裕固族民歌传承的辑要梳拾

——评《中国裕固族民歌》

张 倩

(吞武里大学音乐学院,泰国 曼谷)

裕固族拥有丰富多彩的民歌,但随着时代的发展变化,那些熟悉的旋律也在变异,那些不被人所熟知的歌声,随着传承人的去世面临消亡,面对现状,音乐工作者们认识到搜集工作必须加快脚步。2013年,在“国家民族文字出版资金”的支持下,甘肃省音像出版社有限责任公司开始着手《中国裕固族民歌》的采录工作(后文简称《专辑》)[注]出版号ISBN 978-7-88616-488-0。,工作人员走遍肃南裕固族自治县明花乡、黄城镇、康乐乡和大河乡(2013-2017年),访问了40多位歌手,采录140多首民歌素材,从中挑选出最能代表裕固族传统民歌的曲目106首,整理成辑,于2017年正式出版发行。

根据裕固族群众传统的分类概念和民歌的实际流传情况,裕固族民歌可分为十类,即叙事歌、牧歌、擀毡歌、奶幼畜歌、催眠歌、婚礼歌、山歌、酒歌、花儿和小调。前六类是裕固族固有的歌种,后四种则是东迁后在和其他民族的文化交流中产生的。[1]《专辑》在此分类基础上进行收录,在细化的同时,又把20世纪70年代以来创作的新民歌纳入其中,该《专辑》共6张DVD,总时长近10个小时。相对较长的搜集、整理与研究,使《专辑》的所有工作人员不仅见证了裕固族民歌的多面性,而且还亲眼目睹了裕固民歌经过戏剧性文化适应后发生的变化。整套专辑具有以下几大特点。

一、 裕固传统民歌的缩影

整套《专辑》从历时性上看,按照裕固族传统民歌流传时间的远近顺序来整理,从共时性上看,对西部裕固族和东部裕固族进行分区域整理。叙事歌是裕固族最古老的民歌,它主要在西部地区流传,以讲述裕固族人的历史与生活面貌为主,在裕固族民歌里占有很重的分量。为此,《专辑》将研究价值极高的叙事歌单独编辑成第一张DVD,其中包含在不同区域流行的同名曲。根据题材不同,有讲述裕固族人东迁过程的《西至哈至》《西域走来的裕固人》《路上的歌》,有追求爱情自由的《黄黛琛》,女英雄《萨娜玛克》等等。第二张和第三张DVD收录西部裕固族民歌,第四张和第五张DVD收录东部裕固族民歌,第六张专辑收集的是裕固族新民歌。为更为直观地显示专辑特色,请看下表:

从上表中可以看出,除叙事歌外,牧歌、婚礼歌在裕固族民歌里所占比例也是比较大的。西部地区的牧歌以歌颂草原、描绘牧民生活状态为主,如《牧羊女》《转场》《歌唱家乡》;婚礼歌是在婚嫁过程中不同场合、不同时段演唱的歌曲,例如《戴头面歌》是在结婚当天的清晨给新娘梳头打扮戴头面时(一种装饰品时),由新娘的舅舅或邀请别人唱的歌曲;《哭嫁歌》是新娘临别之前所唱的歌;《送亲歌》是新娘在出嫁路上唱的歌;《初八的月亮》是婚礼中招呼客人的歌;《十二生肖》是在打尖时演唱的,这些民歌生动地反映出裕固人的生活习俗以及仪式的隆重感。东部地区的牧歌、婚礼歌被当地人称作“蒙古族歌”,据学者考证,其在调式构架、节奏、节拍、旋律线条等方面与蒙古族音乐极为相似。[2]它们多以马为主题,牧歌中的《金格斯汗的马》是对生灵的赞美,《黑枣骝马》是在送亲过程中演唱的。另外,东部赞颂歌也多以马为主题,如《大小黄骠马》,但随着时间的推移,赞颂的内容也发生着改变,看下文《大小黄骠马》与《鲜花盛开的草原》的歌词。

《大小黄骠马》歌词:大小黄骠马眷念草原/大小僧人都要跟着喇嘛/金顶的庙宇修建时必需有雕花的样子才能撑起来/银子做的曼只拉献给寺院/是我将永恒的生命托付给神/黄金做的本巴献给寺院/是我将不灭的灵魂托付给神/我把这首歌献给神

《鲜花盛开的草原》歌词:为什么草原那么绿/那是雨水在浇灌/为什么鲜花那么美丽/那是灿烂阳光在照耀/为什么牛羊那么肥壮/那是裕固人的辛劳/为什么裕固人民这样幸福/那是共产党领导的好

从歌词可以看出,《大小黄骠马》是献给神灵的,是对佛的称颂。在东部地区这类民歌还有很多,如《祈祷》《额尔德尼赛汗》《阿拉乌》等等,都是对佛祖或者喇嘛的赞颂和崇拜,但这类民歌在西部裕固族中却不常见,由此也反映出东、西部民歌在题材上的差异。《鲜花盛开的草原》是高建智创作的新民歌,唱词反映出对裕固族人幸福美好生活的歌颂。除此之外,《裕固人为什么这样幸福》也属于这类题材的新民歌,可见赞颂歌的内容紧随时代的步伐,这是裕固传统民歌经过文化适应后发生的变化。

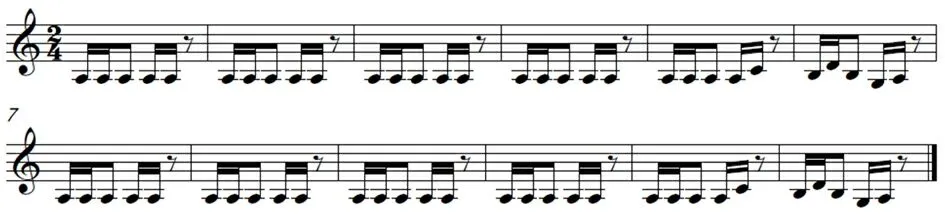

《专辑》中值得注意的另一个特点是,无论传统民歌还是新民歌,均采用方言演唱,这是因为裕固族的很多民歌里有凸显本民族特色的曲首(开头或者引子)、衬词、拖腔,方言演唱有助于歌手在演唱过程中自由发挥,并使本民族原生态民歌材料得以保留,如《哭嫁歌》的曲首只有一个音,同时采用大二度的“前倚音”进行装饰,加上自由、深情的演唱,使依依不舍的情绪得以显现;《奶牛犊歌》(光盘二第9首)的曲首相当于一个乐句,并且有长音和拖腔,旋律平稳进行,在全曲里起到呼唤的作用;《歌唱我亲爱的哥哥》的曲首在全曲里不断重复,并且每一乐句都是其变化重复[3];《十二生肖》(光盘四第3首)结束时有两小节定型化的拖腔以及衬词“满住莫日根载”。从这些曲首、拖腔、衬词可以看出,其大都采用前短后长、前紧后松的布局结构,这是裕固族民歌惯用的手法。

例1:《哭嫁歌》

例2:《歌唱我亲爱的哥哥》

例3:《奶牛犊歌》

例4:《十二生肖》

裕固族传统民歌除具有以上特征外,还具有以下几个特点:一,调式类型以五声音阶羽调式、角调式为主,徵、商调式次之,宫调式很罕见[4];二,曲式结构上两个乐句构成的单乐段较多,经常出现后一乐句往往以低五度的形式重复或变化重复第一乐句的情况,四个乐句的情况很少;三,常出现前短后长的结构布局;四,节拍以 2/4 拍、3/4拍、3/8 拍和散板为主,4/4 拍次之,偶见混合拍子;五,演唱形式多独唱、齐唱。[5]针对以上裕固族民歌特点,《专辑》在曲目的选择上也是为之精心而编,如不常见的宫调式民歌《初八的月亮》被收录进来[6],例5《擀毡歌》是羽调式,全曲只有一个乐句并多次反复;例6《萨那玛克》是角调式,全曲是由两个乐句构成的一段体组成,并多次反复;例7《额尔德尼赛汗》是商调式,其第一乐句的第二乐节是第一乐节的低四度变化重复;《割草歌》为齐唱的代表。

例5:《擀毡歌》

例6:《萨娜玛克》

例7:《额尔德尼赛汗》

可见,《专辑》中每首民歌都是经过细致斟酌的,既全面,又具有典型性。这些裕固族民歌不仅反映了裕固族人的生活面貌,为其族源的考证提供了佐证,而且为研究者、音乐爱好者提供了视听上最直观的感受,它们是裕固族民歌的缩影。

二、同名曲多版本汇集,四代歌者加盟

口头传唱的民歌在流传过程中,既有本民族特质文化稳定性的保留,也会随着地域性和时间性的改变发生变异。裕固民歌因不同演唱者的演唱存在差异,也会因为不同歌手生活在不同的地域产生异文或者变体,甚至同一个歌者在不同场合、不同时间的演唱也会有变。正是这种 “不变”与“变”,使得同一作品版本有异。《专辑》中收录流传在裕固族西部的明花乡莲花、明海一带以及大河乡三个地区的《萨那玛克》,本文称 “杜秀英、安玉玲版本”“钟玉梅版本”和“贺春花版本”。“有名的萨娜玛克”是这三个版本共同的主题,乞求、诅咒、祈愿是它们共有的情节元素,三个版本的主题顺序和情节单元中的事项既有共同的部分,也存在差异。

杜秀英、安玉玲版本:

钟玉梅版本:

贺春花版本:

从以上三个版本可以看出,《萨那玛克》主要塑造了一名穷苦牧民的形象,头发、血液、眼睛这三个事项是三个版本中相同的部分,这体现出民歌素材的稳定性,但“钟玉梅版本”乞求环节中有唤醒老奶奶、打酥油、花牛奶等事项,这一部分在“杜秀英版本”和“贺春花版本”中没有出现。“贺春花版本”的祈愿情节中有两句“三座山的山顶上我回望家乡,五座山的山顶上我飞身跳下”是其余两个版本没有出现的。另外还可以看到,主题在不同版本的位置发生改变,主题与情节的顺序也不相同,这些差别凸显了民歌的变异性。《专辑》将这些不同版本的民歌进行整理,不仅反映出同一地域内的听众有大致相似的心理期待,[7]而且使用地理信息标注民歌的“原生环境”,更能为欣赏者理解少数民族文化提供直观感受。

专辑中最年长者当属杜秀英老人(1940-),与她同一个时代的还有其妹妹杜秀兰及贺俊山、贺卫江、郭玉莲等人;50年代的歌者以常淑琴、郭金莲、安金花、白金花、杜秀英女儿安玉玲、贺俊山女儿贺春花等为代表;60年代的歌者以安梅英、钟兰琴、钟玉梅、兰玉花、安梅芳等歌手为代表;最年轻的一代以白金花的学生白东花和郭雄伟,以及青年歌手安梅为代表。在这些民歌手里,既有国家级代表性传承人杜秀英和杜秀兰老人,也有省级代表性传承人白金花、贺军山、郭金莲,以及县级代表性传承人安梅英、钟兰琴、白冬花、贺卫江、郭雄伟。整部专辑收录杜秀英、杜秀兰、钟玉梅三位歌者的演唱曲目最多,其中,钟玉梅最具代表性,她既能够演唱裕固族传统民歌,也可以游刃有余地驾驭裕固族新民歌。四代民歌手不仅见证裕固民歌在近一个世纪的存在与传承情况,反映出裕固族民歌在近一个世纪里濒临消亡的现状。因此,该《专辑》不仅仅是对裕固族民歌的收集,而且可以成为研究传承人的佐证。

三、来自民间,还于民间——裕固新民歌

20世纪50年代,音乐工作者们对裕固族传统民歌的搜集、整理、保存工作刚刚起步,直到60年代末,杜亚雄和才让丹珍等老师深入裕固族地区,开始进行大量采风活动。与此同时,裕固族音乐工作者巴九录、才让丹珍、高建智、贺继新在搜集整理民歌的基础上,或对裕固传统民歌重新编曲,或依原有民歌的曲调填新词,或运用传统民歌的基本音调素材创作大量赋予时代特征的新曲。这些特征在《专辑》(六)中得以体现。这些新民歌,既有对传统民歌特点的继承,也有比较大的发展,以李德辉老师创作的《牧人》为例:

如同《牧人》一样,新民歌吸收现代作曲技法,歌词内容与时代同步,经过专业词曲作家加工之后,在音乐技法、歌曲风格上均有所变化。这些新手法不仅使新民歌增加受众面,为裕固族新民歌提供了广阔的舞台和生存空间,而且为裕固族新民歌的普及和繁荣奠定了基础。据统计,35岁以上的裕固族人几乎都会唱《牧人》《裕固族姑娘就是我》《裕族姑娘人人爱》等新创作的民歌。[8]

结语

1982年,杜亚雄老师通过裕固族民歌与匈牙利民歌之间的比较,指出“匈奴音乐文化的确是匈牙利民间音乐的渊源之一”,不仅为匈牙利音乐学家柯达伊推测匈牙利民间音乐是“那个几千年悠久而伟大的亚洲音乐文化最边缘的支流”(这显然指中国)的结论做了补充,也证实了民族音乐学家巴托克关于“我们的五声体系中是否保留着亚洲音乐文化痕迹”的猜想。2018年,对于所有与裕固族相关的人来说都是值得纪念的, 5 月 15 日,“中匈音乐文化交流工作坊——中国与匈牙利民歌的亲缘关系研讨会”在中国艺术研究院举办;11月23日,由甘肃省民族音乐研究中心主办,上海音乐学院亚欧音乐研究中心合作的《甘肃民族音乐志》开始了启动仪式;年末,《专辑》被列入由国家新闻出版广电总局主办、人民音乐出版社承办的“国家音乐产业优秀项目奖励计划”。2019年,正值中匈建交70周年,《专辑》算是给中匈友谊的一份献礼。《专辑》的出版,不仅是裕固族音乐文化传承的一件有益幸事,也是中匈文化源流之考的历史文化见证,对中匈民族音乐学的深入研究,裨益多陈。

——《陈杏元和番》音乐分析