关联网络、风险溢出与重要系统性金融机构识别

——基于市场、行业和机构的实证

郭文伟 王礼昱

一、引言与文献综述

金融机构的系统性风险状况在2008年金融危机后受到广泛关注。在全球化及金融自由化发展的大背景下,金融机构的个体风险在金融监管条例——巴塞尔协议框架下得到较好的识别和控制,但金融机构间的系统性风险外溢效应依然存在,并且在不断累积。一旦系统性风险达到某一阈值,将会对整个市场造成无法避免的系统性、全局性冲击;而当前对于这种金融系统性风险的监管仍处于空白阶段,这暴露出当前金融监管体系对系统性风险监管的缺失,同时也表明仅仅靠微观审慎政策无法有效防止金融机构之间的风险传染及最终引发的金融危机。随着金融业混业化经营程度的逐步提升,各金融子行业之间的业务往来规模越来越大,相互之间的关联性越来越强,逐渐形成一个日益复杂的关联网络。这种关联网络也导致金融机构系统性风险的外溢效应得以进一步传播与扩散,进而强化了单个金融机构系统性风险的危害性和渗透力。因此,2008年金融危机之后,世界各国监管层开始将关注的重心由完善微观审慎政策转向构建宏观审慎政策,并通过健全的宏观审慎政策来防止系统性金融传染及金融危机的再次发生。显然,要有效防范金融系统性风险,一方面需要实时监测各金融子行业上运营机构的个体风险水平及其演化趋势;另一方面也要明确各金融机构之间形成的关联网络特征,通过识别各金融机构在关联网络中的位置及相连路径来确定需要重点防范的对象和可能的风险传染路径。在此背景下,加强对我国上市金融机构间关联网络特征、时变联动性和系统性风险溢出效应的研究,在当前中央政府一直强调守住不发生金融系统性风险底线的大背景下,无疑具有重要的研究价值和现实意义。

所谓金融系统性风险,本文采用Adrian和Brunnermeier(2016)[1]的定义,将某一金融机构发生极端波动从而导致金融体系遭受整体冲击并发生损失称为金融系统性风险。下面从金融机构系统性风险的传染机制、系统性风险和风险溢出效应的测度等层面来对国内外相关研究进行综述。

(一)金融机构系统性风险传染机制的相关研究综述

在金融机构系统性风险的传染机制研究方面,国外学者主要集中于研究银行体系内各银行机构间的系统性风险传染机制,共提出了四种传染机制:第一是“偿债能力下降型”传染机制,即由于遭受外来冲击,借款者短期偿债能力下降,从而导致银行可能产生坏账,进而影响整个金融信贷市场,甚至实体经济(López-Espinosa等,2012[2]);第二是“金融资产价值下降型”传染机制,即由于极端事件的发生导致机构持有的金融资产价值下降,而机构为将其变现只能采取低价出售的方法,从而给金融体系带来价格下行引发的系统性风险(Brunnermeier和Pedersen,2009[3]);第三是“流动性下降型”传染机制,即由于极端事件影响了投资者信心,导致投资者减少甚至不进行投资活动,从而使金融机构出现“钱荒”问题,带来系统性风险问题(López-Espinosa等,2015[4]);第四是“金融约束型”传染机制,即由于巴塞尔协议对于银行资本充足率的约束,部分银行在出现危机时其他银行将提高自身的资本充足率以应对危机,此时资金面收紧,进而产生系统性风险问题(López-Espinosa等,2015[4])。

国内学者对于银行系统性风险传染机制的研究也较为丰富。周天芸等(2012)[5]通过研究发现香港银行系统性风险的传染渠道多来自宏观经济环境的冲击(如商品市场冲击、货币市场冲击、外汇市场冲击及资本市场冲击)、金融机构间资产组合调整、金融周期、信贷市场传导等。方意和郑子文(2016)[6]利用可视化金融网络法刻画系统性风险在银行间传染的路径,发现处于网络枢纽中心地位的银行具有较强的系统性风险传染性,而系统脆弱性高的银行较易受到系统性风险的传染。除了着眼于银行业,还有学者将系统性风险传染机制的研究拓展到其他金融子行业,如保险、证券、信托等。方意等(2012)[7]通过分析我国证券业、银行业和保险业的系统性风险,发现系统性风险主要基于机构间相互持有的金融资产进行传染,并且系统性风险水平主要取决于杠杆率差异。蒋涛等(2014)[8]基于尾部依赖视角对我国的银行业、证券业和保险业进行系统性风险分析后发现其主要由流动性渠道进行风险传导。欧阳红兵和刘晓东(2015)[9]基于复杂网络视角,采用MST和PMFG方法构建系统性风险传染机制,发现拆解网络MST越短,系统性风险传染越快。邓向荣和曹红(2016)[10]利用复杂网络模型及格兰杰因果检验刻画金融风险传染路径,并发现部分非银行金融机构在系统性风险集聚和传染机制中发挥了重要作用。方意(2016)[11]构建了关联网络模型,并利用传染性指标(CBI)研究系统性风险的传染机制,发现系统性风险集中度较高时传染速度显著加快,并且我国银行体系系统性风险存在一定的区制转换特征。熊熊等(2015)[12]利用CoVaR方法研究2005年至2012年全球部分国家股票市场的系统性风险传染机制,证实了系统性风险不仅能通过相互关联的市场进行传染,还具有一定的放大效应。综合上述研究成果表明,金融机构系统性风险主要通过金融信贷市场及相互间持有的金融资产进行传导,并且传导方向和速度与金融机构规模大小、杠杆率水平、期限错配率等因素有关。

(二)金融机构系统性风险及其溢出效应的测度研究综述

2008金融危机的发生引发国内外学者对金融机构系统性风险测度及其溢出效应的广泛研究,其中较具代表性的是网络模型法和条件在险价值法(CoVaR)。网络模型法从资产负债表角度出发,通过测试金融机构双边风险敞口对金融机构系统性风险进行考察(IMF,2009[13])。条件在险价值(CoVaR)则是基于在险价值(VaR)方法进行拓展。在险价值法主要是利用金融资产价格数据进行风险敞口的测度,假定其价格收益率服从正态分布,在α置信水平下计算目标金融机构的在险价值,其中计算分位点时可选用的方法有历史模拟法、参数预测法及蒙特卡洛模拟法等。区别于传统在险价值法(VaR),条件在险价值法利用收益率序列的条件标准差和序列间的相关性来计算金融机构两两间的风险溢出效应。目前主要有三类代表性方法来实现CoVaR估计:第一类是利用分位数回归法进行CoVaR估计(Drakos和Kouretas,2015[14];Bernard和Czado,2015[15]);第二类是利用DCC-GARCH模型进行CoVaR估计(Trabelsi等,2017[16];Fang等,2017[17]);第三类是利用Copula模型进行CoVaR估计(Bernardi等,2017[18];Boako等,2017[19])。

国内学者主要采用DCC-GARCH-CoVaR模型来测度系统性风险及风险溢出效应,代表性文献有:王琳和沈沛龙(2017)[20]以及严伟祥等(2017)[21]。也有少量基于分位数回归方法和Copula方法进行系统性风险测度的文献,如肖璞等(2012)[22]、杜勇强(2014)[23]利用分位数回归方法测度我国银行业2008年至2013年期间的系统性风险,发现国有银行系统性风险高于股份制银行系统性风险;沈悦等(2014)[24]采用GARCH-Copula-CoVaR模型测度我国金融业中银行、保险、信托和证券四个子行业的系统性风险及其风险溢出程度,发现银行业累积的系统性风险最高,并且银行业和证券业的风险溢出效应较大;王擎等(2016)[25]基于CCA-POT-Copula方法对我国银行业系统性风险进行测度,发现深化改革时期我国商业银行系统性风险上升,并且我国股份制商业银行的风险溢出效应总体较高。

总的来看,目前对于金融机构系统性风险及风险溢出效应的主流度量方法主要有基于分位数回归的CoVaR法和基于DCC-GARCH模型的CoVaR法,并且基于DCC-GARCH模型的CoVaR法已从静态框架分析进一步拓展为动态框架分析,能够更好地考察金融机构系统性风险和风险溢出效应的时变性。此外,基于Copula模型的CoVaR法由于其能够测度非对称性风险特征、考察变量间相依结构特征而正在被逐渐应用于金融机构系统性风险的测度中,但高维度下的动态Copula-CoVaR方法建模技术至今尚未成熟。从研究结论来看,大部分文献表明银行业的系统性风险较高,容易受到外来冲击的影响,并且金融机构在危机发生时期的系统性风险有显著的放大效应,应当引起监管者的重点关注。

二、实证模型的构建与说明

(一)时变联动性测度:DCC模型

DCC-GARCH的边缘分布将采用AR(1)-GJR(1,1)-Guass模型,之所以选取该边缘分布模型,原因在于其能充分刻画出金融市场、金融子行业和金融机构的收益系列中存在的“尖峰、厚尾、波动聚集”等非正态分布特征。模型形式如下:

Ri,t=c0+c1Ri,t-1+ei,t,i=1,2,…,n

(1)

ei,t=hi,tεi,t,εi,t~Guass

(2)

(3)

上述边缘分布模型有6个参数,其中公式(1)为均值方程,包含了参数c0和c1。ei,t为收益率系列的残差;随机变量ε是具有d(εi,t,v,λ)一样的密度函数。公式(2)为方差方程,包括了4个参数(w,α,β,γ)。I(ei,t-1<0)为指示性指标,当ei,t<0取1,否则取0,表明面对一个负面冲击时,收益率系列波动要大于面对一个正面冲击时的波动。对于GJR(1,1)模型来说,公式(3)还面临着如下的约束条件:

α+2β+γ<2,α>-γ,β∈(0,1)

(4)

DCC-GARCH模型形式如下:

(5)

(二)系统性风险溢出:CoVaR模型

在险价值(VaR)是指在一定置信水平下,金融资产在未来一定时间内可能发生的最大损失值,其表达式为:

(6)

(7)

(8)

因为φ-1(50%)=0,所以行业i对行业j的边际风险溢出公式(8)可以简化为:

(10)

(三)关联网络的测度:R-Vine Copula模型

目前学界已提出了三种构建高维Vine Copula模型的方法:C-Vine Copula、D-Vine Copula、R-Vine Copula(Bedford和Cooke,2001[26];Dißmanna等,2013[27])。其中,前面两种方法需要事先设定自身的树结构形式,仅仅是一种特例情况,而R-Vine Copula方法一般不需要事先设定自身的树结构形式(一般是通过RVM矩阵来设定)和分解规则,完全基于数据的特征来构建自身树结构形式,代表了更一般化的情形,从而凸显出更大的灵活性和客观性。Dißmanna等(2013)[27]的研究结果也表明:R-Vine Copula方法比C-Vine Copula和D-Vine Copula方法的分析结果更稳健。由于R-Vine Copula方法相比现有的其他方法更能充分刻画高维情景下各随机变量之间的上下尾非对称性相依结构及其溢出效应,因此本文采用该模型来系统分析我国金融市场、金融子行业、上市金融机构之间的关联网络和溢出效应。由于文章篇幅限制,这仅仅介绍有关R-Vine Copula模型的建模思路及关键参数含义,其具体的结构形式和原理等方面的内容,可详见上述文献。

三、上市金融机构时变联动性分析

(一)样本数据选择与说明

本文采用我国金融行业指数、各个金融子行业(保险业、信托业、银行业、证券业、其他非银行金融业)以及每个子行业上市金融机构的日收盘价作为样本数据进行实证研究。其中,信托业有2家,证券业有21家,保险业有6家,银行业有16,其他非银行金融行业有15家,共计60家上市企业。[注]由于部分金融机构上市较晚导致出现样本数据量较少等可能影响本文实证研究有效性和操作性的问题,对此,本文剔除了江阴银行、张家港行、无锡银行、绿庭B股、申万宏源和华西证券等数据量相对较少或非国内A股的金融机构。行业分类参考东财行业指数标准进行分类,数据来源于东方财富Choice数据库。研究时期为2011年12月至2017年11月。所有数据均为各指数的日度收盘价,同时剔除不在同一天交易的数据,这里对样本数据均进行了自然对数收益率处理,公式如下:

(11)

为了方便对处理后的样本数据进行实证研究,本文根据样本序列中文名称的拼音首字母进行编号。各行业的编号为:金融行业(JRHY)、信托行业(XTHY)、证券行业(ZQHY)、保险行业(BXHY)、银行业(YHHY)、其他非银行金融业(QTFTHY)。各金融机构编号如下:陕国投A(SGTA)、安信信托(AXXT)、东北证券(DBZQ)、锦龙股份(JLGF)、国元证券(GYZQ)、国海证券(GHZQ)、广发证券(GFZQ)、长江证券(CJZQ)、山西证券(SXZQ)、中信证券(ZXZQ)、国投安信(GTAX)、国金证券(GJZQ)、宝硕股份(BSGF)、西南证券(XNZQ)、华鑫股份(HXGF)、海通证券(HTZQ)、招商证券(ZSZQ)、太平洋证券(TPY)、兴业证券(XYZQ)、东吴证券(DWZQ)、华泰证券(HTZQ1)、光大证券(GDZQ)、方正证券(FZZQ)、天茂集团(TMJT)、西水股份(XSGF)、中国平安(ZGPA)、新华保险(XHBX)、中国太保(ZGTB)、中国人寿(ZGRS)、平安银行(PAYH)、宁波银行(NBYH)、浦发银行(PFYH)、华夏银行(HXYH)、民生银行(MSYH)、招商银行(ZSYH)、南京银行(NJYH)、兴业银行(XYYH)、北京银行(BJYH)、农业银行(NYYH)、交通银行(JTYH)、工商银行(GSYH)、光大银行(GDYH)、建设银行(JSYH)、中国银行(ZGYH)、中信银行(ZXYH)、渤海金控(BHJK)、民生控股(MSKG)、海德股份(HDGF)、中油资本(ZYZB)、经纬纺织(JWFZ)、越秀金控(YXJK)、二三四五(ESSW)、宝德股份(BDGF)、易见股份(YJGF)、西部资源(XBZY)、新力金融(XLJR)、五矿资本(WKZB)、爱建集团(AJJT)、绿庭投资(LTTZ)、中航资本(ZHZB)。

(二)变量描述性统计分析及相关检验

这里对金融行业(金融市场)、各金融子行业(保险、信托、银行、证券和其他非银行金融业)及其金融机构的收益序列进行描述性统计,由于文章篇幅限制,这里仅在表1中列出金融业及其五个子行业的描述性统计分析结果。

表1 金融市场及金融子行业收益序列的描述性统计

数据来源:作者根据描述性统计检验结果整理得到。

对各个金融子行业来说,在偏度方面,除了保险业存在一定程度的右偏,其他行业均呈现左偏;在峰度方面,各子行业均呈现“尖峰”特征;从J-B检验来看,所有行业均拒绝服从正态性的原假设;ADF检验表明序列均平稳;Q(1)表明序列大部分不存在自相关性;LM检验表明序列均存在显著的ARCH效应。对各个金融子行业上市机构来说,基本都存在“右偏”“尖峰”“平稳”的特征,且均不服从正态分布;大部分机构都不存在自相关性,但均存在显著的ARCH效应。[注]受到文章篇幅限制,文中没有逐一列出60个金融机构收益序列的描述性统计分析结果,感兴趣的读者可向作者索取。

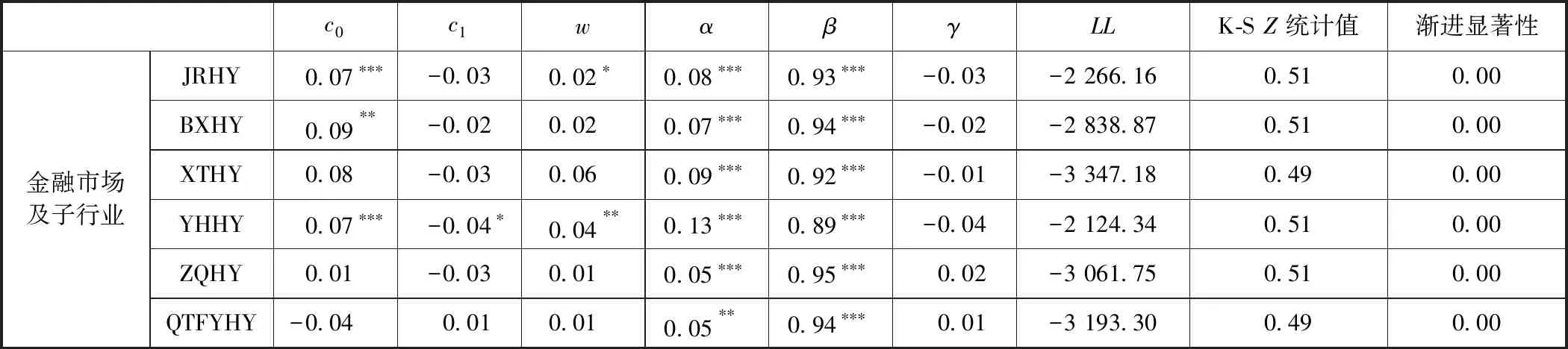

(三)边缘分布模型的参数估计结果

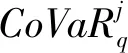

结合各金融子行业及相关上市机构的数据,通过对本文采用的边缘分布函数AR(1)-GJR(1, 1)-Guass进行参数估计;此外,为了检验序列概率积分变换后是否服从(0,1)分布,本文引进K-SZ统计值进行描述,结果如表2所示。

表2 金融市场及子行业的边缘分布参数估计结果

注:c0和c1分别表示均值方程中的截距项和趋势项;w表示方差方程中的截距项;LL是方程整体似然估计量;K-SZ值和渐进显著性是基于BDS独立性检验的Z统计值及其显著性。

数据来源:作者根据边缘分布统计检验结果整理得到。

从表2的估计结果中可以看到:c0参数只有在部分序列显著,c1参数只有在银行业显著,说明序列前后之间存在的自相关性较弱;α参数和β参数显著,且α+β接近1,但w参数和γ参数基本不显著,表明各序列波动具有持续性;在外部正负面消息冲击下均没有显示出明显的非对称性响应特征,也即“杠杆效应”并不显著;从K-S检验的Z统计值及渐进显著性来看,变换后的各序列不服从(0,1)均匀分布,但由于Z值均落在0与1之间,说明变换后的序列适合进行R-Vine Copula建模分析其相依结构特征。

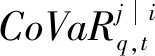

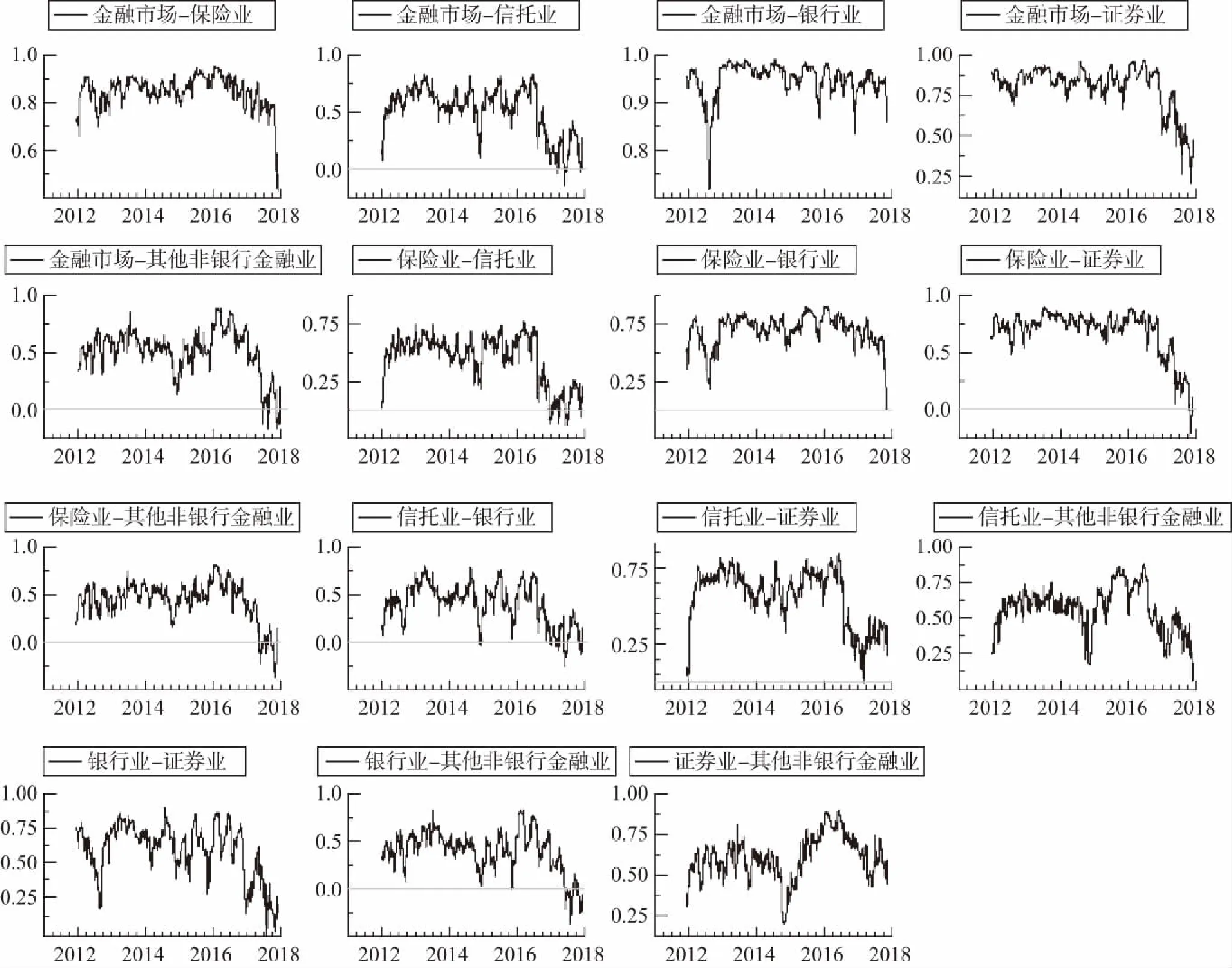

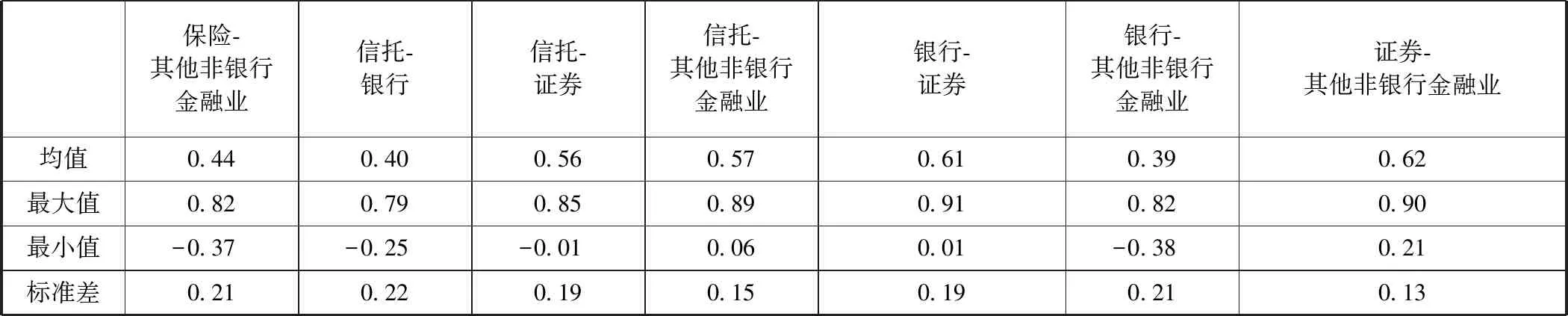

(四)金融市场与各金融子行业间的时变联动性

在利用AR(1)-GJR(1, 1)-GARCH(1, 1)-DCC(1, 1)模型刻画金融市场及各子行业的边缘分布后,使用极大似然估计法对方程标准化残差序列进行运算可以得到金融市场与子行业、子行业之间的时变联动性,如图1所示。这里对金融市场与各子行业之间的动态相关性进行统计,如表3所示。从表3可知,各子行业与金融市场(金融业)的时变联动性从大到小依次为:银行业(0.94)、保险业(0.84)、证券业(0.79)、其他非银行金融业(0.51)、信托业(0.50);这些时变联动性的波动率从大到小依次为:金融业-信托业(0.21)、金融业-其他非银行金融业(0.19)、金融业-证券业(0.14)、金融业-保险业(0.07)、金融业-银行业(0.04)。由此可知,银行业与金融市场的时变联动性较高,但其波动率却最小,说明两者保持着较为稳定的联动性;而信托业与金融市场的时变联动性水平最低,但其波动率最大,说明两者的联动性较不稳定。总体上,金融子行业规模越大,其与金融市场关系越紧密且稳定,反之亦然。

图1 金融市场和各子行业之间的时变联动性

表3 金融市场与各子行业之间的动态相关性统计分析结果

保险-其他非银行金融业信托-银行信托-证券信托-其他非银行金融业银行-证券银行-其他非银行金融业证券-其他非银行金融业均值0.440.400.560.570.610.390.62最大值0.820.790.850.890.910.820.90最小值-0.37-0.25-0.010.060.01-0.380.21标准差0.210.220.190.150.190.210.13

数据来源:作者根据统计结果整理得到。

从纵向来看,2017年是我国金融市场与金融子行业、金融子行业之间的时变联动性走势的分水岭。在2007年以前,各金融子行业与金融市场之间、各金融子行业之间的时变联动性水平较高(基本保持在0.6到0.9的水平)且走势平稳;2017年之后,这些时变联动性都出现了明显的震荡下降走势,甚至出现负值。比如,在2017年后期金融市场与信托行业和其他非银行金融业之间出现了负向的时变联动性(最低达到-0.37)。根据风险隔离的思想,金融子行业与整个金融市场(金融市场)的动态相关性越低,其对金融市场的风险溢出越小;当动态相关性越过0.7的安全线时,可能会对金融市场安全产生一定影响(严伟祥等,2017[21])。根据上述分析结果可知,2011—2017年期间,我国银行业、保险业、证券业与金融市场的相关性均值都超过0.7的安全线;但在2017年以后,各子行业与金融市场的相关性明显下降,而导致其下降的原因是多方面的。第一,金融行业间如买入返售、信贷资产双买断、同业代付等同业业务减少,使得不同金融行业间资产负债表关联性减弱,进而削弱了不同金融行业间的时变联动性。第二,2017年前后金融监管层推出的各项“去通道”政策,让原本构成银行、信托、证券等金融机构的盈利空间被严重挤压,进而抑制了不同金融行业间资金的流动速度和流动量,这一点从2016年年底以来同业存单的到期收益率开始攀升不难看出,其收益率由2016年11月的3%逐渐上升至2017年年末超过5%。第三,以“资管新规”为代表的一系列“严监管”金融政策的出台,大部分的“表外业务”被迫回归表内,加之趋近的货币政策、MPA考核以及金融监管层的现场检查等措施,使得不同金融行业间的时变联动性大大下降。这说明,在我国中央政府强调金融严监管和化解金融重大风险的大背景下,我国金融体系去杠杆进程加快并取得明显效果,进而有效抑制了金融市场系统性风险。

各金融子行业之间的时变联动性水平存在较大差异。银行业与保险业、证券业的时变联动性水平较高,其相关性均值分别达到0.69、0.61;保险业与证券业也存在较高的相关性(0.68),而银行业与其他非银行金融业的时变联动性水平较低,其相关性均值仅为0.39。

各金融子行业之间的时变联动性的走势也是在2017年前后出现分化,2017年以前各子行业之间的时变联动性走势平稳且保持较高联动性,但进入2017年以来,大都出现持续下降态势,究其原因,主要在于我国自2017年以来对金融业进行的严格监管。在2017年以前,保险业和信托业、保险业和银行业、保险业和其他非银行金融业、信托业和其他非银行金融业、银行业和证券业以及证券业和其他非银行金融业之间的相关性基本保持在0.25至0.75的水平;信托业和银行业、信托业和证券业以及银行业和其他非银行金融业之间的相关性保持在0至0.75的水平;保险业和证券业之间的相关性水平则基本维持在0.75附近的高位。但是在2017年以后,各金融子行业间的相关性水平均出现了不同程度的下降,其中保险业和信托业、保险业和银行业、证券业和其他非银行金融业、信托业和银行业、信托业和证券业,以及银行业和其他非银行金融业更是出现了负相关的水平。保险行业之所以和其他金融子行业间的相关性能够保持在一个相对平稳且较低的水平,归功于我国保监会对险资投资股市的金额上限一直有严格规定,并对其投资行为一直实施严格监管,避免了短期激进型的投资策略,防止险资大规模进入与撤出对金融市场造成的冲击。信托业与银行业的相关性走低也主要由于2017年以来我国商业银行开始大力整顿资产管理渠道业务,导致两者合作规模大幅缩小,最终大幅降低了两者的相关性。同样,信托业与证券业在2012—2016年期间相关性达到了0.75左右的水平,而后相关性在2017年回落到0.25左右的水平,可以看到信托行业与证券行业在2012—2016年联系紧密,两者通过资管计划在经营方面相互合作密切,但在2017年严查通道业务的大背景下信托行业虽然逆势增长,但与证券业的联动性被大大削弱。银行业与证券业的相关性在2013年有短暂的下挫态势,但随即回到了原有高位并上下震荡,直至2017年年底触及0值,可见2013年6月的资金荒对银行业和证券业之间的联动性冲击较大,而2017年年底金融业监管的收紧再次将两者相关性降低。证券行业和其他非银行金融业的相关性在2015年有明显下降,归因于2015年6月国内资本市场发生的股灾,在证监会整顿非法配资并强力去杠杆的影响下,大量配资在短期内抽离股市,导致股指持续大幅下跌,这使得其他非银行金融业的资金不断从证券市场外逃,大大削弱了证券行业与其他非银行金融业的联动性。

四、金融市场、各子行业、上市金融机构的关联网络

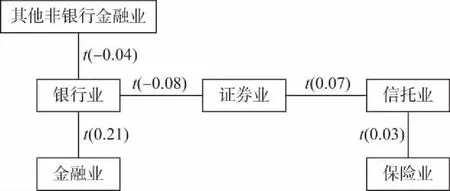

本文采用R-Vine Copula模型来分别刻画金融市场与各金融子行业、各金融子行业上市机构之间的相依结构,以此分析我国金融市场、金融子行业和金融机构之间的关联网络特征。这里首先利用Dißmanna 等(2013)[27]提出的基于MST-PRIM算法的最大生成树方法确定最佳RVM矩阵(即R-Vine Copula Model的树结构),然后采用信息准则(AIC、BIC)最小化原则选择最佳的内部Copula类型,最终分析结果整理为图2和图3。图中两两序列间的字母表示选取的最优内部Copula类型[注]为了全面系统刻画我国金融市场及相关上市金融机构在市场-行业、企业-企业这两个层面上的相依结构特征,这里采用31个备选的Copula类型,能有效刻画各种相依结构特征。由于文章篇幅限制,文中没有给出各个Copula类型的介绍,读者可详见相关文献说明。,括号中数值表示连结两者间的Kendall’s tau相关性[注]Kendall’s tau相关性是基于不同Copula函数的相依性转换而来的,具有统一的可比性,不受Copula函数类型的影响。。

图2为金融业和各子行业的相依结构图,各金融子行业与金融业之间的相依结构均呈现出线性且上下尾对称的特征。其中,银行业与金融业之间联系最为紧密,并且呈现正向关系,相依性达到0.21(tCopula),且适合用tCopula模型刻画两者的相依结构,这说明银行业与金融业之间存在上下尾对称的相依结构,且相互之间存在正向波动溢出效应。究其原因,主要在于银行业的资产规模占整个金融业资产规模的70%以上,处于主导地位,与整个金融业走势存在趋同性。与此类似,其他非银行金融业和证券业均与银行业之间存在负相依性,分别为-0.04(tCopula)与-0.08(tCopula),这说明银行业分别与证券业、其他非银行金融业之间存在微弱的负向溢出效应,存在一定程度的此消彼长关系。此外,信托业分别与保险业和证券业存在较弱正相依性,分别为0.03(tCopula)、0.07(tCopula),说明三者之间存在一定的波动趋同性。证券业、信托业和保险业之间的正相依性主要归因于三者之间存在业务合作(更多是产品销售渠道上的合作)关系,而非竞争关系。

图2 金融市场和子行业之间的相依结构图

图3是60家金融机构之间的相依结构,总体上呈现出同行业金融机构集聚特征:银行业中以兴业银行和华夏银行为中心连结其他银行机构,证券业中以东北证券、长江证券和广发证券为中心连结其他证券机构。其中,兴业银行与平安银行、招商银行存在上下尾非对称的相依结构特征(SBB1 Copula),与民生银行、北京银行、浦发银行、华夏银行、中国平安存在对称的上下尾相依结构特征(tCopula);华夏银行与兴业银行、南京银行、光大银行存在对称的上下尾相依结构特征(tCopula)。东北证券与锦龙股份、宝硕股份存在上下尾非对称的相依结构特征(SBB1 Copula),与长江证券、太平洋、国海证券、陕国投A存在对称的上下尾相依结构特征(tCopula);长江证券与东北证券、广发证券均存在对称的上下尾相依结构特征(tCopula);广发证券与长江证券、兴业证券、华泰证券、光大证券、中国平安均存在对称的上下尾相依结构特征(tCopula)。总的来看,同属一个金融子行业的机构更容易聚集在一起形成局部关联网络,这也进一步凸显出“物以类聚”的特征,说明同个子行业上的金融机构之间的联动性更强。

在整个关联网络中,每个金融机构与其他金融机构的关联次数存在明显差异,少数金融机构起到了中心枢纽的作用。从图3中可以看出位于关联网络重要节点的金融机构(以连结四个及以上作为重要节点的标准)分别有兴业银行和华鑫股份(7条),然后是陕国投A、东北证券和东吴证券(6条)、广发证券(5条)、中国平安(4条)。从与这7家机构(在图3中采用灰色背景的节点表示)相连的金融机构相依程度来看,兴业银行分别与华夏银行、中国平安、浦发银行、平安银行、民生银行、北京银行、招商银行之间的相依性较高(平均在0.56以上)。华夏银行分别与光大银行、南京银行之间也存在较高的相依性,分别达到0.59、0.61。相比之下,华鑫股份与其相连的金融机构之间的相依性就普遍较低,平均在0.3以下,其与民生控股、五矿资本、海德股份、易见股份、绿庭投资、中油资本、越秀金控之间的相依性分别为0.3、0.26、0.26、0.31、0.37、0.27、0.36。由此可见,华鑫股份成为其他非银行机构的网络连接中心。陕国投A分别连接了经纬纺机(0.33,SBB1)、安信信托(0.42,t)、陕西国投(0.32,SBB1)、东北证券(0.46,t)、渤海金控(0.32,SBB1)、爱建集团(0.38,t)。

图3 上市金融机构关联网络图

五、金融行业及其上市机构系统性风险测度分析

这里主要结合DCC-GARCH模型和动态条件在险价值法(CoVaR)来测度我国金融机构系统性风险,分别对金融市场与金融子行业之间、金融子行业之间、金融子行业与其上市金融机构之间在99%分位点[注]国际银行业协会要求各国际金融机构在进行内部风险压力测算的时候采用99%的置信水平,因此,为保持一致性,本文也采用99%的置信水平来进行金融系统性风险测算。上的CoVaR进行度量。然后,挑选出每个金融子行业与金融机构之间CoVaR平均值最大的前三家金融机构与金融市场再进行CoVaR值测算,从而识别出我国系统性风险值较大的金融机构。

(一)各金融子行业对金融市场的系统性风险影响测度

本文基于DCC-GARCH-CoVaR方法进行测度,得到金融市场与各子行业在99%分位点上的动态条件在险价值CoVaR,如图4和表4所示。

图4 金融市场与金融子行业之间在99%分位点上动态CoVaR

以99%的置信水平为例,各金融子行业的系统性风险值(CoVaR)及其对金融市场的贡献率从大到小依次为:其他非银行金融业(24.19%)、信托业(24.16%)、证券业(19.78%)、保险业(17.86%)、银行业(14.01%)。从系统性风险值的走势来看,在2014—2015年期间,所有金融子行业的CoVaR值均达到峰值,这段时间恰好是由于我国大量杠杆资金流入A股市场从而形成2015年上半年的短期杠杆牛市,随后由于证监会严厉整顿非法配资,强力去杠杆导致短期内资金大量抽离股市而形成股灾。这与Boako等(2017)[19]和王擎等(2016)[25]提出的金融市场和金融机构在出现危机后系统性风险有显著放大效应的结论相近。从各金融子行业的系统性风险值比较来看,其他非银行金融业和信托业积累了最多系统性风险,而银行业则积累了最小系统性风险,其他两个金融子行业(证券、保险)居中。总体来看,各金融子行业系统性风险的走势与A股市场行情走势密切相关,当A股走牛时,各金融子行业积累的系统性风险规模较高;当A股走熊时,各金融子市场积累的系统性风险规模较低。

表4 金融市场及各金融子行业在99%置信水平上的CoVaR值汇总

数据来源:作者根据实证结果自行整理得到。

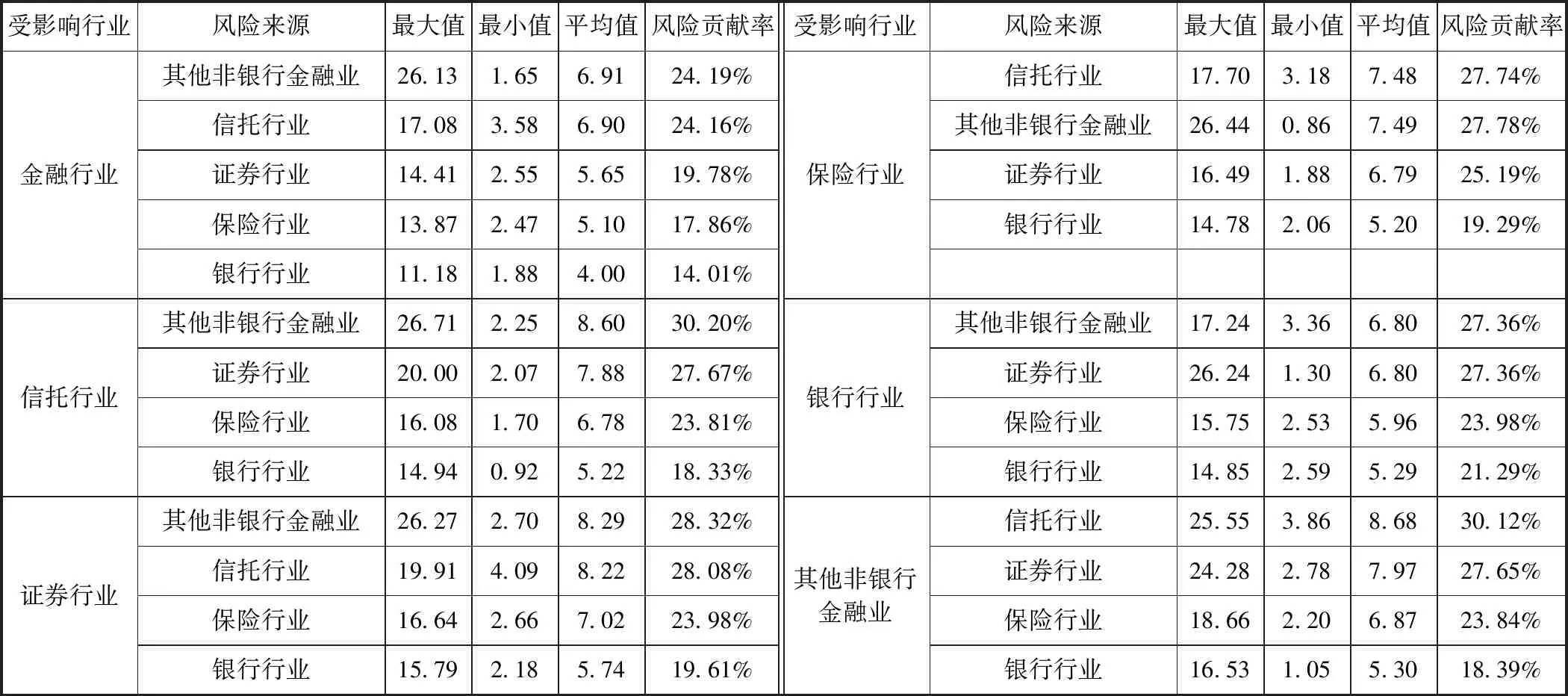

(二)各金融子行业之间的系统性风险影响测度

表4给出了在整个研究时期内,保险业、银行业、证券业、信托业及其他非银行金融业之间在99%置信水平上的系统性风险(CoVaR)均值及其贡献率。对保险业系统性风险而言,来自信托业和其他非银行金融业的贡献率最高,均达到了27%以上;其次是证券业,贡献了保险业系统性风险的25.19%;最后是银行业,贡献了保险业系统性风险的19.29%。对信托业系统性风险而言,其他非银行金融业贡献了30.20%的系统性风险,其动态CoVaR均值也最高,而证券业贡献了信托业系统风险的27.67%,保险业贡献了23.81%,银行业贡献了18.33%。对证券业系统性风险而言,同样是其他非银行金融业贡献率最高,达到28.32%;而信托业的贡献率也较为接近,达到28.08%;保险业贡献了23.98%的证券业系统性风险;相比之下,依然是银行业对证券业系统性风险的影响最小,贡献率仅为19.61%。对银行业系统性风险而言,信托业和其他非银行金融业对其影响较大,两者的贡献率均达到27.36%,然后依次是保险业23.98%、银行业21.29%。对其他非银行金融业系统性风险而言,各子行业对其贡献率从大到小依次为:信托业(30.12%)、证券业(27.65%)、保险业(23.84%)、银行业(18.39%)。

总体来看,从各金融子行业在整个时期内累计系统性风险值来看,从大到小依次是:证券业、其他非银行金融业、信托业、保险业、银行业。由此可知,证券业自身累计系统性风险值最大,而银行业自身系统性风险值最小,这点与沈悦等(2014)[24]的研究结论有所不同。

(三)金融机构系统性风险测度

这里通过对每个金融机构与其所属的金融子行业之间在99%置信水平上的动态CoVaR值进行测算,由于文章篇幅限制,这里仅仅按照系统性风险平均值从大到小选取前三家金融机构对所属行业的系统性风险值,最终分析结果如表5所示。在99%置信水平上,在保险业中,系统性风险值最大前三家机构依次为西水股份、天茂集团、新华保险,其中天茂集团的CoVaR峰值最高,达到19.34;新华保险的CoVaR值最低为3.56。在信托业中至今只有两家上市机构,其系统性风险值从大到小依次为陕国投A、安信信托,这两家信托的动态CoVaR值走势都十分相近,陕国投A的平均CoVaR值略大于安信信托的平均CoVaR值;陕国投A的CoVaR峰值达到19.81,最小值为4.23。在银行业中系统性风险值最大的前三家机构依次为宁波银行、中信银行、平安银行,其中中信银行的CoVaR峰值最高,达到15.93;平安银行的CoVaR最小值为2.11。证券业中系统性风险值最大前三家机构依次为方正证券、国投安信、国海证券,其中国投安信的CoVaR峰值最高,达到21.13;国投安信的CoVaR最小值也是三家中最低,为3.31。其他非银行金融业中,系统性风险值最大的前三家机构依次为宝德股份、中航资本和二三四五,其中中航资本的CoVaR峰值最高,达到48.37;宝德股份的CoVaR最小值最低,为4.46。

表5 金融机构在99%置信水平上的CoVaR和ΔCoVaR值汇总

数据来源:作者根据实证结果自行整理得到。

六、金融机构系统性风险溢出效应测度及其重要性评价

利用基于DCC-GARCH模型的动态条件在险价值法(CoVaR),本文首先分别对金融市场与金融子行业之间,金融子行业之间,以及金融子行业与金融机构之间在99%置信水平上的ΔCoVaR进行度量;然后,挑选出每个金融子行业与金融机构之间ΔCoVaR累加值最大的前三家金融机构与金融市场再进行ΔCoVaR值测算,从而识别出我国系统性风险值较大的金融机构,最终结合关联网络特征来评价金融机构的重要性。

(一)各金融子行业对金融市场的风险溢出效应

利用DCC-GARCH-CoVaR方法来动态测度各金融子行业在99%置信水平上对金融市场的系统性风险溢出效应(ΔCoVaR),如图5和表6所示。从图5和表6中可以看到,银行业对金融市场的系统性风险溢出效应(ΔCoVaR值)最大,占了所有金融子行业对金融市场系统性风险溢出总效应的25.67%;然后依次是保险业(23.24%)、证券业(22.15%)、信托业(14.68%)、其他非银行金融业(14.26%)。从纵向来看,在2014—2015年期间,所有金融子行业的ΔCoVaR值达到高点。

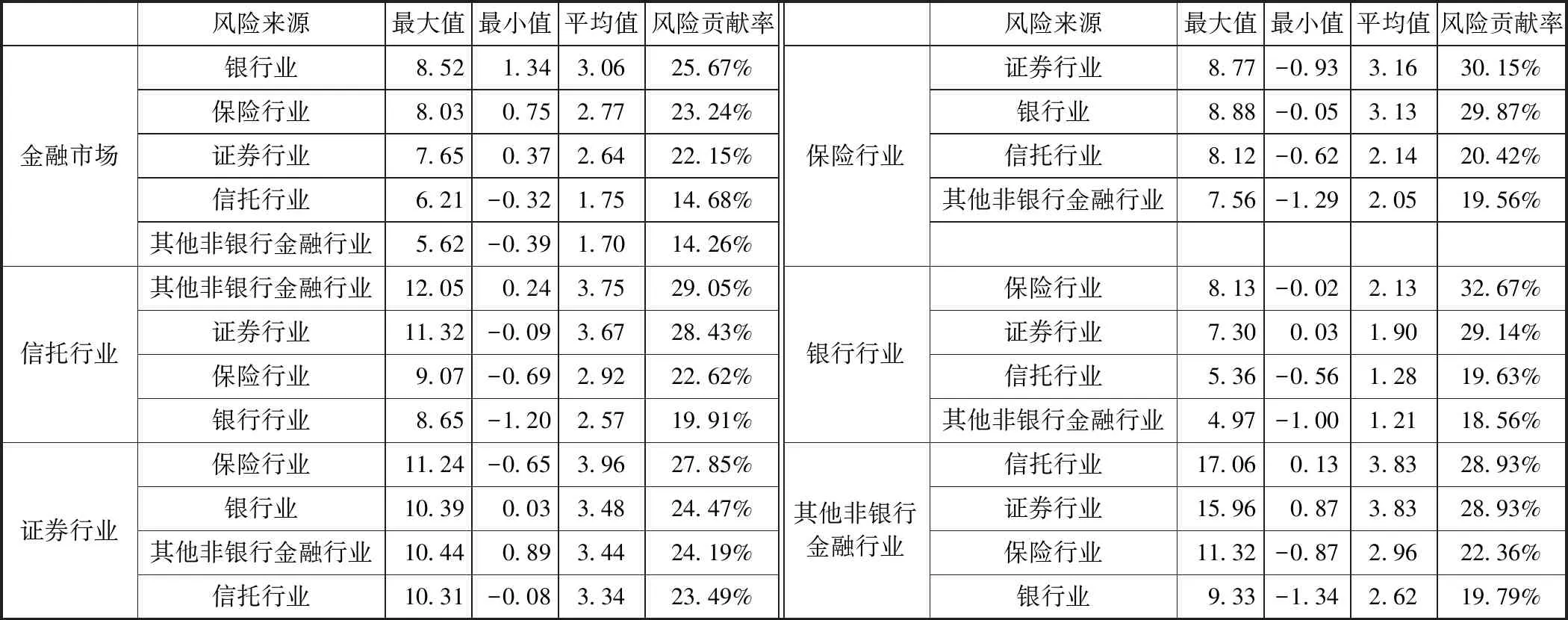

(二)各金融子行业之间的风险溢出效应

从纵向来看,各金融子行业的风险溢出效应(ΔCoVaR)在2016年年末以后出现持续减弱甚至为负值的现象,这主要源于保险业、信托业、银行业、证券业和其他非银行金融业之间的联动性在这一时期内出现明显下降,从而导致相互之间的风险溢出效应减小。

图5 各金融子行业对金融市场的风险溢出效应ΔCoVaR

对于保险业,证券业、银行业、信托业、其他非银行金融业对其系统性风险溢出贡献率分别为30.15%、29.87%、20.42%、19.56%。对于信托业而言,其他非银行金融业、证券业、保险业、银行业对其系统性风险溢出贡献率分别为29.05%、28.43%、22.62%、19.91%。对于银行业而言,保险业、证券业、信托业、其他非银行金融业对其系统性风险溢出贡献率分别为32.67%、29.14%、19.63%、18.56%。对于证券业而言,保险业、银行业、其他非银行金融业、信托业对其系统性风险溢出贡献率分别为27.85%、24.47%、24.19%、23.49%。对于其他非银行金融业来说,信托业、证券业、保险业、银行业对其系统性风险溢出贡献率分别为28.93%、28.93%、22.36%、19.79%。

表6 金融市场及各子行业在99%置信水平上的ΔCoVaR值汇总

数据来源:作者根据实证结果自行整理得到。

(三)金融机构对其行业的风险溢出效应

通过测度各上市金融机构对其所属子行业的动态风险溢出效应(ΔCoVaR),然后按照累加值从大到小选取前三家金融机构进行比较分析,最终分析结果汇总如表5所示。对保险业的系统性风险溢出效应最大的前三家机构分别为中国人寿、中国平安和中国太保,其中中国人寿的ΔCoVaR峰值最高(11.64);中国太保的ΔCoVaR最小值最低(1.73)。信托机构中的陕国投A和安信信托对信托业的风险溢出效应走势(动态ΔCoVaR值)十分相近,其中累加值从大到小分别为安信信托和陕国投A;陕国投A的峰值是两家中的最高(14.04);陕国投A的最小值也是两家中的最低(-0.06)。对银行业的系统性风险溢出效应最大的前三家机构依次为工商银行、中国银行和农业银行,其中农业银行的ΔCoVaR峰值最高(9.02);农业银行的ΔCoVaR最小值也是最低(0.96)。对证券业的系统性风险溢出效应最大的前三家机构依次为中信证券、广发证券和海通证券,其中广发证券的ΔCoVaR峰值最高(12.93);海通证券的ΔCoVaR最小值最低(1.61)。对其他非银行金融业的系统性风险溢出效应最大的前三家机构依次为中航资本、渤海金控和爱建集团,其中中航资本的ΔCoVaR峰值最高(18.00);中航资本的ΔCoVaR最小值最低(-0.71)。从各金融子行业受到单个机构的系统性风险溢出累计效应比较来看,证券业受到的系统性风险溢出效应最大,然后依次是保险业、其他非银行金融业、信托业、银行业。有意思的是,银行业对整个金融市场的系统性风险溢出效应最大,但其行业内的系统性风险溢出效应却最小。

(四)重要系统性金融机构识别与讨论

结合重要系统性金融机构的定义,本文通过比较各金融机构对所属行业和金融市场的系统性风险溢出效应(动态ΔCoVaR值)、自身积累的系统性风险(CoVaR值)、在整个关联网络中的地位来综合识别出重要系统性金融机构。表7为基于动态ΔCoVaR值选取的机构在99%分位点上与金融市场的CoVaR和ΔCoVaR值。从表6和表7可知,在保险业中,尽管中国太保自身积累了最多系统性风险,中国人寿的系统性风险水平次之,但中国人寿对保险业和金融市场的系统性风险溢出效应均为最大。在信托业中,陕国投A自身积累的系统性风险最多,且对金融市场的系统性风险溢出效应最大。在银行业中,中国银行自身积累的系统性风险最多,对整个金融市场的系统性风险溢出效应最大,对银行的系统性风险溢出效应仅次于工商银行。[注]FSB从2014—2017年给出的年度全球系统重要性银行清单中就一直包含了我国的工商银行、农业银行与中国银行。这个入选名单与本文对银行业系统重要机构的分析结果是一致的。在证券业中,广发证券自身积累的系统性风险最多且在关联网络中处于枢纽中心地位,中信证券次之,但中信证券对证券业和金融市场的系统性风险溢出效应最大。在其他非银行金融业中,中航资本自身积累的系统性风险最大,且对该行业和金融市场的系统性风险溢出效应均最大。与此同时,在整个金融机构的关联网络中,除了中航资本,上述金融机构均在整个关联网络中起到枢纽中心地位或连接桥梁作用,其中,陕国投A与6家金融机构直接相连,广发证券与5家金融机构直接相连,中国人寿和中国银行分别与3家金融机构直接相连,而中信证券则与2家金融机构直接相连。因此,综合认为中国银行是银行业的重要系统性金融机构、中国人寿是保险业的重要系统性金融机构,中信证券和广发证券是证券业的重要系统性金融机构,陕国投A是信托业的重要系统性金融机构,中航资本是其他非银行金融业的重要系统性金融机构。总的来看,这些重要系统性金融机构大都在所属子行业中总市值排名靠前、与其他金融机构交叉业务较多且财务杠杆较高。以2017年第三季度末为例,中国人寿流通总市值达到7 246亿元,在保险业中仅次于中国平安(9 660亿元),但中国人寿的资产负债率比中国平安更高。中信证券和广发证券的流通总市值分别位居证券业的第一和第三位,且各自的资产负债率(分别高达76.17%、75.90%)在该行业中也同样位居前列。与此类似,中国银行在2017年第三季度末的流通总市值达到11 419亿元,在银行业中排名第四,但由于中国银行的国际业务规模在银行业中最大,且与国内外金融机构存在密切的业务合作关系,具有更为广泛的国内外金融机构关系网络,这使得其较早成为重要系统性金融机构。这说明在金融市场中,市值规模较大、财务杠杆较高、关系网络较强的金融机构,其系统性风险及其溢出效应均较高。值得一提的是,巴塞尔协会在2011年首次提出全球重要系统性金融机构的名单中,中国银行是我国唯一入选的金融机构,这与本文的研究结论也相符合,说明直至2017年,中国银行仍是我国重要系统性金融机构。

表7 基于ΔCoVaR选取的机构在99%置信水平上与金融市场的CoVaR和ΔCoVaR值

数据来源:作者根据实证结果自行整理得到。

七、结论与建议

本文首先采用DCC-GARCH模型来刻画金融市场与金融子行业、金融子行业之间、金融机构之间的时变联动性,在此基础上构建DCC-GARCH-CoVaR模型来动态测度金融子行业和金融机构的系统性风险(CoVaR)和风险溢出效应(ΔCoVaR);接着采用R-Vine Copula模型来刻画金融市场、行业、机构之间的复杂关联网络特征;最后基于系统性风险影响的广度和深度来识别出我国重要系统性金融机构,以期为提升金融机构的监管针对性和效率提供借鉴。最终研究结论与建议如下:

第一,金融去杠杆能通过有效降低金融子行业与市场之间的时变联动性水平,从而缓解金融系统性风险溢出效应。各金融子行业与金融市场之间、各金融子行业之间的时变联动性在2017年前后出现趋势反转现象。具体来说,在2017年之前,这些时变联动性走势平稳并维持高位;但进入2017年以后,则大都出现明显持续下降趋势。究其原因,在于从2017年起,我国开始进入金融业严监管时代,各金融子行业的交叉业务及合作渠道均受到严格限制并出现规模萎缩,这在一定程度上削弱了各金融子行业之间的联动性。显然,在金融严监管的背景下,通过对各金融子行业之间交叉业务和通道业务的范畴进行明确界定,加强不同金融行业监管机构间的监管合作,如合并银监会和保监会并成立银保监会,进而消除之前分业监管政策模糊或真空地带,将能有效控制各金融子行业之间交叉业务规模和合作渠道的合理增速,从而通过降低各行业之间的联动性来降低金融系统性风险溢出效应。

第二,银行业是防范和化解我国系统性风险溢出的工作重心。相比其他金融子行业,银行业一直与金融市场保持密切关系,因此银行业将是防范我国金融系统性风险传染的重点目标行业。各金融机构相依结构存在明显的行业集聚效应(银行机构围绕兴业银行聚集在一起,其他非银行机构围绕华鑫股份聚集在一起,证券机构围绕广发证券、陕国投A聚集在一起)。各金融子行业对金融市场的风险溢出效应(ΔCoVaR)在2016年年末以后出现持续减弱趋势,各金融子行业之间也存在具备结构性差异的风险溢出效应。具体来看,银行业对整个金融市场的系统性风险溢出效应最大,但其行业内的系统性风险溢出效应却最小;从金融机构对金融市场的风险溢出效应来看,保险业中中国人寿对金融市场的系统性风险溢出效应均为最大;信托业中陕国投A对金融市场的系统性风险溢出效应最大;银行业中中国银行对整个金融市场的系统性风险溢出效应最大;证券业中中信证券对金融市场的系统性风险溢出效应最大;在其他非银行金融业中,中航资本对金融市场的系统性风险溢出效应均最大。因此,建议监管层在动态计算监测金融机构的系统性风险溢出水平的基础上,构建分类识别、分类监测和协同监管的风险防范体系。首先,基于影响深度(系统性风险溢出效应)和广度(关联网络中的地位)来准确定位、精准识别出不同金融子行业中的重要系统性金融机构;然后,按照行业监管要求实施重点监测,掌握这些机构系统性风险的走势;接着,根据这些金融机构在关联网络中的传染路径及涉及的机构和行业建立一个跨行业和跨市场的系统性风险防范协同机制。从研究结论来看,银行行业在今后一段时间内仍是金融系统性风险监管的重点。与此同时,非银行业中的重要系统性金融机构由于存在较复杂的网络关联,也需要重点监管。

第三,证券业是防范和降低行业系统性风险积累的重心。证券业自身积累的系统性风险规模最大,而银行业最小。在金融机构层面,西水股份、陕国投A、宁波银行、方正证券、宝德股份均为各自金融子行业中积累系统性风险最大的机构。对此,建议监管层通过动态测度各金融机构自身的系统性风险水平走势,实施差异化的风险准备金制度,同时对自身系统性风险较高的金融机构进行重点监控并提升其风险准备金比率和覆盖范围。

第四,关联网络能有效揭示金融系统性风险的传染路径和重点监管机构。在关联网络中起到枢纽中心地位的金融机构主要有兴业银行、中国银行、中国人寿、中国平安、陕国投A、东北证券、广发证券、华鑫股份。所有金融机构之间存在正的相依性,但同个子行业上的金融机构之间的相依性要明显大于不同子行业上金融机构之间的相依性,与此同时,大部分金融机构之间存在上下尾对称的相依结构特征。金融一体化程度加深会导致各金融机构之间出现跨行业、跨市场且高度相依的关联网络结构。处于中心枢纽地位的金融机构对整个金融体系的冲击影响在广度和深度上更为突出。对此,需要对我国所有金融机构形成的关联网络实施动态监视,并及时识别出处于重要节点的金融机构来作为重点关注的对象。这一方面需要明确这些重要节点上的金融机构系统性风险溢出的传播路径,另一方面也要事先评估通过该关联网络进行风险传染所造成的严重后果,进而制定事前预警和事中的干预机制。