胃间质瘤不同危险等级的评估因素及超声内镜的应用价值

王玮,罗丹,李启祥,吴伟东,尹合坤

胃肠间质瘤多发于胃肠间叶组织交界,其中60%左右为胃间质瘤[1]。目前普遍认为胃肠间质瘤具有潜在恶性,不宜单纯以良恶性划分,且根据肿瘤大小与核分裂像因素对其进行危险分级,有利于临床评估及指导治疗[2]。研究表明[3-4],超声内镜在胃肠间质瘤危险评估中的应用可使肿瘤的生物学特性得到凸显,优势显著。本文以我院收治的胃间质瘤患者展开回顾性分析,探讨超声内镜在胃间质瘤不同危险等级评估中的应用价值及危险等级的影响因素。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2014年3月至2016年3月因“胃黏膜下隆起性病变”前来本院就诊的患者74例进行回顾性分析,入选患者均行内镜超声检查,且最终经病理、免疫组化检查确诊为胃间质瘤。参照Fletcher分级[5]对入选胃间质瘤患者进行侵袭危险性评估并分组。极低危组共17例,其中男10例、女7例;年龄39~72岁,平均(59.56±6.34)岁;低危组25例,其中男12例、女13例;年龄33~85岁,平均(61.67±7.72)岁;中危组21例,其中男12例、女9例;年龄36~81岁,平均(62.02±6.98)岁;高危组11例,其中男5例、女6例;年龄37~76岁,平均(60.55±7.13)岁。4 组间性别、年龄差异的比较均无统计学意义(P>0.05)。

1.2 Fletcher分级标准

极低度侵袭危险:肿瘤直径<2 cm、核分裂象(个/50高倍视野)<5;低度侵袭危险:肿瘤直径2~5 cm、核分裂象<5;中度侵袭危险:肿瘤直径<5 cm、核分裂象5~10,或肿瘤直径5~10 cm、核分裂象<5;高度侵袭危险:肿瘤直径>5 cm、核分裂象>5,或肿瘤直径>10 cm则核分裂象数目不限,或核分裂象>10 则肿瘤大小不限。

1.3 方法

收集入选患者9 Hz频率下的超声内镜图像,由同一医师在不知病理结果的情况下进行图像分析,使用Photoshop软件沿病灶轮廓选定测定区间,测定其灰度平均值(反映回声强度)与标准偏差(反映回声均匀度)。每张选定图像灰度的平均值及灰度标准偏差均测定 5 次后取均值。

先进行单因素分析,比较4组患者的超声内镜图像特点,包括肿瘤形状、边界、表面溃疡、钙化、囊性变、起源层次等;后进行多因素Logistic回归分析。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 胃间质瘤的超声图像分析

胃间质瘤的超声内镜主要表现为低回声团块,向腔内或腔外突出,来源于黏膜或固有肌层。极低度、低度、中度与高度侵袭危险胃间质瘤的超声内镜图像见图1~4,红色箭头处为肿瘤位置。

图1 极低度侵袭危险胃间质瘤:表现为隆起均匀低回声团块(肿瘤大小:1.6 cm×1.8 cm)图2 低度侵袭危险胃间质瘤:表现为外形规则的非均匀低回声团块(肿瘤大小:3.1 cm×2.9 cm)图3 中度侵袭危险胃间质瘤:表现为非均匀低回声团块(肿瘤大小:4.2 cm×4.4 cm)图4 高度侵袭危险胃间质瘤:表现为不规则的非均匀低回声团块(肿瘤大小:5.4 cm×5.0 cm)

2.2 各组病灶回声强度与均匀度的比较

极低危组与低危组灰度平均值与灰度标准偏差均低于中危组与高危组(P<0.05);中危组灰度平均值与灰度标准偏差均低于高危组(P<0.05)。见表1。

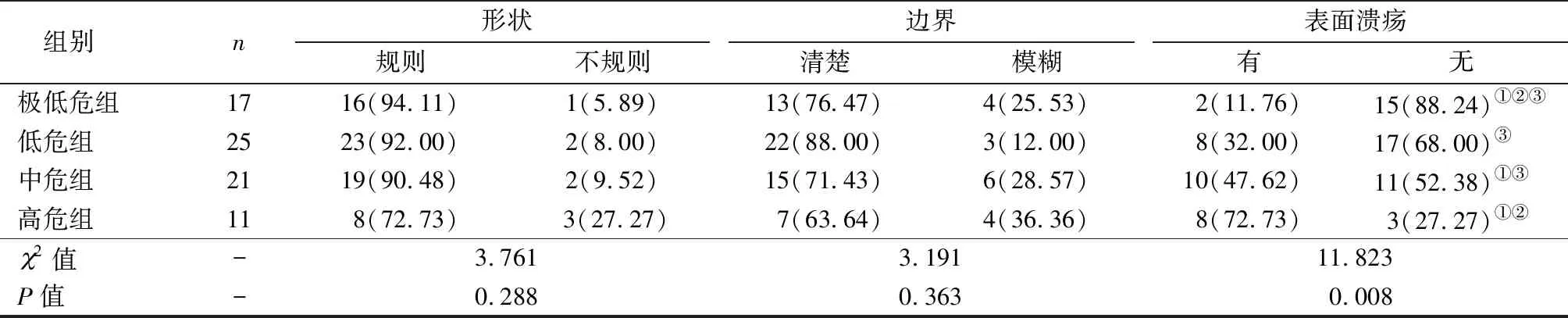

2.3 胃间质瘤危险等级评估的单因素分析

胃间质瘤各组超声内镜下形状、边界、起源层次的差异无统计学意义(P>0.05),表面溃疡、钙化及囊性变等的差异有统计学意义(P<0.05),且危险等级越高,表面溃疡、钙化及囊性变发生率越高。见表2与表3。

表1 各组灰度平均值与灰度标准偏差的比较

注:与中危组比较,①P<0.05;与高危组比较,②P<0.05

表2 各组超声内镜图像特点的比较n(%)

注:与低危组比较,①P<0.05;与中危组比较,②P<0.05;与高危组比较,③P<0.05

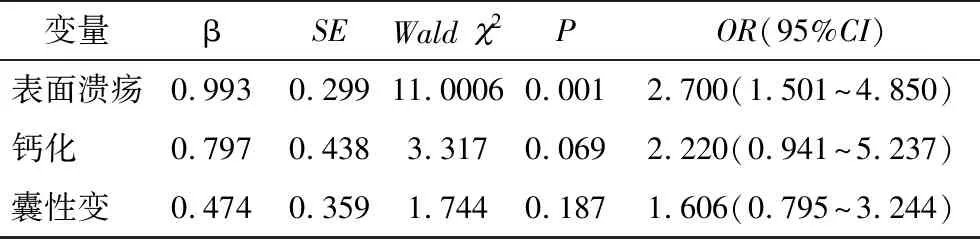

2.4 胃间质瘤危险等级的多因素Logistic回归分析

将单因素分析中有统计学意义的变量(表面溃疡、钙化、囊性变)纳入多因素Logistic回归分析中,因变量赋值:极低危、低危赋值“0”、中危与高危均赋值“1”。自变量赋值:①表面溃疡:是=1,否=0;②钙化:是=1,否=0;③囊性变:是=1,否=0。结果发现病灶表面检出溃疡为胃间质瘤危险等级的危险因素(P<0.05),见表4。

表3 各组超声内镜图像特点的比较n(%)

注:与低危组比较,①P<0.05;中危组比较,②P<0.05;与高危组比较,③P<0.05

表4 胃间质瘤不同危险等级的多因素Logistic回归分析

3 讨论

目前认为[6-7],所有胃间质瘤 均有恶性潜能,区别在于侵袭危险,即肿瘤复发转移风险。研究发现[8-9],瘤体<2 cm、核分裂象较低的患者转移与复发风险较小,采取内镜下随访即可;低危、中度及高危患者则需外科手术或内镜切除。Fletcher分级可较好评估胃间质瘤患者的侵袭危险性,但评估因素之一的核分裂象需通过肿瘤活检或术后病理组织获得[10]。基于此,超声内镜在胃间质瘤侵袭危险等级中的评估作用逐渐引起重视。

超声内镜将超声的穿透性与内镜的直观性有效融合,可清楚反映病变形状、边界、表面溃疡、钙化、囊性变、起源层次等信息[11-12]。专家提出[13],超声内镜的应用对于胃间质瘤侵袭危险性的判断有较大帮助。研究指出[14-15],超声内镜下肿瘤直径小于3 cm,边界整齐、回声均匀可作为胃间质瘤的良性特征。恶性特征则包括肿瘤直径超过4 cm、表面形成溃疡、形状不规则、回声不均、局部淋巴结侵犯等[16]。以恶性特征中任意一条诊断恶性潜能的敏感性可达90%以上。但目前缺乏有关胃间质瘤患者Fletcher分级后不同侵袭危险等级超声内镜图像特点的研究[17]。

本研究以我院收治胃间质瘤患者的超声内镜图像进行回顾性分析,结果显示不同危险等级患者的超声内镜图像存在一定差异。胃间质瘤患者超声内镜总体表现为低回声团块,向腔内或腔外突出。极低危组、低危组、中危组与高危组的形状、边界、起源层次无明显差异,而在表面溃疡、钙化及囊性变等方面则表现出明显不同,危险等级越高,表面溃疡、钙化及囊性变检出率越高,其中高危组患者的表面溃疡、钙化及囊性变发生率已分别高达73.23%、54.55%、63.64%。杨英[18]的研究显示,胃固有肌层间质瘤患者多存在表面溃疡、钙化及囊性变,与本研究结论一致。周羽翙[19]的研究表明,胃间质瘤侵袭危险性Fletcher分级越高,患者的表面溃疡、钙化及囊性变检出率也越高,与本研究结论一致。此外,进一步多因素Logistic回归分析结果显示,病灶表面溃疡(OR=2.70,95%CI:1.501~4.850)为胃间质瘤Fletcher分级达中危与高危的危险因素。有研究[20]将超声内镜图像与术后病理分级进行对照,结果显示38例患者中,超声内镜下中度与高度侵袭危险性患者易漏诊,主要原因在于表面溃疡、钙化及囊性变等特征对侵袭危险分级的判断并不十分准确,缺乏对病灶回声的量化分析。

本研究创新性地应用Photoshop软件处理超声内镜图像。超声内镜图像包含丰富的灰度信息,图像黑-灰-白的颜色变化可反映回声情况,图像越黑,灰度值越小[21]。而灰度平均值越高,回声强度越大;灰度标准偏差越高,回声均匀度越差。本研究中,在Fletcher分级基础上,极低危组与低危组灰度平均值与灰度标准偏差均低于中危组与高危组,且中危组灰度平均值与灰度标准偏差显著低于高危组,提示不同等级侵袭危险等级患者的回声强度与均匀度也存在较大差异,具体表现为侵袭危险性越高,回声强度越高、回声均匀性越差[22-23]。在掌握患者超声内镜表面溃疡、钙化及囊性变情况的基础上,联合回声强度与回声均匀性,更准确进行侵袭危险性分级,以评估患者病情,为临床治疗与预后提供了指导[24-25]。本研究不足之处在于,由于样本量有限,本研究仅能证实不同侵袭危险等级的胃间质瘤患者其灰度平均值与标准偏差存在差异,但无法确定量化值范围以供临床参考,有待扩大样本量后进一步探讨。

综上所述,超声内镜下病灶表面检出溃疡是胃间质瘤Fletcher分级的危险因素,表面溃疡检出往往提示较高的Fletcher分级。Photoshop 软件可通过对灰度平均值与标准偏差的测量反映回声强度与均匀度,灰度平均值、标准偏差越高,危险分级越高,有利于辅助超声内镜作出进一步判断,为胃间质瘤侵袭危险等级的评估提供了新思路。