社会转型期地方高校教师工作投入现状及影响因素分析

罗璇,谢园梅

(宜春幼儿师范高等专科学校,江西 宜春)

习近平总书记在十九大报告中指出,建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程,必须把教育事业放在优先位置。要办好人民满意的教育就需要有高素质的教师队伍,高校教师作为社会人才输送的终端,其工作投入的状态会直接影响到即将为新时代中国特色社会主义奋斗的新一代的质量。所以,关注高校教师的工作投入情况是提高高校教育质量的重要一环。进入到改革开放40 年以来的今天,我国已经进入了一个新的发展转型期,高等教育作为社会经济发展的基石也面临着改革发展转型的重任,高校教师如何在社会经济迅速发展的今天仍然保持着高度的工作投入状态是我们作为高校教育工作者值得去关注的。

在积极心理学兴起的背景下,工作投入作为一种积极的个体状态受到越来越多的人关注。Rich, LePine 和 Crawford (2010)[1]根据 Kahn (1990,1992)[2]的研究总结出工作投入是个体在工作中整体的、全方位的投资,它是一个多维动机概念,是连接个人特质、组织因素和工作绩效之间的完满构念。工作投入作为一个个体积极特质的构念,其概念至今仍未形成统一的定论,但关于它的研究却有不少,主要集中在以下三个方面:一是工作投入的内涵、结构、影响因素的分析以及对工作投入的测量。这类研究主要在前期,为后面的有关研究提供了理论保证,如张轶文,甘怡群(2005)[3]、盛建森(2006)[4]、胡少楠,王泳(2014)[5]、杨新国等(2008)[6]等人的研究;二是工作投入与各种变量的关系研究,这类研究目前占主导,得到的结论也各不相同。如;王彦峰,秦金亮(2015)[7]、李永占(2016)[8]、孙健敏、陆欣欣等(2015)[9]、王静、罗小兰(2015)[10]等人的研究;三是不同职业的工作投入情况调查、分析,如刘佳玲(2018)[11]、李新翠(2016)[12]、吴枝兵,彭鸿雁(2017)[13]、冀宁、褚晓娥(2015)[14]等人的研究。

教师的工作投入作为影响教师教学效果的重要因素之一近几年也受到了越来越多的学者的关注,其中Schaufeli 等人对工作投入的研究在学术和实践领域是最被广泛引用的范式之一。Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma 和 Bakker(2002)认为[15],工作投入包含三个成分:活力(vigor)、奉献(dedication) 和专注(absorption),它代表的是一种积极的、充实的、更持久、普遍的情感—认知状态。目前,大多数的地方高校对教师的工作投入关注得比较少,更多关注的是老师的教学和科研水平,忽视了教师工作投入对教师的教学效果和科研能力所起的推动作用。了解地方高校教师的工作投入现状,重视地方高校教师工作投入水平的激发,不但有助于激发教师的教学积极性,提高教学效果,也有助于提升教师的教学科研能力,更能从整体上提升地方高校的可持续发展能力,充分发挥高校教师作为高人力资本的潜能和优势。本研究将以江西省内的地方高校教师为例,了解处于社会转型期的地方高校教师工作投入的现状,并对其影响因素进行充分的分析,以期丰富地方高校教师工作投入的研究,为相关理论研究提供参考。

一 研究对象与方法

(一)研究对象

本研究采用随机抽样的方法,选取江西省内地方高校的285 名教师作为研究对象,共发放285 份调查问卷,回收有效问卷260 份,有效率为91%。其中女教师181名,占69.6%;男教师79 名,占30.4%;大多数的研究对象都在40 岁以下,占比76.5%;有70.4%的老师拥有研究生及以上学历;具有讲师以上职称的教师占48.9%。

(二)研究方法与工具

在本研究中使用的 UWES 量表是由张轶文和甘怡群修订的中文版的UWES 量表,该量表包括17 道题目,共有三个维度,分别是活力、奉献和专注,采用七点记分。在三个维度上的各自得分越高,表明个体的工作投入水平越高。同时,为了更好地分析研究地方教师的工作投入现状,问卷中还加入了人口学统计变量,主要包括性别、年龄、学历、职称、学校类型、行政职务、教龄、同时授课班级数、周课时数等9 项基本情况的调查。

本研究所有数据均通过SPSS18.0 进行分析处理,主要统计方法包括描述性统计、T 检验和方差分析等,以P <0.05 为差异有统计学意义,力求所得结论科学客观。

二 结果分析

(一)地方高校教师工作投入总体情况分析

表1 地方高校教师工作投入总体情况(n=260)

通过对地方高校教师的工作投入总分及三个因子得分进行统计,发现地方高校教师的工作投入总体水平较好,在各个因子上得分也都较高,专注因子的得分高于活力和奉献(具体情况见表2)。由地方高校教师工作投入的总体情况可知,地方高校教师工作投入还是非常不错的。

(二)地方高校教师工作投入的人口统计学差异分析

1. 地方高校教师工作投入水平的性别、学历差异表现

地方高校教师工作投入情况在性别上并无显著性差异,从得分上来看,地方高校女教师的工作投入及其在三个因子上的得分都略高于男教师。

而在学历上,地方高校教师的工作投入及三个因子的差异也不具有统计学意义,整体上来看,不论哪种学历的地方高校教师均在活力因子上的得分均高于其工作投入的总体得分和奉献、专注两个因子。

2.地方高校教师工作投入水平的年龄差异表现

从年龄上分析,各个年龄段的地方高校教师在工作投入总体水平上并无显著性差异,但30 岁以下的教师在活力因子上的得分显著高于其他年龄段的教师,各年龄段之间存在显著性的差异,而50—59 岁年龄段的教师的活力最低。

3.地方高校教师工作投入水平的职称差异表现

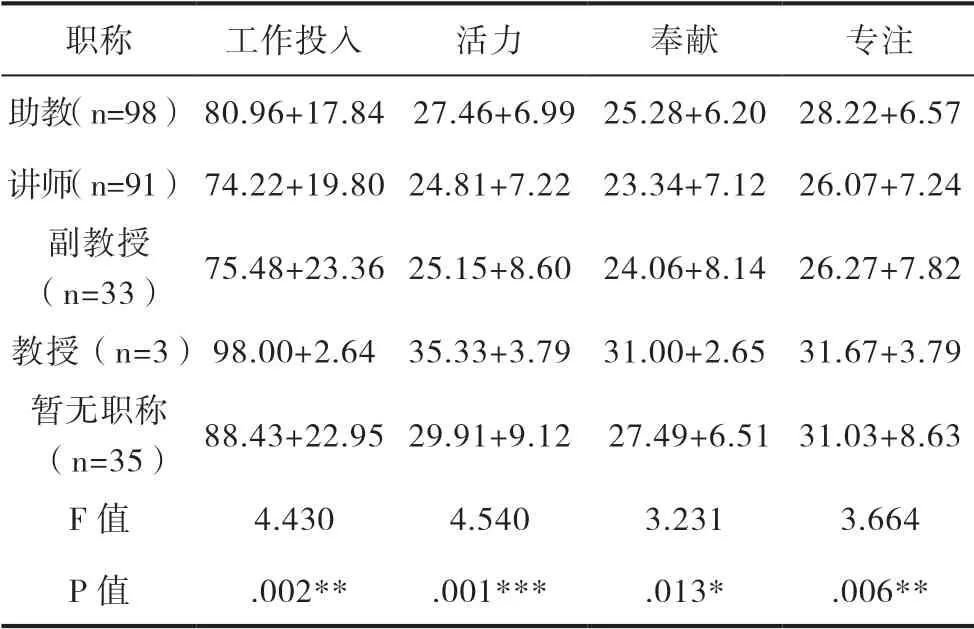

表2 地方高校教师工作投入在职称上的比较

地方高校教师的工作投入总体水平及三个因子在职称上都存在显著性差异。具体来说,拥有教授职称的地方高校教师的工作投入总体水平及活力、奉献、专注三个因子上的得分都是最高,其次是暂无职称的教师,而讲师职称的教师在这几方面的得分都是最低(具体情况见表2)。

4. 地方高校教师工作投入水平在学校类型及职务上的差异表现

在不同类型层次的学校任教的地方高校教师的工作投入总体水平以及活力、奉献、专注三个因子上的得分均为表现出显著的差异,就得分而言,大专院校的教师在各项上的得分都略高于本科院校和高职院校的教师。

同样,地方高校教师的工作投入总体水平及三个因子在不同的职务上的差异也不具有统计学意义,除活力因子上得分最高的是双肩挑人员外,其余几个因子及总体得分上得分最高的都是辅导员兼任课教师。

5.地方高校教师工作投入水平在教龄上的差异表现

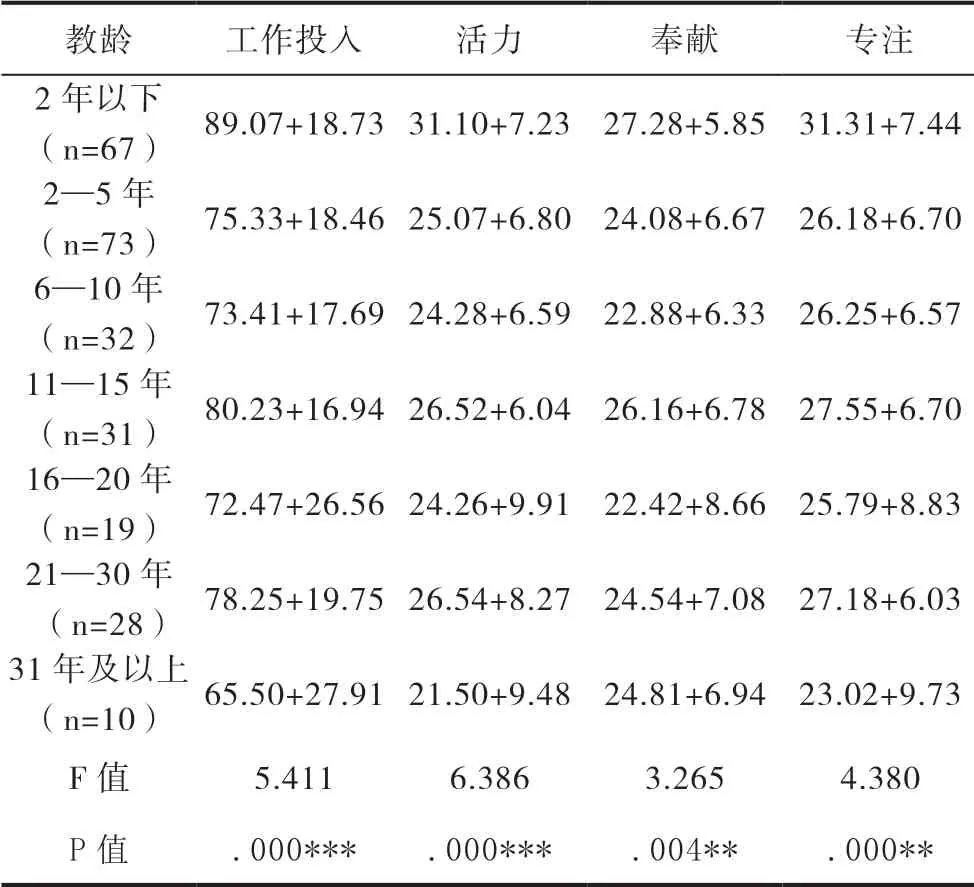

表3 地方高校教师工作投入在教龄上的比较

从教龄上来看,地方高校教师各教龄段之间的工作投入总体水平以及活力、奉献、专注三个因子上都出现了显著性的差异。总体上来说,教龄在2 年以下的地方高校教师的工作投入总体水平及三个因子上的得分都显著高于其他的教龄教师。就工作投入的总体水平而言,得分从高到低的教龄段依次为:2 年以下>11—15 年>21—30 年>2—5 年>6—10 年>16—20 年>31年及以上。在工作投入的三个因子上也是类似的趋势(具体情况见表3)。

6.地方高校教师工作投入水平在同时授课班级数、周课时数上的差异表现

从数据统计分析的结果上看,同时授课的班级数目对地方高校教师的工作投入并无明显的影响,地方高校教师的工作投入总体水平及三个因子在同时授课班级数上的差异也不具有统计学意义。比较有趣的是,虽然此因素上的差异不具有统计学意义,但是在各项上得分最高的却是同时授课班级数最多的——9 个及以上班级的教师。

地方高校教师的工作投入水平在周课时数上也有差异表现。周课时数在5—8 节的地方高校教师的工作投入总体水平及活力、奉献因子的得分都显著高于其他周课时数的教师。不同的周课时的地方高校教师的工作投入总体水平得分由高到低依次为:5—8 节>17 节及以上>4 节及以下>13—16 节>9—12 节(具体情况见表6)。在具体因子的表现上,活力因子的得分情况与工作投入的总体情况一致,而奉献因子略有不同,得分由高到低依次为:5—8 节>17 节及以上>13—16节>4 节及以下>9—12 节。

三 讨论

(一)地方高校教师工作投入现状总体分析

地方高校教师的工作投入总体状态较好,各因子上得分也都较高。具体来说,专注因子的得分高于活力和奉献因子,其中奉献因子的得分最低。由地方高校教师工作投入的总体情况可知,地方高校教师工作投入热情还是非常不错的。

(二)地方高校教师工作投入的影响因素分析

根据调查分析我们发现,地方高校教师的工作投入受很多因素的影响,性别、学历、学校类型、职务以及同时授课的班级数对工作投入都无显著性的影响,但教师的年龄、职称、教龄以及周课时数都是影响地方高校教师工作投入状态的重要因素。

1.年龄因素影响

在年龄因素上,各个年龄段的地方高校教师在工作投入总体水平与奉献、专注两个因子上并无显著性差异,但30 岁以下的教师在活力因子上的得分显著高于其他年龄段的教师,各年龄段之间存在显著性的差异,50—59 岁年龄段的教师的活力最低。30 岁以下的教师大多为刚入职的新教师,他们饱含激情,对工作充满着憧憬和希望,刚入职也没有家庭孩子的负担压力,所以在工作上总是特别的积极,加上年轻精力好,所以他们往往活力四射。50—59 岁的地方高校教师,按照休伯曼的职业生涯规划理论,这个年龄段的教师已经进入了职业生涯的平静与保守期,正处于等待退休的状态,由于年龄的关系,他们往往感觉精力有限,虽然对工作热情很高,专注力也很好,但是身体素质却大不如年轻人,再加上到这个年龄段后再取得杰出成就的概率下降了许多,所以虽然他们很乐于奉献,专注力也不错,但是活力却比年轻教师差。

2.职称因素影响

地方高校教师的工作投入总体水平及三个因子在职称上都存在显著性差异,且均表现为同一趋势,得分由高到低依次为:教授>暂无职称>助教>副教授>讲师。出现这个趋势可能有几方面的原因:第一,可能与被试的样本量有关。因为在随机选取的被试当中,具有高职称的教师比较少,只有三位教师拥有教授职称,所以样本的缺失可能会导致结果的不准确;第二,地方高校教师的心理有其特殊性,中级职称的教师工作投入状态确实是很不理想。拥有中级职称的教师因为身处地方高校,所以他们可利用的平台、资源都非常少,他们不论是做科研还是写论文都非常的困难,这就导致他们想拥有更高级的职称会比较困难,晋升和工作压力最大,再加上已经工作了十多年,逐渐出现职业倦怠现象,在这多方面因素的影响下,他们更多的是选择消极等待或者顺其自然的发展,故而他们的工作投入状态往往是最差的;第三,暂无职称的教师多为30 岁以下刚刚入职的新教师,他们在工作方面关注点在自身的发展与成长上,对未来充满着希望,再加上刚入职经验和阅历的缺少,他们迫切地需要通过工作来积累各种经验,丰富自己的阅历,为以后的发展打基础,所以他们都能高水平地投入到工作当中,并且充满活力与激情。

3.教龄因素影响

教龄是影响地方高校教师工作投入水平的重要因素之一。地方高校教师各教龄段之间的工作投入总体水平以及活力、奉献、专注三个因子上都出现了显著性的差异。教龄在2 年以下的地方高校教师的工作投入总体水平及三个因子上的得分都显著高于其他的教龄教师。就工作投入的总体水平而言,得分从高到低的教龄段依次为:2 年以下>11—15 年>21—30 年>2—5 年>6—10 年>16—20 年>31 年及以上。这一结果与前面年龄因素对工作投入的影响相呼应。教龄在2 年以下的教师都是刚入职的新教师,正处在职业发展的热情期,为了获得领导的肯定,为了自身的成长与职业的发展,在还没有家庭负担的前提下,他们往往比任何教龄段的老师都更能全身心地投入到工作当中,工作投入水平自然是高的;而教龄在31 年及以上的老教师,要不就是已经功成名就的教授,准备光荣离职,要不就是再无晋升希望的老教师,他们更是毫无盼头等着退休。不管是哪类,他们对现在工作的态度都只是将它看成一份工作,他们把更多的精力放在了家庭和自身的身体健康上,所以对工作的投入自然是最低的。

4.周课时数的影响

地方高校教师的工作投入水平在周课时数上也有显著性差异表现。周课时数为5—8 节的地方高校教师的工作投入总体水平及活力、奉献因子的得分都显著高于其他周课时数的教师,周课时数为9—12 节的教师的得分最低。这与地方高校的特殊性有关。周课时数为9—12 节的教师因其已完成教学工作基本量,而时间又比较充足,所以大多数的这些地方高校教师都会把多余的时间放在处理其他事物上,比如在外兼职,照顾家庭,旅游等,所以虽然他们能很好地完成教学工作任务,但他们对工作往往没有其他老师那么投入;周课时数为5—8 节的地方高校教师一般都兼任了行政职务,他们除了需要完成教学工作任务之外,剩余的时间都用于处理学校工作的其他事务中,所以他们必须全身心地投入工作中才能完成自己的本职工作,不论是时间还是精力上都不允许他们懈怠,所以这类教师的工作投入总体水平总是高的。

四 结论

地方高校教师的工作投入总体状态较好,各因子上得分也都较高,教师的年龄、职称、教龄以及周课时数都是影响地方高校教师工作投入状态的重要因素。

1.30 岁以下的地方高校教师的工作活力比其他年龄段的教师都好,50—59 岁的教师的工作活力最低;

2. 地方高校教师的工作投入总体水平及三个因子在职称上都存在显著性差异,且均表现为同一趋势,得分由高到低依次为:教授>暂无职称>助教>副教授>讲师;

3. 教龄是影响地方高校教师工作投入的重要因素之一。教龄在2 年以下的地方高校教师的工作投入总体水平及三个因子上的得分都显著高于其它的教龄教师,教龄在31 年及以上的教师工作投入水平最低;

4.周课时数为5—8 节的地方高校教师的工作投入总体水平及活力、奉献因子的得分都显著高于其他周课时数的教师,而周课时数为9—12 节的教师的得分最低。