基于VAR模型的信息化推动“四化”同步发展动态研究

——以河南省为例

李 京

(河南广播电视大学, 河南 郑州 450000)

一、引言

十八大报告中首次把信息化上升到国家战略高度,提出要充分发挥信息化对工业化、城镇化、农业现代化的支撑作用,实现信息化与工业化、城镇化、农业现代化协调发展,即“四化同步”作为新时期现代化发展的思路,彰显了信息化加快新时代发展,带动和促进经济社会转型发展的重要作用[1]。因此,信息化推动四化同步发展的研究是新时期现代化发展研究的重要内容,这也是本文研究的出发点。

学者们对于信息化对工业化、城镇化、农业现代化的推动作用进行了深入研究,研究主要集中在两个方面:一方面是信息化分别与工业化、城镇化、农业现代化的作用机理研究,一方面是信息化分别与工业化、城镇化、农业现代化之间互动关系的实证研究。具体而言,一是关于信息化与工业化的研究,从作用机理上,学者们普遍认为工业化是信息化的基础,信息化是工业化的发展和延伸,对工业化向新型工业化转变发挥着重要作用[2]。从实证研究上,信息化波动是影响工业化波动的主要原因,而工业化波动不是信息化波动的主要原因;不同地区信息化和工业化发展程度不同,具体的影响因素和影响程度有差异,但整体处于初级协调阶段[3]。二是关于信息化与城镇化的研究,从作用机理上,城镇化拓展了信息化的依托载体,信息化则能整合和优化城镇化品质[4]。从实证研究上,信息化对城镇化对带动效应呈现出“倒U型”结构,城镇化对信息化对作用呈现出逐渐减弱趋势,但整体处于勉强协调阶段[5]。三是关于信息化与农业现代化的研究,从作用机理上,信息化为农业现代化发展提供了重要手段[6],丰富了农业现代化的内容。从实证研究上,多集中于信息化对农业经济的影响研究,而对于信息化与农业现代化之间互动关系的实证研究较少,我们将在本文中进行论证。此外,自“四化”同步发展提出之后,学者们多集中于信息化、工业化、城镇化、农业现代化的互动关系作用机理和基于省际的实证研究。

学者们深化了信息化与工业化、城镇化、农业现代化的研究内容,但是,学者们大多集中于信息化对其他某“一化”的单独影响关系,而将四化作为一个整体系统,研究信息化对四化同步发展推动作用的文献较少。本文基于此,把四化看作一个系统,信息化看作系统内部动力,利用VAR模型[7],找出信息化同时对工业化、城镇化、农业现代化的推动方向和作用力度,这是本文研究的重点。本文将依据河南省数据进行实证研究,从实证结果中发现信息化对四化作用的的薄弱环节,为将来信息化在河南省四化同步发展中进行资源优化配置奠定坚实的理论基础,对河南省现代化发展具有非常重要的现实指导意义。同时,学者们基于省际和省级层面的实证研究,为本文进行河南省的实证研究提供了重要的借鉴依据。

二、指标选取及数据来源

对于信息化、工业化、城镇化和农业现代化指标的选取,现有文献分为单一指标和多个指标两种。本文综合考虑现有文献,结合河南省统计数据实际以及缺省数据实际,同时考虑数据的可获得性,特作出以下选择:以人均邮电业务总额作为信息化水平评价指标,用XXH表示;以第二产业产值占GDP的比重作为工业化水平评价指标,用GYH表示,以城镇人口占总人口的比重作为城镇化水平评价指标,用CZH表示;以农业总产值与农业部门就业人口之比作为农业现代化水平评价指标,用NYH表示。

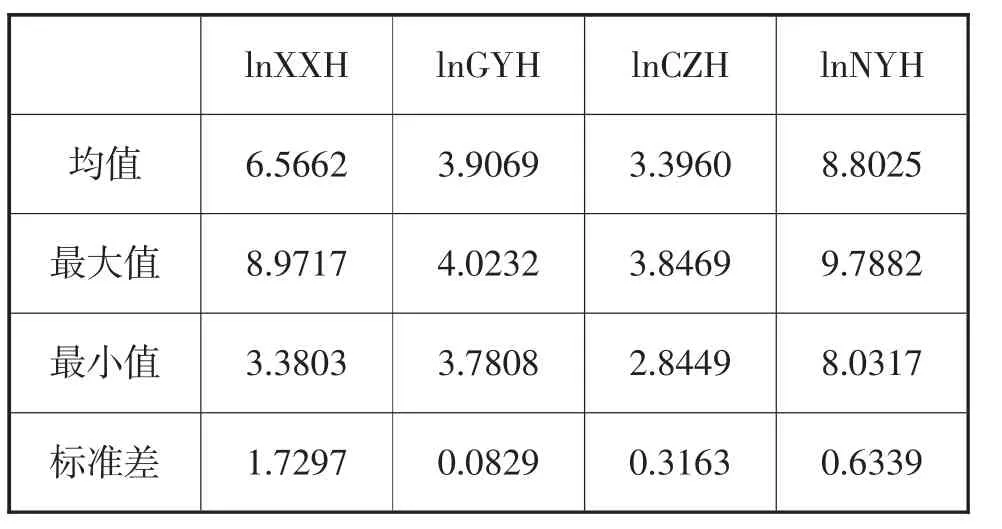

数据样本均采用1995年~2015年的各年统计数据,所有统计数据均来自历年的《河南省统计年鉴》。为消除数据可能存在的异方差,将四个指标分别取对数处理进行无量纲化处理,无量纲后指标分别记为lnXXH,lnGYH,lnCZH,lnNYH。无量纲后四个指标的描述性统计结果见表1:

表1 四个指标的描述性统计结果

三、实证分析

VAR模型主要用于预测和分析随机扰动对系统的动态冲击,解释冲击对系统内各变量冲击的大小、正负及持续的时间。

VAR 模型的定义式为:设 Yt=(y1t,y2t,……,yN)是N*1阶时序应变量列向量,则p阶VAR模型(记为 VAR(p)):

从VAR模型的定义式可以看出,它是把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量滞后值的函数来构造模型,故VAR模型不存在同期相关问题,而随机扰动列向量的自相关问题可由增加解释应变量的滞后阶数来解决。

本文应用eviews软件[8]来进行数据建模。

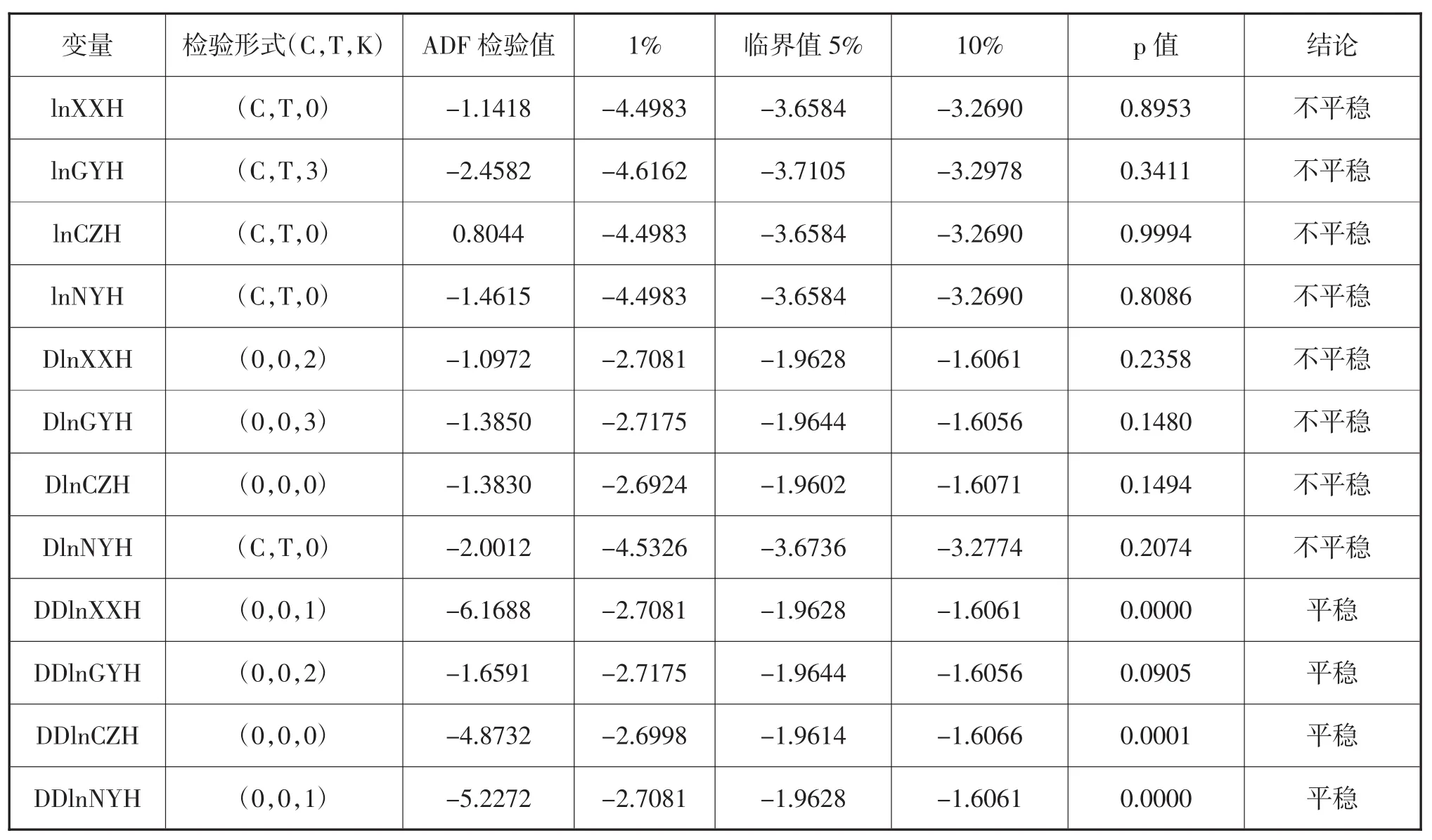

1.ADF检验:

由于非平稳序列可能会产生虚假回归现象,导致研究结果无意义,因此要对数据序列进行平稳性检验,检验结果见表2:

lnXXH、lnGYH、lnCZH、lnNYH 四个变量序列都存在单位根,都是非平稳序列,而其一阶差分序列也都存在单位根,是非平稳序列,但其二阶差分序列都 是平稳序列。

表2 ADF检验结果

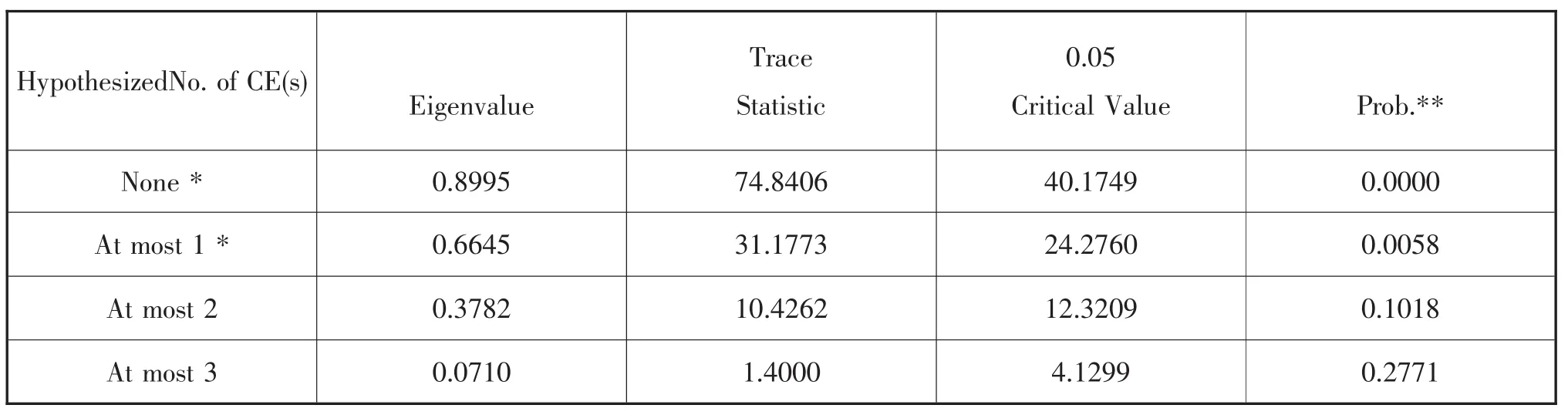

2.JJ协整检验

从ADF检验结果看,四个变量二阶差分序列都是平稳序列,即都是单整,则数据序列同阶单整,可以进行JJ协整检验。JJ协整检验可以检验变量间是否存在长期均衡关系,变量之间存在长期关系是进行VAR模型建模的前提,检验结果见表3-1和3-2:

序列在没有线性趋势且协整方程没有截距和线性趋势的情况下,迹检验与最大特征值检验结果显示,在0.05显著水平下,JJ检验结果表明数据序列存在2个协整方程,长期协整关系是存在的,可以建立VAR模型。

表3-1 JJ迹检验结果

表3-2 JJ最大特征值检验结果

3.VAR模型构建及检验

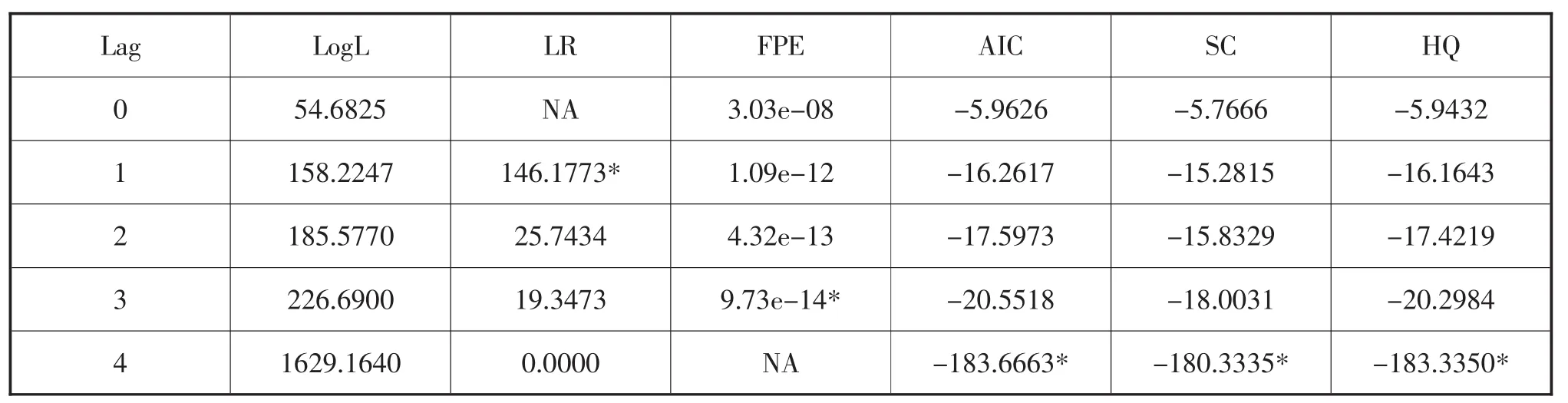

在构建VAR模型之前,要确定模型中最优滞后期数,检验结果见表4:

表中星号代表的是5个标准中各自确定的滞后阶数。由表中判断结果可见,标注星号最多的阶数为4,因此,最优滞后阶数为4阶。

表4 最优滞后阶数检验结果

根据最优滞后阶数,对lnXXH,lnGYH,lnNYH,lnCZH四个变量序列建立VAR模型,为了防止伪回归,模型单位根检验结果需满足稳定性检验结果。检验结果所有单位根的倒数均小于1,位于单位圆内,VAR模型是稳定的。因此,后续进行脉冲响应分析和方差分解是有效的。

4.脉冲响应

脉冲相应函数描述的是VAR模型中一个内生变量的冲击给其他内生变量所带来的影响,具体而言,它描述的是在随机误差上施加一个来自系统内部标准差大小的冲击后对内生各变量的当期值和未来值所产生的动态反应,并从动态反应中判断变量间的时滞关系。

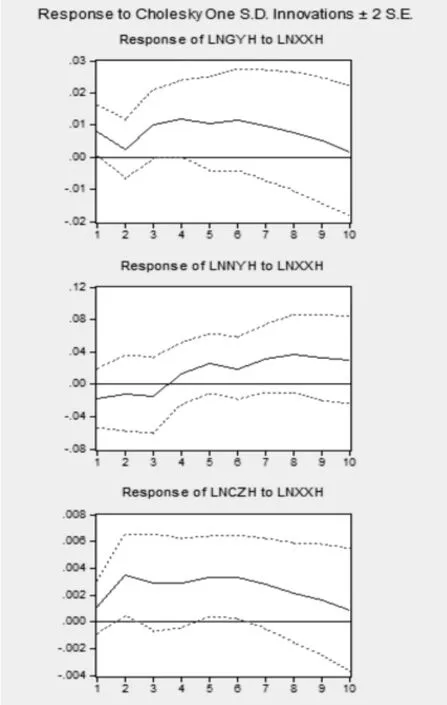

脉冲响应函数分析结果见图1:

图1 脉冲响应图

信息化对工业化的脉冲响应结果显示:工业化对信息化一个标准差的冲击从开始一直持续到后期都是正向响应,在第1期工业化的响应比较大,在第2期有所下降,第3期响应又开始升高,并且平稳持续到第6期,从第7期开始下降,持续到第10期消失。这表明信息化可以有效提升工业化水平,短期内作用比较明显,并且长期来看,信息化对工业化有持久的稳定的推动作用。

信息化对农业现代化的脉冲响应结果显示:农业现代化对信息化一个标准差的冲击在前3期为负向响应,从第4期开始为正向响应,在第8期达到最大,之后响应趋于稳定。这表明信息化在短期内对农业现代化有一定的抑制作用,但是很快转为正向推动,并且从长期来看,信息化对农业现代化的推动作用非常显著。

信息化对城镇化的脉冲响应结果显示:城镇化对信息化一个标准差的冲击从开始就是正向响应,在第2期达到最大,之后一直平稳持续到第6期,从第7期开始响应有所下降,持续到第10期消失。这表明信息化对城镇化水平的提升作用比较显著,并且影响持续时间比较长,从长期来看,信息化作用城镇化,引领城镇化向发展智慧城市,创新城市过渡。

5.方差分解

方差分解是通过分析每一个冲击对内生变量的贡献度,以此来评价不同冲击的重要性。具体而言,就是从观察变量的方差入手,研究众多控制变量中哪些变量对观测变量有显著影响。

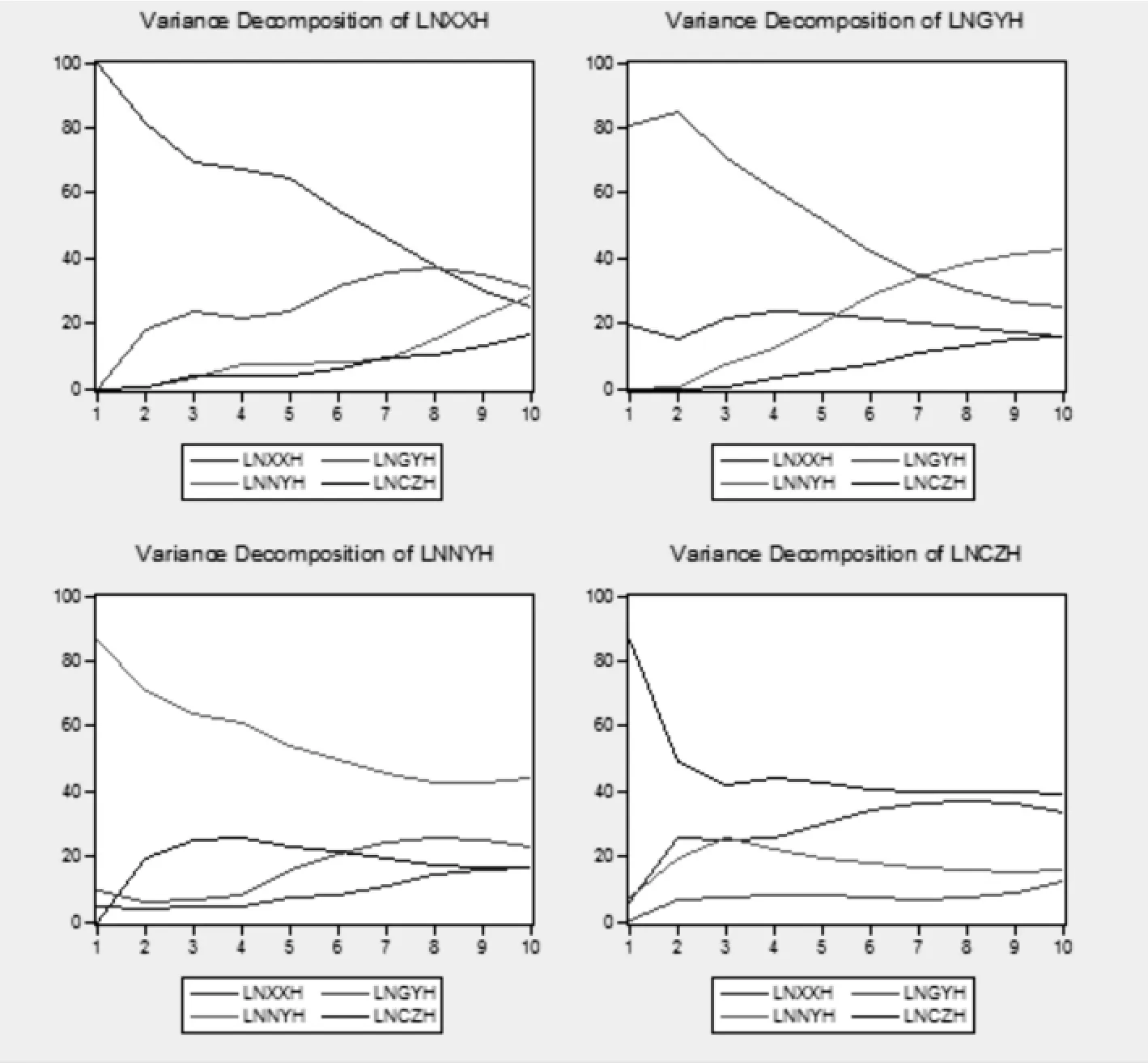

方差分解结果见图2:

图2 方差分解图

左上图信息化方差分解结果显示:信息化自身对自身的贡献比例最大,但是从长期来看,工业化对信息化的贡献比例大于城镇化和农业现代化,农业现代化贡献比例从第8期开始呈现快速上升趋势,而城镇化贡献比例趋势比较平缓。

工业化方差分解结果显示:工业化自身对自身的贡献比例在短期内最高,从第2期开始呈现快速下降趋势,后期稳定在30%,并趋于稳定。而信息化对工业化短期内贡献短期内高于城镇化和农业现代化,贡献比例达20%,而农业化和城镇化短期内并无显著贡献。从第6期开始,农业现代化贡献比例高于信息化,并呈现增长趋势;城镇化对工业化贡献比例最小。这表明:信息化对工业化发展起到了关键的推动作用,推动信息技术嵌入、渗透、覆盖工业生产经营全过程,加快工业升级转型,进一步走向新型工业化[9]。

农业现代化方差分解结果显示:农业现代化不论从短期还是长期来看,自身对自身的贡献比例最大,长期稳定在40%。短期内,城镇化对农业现代化的贡献比例明显高于信息化和工业化,并在长期发挥重要作用。工业化对农业现代化的贡献比例从第5期开始呈现快速上升趋势,第7期以后,超过城镇化。而信息化对农业现代化的贡献比例最低,第7期以后,贡献比例呈上升趋势,在第10期达到近20%。这与河南省现代化进程实际相符合,河南省农业现代化目前处于发展的初级阶段,信息化的应用范围不是很广泛,对农业现代化发展的推动作用不是很显著。但是,长期来看,农业现代化的发展仍然离不开信息化的作用,信息化推动建设集感知、传输、控制、作业为一体的智能农业系统,提高农业的精准线和可操作性,会在中长期内发挥关键作用[10]。

城镇化方差分解结果显示:城镇化不论从短期还是长期来看,自身对自身的贡献比例最大,长期稳定在40%。信息化对城镇化贡献比例高于工业化和农业现代化,在第2期达到20%,并持续增长,在第7期达到最高,近40%,长期保持稳定。这表明:信息化对城镇化的发展发挥了关键的推动作用,推动信息技术嵌入、渗透和应用于城镇规划和建设、管理和运行、生产和生活全方位,全面提升城镇化水平。

四、主要结论及政策建议

(一)主要结论

一是信息化、工业化、城镇化和农业现代化指标数据序列均存在单位根,但其二阶差分均平稳,对其进行JJ协整检验,得到迹检验与最大特征值检验结果一致,“四化”之间存在长期协整关系。

二是对“四化”数据序列建立VAR模型,进行脉冲响应函数分析,结果表明:工业化、城镇化和农业现代化对信息化一个标准差的冲击响应方向和响应力度各不相同。工业化和城镇化对信息化一个标准差的冲击不论短期还是长期都是正向响应,信息化可以有效提升工业化和城镇化水平,短期内作用比较明显,并且长期来看,信息化对工业化和城镇化有持久且稳定的推动力度。农业现代化对信息化一个标准差的冲击在短期内响应系数为负,信息化在短期内对农业现代化有一定的抑制作用,但是中长期后,响应系数转为正,从长期来看,信息化对农业现代化的推动作用在中长期仍然非常显著。

三是对“四化”数据序列进行方差分解分析,结果表明:“四化”自身对自身贡献比例最大,即四化同步发展仍需依靠自身内力推动,则无论信息化、工业化、城镇化、农业现代化,哪“一化”出现短板,均会影响“四化”同步发展。短期内,信息化对工业化的贡献比例最大,对城镇化对贡献比例位居其次,对农业现代化的贡献比例不显著。但从长期看,信息化对工业化的贡献比例长期稳定,信息化作用于工业化,对工业新型化发展起到了长期推动作用;信息化对城镇化贡献比例在中长期持续增高,对城镇化水平的提升发挥着重要的推动作用;信息化对农业现代化的贡献在中长期开始明显,并呈现增长趋势,这是由于河南省农业现代化处于初级阶段,对信息化对应用尚不普遍,这与脉冲响应结果分析一致。

(二)政策建议

河南省实证分析进一步验证信息化在四化同步发展过程中起到了非常显著的推动作用,基于前述分析对河南省现代化发展提出以下几点建议:

一是河南省短期内应以信息化建设推动工业产业结构升级为主。实证结果表明信息化对工业化起着关键的推动作用。因此,河南省应注重信息化和工业化的深度融合,走以智能、柔性和服务型制造为特征的新型工业化道路。这也是省政府目前政策支持的一个主要方向。因此,省政府应加大信息产业政策支持力度,依据新型工业化的需求,加大工业信息基础设施的投入,完善工业信息化服务体系,真正提升企业运营效率,促进企业自主创新和产业结构升级。同时,工业化快速发展带动河南省农业化和城镇化进一步发展。

二是河南省应加大城镇信息化建设力度,以信息化推动创建智慧城市,创新城市。实证结果表明信息化对城镇化无论在短期还是长期都起发挥着重要的推动作用,因此,河南省应加大信息化和城镇化互动力度,走智慧城市、创新城市道路,这也是河南省政府的又一长远目标。因此,省政府应加快城市信息化基础设施的建设,提升城市信息化服务水平。同时,城镇化的快速发展也为工业产业集聚提供需求支撑,为农业化发展提供剩余劳动力的需求支撑和产品市场需求支撑。

三是河南省应在中长期注重农业信息化建设。实证结果表明信息化对农业现代化在短期内并无显著作用,其推动作用在中长期才显现出来。因此,河南省应注重农业信息化基础设施建设,用现代生产手段和现代技术装备现代农业,并且用现代科技文化知识武装现代农业劳动者,促进农业现代化。同时,农业现代化发展可以为城镇化提供产品市场供给,也为工业化提供供给支撑。