认知视角下手语与汉语体标记比较

张 帆

(浙江特殊教育职业学院 浙江杭州 310023)

手语是聋人在自然状态下习得的第一语言,是聋人的母语。作为一种在空间中架构的视觉语言,手语语法具有系统性和复杂性。手语体标记是手语中常见的语法现象,但目前国内研究者关注较少。汉语书面语是聋人学生要学习的主流社会语言,是聋人融入社会的重要交际工具。汉语有与手语不同的语法系统,汉语与手语在时体范畴的表达上既有共性又有差异。

认知语言学认为,时、体、情态是人类范畴化和概念化的结果,具有主观性,时是言语事件与它的参与者的心理接触,情态是说话者对于事件或动作所持的认知态度,体是人们对客观世界中事件或动作的内部时间结构的不同看法[1],如事件在认知主体心理状态中属于完成的或者未完成的,完整的或不完整的。汉语属无屈折变化的语言,缺乏动词词法的各种变化形态,也没有专门用于表示时态或人称一致关系的功能性词素,但是汉语中存在一个与动词连用、通过一系列丰富而稳定的体标记来实现的特殊功能语类——体[2]。如“着、了、过”等功能性词素就属于常用体标记,分别用来标记事件的进行态、完成态与经历态。本文以汉语时体范畴为研究对象,引入认知语言学理论对比分析汉语书面语与手语体标记的异同,以期加深对手语规律性的认识,为聋人汉语教学提供借鉴。

一、认知视角下手语中的时体表达研究

(一)手语中“时”的表达。认知语言学家认为,人类的认知过程起始于人与周围环境的互动感知。语言不是任意的,是有理据可循的。与听人一样,聋人对时间的认知也源自于自身以及周围环境的感知。在手语如何表达时间概念方面,国内学者主要从认知隐喻和转喻视角出发来考察聋人概念结构中的时间认知表征。李恒、吴铃持具身认知观,运用古人“近取诸身,远取诸物”的认知方式来阐释聋人如何形成时间概念,指出聋人通过转喻、隐喻、映射等认知方式将抽象的时间概念转换为空间图式隐喻[3]。孙雨圻、张积家、陈穗清也持同样观点,他们通过实验证明,聋人听觉通道的缺失没有影响他们对时间水平方向隐喻的形成,聋人存在“左/过去,右/将来”的空间隐喻方式[4]。

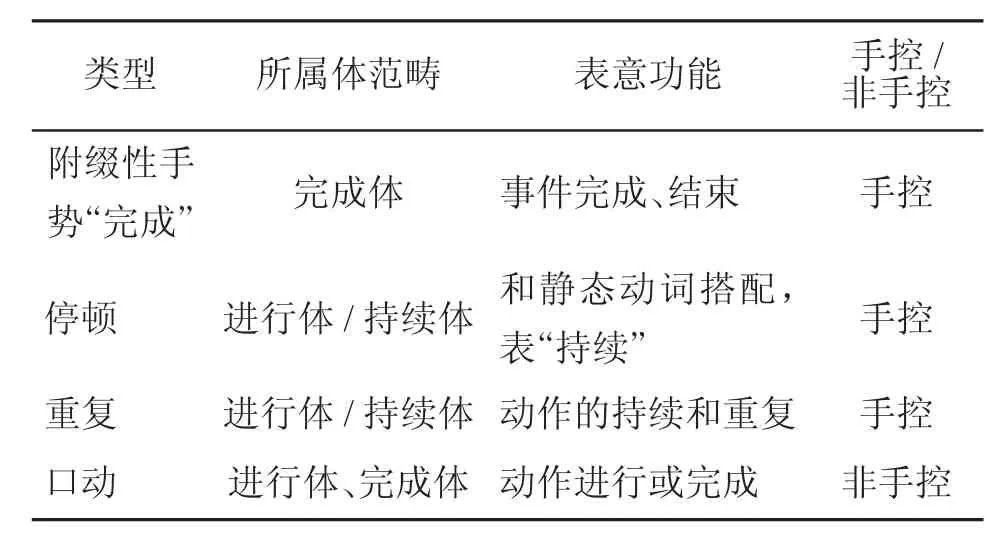

(二)手语中“体”的表达。刘鸿宇对上海手语体语法范畴进行了较为深入的研究。她以上海手语为研究对象,采用无文字诱导法和实地调查法提取手语视频语篇,提取语料中常用的体标记,总结上海手语体标记的四种主要类型:附缀性手势“完成”、停顿、重复、口动,并指出这四种体标记手段与手语简单动词、一致动词和空间动词均可搭配,具有普遍性[5](见下表)。

类型 所属体范畴 表意功能 手控/非手控附缀性手势“完成” 完成体 事件完成、结束 手控停顿 进行体/持续体 和静态动词搭配,表“持续” 手控重复 进行体/持续体 动作的持续和重复 手控口动 进行体、完成体 动作进行或完成 非手控

该研究对上海手语体表达进行了细致的描写,并结合英国、美国等已有研究成果,对手语体标记的主要手段进行了归纳。除上述四种手段之外,手势动作路径的迂回变化、目光注视等非手控特征也可用来标识不同的体类型。此外,邱云峰、姚登峰等从体意义与体标记的对应关系出发,对手语体表达中手势动作路径的屈折变化做了细致描写,并将手语基本动词体标记的表达归结为六大类[6]。作为视觉空间语言,手语体标记手控和非手控手段可以叠加使用,这使得手语体标记兼具序列性与同时性的特点。手语体标记与数量范畴、方式范畴的交叉,体标记意义表达的灵活性等都使手语与汉语在时体范畴表达上有所区别。这也为手语汉语体标记的对比提供了可能。

二、从认知视角看手语和汉语体标记共性

(一)手语和汉语体标记的象似性。象似性就是临摹客观世界,是语言符号在语音、语形或结构上与其所指之间存在映照性相似的现象[7]。汉语是意合语言,汉语体标记形式与体意义之间是有理据并可以论证的。在汉语学界,早在20世纪80、90年代,学者们就从语源学角度出发探究汉语体标记的发展演进历程。李讷、石毓智根据汉语动补结构发展初期动词、补语和宾语之间的相互制约关系研究,提出“了、着、过”等体标记形成于古代宋、元时期[8],其中“了”的语法化演变路径更是多年来汉语学界研究的热点。近年来,有更多学者从距离象似原则、顺序象似性、数量象似性等关系象似性原则出发,探寻汉语句法构成的深层次规律。汉语体标记也遵循距离、顺序等象似性原则,汉语动词与体标记之间的组合与听人的思维序列是吻合的。

刘鸿宇指出,和汉语相比,手语体标记的形式与它承载的意义之间具有更为直接的对应关系,人们可以通过体标记形式来猜测意义。手语动词体标记多是对动作的直接模拟,如手语[(看不到爸爸,女孩)哭(了起来)],“哭”的打法是面露悲伤的神情,瘪着嘴,食指与中指在面部滑动几下来模拟泪水不停地流,非常形象;又如表示完结态的手语词缀“完成”,该手势通过双手五指并拢、边向下挥动边放开五指来映射“完成”这一概念在聋人思维中的抽象化表达,整个手势描述了一个事件从起始到完成的全过程,五指朝下是聋人身体经验对“已过去”事件的时空隐喻,五指松开有放手、结束之意。反过来说,五指朝上并张开接近于万物向上生长,在聋人的概念结构中倾向于表达将来时或心理图式中未发生的事件。此外,手语“完成”在不同语境中可充当独立的谓词成分,也可以跟在手语动词之后充当体标记词缀来表示该动作的完结。

(二)手语和汉语体标记的经济性。经济性是指“表达应尽可能简洁”[9]。兰盖克(Langacker)指出,语言交际受到彼此相互竞争的信息最大化和经济最大化原则的支配,信息最大化要求说话人要尽可能准确地传递最多的信息,而经济最大化原则要求说话人尽可能简洁地传达信息[10]。为了保证交流过程中信息的最大化,无论聋人之间还是听人之间,交流双方总是力图使表达简练明确,将脑子里最先凸显的内容先说出来,观念上靠近的成分在结构上也接近。汉语体标记中的零形式、手语体标记中手控、非手控因素同时使用及手语体标记与其他语法范畴的重叠都是这一内在认知规律的体现。

三、从语言形式看手语和汉语体标记表达特点

进行体、完成体、经历体是汉语中凸显的三大类体语法范畴,“着”“了”“过”分别是这三类体语法范畴的典型标记。手语与汉语体标记表达具有各自特点,主要表现在如下三方面:

(一)手语中的体表达呈现多样化,语法化程度相对较低;汉语的体表达则更具稳定性,语法化程度高。汉语属于汉藏语系,汉藏语系中的大部分语言都属于孤立语,缺少形态变化,在时—体表达上很少用内部屈折和词缀[11]。汉语体标记长期的演化使其具有稳定性,表现为使用语法化程度高的形态语素,并且每种形态语素都有特定的语法功能指向,如“了”只能表示动作完成,不能表示动作进行状态;“着”也不可能表示动作的经历状态,我们不能说“我已经吃着饭”——这在汉语中是不合语法的表达。

和体凸显的汉语相比,手语是一种年轻的处在发展状态的语言,体凸显程度相对低。主要表现为,手语中的体标记更多采用语法化程度低的词汇或其他语法手段。刘鸿宇对上海手语的研究表明,除了相对稳定的附缀性手势“完成”表示事件的完成或结束外,体标记更多地表现为附着在手语动词或面部表情及体态上。如手语[(她上课的时候一直在)打瞌睡],“瞌睡”的打法是眼睛闭拢,头垂下又抬起并连续几次,通过头面部的重复动作来表达瞌睡的持续状态;又如 [等啊等,(公交车还没来)],“等”的打法是手横伸,手背贴在颏下不动,目光持续注视着前方,用手的停顿和目光的持续注视表示一直在等的状态。在跨语言的时体编码类型研究中,时体词缀语素被认为通常出现在屈折语和粘着语中,如英语属于屈折语,其过去时的形态标记可以加词缀“-ed”表示,也可以通过内部屈折来实现。从这一点上看,手语与屈折语有相似之处,手语动词可以通过动作内部的持续或重复、动作路径方向的变化、节奏或频率的改变等来表达体意义。

(二)作为有声语言,汉语体标记表达遵循序列性这一时间维度,而手语体标记不仅具有序列性,还遵循共时性这一空间维度。汉语体标记“了、着、过”等属于功能性词素,一般都用在动词或形容词后,如“吃了、走着、讲过”,遵循时间的线性排列规则。作为空间语言,手语体标记还具有共时性特点,即手的动作可以和其他发音器官如面部表情、目光的游走、口型或身体的转动等同时呈现。如上文提及的手语“瞌睡”一词,聋人通常会配合以口动“F”的口型;又如手语[(花园里处处)鲜花盛开],“花开”的打法除五指向上撮合到放开这一动作外,通常还伴有“ua”的口型。手控和非手控手段的叠加,使得手语体标记体现为同时使用多个语法单位来表达。

(三)汉语体标记具有特定的语法意义与功能指向,一般不与其他语法范畴交叉;手语体标记和其他语法范畴有交叉。语法意义是从一系列具体的词或具体的语言成分中抽象概括出来的意义,它不是词汇意义,不是语言成分中的具体意义,而是同一词类或同一语言结构所共有的意义,并通过一定的语法形式表现出来[12]。汉语中,“了、着、过”附着于一系列动词之后,它们不表示动词的具体意义,而是表抽象化的语法意义,这种抽象的已完成、正在进行、已经历的语法意义是通过“了、着、过”表现出来的,不同的语法意义要用不同的体标记来表达,三者间的语法意义不能互换。

手语体意义的表达不仅具有词汇义,而且还具有语法义,词汇义和语法义是融合在一起的。不仅如此,手语体意义还与表数量、表方式、表处所等的意义等交织融合在一起,在不同的语境中与数量、方式、场所等概念整合在一起,表达不同的意义。如上文中的“鲜花盛开”,手语中五指先向上撮合,然后放开——这一动作反复几次,既表示鲜花盛开数量之多、又可表示鲜花处处开放,还可表示公园里鲜花持续盛开的样貌;再如[(妈妈在)洗碗],“洗碗”的打法是一手打类标记C手形,另一只手做刷的动作。该动作重复几次,既可表示要洗的碗很多,也可同时表示妈妈不停地再洗,体标记承载的语法意义要结合上下文语境来判断。

四、聋人学生汉语习得中体标记偏误现象分析

搜集浙江特殊教育职业学院聋人大学生作文、周记和日常作业,对他们日常写作中的汉语体标记使用情况进行初步考察。借鉴“留学生汉语体标记习得的实证研究”[13],以该研究中体标记专题测试问卷为测试材料,通过完形填空、判断正误两项书面测试,考察学院18—22岁80名在校聋人大学生句中动词后的体标记“了、着、过”的理解和使用情况。同时采用实地调查法,拍摄他们的日常交流手语,提取其中含有体表达的手语。

(一)聋人学生汉语习得过程中体标记偏误现象。调查和测试结果表明:聋人大学生在手语交际中能自如运用各种类型体标记来准确表达动词的体意义,但在书面语写作及测试中,体标记偏误率高。书面语体标记偏误现象在遗漏、互换、多用三个方面,错序(体标记与动词的搭配顺序有误)偏误少。

首先,“遗漏”现象主要表现在作文、周记等自然语料中,“了、着、过”三者都存在不同程度的漏用。如“我在人行横道走,有一个人找我问路”;“我没看大海,我第一次去看大海”;“为了能早点回家,我提前交试卷”三句分别在动词“走”“看”“交”后漏用了“着”“过”“了”。其次,“互换”现象在作文语料和测试中均有体现,主要表现在完成体“了”和经历体“过”的混用上,如“早上,我起床,吃饭完了,去教室”,该句中“吃饭完了”应为“吃过饭了”,动词“起床”后面也遗漏了完成体标记“了”。再次,“多用”现象主要反应在书面测试中,完形填空测试要求聋生在句子中需要加“着”“过”“了”的地方加上它,聋生在测试中出现了“她指着黑板讲着课”;“我们赢了篮球赛,一起去喝酒了庆祝了一下”等偏误。

(二)认知视角下聋人学生汉语体标记偏误原因分析。聋人学生汉语体标记偏误原因可以从认知经济性、象似性原则及手语、汉语体标记表达特点得到解释。首先,如上所述,汉语也有体表达的零标记形式,但作为一种成熟的有声语言,汉语在漫长的发展过程中形成了较为稳定的体形式来标记不同的体意义。而手语作为发展中的视觉语言,其体标记形式更灵活、丰富且多变,为了凸显交际中的主要信息,手语表达总是尽可能地将那些相对次要的信息进行整合甚至忽略,手语体标记能兼具其他语法范畴功能就是证明。这可能是聋人学生将手语转写成汉语时容易忽略汉语体标记的原因。

其次,根据本次调查,使用手语的聋大学生在手语表达中不严格区分事件完成态与经历态,经历过的事情在手语中也常用“动词+完成体标记‘完了’”来表述。也就是说,“完成”与“经历”的体意义在聋人概念结构中可能是相似的。这与刘鸿宇研究中未发现上海手语与汉语体语法范畴相对应的“经历体”结论吻合。如果手语中缺省经历体,或者经历体与完成体在手语中合用同一类型标记这一假设成立,似乎能为聋人学生汉语完成体“了”和经历体“过”的混用现象找到一种解释的路径。

再次,从表面看,聋人大学生汉语体标记漏用与多用现象是一对矛盾体;但从更深层次看,反映了聋人汉语习得中问题的复杂性和多面性。一般而言,聋人在汉语书写中,如果遇到不确定的标记形式,总是倾向于避繁就简、避难就易,能省则省,这也是二语习得中认知回避策略的体现。而对于他们已经习得的汉语体标记用法,如掌握“着”用在“动词+着”结构中表动作进行这一基本用法之后,可能会在心理结构中形成固化图式,迁移到“动词1+着+动词2”结构中,就产生了“指着黑板讲着课”这样的偏误。

五、结语

本文从认知视角出发,通过手语体标记和汉语书面语体标记在功能、语义及语言形式上的比较,初步揭示了两者的共性和差异。汉语属于有声语言,手语属于视觉语言,两者之间的对比是较为困难的,语言类型学为解决这个困难提供了思路。在此基础上,本文尝试解释聋人学生汉语时体范畴习得过程偏误形成的原因,为聋人汉语教学提供借鉴。

今后研究中,应树立以大规模的、真实情境语料为研究材料的思想,通过完善手语语料库、建立聋人汉语中介语语料库以及搭建语料库之间的资源共享平台,让一线教师利用大规模语料资源为手语及聋人二语习得教学服务。其次,应加深认知语言学对手语研究的理论指导,将范畴化、概念化、侧显、识解、意象图式、隐喻转喻等理论运用到手语的时体与情态系统研究中去,追根溯源,加深对手语语言本质与规律性的认识。再次,加强手语与汉语的对比研究,作为视觉语言,手语在时体范畴、否定范畴、程度范畴的表达、语序、情态等方面都有与汉语相异之处;汉语“把”字句、“被”字句、“是”字句等特殊句式在手语中的表达也有规律性,加强两者对比研究,将更好地服务于聋人汉语教学。

[1]赵永峰.《时、体与认识情态的认知研究》述介[J].外语教学与研究,2013(1):148-149.

[2]何晓炜.汉语特殊型语言障碍儿童体标记“了”和“在”的产出研究[J].外语教学,2003(2):27-32.

[3]吴铃,李恒.中国手语中的时间空间隐喻[J].中国特殊教育,2012(12):25-29.

[4]孙雨圻,陈穗清,张积家.听觉通道缺失和使用手语对聋生时间空间隐喻的影响[J].中国特殊教育,2012(10):20-26.

[5]刘鸿宇.上海手语动词的“体”语法范畴研究[J].中国特殊教育,2015(5):33-38.

[6]邱云峰,姚登峰,李荣,等.中国手语语言学概论[M].北京:中国国际广播出版社,2018.

[7]王寅.认知语言学[M].上海:上海外语教育出版社,2007:43.

[8]李讷,石毓智.论汉语体标记诞生的机制[J].中国语文,1997(2):82-96.

[9]Croft William.Typology and Universals(2nd edition),Cambridge:Cambridge University Press,2003,语言类型学与语言共性[M].龚群虎,等译.上海:复旦大学出版社,2009:100.

[10]Langacker,R.Grammar and Conceptualization[M].Berlin New York:Mouton de Gruyter,1999:28.

[11]于秀金.跨语言时—体的编码类型与认知理据[J].北京第二外国语学院学报,2016(4):42.

[12]王松茂.汉语时体范畴论[J].齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版),1981(6):65-76.

[13]陈晨.留学生汉语体标记习得的实证研究[D].北京:中央民族大学,2010.