音调①与节奏关系论

——调式逻辑②控制力参照系下的旋律“统一体”本质分析

蒲亨建

引 言

音调与节奏,是旋律构成的两大要素(下称二要素)。前者乃旋律的音高结构,后者乃旋律的时值结构。在旋律一体化构成中,它们不可分离。

然而迄今为止,关于旋律的研究,始终处于二要素相互分离的状态;对二要素内在关系问题的研究,几乎是个空白。

在我看来,二要素之间的“隔膜”一直被忽视或未能打通,是旋律学研究长期以来裹足不前的一大思想与技术障碍。

只要我们承认二要素在旋律中是不可分离的统一体,那么便可以设想,其间必定存在着某种内在关联。本文即旨在证明:二要素具有合二为一的同步运行关系,并由此体现出旋律的统一体本质。

一、西方音乐二要素的显性对应特征

先看西方音乐③这里的西方音乐,仅限于大小调体系。需要说明的是:本文的中西音乐比较,之所以聚焦于西方大小调体系与中国民族民间音乐体系,乃因两者为各自的代表性音乐类型;而中国专业音乐由于受西方音乐的影响较大,并不适于与西方音乐比较;至于西方民间音乐,我们不仅知之甚少,且远不如西方专业音乐传播广泛、影响巨大。事实上,长期以来,我们的中西音乐比较,关注的正是前两类音体系范畴。的节奏运用情况(见谱1)。

谱1所示的六拍子(本质上是奇数“律动”的三拍子)乐曲,在节奏序列上具有以“三”为一个时值结构单位的周期反复或结构复合特征——亦即:它的节奏逻辑结构本身就具有奇数节拍特征。

谱1 埃米尔·瓦尔德退费尔《溜冰圆舞曲》片段④Emile Walateufel,Les Fauinrurs,Le Concert-2011.本文中其他西方音乐作品谱例均出自于蔡际洲、徐艺、徐烨编著:《音乐主题听辩教程》,长沙:湖南文艺出版社2010年版。

试看:第一小节是一个“附点”四分音符与一个四分音符加八分音符的复合结构,这种复合结构只能记为三拍子或“两个三拍子”复合的六拍子;第二小节则是整个第一小节时值的单音延续,也只能记为三拍子或六拍子;随后的节奏则几乎完全是前两小节节奏的重复。

前苏联音乐学家克列姆辽夫认为:“值得注意的是,一般都把节奏概念与节拍概念严格地区分开,节拍不是别的,而是某些节奏规律的逻辑整理和形成。例如3/4小节可以配以无穷多的节奏,但尽管如此,最多样的3/4小节也由于具有节拍形式固定下来的共同节奏基础而互相类似”⑤[苏]克列姆辽夫:《音乐美学问题概论》,吴启元、虞承中译,北京:人民音乐出版社1983年,第177页。。也就是说:所谓节拍,从根本上说其实就是具象节奏逻辑序列的抽象体现。

因此,所谓节拍轻重音律动,并非节拍规律的第一要素。如谱1,虽然它运用了三拍子的轻重音律动强化其节拍特征,但即便不施以轻重音律动,其三拍子特征仍然十分明显。

究其实质,便是由其节奏序列的奇数结构特征的本质所决定。

再看其音调运用情况。

请注意:该例的音调构成也十分富有“规律”——它与其节奏序列形成了“同步”对应状态——正是在这个观察视角上,我们开始发现:二要素之关系显示出在旋律一体化运行中不可分离的内在统一性:

第一小节的音调呈直线上行状;第二小节六拍长音后,第三、四小节是一、二小节的音型模进;第五小节与第六小节是下行音型的自由模进;随后是长音。整个乐段的音型结构非常简洁、流畅。这种以每三拍或六拍为一个完整音型的模进结构,正好与其节奏结构同步运行,其节奏与音调之间形成了如影随形的对应关系。

也就是说,该乐曲的音调结构本身就具有以奇数三为一个基本结构单位的三拍子特征!

若做个试验,我们会发现一个很有意思的现象:若与前四小节的上行自由模进音型相对应,第五、六小节写成“d2—c2—b1—a1—g1—f1”的连续下行或谱2(另一种音型的下行模进),同样可以形成这种同步关系(虽其艺术表现力与原作不可作同日语)。

若换以另外的方式:后四小节不采用与前四小节相对应的下行模进手法并前后形成大致的“拱形对称”结构,或换成偶数节拍记谱,是否会割裂、扭曲其音调与节奏的同步对应关系?

谱2 下行模进音型示例

谱3 柴科夫斯基《天鹅湖》主题音调

谱3所示的乐曲乃4/4拍。先看其节奏特征。其节奏结构本身就具有以偶数为一个单位的复合或周期反复特征:如第一小节的二分音符是一个偶数结构,连续四个八分音符也是一个偶数结构,两者之间形成了偶数结构的复合关系;第二小节的两个相同节奏型之间也形成了偶数结构的复合(也可称反复);三、四小节内部均为节奏结构的复合关系;五至八小节是一至四小节的旋律重复(即音调与节奏均完全相同);随后的节奏结构也具有以偶数为节奏结构单位的前后重复特征。除非割裂其节奏结构的逻辑关系(如割裂其附点节奏),均不可能以奇数节拍记谱。

再看其音调。其音调结构也具有明显地与其偶数节奏序列相对应的同步运行特征:局部范围看,其形成了以每两拍(偶数)为一个单位的固定音型:如第一小节与二分音符对应的单音;与四个八分音符对应的连续级进上行;如此等等。扩大范围看,前四小节和与之相连的后四小节的音调结构也完全一致;第九小节的四拍是一个级进过渡音型;第十、十一、十二小节是模进音型;随后仍然是这种模进音型的重复……。这些富有规律的音调结构,与其偶数节奏结构相互对应、同步运行。

谱4 维瓦尔第《四季》(Op.8)第一部《春》第三乐章主题

谱4中的第一小节前三拍以一个对称的拱形音调线对应三拍子节奏(六拍子是三拍子的复合),后三拍乃直线上行音调;第二小节前三拍为长音,后三拍为直线下行音调;三、四小节为一、二小节旋律的重复;第五小节前三拍音调为直线上行,后三拍音调为直线下行;第六小节为两个三拍子长音。其音调结构均与节奏结构构成了“吻合”的对应关系。

谱5 巴赫《F大调第二勃兰登堡协奏曲》(BWV.1047)第一乐章主题

如谱5所示,第一小节八分音符弱起后,第二小节前两拍为两个相同音调型的重复,后两拍亦为两个相同音调型的重复;第三小节是第二小节的旋律反复;第四小节的四拍除第四拍的音调呈小幅跳跃回转状外,其它三拍音调均为简洁的流畅线条;第五小节前两拍为第四小节前两拍的旋律重复,后两拍为直线下行音调;第六小节前两拍是两个模进音型;级进过渡到第三拍的跳进音程后转入直线下行音调。其音调与节奏既富于变化又合乎逻辑,相互间同样具有同步运行的紧密联系。

谱6 巴赫《G大调第四勃兰登堡协奏曲》(BWV.1049)第一乐章主题

谱6中流畅的音调线条与富于逻辑的节奏组合对应密贴。无需赘言。

谱7 巴赫《bB大调第六勃兰登堡协奏曲》(BWV.1051)第一乐章主题

谱7中的第一小节前两拍音型与后两拍音型为自由模进关系,音调与节奏关系均富于逻辑,相互应和;第二小节的四拍是四组自由模进音型,简洁而统一;第三小节的第一拍与第四拍为相似音型的对应关系,中间两拍则为流畅的下行音型;四组音调均以上行级进音程自然地连接起来。

谱8 莫扎特《g小调四十交响曲》(K.V.550)第一乐章第一主题

谱8与谱6可谓异曲同工,其音调与节奏相当简洁,两者之对应关系可谓严丝合缝。

在西方音乐中,二要素的这种同步关系十分明显。⑥在节奏与音调相贴合的合力作用下,西方音乐的节拍特征十分突出;而所谓轻重音“律动”,只不过是一种强化节拍特征的“外加力”,对节奏与音调逻辑序列结构已决定了的节拍特征来说,它并非我们通常所认为的那样:是节拍显现的第一要素。

由此我们可以发现一个规律:西方音乐的音调结构,尽管“变化多端”,⑦与《溜冰圆舞曲》相似,《天鹅湖》主题音调的连续上行级进,也可以是连续下行级进,如此等等。这种与节奏序列同步运行的音调构成方式可以有其它不同选择,并非定于一律,从而表现出音乐创作的“自由性”,但这种“自由选择”的方式却不可能不在一定程度上受到某种逻辑规律的控制(详后),并非可任意为之。这种“合规律性”的变化在上列后面几个例子的分析中也可以见出。认识到这一点至关重要。但往往都呈现出一些合乎逻辑的特征。我们开始注意到:这些“音调逻辑”,往往与其“节奏逻辑”同步运行。这种“同步”关系提示我们:二要素之间很可能存在着某种内在关联,对这种关联加以分析,将有可能揭示旋律的统一体本质。

随之而来的一个更为深层的问题是:上述音调与节奏的“一体化”运行状态,是什么原因使然?

在我看来,若欲研究二要素之间的内在联系,首先需要寻找一种“参照系”。在物理学研究中,“参照系”的设定是一个重要的观察基础。如我坐在一列静止的列车上,旁边一列列车开动时,我不能确定到底是我坐的列车在运动还是那列列车在运动。而只有我站在站台上,才能观察出究竟是哪列列车在运动。

同理,仅仅从音调的角度来观察节奏,抑或仅仅从节奏的角度来观察音调,这种同一层面相互对应的观察方法并不能揭示隐藏其后的内在成因。况且,音调与节奏还有着各自不同的“时空”表现特点:一个是“空间”(音高)的起伏状态,一个是“时间”(时值)的延续方式。因此,我们需要找到某种建立在两者“之上”的某种统一的观察坐标,才有可能揭示两者之关系的内在成因。

我们知道,在西方音乐那里,音调的运动,是受调式功能逻辑的“内在机理”支配的——虽然它们的外在表现形式可以呈现出多样性。

就西方音乐而言,首先可以考虑,其强化的调式功能逻辑既然对其音调运行提出了相应的“逻辑性”要求,那么,在二要素不可分离的旋律一体化运行过程中,是否同样要求某种富于逻辑的节奏运行与之协调一致?甚至从根本上说,调式功能的内在规律与逻辑预期,是否必然要求二要素的一体化运动与之保持一致?反之亦然:调式功能的内在规律性与逻辑预期性,是否本就需要二要素的相应运行来予以体现?答案应该是肯定的。

一般认为,所谓调式逻辑,只是对音调逻辑的基本制约,并不涉及节奏因素。但在二要素合二为一的旋律统一体中,我们很难接受这种二要素相互分离的认识观。在我看来,在合乎调式逻辑的音调运动过程中,同样会要求节奏运动的某种“合逻辑性”——这种“合逻辑性”的节奏运动可理解为一种连锁的传动因素,它能够形成一种与音调运行“同步”的推力,从而与音调运动共同达致预期的目标与归宿。从这个视角来看,音调运动与节奏运动,便很可能甚至必然会形成某种一体化效应。亦即,从本质上看,节奏运动,与音调运动一样,在一定程度上都受制于更高层面的调式功能逻辑的支配。

我们可以看到,在西方音乐中,与极富传动性的、大量运用的音型模进等音调结构形态相应,其节奏运用也往往具有连贯、通畅的传动式组合特征。我们可以从其丰富复杂的具体节奏形态中抽绎出这种共同规律——正如可以从其千变万化的具体音调形态中抽绎出其调式逻辑一样,是一个道理。

西方音乐强化的调式逻辑控制下的音调与节奏之明显的同步运行特征。我称之为二要素的“显性”对应特征。

二、中国音乐二要素的隐性对应特征

以最具中国音乐特色的民族民间音乐为例。

先看中国音乐的节奏运用情况。

中国音乐的节奏运用,在序组型节奏类型中也有着与西方音乐类似的情况。

我在《序组分组解组——我国民族音乐的三种节奏模式》⑧蒲亨建:《序组分组解组——我国民族音乐的三种节奏模式》,《交响》1991年第4期,第29-32页。中的序组型节奏模式中谈到,中国音乐的节拍特征往往是通过节奏运用中有序的连锁性传递关系予以体现(而非借助轻重音律动)。这种连锁性传递主要有周期反复式、结构复合式及其两者的综合运用三种样式,如谱9所示。

谱9 山东高密民歌《绣花灯》⑨本文中国音乐作品谱例出自于江明惇:《汉族民歌概论》,上海:上海音乐出版社1982年版,以及中国艺术研究院编:《民族音乐概论》,北京:人民音乐出版社1964年版。

谱9的节奏组合关系上,每隔一拍便有一个相同节奏型出现,形成以偶数2(拍)为一个结构单元的周期反复,故具有明显的2拍子节拍感。这里勿需周期性的强弱律动予以强调,仍不失其2拍子特征,甚至即便以3拍子的轻重音关系击拍,亦很难改变其节拍属性。

谱10 浙江建德民歌《顺采茶、倒采茶》

谱10在节奏组合关系上,每隔两拍便有一个相同的节奏型出现,形成以奇数3(拍)为一个结构单元的周期反复,具有明显的3拍子节拍特征。尽管与例(1)在节奏结构的跨度上不同,但基本的“周期反复”方法却是一致的,两例可谓异曲同工。故即使没有轻重音律动,其三拍子节拍仍确定无疑。

谱11 陕北民歌《红绣鞋》

谱11的这首民歌虽然没有形成节奏型的周期反复,但前后节奏结构之间却形成了以二拍(偶数)为一个节奏结构单位的等跨度的复合关系:如第一小节的切分节奏为两拍;第二小节的附点节奏为两拍;第三小节的连续四个八分音符为两拍;第四小节为一个二分音符的两拍;6、7小节的节奏组合虽然跨度较大(4拍),但从本质上看,4仍然是基本偶数2的复合。即均以两拍一个节奏结构单元作复合式运行。故该曲只能记为2/4拍的二拍子,其节拍性质同样不受轻重音律动的左右。与前述西方音乐的例释一样:若记为三拍子的话,必然会割裂这种逻辑结构关系。

从上述节奏规律着眼,我们可以发现《北风吹》这首民歌按3/4拍记谱是有问题的。

谱12 《北风吹》片段

如谱12所示,第一小节第一拍与第二拍均为四分音符;第三拍与第二小节的第一拍均为八分音符,因此,前两个四分音符与后四个八分音符应为相互对应的结构复合——简单地说,即两个四分音符=四个八分音符。这种以偶数为一个节奏结构单位的时值对应关系是非常贴合的;再往下看:第二小节的后两拍是一个二分音符,仍是一个偶数;第三、第四小节和第一、第二小节的节奏结构完全一致,如此等等。因此,该曲记为2/4拍方为合理。而按现谱记为3/4拍,则割裂了这种偶数节奏结构的自然对应关系。

需要注意的是:该曲的音调结构也同样具有与偶数节奏特征相应的构成状态。如等距离出现的四个八分音符一组的音调结构按顺序是:下行纯四度与下行大二度的组合;下行大二度与下行纯四度的组合;下行大二度与下行纯四度的组合;最后一个组合是休止一个八分音符后的三个八分音符,若将该休止符作为隐而未现的Mi或Sol看待,即构成连续下行级进或下行纯四度与下行大二度的组合。这四组音调可以看成是连续模进关系:中间两组是严格模进;最后一组因“省略”了一个八分音符,可以假想为第一组的自由模进。但无论怎样看,它们都形成了以偶数结构为一组的形态,从而与其偶数节奏结构形成同步运行关系。

在序组型节奏中,纯粹以周期反复式或结构复合式构成的乐曲不是很多,更多的是两种形式的综合运用,以获得更多的节奏变化。如谱13所示。

谱13 江苏民歌《月儿弯弯照九州》

这首民歌的四拍子节拍特征在主要的结构位置上(如箭头所示的第一、二小节)乃以节奏的周期反复与节奏的结构复合两者的综合运用体现出来。如第一小节的第二拍与第四拍均为四分音符,形成了以两拍为一个周期的节奏反复(4/4拍与2/4拍性质一致);第二小节的前两拍与后两拍的二分音符则形成了两拍一个结构单位的复合;如此等等。可以看出,该曲的主要节奏结构(如第一、二小节节奏的节拍定位作用至关重要)具有以偶数二拍为一个单位的周期反复或结构复合特征。

在综合式节奏构成中,周期反复式与结构复合式虽然各在节奏组织关系上各具特点,但它们在节奏结构单元的跨度上是一致的,因而使得节奏组织具有既丰富多样又不失均街统一的连续传动性。

但这首歌曲出现了一些微妙的变化:其某些地方出现了节奏关系的非连锁性传递状况。

如:第三小节的附点节奏与第四小节的附点节奏之间的间隔为两拍(奇数);⑩所谓间隔两拍,实为在第三拍才重复出现。故实为奇数重复。同理,下面所说的间隔一拍,实为偶数重复。这两小节的连续十六分音符节奏之间的间隔也是两拍(奇数);第七小节的附点节奏、第八小节的两个附点节奏的间隔分别为两拍(奇数)和一拍(偶数);后四小节的一些节奏型也出现了非统一性的间隔状况:四个连续十六分音符节奏的间隔是一拍、六拍、两拍;三个后马蹄形节奏(前十六音符后八分音符节奏)的间隔是0拍与远距离的八拍。即出现了较为复杂的情况——因而除了第一、二小节规律性节奏的节拍定位外,后四小节中四个偶数循环的四分音符与四分休止符的强调,对加强该曲的偶数节拍特征至关重要。

亦即,我们发现该曲的节奏运动出现了一些“逸出”逻辑序列轨道的迹象。

谱14 上海奉贤民歌《长工苦》

谱14的例子更为明显。这首民歌的节奏出现了“多样性”的组合,难以按某种节奏序列一以贯之。若仔细观察的话,在按4/8拍记谱的前三小节中,将前面六个八分音符记为6/8拍,将其后三拍同样记为6/8拍,即将其偶数节拍换为奇数节拍,亦无不可,如此等等。由于其节奏组合变换不定(即按其多个节拍的显示那样),没有形成连锁性的节奏逻辑链条,因此,其节拍特征就会出现模糊不定的状态。故而出现提示中的“速度稍自由”这样的时值松动也就是必然的结果了。

由上述可以看出,虽然中国音乐的节拍特征与西方音乐一样,主要都是通过“序组型”节奏模式予以体现,但由于中国音乐的节拍形式很少借助轻重音律动加以强调,且不时地穿插一些非逻辑性的节奏因素于其间,因而中国音乐的节拍特征不如西方音乐的节拍特征来得那么稳固、鲜明。

由于中国音乐中显示节拍特征的序组型节奏在内部关系上已逐渐或多或少地出现松动现象,便很可能自然地过渡到“分组型”⑪蒲亨建:《序组分组解组——我国民族音乐的三种节奏模式》,第29-32页。节奏。

所谓“分组型”节奏,指主要仅保留了各单位拍节奏型内部时值关系相对稳定,而各节奏型之间的关系则出现松动,未形成有序的逻辑传动关系。这样一来,便会自然发生节奏型之间时值处理的弹性伸缩现象,籍以调节、维系各节奏型之间的有机联系,避免机械、生硬的节奏拼接。因此,各音的变化能量也得以一定程度的释放(如大量润腔的产生),如谱15。

谱15 京剧《捉放宿店》中陈宫的二黄唱腔中“一轮明月照窗下”一句的拖腔

按序组型节奏模式的要求看,该拖腔中几乎完全没有以偶数或奇数为一个周期反复或结构复合的情况。虽然在第一行旋律中出现了相同节奏型,但并未形成周期性反复;第一个附点节奏与第二个附点节奏的间隔为两拍,第二个附点节奏与第三个附点节奏的间隔为三拍,三个相同节奏型之间并非呈等距离关系;五个以两个八分音符为一拍的节奏型之间的距离亦无规律:前两个节奏型是连续出现,第三个节奏型是隔了六拍才出现,第四、第五个节奏型是隔了四拍后连续出现;3个以4个十六分音符为一拍的节奏型中,有两个是连续出现,一个是隔一拍出现;重复跨度的不等,形成了彼此间跨幅的交错干扰。如此等等。

显然,这些相同节奏型的重复并无规律性,而是一种自由无序的排列关系。这样一来,实际上该旋律诸节奏型大多相互独立,互无既定关联,犹如分成了若干组(即所谓“分组”),分庭对峙。

由于缺乏节奏序列逻辑关系的控制,因此,在唱这段唱腔时,节奏时值完全可以甚至需要作一定程度的快慢变化处理,即会很自然地出现时值长短的弹性伸缩。正是依赖这种弹性伸缩,方可使得各节奏型之间的过渡自然而不生硬;这种时值的弹性伸缩,则很可能与其音高的弹性浮动发生联系(详后)。可以设想:若完全卡住谱面规定的时值“一板一眼”地演唱,是否反会显得多了些平板呆滞,少了些浓郁韵味?

由此我们开始发现一个现象:在中国音乐中,即使是在“序组型”节奏中,也会或多或少出现一些“逸出”逻辑链的现象。这种现象呈由少及多,逐渐伸展开去的趋势。此即我所归纳的由“序组”到“分组”再到“解组”——后者即愈加自由的“散板”。三者之间是一种逐渐过渡的递进关系。或者也可以将“序组型节奏”与“解组型节奏”视为以“分组型节奏”为中介的两极分化,由此形成中国节拍节奏有机的系统特征。

再看中国音乐的音调现象。

仍以江苏民歌《月儿弯弯照九州》为例(见谱13)。如前所述,该曲的节奏运动出现了一些“逸出”逻辑序列轨道的迹象。那么它的音调运行是否也有类似的表现?

我们发现,它的音调也出现了带有一些“模糊性”的变化现象:

1.出现频率最高的(七次)4个十六分音符为一拍的音高组合(第一个为带附点的节奏型,可视为与其它以4个十六分音符为一拍的节奏型大致相似,这种微妙的变化在中国音乐中十分常见,具体处理并不十分严格。亦即,其它的连续十六分音符若随机处理成带附点节奏型,也影响不大):第一个是上行小三度、下行小三度、大二度的组合(misolmire);第二个是上行大三度与下行两个大二度的组合(domiredo);第三个是下行大二度、同度、下行小三度的组合(re do do la);第四个是上行大二度、下行大三度、上行大二度的组合(re mi do re);第五个是下行小三度、两个大二度的组合(solmiredo);第六个是上行大二度、下行两个大二度的组合(remiredo);第七个是上行两个大二度与小三度的组合(doremisol)。除第一个组合与第二个组合呈自由模进关系外,其它均出现了音高走向的变化处理。这些各具特点的音调组合在非连续性错位位置的出现,也似乎开始偏离某种顺势而然的逻辑传动轨道。

2.“前后马蹄形”节奏的音高组合:四个“前马蹄形”节奏有两个是下行小三度与大二度的组合(solmire),两个是下行小三度与上行小三度的组合(dolado);三个“后马蹄形”节奏有两个是下行大二度与小三度的组合(re do la),一个是下行小三度与上行纯五度的组合(do la mi)。也就是说,在相同节奏型的音调关系上,也更多地出现了相异的变化处理。

再看上海奉贤民歌《长工苦》的音调构成,见谱16。

谱16 上海奉贤民歌《长工苦》

首先请注意:这首歌曲虽然在sol上结束(虽然最后四小节的旋律基本一致,且反复强调了这个sol),但我们能确认它的主音是sol吗?难道结束在do不行?显然,其调式逻辑有模糊化的倾向(详后)。

再看它的音调的走向:该曲大致可分为五个乐句。第一句落sol;第二句落re;第三句落do;第四句落re后接倒数第五小节的带下滑音的sol;最后落sol结束。给我们的感觉是:在这个过程中,它的各个乐句的落音“随遇而安”。虽然最后选择了sol结束,但这个sol只是旋律运行的一个最后的“落脚点”而已,由此可见,这个“调头”,并不像大小调主音那样具有强大的引力作用。

再细致观察,可以看出:它的音调材料并不复杂,甚至可以说非常简单。按理可以很简捷、自然地形成通透、连贯的逻辑线索——正如前面所引的《溜冰圆舞曲》或《天鹅湖》主题音调那样。但是,它没有这样做。这首短小的民歌,不仅它的节奏结构在不断变动(如多种拍号所示及前面的分析),其音调结构也在不断变动:四个小节的四个八分音符的音高构成都不一样:第一小节的四个八分音符是两个上行小三度的重复(misolmisol);第六小节的四个八分音符是同度与下行大二度、小三度(la la sol mi);第八小节的四个八分音符是同度与下行小三度、上行小三度(solsolmisol);第十小节的四个八分音符是同度与下行小三度、大二度(solsolmi re)。除结束句外,其它部分音调也大都表现出“不确定”的随机状态。而富于逻辑、更为轻便、流畅的音调模进等贯通行进方式似乎被有意“回避”了。

在西方大小调体系音乐中,音调大多呈流线型状态。或音阶梯度式起伏;或分解和弦式升降;或严格、自由模进式传递;或功能性支撑;如此等等。可以认为,这种富于“贯通性”、联锁性的音调运行,更容易与调式功能的内在逻辑相贴合。

而中国音乐则往往呈多个临时小中心的环绕式运行(特别以南方音乐为典型),仿佛进入迷宫。这种不断出现的环绕临时小中心运行的现象,可谓中国音乐的一大特色,亦乃其特有的浓郁“韵味”赖以生发的一大原因。

为什么会出现这种现象?

从深层原因上看,与大小调体系相左,中国音乐运行的上述“逻辑模糊”状态,正是其调式中心弱化的必然结果。而调式主音中心的模糊、弱化,则必导致音调运行方向性一定程度的“模糊”或“迟疑”。就像一个视力不佳的人摸索着前行一样,必须借助某个拐杖。这个拐杖,就是中国音乐中不断出现的一个个旋律“小中心”,籍以维系旋律运行过程中各个局部范围的有机联系与相对稳定性。我们知道,一个个环绕小中心运动的过渡交接,在中国音乐中是一个十分常见的旋律运行状态。这种“连环式”运行方式,当然最终也会寻找到某个中心(调头)“结束”,但也不可避免地产生了上调头选择的随机性。

中国音乐的环绕式运行,大多数情况是围绕某个小中心的小音程上下波动,而非若西方音乐多采用的分解和弦式连锁运行;而这种环绕式运行,可以呈现出多种方式:在这个或那个临时小中心的上方、下方或上下方波动。作为临时的小中心,它们的约束力较弱,因而无论围绕其作小二度、大二度、小三度、大三度甚至更大音程的随机波动均可显示它的存在;这种上下音程的一定程度的随机选择,都能维系其与小中心之间的有机联系(当然,出于连接与多种表现的需要,其它级进或跳进音程也不时穿插其中)。

我们可以通过上述音调运动的“空间”现象,继而观察它与节奏运动的“时间”现象的关系问题。

这种不断寻找、环绕小中心的音调运行,具有一定的随机性;与之相应,其节奏时值关系也相应地出现了随机组合的现象。因此,在很多情况下很难与序进的、富于规律性的节奏关系“合拍”,也就必然导致了其轻重音关系的随机性与时值关系的伸缩性。

如上所述,可以看出:与西方音乐一样,中国音乐之音调的“空间”运行特征,同样是与其节奏时值的“时间”组织特征相联系的,只是两者的联系方式有所不同——在中国音乐中,不大容易明显地看出音调与节奏之间的精准对应关系,而是一种大致、“模糊”的吻合状态——比如我们尚不能精确地描述其时值弹性伸缩的幅度(往往可以有一定程度的自由处理),也不能严格规定其环绕运行音调的具体音程选择。因此可以说,中国音乐的音调与节奏之关系,是一种“隐性”的对应关系。而这种隐性关系,在我看来,正是由于其调式逻辑控制力的弱化的“模糊”控制所形成的必然结果。

调式功能弱化所隐现的是另一种相对模糊的联系“机制”;它透露出的是另一番曲径通幽的微妙景观。

图 中西音乐二要素关系

三、初步结论

关于中西音乐二要素之关系,试以图表示。

如图所示,左方的实线横轴、纵轴表示节奏特征与音调特征的鲜明性与规律性;实线斜线表示节奏与音调的显性对应关系;右方的虚线横轴与虚线纵轴表示节奏特征与音调特征的相对模糊性;虚线斜线表示节奏与音调的隐性对应关系。

不同斜线箭头指向表示旋律走向可能的不同选择,这固然表现出旋律创作的多种可能性。但这种不同选择,仍然是节奏(时值轴)与音调(音高轴)二要素的一体化呈现;这种一体化呈现,是对二要素“趋同性”合成的内在要求,它们在旋律的一体化构成中自然、本能地统一起来。旋律的一体化的特征,决定了二要素之间必然有着难以分离的有机联系。合二为一之特性,本能地要求它们沿着同一条逻辑轨道运行。

因此,所谓多种可能性,仍然有着某种类似的表现特征。故一般来说,它们不大可能选择与这种类似特征相悖的其他表现形式。正如本文第一节所尝试的“试验”那样。

就目前我对中西音乐二要素之关系所达到的认识程度来说,可以认为:在调式功能逻辑的“强”控制力作用下,西方音乐的二要素之间呈现出较为显性、直接的联系;而在中国音乐中,由于调式功能逻辑控制力的弱化,其二要素之间则呈现出相应的隐性联系特征。这种隐性联系特征,可以大致描述为:节奏序列关系一定程度的松动或弹性伸缩与音调逻辑关系一定程度的随机性表现的大致吻合状态。这种大致吻合状态,无论在音调或节奏本身抑或两者的相互联系机制上,都呈现出些许程度上并非完全能精准定位的弹性特征。对这种隐性的吻合状态能不能作出更“进一步”的具象描述,使之“显性”、精确地呈现?是一种可能。但我们也可以很自然地联想到另一种可能性:由于我们设立的是以调式功能逻辑的强弱控制力为基本参照系,那么,这种弱化的调式逻辑控制力,是否正与中国音乐的二要素之间的隐性的联系相对应?若追根寻源,从更潜在的层面看,这种隐性的联系,是否与中国音乐更为深层的背景中心——“音主”的“远距离”遥控作用相关?⑫蒲亨建:《“音腔”揭秘——由<音腔论>到<描写音乐形态学引论>缘起》,《中国音乐学》2018年第1期,第125-134页。从这个意义上说,我们所揭示的中国音乐二要素之间似乎并非十分清晰、精准的联系机制,大概也是一种必然的认识结果吧。⑬1965年,美国数学家L.Zadeh提出了Fuzzy logic(模糊逻辑)概念。模糊逻辑善于表达界限不清晰的定性知识与经验。在方法论上为人类从精确性到模糊性、从确定性到不确定性的研究提供了正确的方法。参见百度百科“模糊逻辑”辞条。

根据上述分析结果,我将旋律概念定义如下:

旋律是音高结构在与之相应的时间⑭时间是事件过程长短和发生顺序的度量(参见百度百科“时间”辞条)。在该旋律定义中,我以包含“长短、顺序、度量”的“时间”这一相对抽象概念取代“节奏”或“时值”概念。若换作后者,该定义即表述为:旋律是音高结构在(与之相应的)节奏组织过程中的呈现。亦即:如果没有这种三音一组的音高组合,无节奏变化的等时值音符连接根本不能显示节拍特征。中的呈现。

解释:该定义是一个加“与之相应的”的定语的偏正结构。若删去这个定语,乃旋律的基本定义:旋律是音高结构在时间中的呈现。该基本定义主要表示旋律二要素的一体化本质;加上“与之相应”定语,则旨在强调二要素的对应关系特征。

下面看一个由音调决定节拍的特例:

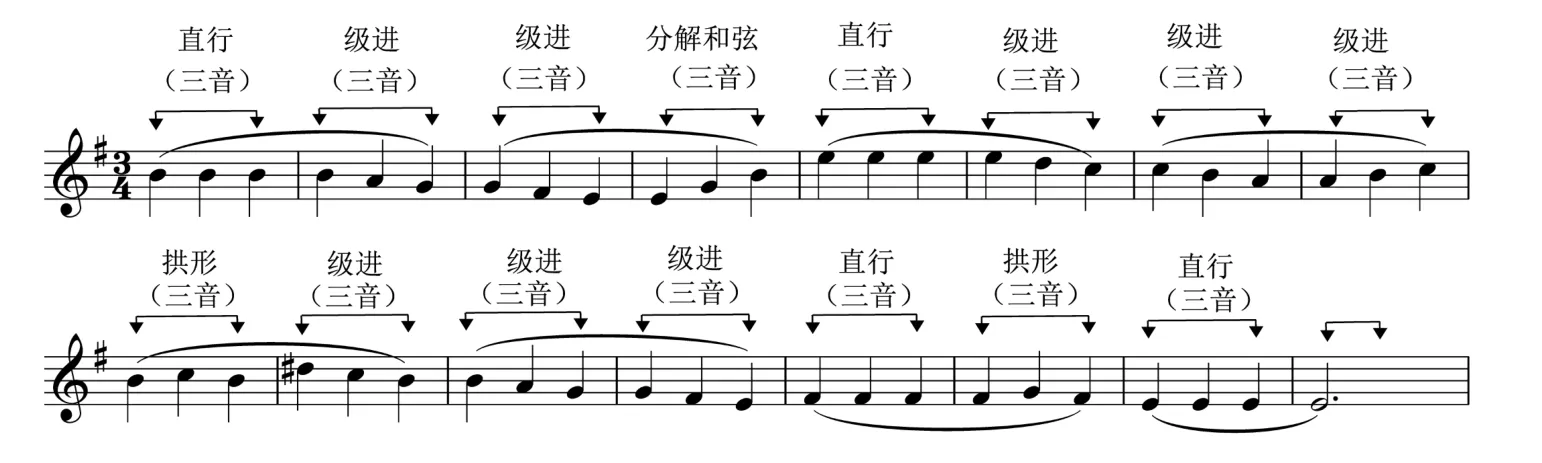

谱17 西班牙那西索·叶佩斯吉他曲《爱的罗曼史》

这首乐曲的节奏型除最后一个三拍的长音外,其它均为无节奏变化的等时值音符连接(全部是四分音符)。这样一来,其三拍子的节拍性质就完全依靠三音一组的音高组合得以显示(箭头所示)。⑮⑮参见注。

综上所述,关于节拍特征的显示,可以归纳为以下三种基本类型:

1.没有音调变化,仅靠节奏结构来显示节拍。如纯粹的打击乐。此乃音调服从于节奏的二要素“合二为一”类型;

2.没有节奏变化,仅靠音调结构来显示节拍。如上例《爱的罗曼史》。此乃节奏服从于音调的二要素“合二为一”类型;

3.音调结构与节奏结构同步运行来显示节拍。如以上除《爱的罗曼史》之外分析的各例。此乃音调结构与节奏结构相互对应的二要素“合二为一”类型。

在实际音乐创作中,单纯符合其中一种类型的情况极少(特别是第一类没有音调变化的、仅依靠节奏变化的打击乐,实不能称为严格意义上的旋律。由此可见音调在旋律构成中的基础性意义),而更多地是三种类型的综合运用。一般来说,在这种综合运用中,第三种类型所占比重最大。

综上所述,可证明音调与节奏的同步对应关系是不能割裂的——上列三种类型均显示出这种同步关系:第三种类型是音调结构与节奏结构的同步对应;第一、第二种类型是音调服从于节奏或节奏服从于音调的同步对应——亦即:在第一、第二种类型中,音调或节奏中某一方取得了绝对的主导地位,另一方则“无条件”服从之。从这个意义上说,其一体化效应更加“单一”、“纯粹”。我们的记谱,应真实、准确地呈现二要素的这种内在统一关系。旋律,正是在二要素的这种同步运行关系中,显示出其乃“音高结构在与之相应的时间中的呈现”或“音高结构在(与之相应的)节奏组织过程中的呈现”这一合二为一的一体化本质。⑯⑯参见注⑭

——《幽默曲》赏析