约翰·肯尼思·塔文纳神圣简约主义音乐的神性表达与现代意识

许 琛

以美国批评家特里·蒂乔特(TerryTeachout,1956—)于1995年在为《评论》杂志撰写的一篇文章中首次将英国的约翰·肯尼思·塔文纳爵士、爱沙尼亚的阿沃·帕特(P rt Arvo,1935—)以及波兰的亨利克·米科拉伊·戈雷茨基(Henryk Mikoóaj Górecki,1933—2010)这三位当代作曲家的代表作中所共同体现出的简单、亲和并具有浓厚宗教象征的新音乐风格归就为Holy Minimalism(“神圣简约主义”)为发端,①Teachout,Terry.“Holy M ini malis m ”,Commentary(American Jew ish Comm ittee)99(April 1995) ,pp.50-53.学界开始关注这些作曲家们并相继将风格趋近的前苏联的索菲亚·古拜多丽娜(Sofia Asgatovna Gubaidulina,1931—)、格鲁吉亚的基亚·坎切利(GiyaKancheli,1935—)等这些来自东欧或具有东欧背景(塔文纳是信奉东正教的英国作曲家),均为东正教或天主教信徒且在相同时代相似政治环境之下成长起来的作曲家们纳入进来,站在宗教或信仰的角度上来理解音乐所表现出来的“简约性”,并且认为神圣简约主义作曲家是把简约派的作曲手法与宗教和神秘主义结合起来进行创作的。其中,出生于英国的约翰·肯尼思·塔文纳爵士,不仅因其经典作品传播之广泛,更因其作为神圣简约主义音乐流派中唯一非东欧背景的作曲家而备受世人关注。

一、理性神论·理式之乐——塔文纳神圣简约主义音乐的神学立场与神性表达

古希腊哲人柏拉图认为:自然界中有形的物质是流动的,但是构成这些有形物质的“形式”或“理念”却是永恒不变的,它就是神。尔后,亚里士多德又进一步阐明其师的“理性神论”并由此发展为“理性哲学”。他认为,构成个体事物原因的“形式因”是第一实体,形式因同时也是目的因和动力因,逻辑清晰、含义明确,其本身具有自明性。由此,神学与哲学互通,信仰与理性共融。

在创作中实现对古希腊“理性神论”的继承与践行,体现了塔文纳神圣简约主义音乐创作的神学立场。在此基础上,他的神圣简约主义音乐发展出一种既合乎理式又充满血肉灵性的神性叙事表达,是乐化了的理性神学。塔文纳从音高的线性流动、掩藏于音乐表象之下的抽象形式结构、数字体系与数字隐喻等方面入手,为其信仰对象的存在进行了多角度的理性论证。

(一)神性的理性塑造

1.对柏拉图音乐理念的践行

在根据英国浪漫主义诗人、虔诚的基督教徒威廉姆·布莱克WilliamBlake(1757—1827)最为经典的童谣诗篇《羔羊》(The Lamb)而作的同名音乐中(以1982年创作的合唱版《羔羊》为例),塔文纳遵循了古希腊音乐的传统,以单声部音乐开篇,音乐与诗歌紧密结合,践行了古希腊哲学家柏拉图在《理想国》中曾提出的“音乐的旋律和节奏应该追随歌词,而不是相反。也就是说,在音乐、节奏和歌词的关系中,歌词应是第一位的”这一音乐伦理观。②于润洋主编:《西方音乐通史》,上海:上海音乐出版社2001年版,第97页。塔文纳进一步认为,《羔羊》不仅要将旋律和节奏服从于歌词,情感演绎更应视歌词内容为指南。以该作品第一小节为例(见谱1),若不计#F音级,旋律音高便能呈现出一道精确的拱形结构“G-B-AG”。然而,在遵从“歌词是音乐的主人”这一创作观念的影响下,作曲家意识到自己的创作不能一味地追求脱离音乐内容的形式美感,而应将形式与内容相互关联,关注对歌词的有效表现。事实上,在A-G之间加入#F后,不仅完成了四音集合模式,更重要的是构建起了与歌词相符的疑问音调。进而,当歌唱进入“Gavethee such a tender voice”(给你这样温柔的声音)乐句时,为了表现诗词中的象征意义,即借小羔羊温柔的声音隐喻温和顺服的耶稣形象,塔文纳通过三组四音音列于纵向上聚合成三和弦,并在作品中首次呈现这种丰满协和的和弦音响来赞颂耶稣。

谱1《羔羊》第一小节(合唱版本女高音声部)

2.数本质论与数字隐喻

柏拉图追随着标榜“万物皆数”的毕达哥拉斯学派的脚步,认为音乐同数字是分不开的,音响节奏、乃至结构系统的本质,即是数的有序排列,它与宇宙的和谐相一致。在塔文纳的神圣简约主义音乐作品中,基于数字“3”的数形结构或隐或显地控制着作品的音高关系、节奏时值、声部编制等方面,隐喻着“三位一体”神学说。

三度音程一方面在宏观上横向控制着《圣母的面纱》(TheProtectingveil)③为大提琴与弦乐队而作。The Protecting veil又常被译为《保护面纱》《护面纱》等。诗节中每一乐句(大提琴独奏部分)起始音的高度及它们相互之关系;另一方面则于纵向上控制着大提琴与和声层之间,和声层内部声部之间的对位关系。第一乐章中绵密舒展的引子过后,“圣光普照”(Radiant)之下流淌着的大提琴颂诗声部起始于C音并依循三度音程关系构建乐节,并控制乐节之间的首尾音高关系。④限于文章篇幅,该部分谱例从略,可参见The Protecting Veil,CH59030,Chester Music Ltd,England。加上弦乐队,该诗节共计12个声部(3的倍数,是数字3与数字4的乘积)。其中,除演奏持续音声部的低音大提琴之外,其余乐器在各自内部作同度卡农式模仿的基础上,同样是以三度音程为间隔进行着纵向音点对位。进而,作曲家频繁变换拍号以及跨小节的乐节设计,笔者揣摩其用意有三:(1)将大提琴假想为有节律的颂词歌唱;(2)复调化旋律设计;(3)不固定强拍(重音),使节奏始终处于流动状态。虽拍号未被固定,但若将该诗节的拍数相加共计42个二分音符,恰好又被数字3整除。

再以根据俄罗斯东正教修女Mother Thekla提供的创作原型所谱写的《雅典娜颂歌》(Song for Athene)为例,谱2所示为该颂歌的首句悼词,三度音程是模仿式二声部之间纵向上唯一的对位方式。不仅如此,横向各声部小节首音与首音之间、末音与末音之间均被作曲家设计为三度音程。节奏方面,虽拍号随歌词韵律时时变动,但三拍子仍作为一种核心结构力牢牢掌控节奏时值的运动方式,具体体现在两个方面:(1)共计四小节的该片段在首尾三拍子范围之内,经历了以三为模的等差数列拍数递增(作曲家在原谱中隐去节拍号,笔者予以还原是为观察方便起见);(2)全乐句基于3/4拍子建立起共计21个四分音符时值(数字3的倍数)。

谱2《雅典娜颂歌》三度音程纵向对位关系;各小节首音-首音、末音-末音之三度音程横向续进关系

数字“4”在毕达哥拉斯学派曾被视为三个侧面的四面体,是宗教力量稳固的象征。如前文所述,塔文纳在他的简约主义音乐中赋予圆心式单音以神性并予之虔诚与坚守,同时对这一单音所辐射出的寥寥数音之间的关系保持着极高的敏感度。神圣简约主义音乐家们始终认为:“这种连接两到三个音符的艺术,背后隐藏着宇宙的奥秘。”⑤“Arvo P rt-Biography”,Universal Edition,http://www.universaledition.com/Arvo-Paert/composers-and-works/composer/534/biography.基督教会将“三位一体”思想视为“奥秘的启示”(“神圣的启示”)⑥《中国大百科全书》,北京:中国大百科全书出版社2009年版,第11卷第432页、第19卷第107页。。实际上,所谓“启示”就是对立统一规律。在塔文纳的音乐中,这种规律体现为将多数四音音列建立在单一的集合形式之上,在看似简单叠加相同集合的外表之下,单纯的几个音符所构成的简约音响世界,其内部实则包罗万象,即穷尽了构建起全部音乐的和声音程的所有可能性。⑦在任何一个基于集合4-11之上的四音音列中,首尾音级为纯四(或纯五度),相邻音级为小二或大二度(大七或小七度),相间音级为小三或大三度(大六或小六度)。生成所有音程所依赖的四个音级都将环套在一起,永远无法分开,永远也不可能与其他的音级不发生联系而独立存在,正如“三位一体”中的三个位格一样。

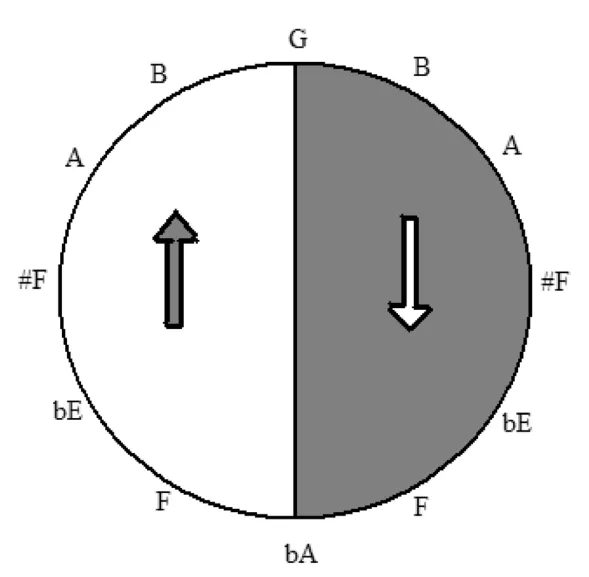

3.基于古希腊四音音列的简约性音高结构形式

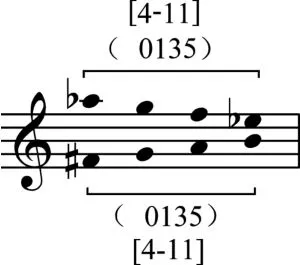

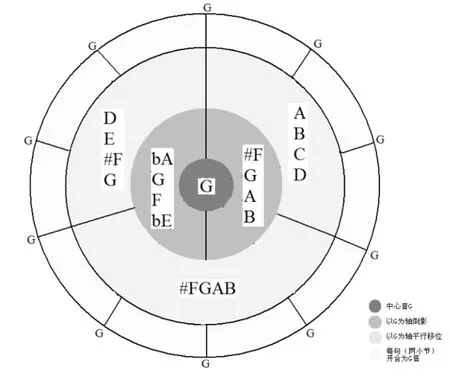

正如古希腊哲学发端于对神性存在论的理性证明,古希腊音乐亦起源于对神的理性描摹,音乐文明璀璨。从塔文纳的作品我们可以直观地感受到,在“理性神论”的启蒙下,公元前4世纪古希腊著名音乐理论家阿里多赛诺斯(Aristoxenus)的“四音音列”(tetrachord)音乐理论其作品中的音高材料和构成方式有着颇为直接的影响。⑧“四音音列建立于一个固定四度框架内,中间的两个音不固定,它们可以灵活变动。”,见于润洋主编:《西方音乐通史》,第6页。以《羔羊》为例,全曲为包含五个乐句的乐段结构(伴随一次变化式重复),旋律质朴简洁,情绪平稳抒情,节奏和力度变化微弱,模仿童声音域故横向旋律音区不超过一个八度且音高发展手段极为相似,声部间也多为同音重复或移位重复,简约主义音乐风格与质朴稚气的童谣式诗篇相得益彰。第一至第三乐句,音高材料建立于两个以G音为轴,互为倒影的四音音列上(谱3—a),音列两端均为纯四度且内部结构相同,均为音级集合集合4-11。严格倒影所产生的变化音模糊了调中心,听众或许只能从乐段每小节开合始终固守的 G音依稀辨别调的方向。第四至第五乐句则不然——以 G音所在的四音音列B-A-G-#F为轴,上下三度平行移位构成其余二组四音音列(谱3—b)。这三组四音音列两端均为纯四度,其中两组为集合4-11,另一组为集合4-10——中间音程并未固定的原因是作曲家旨在将这三组音列合并出一个完整的G爱奥尼亚调式,并以此首度明确G的中心音地位。由此可见,在四音音列的表象之下,相比具有主音向心倾向性的大小调体系,《羔羊》中心音G更像一个圆心。不仅每一个乐段、乐句甚至每一小节都以此音为起点和终点,而且始终以它为中心,以相同半径发散,从而得以碰触其它音高并构建起完整的调式音高体系。这种有中心的,辐射式的设计非常符合东正教的宇宙观(图1)。回归作品最核心的本质,“圆心式音高结构”这种具有象征意味的简约性特征使得《羔羊》可被视为作曲家对一个音级的思索——诗篇始于一个提问:“Littlelamb,who made thee?”(小羊羔,谁创造了你?),诗人布莱克借孩童之口吻询问小羔羊生命的起源以此赞颂耶稣基督,借羔羊来象征并赞美有着光洁的外表、圣洁的内心,温和而顺服的“上帝的羔羊”——答案不言而喻:G音指向“Lambof God”(上帝的羔羊,即耶稣基督)。

谱3—a 基于集合0135原型之上的《羔羊》第一至第三乐句全部音高

谱3—b 基于集合0135、0235原型之上的《羔羊》第四至第五乐句全部音高

图1 《羔羊》“圆心式音高结构”示意

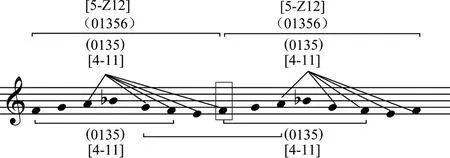

由于作曲家偏爱在纯四度音程范围内构建四音音列,并大范围使用调式自然音阶。因此,构建在四音音列之上的四音集合形式频频见诸塔文纳的作品之中,音乐的进程中充斥着各种具有相似性的集合。基于单一集合形式之上的四音音列体现出音高材料构成及发展的简约性特征,同时作为一种结构力,它强有力地控制着作品的音高材料。再以《雅典娜颂歌》为例,如谱4所示,颂词“Alleluia”所在的回旋句(即全曲的旋律基础)的整体音高为以F音为中心的重复结构,即两个相同的五音集合 5-Z12(01356)。每一个五音集合内部均包含两个形式相同互为倒影的四音音列的子集4-11(0135)。两个相互重复的旋律结构之间首尾交融,四音音列得以被再次强调。

谱4 基于四音音列上的《雅典娜颂歌》回旋句“Alleluia”音高结构

(二)神性的血肉表达——拜占庭圣咏的浸染

塔文纳在《雅典娜颂歌》等作品中所复辟的拜占庭圣咏音乐以古希腊音乐理论为基础,却赋予了希腊音乐理论系统所匮乏的神性的血肉表达。它们巧妙地融合东、西方文明,打通壁垒,和谐咏唱。当这首拜占庭圣咏在英国王室黛安娜王妃葬礼上演出时,《雅典娜之歌》无疑成为了这位英国当代最负盛名的作曲家最为成功的作品。如果说这首声乐作品触及到了某种共通的情绪的话,那么,这种共通的情绪是什么?是对平静的渴望吗?

拜占庭圣咏分为诗篇吟唱(Palms)、颂诗(Hymns)和颂歌(Spiritualsongs),⑨保罗·亨利·朗在《新约·歌罗西书》和《新约·以弗所书》中将拜占庭圣咏分为此三类。转引自王莹:《拜占庭音乐与颂诗研究》(引言部分),东北师范大学音乐学院硕士学位论文,2007年。以模仿式复调音乐为主,反复出现相同的音调与和声。这一传统形式被塔文纳完好地继承了下来,反映在他的《羔羊》《圣母的面纱》《雅典娜颂歌》等经典作品及其它诸多作品中。其中,《羔羊》即是一部典型的拜占庭诗篇圣咏。相对于精致质朴的《羔羊》,以东正教的“圣母面纱的盛宴”纪念日⑩公元911年,传说圣母在拜占庭(君士坦丁堡)被来自中东的萨拉逊人入侵的某夜降临于潘那吉亚教堂,她步入祭坛,含泪祈祷,并取下面纱庇护教徒。第二天,信仰基督教的希腊人在此鼓舞下击退了萨拉逊人。此后,东正教奉每年的10月14日为“圣母面纱的盛宴”纪念日。为背景创作的颂诗形式圣咏《圣母的面纱》则可谓鸿篇巨制(全曲演出长达42分钟)。大提琴声部相当于拜占庭圣咏中的独唱者,伊瑟利斯绵密内蕴的声线气质恰如其分地演绎了一如圣母面纱般的朦胧神秘质感。琴弦游走在微分音与半音之间,亦叙亦抒,晕染出一丝丝复古的东方韵致。而弦乐队则类似于担任重唱的唱诗班,不时出现的音簇型和声又彰显出作品的现代感特征。全曲共计八个诗节(乐章),首尾两章以标题命名,中间则围绕着基督教最为核心的历史书写:圣母降生;天使报佳音;圣子化为肉身;十字架前圣母的挽歌;耶稣复活;圣母安息。为了强调作品的整体性,塔文纳使用了26个英文字母将八个诗节中的各个段落串联在一起且小节数字多乐章连续贯穿。不仅如此,全曲虽有八个诗节之多,其所用的调式却只有一种,即拜占庭圣咏调式(oktoechos)中的第三正旋律组。面对着这神圣的音乐,塔文纳并没有止步于对拜占庭圣咏调式的简单描摹,而是对拜占庭颂诗的体裁⑪拜占庭颂诗的主要体裁有康塔基昂(Kontakion)和卡农(Kanon)两种,其中,康塔基昂成型与公元6世纪的拜占庭宗教音乐中。及艺术价值进行了深入挖掘,进而将《圣母的面纱》的体裁定位为康塔基昂并复刻了这一颂诗体裁中最具艺术价值的因素——acrostic(相当于“藏头诗”)。把组成《圣母的面纱》的每个诗节(乐章)的首音,即每每构建起第三正旋律组的各诗节中心音按顺序排列起来,其结果恰好暗合以“圣母的面纱”为标题的首尾诗节之以F为中心音的第三正旋律音阶“F-E-D-C-bB-A-G-F”。塔文纳试图借这种古老而又隐蔽的方式将这一音阶作为原型序列并将其暗喻为“面纱”,践行简约音乐的“重复”原则,于横向(乐章内部)和纵向(乐章之间)间衍展出八个拜占庭调式音阶。乐章井然有序,音乐亦步亦趋,寓意徐徐揭落的圣母面纱。而音阶纵横交错所呈现的十字架结构不仅建立起强大的音高结构力,也渲染了作品关于神性的象征。

作为古希腊音乐的延续并深受其影响的拜占庭音乐(东罗马帝国音乐)延续千年,这一基于东正教信仰的古老东方音乐历史却在西方音乐逻辑延续中长期被忽略。这也确切地体现了东西两种基督教文明的差异与隔膜。直到20世纪,人们才开始正视这一历史的片面性。上世纪20年代,以英国学者蒂吕阿德(H.J.W.Tillyard,1881—1968)为代表的拜占庭音乐研究开始系统研究拜占庭帝国的东方因素在西方音乐形成和发展中的影响,研究硕果累累,成就斐然。塔文纳70年代皈依东正教之后,这位英国籍作曲家便在东西教会的冲撞交汇里开始了自己的信仰人生、自省之旅。塔文纳立求打破教派间的壁垒,用音乐共飨信奉同一位上帝的人们。

从《雅典娜颂歌》的文本即可窥见作曲家融合东、西方文明的愿景。这首拜占庭颂歌圣咏旋律气息悠长,节奏舒缓而凝重,颂词结合了英国大文豪莎士比亚的《哈姆雷特》选段与东正教葬礼仪式,并同《羔羊》一样,选择使用与拜占庭帝国历史时期平行的古英语单词和语法⑫古英语指从公元450年至公元1150年间的英语;传统拜占庭圣咏本应使用希腊语演唱。。不仅如此,融合还体现在该作品的旋律调式上——塔文纳使用了两种基于四音音列音高结构的拜占庭圣咏调式:以F为中心音的第三正旋律组和第一副旋律组,即西方大小调体系中的F自然大调和F自然小调。诚然,作曲家即便为宗教融合作了多方努力,却始终不忘创作这首拜占庭“哈利路亚”颂歌⑬拜占庭“哈利路亚”(Alleluia,意为“主啊,赞美您!”)颂歌体裁圣咏。的初心——相比西方天主教弥撒中具有装饰性的花唱段落,该颂歌的颂词“哈利路亚”采用质朴的音节式,纯净的人声饱含虔诚的祈祷意向在平静简洁的旋律展开中清晰可辨。

(三)神性的意象表达——十字结构与循环形式

诸如《圣母的面纱》之类题材作品,作曲家往往仅留存“叙事性”标题,却没有花过多的心思去遵循写实主义那般塑造极富故事性的场面,而只是将人物的相貌穿戴极限简化为静态、抽象象征的形式,人物的具象已为精神力量所取代,充满了精神的象征主义。这种精神力量藉十字、循环等意象的力量,使整个音乐画面予人以灵魂超脱肉体的神圣感受。

1.神的静态象征——十字结构

从宗教角度来看,前文所述的数字“4”的隐喻实则是基督教最核心的符号“十字”这一象征体的延伸。作为臂状结构的十字架,其四臂由中心点向四方辐射,而纵横交错的十字形象也被视为对立统一规律的缩影。这一极象征着全面和无所不能的符号被塔文纳书写进了他的神圣简约主义音乐中。

如谱5(a)所示,在《圣母的面纱》中,简洁的核心音高材料与趋同的调式由于受到十字结构控制而犹如置身魔方一般多维展开,异彩纷呈。在康塔基昂acrostic以及各诗节乐章采用相同调式结构的双重因素影响之下,以第一诗节中的F为中心音的第三正旋律音阶作为原型序列具象,通过将F音与其余诗节中心音相连得以将这一原型序列进行抽象还原,而其余诗节便依次以原型序列音阶中的各音为中心音衍展出相同调式的拜占庭音阶。这些在横向时间纬度中依靠诗节乐章切换而一一呈现的诸个音阶却在纵向空间经度中被精确再现(谱中仅以C为中心音的第三正旋律音阶为例)。与调式衍伸过程相反的是圣母哭泣主题的衍化过程。每每于诗节乐章末了恒现的该主题逐章缀音,这一纵向接续过程直至第七诗节才告完成并于该诗节横向回应了第一诗节中的原型序列。时间与空间、横向与纵向、具象与抽象、正向与反向,通通如十字架一般实现了二元对立统一。

谱5 基于康塔基昂上的《圣母的面纱》各乐章拜占庭音阶前景及“十字架”音高结构背景

在《雅典娜颂歌》中,塔文纳将借助声部间的旋律交叉所建构的十字架,为雅典娜生前虔诚的信仰而祈祷。十字音高结构集中体现在第三和第四段悼词上。以位于全曲中心点的第三段悼词为例,⑭Song For A thene,CH60911,Chester Music Ltd,England.在辽阔的持续音声部之上,承载着两两成对互为重复的S与T、A与B(后者为间隔八度音程重复),而两组声部之间则是以F音为轴形成倒影结构,意味着“生”相对“长眠”(fall asleep)仅一线之隔。受到倒影结构的影响,四个声部两两之间的旋律音高时而分离时而交错,导致了十字交叉音高结构的产生。

2.“永恒”之意象——循环形式

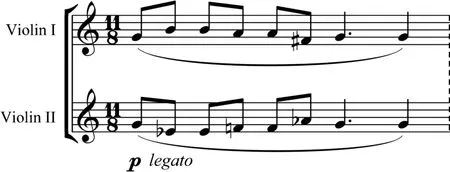

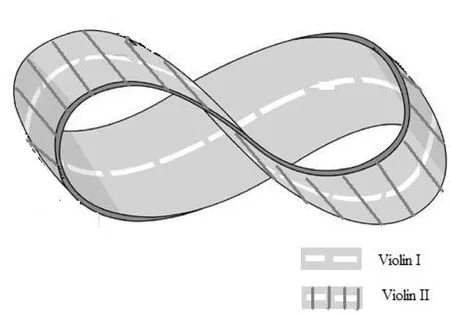

在模仿式复调写作中通过倒影对位技术,塔文纳借“莫比乌斯”(M bius)循环思维实现对永恒的象征性诠释。《羔羊》开始于第一小提单声部旋律,两组互为倒影的三音音列(G-BA、A-#F-G)受莫比乌斯纽带作用首尾相连形成了最初的原型主题。假设将谱6—a中所示的《羔羊》第二小节中的第一小提(重复第一小节原型主题)音高记写在一条纸带的正面,背面则记写第二小提音高(因其是主题的倒影),然后将纸带扭转180度后再将纸带的两头粘接起来,便形成了一个“莫比乌斯带”(图2)。普通纸带具有两个面,这样的环形纸带只有一个面(单侧曲面),它实现了将正反两面(二声部)统一为一个面(单一声部),呈现出对立统一的状态。谱6—b所示的旋律便是谱6—a受“莫比乌斯带”作用演变的结果——原本互为倒影的音符可以顺利通过整个曲面而不必跨过它的边缘。在演变过程中,塔文纳着意将轴心音G音剔除,变化后的旋律便呈现出新鲜的姿态从而衍生为音乐发展下一阶段新的原型主题,并在此之上再次上演“莫比乌斯”循环演变。象征永恒的“莫比乌斯带”好似一个无穷符号“∞”,站在莫比乌斯带的表面上沿着脚下的“路”一直走下去,就永远不会停下来。

谱6—a《羔羊》中互为倒影的两个弦乐声部

谱6—b 由谱6—a衍生而来的莫比乌斯音阶循环

图2 莫比乌斯音阶循环示意

经莫比乌斯循环演变而产生的谱6—b所示旋律在其横向发展过程中,紧接着作逆行发展(见谱7)。音高起始于G音,最后又逆向回溯至G音,形成一个完美封闭的圆形循环(图 3)。

谱7《羔羊》莫比乌斯音阶循环及其逆行

图3 圆形循环音高结构示意

这样的循环何止停留在这片刻音乐的瞬间。作曲家借助上述两种循环形式对最初的原型主题动机进行不断地演变(裂变)从而构建起《羔羊》的全部,并在全曲末了又回溯至开始的音乐,进而,全曲的结构同样呈现出圆形循环性:若将原型主题动机(包括其倒影声部)设为A,将A通过莫比乌斯循环演变形成的新主题及其逆行(包括它们的倒影声部)设为B,那么,在共计20小节的该作品中,围绕着A、B音高素材逢两小节变化一次对位方式后得出两者运动路径A-B-B-A-A-A-B-B-A-A,首尾相连得一封闭圆形循环圈,音乐便是循着A-A-A-B-B-AA-A……这一序列循环往复而生。塔文纳十分钟爱这种首尾相连的整体结构布局,一如《圣母的面纱》的最后一个诗节回溯至第一诗节,两者如出一撤。

在《圣母的面纱》中,颂咏圣母的大提琴旋律在音乐的进程中始终持续从未间断、塔文纳着意为该主奏声部设计了一个圣母流泪主题——f1下行滑奏至E所造成的呜咽之声表现出圣母怜见爱子受难的悲悯之情。⑮并在该主题之上发展形成终曲,题为“圣母的眼泪”。如谱5(b)所示,该主题每每于诗节的结束处呈现,随即便以迂回的方式与下一诗节的起始音(即每一诗节的中心音)相连达至“鱼咬尾”般前后呼应。在康塔基昂acrostic因素的影响之下,圣母流泪主题便在整部作品中循环出现并具有结构的意义,它于音乐空间的纵向衍展中,音高上下呼应,至第七诗节完整呈现并呼应了第一诗节的调式音阶,最终联系为一个完美封闭的圆形循环。

作为一首大提琴与乐队的协奏曲,两者在《圣母的面纱》中的协奏关系不外乎两种:(1)弦乐队作为大提琴旋律声部的和弦式和声背景;(2)使用“音幕”的方式,担任和声背景的协奏乐队为主奏乐器进行无穷式延伸。而主奏乐器这一单一音色体又将核心音高投射至弦乐队,弦乐队则将它们进行循环反射。由此,大提琴这一单一音色体便获得了层次丰满的“音幕”式回声效果,相同音高在不同的乐器音色间循环往复,犹如圣殿中的彩色玻璃折射阳光所映射出的光色效果。

综上所述,不论作曲家采用何种维度的循环方式,均为其借构建音乐中的有限的循环结构来展现对音乐“无终”的想象,它们都强调周而复始与无限延伸的运动过程,象征着神之无穷力量,进而表达自身对“永恒”的理解与向往。不论是基于原点的裂变运动还是朝向终点的聚合运动,都是围绕着本质而幻化出表象的过程(简约主义音乐的特质),而循环结构形式为运动过程的逻辑能严丝合缝提供了有力保障。

依据柏拉图的“理念论”,塔文纳所设计的十字与循环意象的神学含义本身独立于各种音乐实体,更不显性存在于作品的空间和时间中。存在于感官世界的音乐实体,会流动、会终止,而理念则是永恒的。十字与循环,转而作为亚里士多德哲学体系中的“形式因”,是塔文纳神圣简约主义音乐创作的目的因和动力因,逻辑清晰、含义明确,其本身具有自明性。

二、现代灵魂的自我救赎——塔文纳神圣简约主义音乐的现代意识

在作曲家生命的最后岁月,即《伊凡·伊里奇之死》首演之际,作曲家面对英国国家广播电视台的采访时曾说道:“我想躺在一个黑暗的房间里,然后信仰以另一种方式回归——我的作曲。我认为我的一生很幸运,因为我的作曲和信仰总是联系在一起。”⑯陆轶文:《约翰·塔文纳:面纱终落》,《音乐爱好者》2013年第2期,第35页。由此可见,塔文纳生命后期所坚持的信仰并不能简单理解为对某一教派的热忱与绝对信靠,依旧与宗教有着千丝万缕之联系的作曲成为了他生命后期的信靠实体,是作曲家贵族精神信仰世界的物化行为。

现代社会里,科技的进步可以满足人类所有的物质需要,却不能解决所有精神上的问题,比如生命和死亡、痛苦和灾难、欲望和救赎……正如作曲家曾感慨的那般:“我们生活在一个黑暗的时代,任何事,只要他带有一丝神圣的火光,都值得我们去做,无论它来自何方。”⑰陆轶文:《约翰·塔文纳:面纱终落》,第35页。塔文纳吸收古希腊的神学理论,创造性地继承了欧洲早期音乐文化地同时,也超越了古代哲学文明与音乐文化。塔文纳将自身的创作实践与信仰活动联系在一起,视为对信仰的奉献与劳作,是一件神圣的事;将创作与人类现代社会的实际生活联系在一起,将其奉为驱赶黑暗、照拂人性的火把,更是实现了个人与神、人性与神性的统一。在实现了音乐表象与抽象的融汇的同时,将现代文明意识与现代人的人性意识映射入音乐中,堪称作曲家努力为艺术而作的哲学性升华。塔文纳的“现代意识”不仅强调人对自身存在的体验和本体意识,更包涵了人对社会存在的意识。

(一)平静个体内心的冥想——零对比弱力度

作为一位有着丰富社会活动经验的作曲家,塔文纳关注因身处于快节奏且多元化的现代社会中的现代人所不可避免罹患上了的心理精神病症。他们失望惆怅、迷惘徘徊、焦虑纷乱。有着教会仪式习养的他认为,通过冥想能赋予灵魂力量。作为一首颂歌,《雅典娜颂歌》本应雄壮有力,而实际上却被作曲家处理成“Very tender,with great inner stillness and serenity”。这既是对雅典娜生前所具美德的歌颂,更可被视为作曲家自身之追求——对来自内心的平静的无限渴望。颂歌持续嗡响着的固定低音颂唱声部以辽阔的姿态承载着重复变化着的音乐,加之pp弱力度持续,作曲家极端削弱肉耳的听觉联想,引领人们用心感受处在相对静止状态下的音乐,实则音流在悄无声息地蔓延。于是乎,我们不自主地屏气凝神浸入于一个慈悲而又肃穆的音乐世界,进而进入一种冥想的状态(多数简约主义音乐的主旨所在)。冥想的目的在于获得内心的和平与安宁,促使个体在纷乱的社会中按捺内心的意动而返回人的本真状态,转而倾听自我心声,叩问内心的平静。正如《圣母的面纱》唱片说明书中所引用的艾略特(T·S·Eliot,1888—1965)的诗句那般:“我们必须平静,平静以待,以获致另一种强大。”追求内心的平静不仅是所有宗教教派信仰之终极,更是芸芸众生认知自我之道。音乐波平如镜,身心于是表里澄澈。作曲家追寻音生音逝过程中那一份平静,旨在将音乐带入一种“澄明”之境,即依据内心的呼唤而非被现实异化的目的来看待这个世界,进入与世界交融的澄明的境界。而这种照亮每一事物的澄明也就是神圣的,它将每一事物都保持在宁静和完整之中。

(二)内观自省——“互文本”创作方式

具有普遍相似性和关联性的创作方式及结果是多数塔文纳作品留给人们最直接的印象。诚然,正如“互文性”(Intertexuality)理论内涵所提及的,他的每一个作品都是其它作品的镜子,每一作品都是对其它作品的吸收与转化,它们相互参照,彼此牵连,形成一个潜力无限的开放网络。在一个作品文本之中,不同程度地以多少能辨认的形式存在着其它作品文本的影子。换言之,一个确定的作品文本与它所引用、改写、吸收、扩展、或在总体上加以改造的其他作品文本之间有着密切的关系。不仅如此,由于我们能从文本的技法形式与结构形式清晰的窥见它们所遵循的音乐观念,因而,我们又不禁开始思索观念与形式之间所具有的“互文性”——塔文纳创作了极富形式化意义的音乐文本,最终目的是让我们的视野拓展至其信仰的视域之内。

通过内观自省所建立起来的健康均衡的生命哲学,有助于现代人的自我救赎。这种节约型的创作方式是作曲家自我观照、自我反省的绝佳写照,不仅为创作内容的包容性与创作视野的可拓展性提供了可能,更应被视为实践对艺术生命的自我认知、自我重建、自我实现、自我超越,因而使艺术回归生命本质、贴近生活本质。

结 语

约翰·肯尼思·塔文纳对信仰的客观审视以及对现代意识的深度认知都被具化为他的神圣简约主义音乐创作,创作过程及创作结果充满着哲学思辨。通过阅读他的神圣简约主义音乐,我们得以凝神宗教音乐历史精粹,玩味极富象征性的结构形式,思辨简约性的哲学内涵。造乐如悟道,抽身于琐碎缠结,明淡泊简明之理。以音养心,以乐涤心,可抵澄明之门楣;以信仰浇心,以平静疗心,可入澄明之境界。造乐者心境澄澈,便有神圣之光自心中生。

作者附言:本文为2017年度国家社科基金艺术学一般项目《神圣简约主义音乐研究》(项目编号:17BD080)成果。

——史蒂芬·哈特克《列队》的音高组织方法之一