责任型领导、道德辩解与不道德亲组织行为:被调节的中介效应

夏静波

(衢州职业技术学院,浙江 衢州 324000)

一、引言

商业带给社会繁荣,同时也带来各种丑象:如每年3.15晚会揭发的一系列质量门事件、财务造假以及各种欺骗消费者事件等,这些行为引起了人们的普遍关注。尤其,当随着了解的深入,人们会发现很多类似行为竟然是组织内的员工自愿自发而展开的,学者们称其为不道德亲组织行为(unethical proorganizational behavior,UPB),一种为了促进组织或其成员有效性而违背核心的社会价值观、道德规范、法律法规或行为准则的行为(Umphress&Bingham,2011)[1],如上述的隐瞒公司产品的质量问题等。由于不道德亲组织行为给社会带来了巨大负面影响,如何消除或减少这些行为就成为当前的研究重点。以往研究表明,领导风格对员工的非伦理决策有重要影响:如伦理领导(Miao等人,2013;王端旭、潘宇浩、郑显伟,2015)、变革领导(Effelsberg等人,2014)、责任领导(文鹏等人,2016)[2-5]等都会影响下属的不道德行为。其中尤其值得关注的是责任领导,它是一种新兴的领导方式,它强调对企业伦理、利益相关者及社会责任的重视,有学者提出,它应该成为影响员工伦理意愿与行为的重要因素(Maak,2007;Voegtlin等,2012)[6-7],但目前而言,有关该领导方式与员工不道德行为关系的实证研究却非常缺乏。

鉴于此,本研究尝试基于文鹏等人的研究,进一步深入探讨责任型领导对下属不道德亲组织行为的作用过程。首先,基于社会学习理论和社会信息加工理论,讨论责任型领导对下属不道德亲组织行为的直接影响效应;其次,检验道德辩解在责任型领导与不道德亲组织行为关系中的传承效应;最后,探讨责任型领导有效性的边界条件。考虑到国人的“圈子文化”特点,选择了一个重要的本土特色变量——关系(guanxi)。本研究认为,在国人社会中,彼此关系水平经常决定着一方对另一方的影响力,即下属对上级领导方式的认可与遵从程度取决于两者关系的“好坏”。因此,关系(guanxi)可能在“责任型领导——不道德亲组织行为”作用过程中存在一定调节效应。

二、理论分析与研究假设

(一)责任型领导与不道德亲组织行为

责任型领导(responsible leadership),是指一种有意采取责任行为的领导风格,包括行善与避害行为。行善行为体现了领导者的规范性道德,旨在提高社会福利,如做慈善;避害行为则是禁止性道德的体现,旨在规避对利益相关者以及社会造成危害,如确保产品安全、避免消费欺诈等行为(Stahl和 De Luque,2014)[8]。根据社会学习理论(Bandura,1986),领导者的决策行为与过程对员工而言一般是可见的,员工也常常模仿领导者的行为。就不道德亲组织行为而言,一方面,由于责任型领导经常从事避害行为,严格按照道德标准行事,以身作则,能够为员工树立一个良好的榜样,因而能有效地降低员工的不道德亲组织行为;另一方面,领导者居于组织中的优势地位,他们可以通过引导与塑造正式的、非正式的行为控制系统来指导组织的道德行为(Voegtlin等,2012;Moore等,2012)[7][9],事实上,很多不道德亲组织行为的产生都源于工作任务压力以及组织高层的默认,责任型领导显然很好地为下属规避了这些潜在因素,员工明知其不道德而仍然心向往之的可能性大大降低。此外,社会信息加工理论认为,员工会以组织中各种信息为线索去理解与解释事件进而做出相应的反应(Salancik和Pfeffer,1978)。在组织中,责任型领导者会时刻强调追求多方利益的理念,强调承担社会责任的理念,并且身体力行,这些言行向下属员工传达了一系列正面信息,即在该组织中追求长远利益才是核心,任何短视效应都不受提倡。员工将根据这些信息调整自身行为,不道德亲组织行为虽然从短期看是利于组织的,但从长远来看,由于损害了潜在利益方,必将“误人误己”,因此,员工将减少不道德亲组织行为的频率。

H1:员工感知的责任型领导程度与其不道德亲组织行为负相关。

(二)道德辩解的中介作用

道德辩解(moral justification)是指个体对不道德行为的一种特定的认知重构过程,通过这种认知重构,不道德行为在道德上具有了“合理性”和“正当性”,个体因而能够轻易地从事不道德行为而不觉得内疚和负罪(Bandura,1999)[10]。通常,个体会按照一定道德标准评估和控制其行为,当行为有违其道德标准时会感到心理失衡,反之,则会心安理得。这种通过道德规范的约束而产生的自我调节机制使个人远离会导致自责的偏差行为(Bandura,1986)。然而,道德辩解能够破坏这种自我调节机制,此时人们做出不道德行为毫无违和感。因此,在不道德行为领域,道德辩解是不可忽视的重要解释机制,具有相当的解释力(Barsky,2011;陈银飞,2013;王兴超和杨继平等人,2012等)[11-13]。与此同时,道德辩解并非稳定的个体特质,它经常受到人际环境的影响,发挥承上启下的作用。本研究中,责任型领导明确传达了兼顾社会责任的理念,这在特定情境下限制了相当一部分的“合理”借口,因此道德辩解水平会明显下降。以不道德亲组织行为而言,由于传递效应的存在,上级领导的责任理念会一定程度上被下属员工所认同与接受,下属伴随着这种责任感的提升会较大幅度降低自身从事不道德亲组织行为时的道德辩解水平。

H2a:员工感知的责任型领导程度与其道德辩解水平负相关。

此外,如上文,众多研究都表明,道德辩解与非伦理行为显著相关,因此,本研究推断,由于责任型领导能有效降低下属的道德辩解水平,最终也必将降低下属从事不道德亲组织行为的意愿与频率。此时,道德辩解在整个过程中发挥了重要传承作用。

H2b:道德辩解在员工责任型领导与其不道德亲组织行为之间起中介作用。

(三)上下级关系(guanxi)的调节作用

责任型领导虽然占据着组织的权力高点,下属是否会逢迎附和以获得上级好评?对榜样的模仿首先取决于对彼此的认知,国人社会中圈子哲学盛行,对一种理念的认同程度,很多时候取决于是否圈内人。“关系(guanxi)”就是对这种圈子文化的测量,它是理解中国社会结构和中国人心理与行为的一个核心概念(彭泗清,1999)。在中国组织情境下,上下级关系指的是两者之间的私人关系(Cheung et al.,2009)[14],包含私人交往、情感互动与责任认知(Law etal.,2000)[15]。在国人的社会互动中,关系发挥着至关重要作用。关系越紧密,下属对领导的认同度越高,遵从性越强,此时,领导的榜样效果也愈明显,反之则效果微弱。结合前文对责任型领导、道德辩解与不道德亲组织行为的分析(H1、H2a与H2b),本研究推断上下级关系密切程度会调节“责任型领导——道德辩解”之间的关联强度:关系淡薄条件下,“责任型领导——道德辩解”之间的负向关联程度相对较弱;随着关系水平的递增,“责任型领导——道德辩解”之间的负向关联程度会增强,关系起着一种强化性质的调节作用。由于道德辩解与不道德亲组织行为正向关联,这样,上下级关系因调节了“责任型领导——道德辩解”中介过程,进而影响到不道德亲组织行为。

H3:上下级关系(guanxi)会调节责任型领导和不道德亲组织行为之间通过道德辩解的间接关系。具体而言,当关系疏远时,这一间接关系相对较弱,而当关系密切时,这一间接关系相对较强。

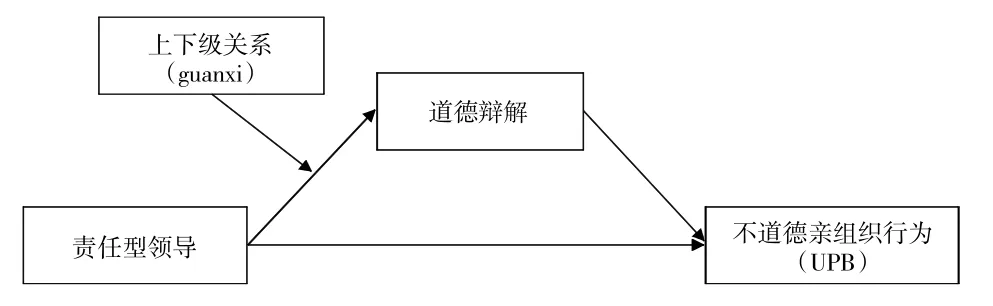

综上分析,本研究的理论假设模型如图1所示。

图1 本研究假设模型

三、研究方法

(一)研究样本

研究中的样本通过问卷星的样本服务获得,样本来源分布广泛,岗位涉及生产、业务、管理与后勤等,回收447份问卷,经认真审查,剔除无效问卷后,最终得到314份有效问卷。描述统计显示:女性稍占多数,187人(占 59.6%);中青年为主,26~40岁年龄段人数共262人(合占83.5%);本科以上学历占83.1%;大部分人已工作3年以上(占89%)。

(二)测量工具

不道德亲组织行为采用了Umphress和Bingham(2010)[16]所开发的不道德亲组织行为量表中的5个题项(原量表共6个题项,其中“我会为了公司利益将不合格的员工推荐给其它企业”被多项研究证实不适合中国情景,因此予以剔除),包括“我会为了公司利益而对顾客隐瞒公司产品质量问题”等。该量表的α系数为0.790。

道德辩解采用 Barsky(2011)[10]编制的量表,包括“为了帮助公司走出困境而造假是无可厚非的”等4个题目。α系数为0.822。

关系采用由Law等(2000)[15]开发的上下属关系量表,包括“他/她会邀请我一起吃饭”等6个题目。α系数为0.849。

责任型领导采用 Voegtlin(2011)[17]开发的量表,包括“我的上级会充分考虑决策结果对利益相关者的影响”等5个题目。α系数为0.723。

以上变量测量时均采用李克特5点评分。此外,已有研究表明人口特征变量会影响非伦理行为(Kish-Gephart et al.,2010)[18],因此将年龄、性别、教育程度作为控制变量。

(三)分析策略

采用SPSS20.0和AMOS17.0软件完成数据分析。首先采用AMOS17.0软件来分析所有变量组成的测量模型以判别其效度,判定指标及标准如下:χ2/df小于 3,TLI和 CFI大于 0.90,RMSEA 不大于0.08,SRMR不大于0.10[19]。其次通过SPSS 20软件,用逐步回归方法分析道德辩解的中介效应。最后通过SPSS PROCESS宏程序(213版本)来完成关系变量在整个作用过程中的调节——中介效应的分析:依 Hayes(2013)[20]的建议,bootstrapping分析采用5 000次重复取样,构造95%偏差校正的置信区间,如果置信区间(CI)未含零,则说明相应的间接效应是显著的。

四、数据分析与结果

(一)共同方法偏差检验

采用Harman单因子检验法考察本研究的共同方法偏差问题。对314份有效样本进行未旋转的因子分析,结果显示第一主成分解释的变异为24.16%,共同方法偏差在本研究中并不严重。

(二)验证性因子分析

利用Amos 17.0对责任型领导、道德辩解、上下级关系和不道德亲组织行为进行区分性检验。结果显示,所有测量项目的标准化载荷都大于0.53(达到0.001的显著水平),表明同一因子下的测量项目能有效反映出同一构念。此外,模型的各项拟合度指数相对较优(χ2/df=2.038;CFI=0.920;TLI=0.909;RMSEA=0.058;SRMR=0.069),说明 四因子模型对实际数据拟合得最为理想。

表1 验证性因子分析的拟合度指数

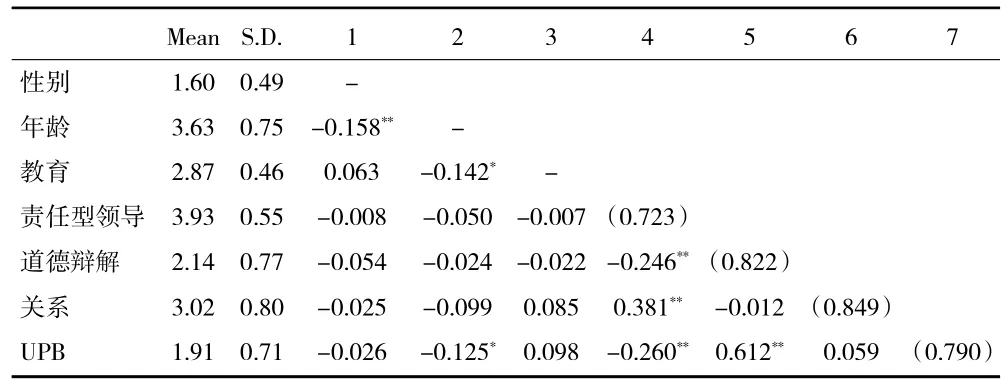

(三)描述性统计分析

责任型领导与不道德亲组织行为显著负相关(r=-0.260,p<0.01),责任型领导与道德辩解显著负相关(r=-0.246,p<0.01)。同时,道德辩解与不道德亲组织行为显著正相关(r=0.612,p<0.01)。相关假设获得了初步支持(见表2)。

表2 各变量的均值、标准差、相关系数和Cronbach's α系数

(四)假设检验

对于道德辩解所起的中介效应的判定,依Baron 和 Kenny(1986)的步骤展开:(1)自变量可以显著预测因变量;(2)自变量可以显著影响中介变量;(3)做因变量对自变量和中介变量的回归,若自变量的系数不显著,则判定为完全中介效应;反之,则为部分中介。结果如表3所示:责任型领导对员工的不道德亲组织行为具有显著的负向影响(β=-0.341,p<0.01,模型 2),假设 H1 获得支持;责任型领导对下属的道德辩解水平同样具有显著负向影响(β=-0.346,p<0.01,模型 4),假设 H2a成立;当把责任型领导与道德辩解纳入同一回归方程,责任型领导对不道德亲组织行为的影响程度明显减弱(β绝对值由0.341降至0.156,模型3与模型 2),但依旧显著(p<0.01),道德辩解的回归系数也是显著,因此,道德辩解起着部分中介作用,假设H2b获得支持。

表3 中介效应假设检验

对于关系的调节效应,采用PROCESS宏程序的Model 7进行分析判定。结果如表4所示。从表4左侧结果可以看出,当关系水平比较低时,责任型领导方式通过道德辩解影响员工的不道德亲组织行为的间接效应为-0.108(置信区间为[-0.199,-0.026]);当关系水平比较高时,责任型领导通过道德辩解影响不道德亲组织行为的间接效应为-0.385(置信区间为[-0.578,-0.221])。无论关系变量取低值还是高值,责任型领导通过道德辩解对不道德亲组织行为的影响效应都是显著的。此时,仅靠条件间接效应的分析不足以判定是否存在有调节的中介效应,需进一步看判定指标。表4右侧展示的INDEX为-0.174(置信区间为[-0.291,-0.077]),置信区间不包含零,说明有调节的中介效应是显著的。假设H3获得支持。

表4 关系的调节效应分析

为了进一步确认调节效应的型态,本研究遵循Preacher等人(2007)[21]的建议,利用 Johnson-Neyman方法以图示的形式来清晰展示关系这一调节变量连续取值下的条件间接效应。结果如图2所示:中间淡色直线代表针对不道德亲组织行为的有调节的中介效应,它是调节变量的一个线性函数,虚线代表相应的置信带。可以看出,关系的取值大于2.166 7时(5分为满分),责任型领导通过道德辩解对不道德亲组织行为的间接效应都是显著的。

图2 调节中介效应图示

五、结论及启示

本研究探讨了责任型领导与不道德亲组织行为的关系,剖析了其内在作用机制。主要结论如下:(1)责任型领导显著负向影响下属的不道德亲组织行为;(2)道德辩解在责任型领导与不道德亲组织行为的关系中起部分中介作用;(3)上下级关系在这一作用过程中存在调节效应。当关系密切时,这一间接关系相对较强,而关系疏远,这一间接关系相对较弱。

本研究的主要发现对管理实践有着重要启示。首先,推行责任型领导方式有助于降低组织中的对外不道德行为,利于组织的长远发展。其次,为了降低不道德亲组织行为,设法降低个体的道德辩解水平是关键所在。对应的策略包括如明确界定道德行为界限,树立行为榜样、培养社会责任意识、高层领导者以身作则等。