对Goldberg 认知构式语法理论的思考

吴 可,王文斌,2

(1.北京外国语大学 中国外语与教育研究中心,北京100089;2.北京外国语大学 国家语言能力发展研究中心,北京100089)

一、引言

自20 世纪80年代起,认知语言学派在反对生成语言学派的基础上蓬勃发展。认知语言学家借用并重新认识“构式”(construction)这一传统语法研究中由来已久的概念,提出构式是大脑中独立运作的语言实体, 是语言的本质。认知语言学派对于语法的理论研究逐渐归结为构式语法(construction grammar)理论,其中目前较为著名的主要有四个分支(陆俭明2008;王寅2007:313):一是以Fillmore,Kayet al.(1988,2003)为代表的合一构式语法(Unification Construction Grammar);二是以Langacker(1987)为代表的认知语法(Cognitive Grammar);三是以Croft(2005)为代表的激进构式语法(Radical Construction Grammar);四是以Goldberg(1995,2006)为代表的认知构式语法(Cognitive Construction Grammar,亦简称“构式语法”)。这四家理论虽各有侧重,但都重视规约性的形式与功能的配对所形成的构式的作用,因此可以将它们统称为构式语法。而本文关注的是以Goldberg 为代表的认知构式语法理论,下文中所提“构式语法”皆指此理论。

1995年,Goldberg首部构式语法理论著作Constructions:A Construction Approach to Argument Structure问世, 构式语法理论体系初步建立; 其第二部理论著作Constructions at Work于2006年出版,对之前的框架进行了补充和完善。我国学者紧随其后,在20 世纪90年代末期便开始将其理论引入国内。经过近20年的发展,目前国内学界已对构式语法的理论体系、理论概念、理论内涵进行过较为广泛的讨论(张娟2013),内容涵盖构式的概念内涵、形式、意义、构式义与成分义的互动、构式理论的研究对象和研究范围, 以及认知构式理论与生成语法视角的对比等 (陈满华2009; 陆俭明2004,2008;刘国辉2007;邓云华、石毓智2007;张韧2006a,2006b,2010;胡旭辉2012)。诸学者在肯定构式理论取得进步的同时,也检视了其局限性,已提出许多批评意见,包括构式义的来源解释不足、构式熔合操作细节不明等。本文在吸纳这些研究成果的基础上,试图通过对Goldberg 两部理论著作的研读和引证,对上述问题进行进一步的剖析和澄清。同时,本文认为,以往对构式语法的研究尽管轰轰烈烈,但对其定义的解读尚不全面,大多过分关注其非推导性特征,而忽视其使用特征。再者,时贤研究中对构式间联接关系的理论细节鲜有关注,本文认为对此有必要进一步讨论。因此,本文拟主要探讨三个方面问题:一是构式的定义及构式义的来源问题; 二是动词与构式互动过程中的细节澄清与反思;三是构式间承继联接关系的理论细节问题。

二、构式与构式义

(一)构式的定义

构式是形式与功能①Goldberg 早期称构式为“形式与意义的配对”,后在Goldberg(2006)中将“意义”扩展为“功能”。其后各类构式语法理论中所使用的“意义”概念实则均为“功能”。的配对。Fillmore,Kay & O’Connor(1988)早期开始考察习语和熟语时,语法研究就已重新重视构式的作用。传统的构式主义研究将构式定义为:

结构C 是一个构式,当且仅当C 是一个形式与意义的配对

然而,Goldberg 所建立的构式语法理论体系并不完全赞同这一传统的构式主张, 她(Goldberg 2006:5)指出:

任何语言格式,只要其形式或功能的某些方面不能从其组成部分或其他已经存在的构式中得到完全预测,就应该被看作是一个构式。此外,即使有些语言格式可以得到完全预测,只要它们的出现频率很高,这些格式仍然会被语言使用者存储为构式。

在以往的构式理论研究中,诸学者都已经注意到了构式的“非推导性”特征,但大多忽略了其使用特征。由上述定义可知,Goldberg 的确承认非推导性结构作为构式的地位,但更重要的是,她同时认为构式不应局限于此。她(Goldberg 2006:6)认为,假如构式库中存储的仅仅是形式或意义上无法推导的部分,构式库就成了一个无序的“条目清单”,毫无规则可言。与之相反,Goldberg(2006:6)主张构式库是一个高度有序的结构网络,构式库中的各个成员之间具有内在的联系。构式的认定与语言的实际使用情况息息相关, 使用频率高的结构就有可能成为构式。这就是构式语法理论 “基于使用”(usagebased)的理念,即语言中被作为构式存储的不只是结构本身,还有其使用信息。但是,这一观点也存在问题:实践运用中缺乏构式认定的有效标准。本文认为,句法或语义上的非推导性特征也许可以帮助我们进行构式的认定,而一旦不具有非推导性特征的结构也有可能成为构式时,我们就更需要具体的认定标准。如果将语义和功能上有差别的句子全都看成不同的构式,显然过于随意。

(二)构式义的来源

许多学者(陆俭明2008;邓云华、石毓智2007;石毓智2004)均已指出,构式语法理论的一大进步在于其理论上承认并阐明了结构本身具有意义这一事实。构式表达的意义是与人类基本经验情景相关的语义结构,构式义本质上是多义的,是以隐喻关系聚合起来的意义集合(Goldberg 1995:32)。陆俭明(2008,2012)指出了这一表述的不足之处,认为构式语法理论应当更进一步说明人类现实经验情景究竟如何反映在语言中并形成构式义,并由此提出“构式义是人通过感官对客观世界的感知所得在人的认知域里所形成的意象图式投射到语言中所形成的”这一观点。胡旭辉(2012)也指出,假如双及物构式具有一个意义,即直接宾语的成功转移,我们很难想象一个抽象的结构能够具有一个如此具体的意义,构式义的来源需要得到有力的解释。邓云华、石毓智(2007)则认为,不同语言中对应结构的意义差别应当与概念化方式有关,而构式语法理论却未能说明构式义究竟从何而来。

本文认为,前述学者所论及的构式义来源问题,从一定程度上所反映的仍然是构式义的本质或特征问题。事实上,基于使用模型的构式理论已经告诉我们,构式义的来源是语言使用中的抽象概括,形式上相对抽象的论元结构构式的语义也是如此。Goldberg(2006)针对无意义动词(nonsense verbs)的掌握进行了实验,从实验中所获得的证据表明,语言概括能力普遍存在,儿童和成人都会自动作出概括并将其存储。人脑中存储的并非一个个具体实例的句子,而是抽象程度不一的、各种层面上的语言概括,这些概括就是构式,包括具体的词项和抽象的论元结构构式。同时,这些概括并不仅仅在于形式或语义,而是形式与功能的结合体,构式义自然也源自概括。词项具有各自的语义框架,动词的语义框架内包含各类参与者角色,其中一些角色被侧重(profile),另一些则不被侧重。受到侧重的参与者角色会在句法上实现为句子的论元。在动词使用过程中,其论元结构便被使用者固定、抽象了出来,形成论元结构构式。因此,论元结构构式所具有的语义与其中使用的动词密不可分,其所具有的意义就是相关动词语义的高度抽象概括。Goldberg(2006:60)对论元结构构式的产生作了如下论述:“人脑会把听到的语言实例都划归到范畴之中,以动词为中心的范畴被划归为一类,最终导致了普遍的、抽象的论元结构构式的产生。”可见,产生构式的能力本质上是人脑的范畴化能力和抽象概括能力,皆为人脑整体认知能力协同运作的结果,这与认知语言学的基本语言观完全吻合。

三、动词与构式的互动

动词在构式语法研究中具有特殊的地位, 构式语法的重要理论内容之一是考察动词与构式之间的互动。构式语法理论认为,动词义的本质是框架语义知识,对动词义的理解需要参照包含丰富的世界知识和文化知识的背景框架(Goldberg 1995:27)。动词具有参与者角色,而构式具有论元结构,二者在语义上必须兼容。能够兼容的动词与构式、参与者角色与论元便发生熔合(fusion)。关于“熔合”的具体操作细节,学界有人提出质疑,本文对此有新的解读。下文我们将以英语双及物构式与动词hand 的熔合为例进行分析。

2010年《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》,提出要建立“现代职业教育体系”,并对“现代职业教育体系”的内涵不断完善。我国从 21 世纪 80 年代开始关注中高职衔接问题,中高职衔接是我国职业教育健康发展的关键课题之一。中高职衔接的模式主要有五年一贯制、分段贯通制(3+2、2+3、3+3及4+2制)、对口单招、其他如自考函授委培等,“3+3”分段培养是中高职衔接的其中一种模式。中高职衔接“3+3”分段培养的典型特征是“两层直通,两校协同,两段衔接”,在发挥高职院校带头作用的同时,中高职通力合作,培育系统掌握专业理论知识,又具有娴熟实践技能的高素质技术技能型人才。

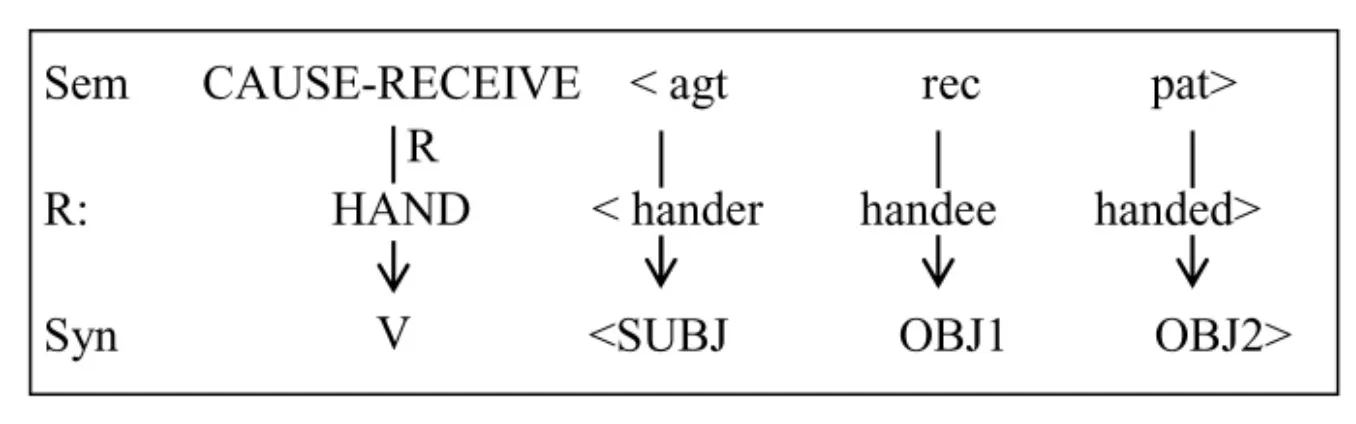

构式语法用图示的方式(见图1)来表征构式的形式—功能配对关系以及谓词与构式的互动关系。图中方框即代表一个构式,标签“Syn”代表该构式的形式端,“Sem”代表该构式的功能端②若需表征构式的语用限制,则可在功能端增加Prag 标签。。在双及物构式中,功能端“CAUSE-RECEIVE”代表该构式表征的一个特定的与人类经验有关的情景(humanly relevant scenes),即传递物品—致使某人获得某物的情景;尖括号内

图1 英语双及物构式与动词hand

关于“熔合”的操作问题,张韧(2006a)指出:“在技术细节上,Goldberg 对词汇与句法构式的组合提出融合③张文中将fusion 译为“融合”,而吴海波(2007,2013)汉译Goldberg(1995,2006)这两部著作时将其译为“熔合”。本文采用吴译本的表达。的操作,但语焉不详。原则上,表示‘手段’的sneeze 与构式义中的谓词CAUSE-MOVE 不可能融合④此处张文以Goldberg(1995)著名的“sneeze 句”为例,原句为“She sneezed the napkin off the table.”。。”其实,Goldberg 并未提出意义熔合的观点,构式语法理论中所言的熔合是动词的参与者角色与构式的论元之间同时受到相同的句法语义限制(Goldberg 1995:50), 而非两者真正地“合二为一”,亦不涉及语义上的操作。在图1 构式图示中,实线相连的是必须发生熔合的角色和论元,若有可不发生熔合的角色和论元,则用虚线相连(Goldberg 1995:51)。而在构式义与谓词的关系中,构式义与谓词的关系连线需用R(Relation)标记,R 表示谓词以何种方式进入构式。可见,此连线非彼连线,构式义—谓词连线与角色—论元连线代表的含义不同,并不是一回事,从而也就不存在动词义要与构式义进行熔合之说。

同时,张韧(2006a)基于Langacker 的认知语法理论,提出sneeze 句中sneeze 的特殊含义来自于其词义扩展(extension)。他认为sneeze 在进入构式之前就已经发生了词义上的扩展和变化,而与构式并无直接的联系。本文认为,词义扩展的观点缺乏理据性。根据构式语法理论,词汇进入某一特定的构式是其发生意义变化的动因,如果词义扩展发生在进入构式之前,不与构式相联系,就无法解释其发生变化的动因,就会使得词义扩展的过程过于随意和无规律。

但是,张韧(2006a)的观点不无启示。从构式图示上看,从功能端到谓词再到形式端的连线容易使人误解为主语、动词、宾语等语法功能项与构式义和谓词、构式论元和谓词参与者角色之间均存在一一对应的实现关系。前文已述,构式义与谓词之间不存在熔合的过程,构式义与谓词之间的连线本质上不同于构式论元和谓词参与者角色之间的连线,因此,构式义在句子中不可能仅由动词一力承担。既然如此,现有的构式图示中并未指明构式义在形式端究竟如何实现,在Goldberg 的著作中也未见明确论述。本文认为,构式义的实现是语言使用者对句子整体结构的解读结果,现有构式理论在此应进一步强调形式端语句结构的作用。在具体句子中,语序和可能存在的构式标记语等(例如,汉语“把字句”中必须出现一个“把”字,因此“把”字可作为汉语“把字句”构式的标记语)都可能与构式义的解读相关,应当将这些结构特征也纳入构式的解读中去。再者,由于有一部分的构式义并无对应的语音实现形式,现有构式理论是否严格地符合“形式与功能的配对”这一定义,也成了一个有待商榷的话题。

此外,Goldberg(1995)将动词义的本质归结为框架语义知识,而将构式义的本质归结为与现实情景相关的多义集合,二者之间的异同尚不明确。本文认为,与现实情景相连的构式义应当也属于框架语义知识的一部分,但相比动词义而言缺少了各种细节,例如关于参与者角色的具体知识,执行动作的方式、方法、原因等。构式义本质上是具有聚合关系的一系列动词义的高度归纳和概括,比动词义更为抽象。因此,根据它们意义的不同本质,应当将构式与动词区分为两种不同的理论实体来对待,这也是讨论动词与构式互动问题的逻辑前提。

与此相关的一点是,Goldberg 不主张明确区分词库与句法的界限。构式是语言的基本单位,语言中的任何结构形式都可以是构式⑤此处需要注意,语言中的任何结构形式都有可能成为构式,但这并不意味着所有结构形式都是构式。,小到词素,大到篇章:“大的构式和小的构式之间仅仅是内部结构的复杂程度不同,而没有本质的区别。”(Goldberg 1995:6)这一观点历来受到学界的关注和质疑:构式语法是否将词和句子看作相同的东西, 简单地抹杀了它们之间的区别? 恰恰相反, 本文认为连续统(continuum)的存在正好说明了词与句子的本质差别。连续统的存在与原型范畴观紧密相连。根据原型范畴理论,同一范畴中有典型成员和边缘成员的区别,而当一个范畴中的边缘成员恰恰也是另一个范畴中的边缘成员时,两个范畴之间即有可能存在连续统。而处于连续统两极的事物必定为两个不同范畴的典型成员。也就是说,连续统的两极必定是具有本质差异的事物。因此,Goldberg 将作为语法实体的词汇和句子看作连续统的两极,并没有抹杀二者之间的差别,而是在肯定二者具有本质差别的基础上进一步指出了二者之间界限的模糊性,可能存在中间状态的边缘成员。因此,本文认为这一观点依然具有价值。

四、构式间的承继联接关系

构式语法另一项重要的理论内容是阐释构式与构式之间的关系。构式语法理论认为,每个构式在构式网络中都是一个节点,节点与节点之间通过承继关系相互联接。承继层级较高的构式向承继层级较低的构式传递信息。当较高节点的构式所传递的信息与较低节点的构式所规定的信息不矛盾时,该信息可以被较低节点的构式承继(Goldberg 1995:72-74)。

值得注意的是, 构式语法理论中的承继关系是一种信息完全入列 (full-entry)的真正复制(real copy)。这种信息复制的特征是统制构式与被统制构式⑥此处原文为dominating construction 和dominated construction,即承继关系中位于较高节点的被承继的构式和位于较低节点的承继构式,本文采用吴海波(2007,2013)的译本,将其译为“统制构式”与“被统制构式”。中所共享的信息是冗余的。也就是说,从统制构式中承继的信息也属于被统制构式本身规定的一部分,被统制构式中同样存储着这一部分信息,而不需要通过在线的加工过程从统制构式中获得。由此,也可以认为承继联接关系描述的就是构式与构式之间拥有共享的信息这一事实。构式与构式通过联接关系相连,构成一个静态的关系网络,其中的每一个构式都有各自完整的一套规定(fully specified)。

Goldberg (1995)阐述了四类构式间的承继联接, 包括多义联接 (polysemy links)、 子部分联接(subpart links)、实例联接(instance links)和隐喻扩展联接(metaphorical extension links)。并且,构式与构式之间允许多重联接的存在。通过细致分析,本文认为,这四类联接各自的特点以及各类别之间的相互关系还应得到进一步的理论阐释。多义联接与隐喻扩展联接分别表述的是构式内与构式间的语义扩展关系;而子部分联接与实例联接则分别描述相同和不同抽象程度的构式之间的联系,彼此理应区别对待。下文对此将一一阐述。

(一)多义联接与隐喻扩展联接

如前文所述,承继联接关系描述的是构式与构式之间的关系,子部分联接、实例联接和隐喻扩展联接描述的均为不同构式之间的联接关系,而多义联接相连的却是同一构式的不同构式义。这一点从Goldberg 对于构式义本质的论述中可以推知。Goldberg(1995:33)认为,构式义的性质是多义的,构式有一个相对确定的中心意义,以及参照特定动词而产生的其他不同但又相互联系的意义。以英语双及物构式为例,该构式通常的意义是“施事论元做出某个动作致使一个客体转移给接受者”,而当构式中含有制造义的动词(如bake,make,cook,build)和获得义的动词(如get,grab,win,earn)时,句子并不严格地表达客体成功地传递给了接受者;当构式中含有许诺或义务动词(如promise,guarantee,owe)时,句子并不严格地表达客体的转移;当构式中含有允许意义的动词(如permit,allow)时,句子仅仅表达施事不阻止客体转移的实现,而并非转移的致使者,等等。通过诸如此类对英语双及物构式的考察与论证,Goldberg(1995:33)提出,“双及物构式是一个系统的密切联系的意义集合……一个形式对应于不同但却相联的意义”。

在对多义联接的论述当中,Goldberg(1995:72)又提到,多义联接是“构式的某个特定意义与其扩展意义之间的语义联系”。同时,构式的各个不同意义是通过隐喻的方式与中心意义相连的。Goldberg(1995:33)指出:“(构式的)通过隐喻扩展的意义以其中心意义为始源域。”例如,当双及物构式中含有许诺义动词时(e.g.Bill promised Bob a car.),其构式义通过“条件的满足是致使—收到”这一隐喻得到了扩展。结合前文论述,当许诺义动词在双及物构式中使用时,句子并不严格地表达客体的转移,这正是构式多义性本质的体现。由此可见,多义联接实际描述的是同一构式的不同意义之间相互关联的状态。正是由于多义联接的存在,构式表现出多义属性。同时,我们还可以推知,Goldberg 对于构式的划分似乎是以形式为依据的,即同样形式的结构归属于同一个构式,而其所具有的不同意义则被归结为构式的多义属性。

然而,隐喻扩展联接的提出给这一理论体系带来了挑战。Goldberg(1995:81)对此定义道:“假如两个构式之间通过隐喻映射的关系相互联系,则它们之间的联接关系是隐喻扩展联接。”这一定义明确规定了隐喻扩展联接表述的是两个构式之间的关系,而非同一构式内部的关系。而前文已经论述,构式的多义联接也是通过隐喻扩展得到的。既然多义联接与隐喻扩展联接都是通过隐喻映射、将某种特定的意义作为始源域而产生的语义扩展, 那么紧随而来的问题就是如何判定两种相连的意义应当属于同一构式还是分属两个不同构式。如前文所言,多义联接中构式划分的标准似乎是形式上的一致性,那么隐喻扩展联接必然要求相连的两个构式具有不同的形式。然而,Goldberg 给出的论据恰恰相反,通过隐喻扩展相连的依旧是相同形式的构式。Goldberg(1995)认为致使—移动构式CAUSE-MOVE

Goldberg 将转移—致使—移动构式与致使—移动构式区分为两个独立构式是具有理论意义的。经语料分析证明,英语中的转移—致使—移动构式与双及物构式语义相近,均表达非实际转移意义,但二者分别受到互补的语用限制;而致使—移动构式在语义上有别于前两者,仅表达实际转移意义,因此不必受到相同或互补的语用限制⑦基于无同义原则(Principle of No Synonymy)(Goldberg 1995: 67)推论,语义相同的结构必定受到不同的语用限制,对此本文不再详细展开。。这一分析解释了语料中存在的双及物构式与其介词释义句之间大量的形式与意义不对等的问题,具有很强的理论解释力。因此,如果将转移—致使—移动构式简单地归结为是致使—移动构式的构式义之一,将会使现有构式理论的解释力大打折扣。

而如果干脆将多义联接直接归入隐喻扩展联接, 将同一构式的不同构式义全都拆分开来另立构式,又会使得理论冗余、不经济。此时,语义的差别成了区分不同构式的唯一依据,而形式不起任何作用。同时,这样的理论将把每一个动词与构式的结合都规定为一个独立构式,构式库又将退回到无序的“条目清单”模式,失去其理论优势。

(二)实例联接与子部分联接

实例联接和子部分联接均表述两个构式之间的关系。根据定义,实例联接表示“一个构式是另一个构式的特殊实例”(Goldberg 1995:79)。例如,drive-crazy 构式是动结构式CAUSE-BECOME 的一个特殊实例,二者之间通过实例联接相连。而子部分联接表示“一个构式是另一个构式特有的子部分”(Goldberg 1995:78)。例如, 不及物移动构式MOVE

根据定义可以推知,实例联接描述的是相同论元结构且不同抽象程度的构式之间的关系,作为实例的构式应当比其统制构式包含更多的填充信息, 同时也受到更多的句法语义限制。再次以drive-crazy 构式和结果构式CAUSE-BECOME 为例(Goldberg 1995:80),drive-crazy 构式是论元结构构式CAUSE-BECOME 中填入谓词drive 和结果论元crazy 之后得到的部分填充构式, 二者之间用实线相连,表明二者之间的联接关系为实例联接。谓词drive 的存在对结果论元的种类起到限制作用,此时能够进入该构式作结果论元的词汇范围小于CAUSE-BECOME 构式。因此,作为实例的drive-crazy构式比CAUSE-BECOME 构式受到更多的句法语义限制, 实例构式的形式和语义值的取值范围小于其统制构式,这是实例构式的部分填充特征所带来的必然结果。这一联接关系的理论意义在于可以统一地解释为由同一个抽象构式统制的各个实例构式之间的异同。

在实际问题的分析过程中,本文认为构式联接关系需要谨慎应用,要提出任何一个作为实例的被统制构式都应该基于充分的理据和论证。如前文所述,Goldberg 将构式网络规定为静态的关系结构,而非基于规则的在线整合过程。因此,新增任何一个构式都会在一定程度上改变构式库的面貌。如果可以随意认定任何结构作为构式存在,那么构式库就会将所有可能出现的字、词、句全都看成构式并单独设置相关规定,从而成为词典式的描述系统,无法揭示语言背后的共性和规律。同时,本文认为构式理论还应当引入构式的在线整合机制,以便更好地解释构式的能产性问题。

子部分联接描述的是相同抽象程度的构式之间的关系, 作为子部分的构式与其统制构式之间必须处于相同的抽象程度层级,但论元结构不必相同。根据定义,子部分联接关系要求被统制的子部分构式的句法语义规定是其统制构式的句法语义规定的一部分⑧原文为 “The syntactic and semantic specifications of the intransitive motion construction are a subpart of the syntactic and semantic specifications of the caused-motion construction.”(Goldberg 1995: 78)。,而本文认为“句法语义规定的一部分”这个说法意义不明。首先, 尽管构式理论反复提及“句法语义规定”(syntactic and semantic specifications)这一说法,却始终未曾说明一个特定构式的全部句法语义规定究竟包括哪些要素。根据构式理论的框架语义学基础,本文认为,一个特定构式的句法语义规定应当是一个开放的知识集合,其中包括了该构式特有的异质性知识内容。只有确定了各构式的全部句法语义规定之后,才能通过比较得出构式间的子部分联接关系。

从Goldberg 给出的用例来看,仅有与语义相关的规定在一定程度上具有可比性,有关句法的规定则难以比较。例如,Goldberg(1995:160)认为不及物移动构式是致使—移动构式的子部分。由语义分解可得,致使—移动构式应包括一个致使事件和一个移动事件,而不及物移动构式仅包含一个移动事件,因此,不及物移动构式是致使—移动构式的一个子部分构式的说法可以成立。同理,不及物结果构式是结果构式的子部分。而在句法方面,以谓词使用的限制为例,在不及物移动构式中,可进入谓词PRED 位置的动词只有不及物动词,而致使—移动构式的PRED 位置则要求及物动词进入,这是二者分别受到不同句法限制的一个具体方面,应当属于二者各自句法规定的一部分。此时,不能简单地推定不及物移动构式与致使—移动构式的句法限制孰为孰的一部分, 因为二者所受的限制根本就是不同的。

由此, 本文认为,Goldberg 在用例中体现的子部分联接实际上是以语义分解为基础进行界定的,不涉及句法层面的规定。这就要求子部分联接关系仅存在于具有相同抽象层级、不同论元结构的构式之间。而这些细节在现有构式理论中均尚未得到详细的阐明。

综上所述,构式理论中的四类联接关系并不是并列的,多义联接表述构式内的意义关系,体现出构式的多义性本质;另外三类联接则表述构式间的关系。以抽象程度层级为标准来看,实例联接描述的是构式之间的纵向联系, 相连构式处于不同的抽象层级; 子部分联接描述的是构式之间的横向联系,相连构式处于同一抽象层级;而在隐喻扩展联接中,对于统制构式与被统制构式之间抽象程度的异同却尚未给出明确规定。从论元结构来看,实例联接和隐喻扩展联接都要求相连构式具有相同的论元结构,而子部分联接要求相连论元具有不同的论元结构。

各类构式通过不同的联接关系形成一个三维结构的关系网络, 语法研究要全面描写各类构式各自的规定及相互间的关系,了解一种语言构式库的总体面貌,尔后才能够运用构式网络来解释实际语言问题。并且,构式间的承继关系不必限于这四类,如能通过合理论证发现新的联接关系,对构式网络结构进行补充和完善,这势必能增强理论的解释力,推动现有理论的发展。

五、结语

本文讨论了Goldberg 建立的构式语法理论体系中的部分问题,包括构式的定义与构式义的来源、构式与动词的互动、构式间的承继联接关系等。构式语法从理论的角度阐述了结构本身具有意义,重新承认了构式作为语法对象的地位,这是构式语法的一大理论意义。本文认为,构式语法运用基于使用的模型,改变了传统构式研究对于构式的认识与界定,这是构式语法理论的一大进步,我们不但要认识到构式的非推导性,更要全面认识构式的使用特征。同时,作为新兴的理论体系,构式语法在理论细节的许多方面尚待完善,包括但不限于本文所探讨的构式与动词互动中的操作细节,以及构式间联接关系的理论方面,这些都有待语法研究者在研究和实践中加以完善和补充。