汉语学术互动中的赞美言语行为研究

黄 梅,张 权

(南京理工大学 外国语学院,江苏 南京210094)

一、引言

赞美作为一种表态类言语行为,在人际交往中十分常见。Holmes(1988:446)认为“赞美是一种显性或隐性赞扬说话者以外的人的言语行为,通常被提到的那个人有双方都认为有价值的优点(所有物、性格、技能等)”。目前,对赞美言语行为的研究集中在日常会话中不同言语团体的赞美话题和策略上(Holmes 1988;Wolfson 1989;Yuan 2002;Wang & Tsai 2003;龚萍2016;Danziger 2018),学术互动中的赞美言语行为研究还较少。本研究以汉语学术讲座为语料,探究学术互动中的赞美话题、赞美策略以及赞美语功能。

二、文献综述

关于赞美言语行为的研究主要从赞美话题、策略、影响因素,以及赞美句式和词汇特征等方面展开。赞美话题方面,日常会话中的赞美指向外貌、表现/能力、所有物、性格等。英语日常会话中男性和女性都把外貌作为主要的赞美话题(Holmes 1988;Yuan 2002),新西兰和俄罗斯女性也以赞美外貌为主(Holmes 1988;周民权 2013)。汉语日常会话中最常见的赞美话题是外貌和表现/能力(Wang & Tsai 2003;Lin et al.2012)。赞美策略方面,Holmes(1988)区分了显性和隐性赞美;Yu(2005)区分了直接和间接赞美。Lin et al.(2012)在区分显性和隐性赞美的基础上,进一步把隐性赞美分为八类。英汉日常会话中主要使用显性赞美策略(Yuan 2002),但隐性赞美策略的使用频率也在增加(Lin et al.2012)。从影响因素来看,大部分赞美发生在平级之间(Holmes 1988;Yu 2005),中国人更容易夸赞熟悉的人,比如朋友和同事(Yu 2005)。当对方的地位较高时,中国人不太容易发出赞美;面对陌生人或关系亲密的人,中国人也较难发出赞美。赞美句式和词汇特征方面,Wolfson(1989)发现赞美语高度程式化,英语日常会话中80%左右的赞美语可用三种句法形式来表示:1)“NP is/looks (really)ADJ.” (e.g.“Your blouse is beautiful.”);2)“I (really)like/love NP.”(e.g.“I like your car.”);3)“PRO is (really)(a)ADJ NP.”(e.g.“That was really a good paper.”)。汉语日常会话中男性和女性都常以第一类句式“NP (BE)(INT)ADJ”或“(INT)ADJ”来赞美他人(Wang & Tsai 2003)。与英语赞美语相比,汉语赞美语少见动词(Wang & Tsai 2003:135), 常用的形容词有 “好”“行”“乖”“棒”“能干”“不错” 等 (李悦娥、 冯江鸿 2000),并与强化词“真”“特”“挺”“很”“非常”一起使用(齐慧静、常天龙 2009)。

有关学术互动的研究主要集中在其语言特点(Cheng 2012;Wang 2014;Lin 2015;Zare 2017)和身份建构(任育新2013a,2013b,2016;陈新仁、李梦欣 2016;郭亚东 2016)以及权势关系建构等方面(任育新 2015)。Wang(2014)调查了中国学生对英国学术讲座中幽默的感知和理解,发现中国学生明显很难理解讲座中的幽默,而且主讲人也未察觉到这一点。陈新仁和李梦欣(2016)发现学术互动中主持人建构了报告人的介绍人、总结者和评价者等语用身份;学术互动中主持人作为评价者时往往给出积极的评价,用来表达赞美和崇敬之情。郭亚东(2016)发现,在学术话语中女性学者与男性学者一样也多采用恭维和自谦语来抬高别人的身份和地位。

综上所述,已有研究多关注日常话语中的赞美言语行为,很少研究汉语学术互动中的赞美言语行为。此外,已有研究大都关注发生在“双方”之间的赞美语,但现实生活中的交际行为并不总在一个说话者和一个听者之间进行,话语的设计和理解还经常受到其他在场听者的影响(夏登山 2012:109)。因此,本研究尝试探讨包含听众在内的三方互动中的赞美言语行为,以期进一步推动学术互动中的言语行为研究。

三、研究设计

(一)研究问题

1)汉语学术互动中的赞美话题有哪些?

2)汉语学术互动中的交际者会采用哪些赞美策略?

3)赞美言语行为在汉语学术互动中具有哪些功能?

(二)语料收集

本研究的语料来源于南京三所高校举办的语言学、翻译以及文学专业学术讲座。总共收集了十个汉语讲座的语料录音,分别编号为L1,L2,...,L10。每个学术讲座中的介绍环节、点评环节和问答环节长度分别为两到三十分钟不等,总计一百二十八分钟。

(三)分析框架:赞美话题、赞美策略和赞美语功能

本文参考已有研究,从赞美话题、赞美策略和赞美语功能三个方面分析学术互动中的赞美言语行为。其中,赞美话题分析主要参考Holmes(1988)、Yuan(2002)以及Wang & Tsai(2003)等的研究,根据赞美内容进行。

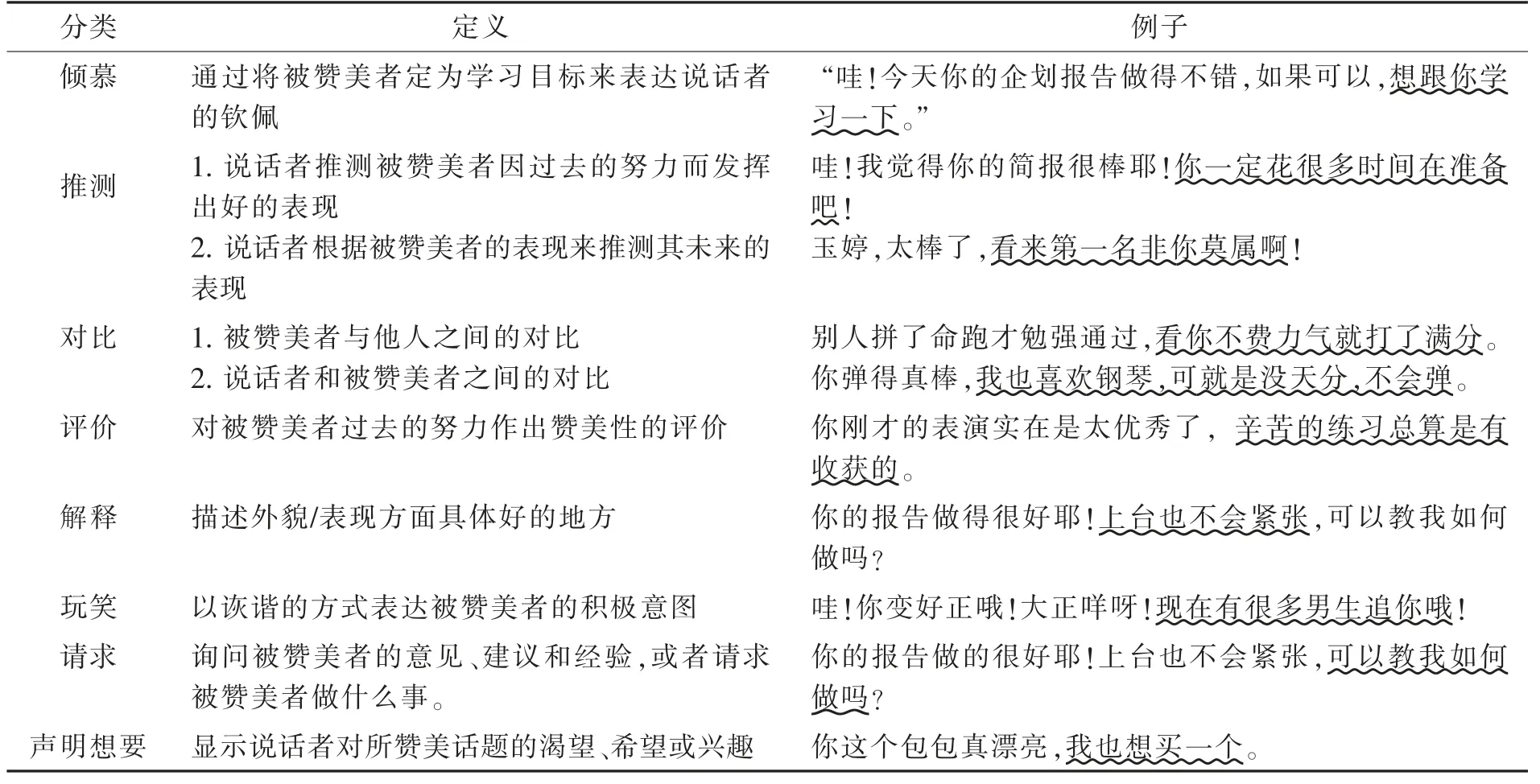

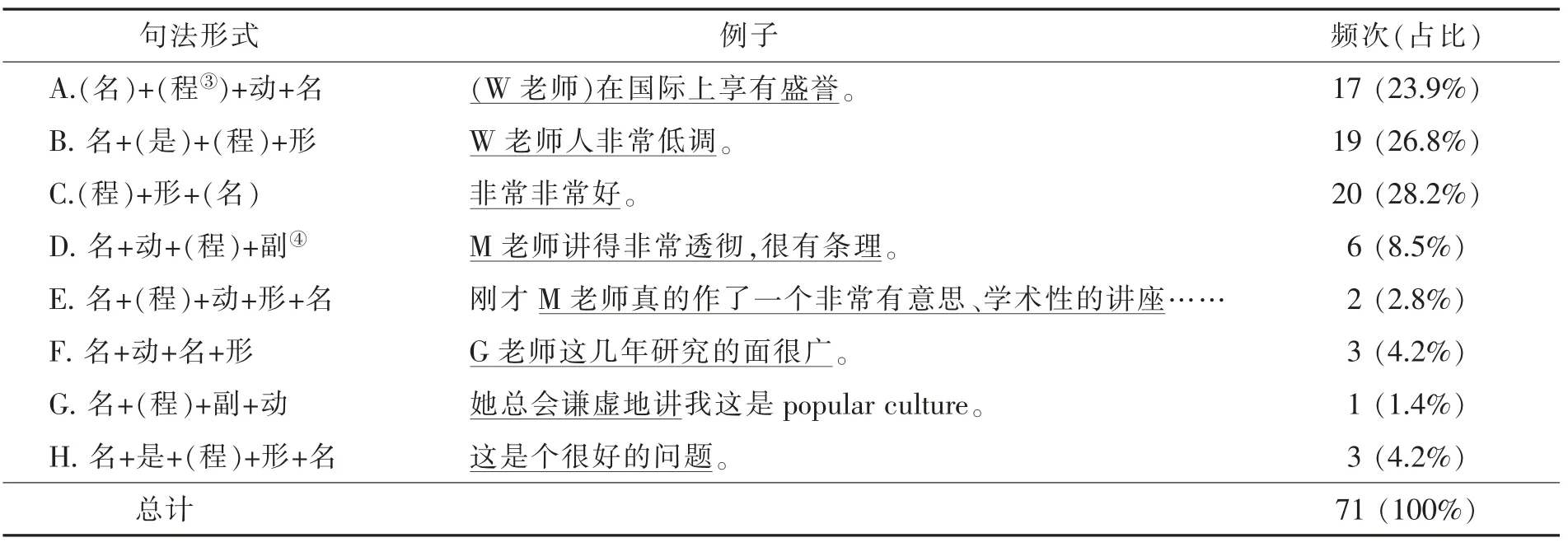

赞美策略分析参照Holmes(1988)的两分法,即显性和隐性赞美。显性赞美指至少用包含一个或一个以上的有直接积极意义的词来表示对被赞美者的积极评价(Yuan 2002), 在形式上有褒义的形容词,可以直观地分辨。例如,在“以小见大的一个题目,非常好的题目”中,“以小见大”和“非常好”都是褒义的赞美形容词。除此之外,还可以通过名词和动词表示赞美。隐性赞美则不使用有直接积极意义的词,但能从中推断出对被赞美者的积极评价(Yuan 2002)。隐性赞美句法形式较显性赞美复杂。具体而言,显性策略依据Wang & Tsai(2003:133)对汉语显性赞美句法形式的分类(如表1 所示);隐性策略根据Lin et al.(2012:1492)的分类(如表2 所示)。在语料标注时,为方便识别,显性赞美用文字下方画直线表示,隐性赞美则用文字下方画波浪线表示。

表1 Wang & Tsai(2003:133)对汉语显性赞美句法形式的分类①Wang & Tsai(2003)使用英文缩写表示句子成分,本研究采用中文缩写表示句子成分。

表2 Lin et al.(2012:1492)的汉语隐性赞美策略②表2 中Lin et al.(2012: 1492)的隐性赞美策略框架里的例子来源于原文。

在分析赞美言语行为的功能时,本文参考(Wolfson 1983;Holmes 1988;Yu 2005)等的研究来识别赞美语功能。

四、结果与讨论

(一)赞美话题

学术互动中的赞美话题和日常话语有所差异,在此语境下赞美者更重视对方的学术思维和能力,因此赞美话题基本不涉及外貌。学术讲座中观众关注的首先是学者本人,其次是讲座主题。学术互动中赞美话题通常与学者自身的品行和学术成就密切相关,主要包括三类:表现/能力、性格和成就。语料显示,表现/ 能力这一话题聚焦学者在学术讲座中的表现以及各方面的能力,如学术能力;性格这一话题则侧重学者的性格特点;成就这一话题以学者的学术专著、头衔等为对象。学术互动中最常见的话题是成就(50.5%),其次是表现/能力(42.6%),相对较少的是性格(6.9%)。一般而言,学术讲座的介绍环节中主持人会着重强调学者的成就,点评环节则强调学者的表现/能力。

(1)各位同学,大家下午好!今天下午我们非常荣幸地请到A 大学的G 教授来B 外语学院讲学。G教授是美国C 大学哲学博士,A 大学文学院教授,国家社科基金评审组成员。G 教授主要研究领域为西方文论与比较文学,艺术史与艺术哲学,跨学科研究与文化研究。 G 教授的主要学术著作有《×××》《×××》,这是一本(后一本)英文著作。(来自L4)

例(1)属于成就类赞美语,出现在学术讲座的起始阶段——介绍环节。成就类赞美语是主持人对主讲人过去所获成就的客观介绍,包括主讲人主持的项目、构建的学说和理论、在重要期刊上发表的学术论文、所获奖项、被授予的头衔等,以“主持”“担任”“发表”“获得”等动词来承接学术成果。

(2)刚才M 老师真的做了一个非常有意思的、学术性的讲座,社会性的报告。(来自L2)

例(2)出现在学术讲座的点评环节,讲座结束后听众给予掌声,然后主持人对主讲人的讲座表现给出直接点评。在该例中,“非常有意思的、学术性的”“社会性的”属于表现/能力类赞美语,涉及主讲人的讲座表现以及与讲座相关的能力,此类话题是学术互动中比较常见的话题。

(3)W 老师人非常低调,非常亲切,我觉得大家后面要是有什么问题可以向W 老师请教。(来自L5)

例(3)出现在学术讲座的介绍环节,主讲人和主持人曾经是密切的同门关系。此例中“非常低调”和“非常亲切”是评判性格的形容词性赞美语,表达了主持人对主讲人性格的钦佩。学术讲座比较重视的是主讲人的思维能力及其分享的内容,因此性格类话题并不是主要赞美话题,当主持人与主讲人关系不熟时,就无法评价对方的性格特点。

学术讲座中的话题多与主讲人的学术成就和能力相关, 因此在日常话语中常见的外貌类赞美语在学术讲座中极为少见。总体而言,成就类赞美语主要出现在学术讲座的介绍环节,辅助强化主持人对讲座意义的肯定态度;表现/能力类赞美语主要出现在点评环节和问答环节,表明主持人或听众对主讲人讲座的积极态度;性格类赞美语主要出现在介绍环节和点评环节,只有关系亲近的主持人和主讲人之间才有可能出现。

(二)赞美策略

1.显性赞美

总体来看,学术互动中的显性赞美多于隐性赞美,占比为61.7%。显性赞美在成就、表现/能力和性格等话题上都有体现,并常辅以隐性赞美。本研究中出现的显性赞美句式见表3:

表3 汉语学术互动中的显性赞美句式

学术互动与日常话语不同,学术互动中往往存在第三方也即听众,主持人面对听众赞美主讲人,常常使用第三人称和无人称开头。表3 中的四类赞美句式A、C、D、H 在句法形式上与Wang & Tsai(2003)对日常话语中显性赞美的概括部分一致,但其中常用的词汇不一样,日常话语中常见的词汇有“好看”“不错”“漂亮”“好”“厉害”,学术话语中常用的词汇与学术相关,较为正式。与日常会话中的赞美语缺乏针对性(Wolfson 1989)不同,学术互动中的形容词性赞美语更具针对性,例如“闻名遐迩的”是对主讲人名气的赞美,“学术性的”是对讲座内容的赞美,“非常低调”是对主讲人性格的赞美。

学术讲座中主持人以多种句式表达显性赞美,其中最常见的句式为C(28.2%)、B(26.8%)和A(23.9%)三种。C 类句式“(程)+形+(名)”在介绍环节、点评环节和问答环节中都出现过,B 类句式“名+(是)+(程)+形”和A 类句式“(名)+(程)+动+名”主要出现在介绍环节和点评环节。C 类和B 类句式的使用频率最高,这和Wang & Tsai(2003)的发现一致,说明汉语中显性赞美程式化程度较高,受场合的影响较小。

2.隐性赞美

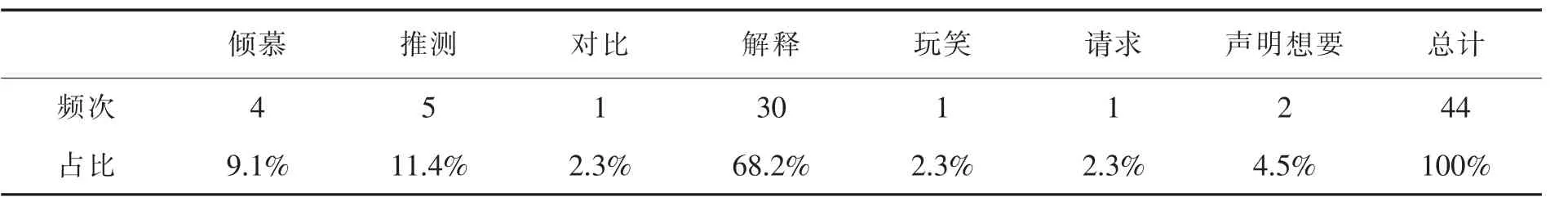

从收集到的语料来看,学术讲座中的隐性赞美有倾慕、推测、对比、解释、玩笑、请求以及声明想要(见表4)。学术互动中的话题主要与学术有关,因此向学者表示倾慕,或详细解释学者的成就比较符合学术语境的要求。由表4 可知,学术互动中最常见的隐性赞美策略是解释,常出现在介绍环节,其次是推测和倾慕,少见对比、玩笑和请求。评价是对学者过去努力的积极评价,本研究中尚未发现此类隐性赞美。

表4 汉语学术互动中的隐性赞美策略

(4)我们介绍了伊格尔顿爱尔兰文化研究,内容是非常丰富的,老师同学也关注英国文学多一点,对爱尔兰文学可能关注得比较少,所以听了讲座之后,我相信大家对这方面一定会有更多的了解。(来自L4)例(4)来自学术讲座的点评环节,其中赞美双方既是师生,又是同一领域的学者。“非常丰富”是积极语义的形容词标志词,说明讲座涵盖许多有用的内容。依据Lin et al.(2012),隐性赞美中的推测是对被赞美者过去的努力以及对未来的影响所作的推测。“我相信大家对这方面一定会有更多的了解”中没有任何表示积极语义的标志词, 但能从话语意义中了解主持人想要表达这个讲座能够使人增长见识这一意思,属于推测类隐性赞美,此类隐性赞美主要出现在介绍环节和点评环节。例(4)中,隐性赞美跟在显性赞美之后强化了显性赞美的力度,与显性赞美一同发挥赞美语力。

(5)我从N 老师身上也学到了很多做人做事的道理。(来自L3)

例(5)来自学术讲座的点评环节,其中赞美双方都是语言学方面的学者,且关系十分亲近。此例无显性标志词,赞美者说从被赞美者身上学到许多道理,表明赞美者将被赞美者视为学习对象,因此属于倾慕类隐性赞美,此类隐性赞美主要出现在介绍环节和点评环节。例(5)的赞美话题是性格,赞美双方关系亲近,赞美者熟知对方的品行,因此能够作出评价。

学术互动中主持人更倾向于使用显性赞美赞扬他人成就、表现/能力和性格,同时也会辅以部分隐性赞美。主持人赞美主讲人成就时多反复使用“显性赞美+隐性赞美”,通常隐性赞美紧跟在显性赞美之后;在赞美他人表现/能力和性格时,隐性赞美并不一定紧跟显性赞美,也可以单独出现。学术互动中显性赞美程式化程度较高,主要以“(程)+ 形+(名)”“名+(是)+(程)+ 形”和“(名)+(程)+ 动+名”三种句式呈现。常见的隐性赞美为解释,主要出现在介绍环节;其次是推测和倾慕,主要出现在介绍环节和点评环节。隐性赞美出现在显性赞美之后是为了详细解释显性赞美,强化显性赞美的赞美语力;部分隐性赞美在特定语境下也可以单独出现,依赖现场语境发挥赞美语力。

(三)赞美语功能

赞美语有开启话题,与听者建立和谐关系的功能(Holmes 1988;Yu 2005),还有缓和批评语气的功能(Wolfson 1983)。学术讲座中主持人赞美主讲人在表现/能力、成就和性格方面的优点,可以吸引听众的注意力,彰显讲座的价值。

首先,主持人可通过多个赞美言语行为开启话题,从而达到让现场的听众更多地了解主讲人的目的。例(6)中,主讲人是主持人的博士生导师,现两人为同一领域的学者。该例属于成就类赞美,以显性方式出现在介绍环节的起始部分。

(6)我是W 老师的学生,他来给我们作演讲,他是个闻名遐迩的学者。W 老师也非常亲切。W 老师有很多很多的光环,我只能挑一些来给大家介绍一下。W 教授是T 大学学术委员会的委员,T大学人文艺术院的院长,2012年入选教育部长江学者,2013年当选欧洲科学院外籍院士。 W老师的著作也非常多, 出版过两部英文专著和四本中文论文集, 他发表的论文一共有90 多篇。那么,特别让我感到亲切的,让我们在座的老师感到亲切的是,W 老师还是我们的杰出校友。(来自L6)

其次,赞美语可以拉近主持人、主讲人和听众的距离,缓和人际关系,活跃讲座的气氛。如例(6)中关于主讲人所获成就的介绍凸显了讲座的价值,以便听众清楚主讲人的学术能力,随后介绍主讲人也是主持人和听众的校友,拉近了主持人、主讲人与听众之间的关系。

最后,赞美语的言外目的在于表达态度(武瑷华2016:70)。除了表达欣赏,赞美语还可以表达对他人言论或行为的认同(黄育红2010:119)。

学术话语中赞美语的主要作用为开启话题、建立和谐关系以及表达态度。此外,赞美语还能缓和批评态度。点评环节中主持人向主讲人提出建议和意见之前,会先以显性赞美来缓和批评语气,使建议和意见变得容易接受。问答环节中主讲人为了鼓励提问者积极深入思考,回答问题前先以简单的显性赞美激励提问者。

五、结论

基于语料分析本研究发现,学术互动中的赞美主要涉及成就、表现/ 能力和性格三类话题,最常见的是成就类,多出现在介绍环节;其次是表现/能力和性格,多出现在点评环节。主持人在赞美主讲人成就时多使用“显性赞美+隐性赞美”,通常而言,隐性赞美紧跟在显性赞美之后;赞美表现/能力和性格时,隐性赞美并不仅仅与显性赞美同时出现,还可单独出现。性格类赞美不是学术互动中的常见话题,双方关系亲近才能发出此类赞美,因而频率较低。学术互动中显性赞美程式化程度较高,多以“程度副词+形容词”表示赞美,常见的句式依次为“(程)+形+(名)”“名+(是)+(程)+形”和“(名)+(程)+动+名”,且句式中的形容词较为多元化,具有话题针对性。最常见的隐性赞美策略是解释,主要出现在介绍环节;其次是推测和倾慕,主要出现在介绍环节和点评环节。赞美言语行为在学术互动中具有开启话题、建立和谐关系以及表达态度的功能。