浙江象山(丹城)方言的语音特点

赵则玲

(浙江外国语学院 中国语言文化学院,浙江 杭州310023)

一、引言

象山是浙江省宁波市下辖县, 位于浙东沿海中段宁波市的东南部, 东经121°34'—122°17', 北纬28°51'—29°39',行政区划隶属宁波市。北靠象山港,与宁波市鄞州区、北仑区隔港相望,西连宁海县,东濒大目洋,南临猫头洋,隔三门湾与台州市的三门县相峙,全县共有800 公里的海岸线,具有“三面环海,一线穿陆”的地理特征。总面积1177 平方公里,人口50 余万。现辖10 镇5 乡3 街道。根据《中国语言地图集》(1987),象山方言属于吴语区太湖片甬江小片。县政府驻地丹城是全县政治、经济、文化中心,丹城话是当地的优势方言,在象山方言中具有较强的影响力和代表性,在吴语甬江片方言中也颇具特色。本文记录的主要是丹城中老年人的方言语音,语料来源于笔者田野调查所获得的第一手材料。

二、象山丹城方言声韵调系统

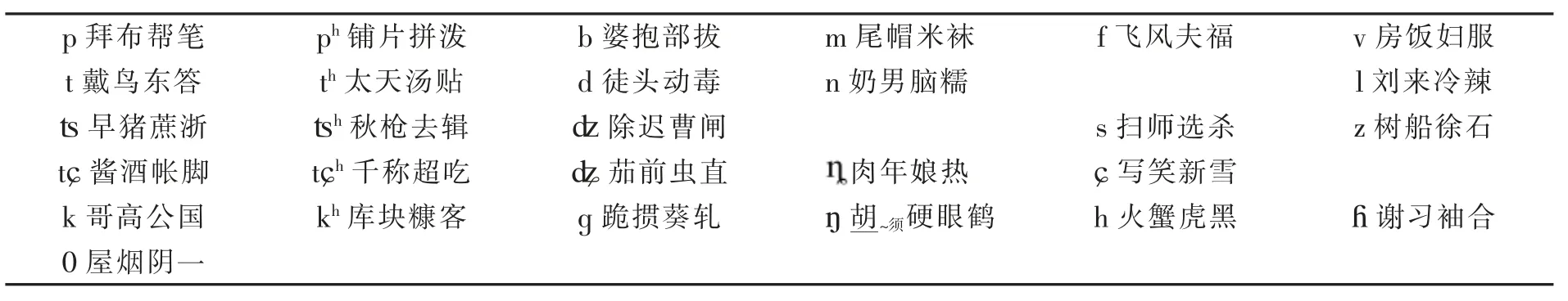

(一)声系统及其字例

声母28 个,包括零声母在内,见表1 所示:

表1 28个声母

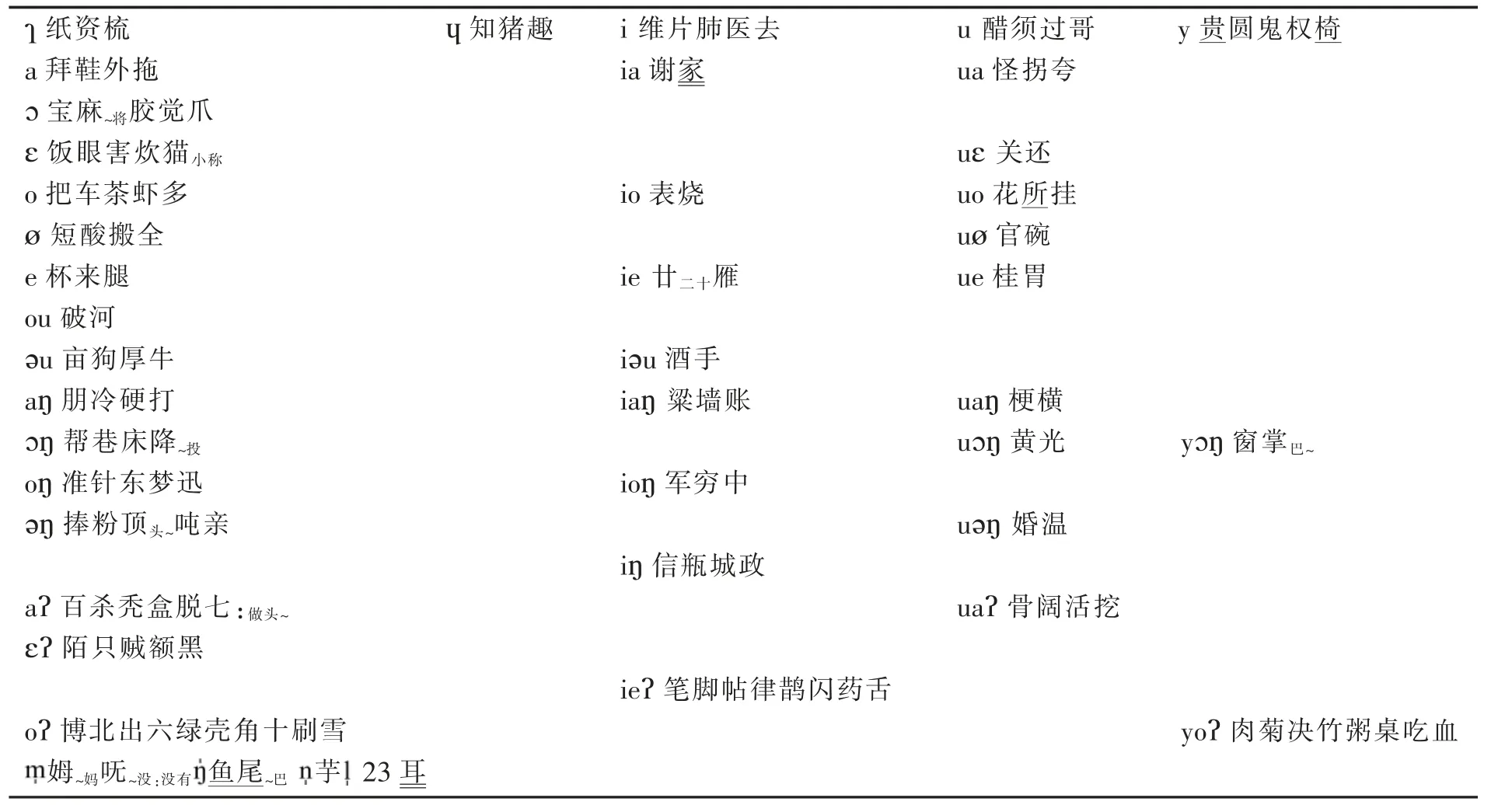

(二)韵母系统及其字例

表2 43个韵母

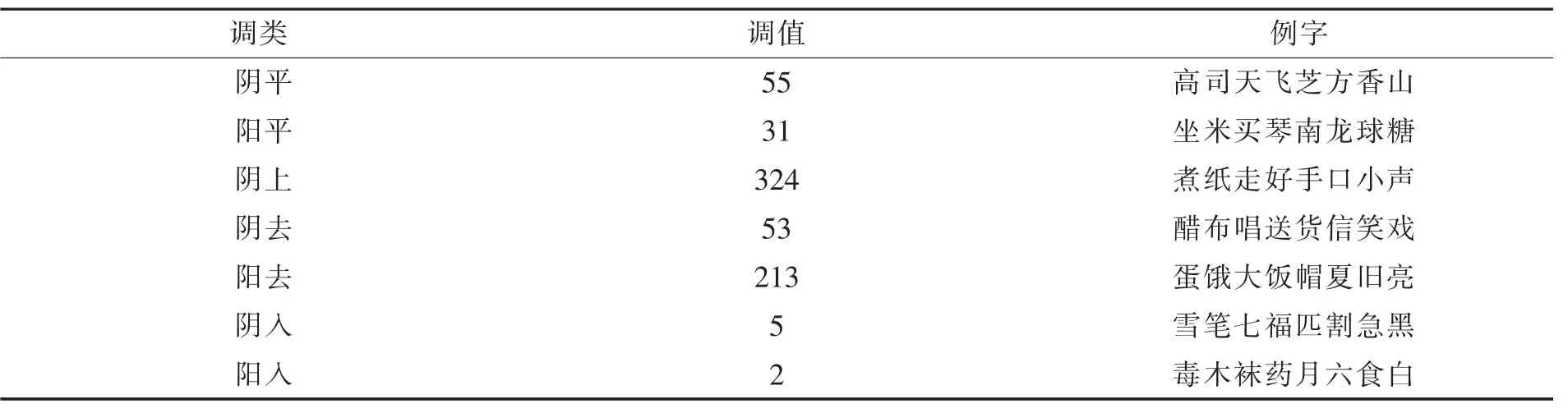

(三)声调系统及其字例

单字声调7 个(不包括轻声),其调类、调值及例字见表3 所示:

表3 7个声调

三、象山方言语音的一般特点

象山方言语音上具有吴方言的一般特点,主要体现在以下五点:

(一)保留古浊声母,呈三分格局

象山方言语音上保留了中古较为完整的古浊音声母,包括浊塞音b-、d-、ɡ-;浊鼻音m-、n-、ȵ-、ŋ-;浊塞擦音ʣ-、ʥ-;浊擦音v-、z-、ɦ- 。呈现“帮滂並”“端透定”“见溪群”三分格局,既有送气与不送气之分,又有清浊音的对立。如“鞭[pi]片[phi]便[bi]”“刀[tɔ]涛[thɔ]桃[dɔ]”“尖[ʨi]牵[ʨhi]键[ʥi]”。而普通话声母中古全浊声母已全部清音化,“涛、桃”读[th],“刀”读[t],声母只有送气与不送气之分,没有清浊音的对立。宁波市区以及所属各县市在声母系统中的这种三分格局上基本一致,但在全浊清化的程度上还存在年龄差异,这不仅是宁波方言的共同特点,也是吴语区最重要的普遍特点。

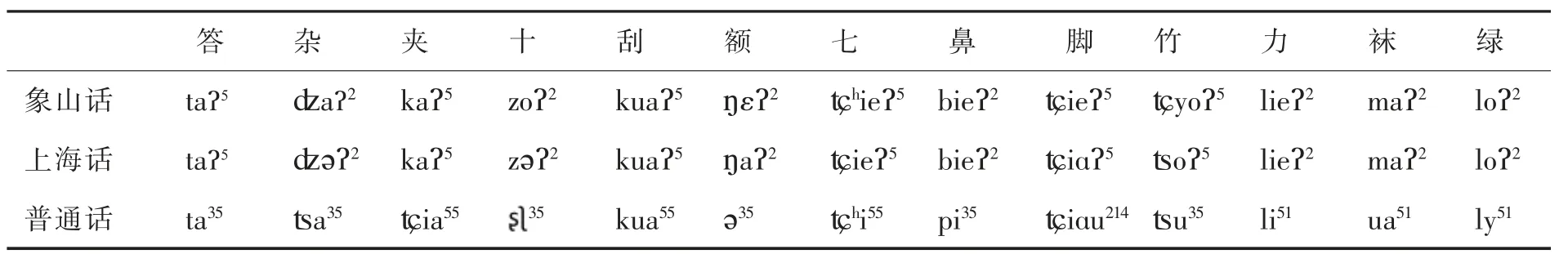

(二)入声韵尾只保留一个喉塞音[Ɂ]

象山丹城方言基本保留古入声韵,3 个古入声清塞音韵尾-p、-t、-k,已演变合并为1 个带有喉部肌肉紧张的喉塞韵尾[-Ɂ],元音韵母发音短促,舌位比舒声韵里的稍后些。例如,古咸深两摄的“答”“杂”“夹”“十”等字,“-p”尾脱落,今分别读为[taɁ5][ʣaɁ2][kaɁ5][zoɁ2];古山臻两摄的“刮”“喝”“七”“笔”等字,“-t”尾脱落,今分别读为[kuaɁ5][haɁ5][ʨhieɁ5][pieɁ5];古宕江曾梗通五摄的“脚”“桌”“力”“麦”“绿”等字,“-k”尾脱落,今分别读为[ʨieɁ5][ʨyoɁ5][lieɁ2][maɁ2][loɁ2]。普通话中入声韵已消失,一律读作舒声韵。对照如表4 所示:

表4 古入声韵对比

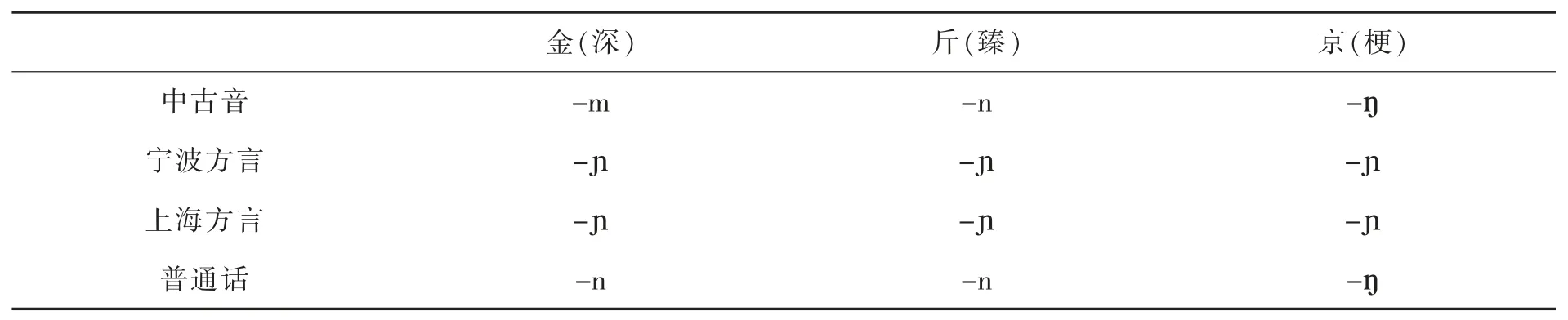

(三)只保留1 个古鼻音韵尾[-ŋ]

中古鼻音韵尾有3 个,即-m、-n、-ŋ。象山方言已无法区分古代收“-m、-n、-ŋ”的字。古咸山两摄舒声字的“-m”和“-n”尾,均已脱落。古深摄字的“-m”尾和臻摄字的“-n”尾均读如曾梗通韵尾“-ŋ”,中古鼻音韵尾在象山方言中只保留了1 个后鼻音“-ŋ”尾,实际音值既不是前鼻音的“n”,也不是后鼻音的“ŋ”,而是舌面中音“ɲ”;而普通话中,三类古鼻音韵尾,除了“-m”尾并入“-n”尾,还保留“-n、-ŋ”两个鼻音韵尾,仍保留前后鼻音的区别。对照如表5 所示:

表5 鼻音韵尾古今方对比

(四)古疑母字仍保留古舌根音声母[ŋ]的读音

普通话中,古疑母字均读为零声母,象山丹城方言大部分古疑母字仍保留古舌根音声母[ŋ]的读音。如果开一歌韵字“蛾、鹅、饿”,假摄麻韵字“牙、芽、瓦”,蟹摄一等字“呆、艾、外”,效摄字“熬、咬”,流摄字“牛”,山摄字“眼、颜”,梗摄字“硬、额”等均读[ŋ]声母。

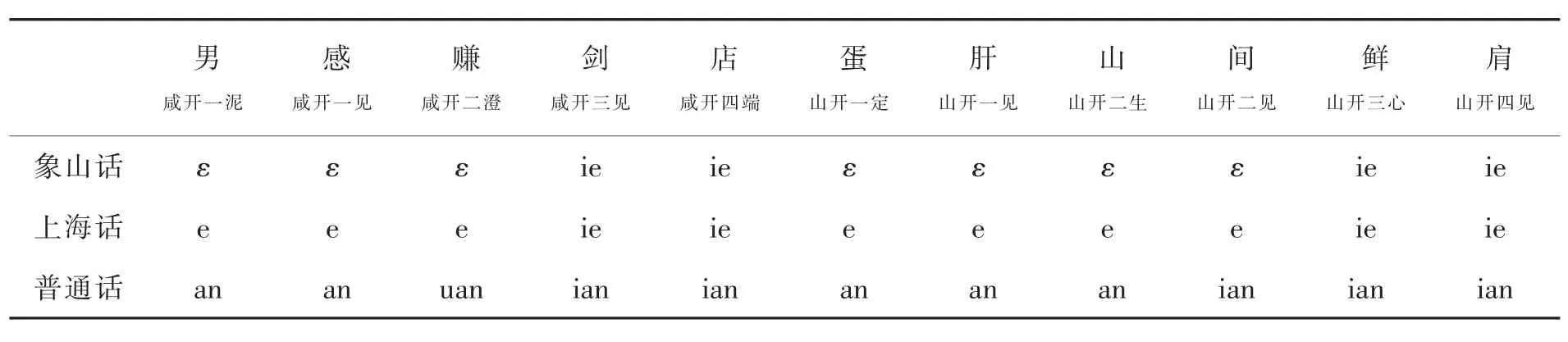

(五)咸山两摄舒声字今读口元音

与甬江小片强势方言宁波六区方言一样,象山丹城方言古咸山两摄舒声字鼻韵尾完全脱落,读[ε]或[ie]口元音,是造成韵母系统中单元音韵母多达11 个的主要原因;而普通话仍保留鼻韵尾。对照如表6 所示:

表6 咸山两摄舒声字例对照

四、象山方言语音的个性特点

象山位于宁波东南一角,东临东海,地理位置较其他县市偏僻,自古交通不便,使得方言相对封闭,发展演变滞后,保留了较多古音特点,在以宁波方言为代表的甬江小片中,特色鲜明,主要体现在以下几个方面:

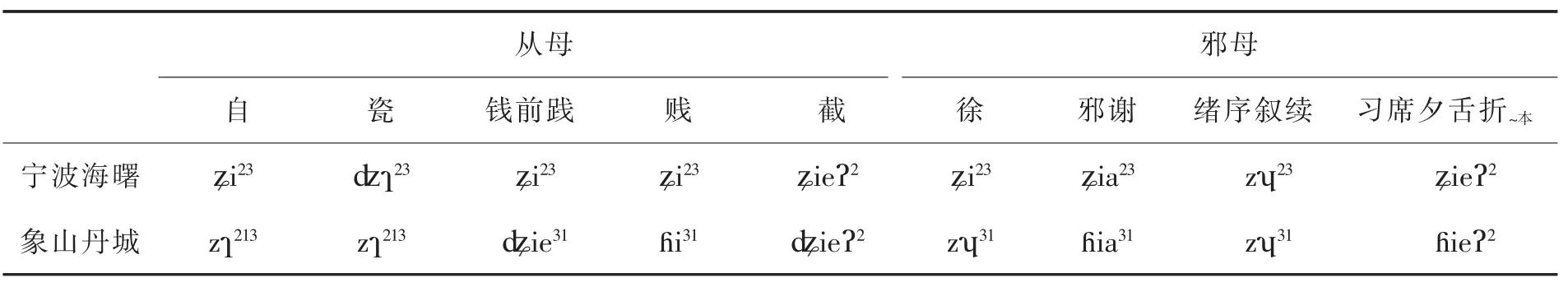

(一)没有舌面浊擦音[ʑ]声母

在吴语甬江小片宁波六区五县代表点声母系统中,象山方言是唯一一个没有浊擦音[ʑ]声母的代表点。据《试论百年来宁波方言声母系统的演变》所述:“宁波方言百年前是没有ʑ 声母的,是由拼读细音的ʦ 组声母随着尖团合流读成ʨ 组的过程中产生。”(胡方2001:68)如全浊三等精组从邪母字拼读细音时,象山丹城从母字已基本完成尖团合流,读为团音ʥ 母,只有个别生活中常用字仍保留尖音,如“自”字;邪母少数常用字仍残留尖音,如“徐”字,仍读尖音z;此外,还有读“z”→“ʑ”演变过程中的过渡音“ɦ”(浊零声母),如“谢、习、贱”等。下面与宁波海曙代表点对照如表7 所示:

表7 古从邪母字例对照

(二)舌面高元音韵母读如舌尖化

古遇蟹止三等字中的部分精知章组和日母字,普通话读舌面高元音[i][u][y]的,象山丹城普遍读作舌尖元音[ɿ]或[ɥ]两读。这种现象语音学上称作舌面高元音“舌尖化”,也叫“摩擦化”,与[i][y]相拼的[tɕ]组声母,也相应变读为[ʦ]组。例如,遇摄鱼虞韵两韵字“猪储著暑书徐如”和“树厨主株数输朱殊”读[ɥ];蟹摄祭韵字“滞誓”读[ɿ],“制世势”读[ɥ];止摄支脂之三韵字“知蜘置”读[ɥ],“池驰迟视市痣治痔”读[ɿ];而上海话均读[ɿ]。象山丹城遇蟹止三摄绝大多数三等字读[ɿ][ɥ]两韵外,只有极个别与普通话一致读u 韵,如“数[su]”。宁波六区方言处在ɿ→u、ɥ→y 过渡阶段,先舌尖化再圆唇。而象山方言正在步入ɿ→u 过渡阶段,ɥ→y 的过渡尚未开始,发展演变明显滞后于宁波六区。

(三)部分韵摄开口三等精知章见四组字同声韵

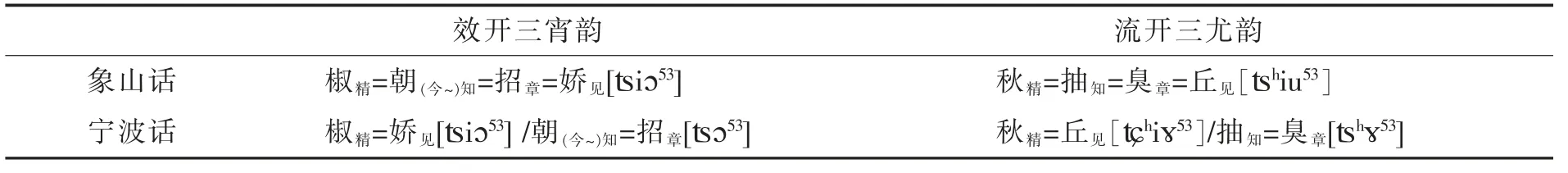

象山丹城方言效流咸深山摄宵尤盐侵仙等韵的开口三等精知章见四组字,与宁波六区方言一样,声韵读音相同,韵母均读如细音,声母读为舌面音,这在浙北吴语中较为独特,例举其与宁波话对照如表8 所示:

表8 古精知章见声母字对照

(四)古臻合三等字韵母读音特别

丹城方言古臻合三等字韵母,各组读音有所不同。如来母字“轮、沦、伦”读[uəŋ],宁波海曙读[εŋ];精母平声“遵”字读[əŋ],宁波海曙读[εŋ];去声“俊”字读[ioŋ],宁波海曙读[ɥεŋ];章组舒声,如“准、春、唇、顺、纯”等读[oŋ],与通合三等字同韵,宁波海曙读[ɥεŋ]。

五、 丹城方言语音的异读

异读指的是在某种方言中,同一个字存在两个或两个以上不同的读音。汉语的各种方言中都存在异读现象,《论汉语方音异读》一文就汉语方言里的各种异读现象进行了分析并归纳出文白异读、别义异读、新旧异读、借用异读、正误异读、同义异读、小称异读和词内变读等八种类型的异读现象(李如龙1999:96-99)。笔者在调查象山丹城方言的过程中发现了一些异读现象,现依据该文的分类方法,归为以下几种:

(一)小称异读

象山方言与其他吴语方言一样存在许多与普通话的儿化音变相类似的语言现象。“小称异读”是由轻声而合音,合音后又引起声的韵调变化(李如龙1999)。“小称”最初是用来指称“小”的事物,在指称“小”的过程中渐渐带上了喜爱、亲昵或是戏谑的感情色彩,于是“小称”除了“指小”的功能外,还衍生出表示喜爱、亲昵、戏谑等的功能。从这一意义上来看,小称异读实际上是语音、语义和语法的复合异读现象。

1.小称变韵

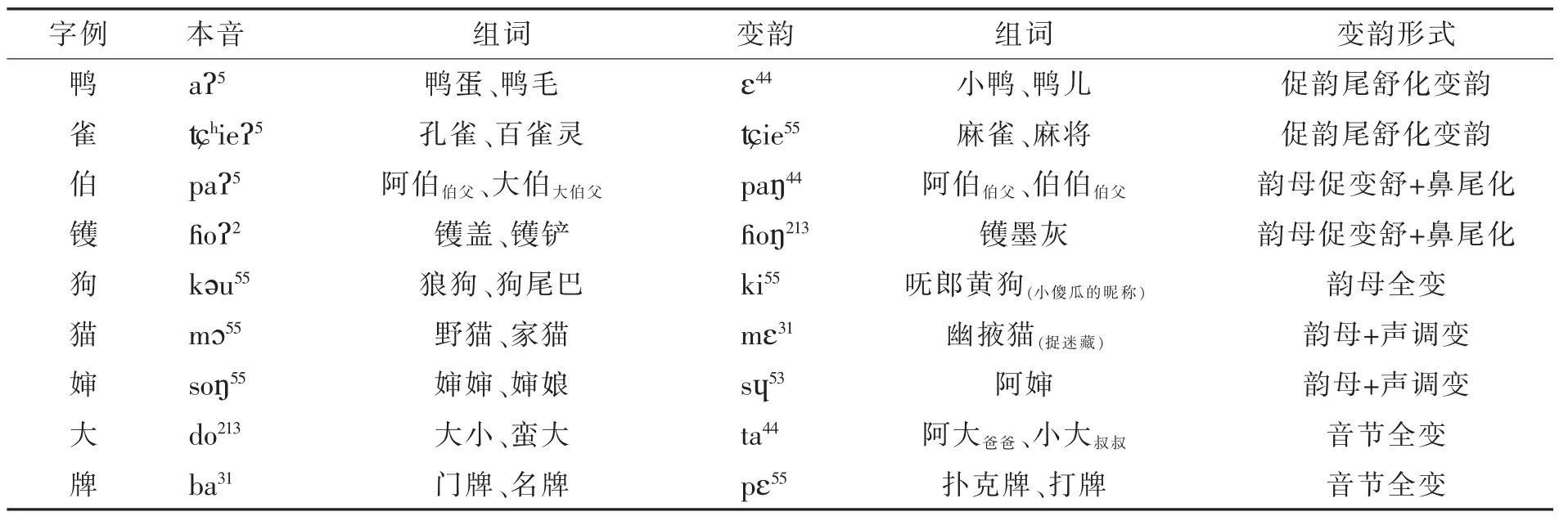

小称变韵就是在“指小”的过程中,韵母发生与本音不一致的情况。吴语中的小称异读以变韵为主,其常见形式有“促韵尾舒化变韵”“韵母鼻尾化”“韵母声调变化”“音节全变”等。象山丹城方言的小称变韵例举如表9 所示:

表9 小称变韵字例展示

2.小称变调

在“指小”的过程中,单字音的声母韵母不变,只发生纯粹的声调变音,称为小称变调。单字调与小称调之间存在对应关系,因单字调的不同而不同。象山方言只残留中古极少数的小称变调,不像南部吴语那样丰富多样,如“鸡、猪、虾、妹”等。“鸡、猪”本调是阴平55调,表示喜爱、亲昵时,读成阴上调324;“虾”本调是阴平55调,小称时,变为阴去调53;“妹”本调是阴去213 调,小称时变为阴平调55。曹志耘先生认为“儿缀是小称的源头”(2001:39)。“鸡、猪、虾、妹”这4 个字,小称变调后可以加儿缀[],读作鸡儿、猪儿、虾儿、妹儿。这些名词后面的“儿”只表示“指小”功能,并不表示喜爱或者其他的功能,可以称作“准小称”。因“儿”发声化韵[],“当它处于词尾时,容易跟前面的音节产生合音”(李如龙1999:103),成为前面音节的鼻音韵尾而发生音变。

(二)文白异读

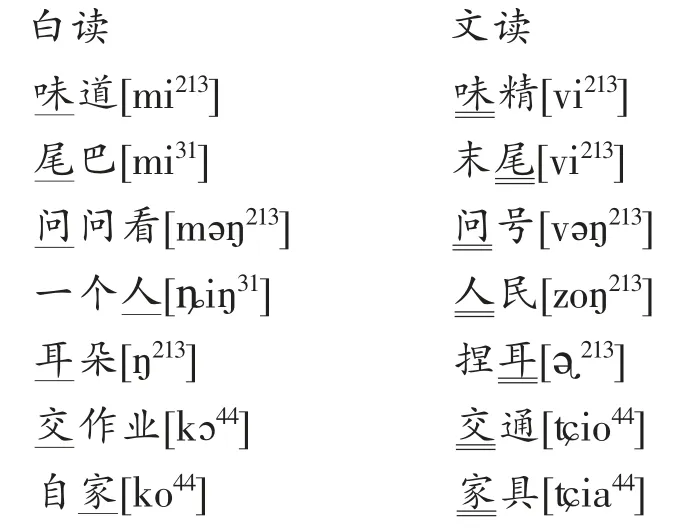

白读音是象山方言里自古音演变而来,本身固有的方音;文读音大多是受普通话影响而来的音。微母日母和见系二等字存在文白异读,如例(1)所示:

(1)

这些文白异读的字,白读音多用于日常口语和口语词,文读音多存在于书面用语和书面词语中。

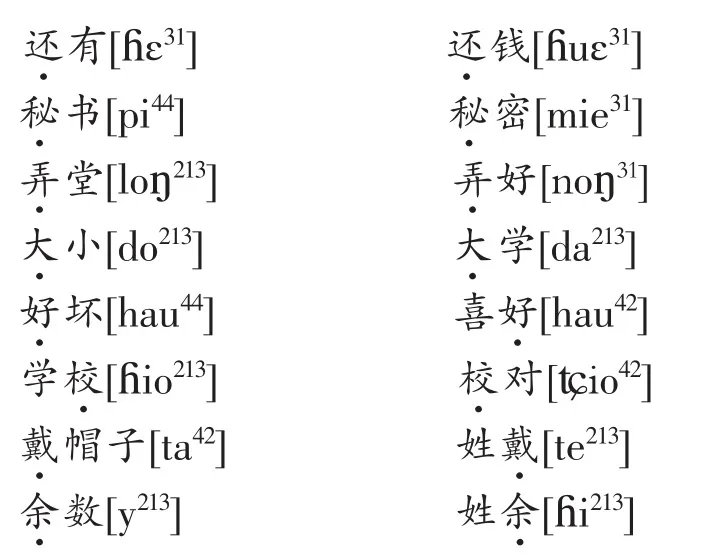

(三)别义异读

同一个字,由不同的读音来表示不同的意义,这便是别义异读。象山方言中也有一些异读现象属于别义异读,如例(2)所示:

(2)

例(2)的别义异读,有的两种读音之间在音义上有一定的联系,有的只是文字上相同。

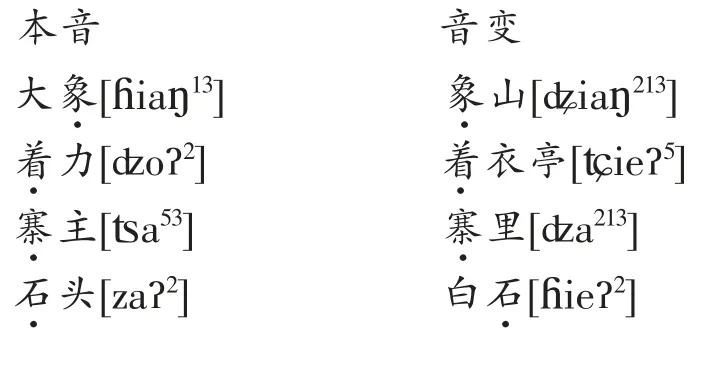

(四)词内变读

一个字的读音在某个特定的词里读成另一个音,离开这个词,该读音便不再使用,这便是词内变读。象山方言中的这一类音变异读现象较少,一般在地名中出现。如例(3)所示:

(3)

六、结语

综上所述,本文在象山(丹城)方言音系(赵则玲2017:65-74)基础上作进一步研究,归纳了该方言的语音特点,并将声韵调系统配以代表字例。象山西连宁海县,东濒大目洋,境内语音有一定的东西地域差异,如“明”字,西部读[məŋ],东部读[miŋ];“亮”字,西部读[iaŋ],东部读[ȵiaŋ],此外,语气强调也略有差异。依据象山话的内部差异,大致可将其分为东、西两片,东片以县政府所在地丹城方言为代表,西片以西周方言为代表,但两片总体差距不大,通话交流毫无困难。西部虽与宁海县接壤,但方言与宁海并不接近,这恐怕与“三面环海,一线穿陆”相对封闭的地理位置以及行政区划自古归宁波管辖有密切的关系。