佛教宗教性量表的编制

邱雯雯

(闽南师范大学 法学与公共管理学院,福建 漳州 363000)

2010年美国普度大学中国宗教与社会研究中心的研究显示,在中国有18%的人自我认同为佛教信仰者,即中国有约1.85亿的佛教信仰者,其中有1730万人是正式皈依的佛教信仰者;这意味着在当代佛教成为中国五大传统宗教中对社会影响最广泛、正式皈依信徒也最多的宗教。[1]佛教对佛教徒和社会产生重大影响。佛教在信教者个体的心理调适、社会化、群体认同、社会整合、社会控制、文化等方面具有重要的作用,另一方面佛教亦被认为具有消极避世的倾向。与佛教有关的研究甚多,不过大多数研究涉及与佛教有关的变量时只是简单的区分是否佛教徒或是否信仰佛教。也就是说大多数研究把佛教徒作为一个内部无差别、无层次的整体来研究,而并不区分信教者卷入其中的层度以及佛教所说的“正信”的程度。问题的实质在于这些研究没有对佛教徒的宗教性进行测量。这种状况不利于深入地研究佛教对佛教徒和社会的影响,不利于佛教变量与其他变量关系的研究。宗教性并无标准定义,麦克·阿盖尔认为具有宗教性是人格的一部分,而且这个词可用来描述某个人的人格,涉及到宗教态度、宗教信念、宗教行为、宗教经验等方面。[2]戴康生、彭耀认为宗教性是判断一个人是否是信教者及其虔诚度的标准。[3]这些观点值得借鉴。另外,与其他宗教相比,佛教典籍众多,教义精深,又特别强调对佛教教义的正确理解和正确的修行方式,即所谓“正信”佛教。综上,笔者将佛教的宗教性界定为个体对于佛教信仰的卷入程度以及正信程度,是个体人格的一部分。其中卷入程度是指个体在佛教信念、佛教态度、佛教行为、佛教体验方面的投入程度。佛教宗教性是判断一个人是否是佛教信仰者及其虔诚度的标准。

一、佛教宗教性测量相关研究回顾

对于信教者宗教性的研究是宗教心理学的一个重要方面,在国外已经有较成熟的研究成果。不过国外的研究大多是基于基督教或天主教的宗教性测量,鲜有关于佛教宗教性的测量。例如麦克·阿盖尔的《宗教心理学导论》中所例举的宗教态度、信念、行为、经验等方面的测量均未涉及到佛教。[2]玛丽·乔·梅多和理查德·德·卡霍的《宗教心理学——个人生活中的宗教》中所例举的宗教动机、宗教意识的测量也未涉及佛教。[4]国内与佛教宗教性有关的研究不多。一种情况是用一般宗教性量表测量信教者,其中包括了佛教徒。例如,王君英的《大学生宗教经验的本土化研究》[5]、黄聚云对大学生宗教性的研究[6]、刘怀英对大学生宗教经验触发因素的研究[7]、刘慧对服刑人员宗教经验的研究[8]、张艺对于大学生宗教经验行为的研究[9]、陈欣对于大学生宗教经验的研究[10]、梁丽萍对中国人宗教认同的研究[11]。曹娟采用莫尔特比1999年的《“年龄通用”内外向量表-12》对佛教徒和基督徒的内在、外在宗教取向进行测量。此研究在翻译量表时,考虑到某些具有基督教特色的名词在其它文化下不适用,在针对佛教徒的问卷中,将带有基督教色彩的概念、教义、行为等名词删除或者用佛教的词语替换,因此问卷分基督教和佛教两个版本。不过,除了表述上的不同之外两个版本的内容并无区别。[12]赵秧亦是编制了措辞不同但内容相同的两个量表对基督教徒和佛教徒分别施测。[13]另一种情况是针对佛教徒编制量表,不过只涉及到宗教性的某个方面。例如,倪月犁对于旅游者佛教认同感的研究,而认同感是指人对自我及周围环境有用或有价值的判断和评估,佛教认同感分为物质认同、观念认同、行为认同、价值认同四个因子。[14]还有一些研究是针对佛教徒编制的量表,涉及到了佛教宗教性的各个方面。例如,包涵所编制的中国佛教徒宗教性量表涉及佛法信仰、修持实践、宗教体验、价值追求四个维度,用于量表开发的样本规模足够大,不过全部题项只有33题。[15]薛慧敏为研究佛教徒宗教性差异所编制的佛教徒宗教性测验量表中包含理性认同、情感体验和行为参与3个维度,共12个项目。[16]胡号应等人开发的佛教相关问卷 (Buddhism Relative Questionnaire,BRQ)包括 29个条目,6个维度,分别为日常体检 (Daily Experience,DE),佛教信念 (Buddhism Belief,BB),佛教应对(Buddhism Copping,BC),佛教修行(Buddhism Practice,BP),生活方式(Life Style,LS)和佛教支持 (Buddhism Support,BS)。此问卷关注的重点在于佛教正信程度。此问卷进行了较全面的信度检验(包括内部一致性信度、分半信度、重测信度)和效度检验(包括结构效度、效标效度、内容效度)。不过该问卷的项目数不多,而且效标效度检验中各分量表得分与症状自评量表以及自测健康评定量表得分的相关性尚需要进一步的理论解释。[17]

对于上述研究现状,笔者认为,首先,应该针对佛教编制专门的宗教性量表。世界各大宗教既有共性又有差异性。佛教典籍众多、教义精深,有其独特的修行方式和宗教体验。另外,佛教虽然是一种外来的宗教,但在中国已经流传近两千年,已经成为我国传统文化的一部分。因此,针对佛教编制专门的测量宗教性的量表,特别是针对中国佛教徒的心理编制宗教性量表,对与佛教相关的问题进行本土化的研究具有重要的意义。其次,佛教宗教性涉及到诸多方面,如对教义的理解、佛教体验、修行方式等,应该开发量表对其进行全面的测量。最后,每个维度应该有足够的题项数,才能够全面反映佛教宗教性的内涵,而且增加量表的题项数或题项适度冗余可以提高量表的内部一致性。

二、项目的编制

为了对佛教宗教性进行测量,笔者自编了佛教宗教性量表。项目的编制依据佛教典籍中关于教义、修行方式的阐述,并与数名虔诚的佛教在家、出家信徒共同探讨确定。量表维度的划分参照了麦克·阿盖尔关于宗教性测量的讨论[2]以及费金的内在宗教与外在宗教因素的划分[4],包括四个维度:佛教信念、佛教态度、佛教行为、佛教体验。参考吕大吉[18]、杨宝琰[19]、罗竹凤[20]、世谨[21]、叶奕乾[22]、朱苑瑜[23]等人的观点,佛教行为是指个体内在的对于佛教的体验、观念、情感等通过外在的身体动作和语言表现出来的行为,如供养、礼拜、读诵佛经、礼拜经典、听大师讲佛法、食素、不杀生等,例如“我会经常去佛寺拜拜”这样的题项;佛教态度是指个体对于佛/神明、佛教组织、佛教活动、佛教信仰的评价、情感反应与行为倾向,例如“当我的社会、经济利益与佛教信仰发生矛盾时,我也决不会在佛教信仰上让步”这样的题项;佛教信念是指个体坚信佛教观点的正确性,并影响其行为、影响其对自身与环境解释的一种个性倾向,例如“我对佛教六道轮回的说法深信不疑”这样的题项;佛教体验是指个体由于佛教信仰而产生的各种感知和情绪体验的总和,例如“禅坐/静坐修定时,我清楚地知道有一切外在事物的存在,但内心却寂静不动”这样的题项。最初项目池中包含60个题项。笔者邀请闽南师范大学心理学专业教师、漳州长生禅寺的出家僧人、数名虔诚居士对项目进行评审:项目是否能够正确、全面地反映佛教宗教性及其以下各个维度的内涵;项目的语言表达是否清晰。根据专家的建议,笔者对项目进行修改,预试量表的题项修改为47项。所有题项采用里克特自评式5点量表计分法,5=完全符合,4=比较符合,3=说不清,2=比较不符合,1=完全不符合,分值越高,表示佛教宗教性越强。

三、施测对象

本研究采用多重分层抽样的方法,选取漳州慈济慈善事业基金会的志工和漳州义工俱乐部的义工作为样本。之所以选择漳州慈济志工作为施测对象是因为慈济在台湾是与佛光山、法鼓山、中台禅寺齐名的四大佛教团体之一,漳州慈济基本上保留了慈济在台湾的运作模式。漳州慈济除了开展诸多慈善活动,也通过读书会、培训等活动使众多会员志工深受佛教影响。而漳州义工俱乐部虽然与慈济同为志愿慈善组织,却没有佛教背景,选择其中的义工作为施测对象可以更好地检验量表能否区分不同层次的佛教宗教性。2016年5月笔者从漳州慈济第一年培训中的200名研习志工中抽取60人,从第二年培训中的71名见习志工中抽取40人,从第三年培训中的36名培训委员和45名受正的慈诚、委员中抽取50人,分别回收有效问卷52、35、41份。同期笔者以漳州义工俱乐部的QQ群为抽样框随机发放问卷100份,回收有效问卷54份。由于各层是不等概率抽样,在数据分析之前笔者分别对各层中的个案进行设计权数的加权和无回答的权数调整。问卷总共发出250份,回收有效问卷182份,总有效问卷率为72.8%。

四、测量工具和统计工具

本研究的测量工具除了包含上述佛教宗教性量表之外,还包括了一些社会人口变量。数据分析的统计工具采用SSPS20.0。

五、结果与分析

(一)样本社会人口学情况

样本年龄均值为42.7318,标准差为11.43401。样本其他社会人口学情况详见表1。

表1 样本社会人口学情况Table 1 Overview of the sample

(二)项目分析

项目分析采用临界比值法(Critical Ration)并检验各题项与量表总分的相关。临界比值法是根据被试在量表的总得分区分出被试者高分组和低分组,再求出高低分两组在各题项上平均分差异的显著性,采用的方法为独立样本t检验。结果显示第42题与总分的积差相关系数为 0.266<0.4,显著水平 P<0.001,说明此题与量表整体的同质性不高,其余题项与总分的积差相关系数都在0.4以上,呈现中高程度相关,并且p值均在0.05的水平上达到显著;临界比值法的分析亦显示第42题虽然显著水平P<0.001,但t=-4.430,t值较小,说明量表的高分组和低分组在此题的平均分差异不大,此题的鉴别度不佳,其余题项的t值绝对值均在9以上,且p值均在0.05的水平上达到显著。因此,第42题“我会为魔或鬼所困扰、感到害怕”应从量表中删除,其余题项仍保留。

(三)因子分析

为检验量表的结构效度,对量表剩下的46个题项进行因子分析。因子分析之前先进行取样适当性量数KMO值和Bartlett球形度检验。KMO值为0.951,说明题项间偏相关性低,题项间存在共同因素,非常适合做因素分析。Bartlett球形度检验P<0.001,说明题项间具有较强的相关性,适合做因子分析。

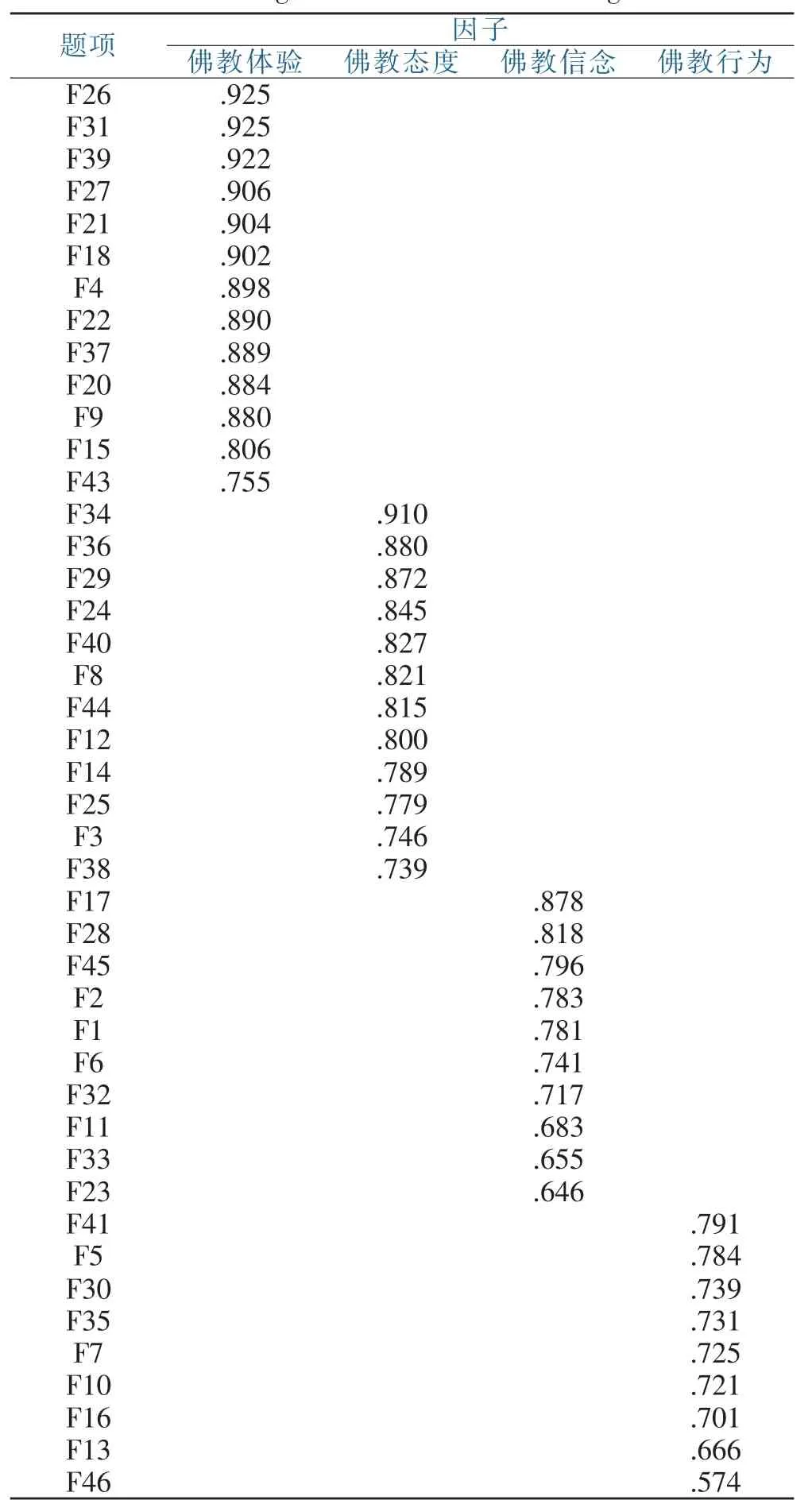

因子提取方法采用主成分法,因子转轴的方法采用最大平衡值法。因子的提取和其中题项的确定根据以下标准:特征值大于1,每个因子中包含的题项至少为3个,因子负荷量在0.5以上,因子中所包含的题项要能反映共同的潜在特质且因子可以命名。经两次因子分析,删去不符合条件的第19题 “我祈祷的目的是为了得到诸佛菩萨神的保佑和帮助”和第47题“我为死后下地狱或投生为畜生而感到担忧、害怕”,最终提取4个因子,保留44个题项,其中佛教信念10项、佛教态度12项、佛教行为9项、佛教体验13项。4个因子的方差累计贡献率达61.172%。另外,每个题项的公因子方差在0.489~0.867之间,说明所提取的几个公因子对各题项的解释能力在中等程度以上。

因子负荷矩阵见表2。

表2 佛教宗教性量表因子负荷矩阵Table 2 Factor loadingmatrix of the buddhist religiousness scale

(四)效标效度

从文献查阅和实证调查的情况来看,是否参加佛教组织以及参与佛教组织相关培训时间的长短会对个体佛教性产生重要影响,因此是否参加佛教组织以及参与佛教组织相关培训的时间可以作为佛教宗教性的一个效标。笔者运用方差分析方法分析参加两种组织(漳州义工俱乐部和漳州慈济)的个案在佛教宗教性量表的总分上是否存在差异,以及参加漳州慈济不同年限培训的志工在佛教宗教性量表的总分上是否存在差异。

方差分析结果显示,慈济组佛教宗教性量表总分的均值为176.1389,义工俱乐部组佛教宗教性量表总分的均值为 136.1852,F统计量的值为 224.120,P<0.001,说明漳州慈济志工量表总分的均值显著高于漳州义工俱乐部志工量表总分的均值。对慈济内部志工的比较结果显示,慈济进入第一年培训志工量表总分的均值为170.5000,进入第二年培训志工量表总分的均值为179.2286,进入第三年培训和第三年培训圆满志工量表总分的均值为187.8049,培训年限越长,量表总分的均值越大;方差分析F统计量的值为14.354,P<0.001,说明慈济内部不同培训年限志工量表总分的均值存在显著差异。进一步的两两比较亦显示慈济内部不同培训年限组别两两间存在着量表总分均值的显著差异(p<0.05),即进入第三年培训和第三年培训圆满组量表总分均值显著高于进入第二年培训组,进入第二年培训组量表总分均值显著高于进入第一年培训组。两两比较采用LSD法,结果见表3。方差分析的结果说明佛教宗教性量表具有良好的效标效度。

表3 慈济内部不同培训年限组别量表总分差异的单因素方差分析Table3 One-way analysis of variance of the scale score

(五)内容效度

本佛教宗教性量表题项的编制根据研究所界定的佛教宗教性及各维度的涵义,依据依据佛教典籍中关于教义、修行方式的阐述,参考了既有的与佛教宗教性有关的量表编制,以及国外较成熟的宗教性量表的编制。形成项目池后笔者邀请大学心理学专业老师、出家僧人、虔诚居士对项目的恰当性和可读性进行评审,依据所获得的建议进行修改。最终形成的量表内容获得了各方一致认可。因此,可以认为本佛教宗教性量表具有较佳的内容效度。

(六)信度检验

信度检验是为了评估量表测量结果的稳定性和一致性。统计结果显示,佛教宗教性量表的Cronbach's Alpha系数值为0.955,说明量表整体测量结果内部一致性很理想,各维度的Cronbach's Alpha系数值在0.738~0.904之间,说明各维度的内部一致性较佳。分半信度检验采用Spearman-Brown系数,量表整体的Spearman-Brown系数为0.938,各维度的Spearman-Brown系数值在0.706~0.902之间,分半信度亦较佳。为了检验量表不同时间测量结果的稳定性,本研究邀请样本中的35人两周后再次施测,重测信度的指标为这35人前后两次施测量表得分的积差相关系数。总量表和各维度两次得分的积差相关系数均在0.7以上(p<0.01),说明佛教宗教性量表不同时间测量结果的稳定性较佳。佛教宗教性量表信度检验的结果见表4。

表4 佛教宗教性量表信度检验Table 4 Reliability Testof the Buddhist Religiousness Scale

本研究所开发的佛教宗教性量表共44个题项,包括佛教信念、佛教态度、佛教行为、佛教体验四个维度。总量表的Cronbach's Alpha系数值为0.955,各维度的Cronbach's Alpha系数值在0.738~0.904之间,说明量表的内部一致性较佳。总量表和各维度的重测信度系数均在0.7以上,说明量表不同时间测量结果的稳定性较佳。专家评定的结果表明量表具有较佳的内容效度。以是否参加佛教组织以及参与佛教组织相关培训的时间作为效标,方差分析的结果表明参加两种组织(漳州义工俱乐部和漳州慈济)的个案在量表的总分上存在显著差异,参加漳州慈济不同年限培训的志工在量表的总分上也存在显著差异,说明量表具有良好的效标效度。因子分析所提取的4个因子的方差累计贡献率达61.172%,每个题项的公因子方差在0.489~0.867之间,量表具有较好的结构效度。总之,佛教宗教性量表各项指标均较佳,可用于测量个体的佛教宗教性,作为进一步研究的工具,尤其适合于佛教组织的研究。

[1]李向平,王莹.美国普度大学中国宗教与社会研究中心:最多为3000万[EB/OL].(2010-08-24)[2016-06-10].http://minzu.people.com.cn/GB/166717/12529774.html.

[2]麦克·阿盖尔.宗教心理学导论[M].北京:中国人民大学出版社,2005:32-205.

[3]戴康生,彭耀.宗教社会学[M].北京:社会科学文献出版社,2007:53.

[4]玛丽·乔·梅多,理查德·德·卡霍.宗教心理学:个人生活中的宗教[M].成都:四川人民出版社,1990:429-472,440-441.

[5]王君英.大学生宗教经验的本土化研究[D].福州:福建师范大学,2013:39-49.

[6]黄聚云.青年大学生宗教性的表现、制约因素及社会影响研究:基于对上海市高校大学生的问卷调查[J].青年研究,2013(6):38-47.

[7]刘怀英.大学生宗教经验触发因素与生活满意度的关系研究[D].福州:福建师范大学,2012:21-34.

[8]刘慧.服刑人员宗教经验与犯罪行为关系的研究[D].福州:福建师范大学,2013:9-17.

[9]张艺.大学生宗教经验归因与宗教行为关系的研究[D].福州:福建师范大学,2012:21-40.

[10]陈欣.大学生宗教经验现状及其相关因素的研究[D].福州:福建师范大学,2012:27-36.

[11]梁丽萍.中国人的宗教心理:宗教认同的理论分析与实证研究[M].北京:社会科学文献出版社,2004:59-69.

[12]曹娟.奥尔波特内在、外在宗教取向二分在非基督宗教中的适用性探讨:以佛教徒和基督徒对比为例[D].上海:复旦大学,2013:15-22.

[13]赵秧.辽沈地区信众宗教信仰现状及其与主观幸福感的关系研究[D].沈阳:沈阳师范大学,2011:21-23.

[14]倪月犁.宗教文化旅游中的“认同—体验”研究:以无锡灵山景区为例[D].南京:南京师范大学,2013:25-38.

[15]包涵.中国佛教徒宗教性发展特点及影响因素研究[D].金华:浙江师范大学,2013:16-26.

[16]薛慧敏.佛教徒皈依原因、宗教性差异调查与佛教心理保健功能探析[D].长春:吉林大学,2011:16-21.

[17]胡号应,黄杏梅,黄鹏,等.佛教相关问卷的信度和效度试测[J].国际精神病学杂志,2011,38(4):213-216.

[18]吕大吉.宗教学通论[M].北京:中国社会科学出版社,1989:255-265.

[19]杨宝琰,万明钢,王微,等.基督教青少年的宗教性:以甘肃农村基督教群体为例[J].心理学报,2008,40(11):1197-1202.

[20]罗竹凤.宗教学概论[M].上海:华东师范大学出版社,1991:159.

[21]世谨.宗教心理学[M].北京:知识出版社,1989:48.

[22]叶奕乾,何存道,梁宁建.普通心理学[M].上海:华东师范大学出版社,2004:344.

[23]朱苑瑜,叶玉珠.实习教师信念改变的影响因素之探讨[J].台湾师大学报(教育类),2003(1):41-46.