“空气的成分”教学设计及课堂实践反思

潘媛++陈瑶++苏毅严

【摘 要】本文从九年义务教育化学课程理念、化学知识教学策略、学生已有的知识经验及科学探究等四个方面对“空气的成分”教学设计进行了反思,通过课堂教学实践发现课程实施者在专业成长方面存在的问题,明确了职前中学化学教师专业发展的方向。

【关键词】反思;空气的成分;教学设计;课堂实践

【基金项目】本文系西安文理学院大学生创业创新项目“中学化学探究性实验教学设计与创新”(项目编号:201738)的阶段性成果。

中图分类号:G633.8 文献标识码:A 文章编号:1671-0568(2017)22-0072-02

《义务教育化学课程标准》(2011年版)的内容标准共有5个一级主题,“空气的成分”是“身边的化学物质”这个一级主题下第一个模块“地球周围的空气”中的第一个课题,是学生具体学习身边的化学物质的开始。《义务教育教科书化学(上册)》(科学出版社)将这一课题安排在“物质的变化”和“物质的性质探究”两个课题之后,旨在让学生运用已有的知识经验及基本实验技能、科学探究的一般思路,通过实验来探究空气中的成分,同时为后续学习“构成物质的微粒——分子”做准备。如何有效实现教材的意图?我们从教学设计及课堂教学两方面进行了尝试,以下是对这次尝试的反思。

一、以课程理念为指导设计教学目标

九年义务教育化学课程的基本理念是“以提高学生的科学素养为主旨”,科学素养从三个维度体现:知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观。通过分析教材,我们首先明确“空气的成分”这一课题想让学生学习哪些知识和技能;其次分析学生运用哪些有效的方法、经历怎样的学习过程可以获得这些知识和技能;最后确定学生运用一定的方法、经历一定的学习过程获得相应的知识与技能。同时,情感态度价值观将发生哪些变化;再结合学生的知识经验,设计出本课题的教学目标。

1. 知识与技能

(1)说出空气中所含成分及各自在空气中的体积百分比。(2)知道氮气和稀有气体的性质和用途。(3)说出测定空气中氧气含量的实验原理,会写红磷与氧气反应的文字表达式;运用观察技能获取实验现象并能根据实验现象得出结论。(4)初步形成混合物和纯净物的概念。

2. 过程与方法

(1)进一步使用分类的方法形成概念。

(2)进一步体验科学探究的一般过程,探究空气中氧气含量的测定。

3. 情感态度与价值观

(1)体验不同学科间的联系,意识到事物是普遍联系的。(2)在有意义的学习情境中进一步强化学习化学的兴趣。

【反思】教学目标的三个维度是不可分割的,具体的知识与技能必须通过相应的过程与方法方可获得,而情感的体验、态度及价值观的形成一定产生于学生运用具体的方法自主参与学习的过程中。所以,在设计教学目标时必须从不同知识与技能出发,结合学生的实际情况选择适当的过程与方法,才能指向相应的情感态度价值观目标。

二、以化学知识分类选择教学策略

新课程强调以“提升学生的科学素养为主旨”,思维是科学素养的核心。所以我们在进行教学设计的过程中,侧重于从学生认知发展规律出发,采用刘知新先生主编的《化学教学论》中的观点,将化学知识分为事实性知识、理论性知识、技能性知识及情意类知识。这更符合一般的认知规律:人首先通过感、知觉获得感性知识,了解事实性知识,再通过分析比较、综合归纳、抽象概括等思维方式获得理论性知识,而在感知和思维的过程中需要技能性知识的支持,在整个认知的过程中体验并形成情意类知识。这种分类与化学课程的三维目标相契合。

本课题的知识与技能目标中,(1)(2)属于事实性知识,空气又是学生熟悉的物质之一,所以我们选择“多重感官协同记忆策略”,通过谈话法设置问题让学生表达,再通过图片展示法呈现相关内容,调动学生听、思、说、看,加强学生对事实性知识的印象;(3)属于技能性知识,我们选择多重联系策略和练习反馈策略,引导学生在实验前根据已有知识经验对实验现象进行猜想与假设,在观察实验现象的过程中思考自己的猜想与假设是否成立,实验结束后尝试表达实验现象及结论并练习书写文字表达式,最后教师及时评价学生的学习行为;(4)是理论性知识中的基本概念,我们选择概念形成策略,用PPT的形式展示生活中常见的纯净物与混合物图片,引导学生将这些物质进行分类引导并表达出每类物质的共同点。

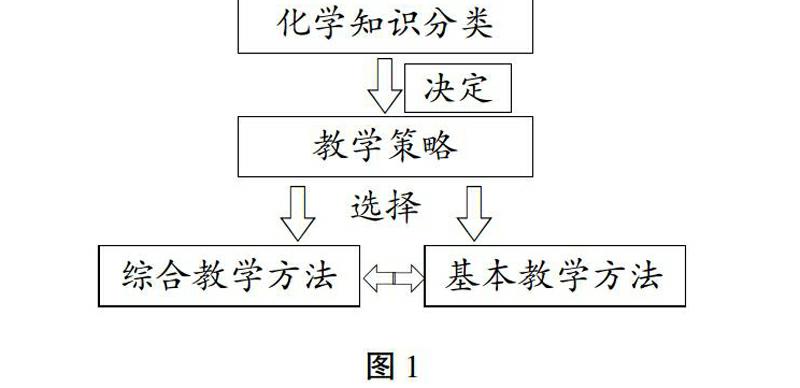

【反思】在学习化学教学论时,我们总是理不清教学策略、基本教学方法和综合教学方法之间的关系。通过本课题教学策略的选择,我们明确了三者间的关系:化学教学基本方法是教师为了完成局部的“任务元”而采用的活动方式,是构成化学综合教学方法的基本构件。化学基本教学方法包括讲授法(其中又分为讲述法、讲解法、演讲法、谈话法)、演示展示法、练习法、读书指导法。教师个人的教学理念不同,这些基本教学方法的呈现方式也各异。不同的教學理念在同一节课里将不同的教学基本方法组合起来运用就形成了综合式教学方法,例如注入式教学法、传统式启发教学法、问题探究法等等。 即,教师根据教学目标、任务、内容及学生情况等因素,在某种教学思想或理论的指导下,将若干种基本教学方法按照一定的方式结合而成。教学策略则是教师在化学教学活动中有效的教学规则、方法、技巧及其调控,即教师明确了教学策略,对如何有效选择基本教学方法推行自己的教学理念应了然于心。通过教学策略的选择,我们明确了教学策略及教学方法的选择步骤,如图1:

三、从学生的知识经验出发设计教学过程

美国心理学家奥苏贝尔研究指出,只有将学生置于有意义的学习情境中,即将新知识与学生已有的知识联结起来,学生的学习才是有效的。作为最熟悉的身边物质之一,学生对空气已有了某些定性认知,例如空气不是单一的物质,其中含有氧气、氮气、二氧化碳等成分。我们在设计教学过程的时候,运用谈话法设置了3个问题,意在通过让学生思考回答问题,把即将要学习的新知识与学生已有的知识经验联结起来,置学生于有意义的学习情境中。endprint

问题1:空气的成分是单一的吗?如果不是,请举例证明。

问题2:空气看不见,摸不着,你怎样证明它是存在的?你用什么方法可以收集一集气瓶的空气?

问题3:刚才同学说空气中有氧气,那空气中氧气的含量有多少呢?你是怎么知道的?

通过上述3个问题,把本节课的探究主题明确下来:如何测量一定量的空气中氧气的含量?接下来继续运用谈话法,按照科学探究的一般过程,从学生已有的知识经验设置问题,引导学生完成实验探究过程。

1. 猜想与假设

问题1:我们能不能直接测量一集气瓶中的空气中氧气的体积呢?为什么?

问题2:我们可不可以把氧气“取出来”测量呢? 用什么方法“取出来”?

问题3:假设我们用燃烧的方法消耗集气瓶中的氧气,集气瓶中气体的什么会随之减少?是不是随便用一种可燃物燃烧就可以消耗氧气,也能使集气瓶内气体的压强减小?瓶内的压强小于外界大气压的时候,如果我们把集气瓶与盛有水的容器连通后,会看到什么现象?

2. 实验与事实

教师演示实验,学生观察。

3. 解释与结论

学生对实验现象进行解释之后得出结论。

4. 反思与评价

教师运用谈话法设置问题,引导学生进行反思与评价。

问题1:为什么不用金属镁、铜或蜡烛来消耗集气瓶中的氧气?

问题2:如果①没有检查测量装置的气密性;②红磷量不足;③装置没有冷却到室温就打开了止水夹,测量结果会怎样?

问题3:如果①点燃红磷的燃烧匙没有及时插入集气瓶并塞紧瓶塞;②点燃红磷前未夹紧止水夹,测量结果会怎样?

问题4:为什么要在集气瓶底部放少量水?

5. 表达与交流

组织学生表达空气中氧气含量测定的原理、注意事项,并让学生尝试书写红磷燃烧的文字表达式,最后进行交流。教师通过图片展示加强学生对空气成分的定量认识,让学生了解氮气和稀有气体的性质和用途。

最后的知识目标“混合物和纯净物”,教师列举一些实例,让学生分析、比较,找出分类标准给出定义。

【反思】回顾整个教学设计过程,在多种感官协同记忆策略、多重联系策略、概念同化策略及练习反馈策略的指导下,主要运用谈话法和演示展示法两种基本教学方法,结合学生的知识经验,将学生置于有意义的学习情境中。每个教学环节以学生的认知发展规律为主线设计,努力做到环环相扣,步步指向三维教学目标的达成。

四、教学设计的实施情况及反思

我们的教学设计用于西安市西电中学初中科学班的课堂教学。该班是我们省级大学生创业创新项目“中学化学探究性实验教学设计与创新”的实验样本,由初二全年级随机抽样选取的30名学生组成。本课题的教学设计在实施过程中,学生的活跃程度出乎意料,课堂气氛生动热烈。事实证明,把课堂的主动权交给学生,根本不用担心学生上课不专心,更不用担心学生上课不听老师话。整节课堂学生精神都处于高度集中的状态,或思考、或观察、或表达,每一个学生都参与其中,比较顺利地达成了教学目标。

与此同时,每一位项目组成员也感受到深深的压力:当一名合格的中学化学教师真不容易!我们认为,要胜任中学化学教师这一职业,必须具备以下几点过硬的素质:(1)扎实的化学学科专业知识。不仅要知道具体的化学知识是什么,更要明白这些知识的来龙去脉,还要清楚具体知识间的相互联系;(2)过硬的化学学科教学理论知识。要熟练准确地解读化学课程标准,能以化学课程标准为指导有效地进行教材分析,能针对不同类型的化学知识选择有效的教学策略和方法,能结合學生的实际情况设计能将学生置于有意义的学习情景中的教学方案,具备过硬的课堂教学技能以顺利实施教学设计。

通过化学课堂教学实现“提升学生科学素养”的目标,任重而道远。专业成长的目既已明确,我们将持之以恒。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育化学课程标准[S].北京:北京师范大学出版社,2011.

[2] 义务教育教科书.化学上册[M].广州:广东教育出版社,2012:30-39.

[3] 刘知新.化学教学论[M].北京:高等教育出版社,2009:254-255.

[4] 周青.化学教学设计与案例分析[M].北京:科学出版社,2014:125-127.

[5] 王允珉.中学化学教学法[M].上海:华东师范大学出版社,1990:147-210.

(编辑:赵 悦)endprint

新课程研究·基础教育2017年8期