《唐律疏议》中的“情”考辨

刘晓林

(吉林大学 法学院,吉林 长春 130012)

《唐律疏议》中的“情”考辨

刘晓林

(吉林大学 法学院,吉林 长春 130012)

传世文献中“情”的含义可分为“人情”与“本情”两类,表达本情、真情、实情等含义时多记述狱讼、司法等内容;竹简秦汉律中有“知情”“言情”等表述,“情”皆作本情、真情、实情;《唐律疏议》中“情”出现282次,其中65%表述形式为“知情”“不知情”,88%表达的含义为本情、真情、实情;“情”作为立法语言与法律词汇,在唐律中的主要功能是围绕“正刑定罪”展开的,这也是唐律立法主旨与基本价值追求的直接表现。

唐律疏议;情;正刑定罪

“情”通常表达人情、情欲与本情、实情两类含义,“情”作为人情、情欲在传世文献中非常普遍,这种用法对于理解法典中的“情”不可避免地产生影响。如果对法典中的“情”不加辨析,可能在一定程度上影响人们认识传统立法主旨与基本价值追求。目前学界对中国古代“情理法”进行了充分的研究,对传统法的依据与精神等宏观方面进行了深入而有益的探讨,①但将“情”作为立法语言、法律词汇,详究其在法典中的基本含义、表述形式及特征的成果略显不足。现有研究成果多将传统法制中的“情”理解为“人情”,②论据多为传统法的概括内容而没有深入分析“情”作为法律术语的表述形式。以笔者所见,仅有王斐弘教授撰文对传统法中“情”的表意做了辨析,指出人情、感情、情义、情分、情愿、情欲、性情、知情、同情等不同形式应当分别认识。③但王文旨在探讨传统司法中的“情理”,主要依据材料为敦煌《文明判集残卷》,其对“情”相关表述的划分也是以敦煌文献的记载为主,文章对唐律相关内容涉及较少,暂未专门涉及作为立法语言与法律词汇的“情”。因此,本文拟以《唐律疏议》中“情”的含义与表述为切入点,探讨“情”作为立法语言、法律词汇所具有的含义与用法。在此基础上,从微观的角度对唐律立法主旨与基本价值追求试做概括。

一、“情”的含义与用法

1.“情”的含义

《说文解字》释“情”:“人之阴气有欲者。”段玉裁注:“董仲舒曰:情者,人之欲也。人欲之谓情,情非制度不节。《礼记》曰:何谓人情,喜怒哀惧爱恶欲,七者不学而能。”④“情”是“人情”与“人欲”,其内容不需后天习得,而是发自内心的本能生成,这是“情”最基本的含义。“人情”是“常情”,朱熹谓:“欲生恶死者,虽众人利害之常情。”⑤发自内心的“常情”从性亦从心,《朱子语类·性情心意等名义》载:“古人制字,亦先制得‘心’字,‘性’与‘情’皆从‘心’。……盖性即心之理,情即性之用。”⑥“性”是内心的人欲,“情”是内心人欲的外在表现,两者不可分割。既然表现于外,自然因人、因事、因时而有所不同,顾炎武谓:“朱子作君臣服议……盖事亲者,亲死而致丧三年,情之至、义之尽也。事师者,师死而心丧三年,谓其哀如父母而无服,情之至,而义有所不得尽者也。事君者,君死而方丧三年,谓其服如父母,而分有亲疏,此义之至而情或有不至于其尽者也。当参度人情,斟酌古今之宜,分别贵贱亲疏之等,以为降杀之节。”⑦事亲、事师、事君当参度人情而别贵贱亲疏,不同对象“情分”不同,表现亦当有别。

“情”尚有其他含义,《康熙字典》释“情”:“情,实也。《论语》上好信,则民莫敢不用情。”⑧“情”即本情、实情,《春秋左传·序》:“故发传之体有三,而为例之情有五。……推此五体,以寻经、传,触类而长之。”孔颖达正义曰:“上云‘情有五’,此言‘五体’者,言其意谓之情,指其状谓之体,体情一也,故互见之。”⑨“言其意”“指其状”才叫“情”。《淮南子·齐俗训》载:“亲母为其子治扢秃,血流至耳,见者以为爱之至也。使出于继母,则过者以为嫉也。事之情一也,所从观者异也。”⑩“事之情一也”即本情、实情为一,观察者的立场不同则结论各异。“情”作为本情、真情、实情,与司法、诉讼的关系最为密切,《周礼·天官·小宰》:“以官府之六叙正群吏……六曰以叙听其情。”郑玄注曰:“叙,秩次也,谓先尊后卑也。……情,争讼之辞。”贾公彦疏曰:“‘六曰以叙听其情’者,情,谓情实。则狱讼之情,受听断之时,亦先尊后卑也。”郑玄谓“情”为“争讼之辞”,贾公彦谓“情实”,两者含义一致。《吏学指南·状词》释“状”:“《演义》曰:‘貌也。’以貌写情于纸墨也。”将案件本情、实情书面记录,这应当是“状”最基本的内容。“告状”:“谓述其情而诉于上也。”即将案情记述并提交司法机关。记录并提交的案情自然是本情、真情,其中“情”的含义非常明确。

2.竹简秦汉律中的“情”

法律规范、法典中出现的高频次词汇作为专业术语,在保持其通常含义的基础上应当具有特殊性:立法语言、法律词汇直接针对法律关系的主体,直接地决定法律行为的认定与法律责任的归属。那么,“情”出现在法律规范与法典当中所具有的特殊含义与用法就是需要进一步探讨的问题。睡虎地秦简《法律答问》与《封诊式》中见有关于“情”的表述3次:

女子甲去夫亡,男子乙亦阑亡,相夫妻,甲弗告请(情),居二岁,生子,乃告请(情),乙即弗弃,而得,论可(何)殹(也)?当黥城旦舂。(《法律答问》一六七)

治狱,能以书从迹其言,毋治(笞)谅(掠)而得人请(情)为上;治(笞)谅(掠)为下,有恐为败。(《封诊式·治狱》一)

注释小组将“情”注释为“实情”,亦可作本情、真情,“弗告情”即没有告知实情,“乃告情”即女子甲生子后才将去夫逃亡的实情告知现在的丈夫乙。《封诊式》中的“情”也作本情、实情,具体来说表达的是案情之意。“毋笞掠而得人情”即没有刑讯就获得了案件本情,相同的用法可见于《尉缭子·将理》:“故善审囚之情,不待捶楚,而囚之情可毕矣。笞人之背,灼人之胁,束人之指,而讯囚之情,虽国士有不胜其酷,而自诬矣。”又《礼记·大学》:“无情者不得尽其辞,大畏民志。”郑玄注曰:“‘无情者不得尽其辞’者,情,犹实也。言无实情虚诞之人,无道理者,不得尽竭其虚伪之辞也。”睡虎地秦律中所见的“情”皆为本情、真情、实情之意,且特指案件的本情。

张家山汉简《二年律令》中“情”出现8次,其中《盗律》4次、《亡律》2次、《津关令》1次。所见的“情”作“知情”使用5次,含义皆为知悉本情:

……买者智(知)其请(情),与同罪。(《盗律》六七)

取(娶)人妻及亡人以为妻,及为亡人妻,取(娶)及所取(娶),为谋(媒)者智(知)其请(情),皆黥以为城旦舂。其真罪重,以匿罪人律论。弗智(知)(一六八)者不(《亡律》一六九)

取亡罪人为庸,不智(知)亡,以舍亡人律论之。所舍去未去,若已去后,智(知)其请(情)而捕告,及詷〈诇〉告吏捕得之,皆除其罪,勿购。(《亡律》一七二)

智(知)其请(情)而出入之,及假予人符传,令以阑出入者,与同罪。……(《津关令》四八九)

将吏智(知)其请(情),与同罪。……(《津关令》四九六)

根据六七简的内容,“买者知其情,与同罪”即买者知悉卖者“不当卖”,但仍然买受,买卖双方皆黥为城旦舂。其他几支简的内容亦如之,“知情”之后的内容一般都是“与同罪”或关于具体处罚的表述,一六九简虽残损,但根据前文,“不知”应当不予处罚。“知情”的表述是汉律中比较固定的形式,正史亦有记载,《后汉书·孔融传》引《汉律》:“与罪人交关三日已上,皆应知情。”《二年律令》中还有3处关于“证不言情”的表述:

证不言请(情),以出入罪人者,死罪,黥为城旦舂;它各以其所出入罪反罪之。狱未鞫而更言请(情)者,除。吏谨先以辨告证。(《盗律》一一○)

“言情”即陈述本情、真情与实情,根据一一○简的内容,司法过程中如果证人没有陈述真情、实情,导致他人可能被错判死罪的,要处以黥为城旦舂的刑罚;由于未陈述实情而导致他人可能被错判为其他罪的,各以其所出入之罪处罚;如果宣判之前又陈述实情的,则可以免于处罚。一二一、一二二两支简的内容是关于特殊主体“证不言情”的处罚。

竹简秦汉律中,“情”的含义比较固定,皆作本情、真情、实情,而未见人情、人欲之“情”。当然,由于不见秦汉律全貌,其中是否有“情”作人情、人欲的用法不得而知,但从表述形式与出现的几率来看,即使存在相关内容,人情、人欲也应当不是秦汉律中“情”的主要含义。换句话说,本情、真情、实情是秦汉律中“情”的主要含义与用法。

3.唐律中的“情”

《唐律疏议》中“情”共出现282次,涉及到各篇中的条文共计104条。就表达的含义来看,大致可分为三类:一是通常的情,即人情;二是由“人欲”所引申的含义,“人欲”本质上是人内在的心理,“情”在唐律中也有作主观心态与主观意愿的用法;三是本情、真情与实情,其含义、用法以及典型表述形式皆与竹简秦汉律中所见的“情”一致。

表1 《唐律疏议》中“情”的含义、典型表述及出现频次

从唐律中“情”所表达的含义及出现的频次来看,作为本情、真情、实情的“情”是最主要的含义,此种用法不但在表意上沿袭了秦汉律中“情”的含义与用法,且相关律文与秦汉律有着非常明显的渊源关系。《断狱》“讯囚察辞理”条(476)载:

诸应讯囚者,必先以情,审察辞理,反覆参验;犹未能决,事须讯问者,立案同判,然后拷讯。违者,杖六十。

《疏》议曰:依狱官令:“察狱之官,先备五听,又验诸证信,事状疑似,犹不首实者,然后拷掠。”故拷囚之义,先察其情,审其辞理,反覆案状,参验是非。“犹未能决”,谓事不明辨,未能断决,事须讯问者,立案,取见在长官同判,然后拷讯。若充使推勘及无官同判者,得自别拷。若不以情审察及反覆参验,而辄拷者,合杖六十。

讯囚“以情审察辞理”即根据案件事实详细辨别囚犯供述的内容,“情”作情实,特指案件事实。“故拷囚之义,先察其情,审其辞理,反覆案状,参验是非”与前述睡虎地秦简《封诊式·治狱》中的“治狱,能以书从迹其言,毋笞掠而得人情为上”显然表达了相同的内容,其中“情”的含义与用法皆一致。又《贼盗》“知略和诱和同相卖而买”条(295)载:

诸知略、和诱、和同相卖及略、和诱部曲奴婢而买之者,各减卖者罪一等。知祖父母、父母卖子孙及卖子孙之妾,若己妾而买者,各加卖者罪一等(展转知情而买,各与初买者同。虽买时不知,买后知而不言者,亦以知情论)。

明知他人所卖之部曲、奴婢属不当买卖之列仍然买受的,根据具体情节予以处罚,这与前述张家山汉简《二年律令·盗律》六七简的内容非常相似,但唐律对于买受人的处罚区分了不同的具体情节,规定更加详细。

二、唐律中的“人情”

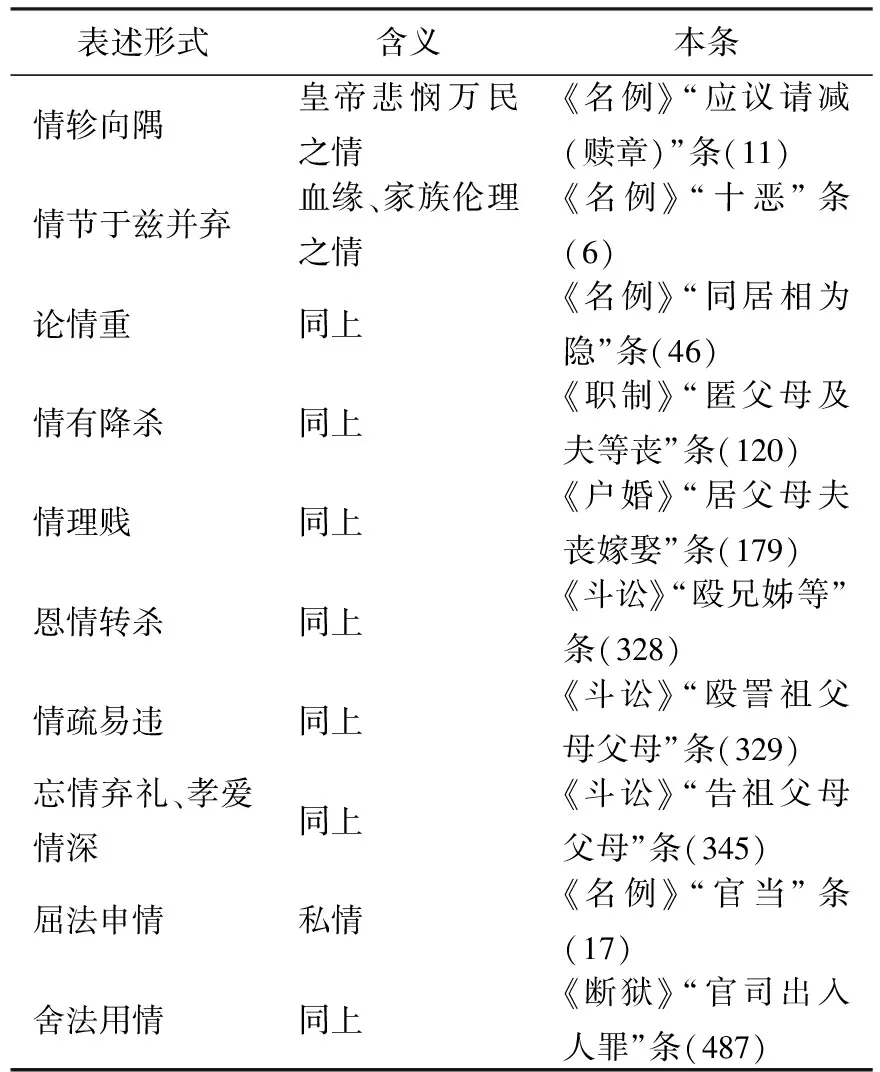

唐律中“情”表达人情等含义仅出现11次,占总数的4%,相关内容涉及到了10条律文。表述形式与含义如下:

表2 唐律中表达人情等含义的“情”

“情”表达“人情”等含义应当是“人欲之情”的直接转述,根据其表达的具体内容,又可具体讨论。唐律中“情”有1次特指皇帝悲悯万民之情,《名例》“应议请减(赎章)”条(11)《疏》议曰:“加役流者,旧是死刑,武德年中改为断趾。国家惟刑是恤,恩弘博爱,以刑者不可复属,死者务欲生之,情轸向隅,恩覃祝网,以贞观六年奉制改为加役流。”“情轸向隅,恩覃祝网”即皇帝恩情遍及各个角落,恩与情可互训,恩情特指皇帝悲悯万民之情。“情”的此种用法多见于传世文献,《全唐文·太宗》载:“皇情轸虑,哀彼黎元,推毂投柯,申兹吊伐,走以不武,奉遵朝寄。”又《全唐文·权德舆》:“皇情轸悼,追赠户部尚书,哀荣之礼,于公备矣。”但“情”的此种含义与用法于唐律中仅见此处,这应当是借鉴传世文献中的人物传记与诗词等艺术表现力较强的笔法,并非立法语言。

“情”表达血缘、家族伦理之情,唐律中此种用法出现8次,《户婚》“居父母夫丧嫁娶”条(179):“诸居父母及夫丧而嫁娶者,徒三年;妾减三等。”《疏》议曰:“‘妾减三等’,若男夫居丧娶妾,妻女作妾嫁人,妾既许以卜姓为之,其情理贱也,礼数既别,得罪故轻。”“情理贱”的表述中“理”作“……的内容”,此处表达的含义是妾所具有的“情”之内容较妻为贱,具体来说,妾较之妻在家族中的地位以及其与夫家的亲缘、伦理之情的内容为轻。结合后文“礼数即别”的表述,其含义非常清晰,《礼记·内则》载:“聘则为妻,奔则为妾。”郑玄注曰:“奔,或为‘衒’。……聘,问也。妻之言齐也。以礼则问,则得与夫敌体。妾之言接也。闻彼有礼,走而往焉,以得接见于君子也。”妻与妾的这些具体差异即“情理贱”表达的内容,也是“嫁娶为妾”与“嫁娶为妻”相比得罪轻的原因。

“情”表达私情时特指官员曲法之私情,唐律中此种用法仅有2次,《名例》“官当”条(17)《疏》议曰:“受请枉法之类者,谓受人嘱请,屈法申情,纵不得财,亦为枉法。此例既多,故云‘之类’也。”又《断狱》“官司出入人罪”条(487)《疏》议曰:“‘官司入人罪者’,谓或虚立证据,或妄构异端,舍法用情,锻炼成罪。”“屈法申情”与“舍法用情”之“情”皆是私情,至于“私情”的具体内容,朱熹曰:“设使人无秉彝之良心,而但有利害之私情,则凡可以偷生免死者,皆将不顾礼义而为之矣。”即有所利害,或是追逐利益、或是趋避祸害,弃成法于不顾。曲法与舍法的主体都是官员,其最终都会导致坏法,即官员由于受财或其他原因而枉公法以徇私情。

三、唐律中的“正刑定罪”之“情”

除了“人情”以外,唐律中的“情”还表达了两类含义:主观心态、主观意愿;本情、真情、实情。这两类含义的具体内容差别比较明显,但其作为立法语言与法律词汇所具有的功能是一致的。“凡律以正刑定罪”,此为唐律立法的主旨与功能。那么,法典中的技术性手段包括立法语言、法律词汇等应当是围绕“正刑定罪”展开的。行为人的主观心态、主观意愿对定罪量刑具有直接的决定作用;本情、真情、实情更是定罪量刑的决定性因素。

1.主观心态与主观意愿

唐律中“情”作主观心态与主观意愿出现了20次,占总数的7%,相关内容涉及到16条律文。其含义与表述如下:

表3 唐律中作主观心态与主观意愿的“情”

从具体含义分析,主观心态与主观意愿没有严格区分,但我们从“情”指涉的具体行为来看,两者有所区别。“情”表达主观意愿出现5次,涉及《户婚》中4条律文,内容为卑幼对其人身去留的意愿或婚姻双方的意愿。如《户婚》“放部曲奴婢还压”条(160)载:“又问:部曲娶良人女为妻,夫死服满之后,即合任情去住。其有欲去不放,或因压留为妾及更抑配与部曲及奴,各合得何罪?答曰:……此等转嫁为妻及妾,两和情愿者,并不合得罪。唯本是良者,不得愿嫁贱人。”又《户婚》“义绝离之”条(190)《疏》议曰:“‘若夫妻不相安谐’,谓彼此情不相得,两愿离者,不坐。”“任情去住”“两和情愿”指的是对于人身去留依其主观意愿,“情不相得”亦是夫妻双方的主观意愿。

“情”的含义兼有主观心态与主观意愿出现了3次,涉及2条律文,其内容涉及共同犯罪的认定与处罚。《户婚》“监临娶所监临女”条(186)《疏》议曰:“若亲属与监临官同情强娶,或恐吓娶者,即以本律首从科之,皆以监临为首,娶者为从。”又《贼盗》“谋叛”条(251):“诸谋叛者,绞。已上道者皆斩(谓协同谋计乃坐,被驱率者非)。”《疏》议曰:“‘谓协同谋计乃坐’,协者和也,谓本情和同,共作谋计,此等各依谋叛之法。‘被驱率者非’,谓元本不共同情,临时而被驱率者,不坐。”“同情强娶”是说监临官与其亲属对强娶监临女的行为具有共同的犯罪故意,那么,“同情”表达的含义是监临官与其亲属既具备共同的认识因素也具备共同的意志因素。“本情和同”与“不共同情”相对,前者是“共作谋计”,后者是临时被驱率。“谋计”的内容既包括共同的认识因素,也包括共同的意志因素。“情”在此处兼具主观状态与主观意愿,即数个行为人对共同犯罪行为的内容、行为方式、犯罪结果有大致相同或相似的认识并具有决意实施共同犯罪行为的意志。处罚方面,监临官由于其特殊身份被认定为首犯,监临官之亲属为从犯,在监临官所处刑罚的基础上减一等科刑;而实施谋叛的数人,虽然在定罪方面区分首从,但处罚方面一体科斩,未有区分。

“情”表达主观心态出现12次,涉及到11条律文。多数情况下,“情”本身并未明确包含主观善恶的判断,需结合具体表述理解其含义,如情无私曲、情不挟私、情不涉私、情恶故为、情在于恶等。若行为人主观上没有恶意,其行为不构成犯罪或虽为犯罪但减轻或免于处罚;若行为人主观上存在恶意,其行为即属犯罪或应当加重处罚。前者如《名例》“官当”条(17)《疏》议曰:“私、曲相须。公事与夺,情无私、曲,虽违法式,是为‘公坐’。各加一年当者,五品以上,一官当徒三年;九品以上,一官当徒二年。”又同条:“问曰:敕、制施行而违者,有公坐以否?答曰:譬如制、敕施行,不晓敕意而违者,为失旨;虽违敕意,情不涉私,亦皆为公坐。”“情无私曲”是说官员主观心态不存在徇私与曲法的故意,“情不涉私”则是说官员虽然有违敕意但主观心态不存在徇私的故意。后者如《名例》“老小及疾有犯”条(30):“其殴父母,虽小及疾可矜,敢殴者乃为‘恶逆’。或愚痴而犯,或情恶故为,于律虽得勿论,准礼仍为不孝。老小重疾,上请听裁。”“情恶故为”是说存在主观恶性,此处“情恶”与“故为”可互训,主观上存在恶性必然是故意犯罪,这也将“情”的具体含义表达得十分清晰。“情”表达主观心态时,仅有1处直接表达了主观恶意,《斗讼》“斗殴杀人”条(306)“问答”载:“兵刃杀人者,其情重,文同故杀之法,会赦犹遣除名。”结合本条律《疏》:“以刃及故杀者,谓斗而用刃,即有害心。”可知“情重”表达的含义为:以刃杀人较之手足杀人,行为人主观方面的恶意与害心更重,那么,“情”的含义即行为人主观方面的恶意与害心。

2.知情、不知情

唐律中“知情”“不知情”出现185次,“情”作本情、真情、实情时74%皆为此表述形式,在唐律所见“情”的总数中也占到66%,相关内容涉及到55条律文。从数量来看,“知情”与“不知情”是《唐律疏议》中“情”的最主要表述形式;从渊源来看,这一表述又直接见于秦汉简牍与传世文献,是秦汉律中“情”的最主要表述形式。因此,“知情”“不知情”应当是唐律中“情”作为立法语言与法律术语的主要表述形式。从涉及的内容来看,唐律中“知情”“不知情”的表述直接决定着具体行为的定罪量刑,其功能明显沿袭了秦汉律中“情”的用法。根据不同的法律处理结果,可将唐律中“知情”“不知情”涉及的相关内容做如下分类:

第一,“知情”“不知情”直接决定着是否构成犯罪、是否予以处罚。《卫禁》“不应度关而给过所”条(83):“诸不应度关而给过所,取而度者,亦同。若冒名请过所而度者,各徒一年。……主司及关司知情,各与同罪;不知情者,不坐。”《疏》议曰:“‘主司’,谓给过所曹司及关司,知冒度之情,各同度人之罪。不知冒情,主司及关司俱不坐。”

第二,“知情”“不知情”直接决定着加重或减轻处罚。《卫禁》“私度有他罪”条(85):“诸私度有他罪重者,主司知情,以重者论;不知情者,依常律。”主司知情以私度者所犯其他重罪予以处罚,若主司不知私度者犯有其他重罪则仅“依常律”,不加重处罚。又《职制》“监临之官家人乞借”条(146):“诸监临之官家人,于所部有受乞、借贷、役使、卖买有剩利之属,各减官人罪二等;官人知情与同罪,不知情者各减家人罪五等。”监临官知其家人的违法行为则与之同罪,若不知家人违法之情则减轻处罚。

第三,“知情”“不知情”不影响定罪量刑。《贼盗》“卑幼将人盗己家财”条(288):“诸同居卑幼,将人盗己家财物……若有杀伤者,各依本法(他人杀伤,纵卑幼不知情,仍从本杀伤法坐之)。”《疏》议曰:“若他人误杀伤尊长,卑幼不知情,亦依误法。其被杀伤人非尊长者,卑幼不知杀伤情,唯得盗罪,无杀伤之坐。其有知情,并自杀伤者,各依本杀伤之法。”又《贼盗》“共谋强窃盗”条(298):“若共谋窃盗,临时不行,而行者强盗,其不行者造意受分,知情、不知情,并为窃盗首;造意者不受分及从者受分,俱为窃盗从。”同居卑幼伙同外人盗自己家财物,若外人杀伤尊长,卑幼不论是否知情皆以杀伤尊长罪处罚;数人共谋窃盗,策划之人未参与实际的实施行为,而参与具体犯罪之人实际上实施了强盗,策划犯罪之人不论对强盗行为是否知悉,仅以窃盗论处。前者不论卑幼是否知情,皆以杀伤之重罪论,后者不论是否知情,仅以窃盗之轻罪论。两者的共同之处在于犯罪行为发生了转化,前者由窃盗转化为杀伤,后者由窃盗转化为强盗;处罚不同之原因在于前者涉及到卑幼犯尊长,后者定罪量刑过程中未涉及伦常因素。因此前者知情、不知情皆从重,后者知情、不知情都从轻。

第四,“知情”“不知情”决定着非刑罚处理方式。此种用法在唐律中涉及2条律文。《名例》“以赃入罪”条(33):“问曰:假有盗得他人财物,即将兴易及出举,别有息利,得同蕃息以否?其赃本是人、畜,展转经历数家,或有知情及不知者,如此蕃息,若为处分?答曰:律注云:‘生产蕃息’,本据应产之类而有蕃息。若是兴生、出举而得利润,皆用后人之功,本无财主之力,既非孳生之物,不同蕃息之限,所得利物,合入后人。其有展转而得,知情者,蕃息物并还前主;不知情者,亦入后人。”关于所盗赃物历经数家后所生蕃息的归属,若后受之人知悉赃物来源,蕃息归属前主;若后受之人不知其为赃物,蕃息归属当时占有者。《户婚》“奴娶良人为妻”条(191):“诸与奴娶良人女为妻者,徒一年半;女家,减一等。离之。”良贱不得通婚,否则对双方及相关人等根据具体情况分别处罚。对于良贱为婚所生子女,律《疏》载:“其所生男女,依户令:‘不知情者,从良;知情者,从贱。’”律《疏》通过引述《唐令·户令》条文规定:良人对与之为婚的贱人身份是否知悉决定着所生子女的身份。我们注意到唐令中出现“知情”“不知情”的相关表述,从内容来看,其含义、用法与唐律一致。

3.原情、责情、量情与论情

《唐律疏议》中“情”表达本情、真情、实情等含义时除了“知情”“不知情”以外,其他形式比较多样,很难概括表述上的共性,如“原情”“责情”“量情”“论情”等。这些表述共出现66次,占总数的23%。分析相关内容,我们发现这些表述的具体含义和指向比较明确,都是要求司法过程要“议律论情”,最终达到“原情议罪”与“量情为罪”。司法过程要详究案件本情、实情并深入辨析法律规定,最终使犯罪行为与处罚相适应。若违反了这一要求,司法官员“增减情状”“失情”或参与司法过程的证人、译人等“证不言情”,则对相关责任主体予以处罚。

(1)“原情议罪”与“量情为罪”

“原情”即“原其本情”,《名例》“十恶”条(6)律《注》载:“指斥乘舆,情理切害。”《疏》议曰:“旧律云‘言理切害’,今改为‘情理切害’者,盖欲原其本情,广恩慎罚故也。”贞观律中的“言理切害”经永徽修律改为“情理切害”,所增之“情”字突出了“原情”之意,即“原其本情”。“本情”是案件的真实情况,“原其本情”是要求司法官员在案件审判过程中要尽量推究案件的真实情况,《吏学指南·详恕》释“原情”:“谓推其所犯也。”《断狱》“断罪应斩而绞”条(499)《疏》议曰:“‘失者,减二等’,谓原情非故者,合杖九十。”“原情非故”即推究案件的本情、真情与实情,行为人并非故意犯罪。又《斗讼》“戏杀伤人”条(338)《疏》议曰:“‘戏杀伤人者’,谓以力共戏,因而杀伤人,减斗罪二等。若有贵贱、尊卑、长幼,各依本斗杀伤罪上减二等。虽则以力共戏,终须至死和同,不相嗔恨而致死者。‘虽和,以刃’,礼云:‘死而不吊者三,谓畏、压、溺。’况乎嬉戏,或以金刃,或乘高处险,或临危履薄,或入水中,既在险危之所,自须共相警戒,因此共戏,遂致杀伤,虽即和同,原情不合致有杀伤者,唯减本杀伤罪一等。”“原其本情”即要求司法官员对于行为人与行为对象之间是否存在贵贱、尊卑、长幼关系以及犯罪工具、犯罪环境等真实情况皆要有所辨别。“原其本情”的最终落脚点是“原情议罪”“量情为罪”,即给予不同的行为适当的处罚。《名例》“八议者(议章)”条(8)律《注》:“议者,原情议罪,称定刑之律……”《疏》议曰:“谓原其本情,议其犯罪。”又《杂律》“不应得为”条(450)《疏》议曰:“临时处断,量情为罪,庶补遗阙,故立此条。情轻者,笞四十;事理重者,杖八十。”“原情”与“量情”是基础与根据,“议罪”与“为罪”是目的与结果,其基本价值追求是“情罪一致”,这里特别表达的是对于犯罪人科处的刑罚必须与案件的本情、真情、实情相适应。

(2)“增减情状”“通状失情”与“证不言情”

“原其本情”是司法过程的基本要求,若是未得“本情”则是违反了此要求,必须根据责任主体的主观心态分别予以处罚。《断狱》“官司出入人罪”条(487)载:“诸官司入人罪者(谓故增减情状足以动事者,若闻知有恩赦而故论决,及示导令失实辞之类),若入全罪,以全罪论。”司法官员故意“增减情状”、掩盖本情而影响了司法审判结果的客观性,若他人无罪而故令其受罚,司法官员则要承担同样的处罚。同条:“即别使推事,通状失情者,各又减二等;所司已承误断讫,即从失出入法。”《疏》议曰:“‘别使推事’,谓充使别推覆者。‘通状失情’,谓不得本情,或出或入。‘各又减二等’,失入者,于失入减三等上又减二等;若失出者,于失出减五等上又减二等。”审核案件的官员若“通状失情”,在审判官员应受处罚的基础之上减等处罚。唐律对参与司法过程的证人、译人也要求其供述“情实”,否则,根据其“不吐情实”所造成的断罪出入减等处罚。《诈伪》“证不言情及译人诈伪”条(387):“诸证不言情,及译人诈伪,致罪有出入者,证人减二等,译人与同罪。”《疏》议曰:“‘证不言情’,谓应议、请、减,七十以上,十五以下及废疾,并据众证定罪,证人不吐情实,遂令罪有增减;及传译番人之语,令其罪有出入者:‘证人减二等’,谓减所出入罪二等。‘译人与同罪’,若夷人承徒一年,译人云‘承徒二年’,即译人得所加一年徒坐;或夷人承流,译者云‘徒二年’,即译者得所减二年徒之类。”

四、结语

《唐律疏议》中“情”表达人情、私情等含义的用法仅有11次,占总数的4%。作为立法语言与法律词汇,绝大多数“情”作本情、真情、实情,其含义与内容直接决定着具体行为的定罪量刑;另有部分“情”作为主观心态、主观意愿使用,对定罪量刑也产生着直接影响。从出现频次来看,“知情”“言情”等表述是唐律中的“情”最主要的表述形式,这与竹简秦汉律中所见的“情”一致,也与《唐律疏议》作为法典的体例相契合。“情”作此类含义,在唐律中表达了两方面内容:一是定罪量刑的决定性因素,如主观心态以及“知情”“不知情”等表述;二是司法过程的基本要求,即“原情”“责情”“量情”与“论情”等。刑事立法的主旨与价值追求是“正刑定罪”,即准确认定犯罪行为以及科处适当的刑罚。那么,唐律中作为本情、真情、实情大量出现的“情”应当是这一主旨与价值追求的直接表现。

注释:

①代表性成果包括但不限于:范忠信、郑定、詹学农:《情理法与中国人——中国传统法律文化探微》,中国人民大学出版社1992年版;俞荣根:《天理、国法、人情的冲突与整合》,《中华文化论坛》1998年第4期,第12-19页;霍存福:《中国传统法文化的文化性状与文化追寻——情理法的发生、发展及其命运》,《法制与社会发展》2001年第3期,第1-18页;胡克明:《我国传统社会中的情理法特征——交互融合与互动共生》,《浙江社会科学》2012年第3期,第83-88页。

②参见陈亚平:《情、理、法:礼治秩序》,《读书》2002年第1期,第63-69页;胡秀全:《论〈唐律疏议〉中的人情》,《黑龙江史志》2014年第11期,第89-90页。

③参见王斐弘:《敦煌法制文献中的情理法辨析》,《兰州学刊》2009年第9期,第1-5页。

④[汉]许慎:《说文解字注》第十篇下,[清]段玉裁注,上海古籍出版社1981年版,第502页上。

⑤[宋]朱熹:《四书章句集注·孟子集注》卷十一,中华书局1983年版,第332页。

⑥[宋]黎靖德编:《朱子语类》卷第五,王星贤点校,中华书局1988年版,第91-92页。

⑦[明]顾炎武:《日知录集释》卷第十四,[清]黄汝成集释,浙江古籍出版社2013年版,第857页。顾炎武所谓“朱子作君臣服议”,见《礼记·檀弓上》:“朱子曰:‘事亲者致丧三年,情之至,义之尽者也。事师者心丧三年,其哀如父母而无服,情之至而义有不得尽者也。事君者方丧三年,其服如父母,而情有亲疏,此义之至而情或有不至于其尽者也。’”[清]孙希旦:《礼记集解》卷七,沈啸寰、王星贤点校,中华书局1989年版,第165页。

⑧[清]张玉书等总阅、[清]凌绍雯纂修、高树藩重修:《新修康熙字典》,启业书局1981年版,第520页上。

⑨[周]左丘明:《春秋左传正义》卷一,[晋]杜预注,[唐]孔颖达正义,北京大学出版社1999年版,第18-20页。

⑩何宁:《淮南子集释》卷十一,中华书局1998年版,第806-807页。

(责任编辑:知 鱼)

The Elaborative Study of “Qing” inTheCommentsonLawsofTangDynasty

LIU Xiaolin

(Law School, Jilin University, Changchun 130012, China)

The meanings of “Qing” in ancient literature include “human feelings” and “the truth”, and the latter “the truth”, when connoting the real situations, or the actual state of affairs, narrates the contents of lawsuits and the judicature, etc. The phrases such as “with knowledge of the truth”, “expressing the truth of the case” appeared in bamboo slips of Qin and Han dynasty laws, which referred to the real situations, the truth of the case, or the facts. The word “Qing” counts 282 times, 65% of which have the expressions of “with knowledge of the truth”, “without knowledge of the truth”, 88% of which mean the real situations, the truth of the case, or the facts. Therefore, “Qing”, as a legislative word, has the major function of properly defining crimes and convicting criminals, which directly embodies the legislative principles and basic values of the Tang Dynasty laws.

TheCommentsonLawsofTangDynasty, Qing, properly defining crimes and convicting criminals

2016-06-21

吉林大学科学前沿与交叉学科创新项目“唐律立法语言、立法技术及法典体例研究”;国家“2011计划”司法文明协同创新中心资助项目

刘晓林,山东潍坊人,吉林大学法学院教授,主要从事唐律与唐代法制研究。

D929

A

1004-8634(2017)01-0081-(09)

10.13852/J.CNKI.JSHNU.2017.01.011