蓝天白云下的数学课

潘旭东

审视今天的小学低年级数学课堂,尽管发生了一些变化,但还存在一定的缺失。

目标上,具体教学中,显见“知识和技能”目标的达成,鲜见“过程与方法、情感态度价值观”目标的落实。

教学方式上,主流的教的方式还是讲解,主流的学的方式仍是倾听,虽有新的教与学方式,但真正去做的比重很少。学习过程中,学生亲身经历情感体验缺失。

评价上,重视“基础知识和基本技能”的评价,缺失对“基本思想”“基本活动经验”的评价。这些缺失不同程度影响着数学学习,制约着学生素养的提升。

上述问题需要反思:体验与倾听哪个更有效?抽象情境与实境哪个更有情?分数与素养哪个更重要?

我们的回答是,“环境-身体-大脑”体验性学习远比倾听更有效,更有助于学生的身心一体化;真实的情境更易激发学生的情趣;学生的学科素养更重要,如抽象、推理、建模等现代社会每个公民应该具备的数学素养。

基于以上思考,我们开发和研究了简约的针对小学低段数学“游园”课程,在传统的数学学习中增加数学“游园”活动。“游园”课程的开发不是对原课程简单的替换,而是有机整合与拓展。

不增加课时前提下,改变课程样态

“游园”的“游”集游玩、游戏、游乐之意,其基本特性是:活动性和趣味性;“园”是指数学学习的乐园,根据不同的教学内容,开发和设计不同的数学学习乐园,比如购物园、碰碰园、寻宝园等等,实境再现,学生在“游玩”中学习,其基本特性是数学化和体验性。

小学低年级数学“游园”课程,是一门供小学一二年级数学学习的活动性课程,是在不增加课时的前提下,以发展个性、激活潜能为目标,以现行的数学教材“实境化”整合和拓展为内容,以“游园”式体验活动为方式的一门课程。数学“游园”课程,有活动性内容体系,有严格的课时保障,有弹性活动建议。

“游园”课程开发的价值取向在于:

在育人目标上促进个性化发展。“游园”课程从内容到实施,强调学习内容的选择和学习方式的选择,因此有利于促进学生的个性发展。

克服教学素材的单一性。“游园”课程以校园里的一草一木、一角一廊为素材,就地取材,富有灵性,充满感情。不再以教具、学具、PPT为主要素材。

增强学习方式的活动性。“游园”课程的教学,走出教室,身处蓝天下,在活动中学习数学,在活动中提高综合素养。

实现幼小衔接的适应性。幼儿园孩子以游戏为主学习,小学生常以倾听为主学习,“游园”课程就是把小学低年级的数学学习游戏化、活动化,实现幼小无痕衔接。

“游园”课程开发过程中要把握两个基本原则。

一是“好”学性原则。课程开发必须立足“好”学,即乐学、易学。如果对一二年级数学“游园”课程的开发能实现“好”学,就能达到预期的目的。

二是活动性原则。课程开发坚持以动促学,动中启智,动中健体,动中舒心。

重组教学内容、统筹课时计划

“游园”课程开发意味着重组教学内容。

首先是数学学科与生活实践的整合和重组,改变过分强调知识本位的现象。一二年级数学学习中,有三个概念老师教得累、学生学得苦:时间概念,人民币换算,长度概念。因此,利用数学“游园”课程的特点,增加这些内容的实践性,与购物、测量、制作钟表表盘等生活实践结合,增加学生的亲身体验和活动经验,使知识真真切切源于生活。

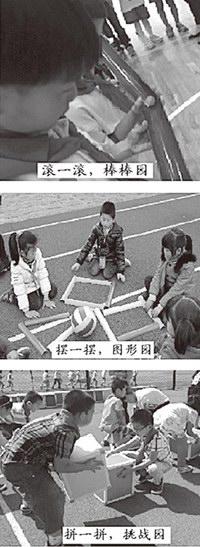

其次是数学学科与游戏活动的整合和重组,改变低段数学教学文本过重的现象。为无缝对接幼小教育,我们充分利用低段学生爱玩好动的特点,激发他们学习数学的兴趣。“游园”课程,自我实现数学内容活动化、游戏化、趣味化。整合后的“游园”课程内容,共设计了46个“园”,一年级上学期10个“园”,一年级下学期、二年级上学期、二年级下学期各12个“园”。这些“园”分别命名,如数字园、跳跳园、棒棒园、整理园,等等。这一设计充分体现了学习内容可活动、有趣味、有思维含量。

除了教学内容的整合,还需要统筹课时计划。课时安排上,保证每周一课时“游园”课。

我们每一册只设计了12课时,除去节假日和期末复习,保证至少每周上一节“游园”课。减少常规教学每周一课时,使总课时数保持不变,严格执行国家课程计划。以一年级的三个“园”为例,“游园”课程的目标和内容编排如下(见下表)。

在每周一课时的基础上,我们在单元复习中把知识进一步整合,开设单元游园课,保证每单元一课时游园课。这样,内容更丰富,活动性更强,思维含量更高。有些大单元,课时比较多,知识点比较多,我们编排时适当增加到2课时、3课时。以二年级上册为例,根据游园课程与传统数学课程的编排情况,把原来的单元复习课改为“游园”课。

实施数学“游园”课程,着重需要把握四个要素,即情节、程序、呈现方式、动量。

情节。与常规数学课不同的是,游园课程的设计和实施具有一定的情节。情节设置可以是故事式,也可以是游戏式、任务式。

程序。首先是运动程序,有一个从“不会一会一慧”的过程。一般来说,游园活动会包括几个或相关联或无关联的活动,这些活动要体现从易到难的过程。其次是思维程序,游园活动的思维程序遵循“活动一情境一问题一思考”的过程,突出游园课程的活动性与思考性。

呈现方式。对游园活动的呈现方式我们有7个追求:活动的、数学的、趣味的、简约的、变通的、难忘的、改进的。其中“数学的”是指向数学的活动,是实境的数学;“趣味的”有两层含义,第一层是选择的内容和形式是趣味的,第二层是包含思维含量带来的挑战性和趣味性。“难忘的”除了知识难忘,活动形式、内容、过程中产生的友谊情感是难忘的。这些呈现方式关注的是情感态度价值观的形成,是过程性和展开性的目标。

动量。对低年级学生而言,最直接的趣味还有来自身体的运动。

跳出“身心二元论”怪圈

游园数学课堂是“蓝天白云”式纯自然的课堂,没有课桌,没有讲台,不需要黑板,可以席地而坐,可以撒腿就跑,也可以揮棒而画,就地而书,纯自然原生态。学生们用自己喜欢的方式围成不同的数与形。

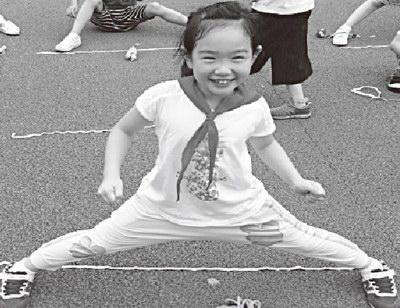

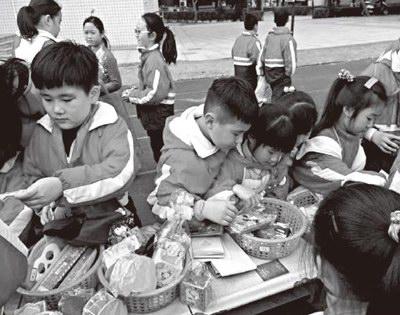

它是“实境实地”的数学课。依据实境化原则,游园课堂利用学校实地资源,更多的是户外。比如学习人民币时,搭建实景购物平台(见上图),让学生在“义卖”活动中认识人民币、换算人民币、计算人民币。再比如在学习测量时,测量操场的跑道,让学生用手臂、脚步、跳绳等多种方法实地测量(见下图),在真实的活动中,学会长度单位,学会估测,学会同伴合作测量。

它也是强调“合作学习”的数学课。合作活动是游园活动的又一主要形式。合作小组类似一个小社会组织,让学生在这一团队学会交往、学会互助、学会尊重,小组长的轮值机制,有效地培养了学生的领导力,等等(见右图)。

这样的数学课充满了“童真童趣”。“游园”课程的最大收获,就是学生的喜爱。他们说,“我喜欢上数学游园课,因为一边玩一边上课很开心。”“我觉得很有趣,而且太好玩了,下课了还想玩呢!我从来没有上过这样的数学课。”学生对游园数学课堂的喜欢,洋溢于灿烂的笑脸,这是解放孩子天性使然。

我们尝试以游园方式学习数学,旨在保护儿童好动、好玩、好奇、好问的天性,使孩子不再枯燥地学习数学,尤其是过早地害怕数学,回归初心。同时也想提示我们的老师,跳出“身心二元论”的思考怪圈,形成“一体化”思想观念,关注和回归孩子的身心,促使我们的孩子快乐学习、健康成长。