青年员工亲社会价值取向对志愿行为的影响:被调节的中介作用

● 汪国银 刘芳 刘振

青年员工亲社会价值取向对志愿行为的影响:被调节的中介作用

● 汪国银 刘芳 刘振

基于计划行为理论构建了青年员工志愿行为产生的被调节的中介作用模型,通过对386名企业青年员工进行问卷调查,就当前我国企业青年员工亲社会价值取向和志愿行为以及企业组织支持的内在关联进行了实证研究。层级回归结果表明青年员工的亲社会价值取向可以显著预测其志愿行为,志愿意愿在该影响过程中起到显著的中介效应;同时,组织支持的两个维度(情感性支持和工具性支持)在志愿意愿与志愿行为间起到调节作用;亲社会价值取向通过志愿意愿影响志愿行为的中介效应受到组织支持的调节作用。

亲社会价值取向 志愿意愿 青年员工志愿行为 组织支持

现代社会专业化分工越来越精细,每一个被卷入专业化分工的个体劳动者被固定在一个非常狭窄的领域内工作。然而,新生代员工价值观更加多元化,对于常规性工作的兴趣在下降,他们更加关注工作的意义和乐趣,追求自我价值的实现,期望多样化、具有挑战性内容的工作,组织内部单调、重复的工作严重地伤害了员工的工作热情。近年来,许多青年员工积极寻找出口,投入企业志愿服务,他们已经成为中国公益事业的新生力量(王忠平、史常亮,2013),在此背景下,研究青年员工的志愿行为的意义以及产生等问题有着其独特的价值和意义。

早期的关于志愿行为的研究认为志愿者是利他的慈善行为,实施者得到的主要是精神收益。近来有学者研究发现参与志愿服务不仅得到了精神收益,还获得了工作方面的意义和乐趣,促进了员工诸多方面的成长。Grant(2012)研究发现企业员工通过参加志愿活动,可以弥补本职工作中存在的不足,比如改善员工工作态度,增加组织认同(Bartel, 2001)和组织承诺(Jones, 2010),增加员工的组织公民行为,减少反生产行为(Rodell,2012)。王斌(2014)进一步研究发现参加志愿活动有助于员工学习新知识和技能,挖掘潜能,培养组织能力,扩大社交网络规模、增加责任感和成就感,积累工作资本。组织行为学研究表明企业员工的志愿者行为能够显著地预测该个体的工作绩效(叶楠,2009),员工志愿服务行为可以能够提升心理资本和工作技能的灵活性,进而提升工作绩效(汪国银等,2016)。员工志愿行为不仅仅是员工道德、同情心延伸出来的利他行为,也不仅仅是员工打发业余时间的消遣,而是对于员工的本职工作有着诸多的积极意义。

企业员工参与志愿活动有这么多好处,有担当的企业管理者都会思考一个问题,即如何使得青年员工产生出更多的有意义的企业志愿行为?然而当前学者多数关注一般志愿行为的影响因素的研究(邓国胜等,2015),或者是大学生参与志愿行为的动机研究(侯志军等,2014;张静宇、汪华,2014等),很少有关于企业中青年员工志愿行为产生机理的研究。企业青年员工已经成为中国公益事业的重要新生力量(王忠平、史常亮,2013),在企业,主要是什么因素影响青年员工的志愿行为的发生?青年员工志愿行为与一般志愿者志愿行为的产生机理有什么不同?研究这一问题有助于产生更多的青年员工志愿行为,造福社会的同时提升员工工作绩效,促进员工的发展。因此,本文就这些问题展开探究。

一、理论回顾与研究假设

(一)青年员工亲社会价值取向与志愿行为

志愿者行为是指在组织背景下,个体经过深思熟虑之后,自愿对那些主动寻求帮助的对象实施的一种长期且无偿的帮助行为(Snyder & Omoto, 2008)。本文的研究对象是企业青年员工,青年员工志愿行为是指以企业组织为背景,由青年员工参与的志愿服务活动,比如做义工帮助弱势群体、为大型赛会提供服务等。

青年个体参与志愿活动的影响因素是多方面的(Bekkers,2005),导致个体行为差异的首要因素是人格和价值观,个体心理特质和价值观对研究个体行为具有重要的预测价值。价值取向作为一种道德特质,是人格和价值观的重要构成部分,势必对青年个体的志愿行为产生较大的影响。

亲社会价值取向源自施托布的社会行为理论(Theory of social behavior),包含三个动机源,即利他的动机源、强调社会规则的动机源以及移情的动机源,其中,利他的动机源表现为对他人所持的利他的无私的价值取向;强调社会规则的动机源表现为个体以规则为中心的道德取向为特征的动机源,目的在于坚持行为规则;移情是对另一个人产生同感的情感(霍夫曼语),移情动机源更多地强调个体秉持站在他人的立场上思考问题,并感同身受的动机。

施托布(1984)认为不同的价值取向可能产生不同的行为,无私利他的价值取向更有可能导致亲社会行为。同时,多数学者认为移情是促使个体产生亲社会行为的重要前提,如移情能够使人更容易了解他人的需要,能够构建移情对象在情感上的共鸣反应,以此来促使亲社会行为的产生。De Waal(2008)通过研究发现移情能够有效促进帮助、分享等亲社会行为的产生。此外,寇彧和徐华女(2005)也发现移情作用于个体的亲社会行为决策过程,即移情作用于亲社会行为的决策过程最终产生亲社会行为。另外,施瓦茨(Schwartz,1977)认为,个人的行为受社会规范支配,个人将利他的社会规范内化形成的道德义务感、社会责任感、信念和价值观,从而推动个人做出亲社会行为。最新研究发现亲社会动机能够显著地预测青年个体的助人行为(Choi & Moon,2016)。由于志愿者行为是作为青年个体亲社会行为的一种具体表现形式,据此提出假设1。

假设1:青年员工亲社会价值取向能够显著预测其志愿行为。

(二)志愿意愿的中介作用

计划行为理论认为个体的行为态度、主观规范及知觉行为控制等变量能够通过行为意愿作用于个体的行为,青年志愿意愿指的是青年个体从事志愿行为的意愿,正是基于计划行为理论中行为意愿的延伸。因此,亲社会价值取向作为青年个体特质的重要范畴能够作用于其行为的意愿,侯志军等(2014)在研究中发现个体亲社会倾向与其志愿动机有着显著的相关关系,利他水平高、情绪稳定性高及组织依从性高的个体更容易产生志愿动机。张静宇和汪华(2014)研究发现青年大学生的个性特质对其志愿行为参与意愿有着显著的影响。这同个体亲社会价值取向的动机源与志愿意愿之间具有内在的一致性。计划行为理论提出个体的行为意愿可以直接决定其行为,即青年员工的志愿意愿能够直接预测青年员工的志愿行为,故本文推断青年员工的亲社会价值取向能够通过志愿意愿的中介效应来作用于青年员工的志愿行为,因此,提出假设2 。

假设2:志愿意愿在青年员工亲社会价值取向与青年志愿行为之间起到中介作用。

(三)组织支持的调节效应

有学者通过多元分析检验计划行为理论的效用时,发现行为意愿预测行为的过程中,两者之间的方差解释率在19%-38%之间,即还有部分方差没有得到解释(Armitage et al., 2001)。Ajzen(2002)也认为可能存在某些变量在意愿向行为的转化过程中发挥重要的作用。企业员工本职工作是为企业服务,参加志愿活动是需要占用员工时间和精力的,甚至与本职工作产生冲突。因此,即使员工有了参与志愿活动的意愿,是否能转化为志愿行动,还会受到组织环境的影响。

组织支持包括工具性支持、和情感性支持两个维度(付庆凤,2013)。工具性支持指的是在组织对员工从事某一活动时给予的工具(如活动所需的设备、技术、时间以及金钱等)上的支持。青年员工在着手从事志愿活动时,若组织能够为员工提供活动中必要的设备、物资、时间以及工作技巧等工具性支持,可以化解困难,促进志愿行为的产生,Chen et al.(2012)研究发现组织中变革型领导方式对员工的志愿行为绩效有着显著的影响。组织支持作为员工感知其所在组织对其所从事的活动给予支持的重要影响因素,能够有效的激发青年员工从事某一活动的动力。

情感性支持指的是组织对员工在从事某一活动中遇到的挫折、困难等问题给予关怀、鼓励、安慰等情感上的支持(如相互支持、充分沟通、鼓励、安慰等)。青年员工从事志愿行为活动中遇到困难和挫折时,若组织给予充分的鼓励、体贴和倾听等情感性支持,这无疑会向青年员工传递出强烈支持的信号,会在很大程度上强化青年员工从事志愿活动的信心,增加志愿行为发生的可能性,Zhu和Akhtar(2014)的研究也发现变革型领导方式可以使得员工发生更多的志愿行为。

基于上述,本文认为拥有亲社会价值取向的青年员工在志愿意愿向志愿行为转化的过程中,会受到来自于组织支持等外部性因素的影响,若企业能够在青年员工由志愿意愿导向志愿行为的过程中给予工具及情感上的支持,那么将会增强青年员工产生实际志愿行为的可能。据此,本文有如下假设:

假设3:组织支持在青年员工志愿意愿与志愿行为间发挥调节作用,组织支持水平高时,同样水平的青年志愿意愿会产生更多的志愿行为。

假设3a:工具性支持在青年员工志愿意愿与志愿行为间发挥调节作用,工具性支持水平高时,同样水平的青年员工志愿意愿会产生更多的志愿行为。

假设3b:情感性支持在青年员工志愿意愿与志愿行为间发挥调节作用,情感性支持水平高时,同样水平的青年员工志愿意愿会产生更多的志愿行为。

(四)被调节的中介效应

青年员工亲社会价值取向通过志愿意愿的中介作用影响志愿行为,而志愿意愿对志愿行为的影响程度受到组织支持的增强型的调节作用,组织支持的水平越高,志愿意愿转化为志愿行为的可能性越大。因此,青年员工亲社会价值取向通过志愿意愿影响到志愿行为的间接效应也会受到组织支持的增强型调节作用,组织支持水平越高,间接效应越明显。因此提出假设4。

假设4:青年员工亲社会价值取向通过志愿意愿影响志愿行为的间接效应受到组织支持的调节作用,当组织支持水平高时,青年员工亲社会价值取向通过志愿意愿影响志愿行为的间接效应会更强。

假设4a:青年员工亲社会价值取向通过志愿意愿影响志愿行为的间接效应受到工具性支持的调节作用,当工具性支持水平高时,青年员工亲社会价值取向通过志愿意愿影响志愿行为的间接效应会更强。

假设4b:青年员工亲社会价值取向通过志愿意愿影响志愿行为的间接效应受到情感性支持的调节作用,当情感性支持水平高时,青年员工亲社会价值取向通过志愿意愿影响志愿行为的间接效应会更强。

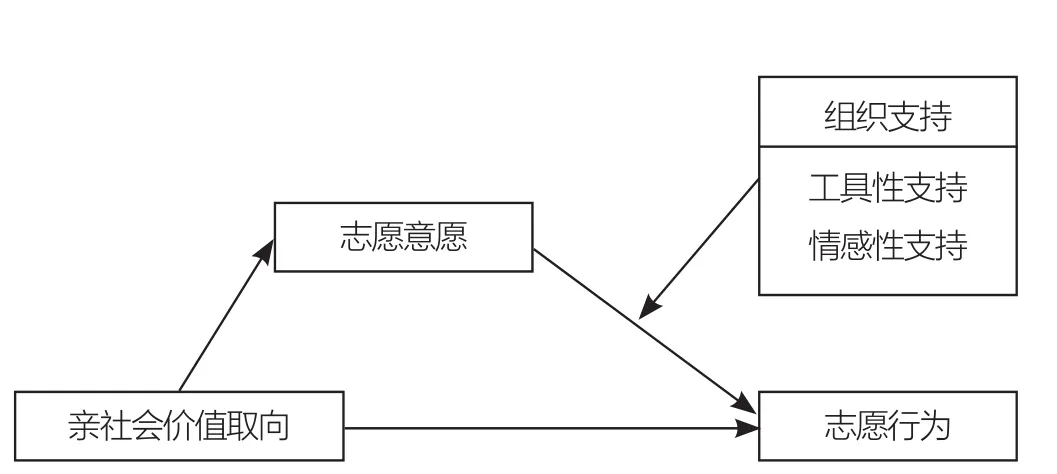

结合上述分析得到本文的研究模型图,如图1。

二、研究方法

(一)研究样本

本文数据主要来自有志愿活动经历的企业组织,这些企业组织所在的地区主要分布在安徽省、江苏省、上海等地,调研的企业类型有制造业、服务业等。调研对象从营销、财务、技术研发、人力资源、生产运营等部门的普通员工到管理人员,其中男性有193人,女性有153人,年龄分布在25-34岁,所受的教育程度主要是大学本科,工作年限主要是分布在0-5年,所在企业规模主要是1000人以下的中小企业。调研主要采用问卷调查的方式,为保证问卷的回收和填写质量,主要通过现场发放,也有部分通过电子邮件和邮寄的方式。共发放问卷400份,回收386份,回收率达96.5%。剔除数据值异常和不合理的问卷,有效问卷共346份,有效率达89.63%。

(二)变量测量

图1 研究模型

自变量亲社会价值取向采用Kasser和Ryan(1996)开发的量表,包括“我们要一起努力让这个世界变得更加美好”等三个题项,本研究中该量表的α为0.849。志愿意愿采用的是对Han(2015)通过情境化修改得到的量表,包含“今后我打算参加志愿服务活动”等三个题项,本研究中该量表的α为0.946。组织支持采用的是付庆凤(2013)所开发的量表,包括工具性支持和情感性支持两个维度,八个题项,本研究中该量表的α为0.965和0.844。志愿行为采用Rodell(2012)的量表,包含“我参加企业支持的志愿活动”等五个题项,本研究中该量表的α为0.851。

三、数据分析与研究结果

(一)信度和效度检验

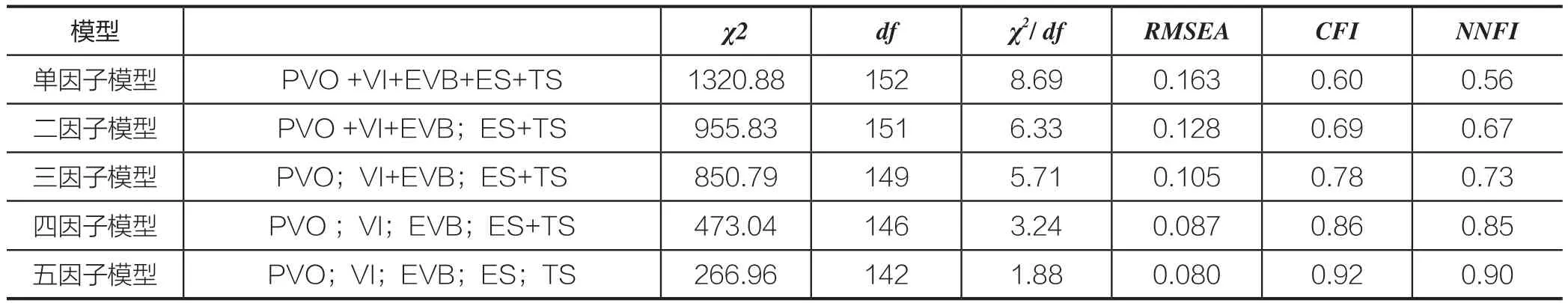

验证性因子分析结果表明,五因子模型各项拟合指标最好,且χ2/ df<2、 RMSEA=0.08,CFI和NNFI均大于0.9,是最适合的备选模型,说明了青年员工亲社会价值取向、志愿意愿、志愿行为、情感性支持和工具性支持是五个不同的概念,本研究测量模型具有很好聚合效度和区分效度。

Bartlett’s球形检验值χ2为9449.368,在0.001水平显著,表明测量数据适合进行因子分析,旋转后共提取4个因子,解 释的总方差达到77.375%,未旋转之前提取的最大因子解释的方差为30.425%,占总解释方差的39.32%,不到50%,因此本测量的同源方差问题不严重。

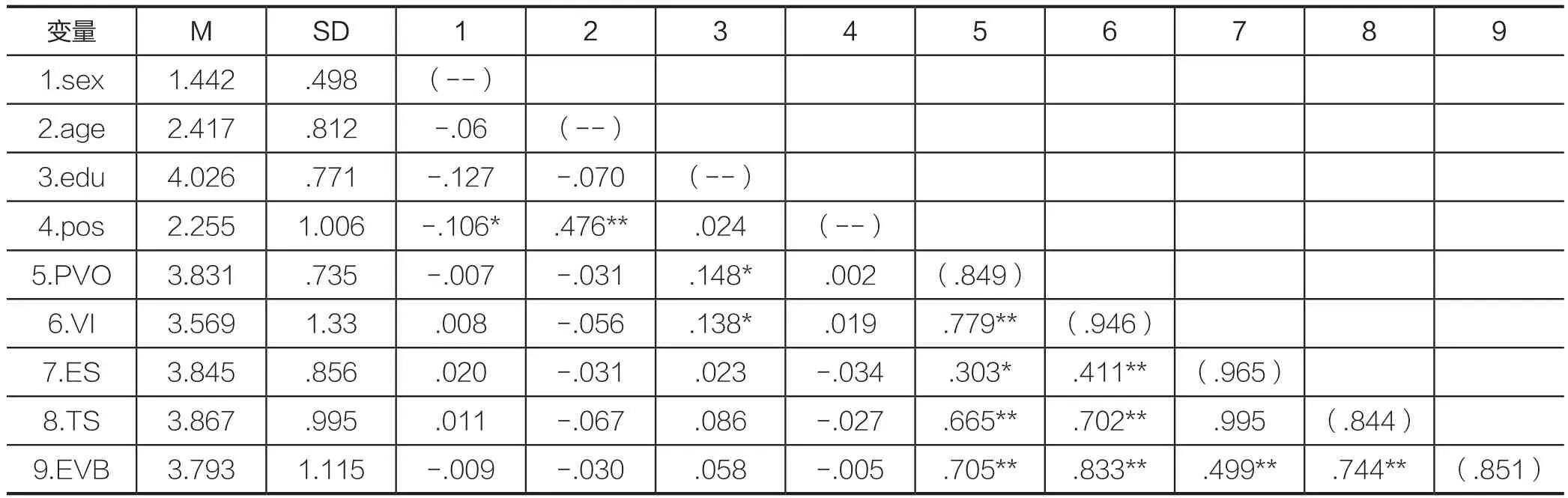

青年员工亲社会价值取向(PVO)、志愿意愿(VI)、志愿行为(EVB)、情感性支持(ES)和工具性支持(TS)Cronbach's α值见表2,均大于0.7,表明本研究所采用的测量信度良好。

(二)变量的描述性统计和相关系数

本研究涉及到的主要变量的均值、标准差、相关系数见表2。数据显示主要变量之间显著相关,可以进行进一步进行回归检验。

(三)多元层次回归分析

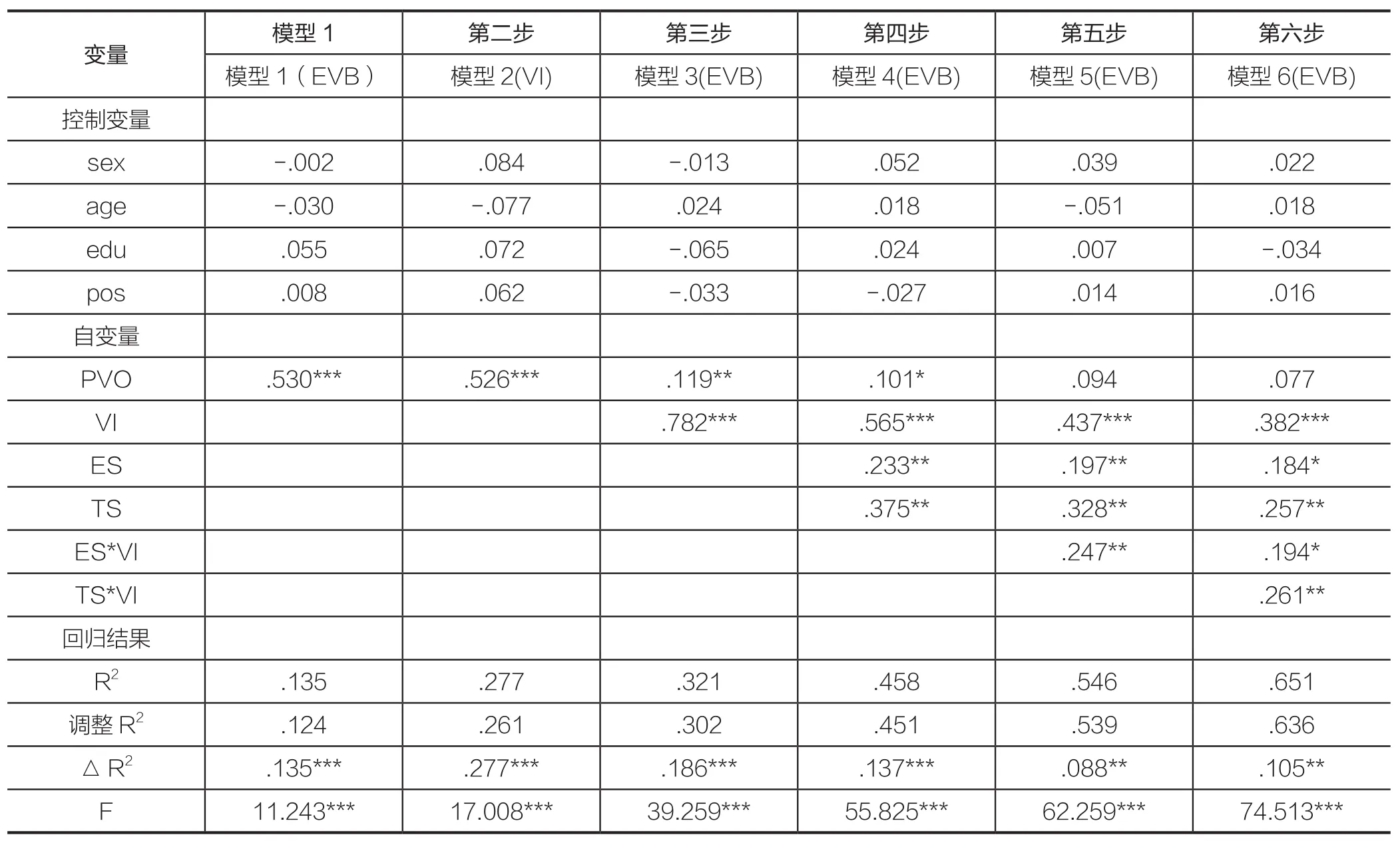

根据Baron和Kenny(1986)提出的中介效应检验步骤,运用SPSS19.0进行多元层级回归,回归结果见下表。

1.主效应和中介效用分析

如表3所示,第一步,在加入控制变量(年龄、性别、学历、职位)后,因变量青年员工志愿行为(EVB)对自变量亲社会价值取向(PVO)进行回归,R2分别为0.135(p<0.001),模型1有意义,自变量回归系数分别为0.530(p<0.001),在0.001水平上显著正相关,故假设1成立。第二步,以青年员工志愿意愿(VI)为因变量对自变量亲社会价值取向(PVO)进行回归,此时R2为0.277(p<0.001),模型2有意义,自变量回归系数为0.526***,在0.001水平上显著相关。第三步,在第一步因变量青年员工志愿行为(EVB)对自变量亲社会价值取向(PVO)进行回归的基础上,加入志愿意愿(VI),此时,R2为0.321(p<0.001),模型有意义,自变量青年员工亲社会价值取向(PVO)回归系数由0.530(p<0.001)显著下降到0.119(p<0.01),志愿意愿对志愿行为的回归系数为0.782(p<0.001),说明志愿意愿在青年员工亲社会价值取向与志愿行为之间起到部分中介作用,故假设2成立。

表1 验证性因子分析结果(N=346)

表2 主要变量描述性统计和相关系数及Cronbach's α值(括号内)(N=346)

表3 亲社会价值取向、志愿意愿及志愿行为的多元回归分析

2.调节作用分析

本文运用SPSS19.0,按照温忠麟,张雷和侯杰泰(2006)的分层回归方法进一步对组织支持两个维度的调节效应和被调节的中介效应进行检验。以青年员工志愿行为为因变量,在控制变量、自变量和中介变量的基础上(模型3),加入情感性支持(ES)和工具性支持(TS)(模型4),模型4有意义。进一步加入志愿意愿和情感性支持交互项(ES*VI)(模型5),交互项系数为0.247(p<0.01),△R2为0.088(p<0.01),均显著,假设3a得到支持。加入工具性支持和志愿意愿的交互项(TS*VI)(模型6),交互项系数为0.261(p<0.01),△R2为0.105(p<0.01),均显著,假设3b得到支持。假设3得到支持。

3.被调节的中介作用分析

模型3中加入中介变量带来的△R2为0.186(p<0.001),中介变量的系数为0.782(p<0.001),均显著,青年员工亲社会价值取向通过志愿意愿影响志愿行为的中介作用得到检验。继续加入调节变量情感性支持及其和志愿意愿的交互项(模型5),△R2为0.088(p<0.01),交互项的系数为0.247(p<0.01),均显著;加入调节变量工具性支持及其和志愿意愿的交互项(模型6),△R2为0.105(p<0.01),交互项的系数为0.261(p<0.01),均显著。因此,青年员工亲社会价值取向通过志愿意愿影响志愿行为的中介效应被组织支持调节的假设也得到支持(假设4)。

四、结果讨论

综上所述,本文得出以下结论:第一,青年员工亲社会价值取向能够显著地正向预测员工的志愿行为,这与之前寇彧和徐华女(2005)以及Choi和Moon(2016)的相关研究结果具有一致性。第二,青年员工亲社会价值取向通过志愿意愿的中介作用来影响其志愿行为的产生,也即拥有亲社会价值取向的企业员工通过产生志愿意愿来进一步刺激志愿行为的产生。第三,拥有亲社会价值取向的青年员工在志愿意愿向志愿行为转化的过程中要受到组织支持的影响。具体来说,青年员工在志愿意愿向志愿行为的转化过程中要受到情感性支持和工具性支持的增强型调节。这一结论与Chen et al.(2012)和Zhu 和Akhtar(2014)的研究结论相互佐证。

本文的理论价值有以下几点:

第一、进一步明确了企业员工志愿行为的工作意义。尽管越来越多的学者们关注企业当中的志愿行为,特别是志愿行为能为本职工作带来什么(Rodell,2012)。志愿活动不仅仅是员工情感、道德、同情心延伸出来的利他行为,更不是员工打发业余时间的消遣,而是对于员工的本职工作有着诸多的积极意义。志愿行为和员工本职工作之间的关系还不甚明了(Grant,2012),本文的讨论并有助于厘清这一关系。本文的观点还丰富了多重角色行为的文献,从之前的关于“工作——家庭冲突”的文献扩展到“工作——志愿行为关系”的研究。

第二,本文在社会行为理论及计划行为理论的基础上构建了青年员工志愿行为产生过程的研究模型并通过了实证检验,这丰富了国内有关青年员工志愿行为的研究。在以往研究中,大多数学者关注的是一般志愿者的志愿行为(邓国胜等,2015;巫长林,2016),研究青年志愿行为的基本以大学生为样本(侯志军等,2014;张静宇、汪华,2014)。本研究关注的企业青年员工的的价值取向对志愿服务行为的影响,弥补了企业青年员工志愿服务行为研究文献的不足。

第三,本文探究了企业组织中青年志愿行为的产生机理。研究青年员工亲社会价值取向与其志愿行为产生的关系中,引入了志愿意愿作为中介阐明了青年个体亲社会价值取向影响其志愿行为的内在机理,是对Bekkers(2005)以及Choi和Moon(2016)研究的进一步推进。实证检验发现青年员工志愿意愿向志愿行为的转换过程中受到组织支持变量的正向调节,特别是情感性支持和工具性支持在其中的正向调节作用,会在很大程度上促使员工志愿行为的产生,这就进一步揭示了组织因素在青年员工志愿活动发生中的重要作用,在Choi和Moon(2016)以及De Waal(2008)的基础上界定了个体特质影响志愿行为的组织边界条件,为今后组织行为领域的相关研究提供启示。

本文的实践价值在于以下三点:

第一,企业志愿服务具有多方面的积极工作意义,可以作为一种新的激励员工的手段。新生代员工厌倦了单调枯燥的工作,希望感受到一个更大范围的意义的工作,组织管理者已经关注到这一问题,并且采取了一些措施比如工作扩大化、工作丰富化来激励员工。本文研究结论提醒管理者,志愿活动对于员工的本职工作有着诸多的积极意义,可以帮助员工更好地完成本职工作。通过参加志愿活动可以改善员工的心智,提升员工技能,扩大社会资本,进而带来工作绩效的提升。参与企业志愿服务可以作为工作丰富化和工作扩大化的一个补充,这不但可以打消雇主的疑虑,更能有效激发广大员工参与的热情。在为社会创造福利的同时提高进一步服务于员工和企业的利益,进而实现“双赢”的局面。

第二,企业管理者应注重对员工亲社会价值观的培养。帮助企业管理者认识到具有亲社会价值取向的青年员工更有可能产生志愿行为,因此,企业管理者在日常管理活动中要采取有效措施充分培养青年员工的亲社会价值观,提升青年员工亲社会价值取向水平。另外,企业管理者也要认识到拥有亲社会价值取向的青年员工通过志愿意愿的中介能更好的作用于其志愿行为。故企业管理者在日常管理活动中也要注重宣传参与志愿活动的重要性,突出志愿活动的意义和价值,激发青年员工参与志愿服务活动的热情,让具有亲社会价值取向的青年员工尽快的产生志愿活动的意愿。

第三,青年员工由志愿意愿向志愿行为的转化中,企业要充分给予青年员工在工具上和情感上的支持。比如,企业管理者要及时跟踪青年员工的志愿活动,了解他们在参与志愿活动是设备、资金、时间等缺口,及时给予支持。同时,管理者应和青年员工保持沟通,掌握他们的心理状态,当青年员工在志愿活动中遇到困扰或挫折时,对该部分员工提供鼓励、安慰、倾听等情感上的支持,让青年员工在从事志愿活动时具有较强的心理安全感,免除后顾之忧,进而保持更高的积极性来参与志愿活动。

本文的局限在于以下两点,首先在测量青年员工的亲社会价值取向时,应充分考虑到具体情境的差异,因此在未来的研究中应针对不同的情境使被调研者根据自己的实际状况进行回答,从而来进一步提高研究的外部效度;其次,被调研的企业大多为1000人以下的中小企业,今后应扩大对较大规模企业的调研范围,使研究群体更具有代表性。再次,组织支持可以分为来自领导的情感性支持、工具性支持、来自员工的情感性支持和工具性支持,来自领导和员工提供的资源和帮助是不一样的,产生调节作用的机制也是不同,可以分别加以研究。

1. 邓国胜、辛华、翟雁:《中国青年志愿者的参与动机与动力机制研究》,载《青年探索》,2015年第5期,第31-38页。

2.付庆凤:《基于计划行为理论的科技人员创新行为产生机理研究》,天津理工大学博士学位论文,2013年。

3.侯志军、姚佳、王正元:《大学生亲社会倾向与志愿动机的关系研究》,载《当代青年研究》,2014年第2期,第92-96页。

5.王斌:《个体化的助人者:新生代农民工从事志愿服务的动机分析》,载《深圳大学学报》,2014年第1期,第119-125页。

6.王忠平、史常亮:《我国企业青年志愿者与志愿服务研究》,载《当代青年研究》, 2013年第4期,第113-117页。

7.汪国银、李吟、刘芳:《善有善报吗?企业员工志愿行为对工作绩效的影响研究》,安徽工业大学公司治理与运营研究中心工作论文,2016年.

8.温忠麟、张雷、侯杰泰:《有中介的调节变量和有调节的中介变量》,载《心理学报》,2006年第03期,第448-452页。

9.巫长林:《青年主体意识与志愿服务参与关系研究——基于2014年广州青年发展状况调查的实证分析》,载《青年探索》,2016年第03期,第50-55页。

10.叶楠:《企业员工NPO志愿者行为、社会资本和员工个人绩效实证关系研究》,厦门大学博士学位论文,2009年。

11.张静宇、汪华:《大学生志愿服务参与意愿模型与激励机制的调查》,载《当代青年研究》,2014年第2期,第97-122页。

12.Ajzen I. Perceived behavioral control, self-effcacy, locus of control and the theory of planned behavior. Journal of Applied Social Psychological, 2002, 32(4): 665-683.

13.Armitage C J, Conner M. Effcacy of the theory of planned behavior: A metaanalytic review. British Journal of Social Psychology. 2001, 40(4): 471-499.

14. Bartel C A. Social comparisons in boundary-span-ning work: Effects of community outreach on members’ organizational identity and identification. Administrative Science Quarterly, 2001,46(3): 379–413.

15. Bekkers R. Participation in voluntary associations: Relations with resources, personality, and political values. Political Psychology, 2005, 26(3), 439–454.

16. Chen T Y, Hwang S N, Liu Y. Antecedents of the voluntary performance of employees: Clarifying the roles of employee satisfaction and trust public. Personnel Management, 2012,41(3): 408-420.

17. Choi B K, Moon H K. Pro-social motive and helping behavior: Examining helping effcacy and instrumentality. Journal of Managerial Psychology, 2016, 31(2): 359-374.

18.De Waal F B. Putting the altruism back into altruism: The evolution of empathy.Annual Review of Psychology, 2008, 59(1), 279-300.

19.Grant A M. Giving time, time after time: Work design and sustained employee participation in corporate volunteering. Academy of Management Review, 2012,37(4): 589–615.

20.Han H. Travelers' pro-environmental behavior in a green lodging context: Converging value-belief-norm theory and the theory of planned behavior. Tourism Management, 2015, 47(4): 164-177.

21.Jones D A. Does serving the community also serve the company? Using organizational identification and social exchange theories to understand employee responses to a volunteerism programme. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2010, 83(4): 857–878.

22.Kasser T, Ryan, R M. Further examining the American dream: Differential correlates of Iintrinsic and extrinsic coals. Personality and Social Psychology Bulletin, 1996, 22(3): 280-287.

23.Snyder M, Omoto A M. Volunteerism: social issues perspectives and social policy implications. Social Issues and Policy Review, 2008, 2(1): 1–36.

24.Staub E. Helping a distressed person: social, personality, and stimulus determinants. InL. Berkowitz(Ed), Advances in Experimental Social Psychology. New York: Academic Press, 1984, 17: 293-341.

25.Rodell J B. Finding meaning through volunteering: Why do employees volunteer and what does it mean for their Jobs?. Academy of Management Journal, 2013, 56(5): 1274-1294.

26.Zhu Y, Akhtar S. How transformational leadership infuences follower helping behavior: The role of trust and pro-social motivation. Journal of Organizational Behavior, 2014, 35(3), 373–392.

■责编/罗文豪 E-mail:chrd_luo@163.com Tel:010-88383907

Effect of Enterprise Young Employee’s Pro-social Value Orientation on Voluntary Behavior: A Moderated Mediating Model

Wang Guoyin, Liu Fang and Liu Zhen

(School of Business, Anhui University of Technology)

The theoretical model of young employee voluntary behavior generation is constructed in this paper basing on Theory of Planned Behavior. Through questionnaire survey of 329 young employees, the relationship among pro social value orientation, voluntary behavior and enterprise organization has been studied in this paper. Hierarchical regression show that the pro social value orientation of young employee can signifcantly positively predict their voluntary behavior, and the voluntary intention plays a significant mediating effect in this process. Meanwhile, the organizational support(like emotional support and tool support )plays a positive moderating role on the effect of voluntary intention to voluntary behavior. The indirection effect of pro social value orientation on voluntary behavior of young employee via voluntary intention is moderated by organizational support.

Pro Social Value Orientation; Voluntary Intention; Young Employee Voluntary Behavior; Organization Support

汪国银(通讯作者),安徽工业大学商学院,讲师、管理学博士。电子邮箱:wangguoyin@ahut.edu.cn。

刘芳,安徽工业大学商学院,教授、管理学硕士。

刘振,安徽工业大学商学院,硕士研究生。

本文受安徽省高校人文社会科学研究重大项目“企业志愿服务对企业包容性创新影响的机理研究”(项目号SK2016SD12)的资助。