工会公平感对工会公民行为的影响:基于公平敏感性

单红梅,胡恩华,邱文怡,张 龙

1 南京邮电大学 管理学院,南京 210023 2 南京航空航天大学 经济与管理学院,南京 211106

工会公平感对工会公民行为的影响:基于公平敏感性

单红梅1,胡恩华2,邱文怡2,张 龙2

1 南京邮电大学 管理学院,南京 210023 2 南京航空航天大学 经济与管理学院,南京 211106

工会公民行为对工会广泛联系员工、切实发挥各项职能有着积极作用,当工会发挥作用保障了工作场所的公平、公正时,可以引发员工的工会公民行为。在此过程中,已有研究关注到人所具有的不同动机,分别通过经济性和情感性作用机制对这一过程进行解释。但因不同员工个体的生活经历、教育背景和个性特质等差异,这两种机制在现实中发挥作用的强度也不尽相同,这一点鲜少受到已有研究的关注。

基于情景理论对人的解释,分别以工会工具性信念和工会支持感作为中介变量,引入公平敏感性作为调节变量,构建员工工会公平感影响工会公民行为的实证研究模型。以307名非公有制企业的工会成员为样本,构建层次回归模型,深入分析对公平偏好不同的员工受到经济性和情感性作用机制不同程度影响的变化规律。

研究结果表明,①工会公平感与公平敏感性的交互作用可以分别对工会工具性信念和工会支持感产生程度不同的影响,高公平敏感性员工易产生更强的工会工具性信念,低公平敏感性员工则会产生更强的工会支持感;②在公平敏感性由高到低的变化过程中,工会支持感的增强程度大于工会工具性信念的减弱程度。

研究通过实证方法验证了在工会公平感影响工会公民行为的过程中,对公平偏好不同的员工所受经济性与情感性机制影响存在强度差异,为工会公平感与工会公民行为的关系做出了适应不同情景变化的解释。而在调节作用的影响下,情感性机制的变化程度大于经济性机制,这与当前中国工会维稳职能强于维权职能的现状相符合。结合研究结果和中国工会的现状,分别为工会、企业和政府三方提出了按需提供帮助、增强工会-企业合作、进一步完善劳动法律体系等政策建议,以期推动工会更好地发展。

工会公平感;工会工具性信念;工会支持感;工会公民行为;公平敏感性

1 引言

近年来,在各种大大小小的劳资纠纷中越来越多地出现了工会的身影,工会正积极地改变其固有的“摆设”形象,发挥出维护劳动者权益等作用。工会之所以能够发挥作用,与它和企业及员工的良性互动密不可分。在这些良性互动中,受到较多关注的是一种员工自愿为有益于工会的事务花费时间的参与行为,即工会公民行为[1]。由于工会公民行为是一种工会支持性行为,行为主体具有任意性,多数关于工会公民行为影响因素的研究都从工会公平感、工会满意度、工会认同等表达员工对工会态度的变量来考虑,其中表示员工认为工会能够产生公平感的变量——工会公平感被证实是工会公民行为的重要影响因素[2]。研究者除了对工会公平感与工会公民行为的关系进行直接研究之外,更多开始关注其作用机制的研究。SVERKE et al.[3]通过经济性过程解释两者间作用机制,认为工会公平感让员工意识到工会发挥了作用,他们的利益因此得到保护,从而使员工愿意主动做出工会公民行为;SKARLICKI et al.[4]从情感性过程解释了这种作用机制,认为工会公平感给员工带来尊重、肯定和关心等感受,作为回报,员工会产生工会公民行为;在此基础上,ARYEE et al.[5]把表现员工对工会经济性和情感性态度的变量工会工具性信念和工会支持感作为中介变量同时引入,发现在工会公平感影响工会公民行为的过程中,员工的经济性和情感性需求都能够发挥作用,但对这两种作用机制在不同情景下的强度差异,该研究并未关注。这一问题,可以通过引入调节变量进行情景化研究加以讨论。对于调节变量的选择,在探讨公平感的相关研究中,已有研究者注意到情景差异的问题,并提出用公平敏感性来解释在个体对公平偏好不同的情景下关系强度的变化;随后验证了公平感和公平敏感性的交互作用可以影响员工对经济性和情感性因素的不同选择倾向[6-7]。因此,可以通过公平敏感性解释工会公平感对工会工具性信念和工会支持感两个变量不同强度的影响。

鉴于此,本研究以情景化研究为切入点,基于工会公平感影响工会公民行为的过程中工会工具性信念和工会支持感发挥中介作用这一模型,将情景因素公平敏感性作为调节变量引入,解释不同情景下两种作用机制的强弱变化,以期增强模型理论上的解释能力,让研究问题更贴近现实,为企业和工会实践中类似的问题提供理论和现实依据。

2 相关研究评述

国外学术界对工会公平感与工会公民行为的关系及其影响机制的研究已有较长时间,普遍认为二者的正相关关系中存在经济性和情感性作用机制,但对于两种作用机制的强度差异鲜有进一步研究。中国研究者对工会公平感与工会公民行为的关系研究起步较晚,近年来,中国学术界才出现了工会承诺、工会公平感、工会公民行为等一系列变量间关系的研究。SNAPE et al.[8]探讨工会工具性承诺与员工参与工会活动的关系,发现员工与工会经济性的关系越强,就越可能参与工会的活动;随后同一团队的CHAN et al.[9]以北京一家制造业企业的1 200名员工为样本,研究员工对工作的满意程度通过工会工具性承诺和工会支持感对工会公民行为的影响,结果表明经济性和情感性因素在此过程中同时发挥作用;胡恩华等[10]以江苏地区有工会的非国有企业员工为样本进行研究,认为工会有效地发挥作用能维护员工的公平感受,使员工对工会产生归属感和认同感,从而做出责任外的有利于工会发展的工会公民行为,此过程表现出一种情感性作用。从这些研究中可以看出,中国员工对工会同样存在经济性需求和情感性需求,由于中国的企业工会在给予职工关心方面的表现远胜于维护员工权益,员工与工会的情感性关系受到更多关注。但现阶段中国企业工会职能的发挥虽然受到多方限制,在帮助员工获取经济利益方面已经发挥了一定作用,随着经济的不断发展,工会的维权职能将更加完善,员工对工会的“工具性”也会更加期待[11-12]。所以,在工会公平感影响工会公民行为的过程中,不仅是相对成熟的情感性作用机制,正不断成长的经济性作用机制也十分具有现实意义,二者都需要在中国背景下进行研究验证。

对这两种作用机制的探讨反映出人在行为过程中所具有的经济性和情感性动机,根据情景理论对人性的解释,人在劳动中的动机特性总要随着情景的变化而不同[13]。已有研究只关注经济性和情感性作用机制的存在,对于二者在不同情景下的强弱变化研究甚少,而这一点十分值得关注。为此引入情景因素进一步讨论工会公平感与工会公民行为间的关系。已有研究大多从公平理论视角展开,并认为公平敏感性的调节作用在公平感对薪酬满意度、组织承诺等变量的影响中得到验证,且发现公平感与公平敏感性的交互作用显著,可以更好地解释公平感对结果变量的影响]14]。MINTU-WIMSATT[15]认为公平敏感性不同的员工,对同一事件会表现出反应上的差异,对经济性和情感性结果的态度是不同的;RAI[16]认为公平敏感性与利益选择紧密相关,偏向大公无私型的员工更为关注集体利益,更倾向非经济性选择,而自私自利型员工则相反;OREN et al.[17]进一步指出大公无私型员工较多受内在动机影响,在利益性选择和非利益性选择之间倾向于后者,而自私自利型员工更多地受到外在动机的影响做出利益性选择。已有研究探讨工会公平感影响工会公民行为过程中工会工具性信念和工会支持感作为中介变量的传递作用,而引入公平敏感性的影响后,偏向自私自利型的员工易产生更强的工会工具性信念,偏向大公无私型的员工会产生更强的工会支持感。所以,将公平敏感性作为调节变量加入工会公平感影响工会公民行为的研究中,可以体现出员工受到不同作用机制影响的强弱变化。

综合上述分析,工会公平感与工会公民行为的关系可以进行情景化研究,因此本研究在已有模型的基础上,引入表现个体需求变化的情景因素公平敏感性作为调节变量,通过分析调节变量的作用,厘清不同作用机制发生的情景条件,期望为工会实践提供更符合员工个性化需求的理论和实践指导。

3 研究假设

3.1 工会公平感与工会公民行为的关系

从20世纪70年代中期开始,研究者们开始关注公平感与组织公民行为、工作满意度、组织承诺、绩效等组织效果变量之间的关系。EATON et al.[18]以工会组织为研究对象,提出在有工会的企业中,因工会发挥作用而产生的公平感会引发工会承诺和工会参与行为等一系列员工对工会态度和行为的积极转变;FULLER et al.[19]以美国东南部2 149名钢铁工人为样本,研究公平感与员工工会参与行为的关系,结果表明工人在工作场所受工会影响产生的公平感与员工主动参与工会活动的行为正相关;随后,FULLER et al.[20]在之前研究的基础上,再次利用钢铁工人为样本,进一步研究过程公平维度与工会公民行为的关系,再次验证工会公平感与工会公民行为的正相关关系;DEERY et al.[21]研究发现工会能够对传统工作结果产生影响,推进职场的公平、公正,进而引发员工对工会的公民行为。这些研究用国外样本证实了工会公平感对工会公民行为的正向影响。在欧、美等国家,工会、企业和政党三者是一种相对平等的社会伙伴关系,形成三足鼎立的局面。企业和工会、企业和政党形成了合作或对抗的关系模式,追求更大的利益;工会与政党结盟,以选举支持换取政党对工会的政治支持[22]。而在中国,工会是党和职工的桥梁纽带,服从党的领导;同时作为企业中的内嵌组织,工会和企业的地位很难平等。在更平等自由的环境下,欧美等国的职工做出工会公民行为时更具有动力和自主性;而在受到较多压力和限制的情况下,中国企业职工参与工会活动时会缺乏积极性。如今,中国的企业工会已经逐渐发展起来,员工能够感受到工会对职场公平性的影响,也越来越多参与到工会活动中。但长期以来,中国职工的劳动权益与欧、美等发达国家相比还存在一定的差距,特别表现为对谈判、罢工等权利的限制,以致员工在参与工会活动时缺乏积极主动性,工会活动的具体内容、方式和频率等也与欧、美等国不同,借鉴性较低。因此,工会公平感与工会公民行为间的关系仍然需要在中国情景下验证[23-24]。

基于上述分析,本研究提出假设。

H1工会公平感对工会公民行为产生正向影响,工会公平感程度越高越能引发工会公民行为。

3.2 工会工具性信念和工会支持感的中介作用

工会公平感和工会公民行为直接关系得到验证的同时,研究者也开始通过中介变量探索这种关系产生的内部作用机制。

3.2.1 工会工具性信念的中介作用

在工具性信念影响因素的相关研究中,公平感已被不少研究者讨论过。如果员工感受到组织对待自己是公平的,他就更有可能对组织产生工具性信念,而在不同的组织中,工具性信念可以指向各种不同的回报方式;一些研究者拓展性地研究了关注晋升机会、福利和维权等不同回报方式的工具性信念,并验证了公平感与这些工具性信念之间的正相关关系,其中福利和维权等形式的回报正是工会工具性信念关注的焦点[25]。工会工具性信念表现了工会-员工关系中理性缜密和功利性的部分,体现了人的经济性需求,当员工意识到在工作场所中某些公平感是受到工会作用的结果,就会产生一种对工会的信念,认为工会可以维护自身的利益[26]。CLOUTIER et al.[27]认为当工会通过集体协商等手段改变了工作结果中一些不公平的状况时,员工对这种改变的满意程度越高,相应对工会的工具性信念就越强,即工会公平感可以正向影响工会工具性信念。

工会工具性信念又可以进一步影响工会公民行为。当员工感受到工会是可以达到某些目标的合法工具时,他们就会被吸引做出工会公民行为,这种工会的经济性模型强调的是通过工会工具性信念引导员工表现工会公民行为[28]。KESER et al.[29]以土耳其食品和交通行业的461名工会成员为样本,研究工会承诺和工会参与行为的前因变量,结果表明工会工具性信念是其中最重要的影响因素,当员工产生工具性动机,就会提高对工会的承诺水平,并主动做出工会公民行为;GHOSH et al.[30]在分析女性群体参与工会活动时指出,工会工具性信念可以影响女性职工主动做出对工会有益的工会公民行为。

从经济性过程看,当职场中的公平感受因为工会发挥作用而得到提升,员工就会认为工会能够帮助他们获取利益或保护利益不受损害,而更强大的工会可以更好地发挥这一作用,通过对比做出有益工会行为的付出和回报,如果回报大于付出,那么员工就会表现出工会公民行为[31]。不少研究者用工会工具性信念作为中介变量研究了这种作用机制。SRIVASTAVA[32]在区分公平感和工会参与行为不同维度的基础上,研究由分配公平通过工会工具性信念影响员工自发性工会参与行为的过程,工会工具性信念的中介作用得到验证;DHAMMIKA[33]的研究也表明,员工在工作场所中的公平感受到工会的影响,进而引发员工的工会公民行为,在此过程中工会工具性信念发挥了中介作用。

3.2.2 工会支持感的中介作用

组织支持感是在组织拟人化思想的基础上提出的。员工会把他们从工会组织的代言人那里得到好的待遇或不好的待遇看成是工会是否关爱员工的信号,如果感到工会对他们是友好的,这会增强员工的工会支持感,反之,则会降低员工的工会支持感[34]。CASTN et al.[35]认为员工期望从工会获得支持感,当工会在保障职场公平方面发挥了作用时,这种期望就得到了满足;GREEN[36]注意到美国许多企业中存在种族歧视的问题,而工会能有效改善员工面对种族歧视而产生的不公平感,从而让员工意识到来自工会的善意,产生工会支持感。这些研究都表明,工会公平感可以显著正向影响员工的工会支持感。

组织支持感强调的是员工受到组织真诚对待自己的程度,其所蕴涵的心理机制就是组织与员工彼此间的情感的交换,而这种交换是基于双方互惠原则的基础上而形成的相互间的义务和权利关系,它甚至能超越角色契约所规定的范围[37]。在工会组织中,因为工会支持感,员工会对工会产生义务感、依赖感和信任等情感,从而更愿意主动参与对工会有益的活动,表现出工会公民行为。TETRICK et al.[38]针对工会支持感与员工工会公民行为间的关系,在美国中西部工会成员和领导中进行问卷调查,结果表明,当员工感受到来自工会的支持,就会自发地表现出一些工会支持性行为,这说明工会支持感对工会公民行为存在正向影响;FIORITO et al.[39]认为工会支持感与员工支持工会的态度紧密相连,能够引发工会公民行为。

与工会工具性信念相似,工会支持感也描述了工会-员工关系,与前者不同的是,工会支持感不是从经济性过程,而是从情感性过程研究这种关系。SHORE et al.[31]阐述了工会支持感的作用过程,工会公平感能让员工感受到来自工会的善意,因而产生工会支持感,作为回报,员工会对工会产生义务感、依赖感和信任,对工会持积极的态度,从而引发工会公民行为;MARATHE et al.[40]的研究也认为员工可以通过情感性作用机制的引导参与到工会活动中,在这个过程中,工会支持感发挥了中介作用。

综合上述分析,工会工具性信念和工会支持感在工会公平感影响工会公民行为的过程中都发挥了中介作用,这一关系在强调个人利益的欧、美等国家的工会中得到大量验证。而中国工会经历了由“只谈集体利益”到“兼顾集体与个人利益”的转变,企业员工参与工会公民行为的动机必然与欧、美等国有所不同。同时,中国工会最为突出的特点就是由中华全国总工会统一领导的一元化结构体制。多元化工会鼓励合理的竞争,维权手段丰富多样,让企业员工有更多选择,能够使其需求得到很好的满足;而一元化工会具有较强的行政色彩,缺乏竞争,独立性较弱,在满足员工需求方面不能很好地发挥作用。此外,与欧、美等国家将工会渗透到整个法律体系中不同,中国只有《工会法》等少数法律条文规定了工会的权利和义务,工会的法律地位不受重视。这样复杂的环境使中国工会的发展受到诸多限制,尤其是在维护职工权益方面无法充分地发挥作用,这与欧、美等国家以维权为主的工会相比存在显著差别。在这种差别之下,对欧、美等国家的工会的相关研究结论在中国工会中的说服力较弱[41]。而且工会公平感影响工会公民行为的经济性和情感性作用机制会受到维权和维稳职能的影响,中介作用有必要进一步研究验证。因此,本研究提出假设。

H2工会工具性信念在工会公平感与工会公民行为的关系中起中介作用。

H3工会支持感在工会公平感与工会公民行为的关系中起中介作用。

3.3 公平敏感性的调节作用

由已有研究可知,当员工产生工会公平感时可能因为经济性或情感性需求引发工会工具性信念和工会支持感两种对工会不同的态度。而不同个体在不同情景下产生的经济性和情感性动机的强度是有差别的。所以,个体何时产生更多的工会工具性信念或工会支持感需要通过引入情景因素进行研究。

本研究选用公平理论中针对个体差异性考虑不足而提出的公平敏感性这一情景因素作为调节变量。BYNUM et al.[42]认为,性别、职位、学历、收入、环境等因素都会影响个体的公平敏感性。可以看出,公平敏感性不仅在个体之间存在差异,对同一个体在不同时期也会发生变化。一些研究者验证了公平敏感性在组织公平感影响离职倾向、薪酬满意度等结果变量的过程中发挥的调节作用,这些研究表明组织公平感和公平敏感性的交互作用显著,公平敏感性作为调节变量能更好地解释公平感对结果变量的影响[43]。

ROEHLING et al.[44]研究发现,对于公平敏感性水平不同的员工,其离职原因中经济性成分不同,偏向自私自利型的员工为个人经济利益离职的可能性更大,而偏向大公无私型的员工则相反;LOK[45]研究公平敏感性在公平感与薪酬满意度之间关系中的调节作用,认为大公无私型员工对经济性报酬是否公平的关心程度较低,从而更容易对薪酬产生满意的感觉,而自私自利型员工则因更关心经济性报酬,较难满足于现有的薪酬。这些关于公平敏感性的研究从多方面体现出员工对公平的不同偏好可以产生对经济性与非经济性因素的不同影响,这种偏好较直观地表现为人是自私或无私的。所以,多数研究者将公平敏感性的两端分别定义为自私自利和大公无私,并认为自私自利型(高公平敏感性)的员工更容易产生外在动机,倾向做出利益性选择,而大公无私型(低公平敏感性)的员工正好相反[46-47]。

综合上述分析,本研究认为公平敏感性可以作为调节变量加入研究中。个体的公平敏感性越高,工会公平感对工会工具性信念的正向影响越强,而工会公平感对工会支持感的正向影响越弱。当个体的公平敏感性较高时,由工会公平感产生的工会工具性信念强于工会支持感;随着公平敏感性由高到低变化,工会公平感对工会工具性信念的正向影响逐渐减弱,而对工会支持感的正向影响逐渐增强;当个体的公平敏感性较低时,由工会公平感产生的工会支持感强于工会工具性信念。

基于上述分析,本研究提出假设。

H4公平敏感性对工会公平感与工会工具性信念之间的关系产生调节作用,工会公平感与工会工具性信念的正相关关系在高公平敏感时较强,在低公平敏感性时较弱。

H5公平敏感性对工会公平感与工会支持感之间的关系产生调节作用,工会公平感与工会支持感的正相关关系在高公平敏感性时较弱,在低公平敏感性时较强。

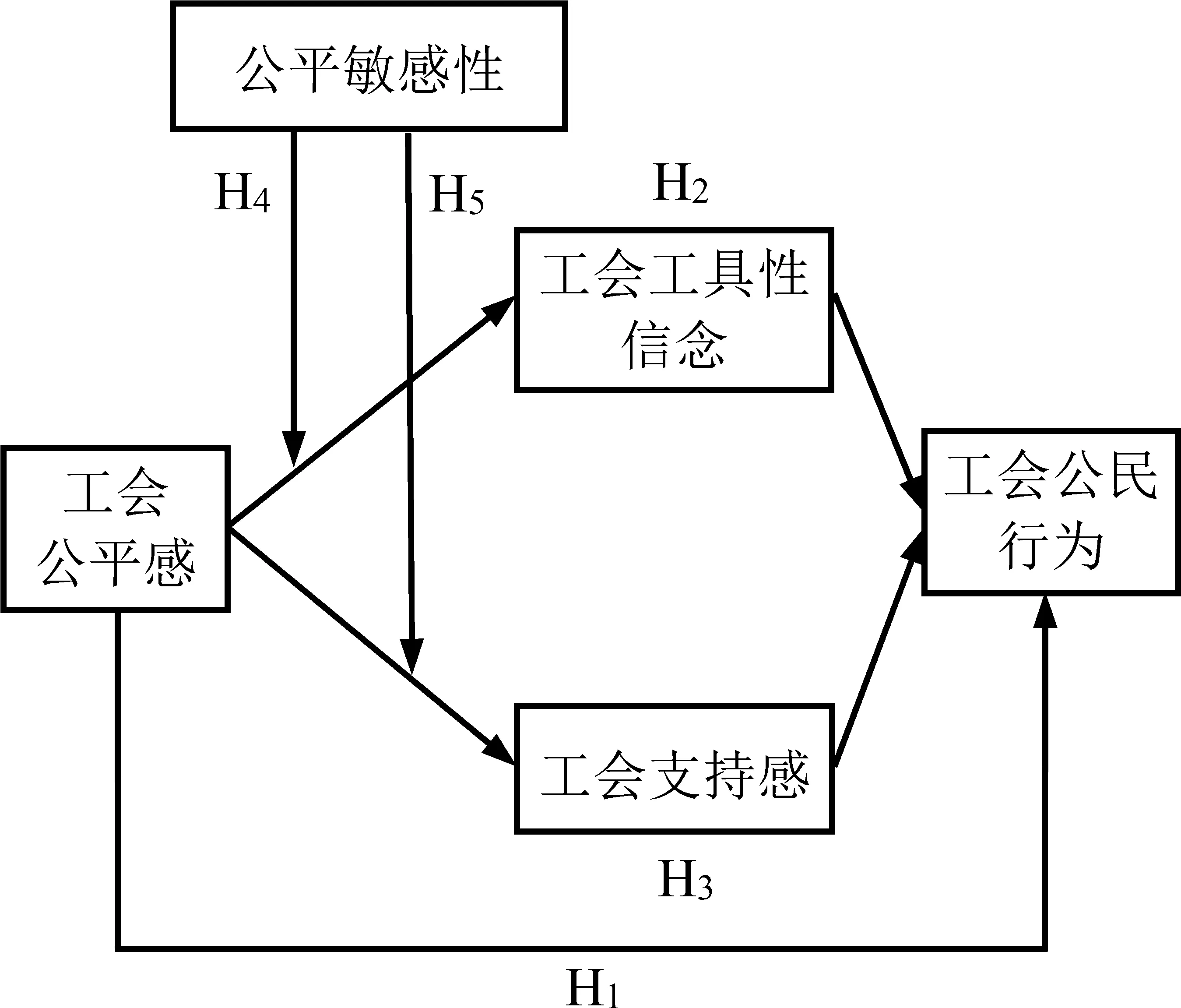

综上所述,本研究的概念模型见图1。

图1 工会公平感与工会公民行为的概念模型Figure 1 Conceptual Model of Union Justice and Union Citizenship Behavior

4 研究方法

4.1 研究样本和数据收集

本研究采用问卷调查法收集数据资料,验证所提出的概念模型。研究中相关变量的测量量表一部分是已在中国得到验证的,而其他则是在中国情景下参考专家学者和资深管理者的意见,对外国成熟量表进行适当的修改和开发而确定的,全部量表的信度和效度都能得到一定的保证。对于所用的英文量表,采用双盲翻译法,由管理类在读研究生对全部题项进行翻译,尽量减少中英文表达的歧义,确保量表内容能被受测者充分理解。为了验证问卷是否可用,对问卷进行预调查,运用统计方法排除了经验证信效度不符合要求的题项。正式问卷分为三部分,第一部分简单对研究目的、问卷内容等进行说明;第二部分是关于被测者个人的基本信息,包括性别、年龄、职位、企业和工会任期等;第三部分是对相关变量的测量,采用Likert 5级量表记录数据。

正式调查时,课题组在江苏和浙江等地选取10家工会建设5年以上的非公有制企业进行现场问卷发放和回收。为避免行业因素的影响,选择同一行业中的企业为样本,所选企业均为制造业企业。调查时间从2014年7月起,到2015年3月完成。为了提高问卷的有效性,在调查过程中采取程序控制措施:得到企业管理者和工会领导的理解和支持,保证调查过程严格遵守匿名原则,所有数据仅用于学术研究,让被测者可以放心填写,使问卷中的信息更接近受测者的真实情况;同时,对被测者进行问卷填写辅导,一方面让他们清楚了解问卷结构和内容,另一方面让他们从态度上重视此次调查;对被测者表示感谢,尽可能使被测者认真填写问卷,提高问卷质量。

此次调查共发放问卷400份,回收有效问卷307份,有效回收率76.750%。被测者均来自制造业;有58.960%为男性,41.040%为女性;平均年龄29岁;平均工龄7年,参与工会年限为5年;平均月薪3 000元~6000元。总体来看,样本具有良好的代表性,符合研究的要求。

4.2 变量测量和信效度分析

(1)工会公民行为和工会工具性信念。采用CHAN et al.[9]以北京的企业员工为样本研究工会公民行为和工会工具性信念时对已有成熟量表进行修订的版本,该版本由国外成熟量表经过香港背景下的修订并多次验证后,针对北京企业样本再次修改得到。工会公民行为量表有11个题项,包括“我会参加工会会议”“我会主动参与能够显示工会力量的活动”“我会对其他人称赞工会”“我愿意为工会相关活动提供志愿服务”“我会向他人宣传工会相关信息”“我愿意花费时间帮助他人解决问题,无论这些问题是否与工会有关”“我会帮助工会新成员尽快适应工作和工会活动”“我会在工会会议上发言”“我会鼓励他人加入工会”“我会主动关注工会发布的信息”“我会在工会选举中投票”;对量表进行探索性因子分析,共提取4个公共因子,可解释总方差的66.010%,表明量表聚合效度较好。工会工具性信念量表有7个题项,包括“工会能帮我提高薪酬”“工会能改善物质性的工作环境”“工会能使我的工作更加有趣味”“工会能提供就业保障”“工会能对企业运营产生好的影响”“工会能让我获得额外福利”“工会能对我的工作产生影响”;对量表进行探索性因子分析,共提取2个公共因子,可解释总方差的62.301%,表明量表聚合效度良好。对工会公民行为和工会工具性信念量表做内部一致性检验,Cronbach′sα系数分别为0.804和0.812,表明两个量表的信度都较好。

(2)工会公平感。工会公平感的测量量表是在借鉴国外成熟量表的基础上,结合中国情景进行修订的。主要基于JOHNSON et al.[48]开发的、与工会相关的公平感受量表,通过咨询工会研究学者、非公有制企业高层管理者和企业工会主席的意见,对于不符合中国现阶段现实状况和含义相似的部分题项进行删减,并对一些反向计分的题项进行正向翻译。最终形成测量工会公平感的16个题项量表,包括“工会在决策前会充分收集信息”“工会成员可以对工会决策提出申诉”“工会召开重要会议前会通知所有成员”“工会成员可以要求工会对其决策进行解释说明”“工会的决策制定程序使工会做出的决策保持前后一致”“工会决策是民主的”“工会考虑成员关心的事”“工会尊重成员”“工会能尽心尽力帮助成员”“工会对待成员很真诚”“工会能够快速对成员提出的要求作出反馈”“工会愿意耐心地向成员解释所有决策”“工会帮我了解清楚我的工作内容和职责”“工会让我避免因为与主管关系远近不同而得到不同待遇”“因为工会的存在,员工需要为自己不好的行为负责”“因为工会的存在,努力工作的员工能够得到回报”;对量表进行探索性因子分析,共提取5个公共因子,可解释总方差的63.462%,表明量表聚合效度良好。同时,工会公平感量表的Cronbach′sα系数为0.820,表明量表信度良好。

(3)工会支持感。多数研究者采用SHORE et al.[31]开发的工会支持感量表或TETRICK et al.[38]的修订版测量工会支持感,考虑到中国的实际情况,本研究采用CHAN et al.[49]在上海以制造业工人为样本研究工会支持感时对该量表修订的版本,共4个题项,包括“工会重视我的健康、幸福”“工会重视我的意见”“我遇到问题时工会能够提供帮助”“当我需要特别的支持时工会能帮助我”。此修订版考虑到中国工会的“弱工会”现状,将一些描述中国工会较难出现而国外工会较常见现象的题项删除,简化了量表,使之更贴近实际情况。对量表进行探索性因子分析,共提取1个公共因子,可解释总方差的63.852%,表明量表聚合效度良好。对量表做信度检测,Cronbach′sα系数为0.810,表明量表具有良好的信度。

(4)公平敏感性。学术界对公平敏感性的测量主要采用KING et al.[50]开发的公平敏感性测量工具和SAULEY et al.[51]提出的公平偏好问卷两种量表,两套问卷均在中国得到广泛的验证,并获得较好的信度和效度。公平敏感性测量工具和公平偏好问卷经验证具有很高的相关性,但相比公平敏感性测量工具,公平偏好问卷更容易被受测者理解,且避免了公平敏感性测量工具出现相同分值而受测者公平敏感性水平不同的问题。所以,本研究采用公平偏好问卷,并征求管理学专家学者和企业中高层管理者的意见,对量表各题项进一步推敲和润色,最终形成16个题项的公平敏感性测量量表。对量表进行探索性因子分析,排除因子载荷小于0.500的两个题项后,共提取4个公共因子,可解释总方差的62.632%,表明量表聚合效度良好。对删除题项后的量表做信度检验,结果显示Cronbach′sα系数为0.772,量表信度也在可接受范围内。最终采用14个题项的量表,包括“工作中的职责越少时,我越开心”“我希望工作做得越少,报酬越多”“如若不被发现,我的工作效率会比领导所期望的要稍微低一些”“在工作时,我会想办法偷懒”“不做工作而能够获得薪水,我会开心的”“聪明的员工是付出最少而获得最多”“聪明的员工更关心的是领导对其认可,而不是领导为其做什么”“虽然工资微薄,福利较差,但是我在工作中仍会尽其所能”“我在完成自己的任务后,很乐意帮助没有完成任务的同事”“我在工作时,最关心的是我能否做到最好”“我认为所做的工作比我所拿的薪水要多”“在工作中无所事事,我会感觉不自在”“我喜欢任务多的工作”和“相同条件下,任务和职责多的工作比任务和职责少的工作好”。

(5)控制变量。年龄、性别和企业任期等变量很有可能对组织结果变量产生影响[52]。为了更准确的验证概念模型中各变量之间的关系,避免这些变量对工会公民行为的影响,根据先前的研究,本研究将年龄、性别、企业任期和工会任期等作为控制变量。

为了避免研究中的同源方差问题,本研究采用两种方法进行检测。一是在程序控制上,抽取不同的样本企业,在测量时进行空间、时间和心理上的分离,对被调查者采取匿名性的保护,并对研究题项的顺序效应进行综合平衡等;二是在统计控制上,对调查数据进行Harman单因素检验,对调查问卷的全部题项进行因子分析,在未旋转时得到了第一个主成分,载荷量为15.920%,未占到大多数。由此,可以认为本研究的同源方差问题并不严重。

5 数据分析和假设验证

在确保问卷信度和效度的基础上,本研究利用问卷调查所获数据对研究假设进行检验和验证。

5.1 相关性分析

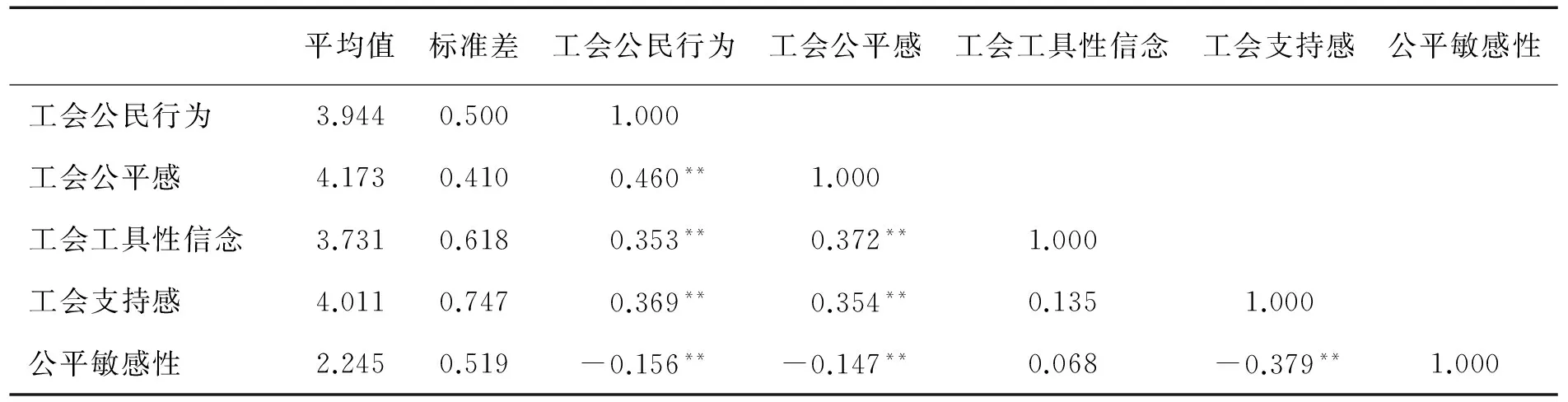

表1给出各变量的平均值、标准差和Pearson相关系数。

由表1可知,工会公平感与工会公民行为显著正相关,相关系数值为0.460,在0.010水平上显著,H1得到初步验证;工会公平感与工会工具性信念显著正相关,相关系数值为0.372,在0.010水平上显著;工会工具性信念与工会公民行为显著正相关,相关系数值为0.353,在0.010水平上显著;工会公平感与工会支持感显著正相关,相关系数值为0.354,在0.010水平上显著;工会支持感与工会公民行为显著正相关,相关系数值为0.369,在0.010水平上显著。可以看出,自变量能够解释中介变量,中介变量能够解释因变量。同时,表1中相关水平临界值均不超过0.750,表明所用数据并不存在严重的多重共线性问题。

表1 描述性统计和相关系数Table 1 Descriptive Statistics and Correlation Coeficients

注:**为在0.010水平上显著,下同;对角线上的数据为各变量内部一致性系数。

5.2 假设结果分析

为了进一步验证各变量之间的关系,分别以工会公民行为、工会工具性信念和工会支持感为因变量进行层次回归分析。

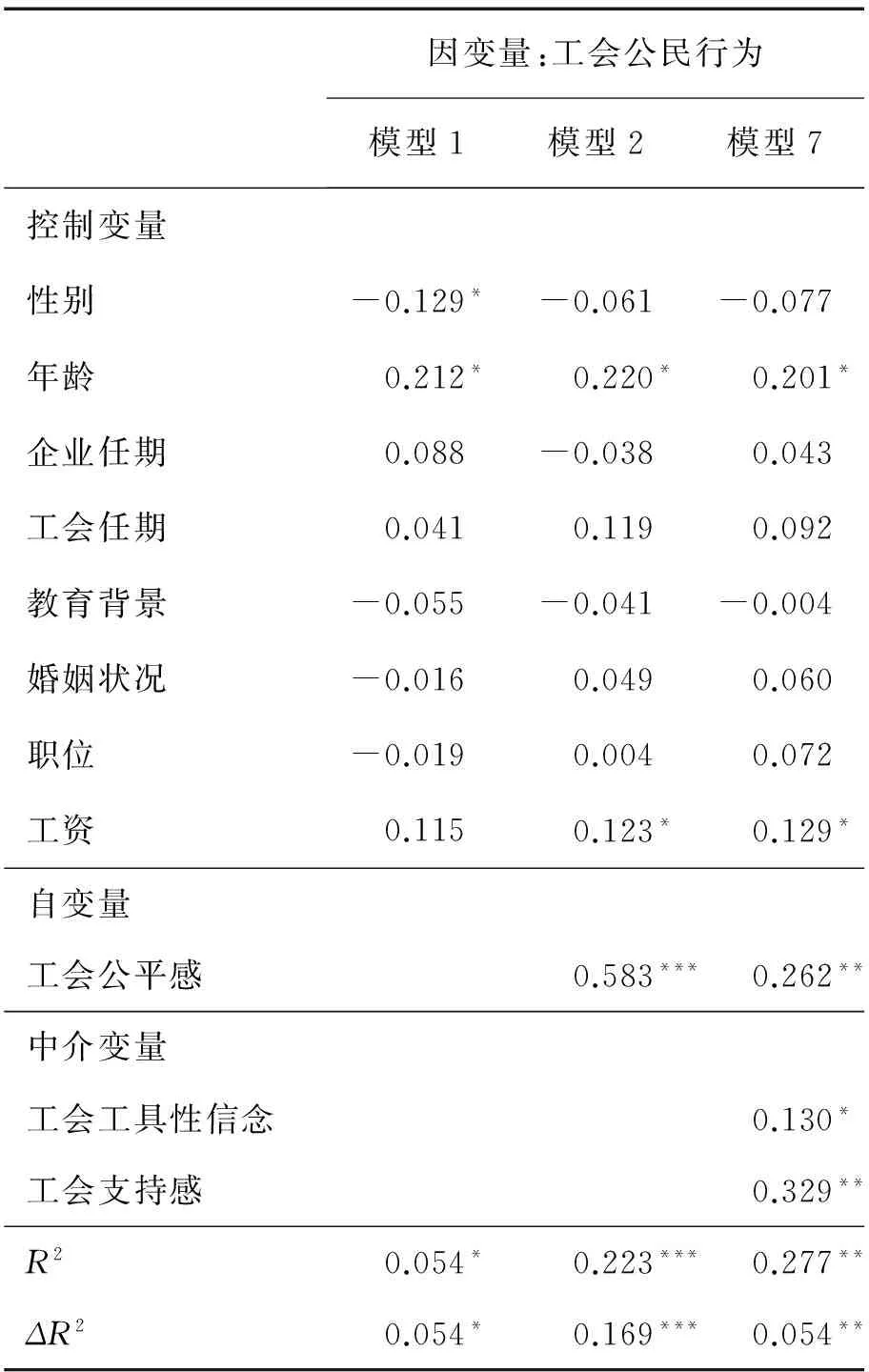

(1)工会公平感对工会公民行为影响的验证

将工会公民行为作为因变量做回归分析,结果见表2。依次引入控制变量和工会公平感为自变量,构建模型1和模型2。加入工会公平感后,模型2的解释力为0.223,大于模型1的解释力0.054;且模型2的回归系数为0.583,在0.001水平上显著,工会公平感对工会公民行为有显著的正向影响。H1得到验证,自变量能够显著解释因变量的变化得到验证,满足了中介作用检验的前提条件之一。

表2 工会公民行为的回归结果Table 2 Regression Results of Union Citizenship Behavior

注:***为在0.001水平上显著,*为在0.050水平上显著,下同。

由表2回归结果可知,工会公平感对工会公民行为的正向影响在中国是成立的,说明中国的企业工会可以在一定程度上保证工作场所的公平,并使员工意识到工会是有用的,从而做出对工会有益的工会公民行为。以往很多人对工会的认识仅仅是“可有可无的福利部门”,而随着劳动力市场的不断发展和完善,上至政府、下到企业都对工会愈加重视,在各种政策的鼓励和引导下,工会不断加强其自身建设,通过制定制度、参与日常管理等方式紧密联系员工,为员工争取应得利益,维护职场的公正,更切实地解决员工遇到的问题,让员工改变过去对工会“只能发福利”的陈旧看法,认同工会所发挥的作用,产生希望工会越来越好的想法,并通过做出工会公民行为将想法付诸实际。尽管这一关系在中国得到验证,但中国的企业员工做出工会公民行为其背后的经济性或情感性动机与欧、美等国职工还是存在区别的,具体的影响可以通过工会工具性信念和工会支持感的中介作用进一步分析。

(2)中介作用的验证

验证中介作用的前提条件是检验自变量对中介变量的影响,分别对工会工具性信念和工会支持感做回归分析,结果见表3。以工会工具性信念为因变量,以控制变量为自变量,构建模型3;在模型3基础上加入工会公平感,构建模型4。表3回归结果表明,模型4的解释力为0.197,大于模型3的解释力0.050;且工会公平感对工会工具性信念的回归系数为0.582,在0.001水平上显著,表明工会公平感对工会工具性信念存在显著正向影响。同样,以工会支持感作为因变量,先后引入控制变量和工会公平感作为自变量,构建模型5和模型6。加入工会公平感后,模型6的解释力为 0.183,大于模型5的解释力0.029;且工会公平感对工会支持感的回归系数为0.656,在0.001水平上显著,表明工会公平感对工会支持感存在显著正向影响。由此,自变量可以显著解释中介变量的变化。根据BARON et al.[53]对中介作用的验证方法,自变量能显著解释中介变量的变化,自变量能够显著解释因变量的变化也在上一节得到验证,如果控制中介变量后,自变量对因变量的影响等于零或显著降低,并且中介变量对因变量的解释力显著不为零,说明存在中介作用。

因为工会工具性信念和工会支持感两个中介变量在模型中的地位相同,所以需在回归模型中同时引入这两个变量。在模型2的基础上,同时引入工会工具性信念和工会公平感作为自变量,得到模型7,检验在主效应的基础上加入中介变量的影响,见表2。加入工会工具性信念和工会支持感后,模型7中,工会工具性信念对工会公民行为的回归系数为0.130,在0.050水平上显著;工会支持感对工会公民行为的回归系数为0.329,在0.010水平上显著。表明工会工具性信念和工会支持感对工会公民行为的共同解释力显著不为零。同时,控制中介变量后,工会公平感对工会公民行为的影响显著降低,回归系数为0.262,小于模型2的回归系数0.583,但不为零。表明在工会公平感影响工会公民行为的过程中,工会工具性信念和工会支持感共同发挥了部分中介作用,H2和H3得到验证。

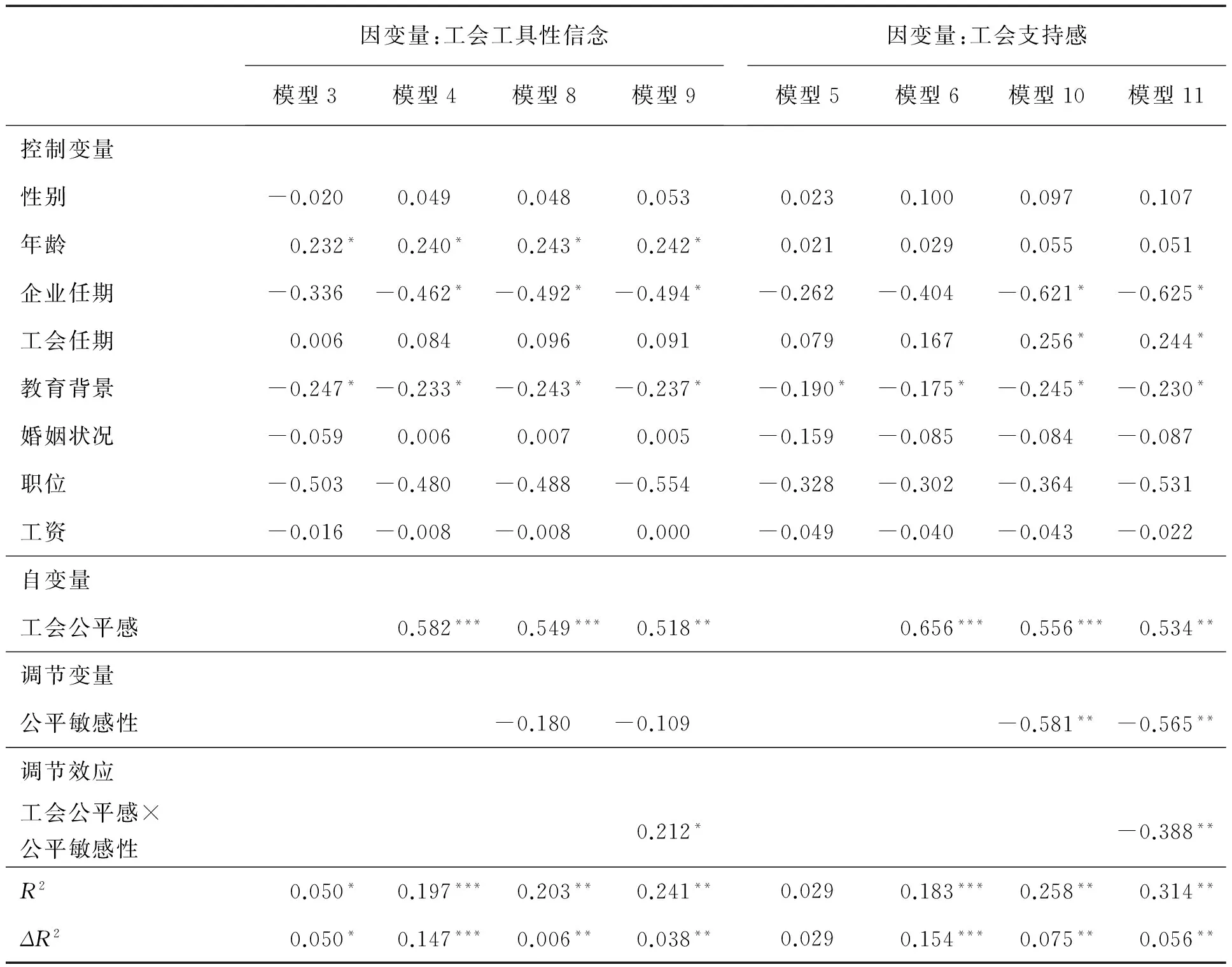

表3 工会工具性信念和工会支持感的回归结果Table 3 Regression Results of Union Instrumentality Belief and Perceived Union Support

这一结果与国外研究存在一些差异,国外研究发现,工会工具性信念和工会支持感共同发挥了完全中介作用,而本研究结果表明二者共同发挥了部分中介作用。也就是说,工会公平感影响工会公民行为的过程中,除了工会工具性信念和工会支持感的作用,还可能存在其他因素的影响。本研究认为中国的企业工会与国外工会的一个显著区别是其与政党的紧密联系及其浓重的行政色彩,所以这很可能是工会公平感影响工会公民行为过程中没有纳入模型的其他影响因素。在这种因素的影响下,员工对工会的认知多数会与他们对政党的认同和服从联系起来,无论认同政党的指导思路或是服从政党的领导,都能对工会公民行为产生促进作用。

此外,验证结果表明,在工会公平感影响工会公民行为的过程中,两个中介作用同时存在。该过程表现为:当员工感受到工会带来的公平感后,一方面,会认同工会能够帮助自己获得利益,产生工会工具性信念,在潜在利益的驱动下产生通过工会得到更好发展的愿望,进而做出工会公民行为;另一方面,会意识到来自工会的善意和支持,产生工会支持感,作为回报,员工也会主动做出对工会有益的工会公民行为。在中华全国总工会的领导下,企业工会的维稳职能一直发挥着良好的作用,员工的情感性需求确实在一定程度上得到满足,所以工会支持感可以发挥中介作用。同时,随着企业员工的维权意识不断加强,他们会希望工会能更好地维护其权益,对此产生更高的期望。尽管中国的企业工会仍旧缺乏独立性和竞争性,还不能很好地维护员工的权益,但各种鼓励性政策已经表明政府对工会维权的重视,从近些年的工会实践也能看出其维权职能已然加强,这在一定程度上可以解释工会工具性信念在中国背景下也能够发挥中介作用的原因。

(3)调节作用的验证

由表3可知,在模型4的基础上,模型8引入公平敏感性,模型9引入工会公平感与公平敏感性的交互项。模型9加入工会公平感与公平敏感性的交互项后,模型的解释力显著增强,达到0.241;工会公平感与公平敏感性的交互项对工会工具性信念的回归系数为0.212,在0.050水平上显著。回归结果表明,公平敏感性能够正向调节工会公平感与工会工具性信念之间的关系,即公平敏感性越高(偏向自私自利型),工会公平感对工会工具性信念的正向影响越强,说明公平敏感性在工会公平感影响工会工具性信念过程中具有正向调节作用。因此,H4得到验证。

同理,在模型6的基础上,模型10引入公平敏感性,模型11引入工会公平感与公平敏感性的交互项。模型11加入工会公平感与公平敏感性的交互项后,模型的解释力显著增强,达到0.314;工会公平感与公平敏感性的交互项对工会支持感的回归系数为-0.388,在0.010水平上显著。回归结果表明,公平敏感性能够负向调节工会公平感与工会支持感之间的关系,即随着公平敏感性变高(偏向自私自利型),工会公平感对工会支持感的正向影响是减弱的,说明公平敏感性在工会公平感影响工会支持感过程中具有负向调节作用。因此,H5得到验证。

(4)调节作用影响模式图分析

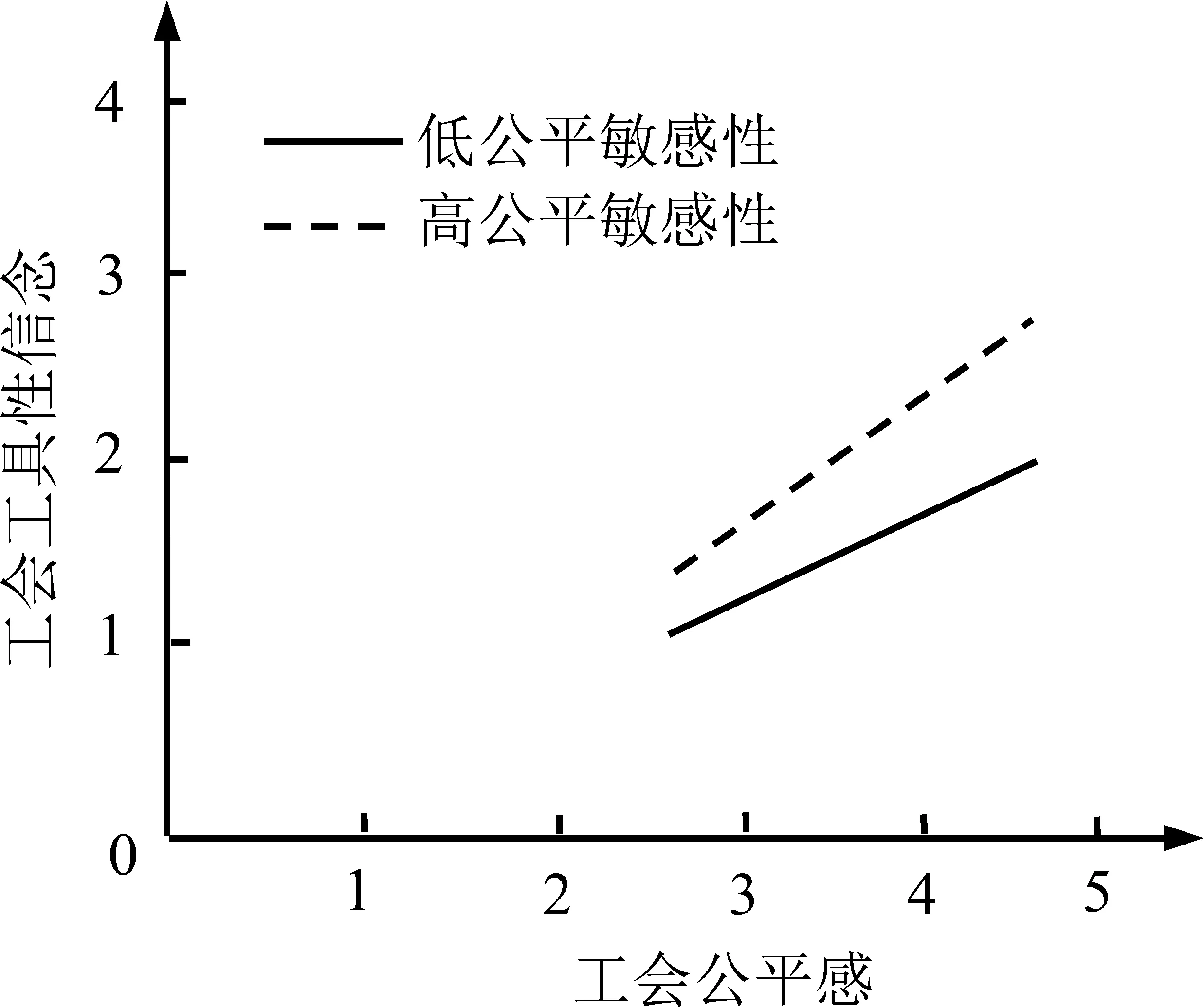

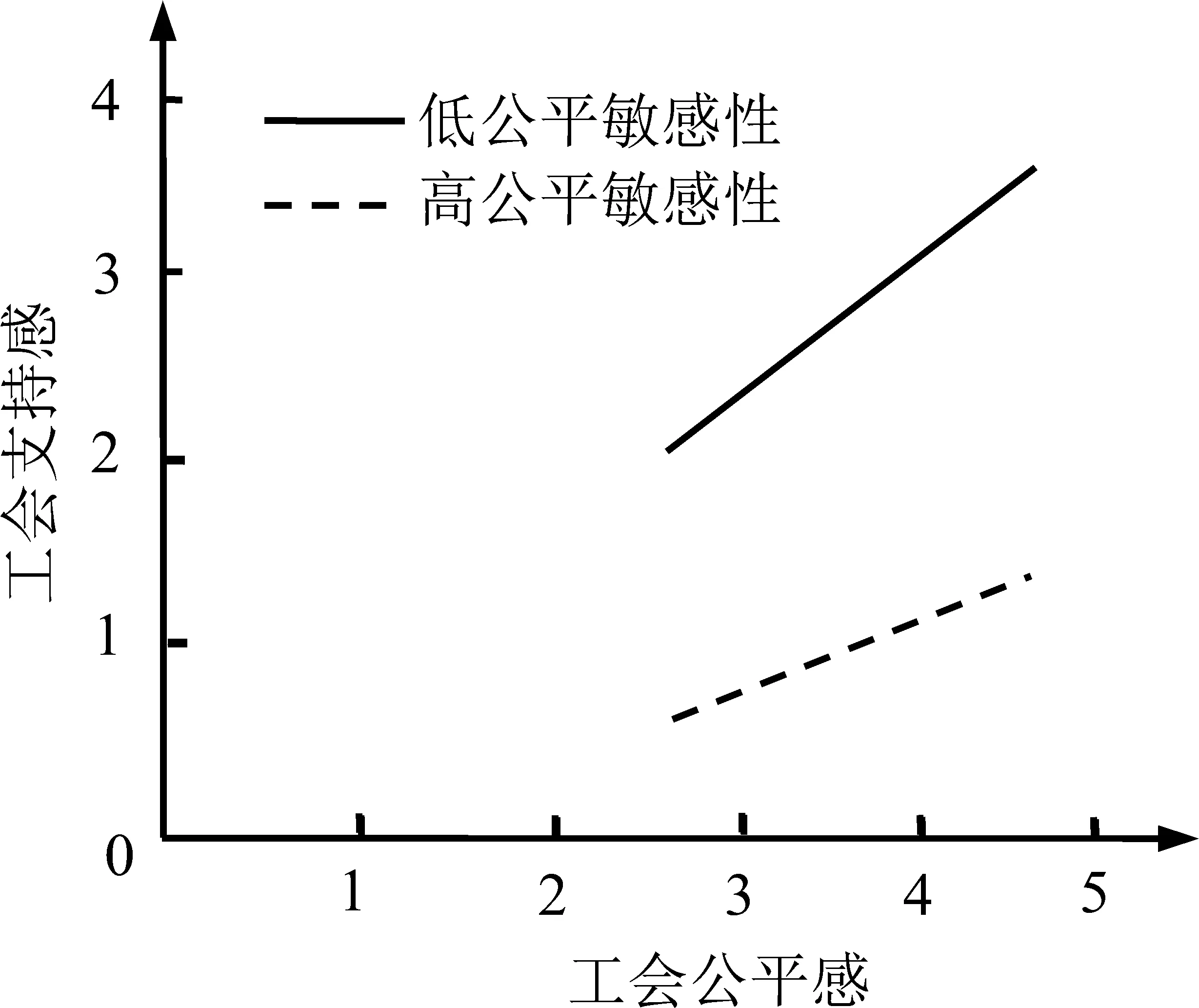

为了更直观地反映出公平敏感性在工会公平感分别影响工会工具性信念和工会支持感过程中的调节作用,根据AIKEN et al.[54]的方法绘制调节作用的影响模式图,见图2和图3。

图2 公平敏感性对工会公平感与工会工具性信念间关系的调节作用Figure 2 Moderating Effects of Equity Sensitivity between Union Justice and Union Instrumentality Belief

图3 公平敏感性对工会公平感与工会支持感间关系的调节作用Figure 3 Moderating Effects of Equity Sensitivity between Union Justice and Perceived Union Support

从总样本中提取两组子样本,低公平敏感性样本为公平敏感性低于其均值减去一个标准差,高公平敏感性样本为公平敏感性高于其均值加上一个标准差,在这两组子样本中分别进行回归分析。由图2和图3可知,在低公平敏感性(大公无私型)分组中,工会公平感与工会工具性信念之间的简单斜率检测回归系数为0.408,在0.050水平上显著;工会公平感与工会支持感之间的简单斜率检测回归系数为0.735,在0.050水平上显著。表明工会公平感对工会支持感的正向影响较强。在高公平敏感性(自私自利型)分组中,工会公平感与工会工具性信念之间的简单斜率检测回归系数为0.628,在0.050水平上显著;工会公平感与工会支持感之间的简单斜率检测回归系数为0.332,在0.050水平上显著。表明工会公平感对工会工具性信念的正向影响较强。

从调节效果看,随着公平敏感性由低到高,工会公平感与工会工具性信念正相关关系逐渐增强,工会公平感与工会支持感的正相关关系逐渐减弱。同时,由图2和图3可知,当公平敏感性处于较低水平时,工会公平感与工会支持感关系的斜率值较大,员工受情感性作用机制影响较大;当公平敏感性处于较高水平时,工会公平感与工具性信念关系的斜率值较大,员工受经济性作用机制影响较大。这种结果与公平敏感性对员工的影响是一致的,高公平敏感性员工较看中外在的有形结果,低公平敏感性员工较看中内在的无形结果;面对经济性和情感性选择时,高公平敏感性员工易受外在动机影响而做出经济性选择,低公平敏感性员工易受内在动机的影响而做出情感性选择[17]。工会公平感对工会工具性信念的影响体现了一种经济性关系,工会公平感对工会支持感的影响体现了一种情感性关系。所以,当工会公平感可以同时影响员工的工会工具性信念和工会支持感时,高公平敏感性员工易产生更强的工会工具性信念,低公平敏感性员工则易产生更强的工会支持感。

从图中还可以直观地看出,公平敏感性对工会公平感与工会支持感关系的调节效果强于其对工会公平感与工会工具性信念关系的调节效果。公平敏感性水平由低到高的过程中,工会公平感对工会支持感正向影响的减弱程度明显大于其对工会工具性信念正向影响的增强程度。对于这种现象可能是因为以下原因。

①个性化员工受集体主义的影响程度不同。由于中国工会的一元化结构特征,工会内部具有较统一的管理模式,从中华全国总工会到行业工会、各企业工会是利益共同体,在这种环境下,工会内部活动具有较强的集体主义色彩,这与中国人历来受儒家文化影响、具有较强的集体主义观念也是统一的[55]。在集体主义的影响下,员工较容易对组织的善意表现做出情感上的反应,对情感性因素的敏感程度更高[56]。同时,随着全球化和网络技术的快速发展,中国人不断接触到各种多元化的信息,员工的个性化愈加凸显,受到集体主义的影响程度各不相同,对情感性因素的敏感程度也不一致。因此,在公平敏感性不同水平下,员工工会公平感对工会支持感的影响强度有更大的变化。

②工会实践无法得到员工的了解和认同。长期以来,工会的维稳职能深入人心,随着中国经济的转型,劳资冲突不断涌现,许多鼓励性政策和措施不断被提出,工会已经着手加强其维权职能的建设,为工人谋福利,协调劳动关系,增强企业的凝聚力,并取得一定成效[57]。尽管如此,由于社会刻板印象的影响,许多员工对工会的认识还是停留在“发放福利、组织文娱活动”的角色中,不能更深入了解工会职能的变化,对维权职能是否发挥作用没有过多关注。所以,当员工感受到工作场所中公平感的变化时,自私自利型员工和大公无私型员工所产生的工会工具性信念差异不大,表现出调节效果在较小范围内的变动;而因工会的情感性作用已得到普遍认可,对公平偏好不同的员工所产生的工会支持感会产生较大的差别,表现出调节效果在较大范围内的变动。

③中国工会存在功能缺失。中国工会仍处于发展阶段,虽然与计划经济时期的工会已有明显差别,但与国外成熟工会相比,其维权职能仍然较弱。工会是劳资关系矛盾的产物,员工之所以选择加入工会,其根本目的就是希望工会能够维护和代表他们的利益,而中国的企业工会因其不够成熟,不能很好地满足员工这方面需求[58]。相应的,员工也不会对工会产生很高水平的工会工具性信念,因此,公平敏感性的调节效果就表现为工会公平感对工会工具性信念的影响强度在偏低的数值范围内变动。

6 结论

6.1 研究结论

本研究分析不同情景下工会公平感对工会公民行为的影响,主要研究结论如下。

(1)验证了工会公平感、工会公民行为、工会工具性信念和工会支持感4个变量间的关系,证实中国背景下员工的工会公平感对工会公民行为存在正向影响;在此过程中,工会工具性信念和工会支持感共同发挥了部分中介作用。这与ARYEE et al.[5]的研究结果大致相同,但与其结果中两个中介变量共同发挥完全中介作用这一点存在差别。研究结果表明,一方面,中国背景下员工工会公平感影响工会公民行为的过程中经济性和情感性作用机制都能发挥作用,虽然与外国成熟工会相比,中国的企业工会较为温和,有待在工会实践中进一步完善各方面职能,但就维权和维稳职能看,已经发挥了一定的作用;另一方面,从部分中介和完全中介的意义看,工会公平感对工会公民行为的影响过程中,除了工会工具性信念和工会支持感的作用外,可能还存在其他因素的影响。综合分析中国工会的特殊性,相对于国外工会、企业和政党的合作伙伴关系,本研究认为中国工会与政党的紧密联系很可能对上述过程产生影响。

(2)在验证国外已有模型的基础上,将情景因素公平敏感性作为调节变量引入模型中,以此检验对公平有不同偏好的员工,在工会公平感影响工会公民行为的过程中,其经济性和情感性的机制发挥作用存在差异。研究发现,公平敏感性在工会公平感与工会工具性信念关系中发挥了正向调节作用,在工会公平感与工会支持感关系中发挥了负向调节作用。研究结果不仅在理论上印证了情景因素对人的解释;在实证中也验证了在工会公平感影响工会公民行为的过程中,员工受到经济性和情感性作用机制影响的强度是不同的,会随着情景的变化发生相应的变化。值得注意的是,研究还发现,公平敏感性在工会公平感与工会支持感关系中的调节作用较强,在工会公平感与工会工具性信念关系中的调节作用较弱。这种现象一方面与不同员工受到集体主义价值观影响程度的差异相关,另一方面与中国工会一直以来的“弱工会”形象以及还有待加强的维权职能相关。

6.2 理论贡献和实践意义

本研究的理论贡献主要有两点。①在单纯讨论经济性和情感性作用机制存在的基础上,运用情景化研究方法对工会公平感与工会公民行为的关系进行了阐释,并讨论了不同情景下经济性作用机制和情感性作用机制发挥作用的强度差异,以此证实采用情景理论研究工会公平感对工会公民行为影响的科学性。②在已有模型中加入一个调节变量,是对理论研究的完善,也是对已有模型的改进[59]。通过引入公平敏感性作为调节变量,为工会公平感对工会公民行为影响研究提供了一个新的研究视角,通过研究工会公平感对工会公民行为的同一关系在不同情景下的变化,进一步丰富和完善原有理论。

除了理论方面的贡献,本研究也为解决相关问题提供了实践价值。①从研究结果分析看,中国工会在很大程度上仍旧依靠政府,束缚了其自身发展。就政府角度而言,应该重视中国工会独立性弱的问题,推动工会的主体独立,加强工会行为能力和责任能力的建设,进一步完善与劳动者权益相关的法律法规,不仅是《工会法》,而是让工会的权利和义务在整个法律体系中得到体现,同时加强与国际劳工组织的交流合作,借鉴其先进经验。②对企业而言,工会公平感对工会公民行为的显著正向影响说明,中国的企业工会在维护工作场所的公平方面已经起到了一定的作用,而员工也因此更多、更主动地做出工会公民行为,长此以往,会形成一种良性循环,使职场氛围更加公平和公正,让员工更加满意,从而促进组织整体发展。而工会的这种变化仅仅是开始,企业管理者应改变对工会的固有印象,重视这种良性的变化,接受工会的存在,鼓励工会更多地参与到企业日常事务中;积极响应《劳动法》的建议,与工会合作在企业中建立调解委员会,重视国家对加强工会维权职能建设方面的政策和措施,帮助工会更好地发展。③从回归结果可以看出,员工对工会情感性的期望高于经济性的期望,对应于工会实践即维稳职能强于维权。对工会而言,员工对工会的期望已不仅止于“发福利、送温暖”,越来越多员工希望工会能够主动承担起“员工利益代表”的角色。对于现阶段的中国企业工会来说,要想满足员工的期望,工会必须努力加强其维权职能的建设,更多地学习欧、美等国工会的维权经验。研究结果还表明,对于不同员工而言,经济性需求和情感性需求是不同的。工会在加强其职能建设的同时,还要关注员工的不同需求,按需提供帮扶,这种思路已在一些基层工会中得到实践,需要在更多企业工会中进行推广;实践也证实这种按需帮扶的工会工作路线为工会聚集了更多人气,有利于工会更好地发展。

6.3 局限和展望

①本研究采用问卷调查的方法收集数据并测量各个变量,从回收的问卷质量看,小部分员工对待这种调查方式的态度表现出不重视和怠慢。虽然排除了无效问卷,但有效问卷中还是可能存在一些不真实信息,使测得数据与实际情况可能存在些许偏离,影响研究结果。未来研究中,可以在问卷的发放和回收时进行更严格的过程控制,同时结合实地调查、面谈等方法,更全面地测量变量。②本研究探讨5个变量之间的关系,在假设、验证和分析的过程中将每个变量看作一个整体,而其中一些变量(如工会公平感和工会公民行为)可以分为若干维度,未来研究可以将模型中的变量细分为几个维度,进一步研究各个维度之间的关系,以得到更为精准的解释。③本研究从公平感角度讨论员工差异性,加入了公平敏感性为调节变量,而员工的差异性也可以体现在其他方面,后续的研究可以尝试寻找其他调节变量替换公平敏感性进行研究。④本研究发现公平敏感性对工会公平感与工会支持感关系的调节作用更强,表明员工对情感性因素更为敏感。而CHAN et al.[9]认为,相对较低的生活水平可能会导致员工更注重外在结果,更易受经济性因素影响。本研究的样本来自中国东部地区,经济水平比西部地区高,未来研究可以收集中国西部地区的样本进行对比研究,可能会发现不同的结果。⑤本研究在验证原模型的中介作用时发现,工会工具性信念和工会支持感共同发挥了部分中介作用,这与国外研究结果中的完全中介作用不同,说明还可以加入其它中介变量进一步研究该问题。本研究认为中国工会的官方属性可能发挥了作用,当然也可能有其他因素的影响,有待未来研究进一步讨论。

[1]KELLOWAY E K,BARLING J.Members′ participation in local union activities:measurement,prediction,and replication.JournalofAppliedPsychology,1993,78(2):262-279.

[2]COMPSTON H.Union participation in economic policy-making in Austria,Switzerland,the Netherlands,Belgium and Ireland,1970-1992.WestEuropeanPolitics,1994,17(1):123-145.

[3]SVERKE M,SJÖBERG A.Union membership behavior:the influence of instrumental and value-based commitment∥TETRICK L E,BARLING J.ChangingEmploymentRelations:BehavioralandSocialPerspectives.Washington,DC:American Psychological Association,1995:229-254.

[4]SKARLICKI D P,LATHAM G P.Increasing citizenship behavior within a labor union:a test of organizational justice theory.JournalofAppliedPsychology,1996,81(2):161-169.

[5]ARYEE S,CHAY Y W.Workplace justice,citizenship behavior,and turnover intentions in a union context:examining the mediating role of perceived union support and union instrumentality.JournalofAppliedPsychology,2001,86(1):154-160.

[6]WEATHINGTON B L,REDDOCK C M.Equity sensitivity in “fringe” benefit value and satisfaction.JournalofBehavioralandAppliedManagement,2011,13(1):44-59.

[7]YIU T W,LAW Y M.Moderating effect of equity sensitivity on behavior-outcome relationships in construction dispute negotiation.JournalofConstructionEngineeringandManagement,2011,137(5):322-332.

[8]SNAPE E,REDMAN T,CHEN A W.Commitment to the union:a survey of research and the implications for industrial relations and trade unions.InternationalJournalofManagementReviews,2000,2(3):205-230.

[9]CHAN A W,FENG T Q,REDMAN T,et al.Union commitment and participation in the Chinese context.IndustrialRelations:AJournalofEconomyandSociety,2006,45(3):485-490.

[10] 胡恩华,单红梅,鲍静静.企业承诺和工会承诺对组织公民行为的影响:双组织承诺的中介作用.预测,2012,31(5):40-46.

HU Enhua,SHAN Hongmei,BAO Jingjing.The impact of company commitment and union commitment on organizational citizenship behavior:mediating role of dual commitment.Forecasting,2012,31(5):40-46.(in Chinese)

[11] GE Y.Do Chinese unions have “real” effects on employee compensation?.ContemporaryEconomicPolicy,2014,32(1):187-202.

[12] LEE C H,BROWN W,WEN X.What sort of collective bargaining is emerging in China?.BritishJournalofIndustrialRelations,2016,54(1):214-236.

[13] LEE H,OSHITA T,OH H J,et al.When do people speak out?Integrating the spiral of silence and the situational theory of problem solving.JournalofPublicRelationsResearch,2014,26(3):185-199.

[14] KWAK A.Therelationshipsoforganizationalinjusticewithemployeeburnoutandcounterproductiveworkbehaviors:equitysensitivityasamoderator.Mount Pleasant,Mich:Central Michigan University,2006:29.

[15] MINTU-WIMSATT A.Equity sensitivity and negotiation behaviors:a look at Mexican exporters.AcademyofMarketingScienceReview,2005,9:1-13.

[16] RAI S.Motivators at work:an equity sensitivity perspective.InternationalJournalofManagementPractices&ContemporaryThoughts,2008,2(2):61-70.

[17] OREN L,LITTMAN-OVADIA H.Does equity sensitivity moderate the relationship between effort-reward imbalance and burnout.Anxiety,Stress, &Coping,2013,26(6):643-658.

[18] EATON A E,GORDON M E,KEEFE J H.The impact of quality of work life programs and grievance system effectiveness on union commitment.ILRReview,1992,45(3):591-604.

[19] FULLER,Jr J B,HESTER K.A closer look at the relationship between justice perceptions and union participation.JournalofAppliedPsychology,2001,86(6):1096-1105.

[20] FULLER,Jr J B,HESTER K.Procedural justice and the cooperative worker:an interactional model of union participation.JournalofLaborResearch,2007,28(1):189-202.

[21] DEERY S J,IVERSON R D,BUTTIGIEG D M,et al.Can union voice make a difference?The effect of union citizenship behavior on employee absence.HumanResourceManagement,2014,53(2):211-228.

[22] MCLLROY J.Ten years of new labour:workplace learning,social partnership and union revitalization in Britain.BritishJournalofIndustrialRelations,2008,46(2):283-313.

[23] 王永丽,郑婉玉.双重角色定位下的工会跨界职能履行及作用效果分析.管理世界,2012(10):130-145.

WANG Yongli,ZHENG Wanyu.A study on boundary spanning of labor union.ManagementWorld,2012(10):130-145.(in Chinese)

[24] 单红梅,胡恩华,黄凰.工会实践对企业绩效影响的实证研究.管理科学,2014,27(4):33-50.

SHAN Hongmei,HU Enhua,HUANG Huang.An empirical study on the effect of union practice on firm performance.JournalofManagementScience,2014,27(4):33-50.(in Chinese)

[25] SELL M P V,BARCLAY L A,WILLOUGHBY F G,et al.Faculty satisfaction with unions:the impact of personal instrumentality and active commitment.JournalofCollectiveNegotiations,2006,31(1):33-44.

[26] MORROW P C,MCELROY J C.Union loyalty antecedents:a justice perspective.JournalofLaborResearch,2006,27(1):75-87.

[27] CLOUTIER J,DENIS P L,BILODEAU H.Collective bargaining and perceived fairness:validating the conceptual structure.RelationsIndustrielles/IndustrialRelations,2012,67(3):398-425.

[28] GRABELSKY J,HURD R W.Reinventing an organizing union:strategies for change∥ProceedingsoftheForty-SixthAnnualMeetingoftheIndustrialRelationsResearchAssociation.Champaign,IL:Labor and Employment Relations Association,1994:95-104.

[29] KESER A,YILMAZ G,KÖSE S.Antecedents of union commitment in Turkish food and transportation sector.CalismaveToplum,2014,40(1):85-102.

[30] GHOSH P,RAGINI,ALKARAI.Analysing the role of union instrumentality in women′s participation in trade unions:a study of Indian manufacturing sector.TheJournalofDevelopingAreas,2015,49(4):415-423.

[31] SHORE L M,TETRICK L E,SINCLAIR R R,et al.Validation of a measure of perceived union support.JournalofAppliedPsychology,1994,79(6):971-977.

[32] SRIVASTAVA S.Commitment & loyalty to trade unions:revisiting Gordon′s & Hirschman′s theories.TheIndianJournalofIndustrialRelations,2011,47(2):206-218.

[33] DHAMMIKA K A S.Organizational and union citizenship behavior:are they unilateral or multilateral in Sri Lankan public sector context.KelaniyaJournalofManagement,2013,2(2):23-31.

[34] COYLE-SHAPIRO J A M,CONWAY N.Exchange relationships:examining psychological contracts and perceived organizational support.JournalofAppliedPsychology,2005,90(4):774-781.

[36] GREEN M Z.Reading Ricci and Pyett to provide racial justice through union arbitration.IndianaLawJournal,2012,87(1):367-419.

[37] 凌文辁,杨海军,方俐洛.企业员工的组织支持感.心理学报,2006,38(2):281-287.

LING Wenquan,YANG Haijun,FANG Liluo.Perceived organizational support(POS) of the employees.ActaPsychologicaSinica,2006,38(2):281-287.(in Chinese)

[38] TETRICK L E,SHORE L M,MCCLURG L N,et al.A model of union participation:the impact of perceived union support,union instrumentality,and union loyalty.JournalofAppliedPsychology,2007,92(3):820-828.

[39] FIORITO J,PADAVIC I,RUSSELL Z A.Union beliefs and activism:a research note.JournalofLaborResearch,2014,35(4):346-357.

[40] MARATHE G,BALASUBRAMANIAN G.Two pathways of union leadership for participation.TheIndianJournalofIndustrialRelations,2013,48(4):663-678.

[41] 刘泰洪.我国劳动关系“集体谈判”的困境与完善.理论与改革,2011(2):93-95.

LIU Taihong.The dilemma and improvement of Chinese “collective bargaining”.TheoryandReform,2011(2):93-95.(in Chinese)

[42] BYNUM L A,BENTLEY J P,HOLMES E R,et al.Organizational citizenship behaviors of pharmacy faculty:modeling influences of equity sensitivity,psychological contract breach,and professional identity.JournalofLeadership,AccountabilityandEthics,2012,9(5):99-111.

[43] BERGER J L.Amoderated-mediationmodelofpaysecrecy.Bowling Green,Ohio:Bowling Green State University,2013:62.

[44] ROEHLING M V,BOSWELL W R.“Good cause beliefs” in an “at-will world”?A focused investigation of psychological versus legal contracts.EmployeeResponsibilitiesandRightsJournal,2004,16(4):211-231.

[45] LOK C K.Equitysensitivityasamoderatorbetweenequityperceptionandpaysatisfaction.Hong Kong:Hong Kong Baptist University,2007:16.

[46] GOLPARVAR M,JAVADIAN Z.The relationship between perceived organizational justice and OCBs with consider moderating role of equity sensitivity:some cultural implications.InternationalJournalofPsychologicalStudies,2012,4(2):28-41.

[47] MERTINS V,WARNING S.Greedy and selfish?Differences in fairness preferences of prospective lawyers and managers.GermanJournalofHumanResourceManagement:ZeitschriftfürPersonalforschung,2014,28(4):410-431.

[48] JOHNSON N B,JARLEY P.Justice and union participation:an extension and test of mobilization theory.BritishJournalofIndustrialRelations,2004,42(3):543-562.

[49] CHAN A W,SNAPE E.Are cultural values associated with organizational and union commitment and citizenship behavior?A study of Chinese manufacturing workers.AsiaPacificJournalofManagement,2013,30(1):169-190.

[50] KING W C,MILES E W,DAY D D.A test and refinement of the equity sensitivity construct.JournalofOrganizationalBehavior,1993,14(4):301-317.

[51] SAULEY K S,BEDEIAN A G.Equity sensitivity:construction of a measure and examination of its psychometric properties.JournalofManagement,2000,26(5):885-910.

[52] CHU K H,BAKER M A,MURRMANN S K.When we are onstage,we smile:the effects of emotional labor on employee work outcomes.InternationalJournalofHospitalityManagement,2012,31(3):906-915.

[53] BARON R M,KENNY D A.The moderator-mediator variable distinction in social psychological research:conceptual,strategic,and statistical considerations.JournalofPersonalityandSocialPsychology,1986,51(6):1173-1182.

[54] AIKEN L S,WEST S G,MILLSAP R E.Doctoral training in statistics,measurement,and methodology in psychology:replication and extension of AIKEN,WEST,SECHREST and RENO′s(1990) survey of PhD programs in North America.AmericanPsychologist,2008,63(1):32-50.

[55] 苗仁涛,周文霞,李天柱.高绩效工作系统与员工态度:一个社会交换视角.管理科学,2013,26(5):39-49.

MIAO Rentao,ZHOU Wenxia,LI Tianzhu.High-performance work system and employee attitudes:a perspective of social exchange.JournalofManagementScience,2013,26(5):39-49.(in Chinese)

[56] 李晓艳,周二华.心理资本与情绪劳动策略、工作倦怠的关系研究.管理科学,2013,26(1):38-47.

LI Xiaoyan,ZHOU Erhua.Research on the relationship of psychological capital,emotional labor strategies and job burnout.JournalofManagementScience,2013,26(1):38-47.(in Chinese)

[57] SONG Y,YANG J,YANG Q.Do firms′ political connections depress the union wage effect?Evidence from China.ChinaEconomicReview,2016,38:183-198.

[58] 孙伟.浅析中国特色社会主义工会发展道路的关键是维护职工合法权益.中国劳动关系学院学报,2012,26(4):10-15.

SUN Wei.Labor right protection is essential for the socialist trade union development path with Chinese characteristics.JournalofChinaInstituteofIndustrialRelations,2012,26(4):10-15.(in Chinese)

[59] 罗胜强,姜嬿.调节变量和中介变量.北京:北京大学出版社,2012:419-441.

LUO Shengqiang,JIANG Yan.Moderatorsandmediators.Beijing:Peking University Press,2012:419-441.(in Chinese)

TheInfluenceofUnionJusticeonUnionCitizenshipBehavior:BasedonEquitySensitivity

SHAN Hongmei1,HU Enhua2,QIU Wenyi2,ZHANG Long2

1 School of Management, Nanjing University of Posts and Telecommunication, Nanjing 210023, China 2 School of Economic and Management, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing 211106, China

Union citizenship behavior, which exerts positive effects for trade unions to stay in touch with employees and fulfill their functions, can be promoted when unions maintain workplace justice. Previous studies typically attributed this connections to human beings′ motivation, including economic and affective motives. However, because people differ in life experiences, educational backgrounds and individual traits, these two mechanisms play distinctive roles in reality, which, unfortunately, has attracted little attention.

Based on situation theory, this research used union instrumentality belief and perceived union support as mediators and equity sensitivity as a moderator, constructing an empirical research model to examine the influencing mechanisms of union justice to union citizenship behavior. We used hierarchical regressions to analyze the varying influences that economic and affective mechanisms have on employees with different preferences of equity. A multi-union sample consisting of 307 employees of non-public enterprises was employed.

Results showed that the interaction between union justice and equity sensitivity affects union instrumentality belief and perceived union support in different degrees. Employees with higher equity sensitivity have stronger union instrumentality belief, while employees with lower equity sensitivity perceive stronger union support. In addition, as the level of equity sensitivity declines, perceived union support increases to a greater extent than union instrumentality belief decreased.

This empirical research confirmed that economic and affective mechanisms affect employees with different preferences of equity in various degrees in the process that perceived union justice influences union citizenship behavior, and made situational explanations for the relationship between perceived union justice and union citizenship behavior. Moderated by equity sensitivity, emotional factors have a stronger effect than that caused by economic factors, which is in line with the present situation in China where trade unions play a more significant role in maintaining social stability than that in protecting employees′ rights. Finally, policy suggestions were put forward to promote a better development for Chinese trade unions, including that trade unions should offer on-demand assistance for employees, while enterprises should strengthen cooperation with unions, and the government should further improve the labor law system.

union justice;union instrumentality belief;perceived union support;union citizenship behavior;equity sensitivity

Date:April 9th, 2016

DateOctober 30th, 2016

FundedProject:Supported by the National Natural Science Foundation of China(715731123,71473131), the National Social Science Foundation of China(15BGL094), the Qing Lan Project of Jiangsu Province for the Leading Young and Senior Talents(2014007) and the Top Six Talents Peaks Project in Jiangsu Province(2014-JY-10)

Biography:SHAN Hongmei, doctor in management, is an associate professor in the School of Management at Nanjing University of Posts and Telecommunication. Her research interest includes human resource management. Her representative paper titled “An empirical study on the effect of union practice on firm performance” was published in theJournalofManagementScience(Issue 4, 2014). E-mail:shanhm710719@163.com

HU Enhua, doctor in management, is a professor in the School of Economic and Management at Nanjing University of Aeronautics and Astronautics. His research interests include human resource management and industrial relations. His representative paper titled “Why do Chinese employees build supervisor-subordinate guanxi? A motivational analysis” was published in theAsiaPacificJournalofManagement(Issue 3, 2016). E-mail:ehhu710519@sina.com

QIU Wenyi is a master degree in the School of Economic and Management at Nanjing University of Aeronautics and Astronautics. Her research interest focuses on industrial relations.E-mail:88386190@qq.com

ZHANG Long, doctor in management, is an associate professor in the School of Economic and Management at Nanjing University of Aeronautics and Astronautics. His research interest includes organizational behavior. His representative paper titled “Guanxi with supervisor and counterproductive work behavior: the mediating role of job satisfaction” was published in theJournalofBusinessEthics(Issue 3, 2016).E-mail:zhangl@hhu.edu.cn

F272.92

A

10.3969/j.issn.1672-0334.2016.06.009

1672-0334(2016)06-0106-14

2016-04-09修返日期2016-10-30

国家自然科学基金(71573123,71473131);国家社会科学基金(15BGL094);江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人项目(2014007);江苏省“六大人才高峰”项目(2014-JY-10)

单红梅,管理学博士,南京邮电大学管理学院副教授,研究方向为人力资源管理等,代表性学术成果为“工会实践对企业绩效影响的实证研究”,发表在2014年第4期《管理科学》,E-mail:shanhm710710@163.com

胡恩华,管理学博士,南京航空航天大学经济与管理学院教授,研究方向为人力资源管理和劳资关系等,代表性学术成果为“Why do Chinese employees build supervisor-subordinate guanxi? A motivational analysis”,发表在2016年第3期《Asia Pacific Journal of Management》,E-mail:ehhu710519@sina.com

邱文怡,南京航空航天大学经济与管理学院硕士研究生,研究方向为劳资关系等,E-mail:88386190@qq.com

张龙,管理学博士,南京航空航天大学经济与管理学院副教授,研究方向为组织行为等,代表性学术成果为“Guanxi with supervisor and counterproductive work behavior: the mediating role of job satisfaction”,发表在2016年第3期《Journal of Business Ethics》,E-mail:zhangl@hhu.edu.cn

□