传统企业电子商务战略启动:阶段特征与决策行为差异

朱 镇,李 霞

1 中国地质大学(武汉) 经济管理学院,武汉 430074 2 中国地质大学(武汉) 数字化商务管理研究中心,武汉 430074

传统企业电子商务战略启动:阶段特征与决策行为差异

朱 镇1,2,李 霞1,2

1 中国地质大学(武汉) 经济管理学院,武汉 430074 2 中国地质大学(武汉) 数字化商务管理研究中心,武汉 430074

“互联网+”战略提出中国传统企业可通过实施电子商务实现网络使能的企业转型。已有多数研究检验高层管理者、IT规划和商务变革在网络使能转型中的作用。尽管对于传统企业来说电子商务战略启动很重要,但如何在战略层面推进电子商务战略启动,在战略和信息系统领域还缺乏相关的研究。特别是,信息技术采纳和扩散范式无法解释电子商务战略启动的新特征,也少有研究对高层管理者和组织因素如何影响电子商务战略启动进行实证检验,因此出现明显的研究缺口。

从战略启动视角,检验高层领导团队沟通对电子商务价值和风险感知的驱动作用以及战略决策对电子商务战略执行的中介效应。基于LECHNER提出的战略启动框架,从高层管理者和组织两个层面提出研究模型,探究电子商务战略启动的阶段特征以及差异化的决策行为。为了解释决策群体认知、e就绪、战略决策和战略执行之间的关系,提出一系列假设。通过收集170家传统企业由信息系统和商务管理者填写的两阶段匹配调查数据,采用PLS结构方程对决策群体认知、e就绪、战略决策和战略执行之间的关系进行检验。

实证研究表明,电子商务战略启动是由领导团队沟通、战略决策和战略执行构成的关联结构,群体决策认知和战略决策起重要中介效应;将e就绪作为电子商务战略执行的基础要素,研究结果确认了e就绪对战略决策行为的调节作用,即较低的e就绪水平会抑制决策群体对风险的认知能力,导致电子商务战略启动的非理性决策。

研究结果为传统企业电子商务战略启动提供了有价值的机制启示,揭示了传统企业网络使能转型中电子商务战略执行的阶段特征,e就绪的调节效应说明企业应该增加对组织资源准备的聚焦,增强企业网络使能转型的准备经验,进而支持电子商务实施。对于探索如何促进传统企业“互联网+”转型提供了战略启动层面的实践启示。

电子商务战略启动;传统企业;群体认知;战略决策;战略执行;e就绪

1 引言

随着Internet和移动通信技术的广泛应用,以终端+应用+平台+数据的互联网模式正在持续改变传统企业的战略思维和运作流程。利用互联网实现转型已经成为当前中国产业升级的重要模式,越来越多的线下传统企业(如苏宁和海尔等)开始考虑启动电子商务,适应不断互联网化的市场竞争[1]。

传统企业在学术界并没有统一的定义,本研究认为这类企业是网络变革时代来临之前就形成的以生产有形产品或直面服务的营利性组织,传统企业的经营方式和管理理念与当前主流的互联网变革思维存在较大的差别[2]。与电子商务公司(如京东和一号店等)不同,传统企业启动电子商务的目的是借助互联网思维优化和拓展企业经营思路和运作模式[2]。例如,通过加强电子采购,链接更多的供应商,从而实现规模和定制化采购,大大降低运营成本[3];引入平台销售可以拓展销售渠道和提供各种线下无法提供的服务内容,加强对市场需求的响应[4];线上线下的协调运营大大提高了对市场的敏锐感和服务的个性化[5]。特别是随着互联网应用的平台化、移动化和数据化趋势,传统企业向互联网转型成为企业创新发展的新形态,为增强新的经济发展动力提供了信息化和智能化支撑。

然而,传统企业启动电子商务并非易事。电子商务管理知识和实践经验的不足,使管理者在启动时存在各种顾虑[1]。这些顾虑集中表现在对传统经营方式的前途忧心忡忡,而对主动求变又担心自身能力不足。管理决策的犹豫以及有限的组织资源支撑极大地限制了传统企业涉足电子商务[6-7]。因此,本研究试图探讨传统企业如何进行电子商务战略启动实现互联网转型以及启动过程中存在哪些独有的特征。

战略启动是战略管理领域的核心议题之一[8],也是企业电子商务管理过程的第一阶段。ZHAO et al.[9]认为电子商务战略启动是直接利用和整合组织IT资源实现电子商务绩效的战略导向和规划活动。与企业采纳相比,电子商务战略启动更强调高层管理者的参与和组织的战略调整[10]。尽管企业电子商务采纳领域积累了一定的研究成果[11-13],但是多数研究是基于创新扩散和制度理论等社会学的理论范畴,较少从战略管理角度审视采纳的原因及其相关的战略活动。此外,关于传统企业如何通过电子商务战略启动这一关键的战略行动开启互联网转型之路的研究也处于起步阶段,缺乏较为稳健的学术理论和实证证据[14]。本研究基于战略启动理论,通过建立群体认知、战略决策和战略执行之间的纽带,研究中国企业电子商务战略启动的过程,并着重阐述这种战略启动的阶段特征以及不同e就绪对决策行为的差异影响。

2 相关研究评述

2.1 传统企业电子商务转型研究

传统企业互联网转型是一个极为复杂的过程,是区域、产业和企业多层面共同作用的结果[15]。在企业层面,已有研究认为技术采纳、战略规划与商务匹配以及商务演化分别在技术应用、战略规划和商务变革方面推进了企业的转型。

基于技术采纳接受视角的研究认为,电子商务采纳的影响因素主要来自于技术、组织和环境三维的框架(technology-organization-environment, TOE)[16]。尽管大量的实证研究已经证实这种驱动模式是正确的,但是该框架仅是一种宽泛的理论。由于没有界定主要的理论机制,后续很多研究开发了不同的变量用于衡量。并且,忽视了企业对技术和组织资源的整合利用,也很难揭示新技术采纳对企业管理变革的创新影响[17]。此外,一些研究还基于制度理论发现企业对外界压力的认识及反应决定了电子商务的采纳进程[18],规范性压力、模仿性压力和强制性压力是推动企业采纳的主要动力[19-20]。

基于战略规划与商务匹配视角的研究认为,企业IT战略的目标是在识别外部机遇基础上,利用组织内部资源优势,推进电子商务战略的有效执行[7]。因此,对于传统企业来说,如何合理处理好IT规划与IT基础设施的匹配以及相关的战略执行程序是极其重要的。张延林等[21]通过案例研究发现,公司业务成功历史、CEO信念可以弥补IT成功历史和共享知识及当前匹配实践的不足,通过实践的后验匹配推动企业IT转型;朱镇等[7]通过中国传统企业的调查数据发现,高层管理者的价值认知必须在一定的IT资源就绪配合下,通过转换为有效的战略执行力和运作执行力才能促进传统企业对电子商务的吸收能力。这两种执行力的发现揭示了传统企业电子商务价值高认知-组织低吸收困局的形成原因。

基于商务演化的研究主要关注企业如何借助互联网技术快速适应市场,从而实现由传统业务运营向互联网运营转型。肖静华等[22]通过梦芭莎电子商务案例分析认为,在日益竞争激烈的市场中,企业与消费者的互动推进双方协同演化。作为电商企业的动态能力的表现形式,组织学习和消费者学习构成双方协同演化的机制。

尽管国内外学者在传统企业转型方面已经进行了很多有益的探索,发现了很多中国传统企业独有的特点,然而却忽略了企业互联网转型的起始行为是战略启动,因此无法了解传统企业如何做出互联网转型决策。由于战略启动既涉及管理者的决策行为,还受到组织资源的限制,因此战略启动的相关理论为剖析上述特征提供了有效的分析视角。

2.2 战略启动分析框架

在经典的战略管理理论中,战略启动是战略管理的起始阶段,LECHNER[8]将战略启动的分析单元分为议程建立、决策和执行3个连贯的过程。这3个分析单元分别回答了战略启动的3个关键问题,即企业要启动什么(议程建立)、判断是否需要启动(决策)和如何启动(执行)。根据LECHNER[8]的论述,第一阶段是议程建立,这是一种结构化的过程,体现了高层管理者之间的交互。这种交互使团队内部可以交换各种经验和知识,为战略议程的确定奠定知识基础和经验积累。第二阶段是决策,作为战略启动的关键环节需要经历识别、发展和选择3个步骤。在这一阶段中如何降低决策偏差、提高理性决策水平是整个决策过程的关键[23]。第三阶段是执行,是对启动的正式确认和实施,决定了战略能否在整个企业范围内得到推进,并成为获取新竞争态势的关键[6]。战略启动3个阶段的特征总结见表1。

表1 战略启动的阶段Table 1 The Stage of Strategic Initiative

在IT日益重要的今天,基于IT的战略启动在信息系统领域越来越受到重视[24]。PICCOLI et al.[24]使用依赖IT的战略启动描述这种新兴的战略活动。依赖IT的战略启动是由一系列相关且环环相扣的活动构成,启动的本质是形成基于企业优势IT资源的壁垒,以减少由竞争者模仿带来的竞争力下降,即通过引导企业应用各种IT技术实现可持续的竞争优势的战略设计之行动系统[24]。在当前互联网转型的变革中,作为一种典型的依赖IT的战略启动,本研究中的电子商务战略启动是依赖于管理群体的认知和组织IT架构的支撑[9],通过有效地战略导向和规划活动引导企业实现互联网转型的战略行动。在这个过程中,电子商务战略启动需要关注如何优化组织IT资源应用与战略设计之间的平衡,既不能超出组织IT资源的优势范畴,过度拔高公司的战略定位,又不能忽略资源对企业战略的支撑作用[25]。要形成这种平衡,必须深入到战略规划群体(特别是参与决策的管理者)和组织资源支撑(特别是IT相关资源)两个层面分析战略启动的行为特征,忽略任何一个方面都无法准确理解企业电子商务战略启动的过程。

然而,战略启动分析框架还缺少在企业IT应用背景中的实证检验,本研究将战略启动的阶段特点以及多层面影响特征引入到中国传统企业电子商务应用的实践中,研究电子商务战略启动的过程。电子商务战略启动也呈现出新特征:①由于传统企业高管个体在电子商务专业知识和经验积累方面存在的差异,群体内部沟通显得尤为重要;②在决策阶段,除高管个人的评价和认知影响,电子商务发展的基础条件将在很大程度上修正或干扰决策者的决策方式;③在执行阶段,电子商务发展的基础条件是战略执行的重要支撑。这些与传统企业战略决策差异性的特点决定了电子商务战略启动具有典型的阶段性和差异性。

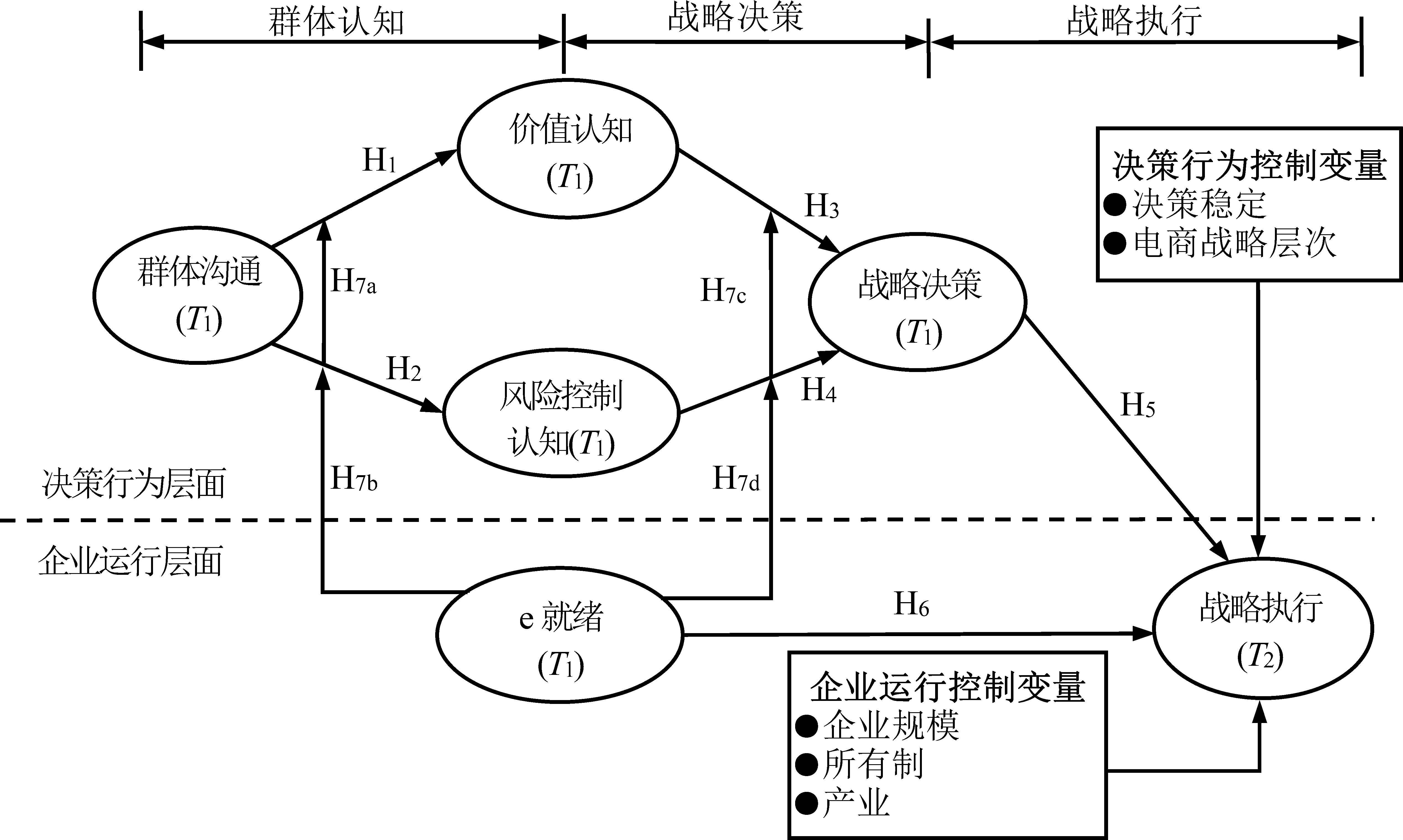

3 电子商务战略启动特征和假设模型

根据LECHNER[8]的战略启动框架,本研究认为电子商务战略启动是一种典型的战略启动形式,其参与对象涉及高管个体、决策群体和企业3个层面。①高管个体是电子商务认知的主体,也是企业行为的起点,任何市场机遇的把握以及特定的管理变革都源自他们的认知[10]。②为实现某种商业决策或管理变革活动,高管个体之间需要经过充分沟通和讨论,通过群体决策形成组织战略、决议和方案等[26],这个阶段也被薛云奎等[27]称为战略共识形成。③由以上沟通和认知推动的一系列管理决策行为将最终投影到组织层面,体现为组织的执行行为,如战略和运作执行等[7]。因此,电子商务战略启动可分为群体认知、战略决策和战略执行3个阶段,前两个阶段反映以管理层群体为主体参与战略决策形成的过程,后一个阶段是将战略决策转化为企业可执行的程序并付诸实施的过程。以上阶段特点体现了战略形成的决策和行动两大关键过程[28]。此外,战略执行滞后于战略决策,因此本研究通过将战略启动过程分割为T1和T2两个阶段,实现对决策和执行进行独立考察,这也便于通过跨时间窗口形成纵贯数据。

另外,电子商务战略启动在一定程度上依赖于企业的e就绪水平。e就绪是指企业为成功实施数字化战略和计划而对相关各方面的优化水平[29]。社会认知理论认为人与环境的交互反映了参与者意识和认知能力并不是一成不变的,会受到环境中社会影响的修正[30]。企业的e就绪可视为电子商务战略启动的决策背景,对高管团队的认知和决策行为可能存在调节作用。此外,企业资源观理论也认为,资源禀赋决定了企业竞争优势[31],稀有的、难以复制的且不可替代的IT资源是电子商务战略执行的基础[32]。因此,电子商务战略决策的付诸实施还必须得到企业e就绪的支持[7]。

综合以上两个方面的论述,本研究认为电子商务战略启动的特征呈现出双层面和多阶段的特点。在决策行为层面,电子商务战略启动具有阶段特征,表现为群体认知、战略决策和战略执行的行为关联;在企业运行层面,e就绪作为组织资源禀赋的体现,不仅对群体认知和战略决策有调节影响,而且还直接推动了战略执行。

3.1 群体认知

本研究中的决策群体是指为推动战略决策而形成的领导群体,包括CEO、CIO以及直接向他们汇报工作的中、高级经理人员[33]。在中小企业中,决策群体一般是指具有控制权的出资人或者企业运作者。决策群体主要负责电子商务的战略决策和推进执行,对电子商务战略启动具有直接的决定权。为了取得战略共识,群体沟通是常见的手段。JOHNSON et al.[34]发现,CEO和CIO的信息交流是促进组织IT战略意见一致性的重要驱动力量。

群体沟通是为了让参与成员加深对电子商务应用价值和实施风险的认知,从而确定统一的战略意见并规避重大风险。本研究采用价值认知和风险控制认知两个因素反映决策群体认知的电子商务潜在价值和实施风险两种截然不同的认知内容。

价值认知是指决策群体关于电子商务实施对企业运营和竞争力提升作用的预期判断,风险控制认知是指决策群体对企业控制电子商务实施风险(包括来自市场和企业自身)能力的认识,这两种认知的形成通常取决于决策群体内部的有效沟通和知识交换。TE′ENI[35]认为,个体价值观和主观规范的交流有利于决策群体对战略目标的明确定义,并促进彼此之间的沟通;JOHNSON et al.[36]也认为,有效的交流能够改进团队内人际关系和增强凝聚力,促进协调与合作,从而降低个人信念、动机和意愿差异造成的认知偏差,提高解决问题和快速学习新知识的能力。因此,群体沟通可以更好地对电子商务实施价值和风险控制能力进行全面剖析,并取得较为一致的意见。因此,本研究提出假设。

H1决策群体沟通越深入,对电子商务价值认知越明确。

H2决策群体沟通越深入,对电子商务风险控制认知越明确。

3.2 战略决策

战略决策依赖于高层管理团队的集体智慧和经验[37],决策群体对价值和风险控制的认知将最终导致电子商务战略决策的形成。首先,价值认知体现了对电子商务价值预期的判断和定位,是战略决策形成的重要驱动力。电子商务的潜在价值是驱动高层管理团队作出战略决策的关键因素,对这种价值的识别是企业家精神的体现。GRANDON et al.[10]的研究表明,对电子商务的价值认知是推动企业采纳的重要因素。因此,本研究提出假设。

H3决策群体对电子商务价值认知越积极,越易形成有助于电子商务发展的战略决策。

此外,电子商务战略启动也伴随着各种风险,这些风险既来自组织内部(如技术与商务流程融合),还可能产生于外部与合作伙伴的商务合作过程中[17]。SUTTON et al.[38]认为,如果无法正确认识、应对并有效控制电子商务风险,将影响电子商务的投资收益。因此,有效识别和控制电子商务风险,也就意味着企业管理层能够将更多的精力聚焦到如何制定有效的战略中,而不是分散战略注意力。因此,本研究提出假设。

H4决策群体对电子商务风险控制认知越明确,越易形成有助于电子商务发展的战略决策。

3.3 战略执行

决策群体的战略决策将最终体现为企业的战略执行行动,战略执行是电子商务战略付诸实施的企业行动系统。已有研究认为,企业战略决策科学性在很大程度上推进了企业IT的启动[39]。因为一项科学的战略决策反映了企业未来的电子商务实施蓝图和展望,决定了战略执行的可行性和科学性。因此,明确而科学的战略决策将直接导致电子商务的实际应用[40]。因此,本研究提出假设。

H5电子商务发展的战略决策越科学,电子商务战略越能有效执行。

战略的付诸实施还需要较好的组织资源支撑。e就绪体现了支持电子商务实施的优势资源匹配,直接决定战略决策能否顺利执行。ZHAO et al.[9]通过对传统企业的实证研究发现,除了领导者意识,IT基础设施也是影响电子商务战略启动的重要因素。根据企业资源观理论关于资源优势的阐述,企业e就绪能够推动战略决策被执行的关键在于,稀有的、难以复制的且不可替代的IT资源是形成竞争优势的基础。正是这种潜在的竞争优势推动了企业对优势资源的集成规划和有效利用,并形成了战略执行。因此,本研究提出假设。

H6企业e就绪发展越好,越能有效推进电子商务战略执行。

3.4 e就绪的权变影响

企业电子商务的成功启动需要各种组织资源和管理制度的支撑[10]。根据社会认知理论关于认知、环境与行为之间的关系论述,e就绪在群体认知和战略决策两个阶段存在交互作用。首先,决策群体的认知行为不仅依赖于其自身的知识、经验和偏好,同时还受制于企业现有资源和结构[41]。较高的e就绪水平意味着企业具有较好的IT基础设施和组织资源,这就为决策群体了解IT技术创新应用以及把握商务变革的机遇提供了条件,他们能更好地认识到实施电子商务的启动优势。另外,e就绪从本质上看是企业过去信息化建设中积累起来的IT资本和组织优势,较高的e就绪在一定程度上也预示着企业的IT启动经验越多,也就能更多地识别电子商务的启动风险。因此,本研究提出假设。

H7a在较高的e就绪企业中,群体沟通能够更容易提高决策群体对电子商务价值的认知;

H7b在较高的e就绪企业中,群体沟通能够更容易提高决策群体对电子商务风险控制的认知。

其次,电子商务战略决策在一定程度上也受制于e就绪现状[41]。在企业实践中,决策群体往往是根据e就绪的现状评估电子商务战略启动的可行性。较高的e就绪反映了企业在IT管理以及流程优化等方面具有更多的实施经验[41],决策群体在认识到电子商务战略启动价值之后,更容易做出战略启动的决策。此外,较高的e就绪水平也蕴含了企业具有更多的项目实施和风险管控经验,这些经验促使管理者可以在实施风险面前做出更加科学的判断,最终促进战略决策的形成。因此,本研究提出假设。

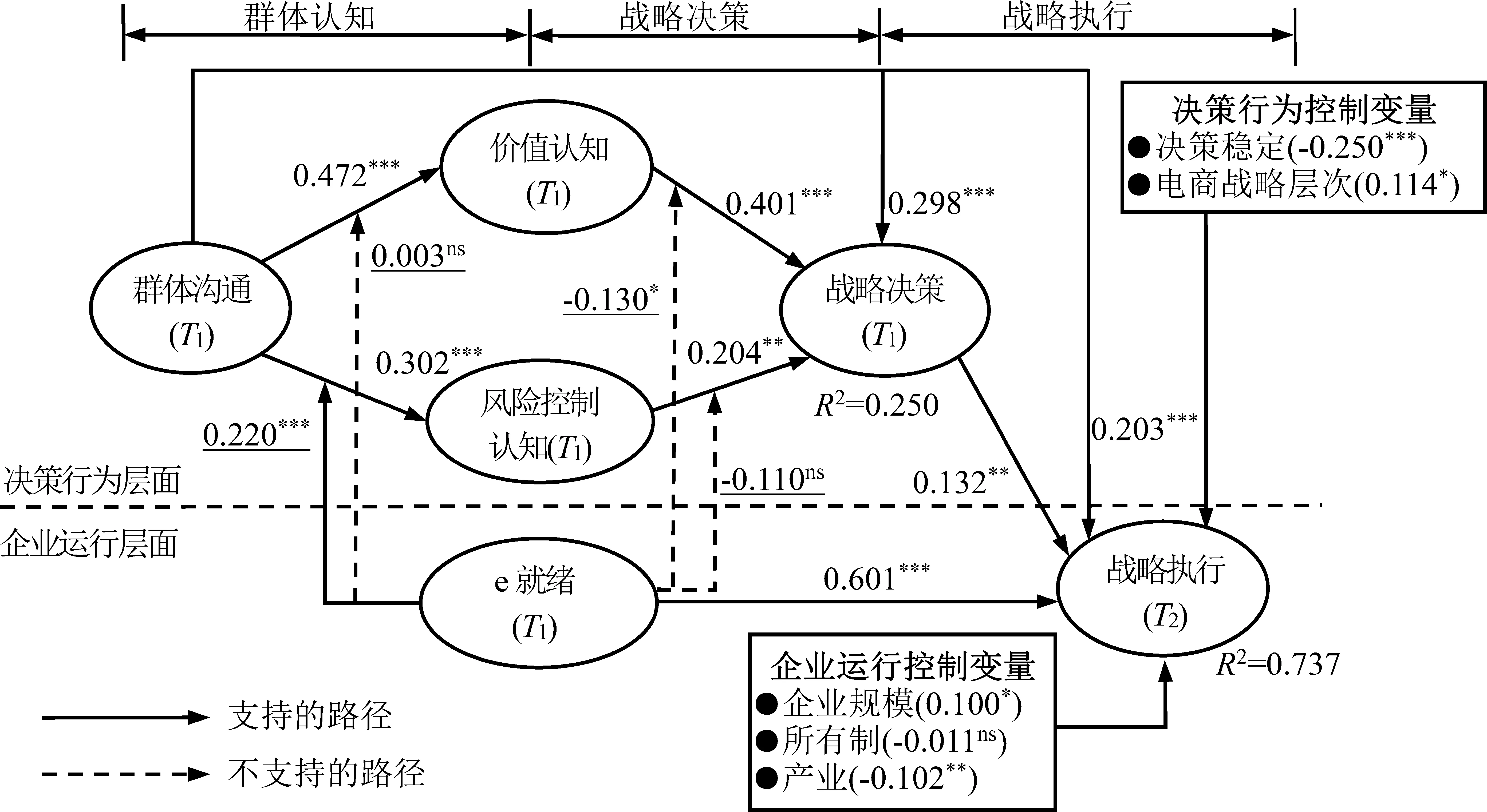

注:T1为第一阶段,T2为第二阶段。

图1假设模型

Figure1HypothesisModel

H7c在较高的e就绪企业中,决策群体的价值认知可以更好地促进电子商务战略决策的形成;

H7d在较高的e就绪企业中,决策群体的风险控制认知可以更好地促进电子商务战略决策的形成。

具体假设模型见图1。

4 研究设计

4.1 测量工具设计

在考虑中国企业管理实践的同时,尽可能借鉴成熟的量表设计问卷。所有量表采用Likert 5点量表进行测量,1为很不同意,5为非常同意。借鉴JOHNSON et al.[34]对群体沟通的研究,从沟通企业实施电子商务的竞争优势、实施价值和e就绪支撑作用3个方面测量群体沟通。 借鉴GRANDON et al.[10]的研究,从运作效率、降低成本、提高服务和获取竞争优势4个方面测量价值认知。借鉴SUTTON et al.[38]对电子商务风险的界定,从3个方面测量风险控制认知,包括外部伙伴适应电子商务模式、企业内部的实施阻力和员工适应电子商务运作环境。借鉴MOLLA et al.[42]和GRANDON et al.[10]的量表测量战略决策和战略执行,请6名企业高层被访者根据企业状况给出重要性排序,用3个题项测量战略决策,包括管理层负责电子商务战略、技术战略与商务战略整合、明确电子商务模式和方向;用4个题项测量战略执行,包括部署电子商务实施方案、每年考核实施进展、资金筹措规划、根据情况调整战略。以上5个变量均采用反映型测量方式[43]。调节变量e就绪使用构成型测量方式[43]考察IT资源和IT运营两个方面的水平,采用技术、人力资源和伙伴参与测量IT资源就绪水平,采用运作结构、合作机制和企业文化测量IT运营就绪水平。

为了提高问卷设计的表面效度,使用三步法对问卷进行修订。①进行两阶段Q-sorting检验,由2名IT研究者和3名电子商务专业博士生进行内容效度的评估,题项与变量的对应准确性平均达到93%;②在此基础上与6名企业高层被访者进行访谈,根据他们的意见修订问卷的文字表述;③发放问卷给20家企业进行预调查,根据实际反馈对题项进行修订。

本研究从行为和企业两个层面引入5个控制变量,决策行为层面控制变量包括决策稳定和电商战略层次,企业运行层面控制变量包括企业规模、所有制和产业。决策稳定是指在战略执行过程中,电子商务战略决策是否发生重大变更,从而导致战略无法执行,使用哑变量测量,1为发生变更,0为未发生变更。电商战略层次反映该战略在企业的整体战略地位,战略层次越高说明电子商务战略在企业的重要性越高,要求被调查者回答电子商务战略属于企业整体战略还是部门战略。企业规模用员工人数衡量,分为6个等级,即100人以下、101人~200人,201人~500人,501人~1 000人,1 001人~5 000人和5 000人以上。所有制采用哑变量测量,1为国有企业,0为非国有企业。产业同样使用哑变量,1为制造企业,0为非制造企业。

4.2 样本收集

大规模问卷调查分两阶段实施,第一阶段主要调查企业管理者在电子商务战略启动前的认知和决策(问卷A),从2012年9月开始,持续约3个月。被调查者主要包括当前正准备启动电子商务的高管/创业者,通过中国某高校针对特定企业管理层的两期电子商务培训项目和第三方电商平台的商人社区抽样获取问卷。该商人社区(应社区版主要求隐去名称)是中国最大的电商交流社区之一,集中了大量的传统企业高层管理者或创业者,他们通过发帖求教或者浏览内容等方式积累电子商务应用经验。每家企业仅填写一份问卷,主要通过纸质问卷和网络问卷的方式,共获取完整问卷324份。根据填写人职位和电子商务实施情况筛选,将非高层管理者填写、已经实施或者暂时没有启动计划这3种情况视为无效问卷,共获得有效问卷253份。

在企业实践中,一般将12个月作为电子商务战略付诸实施的关键窗口[44],因此在12个月后进入调查的第二阶段。第二阶段主要测量战略执行情况(问卷B),从2014年1月开始,持续约2个月。通过电话联系,向第一阶段回收的253份有效问卷的被调查者发放B问卷,通过网络问卷方式,要求其评估这12个月以来的执行情况,回收得到170份问卷且全部有效。因此,通过两阶段的问卷调查,共获取170份匹配样本,其中,培训项目渠道获取的有效样本79份,来自于商人社区的样本91份。由于受访者的特殊性,不具备大样本调查条件,样本偏低具有一定的普遍性,中国类似研究的样本主要集中于80~150之间[45-46],本研究样本达到可接受水平。

4.3 样本特征

从被调查者个体看,公司高层领导(如总经理或创业者)占68.235%,电子商务部门或运作部门的决策者占31.765%。在一些传统企业中,电子商务战略并不一定是公司整体战略,如入驻天猫和京东平台的网店就仅仅作为企业扩展渠道的销售战略。因此,负责这项战略的可能是一些电子商务部门负责人,而非公司高层。其中,84.117%的管理者了解企业制定和执行电子商务战略的过程,47.058%的管理者直接参与和负责执行战略。从被调查者的工作经验和在职职位分布情况看,具有较长年限的工作经验和较高的职位,能够保证所填问卷的可靠性。

被调查企业主要集中在华中、华南和华东3个区域,占88.235%,这与互联网转型的主体企业区域分布大体对应。样本主要分布于第二产业和第三产业,制造行业占40.588%,商业零售行业占20.000%,服务行业占31.764%,其他行业占7.648%。从企业所有制情况看,民营企业占43.530%,国有控股企业占28.235%,混合资本结构的企业占28.235%。从企业规模上看,员工数小于100人的企业占31.764%,101人~500人之间的企业占27.647%,501人~1 000人的企业占14.706%,大于1 000人的企业占25.883%。企业正在部署的电子商务应用环节主要集中在采购、销售管理和客户服务,分别达到54.705%、59.411%和54.117%。

4.4 调查偏差检验

为了了解量表回答的无偏性,本研究对培训项目和商人社区两种途径得到的有效问卷进行差异性检验,结果显示两种途径回收的调查问卷在产业和区域分布上不具有显著差异,p>0.050。

问卷调查的另外一个偏差是共同方法偏差[47]。本研究的问卷通过两个阶段发放完成,这大大削弱了一次性填写带来的认知趋同,能有效降低共同方法偏差。进一步通过Harman单因素检验和分离标签法检测可能存在的共同方法偏差[47]。Harman单因素检验是通过未旋转的主成分分析,发现无法得到单个因子,且首个因子的解释率也未超过35.000%。选择调查者职位等级和工作时间这两个未涉及变量作为分离标签,与本研究6个变量进行相关分析。分析结果表明,在0.050显著性水平下,绝大多数相关系数都不存在显著相关性,12个相关系数的平均值为0.077。因此,不存在显著的共同方法偏差。

5 数据分析和结果

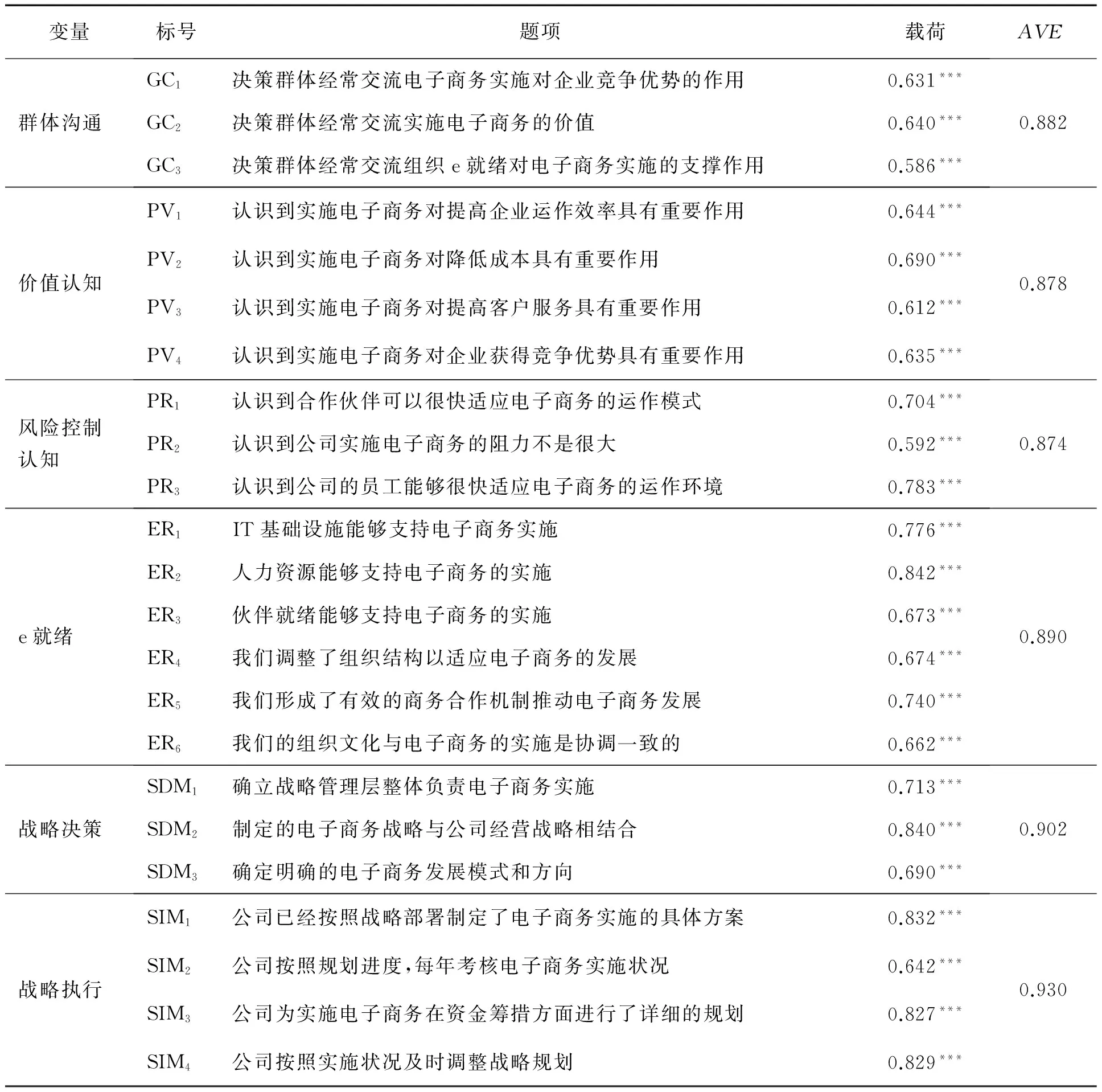

5.1 测量模型检验

检验假设模型的效度和信度。首先对5个反映型变量进行探索性因子分析,发现可得到5个因子,分别为群体沟通、价值认知、风险控制认知、战略决策和战略执行,KMO统计量为0.822,解释了73.600%的方差解释率。对于构成型变量e就绪,采用探索性因子分析确认是否存在多个变量而构成二阶结构。研究结果表明,e就绪是一个单维变量,单个因子解释了63.400%的方差解释率。

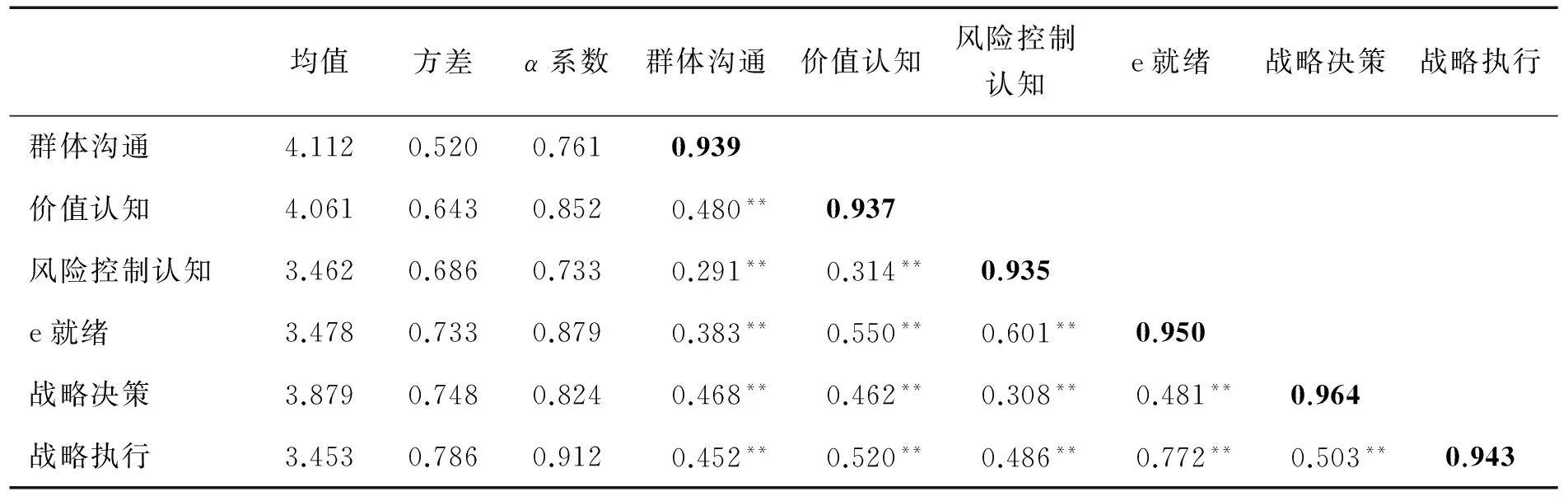

在此基础上采用Smart PLSV 2.0进行验证性因子分析,结果见表2。所有变量标准因子载荷在0.001显著性水平下通过检验,说明其内敛效度较好。表3给出相关矩阵和AVE平方根,变量的AVE值全部大于0.500,其平方根大于交叉变量的相关系数,符合判别效度的要求。信度分析是测量潜变量对应的观察变量内部的一致性,描述了观察变量对共同潜变量表达的程度。研究结果表明,Cronbach′sα系数在0.761~0.912之间,达到较好的信度水平。本研究对e就绪这一构成型变量进行权重检验,发现每个题项的权重在0.050显著性水平下成立;采用方差膨胀因子(VIF)对指标间的多重共线性进行诊断,发现VIF小于3,因此多重共线性不显著。综上,本研究认为测量模型效度和信度均具有较高的可靠性。

5.2 主体模型的结构方程检验

首先不考虑调节效应,采用基于偏最小二乘分析技术的Smart PLSV 2.0软件对模型的主结构进行验证。与依赖于协方差矩阵的SEM方法相比,PLS对样本规模和服从分布具有较低的要求,且可以完成包含反映型和构成型变量的结构模型检验。PLS结构模型的检验包括估计路径系数、R2值以及全局匹配参数(GoF)。本研究采用Bootstrapping算法(N=500)估计各路径系数的显著性,假设模型的检验结果见图2。由图2可知,群体沟通与价值认知之间的路径系数为0.472,p<0.001,表明决策群体沟通越深入,对电子商务价值认知越明确,H1得到验证;群体沟通与风险控制认知之间的路径系数为0.302,p<0.001,表明决策群体沟通越深入,对电子商务风险控制认知越明确,H2得到验证;价值认知与战略决策之间的路径系数为0.401,p<0.001,表明决策群体对电子商务价值认知越明确,越易形成有助于电子商务发展的战略决策,H3得到验证;风险控制认知与战略决策之间的路径系数为0.204,p<0.010,表明决策群体对电子商务风险控制认知越明确,越易形成有助于电子商务发展的战略决策,H4得到验证;战略决策与战略执行之间的路径系数为0.132,p<0.010,表明电子商务发展的战略决策越科学,电子商务战略越能有效执行,H5得到验证;e就绪与战略执行之间的路径系数为0.601,p<0.001,表明企业e就绪发展越好,越能有效推进电子商务战略执行,H6得到验证。

表2 验证性因子分析Table 2 Confirmatory Factor Analysis

注:***为p<0.001,下同。

表3 相关系数矩阵和AVE平方根Table 3 Correlation Coefficient Matrix and the Square Root of AVE

注:对角线上黑体数据为AVE的平方根;**为p<0.010,下同。

注:*为p<0.050,ns为p>0.050,下同;加下划线的数据为调节效应的标准化系数。

图2 假设模型的检验结果Figure 2 Test Results of Hypothesis Model

5个控制变量对研究模型的解释率占12.400%,只有所有制不具有显著效果。企业规模对战略执行具有正向影响,该结果与传统的战略管理理论不一致。但本研究认为,这种积极的关系说明IT战略执行效果依赖于企业的IT资源高度集成和人力资源的富聚效应[7],而大型企业比小微企业更好的具备这种特质,战略执行的能力也就越高。

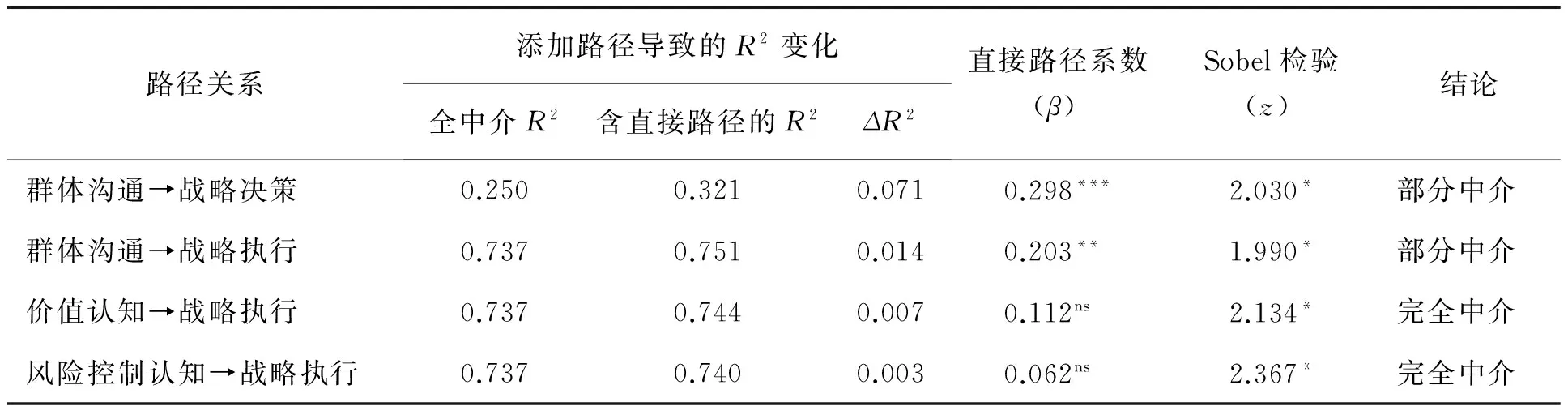

5.3 中介效应检验

尽管研究没有提出中介假设,但是价值认知、风险控制认知和战略决策3个变量可能存在中介效应。根据温忠麟等[48]的研究方法进行中介效应检验,研究结果见表4。由表4可知,在0.050显著性水平下,Sobel检验统计量均通过检验,说明中介效应成立。

进一步发现,由于群体沟通与战略决策和战略执行的直接路径显著,价值认知和风险控制认知在群体沟通与战略决策之间呈现出部分中介效应;由于价值认知和风险控制认知与战略执行不存在直接路径,因此战略决策在价值认知和风险控制认知与战略执行之间呈现出完全中介效应。通过以上中介效应的传递分析,本研究认为群体沟通加快决策者在电子商务价值和风险认知识别的共识,而群体共识推动战略决策的制定和执行。价值认知、风险控制认知和战略决策3个变量中介效应的成立,证实电子商务战略启动是由群体认知、战略决策和战略执行3个关联阶段构成。

5.4 e就绪的调节效应

e就绪是构成型变量,基于PLS的测度项之积法无法进行非同类测量结构的调节效应检验。因此,本研究采用包含调节变量的多步骤最小二乘回归进行检验。为了避免多重共线性,所有自变量和调节变量均进行中心化转化。由包含调节效应乘积项的调节效应回归可以计算得到ΔR2(主效应模型与调节效应模型中因变量方差解释量的增量),并估计效应尺度f2和显著性水平,效应尺度为

显著性水平是构建一个伪F统计量,用于判断尺度效应的真实性,(F1,N-K-1=f2(N-k-1)),(1,N-k)为自由度,N为样本量,K为模型变量数。以上分析通过SPSS 18.0完成。

由图2可知,在群体认知阶段,e就绪仅对风险控制认知产生积极的调节效应,β=0.220,p<0.001;并且效应尺度良好,ΔR2=0.320,f2=0.350,p<0.010。而对价值认知不产生显著的调节效应,β=0.003,p>0.050。因此,H7a没有得到验证,H7b得到验证。以上结果说明在不同e就绪水平的企业中,e就绪的调节效应主要集中在风险认知领域。在更高的e就绪的企业,群体沟通能够更好地识别风险控制认知,但是不会更好地识别电子商务价值。

在战略决策阶段,e就绪仅对价值认知驱动战略决策形成存在反向的调节效应,β=-0.130,p<0.050; 并且效应尺度良好,ΔR2=0.090,f2=0.110,p<0.050。这与H7c正好相反,即在较低的e就绪企业中,较高的价值认知会更好地促进战略决策的形成。说明先前资源就绪和管理经验的缺乏并不会妨碍企业在综合考虑潜在价值和实施风险后的战略决策形成,反而能够激发企业实施电子商务的决心,这种反向的作用关系实际上反映了当前传统企业在实施电子商务的过程中潜在的非理性决策行为。e就绪对风险控制认知驱动战略决策不具有调节效应,β=-0.110,p>0.050,在较低的e就绪企业中,较高的风险控制认知无法更好地促进战略决策的形成,因此,H7d没有得到验证。

5.5 主要结果讨论

本研究借助结构方程和中介效应检验证实电子商务战略启动是由群体认知、战略决策和战略执行3个关联阶段构成。数据分析结果表明,首先,在群体认知阶段,高管群体内的意见沟通对于取得战略共识、推动群体决策具有促进作用;其次,在群体决策阶段,价值认知和风险控制认知共同推动战略决策的形成,价值认知的作用(β=0.401,p<0.001)强于风险控制认知(β=0.204,p<0.010);最后,在战略执行阶段,e就绪是不可或缺的重要因素(β=0.601,p<0.001),电子商务战略决策在e就绪的支撑下转化为企业可以付诸实施的程序和方案。

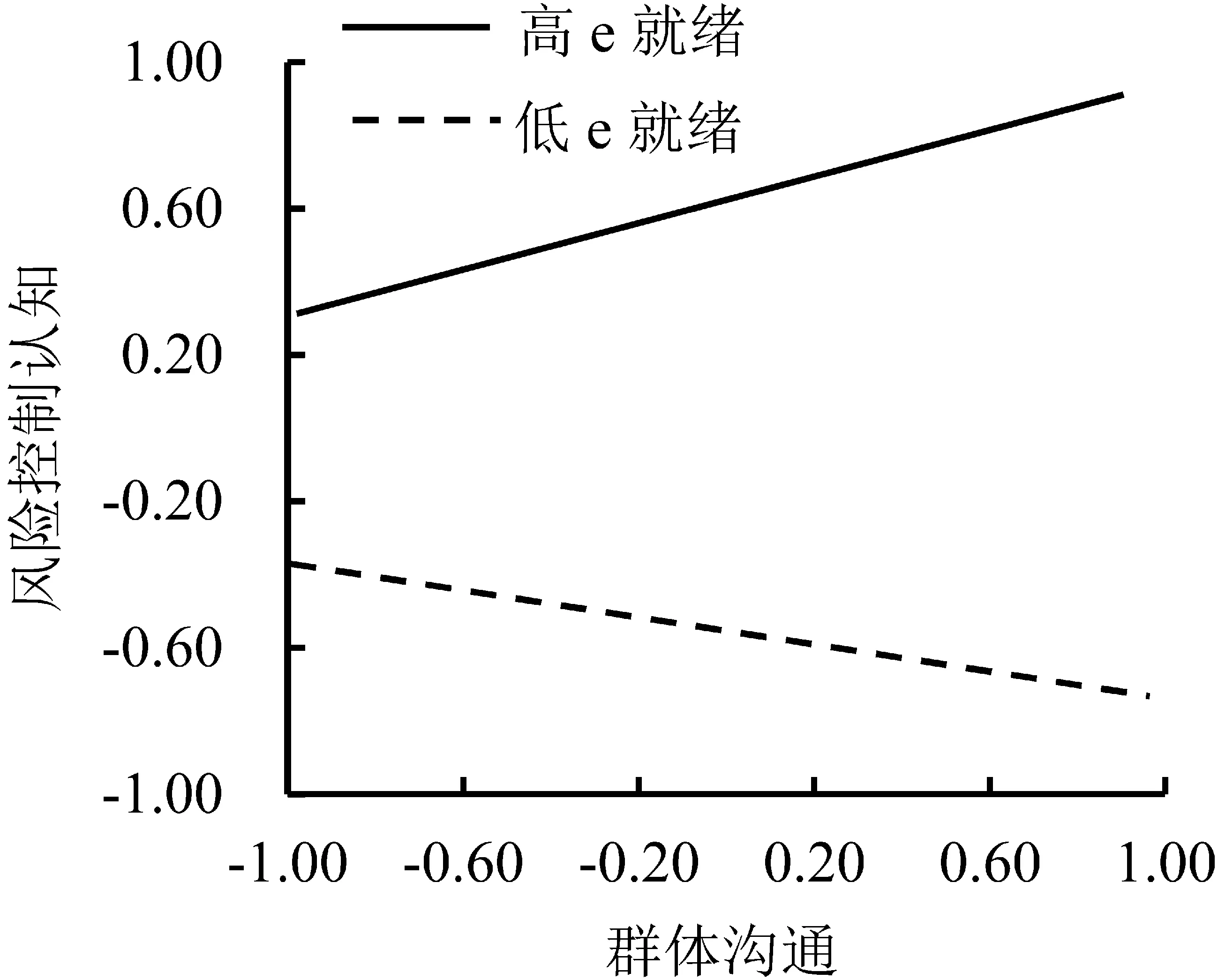

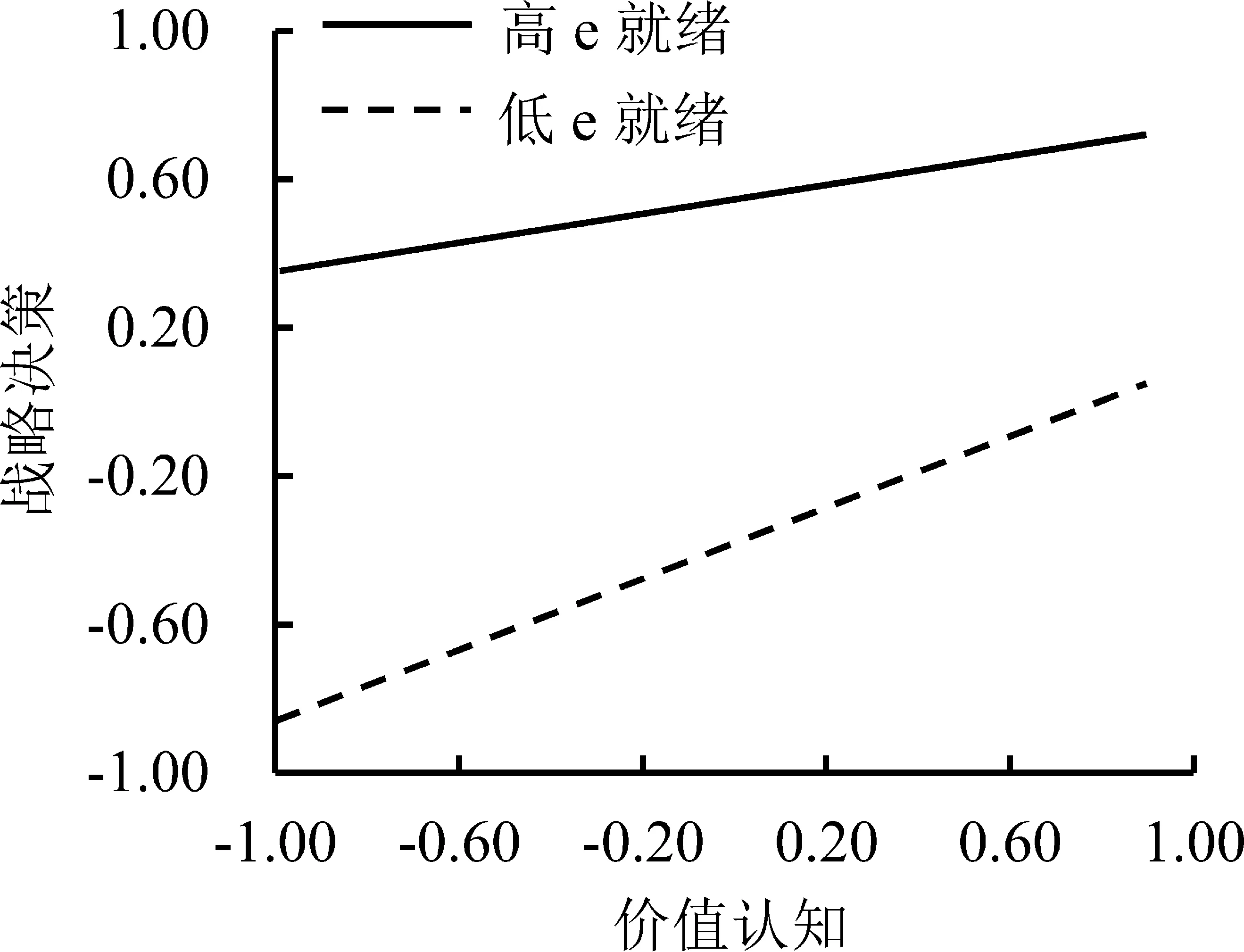

研究进一步发现电子商务决策行为的差异性,即e就绪是造成企业战略决策差异化的重要因素。已有研究已经证实,e就绪对电子商务采纳的影响主要是一种支持作用[41]。本研究进一步发现,e就绪在群体认知和战略决策阶段存在显著的调节效应。为了进一步了解这种调节效应对决策行为的差异性影响,本研究根据STOCK et al.[49]的做法,采用均值减去1标准差作为e就绪高低的标准(由于自变量和调节变量已经进行中心化转换,低e就绪取值-1,高e就绪取值1),调节效应见图3。具体而言,相对于较低e就绪的企业,较高e就绪企业的群体沟通能够更有效地提高决策群体对风险控制的认知;战略决策对价值认知的提升推动电子商务实施决策的影响相对较低,而在较低e就绪企业中这种几率大大增加。

6 结论

本研究从决策行为和企业运行两个层面揭示传统企业电子商务战略启动的阶段性以及决策差异化特征,研究结果表明,电子商务战略启动是由群体认知、战略决策和战略执行3个关联阶段构成。在群体认知阶段,高管群体内的意见沟通对于取得战略共识、推动群体决策具有积极的促进作用;在群体决策阶段,价值认知和风险控制认知将共同推动战略决策的形成;在战略执行阶段,电子商务战略决策将在e就绪的支撑下转化为企业可以付诸实施的程序和方案。在决策差异化方面,本研究证实传统企业的e就绪是形成决策差异化的主要因素,较低的e就绪水平虽然不会影响决策群体的价值认知,但是会抑制实施风险的识别,从而造成非理性决策的可能,导致传统企业互联网转型失败。

图3 e就绪的调节效应Figure 3 Moderate Effect of e-readiness

6.1 理论贡献

本研究将LECHNER[8]的战略启动框架应用到依赖于IT的战略启动情景中,发现该框架同样适用于研究电子商务战略启动。首先,本研究借助于结构方程和中介效应检验,揭示了电子商务战略启动是由群体认知、战略决策和战略执行3个关联阶段构成,突破了原先基于制度理论[20]、创新扩散[16,50]和e就绪[42]的采纳研究范式,对传统企业如何启动电子商务这个经典议题在中国企业情景中进行了全新的诠释。此外,研究还揭示了e就绪是造成电子商务决策行为差异性的重要因素。研究结果表明,低e就绪的企业尽管面临风险控制识别的难度,但是通过提高价值认知仍然可以推动实施决策的形成,这可能是这些企业实现电子商务战略启动的有效途径。但这种方式存在着非理性决策风险,一旦e就绪无法支撑长期的电子商务战略执行,极有可能造成互联网转型失败。该发现对于剖析“传统企业电子商务转型并非易事”这一现象提供了新的解释,对于探索如何进行“互联网+”产业转型战略提供了企业层面的理论指导。

6.2 实践启示

首先,战略决策是关键的阶段,管理者应该重点围绕价值认知(实施机遇)和风险防范(控制风险)的“对偶式”分析框架识别电子商务战略启动的必要性和可行性,如果不能很好地在这两方面进行有效判断,极易造成低效的电子商务战略启动。近5年来,中国服装行业和零售行业的传统企业“触网”失败的例子说明,高层管理者在电子商务战略启动前并未对机遇识别和风险防范对偶分析给予足够关注。本研究建议,所有线下企业在决定是否进行电子商务战略启动前均要进行完善的价值和风险对偶分析,尽可能降低非理性决策的可能性。

其次,电子商务战略启动应重视企业e就绪的调节效应。在较低e就绪水平的企业中,由于缺少大型IT系统的启动经验,比较关心如何控制启动风险,但是受制于自身知识和经验积累的不足,识别风险的能力较差。实践中这种矛盾压缩了电子商务战略启动的战略空间,高层群体没有足够的动力去推动电子商务战略启动。而在较高e就绪水平的企业中,鉴于其在前期的IT管理、项目实施等方面积累了较多的经验和知识,容易识别实施风险,在资金、技术和人力资源条件较好的前提下,电子商务更容易被推进。这种差异化的决策方式最终决定了电子商务战略启动的两极分化。

此外,传统企业流行的一种观点是“在白纸上更容易描绘美丽的图画”,即没有任何电子商务应用基础,企业可以不受先前经验影响,按照全新的电子商务蓝图推进电子商务。本研究证实,这种观点其实并不可靠。在较低e就绪的企业中,群体沟通并不会大幅提高对电子商务实施风险的识别。在实施风险不明的情况下,电子商务战略启动显然成为“空中楼阁”。明智的企业应该采用“干中学”的方式,在战略启动中嵌入一些阶段性实施行为,通过一些小型的IT项目尝试、团队建设培育或者与伙伴合作应用等方式积累管理经验和技术力量,在不断积累e就绪的行动中逐步深入。这在一定程度上可以减少非理性决策的可能,从而提高互联网转型成功的几率。

6.3 局限性

本研究的局限性在于未考虑外部竞争环境的影响。在不同的竞争环境中,电子商务战略启动可能会存在差异,这种差别反映了企业对市场竞争的不同响应。了解这些差别能够更好地理解为什么在竞争强度大的行业企业电子商务战略启动越积极,这也为后续研究提供了机会。

[1]CHEN J E,PAN S L,OUYANG T H.Routine reconfiguration in traditional companies′ e-commerce strategy implementation:a trajectory perspective.Information&Management,2014,51(2):270-282.

[2]陈光峰.互联网思维:商业颠覆与重构.北京:机械工业出版社,2014:2.

CHEN Guangfeng.Internetthinking:businesssubversionandreconfiguration.Beijing:China Machine Press,2014:2.(in Chinese)

[3]孙军,徐路恒,刘宇.退货问题下的在线零售商最优采购量研究.管理科学,2014,27(6):114-120.

SUN Jun,XU Luheng,LIU Yu.Optimal purchase quantity of on-line retailers under returns issue.JournalofManagementScience,2014,27(6):114-120.(in Chinese)

[4]OH L B,TEO H H,SAMBAMURTHY V.The effects of retail channel integration through the use of information technologies on firm performance.JournalofOperationsManagement,2012,30(5):368-381.

[5]何燕,徐和,陈鹏宇.基于网络直销可替代随机需求的供应链研究.管理科学,2015,28(1):58-65.

HE Yan,XU He,CHEN Pengyu.Study on a platform-selling supply chain facing random and substitutable demand.JournalofManagementScience,2015,28(1):58-65.(in Chinese)

[6]江毅,赵晶.跨组织电子商务能力形成过程的实证研究.管理科学,2010,23(4):95-103.

JIANG Yi,ZHAO Jing.Empirical research of forming process of cross-organizational e-commerce capability.JournalofManagementScience,2010,23(4):95-103.(in Chinese)

[7]朱镇,赵晶.e就绪对传统企业电子商务吸收的影响:组织执行的中介作用.南开管理评论,2013,16(2):150-160.

ZHU Zhen,ZHAO Jing.The effects of e-readiness on e-business assimilation in traditional firms:the mediating role of organizational executive power.NankaiBusinessReview,2013,16(2):150-160.(in Chinese)

[8]LECHNER C.Aprimertostrategyprocessresearch.Göttingen:Cuviellier Verlag,2005:64-87.

[9]ZHAO J,HUANG V W,ZHU Z.An empirical study of e-business implementation process in China.IEEETransactionsonEngineeringManagement,2008,55(1):134-147.

[10] GRANDON E E,PEARSON J M.Electronic commerce adoption:an empirical study of small and medium US businesses.Information&Management,2004,42(1):197-216.

[11] WANG Y,AHMED P K.The moderating effect of the business strategic orientation on ecommerce adoption:evidence from UK family run SMEs.JournalofStrategicInformationSystems,2009,18(1):16-30.

[12] TAN J,TYLER K,MANICA A.Business-to-business adoption of ecommerce in China.Information&Management,2007,44(3):332-351.

[13] MOLLA A,LICKER P S.Ecommerce adoption in developing countries:a model and instrument.Information&Management,2005,42(6):877-899.

[14] 胡凯.传统行业互联网转型的两大方向.软件和信息服务,2015(3):15.

HU Kai.Two ways of Internet transformation in traditional industries.SoftandInformationService,2015(3):15.(in Chinese)

[15] 谭晓林,周建华.影响企业电子商务采纳的关键因素研究.中国软科学,2013(1):182-192.

TAN Xiaolin,ZHOU Jianhua.Key factors that influence the adoption of e-commerce.ChinaSoftScience,2013(1):182-192.(in Chinese)

[16] ZHU K,KRAEMER K L,XU S.The process of innovation assimilation by firms in different countries:a technology diffusion perspective on e-business.ManagementScience,2006,52(10):1557-1576.

[17] MISHRA A N,KONANA P,BARUA A.Antecedents and consequences of internet use in procurement:an empirical investigation of U.S.manufacturing firms.InformationSystemsResearch,2007,18(1):103-120.

[18] LIANG H,SARAF N,HU Q,et al.Assimilation of enterprise systems:the effect of institutional pressures and the mediating role of top management.MISQuarterly,2007,31(1):59-87.

[19] KE W,LIU H,WEI K K,et al.How do mediated and non-mediated power affect electronic supply chain management system adoption?The mediating effects of trust and institutional pressures.DecisionSupportSystems,2009,46(4):839-851.

[20] TEO H H,WEI K K,BENBASAT I.Predicting intention to adopt interorganizational linkages:an institutional perspective.MISQuarterly,2003,27(1):19-49.

[21] 张延林,肖静华,李礼,等.业务成功历史、CEO信念与先验匹配:社会维度视角下IT与业务匹配的中国情境案例研究.管理科学学报,2014,17(2):1-18.

ZHANG Yanlin,XIAO Jinghua,LI Li,et al.Business implementation success,CEO beliefs and prior alignment:a case study on business-IT alignment of Chinese company in the social dimension.JournalofManagementSciencesinChina,2014,17(2):1-18.(in Chinese)

[22] 肖静华,谢康,吴瑶,等.企业与消费者协同演化动态能力构建:B2C电商梦芭莎案例研究.管理世界,2014(8):134-151,179.

XIAO Jinghua,XIE Kang,WU Yao,et al.The construction of the dynamic capability of the cooperative evolution of firms and consumers:a case study on B2C Moonbasa.ManagementWorld,2014(8):134-151,179.(in Chinese)

[23] DRNEVICH P L,CROSON D C.Information technology and business-level strategy:toward an integrated theoretical perspective.MISQuarterly,2013,37(2):483-509.

[24] PICCOLI G,IVES B.Review:IT-dependent strategic initiatives and sustained competitive advantage:a review and synthesis of the literature.MISQuarterly,2005,29(4):747-776.

[25] CHAKRAVARTY A,GREWAL R,SAMBAMURTHY V.Information technology competencies,organizational agility,and firm performance:enabling and facilitating roles.InformationSystemsResearch,2013,24(4):976-997.

[26] 孙海法,伍晓奕.企业高层管理团队研究的进展.管理科学学报,2003,6(4):82-89.

SUN Haifa,WU Xiaoyi.Review on studies of top management teams.JournalofManagementSciencesinChina,2003,6(4):82-89.(in Chinese)

[27] 薛云奎,齐大庆,韦华宁.中国企业战略执行现状及执行力决定因素分析.管理世界,2005(9):88-98.

XUE Yunkui,QI Daqing,WEI Huaning.An analysis of the status quo of carrying-out China′s enterprise strategy and of the decisive factors of the executive ability.ManagementWorld,2005(9):88-98.(in Chinese)

[28] CHAKRAVARTHY B S,WHITE R E.Strategy process:forming,implementing and changing strategies∥PETTIGREW A,THOMAS H,WHITTINGTON R.HandbookofStrategyandManagement.London:Sage Publications,2002:182-205.

[29] HUANG J H,HUANG W W,ZHAO C J,et al.An e-readiness assessment framework and two field studies.CommunicationsoftheAssociationforInformationSystems,2004,14:364-386.

[30] BANDURA A.思想和行动的社会基础:社会认知论.上海:华东师范大学出版社,2001:123.

BANDURA A.Socialfoundationsofthoughtandaction:asocialcognitivetheory.Shanghai:East China Normal University Press Ltd,2001:123.(in Chinese)

[31] BARNEY J.Firm resources and sustained competitive advantage.JournalofManagement,1991,17(1):99-120.

[32] CHEN D Q,MOCKER M,PRESTON D S,et al.Information systems strategy:reconceptualization,measurement,and implications.MISQuarterly,2010,34(2):233-259.

[33] 白海青,毛基业.高层管理支持信息系统的概念及维度研究.管理评论,2009,21(10):61-69.

BAI Haiqing,MAO Jiye.Top management support information systems:a reconceptualization and key dimensions.ManagementReview,2009,21(10):61-69.(in Chinese)

[34] JOHNSON A M,LEDERER A L.The effect of communication frequency and channel richness on the convergence between chief executive and chief information officers.JournalofManagementInformationSystems,2005,22(2):227-252.

[35] TE′ENI D.Review:a cognitive-affective model of organizational communication for designing IT.MISQuarterly,2001,25(2):251-312.

[36] JOHNSON P F,KLASSEN R D,LEENDERS M R,et al.Utilizing e-business technologies in supply chains:the impact of firm characteristics and teams.JournalofOperationsManagement,2007,25(6):1255-1274.

[37] ARMSTRONG C P,SAMBAMURTHY V.Information technology assimilation in firms:the influence of senior leadership and IT infrastructures.InformationSystemsResearch,1999,10(4):304-327.

[38] SUTTON S G,HAMPTON C,KHAZANCHI D,et al.Risk analysis in extended enterprise environments:identification of critical risk factors in B2B e-commerce relationships.JournaloftheAssociationforInformationSystems,2008,9(3/4):151-174.

[39] RIEMENSCHNEIDER C K,HARRISON D A,Mykytyn P P,Jr.Understanding it adoption decisions in small business:integrating current theories.Information&Management,2003,40(4):269-285.

[40] DANIEL E M,GRIMSHAW D J.An exploratory comparison of electronic commerce adoption in large and small enterprises.JournalofInformationTechnology,2002,17(3):133-147.

[41] 朱镇,赵晶.企业电子商务采纳的战略决策行为:基于社会认知理论的研究.南开管理评论,2011,14(3):151-160.

ZHU Zhen,ZHAO Jing.The decision-making behavior of e-business adoption in organizational level:an empirical study from social cognitive theory.NankaiBusinessReview,2011,14(3):151-160.(in Chinese)

[42] MOLLA A,LICKER P S.Perceived e-readiness factors in e-commerce adoption:an empirical investigation in a developing country.InternationalJournalofElectronicCommerce,2005,10(1):83-110.

[43] PETTER S,STRAUB D,RAI A.Specifying formative constructs in information systems research.MISQuarterly,2007,31(4):623-656.

[44] HONG W,ZHU K.Migrating to internet-based e-commerce:factors affecting e-commerce adoption and migration at the firm level.Information&Management,2006,43(2):204-221.

[45] 牛芳,李东.信息系统规划过程特征与有效性关系实证研究.管理世界,2007(2):86-93.

NIU Fang,LI Dong.The relationship between information systems planning process and effectiveness.ManagementWorld,2007(2):86-93.(in Chinese)

[46] 杨青,黄丽华,何崑.企业规划与信息系统规划战略一致性实证研究.管理科学学报,2003,6(4):43-54.

YANG Qing,HUANG Lihua,HE Kun.Empirical study on strategic alignment of business planning and information systems planning.JournalofManagementSciencesinChina,2003,6(4):43-54.(in Chinese)

[47] LINDELL M K,WHITNEY D J.Accounting for common method variance in cross-sectional research designs.JournalofAppliedPsychology,2001,86(1):114-121.

[48] 温忠麟,张雷,侯杰泰.有中介的调节变量和有调节的中介变量.心理学报,2006,38(3):448-452.

WEN Zhonglin,CHANG Lei,HAU Kit-tai.Mediated moderator and moderated mediator.ActaPsychologicaSinica,2006,38(3):448-452.(in Chinese)

[49] STOCK G N,TATIKONDA M V.The joint influence of technology uncertainty and interorganizational interaction on external technology integration success.JournalofOperationsManagement,2008,26(1):65-80.

[50] ZHU K,KRAEMER K,XU S.Electronic business adoption by European firms:a cross-country assessment of the facilitators and inhibitors.EuropeanJournalofInformationSystems,2003,12(4):251-268.

E-businessStrategicInitiativeforTraditionalFirms:TheFeatureofInitiationStagesandtheDifferencesofDecisionBehaviors

ZHU Zhen1,2,LI Xia1,2

1 School of Economics and Management, China University of Geosciences, Wuhan 430074, China 2 Research Center for Digital Business Management, China University of Geosciences, Wuhan 430074, China

The strategy of “Internet plus” proposes net-enabled transformation of traditional firms in China through adopting e-business at firm level. Most net-enabled transformation research has examined the role of business executives, IT planning and business innovation. While it is important to e-business strategic initiatives for traditional firms, how to promote e-business initiative at the strategic level is limited in strategy and IT literature. Specifically the paradigm of IT adoption and diffusion cannot be of significance to understand the new characterizes of e-business strategic initiative. Little research has examined how business executives and organizational factors may impact e-business strategic initiatives and presents a clear gap in previous research.

From strategic initiative perspective, this paper aims to examine the the drivers of leader team communication for e-business value and risk perception, and the mediating effect of strategic decision making on e-business strategy implementation. Based on the literature of the stage of strategic Initiative which is proposed by Lechner, this paper developed a research model to study the stages of e-business strategic initiative both at business executives and organizational levels. We presented a series of hypothesis to explain the relationships among strategic perceptions of top managers, e-readiness, strategic decision making and strategy implementation. Data gathered from 170 IT and business executives through a two-stage survey in traditional firms. We then tested the relationships between the constructs using a partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). This paper provides theoretical support for a critical causal link from leader team communication to strategic decision-making, and consequently implementing e-business strategy. Research results show that strategic perceptions and strategic decision making play an important mediating role. In addition, e-readiness of a firm is suggested as the foundation elements for support e-business strategy implementation. Research results also confirmed the moderate role of e-readiness on strategic decision-making behavior. Specifically, low-level e-readiness of a firm amplifies the negative effect of leader team communications on risk perception that leads to irrational decisions of entrepreneurs for e-business initiation.

This paper provides a valuable approach to the mechanism underlying the e-business strategic initiative for traditional firms. The research particularly explored the stages of e-business strategy implementation in the net-enabled transformation of traditional firms. Furthermore, the moderate effects of e-readiness can help entrepreneurs increase the focused attention of organization resources that support e-business adoption, and enhance their experiences for how to prepare net-enabled transformation. The research findings further offer practical implications on how to promote “Internet plus” strategy for traditional firms from strategic level.

e-business strategic initiative;traditional firms;leader team perception;strategic decision-making;strategy implementing;e-readiness

Date:May 12th, 2016

DateOctober 5th, 2016

FundedProject:Supported by the National Natural Science Foundation of China(71202049,71372174) and the Fundamental Research Funds for the Central University(CUGW150401)

Biography:ZHU Zhen, doctor in management, is an associate professor in the School of Economics and Management at China University of Geosciences. His research interests include e-commerce platform ecosystem and IT-enabled reconfiguration. His representative paper titled “Leveraging e-business process for business value: a layered structure perspective” was published in theInformation&Management(Issue 6, 2015). E-mail:zhuzhen2008@gmail.com

LI Xia is a master degree in the School of Economics and Management at China University of Geosciences. Her research interest focuses on IT-enabled reconfiguration of traditional firms. E-mail:13349986266@163.com

F272.1

A

10.3969/j.issn.1672-0334.2016.06.004

1672-0334(2016)06-0039-13

2016-05-12修返日期2016-10-05

国家自然科学基金(71202049,71372174);中央高校基本科研业务费专项资金(CUGW150401)

朱镇,管理学博士,中国地质大学(武汉)经济管理学院副教授,研究方向为电商平台生态系统与IT使能组织重构等,代表性学术成果为“Leveraging e-business process for business value: a layered structure perspective”,发表在2015年第6期《Information & Management》,E-mail:zhuzhen2008@gmail.com

李霞,中国地质大学(武汉)经济管理学院硕士研究生,研究方向为传统企业IT使能组织重构等,E-mail:13349986266@163.com

□