高校教师教学能力弱化的成因与对策

——基于A大学的分析*

姚则会,石新影

(安徽大学 教务处,安徽 合肥 230601)

高校教师教学能力弱化的成因与对策

——基于A大学的分析*

姚则会,石新影

(安徽大学 教务处,安徽 合肥 230601)

高等教育内涵式发展的实现离不开教师的有效教学,高校教师在大众化、国际化、现代化教育背景下适应时代需要的教学能力日益成为关注的焦点。A大学作为国内具有一定代表性的教学研究型高等院校,目前教师在教学的学术化程度、双语或全外语教学能力、实践示范能力及课堂教学驾驭能力等方面还存在诸多不足。而强化教学中心地位,塑造优秀教师典型,加强教学培训体系化建设及部门之间的协同合作,改进和完善教学激励评价制度既是对现有体制和机制的重要修正,也是高校提升当下教师教学能力的重要改进措施。

高校教师;教学能力;问题;原因;对策

百年大计,教育为本;教育大计,教师为本[1]。提高办学质量的关键在教师,教学质量的关键在教师的教学能力。提高教师的教学能力,培养出大批符合经济社会发展需要的创新型人才,实现高等教育从量的积累到质的飞跃的内涵式发展是高等学校在大众化教育阶段重要而紧迫的任务。A大学作为国内具有一定代表性的教学研究型高校,分析其教师教学能力上存在的问题及相应的解决路径对国内同类型高校的发展具有一定的借鉴意义。

一、教师教学能力上存在的主要问题

(一)教学学术化程度不足

大学学术包括发现的学术(学科知识的发展)、整合的学术(将研究发现置于更广泛的背景,建立不同学科之间的联系)、应用的学术(将通过发现和整合获得的结果运用到解决具有社会意义的问题中)和教学的学术(帮助学生掌握专门知识,养成专门技能和态度)等四个相互联系、相互作用的范畴和维度[2]。将教学视为学术,就意味着大学教学已不仅是传授已知、开阔心智的过程,更是探究未知、深化知识的过程。衡量或评价一所学校的教学学术化水平包含的因素比较多,但教师公开发表教育教学类学术论文数量及级别是反映该校在教育教学上广度和深度的一个重要指标。根据A大学本科教学管理部门的统计结果显示,A大学2012年度共发表教育教学类学术论文 113篇,其中二类以上2篇;2013年121篇,无二类以上论文;2014年96篇,其中二类以上1篇,2015年132篇,其中二类以上4篇。作为拥有1 600多名专任教师队伍的国内综合性重点院校,统计得出的数据无论是从论文的数量或是质量上都难以与教师教学的广度及深度任务要求相匹配,也从一个侧面说明了教师教学学术化程度低或热衷于跑项目、找课题、做科研,教学反而成为“副业”的现实情境。

(二)双语或全外语教学能力亟待加强

伴随着经济全球化和交通通信技术的快速发展,高等学校的教学理念、教学内容和教学方法势必要求与国际接轨,培养出具有国际视野和国际竞争能力的人才,才能更好地适应高等教育的发展趋势,而双语和全外语教学无疑是实现这一目标的重要方式。虽然A大学目前具有硕士以上学历学位的专职教师比例高达82.92%,但在平均每年开设的2 500门课程总量中,除去公共外语教学和外语学院的专业教学课程,其他专业实施双语教学的课程仅9门,尚无全英文授课类型。造成这种现状的客观原因是双语或全外语授课的激励机制不到位,教师的时间和精力的付出与实际的物质或精神奖励不相称,影响了教师投身双语或全外语教学的积极性;主观原因则反映出高校教师的双语和全英文教学的能力薄弱,外语的学习能力与课堂实际应用能力严重不足。

(三)实践示范能力薄弱

高等学校的人才培养和科学研究的终极指向是服务社会,“本科阶段要加强应用型、复合型、创新型人才培养,提升学生就业创业能力”[3]。A大学作为地方性院校,这些年在深化学科专业的综合性建设的同时,也在回应地方经济社会发展对应用型人才的需要,不断加强专业的应用性改造,尤其是工科和应用性特征明显的经济类、管理类、法学类、语言类等文科专业。但专业建设目标和人才培养规格的具体实施者及承担者是各门课程的授课教师,虽然现在年轻教师的学历层次和学术理论水平较高,但实践动手能力和示范能力普遍较弱,一是他们在学校学习阶段,也是处在重理论轻实践的教育环境下,受传统教育模式的影响,喜欢选择理论性的知识灌输。二是年轻教师多是从学校到学校,缺乏教育实践和社会实践的锻炼经历,很多教师对本专业和主讲课程所涉及的实践性知识和技能储备不足,在指导学生实践或课堂教学需要结合实际案例时出现常识性错误,造成教师的实践教学效果失范。这种局面不仅在A大学是如此,国内其他高校也是如此。

(四)课堂教学驾驭能力有待提高

在全日制普通高等学校教学中,课堂教学是基本的组织[4]。因此,课堂的教学质量则是检验教师教学水平的基础项目和主要指标。A大学在每学期的期中教学检查阶段,学校既组织教学督导组抽查中青年教师的课堂教学情况也召开学生座谈会,集中反映教学和管理等方面存在的问题。综合二者关于教师教学方面的问题主要表现在如下几个方面:一是课堂教学中,部分教师备课不够充分,课堂上不能很好阐述专业课程知识相关的理论前沿,文化底蕴和知识储备不足;二是部分教师仍旧使用“填鸭式”的满堂灌教学方式,照本宣科,缺乏新意和深度,无法激发学生的求知欲,不能充分调动学生研究、探索的积极性,课堂教学方法不够丰富;三是部分教师严重依赖PPT与过时的讲稿,没有设计必要的教学互动,教学手段过于单一;四是部分教师教学表达能力不过关,严重的方言、不标准的发音影响了学生对教学内容的理解;五是实际的教学内容和预定的教学计划有出入,教学任务没有定量完成;六是双语教学课程的实际教学效果很差,学生既没有学到语言知识,也没有学到学科专业知识。

二、影响教师教学效能的原因分析

(一)重科研、轻教学,重理论、轻实践的职称晋升政策导向

以申报教学系列最高职务的教授为例,A大学在教师年均工作量、主讲课程门数、学生评教成绩及年度教学考核、教育教学改革和研究方面应具备条件与科研成果的要求相比明显比重失衡,而实验和实践教学能力的考核上更是空白。重科研、轻教学,重理论、轻实践的导向一目了然(见表1)。而职称是衡量教师个人价值和社会价值最重要的标杆,也是与教师的工资待遇、荣誉累积直接相连的,故而为了职称的顺利晋升,教师必然要迎合既有的职称晋升指标体系,即使明知教师的第一要务是搞好教学,培养具有理性良知、公共关怀的公民和高级专门人才是其根本使命,但也遵从手段服从目的利益驱动,将个人的主要时间和精力投入到科研中,科研也就异化成高校教师逐利的工具,失去了它的探究未知的价值本真。虽然A大学近年来实施了教师职称的分类改革,根据教师自身的职业发展定位,可选择教学研究型、教学型、研究开发型中的一类,但在具体的申报条件上也总体向学术研究倾斜,比如在晋升教学型教授的申报条件上,除受聘副教授职务10年且近五年年均本科教学工作量要达学校规定教学工作量的120%、每年年度教学考核排名均居所在院、系(教学部)前20%等要求外,也有科研和教研的硬性规定,如在二类以上期刊上发表本学科论文不少于2篇;主编、副主编省级以上规划教材或主持省级以上教育教学研究项目或获省级以上教学成果奖等,让有志于选择的教师望而却步。据了解,自A大学2009年实施教师职务晋升分类评聘以来,目前全校教学型教授仅2人,由此可见晋升的难度或教师的选择偏好。

表1 A大学教师晋升教授专业技术职务申报条件

(二)职称和性别对教学发展的影响明显

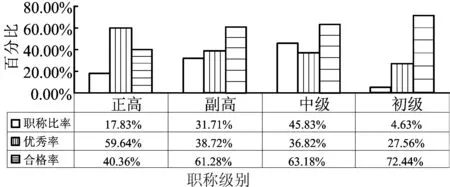

根据A大学2015年12月的数据分析,该校正高职称为17.83%;副高职称为31.71%;中级职称为45.83%;初级职称为4.63%,总体呈山峰型,中级职称的教师数量最多,因为A大学是国家“211工程”重点建设高校,每年新进教师多为博士研究生毕业,在政策上可以直接聘任讲师职务,硕士及以下学历者才须申报评聘,故初级职称人数最少。而据2013—2015年年度教学考核结果的数据分析可以看出,教学考核的优秀率总体与职称呈正比,即教学考核优秀的比率随职称的递增而递增,说明高级职称的教师群体在教学内容与教学技能的把握上更胜于职称较低的老师(见图1)。

图1 A大学2013—2015学年教师本科教学考核结果分布图

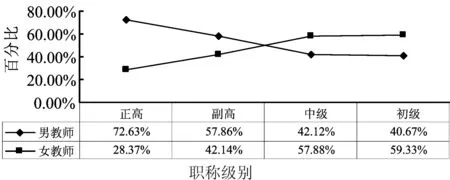

作为具有较长办学历史的综合性高等院校,A大学在教师的男女性别比例上相对比较均衡,女性专任教师比例达43.8%。在教学考核的性别比较上,男教师在低职称阶段的考核结果低于女教师,但随着职称的晋升逐步实现赶超,到正高时出现两极分化。一方面说明传统的性别社会角色对男女教师的文化驱动力不同,从而造成男性教师对工作和个人职业发展的进取意识更强,经过持续不断的学习和教学实践,男性教师对教学内容的驾驭能力和教学技能的运用能力随着时间的推移而日臻成熟稳定,学生给予的教学效果评价更高。当然,出现这种分布态势的部分原因是高阶职称男女教师所占比例失衡,男性教师多,女性教师少,从而造成男性教师在教学考核上尤其是高阶职称优秀等次的数量上占有明显优势(见图2)。

图2 A大学2013—2015学年本科教学考核男女教师优秀率分布图

(三)青年教师和非师范教育专业者居多

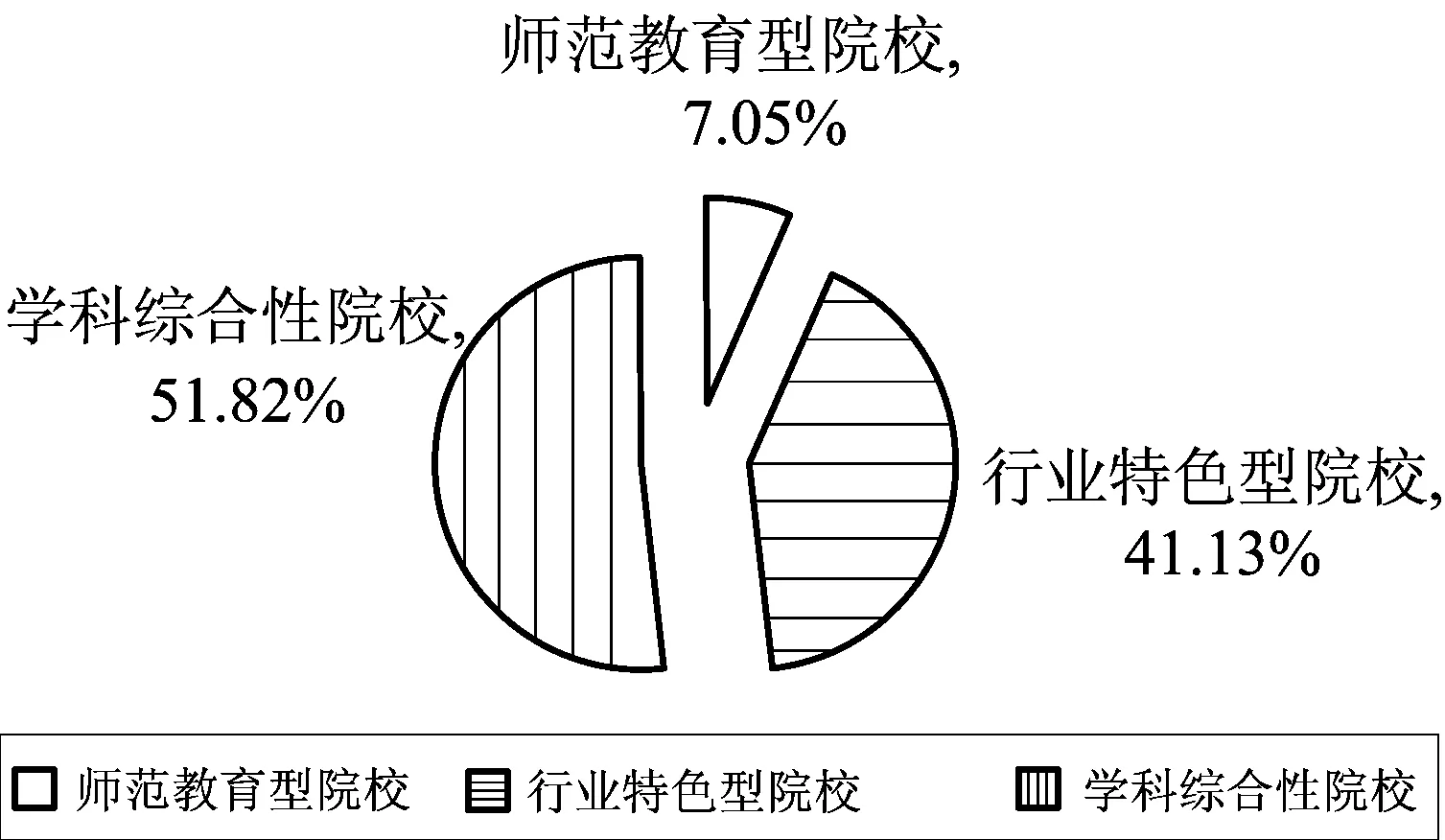

截至2015年12月,A大学全校专任教师平均年龄为40.2岁,教授平均年龄48.8岁,副教授平均年龄44.4岁,讲师平均年龄35.8岁,全校45岁以下教师1 145人,占教师总数的77.98%。在专任教师最后学历教育毕业院校的归属统计上,来自师范教育型高校的教师仅114名,占全校1 617名专任教师的7.05%,而在师范教育型高校中接受系统的师范教育的教师人数更是微乎其微,也就是多数毕业生受教模式为非师范教育类专业(见图3)。更多的教师来源是非师范教育类专业博士研究生毕业或作为学术专家直接引进,教师群体构成上先天缺乏将学科专业知识转化为教学知识的历练过程。

图3 A大学2015年专任教师来源构成比例分布图

(四)新进教师教学任务繁重

A大学2014—2015学年全校开设课程总门数2 531门,6 075门次,专任教师1 617人,人均承担3.75门次课程的教学任务,其中新进教师更要深入钻研教学内容、掌握教学技能,在教学上更要加大时间投入,繁重的教学任务一定程度上影响了对自身教学效能的反思和质量的提升。

(五)以教研室为单位的传统的团队教学合作机制缺失

教师在教学上的知识和技能得到发展,一方面来自自我教学反思中逐渐累积的经验,这个过程相对比较漫长,更重要的是来自于他人尤其是身边教学经验丰富、教学效果评价获得学生和同行认可的同事以及具有扎实实践基础和丰富理论知识的教育工作者。因课程门数增加、多校区办学、教师居住分散等原因,导致传统的课程或专业教研室集体备课制度名存实亡,教师尤其是青年教师均是在自我摸索,缺少团队集体智慧,效率低,备课质量也难以保证。

三、提高教师教学能力的应对策略

外因是事物发展变化的条件,内因是事物发展变化的依据,教师教学自我发展的动力不足则要求各级教育主管部门反思产生的原因,重新设计外部诱导因素,有效激发蕴藏在每个教师身上的巨大教学能量。

(一)强化教学发展中心地位,加强职能部门之间的联动协调

现代高校成员众多、分工精细、结构复杂。一方面有利于提供专业化高品质的服务,另一方面也因部门本位主义作祟,存在推诿扯皮、效能低下、各自为政现象。而教师作为社会性的个体,其教学能力的有效提升是多种合力作用的结果,既需要教学管理部门的规范引导,更要师资管理部门的持续跟进培训。而教师的教学能力提升路径离不开培训研修、教学研究、教学咨询、教学技术指导、社会实践、教学奖励等,目前这些活动的开展分散于A大学教务、人事、发展规划、科研、外事、教育技术、高等教育研究所等职能部门。如何协调好各项活动的组织形式和分工协作关系,这是教师教学发展工作取得实际成效的最困难一步,也是最关键一步。教师教学发展中心作为高校内部新兴的机构,初衷就在于整合教师发展各个链条,创新组织模式,实现有效增强教师教学效能的目的。但根据对全国54 个高校教师教学发展中心进行问卷调查发现,教师教学发展中心的学术性、独立性、专业性和感召力明显不足[5]。目前A大学教师教学能力发展中心虽然也成立了,但对于中心的职责范围和功能作用还存在认识上的误区,亟需强化中心地位,明确各职能部门在教师教学发展中应负的职责,通过制度和规程设计,活化教师教学能力提升的内容和形式,固化活动流程和发展项目,切实解决教师教学发展中存在的现实问题。

(二)塑造全校尊师重教氛围,打造优秀教师典型代表

教师是高校的第一资源,实施教育教学改革,创新人才培养模式,培养满足经济和社会发展需要的高级专门人才离不开高素质的教师队伍,离不开教师热爱教学、关心学生的价值取向,而要将教师塑造成具有“理想信念、道德情操、扎实学识、仁爱之心”之人,大学必须创设尊师重教的环境氛围。首先,大力宣传优秀教师的先进教学事迹。A大学自2003年以来通过申报和遴选产生了校级教学名师27人、省级以上教学名师21人,省级教坛新秀25人,获宝钢优秀教师奖22人,此外,由校团委组织、学生自发通过网络投票选出30名“我最喜爱的老师”,这些优秀教师代表,既是教师个人荣誉,也是学校其他教师学习的宝贵资源,理应通过校内各类媒体平台,全方位、立体式展现优秀教师的教学事迹,让身边的榜样产生教学标杆示范效应,营造出浓烈的为师之道、教学为要的价值认同感。此外,在评选表彰和宣传过程中必须高度重视女性教师代表对女教师群体的先锋模范作用,充分彰显女性不但能够从事高端学术研究,更能在教学上拥有性别优势,以此激发学校广大女教职工投身教学、不甘人后的热情。其次,组织教学名师和优秀教师宣讲团,深入各教学单位开展巡回报告,零距离向一线老师传经送宝,辐射优秀教师教学经验。再次,定期举办教学沙龙和教学午餐会等非正式交流形式,一方面促进多校区办学模式下教师之间渴望社会交往的心理需要,增进同行间的感情交流;另一方面也为教师共同探讨教学问题解决之道创造出有利的空间氛围,最后,设立面向一线教师尤其是青年教师的教学改革研究项目,以实际的倾斜政策鼓励青年教师开展教学内容、教学方法和手段方面的探索实践,促进教学的学术化发展和年轻教师教学能力的快速提升。

(三)强化教学培训体系化建设,做好教师分类发展设计

教师培训是促进教师改变教学理念、理解教学内容和丰富教学手段的重要途径。尤其是在教师普遍缺乏师范教育的背景下,加强高等教育学、高等教育心理学、教学科研方法论等职业化教育是促进教师角色转换,实施有效教学的必要手段。但是不同职业发展阶段的教师面临的挑战和教学发展的需求存在明显的差异性,那么在进行教师培训时必须根据矛盾的普遍性和特殊性原理分类设计培训体系。

针对新进教师虽具有较高的学历层次和高深的专业知识,教学热情高,但教学经验不足,职业生涯规划欠缺,教学发展思路尚不清晰的共性特征,在发展的具体方式和要求上,应遴选教学经验丰富,教学和学术水平兼备的教师担任新进教师的指导老师,新进教师作为导师的助教承担导师课程教学辅助环节的工作,通过岗前强化培训、微格教学训练,试讲部分课时等方式,重点锤炼教学基本规范和基本技能。以新进教师必须过“教学关”才能获得教师资格证为抓手,严格教师准入制度,把好入口,抓主要矛盾和矛盾的主要方面。在具体的要求上,规定新进教师接受不间断培训和从事助教的时间不少于一个学期,结束后参加学校组织的集中考核与认证,合格者则认定其具备主讲教师资格,授予资格证书;对暂不合格的教师,则继续承担助教工作,待下一轮重新考核。两年之内经过三次考核均未合格的教师,学校则不安排教学任务,建议转入其他岗位。

针对45岁以下具有一定教学资历的中青年教师群体,一方面通过组织参加国内外和校内外举办的各类学术交流及进修研修等方式,不断了解学科及高等教育发展前沿动态;另一方面通过定期举办教学竞赛,以赛促进学习,不断更新教学方法。对教学经验丰富、教学效果好、学生评价高的资深教师则组织他们承担教学团队的带头人角色,发挥传帮带作用,并以学校或院(系、部)为单位组织开展集中性示范教学,而对学生评教连续几年排名靠后的教师,各单位应结对子帮扶,学校督导组则以每学期期中教学检查为契机,集中检查后进教师的教学准备、教学实施和教学效果情况,同时提出具有针对性和可操作性的改进措施。

(四)科学组织教学互进活动,有的放矢形成发展合力

“尺有所长、寸有所短”,不同教师的学科知识背景、教学方法和手段不同必然会形成迥异的教学风格,开展教学沙龙、教学论坛、教学示范等教学互进活动是教师互相学习,理性认识自我,取长补短,提高教学能力的重要手段。但在具体的活动组织过程中,必须科学设计、有的放矢力求实效。

一是在教学互进的活动组织过程中,必须要注重学校层面和教学单位层面整体考虑,统筹活动的衔接性和互补性,避免重复和遗漏。在活动的主题和范围上,学校承办的教学论坛侧重综合性、理论性、前沿性专题。院(系、部)承办的教学论坛,各院(系、部)须紧密结合本单位的学科特点,针对教学改革中的重点、难点、热点问题进行可操作性的方法研讨为主,邀请校内外知名学科专家、教学名家、知名教授开设专题讲座和教学观摩,承办多学科交叉教学、批判性思维方法训练、创新性思维方法培养等为专题的论坛,进一步开拓教师视野,促进教学能力提高。

二是着力打造基层教学互进建设单位形成强效的教学团队。尤其是教研室、研究所或研究中心、实验室、教学实习基地、各类实验实训和工程中心等平台,人员精悍,学科相近,凝聚力强,容易互通有无,形成教学上的核心竞争力,通过发挥团队力量,尤其是团队带头人的师德、教学经验、教学方法对指导和激励中青年教师提高专业素质和业务水平方面的言传身教作用。

三是分批分类有序安排教师、教学管理和教学辅助人员外出学习培训。高等教育功能的实现是一项系统工程,高等学校的育人功能既有教师的主导作用,也有行政职能机关的引导和教学辅助部门的服务作用。在教学互进的设计上,对教师、行政管理工作者和教学辅助岗位的职工应分类分批开展活动,针对群体需求特征,有的放矢,教师教学能力发展中心利用会议信息获取渠道的便利,对信息进行收集整理,定期发布,并给予一定的经费资助,激励教育者继续学习和终身学习。

(五)拓展教学考核任务要求,完善教学评价激励机制

为扭转重科研轻教学、重理论轻实践的高校生态环境,在制度设计尤其是教师职务晋升条件上设立刚性指标,恢复教学在高等学校应有的地位。一要真正落实教学能力在教师职称晋升中的“一票否决权”,在教学量和质的要求上实行加法,而在科研的数量上实行减法,引导教师将更多的时间投入到教学内容和方法的研究实践上。二要坚持师资培养的国际化导向,加大对中青年教师公派出国留学研修的支持力度,拓展教师国际化视野,鼓励教师主动掌握本学科前沿动态和最新成果,不断丰富和更新自己的知识体系。把出国研修教师为本科生开设双语或全外文教学课程作为归国后教学考核的条件之一,同时在工作量计算和业绩津贴发放方面给予倾斜。三是切实增加教师实践教学经历的考核内容。首先要正面鼓励教师多途径去工厂、企业、实务部门实地学习、参加科研、工程项目研究,参加科技服务和挂职锻炼;其次是针对工科专业和经济、管理等应用型学科专业的中青年教师,必须明确规定一定时间的工厂、企业、实务部门工作锻炼经历,并作为晋升职称的一个必要性考核指标。再次是通过制订实践教学考核评价办法,对相关部门与教学单位的实践教学组织工作成效进行考核评价,将实践教学工作作为评价本部门、本单位教学质量和教学水平的重要指标内容,纳入年终考核体系,使实践教学工作成为日常教学工作的重要环节。最后是对在实践教学工作中表现突出的先进集体和个人进行表彰奖励,进一步强化激励导向。

[1] 习近平.做党和人民满意的好老师:同北京师范大学师生代表座谈时的讲话[EB/OL].[2014-09-10]. http://www.chinanews.com/gn/2014/09-10/6575002.shtml.[2] 侯定凯.博耶报告20年:教学学术的制度化进程[J].复旦教育论坛,2010,8(6):31-37.

[3] 刘延东.深化高等教育改革 走以提高质量为核心的内涵式发展道路[J].求是,2012(10):3-9.

[4] 潘懋元.潘懋元文集:卷1 高等教育学讲座[M].广州:广东高等教育出版社,2010:231.

[5] 别敦荣,韦莉娜,李家新.高校教师教学发展中心运行状况调查研究[J].中国高教研究,2015(3):41-47.

Causes of and Countermeasures for the Weakening of College Teachers’ Teaching Ability:An Analysis Based on A University

YAO Zehui, SHI Xinying

(Department of Teaching Affairs, Anhui University, Hefei 230601, China)

Realization of connotative development of higher education is closely related to the effectiveness of college teachers’ teaching practice. Under the background of educational popularization, internationalization and modernization, teachers’ teaching ability that can meet the requirements of times is becoming a focus of attention. In spite of being one of typical universities of teaching-research style in China, A university now has a few problems in academicness of classroom teaching, and teachers’ bilingual or foreign language teaching ability, practice demonstration ability, classroom teaching ability, etc. Therefore, to consolidate center position of teaching, set excellent teachers as examples, strengthen construction of systematization of teaching training system and cooperation among different departments, and improve and perfect teaching incentive and evaluation systems, is not only an important amendment to current system and mechanism, but also an essential approach to improve teachers’ teaching ability.

college teachers; teaching ability; problems; causes; countermeasures

2016-01-08

安徽省教育厅质量工程项目(2012jszx001 :《应用型教师教学能力发展中心》);安徽省高等学校教师教学发展联盟教研项目(2016lmjy02 :《综合性大学教师教学能力发展机制和效度研究》)

姚则会(1973-),男,安徽肥西人,安徽大学教务处助理研究员,硕士。

石新影(1980-),女,安徽淮北人,安徽大学教务处助理研究员,硕士。

G650

A

1009-2463 (2016)06-0112-06