新常态下江淮城市群发展水平及其驱动因素研究*

索 飞

(安徽大学 经济学院,安徽 合肥 230601)

新常态下江淮城市群发展水平及其驱动因素研究*

索 飞

(安徽大学 经济学院,安徽 合肥 230601)

采用2000—2013年间面板数据,以江淮城市群为研究对象,测度其14年间的发展水平。在此基础上建立基于城市效应和时间效应的双向固定效应模型,分析江淮城市群发展的驱动因素。研究发现:科技创新、对外开放、制度因素、人文环境、基础设施要素对江淮城市群发展有正向驱动作用,而产业结构、企业因素、阶段性政府决策、人才培养要素对江淮城市群发展的贡献度有待进一步提升。据此提出对策建议:提高科技创新驱动能力,促进产业集约式发展;加大人才培养力度,提升对外开放水平;拓宽民营资本发展领域,优化中小企业投融资环境;完善基础设施建设,营造城乡人文环境,提升区域决策能力。

江淮城市群;发展水平指数;驱动因素;固定效应模型

全球经济增长与人类城市发展形态和模式密不可分。该种形态是若干经济主体在“聚集不经济—经济正外部性”过程中产生的,该种模式则主要体现在空间聚集层面,也即“产业聚集—城市聚集—城市群形成”过程。就国内而言,城市群已成为中国城镇化的空间主体,推动了区域经济发展方式转变[1]。2014年《国家新型城镇化规划(2014—2020)》中明确指出,引领中西部城市群成为区域经济发展的重要增长极。以合肥为增长极的江淮城市群①作为长江与淮河之间唯一的区域性城市群,是联接东部长三角城市群和中西部长江中游城市群的重要桥梁,是实现长江经济带一体化发展的关键区域。2015年,党的十八届五中全会提出的“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,对实现区域经济转型发展提出了新要求。如何在新常态背景下,推动江淮城市群成长壮大,则需要对江淮城市群发展水平进行科学测度,形成对区域发展水平的整体认知。在此基础上,构建江淮城市群发展驱动因素的理论模型进行实证考量,全面测度各要素对城市群发展的贡献度,从而制定合理的促进江淮城市群发展政策,对进一步推动江淮城市群发展具有重要的战略意义。

一、城市群发展的驱动因素

关于城市群发展的驱动因素,国内外学者著述颇丰,概括而言以多因素驱动论为主。早在1980年,西蒙·库兹涅茨(Simon Kuznets)提出经济发展的驱动因素涵盖科技创新、资本形成、对外开放要素[2]。城市是经济发展的重要载体,城市的集聚与扩散又同城市群的形成密不可分。姚士谋首次提出城市群发展的驱动因素包括区域内的经济发展因素以及与其相关的非经济发展因素[3]。迈克尔·波特提出促进经济体发展的驱动力往往是多个要素相互作用的结果[4]。姚士谋等同样认为经济高效率中速增长不能只依靠单要素驱动[5]。就整体而言,王婧等认为对外开放、科技创新能力、产业结构、基础设施建设、分阶段和分步骤的国家级战略城市群政策要素是中国城市群发展的驱动因素[6]。倪鹏飞等则侧重强调基础设施、公共服务一类经济社会环境要素是促进中国城市群发展的重要因素[7]。分区域而言,黄洁等认为对外开放、技术创新、政府干预要素是京津冀城市群、长三角城市群和珠三角城市群发展的重要驱动因素[8]。进一步,叶磊等提出产业结构、区域决策、基础设施建设水平是促进长三角城市群发展的主要因素[9]。何伟提出科技创新、新兴产业、人才培养是苏北地区的中小型城市群发展的主要驱动因素[10]。叶玉瑶认为珠三角城市群具有毗邻港澳的地缘优势和侨胞遍及世界的人缘优势,外来投资是其发展的主要驱动因素[11]。张东升等认为新兴产业培育是黄河三角洲城市群未来发展的主要驱动因素[12]。郗凤明等认为非农业产业发展与开发区建设政策是辽宁中部城市群发展的主要驱动因素[13]。

因此,城市群的发展是多要素驱动的结果,涵盖了经济要素以及与其相关的非经济要素。

因而,要确立效率驱动持续稳定发展的新常态,实现经济驱动方式从粗放到集约的转变,首要的是基于城市群区域特性,考量城市群发展的驱动因素。综上所述,江淮城市群发展的驱动因素可能涉及产业结构、资本形成、科技创新、区域决策水平、对外开放程度、基础设施、区位优势、人才培养、人文环境要素。因此,本文首先测度2000—2013年间江淮城市群11市发展水平并分析其14年间的变化趋势。其次,基于城市效应和时间效应建立双向固定效应模型,检验和测度以上要素对江淮城市群发展的贡献度。

二、江淮城市群发展水平测度

一般而言,GDP可作为衡量某一地区总体经济状况以及经济规模的基本指标;人均GDP 衡量了地区人民生活水平,是地区经济社会效益的直接体现;GDP增长率衡量地区经济增长速度,是地区经济总体变化趋势的晴雨表,三者共同构成了衡量城市群经济发展水平的综合指标。

(一)数据来源

江淮城市群发展水平的测度将以合肥、芜湖、蚌埠、马鞍山、六安、池州、滁州、铜陵、安庆、淮南为横截面,以2000—2013年为时间跨度。其中各城市14年的GDP、人均GDP数据均来自《中国城市统计年鉴》,GDP增长率则通过《中国城市统计年鉴》中GDP数据环比计算而来。

(二)评价方法

本文借鉴刘金石等对经济发展水平的测度方法,构建江淮城市群发展水平综合指标,即Df=f(GDP、人均GDP、GDP增长率),将各项指标进行标准化。具体测算过程中,由于三指标的单位不同,本文使用阈值法,即φm=(Φm-Φmin)/(Φm-Φmax),m=a,b,c。其中Φa、Φb、Φc分别代表各样本城市GDP、人均GDP、GDP增长率;Φmax为最大样本值, Φmin为最小样本值。所有城市数据经处理后,使得φa、φb、φc取值在[0, 1]之间。在此基础之上,对处理后的三指标进行平均加权,即uckt=(φa+φb+φc)/3,于是得到江淮城市群发展水平的综合指数(简称“综合指数”)。

(三)评价结果

表1显示了2000—2013年江淮城市群各城市发展的综合水平,整体上呈现出四年连增,两年放缓,两年稳增,一年下降,两年快增,两年放缓波动性上升的趋势。就时间维度而言,综合指数均值由2000年的0.01上升至2013年的0.75,增幅高达98.67%。特别是2011年的综合指数平均值达到了14年中的最高值0.80,原因在于,皖江示范区建设伊始,区内战略性新兴产业和高新技术产业发展成效显著。

表1 江淮城市群各城市发展水平综合指数Dfkt

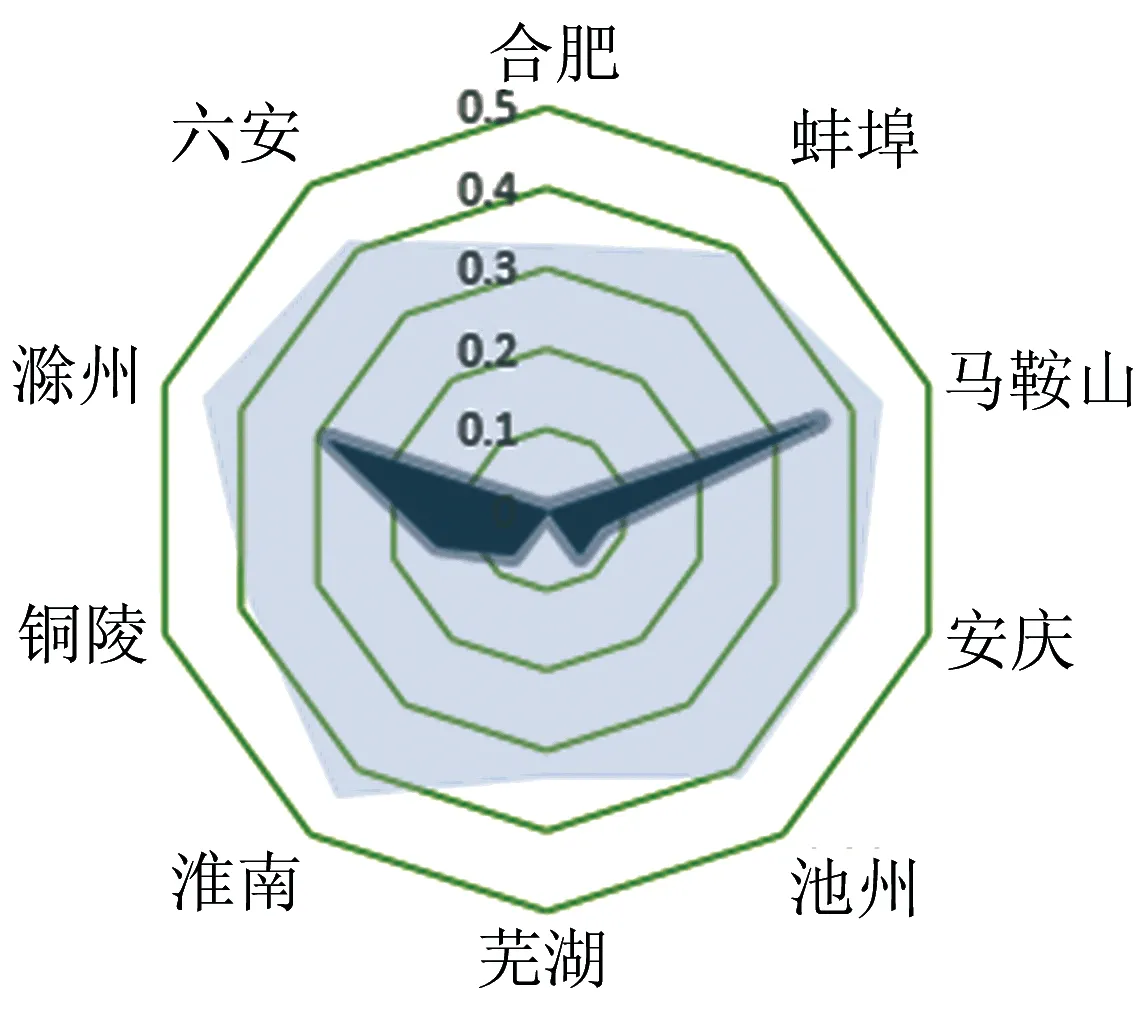

就空间维度而言(如图1),14年间江淮城市群十大城市综合指数均值差异不大,可见江淮城市群实现了均衡发展;城市群内各城市综合指数达最高值占比最大的依次为:马鞍山、滁州、铜陵与淮南、安庆,可见安徽省逐渐形成了以淮河为分界线的南、北两大增长极,也即合肥城市圈与皖北城市群。但如图1所示,理应作为南部增长极的合肥首位优势不够突出,江淮城市群龙头城市示范作用未能发挥。因此,有必要对江淮城市群发展驱动因素进行测度,系统分析各要素对城市群发展的贡献度,细化说明龙头城市合肥发展的驱动因素。

图1 2000—2013年江淮城市群各城市发展水平综合指数均值及最大值比重示意图

三、江淮城市群发展驱动因素理论模型

(一)计量模型

构建理论模型:Df=F(产业结构,资本形成,企业因素,科技创新,区域决策,对外开放程度,基础设施,区位优势,人才培养,人文环境),进而有计量模型:

(1)

的横截面城市,t则是面板数据的时间序列;αi是非对数解释变量的系数,βj是对数解释变量的系数,εkt是随机扰动项,c是常数项。

(二)变量说明与数据来源

1. 变量说明

本文在刘金石[14]已有的变量基础上,根据江淮城市群的区域特性更改了部分变量的度量指标作为新的解释变量。

产业结构(Is)。由于工商税制改革,“十八大”后第三产业快速增长成为中国第一大产业。因而,使用城市第三产业增加值占城市GDP比重作为衡量产业结构优化程度的指标。

资本形成(k1,k2)和企业因素(SALE)是驱动经济发展的重要因素。使用城市人均固定资产投资与人均城乡居民储蓄存款余额作为资本要素指标。一般而言,企业的有效需求越充足,地区的经济越富有活力,因而采用人均社会消费品零售总额作为企业因素的衡量指标。

科技创新(univer)。创新发展的实现主要依靠科技进步。构建科技成果转化体系,以科技驱动城市群发展。这必然与城市群人才培养机构数量和质量相关,因而使用地区拥有高校数量作为衡量科教情况的指标。

政府因素(GOV)和制度因素(PLREVEN)一同度量了区域决策水平,区域决策引领区域发展。财政收入是地方政府提供公共服务能力的直接体现。地方财政一般预算收入占地区GDP比重反映了该地区中观与微观主体的税费负担,该值越低该地区的投资者激励制度越健全。

对外开放程度(OP1,OP2)。江淮城市群与长江经济带实现一体化发展的前提是提高全球化水平。因为外资的流入会促进城市群对外开放,这不仅体现在人均实际利用外资额方面,而且体现在人均国际旅游外汇收入上。

基础设施(sgdp)。在“互联网+”的智慧城市时代,物流与通讯能力能够加强城市间的联系,而其基本体现就是邮电业务,因而使用邮电业务总量来衡量基础设施完善程度。

区位优势(posi)。对于江淮城市群而言,滨港沿江是促进各城市间贸易往来,加强城市联系度进而驱动城市群发展的重要因素。因而使用虚拟变量:1为滨港沿江,否则为0。

人才培养(Hr)。城市化过程中,人口的迁移与人口接受教育的程度有关,而城镇居民家庭人均教育支出是区域重视教育程度的重要体现。

人文环境(nthea)。在国外城市群相关研究中,某地区剧场、影剧院数是一种通用的衡量标准,对此我们加以借鉴。

2. 数据来源

本文分析对象为上文江淮城市群的“10+1”个城市,但自2011年起巢湖市正式并入合肥成为合肥市巢湖县,为使综合指标前后一致,分析截面为10个;时间区间为2000-2013年,样本时间长度为14年,因此共有140个样本观测值。江淮城市群发展水平综合指数根据上文计算得到。而城市群2000—2013年各因素数据均来自《中国城市统计年鉴》与《中国区域统计年鉴》。

四、实证结果与分析

(一)估计方法与变量处理

1. 估计方法

面板数据的特性常导致OLS估计失效,该种失效源于异方差与序列相关,因而为解决该问题,本文首先使用Hausman检验法明确该面板数据对于固定效应和随机效应的适用性,然后对选取的2000—2013年的(长)面板样本进行变量逐步回归,接着运用Wald Test与BP—LM Test分别检验组间异方差与组间同期相关,最后为确保逐步回归的效率,采用全面FGLS法修正以上问题。基于此,若检验结果为固定效应,则加入城市效应和时间效应构建双向固定效应模型,分析江淮城市群发展驱动因素。

2. 变量处理

从单个变量看:不同于经济增长,城市群发展的驱动因素具有多维、动态与复杂性。产业结构、资本形成、企业因素、区域决策水平、对外开放程度、人才培养、基础设施因素在内的要素与城市群发展水平综合指数一般呈现非线性关系,因此对这7要素下9个指标取对数。从变量的整体关系看:产业结构、人文环境、人才培养、科技创新要素具有一定相关关系,同时引入较多变量易产生多重共线性问题。为控制该问题,逐步引入产业结构、人文环境、人才培养、制度、基础设施、科技创新项目下指标进行回归分析。

(二)实证结果

经 Hausman检验后该面板数据适用于基于城市效应和时间效应的双向固定效应模型,采用Wald Test与BP—LM Test分别检验后,为确保逐步回归的效率,本模型运用全面FGLS法修正异方差与序列相关问题,得到表2。

表2 多元逐步回归模型估计结果

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平显著;括号里显示了统计量的p值;回归估计软件为Stata12.0;Wald Test检测异方差;BP—LM检测自相关;被解释变量:城市群竞争力指标对数lnuckt。

第一,反映产业结构要素指标(Is)通过了变量显著性检验显著,其贡献率为-1.503至-1.136。也即2000—2013年间,产业结构的不合理性阻碍了江淮城市群经济发展。其根本原因在于,现代服务业近些年才开始加速发展,尚未形成集群和集约效应,特别是以合肥为布局中心的现代服务业的示范效应还未形成。

第二,反映资本形成的人均固定资产投资指标(k1)与人均城乡居民储蓄存款余额指标(k2)指标通过了变量显著性检验。其贡献弹性范围分别为0.651~0.796与0.402~0.474,远高于其他因素贡献弹性,说明城市群中各城市间的资本通过投资和消费两大方式得到了良好的利用,促进了城市群经济发展。反映企业因素的人均社会消费品零售总额(SALE)虽通过变量显著性检验,但贡献弹性为负值。说明江淮城市群各城市间各企业价值创造力水平差距悬殊,在智慧城市建设中,企业的创新能力与科技水平亟待提升。

第三,反映科技水平高低的高等教育学校数(univer)与城市群发展水平呈显著性正相关,但其贡献率较低。原因在于,以合肥为重要试点的产学研模式实行,科研院校与地方政府的合作,一定程度上促进了区域生产力的提高,但并未推广到整个城市群范围。

第四,反映区域决策水平的两个指标中,体现制度因素的地方财政一般预算收入占GDP比重(PLREVEN)与江淮城市群发展水平呈高度负相关,贡献率高达-1.768至-1.856。说明江淮城市群各城市在财政实力方面的差异使得制度建设高度发挥其应有的引导作用。体现政府因素的人均地方财政收入(GOV)对江淮城市群发展的驱动作用不显著,说明政策因素具有阶段性,并且市场经济体质下的区域一体化模式在不断变化。究其根本,江淮城市群的发展已经逐渐转向为以淮河为分界点的南北增长极协同发展。

第五,反映对外开放程度的人均实际利用外资额(OP1)与人均国际旅游外汇收入(OP2)对江淮城市群发展驱动作用显著,前者呈现负相关,后者虽呈现正相关但驱动作用并不强。说明江淮城市群国际旅游收入在区域内国民收入的份额较小,不仅招商引资力度不够而且外资利用效率低下。

第六,反映基础设施要素的邮电业务总量(sgdp)与江淮城市群发展驱动水平呈显著正相关,但其贡献率仅为0.030~0.036,也即2000-2013年间,基础设施不够完善,缺乏建设的深度和广度,缺乏健全的管理机制,对江淮城市群驱动作用未能发挥。

第七,反映区位优势的虚拟变量是否滨港临江指标(posi)对江淮城市群发展驱动作用不显著。原因在于江淮城市群位于长江经济带的中下游地区,虽然没有良好的港口条件,但是自2010年“国”字号的《皖江城市带承接产业转移示范区规划》出台以来,区域性的政策优势便顺势而来,水路条件对区域的限制在减弱。

第八,反映人才培养要素的城镇居民家庭人均教育消费支出(Hr)在M4、M5、M6中通过显著性检验。在M4、M5、M6中,城镇居民家庭人均教育消费支出对江淮城市群驱动作用呈现出负方向。原因在于,安徽省内城市间人均收入水平差异导致了不同城市间对教育重视程度的差异。而人均收入较高的城市在城市群中所占比例较小,加之人才外流现象的加剧,减弱了该要素对城市群发展的驱动作用。

第九,反映人文环境要素的指标影剧院个数(nthea)对江淮城市群驱动作用显著,但贡献度较低。说明文化软实力对于智慧城市的建设在一定程度上有推动作用,但仍有待提高。

五、结论和政策建议

(一)结论

通过使用阈值法对江淮城市群发展水平进行量化,得综合指数,并运用2000—2013年的面板数据建立基于城市效应和时间效应的双固定效应模型,分析并检验了长期以来江淮城市群发展的驱动因素。发现:

2000—2013年间,资本形成要素是驱动江淮城市群发展最重要的因素;科技创新要素、对外开放要素下人均国际旅游外汇收入、区域决策要素中制度因素、人文环境要素、基础设施要素在一定程度上对江淮城市群发展有正向驱动作用;产业结构要素、企业因素、对外开放要素下实际利用外资数额、人才培养要素对江淮城市群发展具有反向驱动作用;区位优势要素和区域决策要素下阶段性政府因素对江淮城市群发展的驱动作用并不显著。

(二)政策建议

新常态背景下,区域一体化发展是实现提质增效的重要举措,而安徽与长江经济带实现一体化发展最关键的一步是明确区域主体发展的驱动因素。结合上述实证分析的结果,安徽欲实现经济强省、文化强省和生态强省的目标,作为区域主体的江淮城市群需采取以下措施:

1. 提高科技创新驱动能力,促进产业集约式发展

对于江淮城市群现有产业发展不平衡、结构不合理的现象,要提高区域科技创新能力,促进产业集约式发展,突出和平衡南北两区域增长极。发展和壮大战略性新兴产业,整合电子信息、生物制药、智能制造等产业生产要素,搭建影射江淮城市群的合肥都市圈科技协同创新平台。优化发展现代农业,紧跟生态强省的步伐,在江淮城市群全区域开展以“示范主体、示范园区、示范市县”为核心的农业产业化联合体经营模式,完善以“互联网+”为平台的生态农业产业化实施方案。优化发展现代服务业,要立足区域特性和区域比较优势:北部增长极在原有的工业基础之上,凭借交通优势,大力发展以物流业为主的生产性服务业;南部增长极则要将生态强省理念有效融入旅游业发展中,优化城市群旅游服务环境,形成江淮城市群国际化旅游品牌效应。

2. 加大人才培养力度,提升对外开放水平

进一步鼓励产、学、研、政、介通力合作服务地方。扶持地方高校,培养技术型人才,提供专项培养资金并有针对性地增加技术型人才海外交流的机会。促进江淮城市群各城市间人才合理流动,互通有无。以人才交流促开放,优化在皖境外人员服务管理,鼓励他们发挥高层次人才创新带动作用,激发社会创新活力和创业激情。以战略性新兴产业为发展契机,引进国际战略投资者,力求保障江淮城市群内产业人才供应。

3. 拓宽民营资本发展领域,优化中小企业投融资环境

根据江淮城市群重点发展的产业,引导各市民营资本分类进入技术研发、资源开发、基础设施、公用事业、社会事业领域。针对中小企业融资问题与技术创新瓶颈,强化管理和创新。以合肥为中心,依托城市群内重大项目,各市政府联合构建小微企业融资与技术创新平台,提升民营资本产出效率。针对外资利用不足问题,结合各市区域特性,借鉴优质外企成功管理模式,促进小微企业改革,加强社会资本灵活度。

4. 完善基础设施建设,营造城乡人文环境,提升区域决策能力

区域决策与区域发展和人民生活是鱼水关系,因而基础设施的完善、人文环境的塑造在区域治理中必不可少。推进江淮城市群城市公共交通系统一体化建设,形成综合客运和货运网络。完善城市群供电、供水、供气和新能源建设,实现生产生活保障绿色发展。顺应“互联网+文化”趋势,依托线上线下文化传播平台,营造“徽风皖韵”文化氛围。提升各市政府基本公共服务能力与社会治理能力。以数字化、智能化驱动社会治理,提升城市自我服务效率。

注释:

①江淮城市群属长江与淮河间的区域性城市群,涵盖了安徽省全境的11个城市,包括合肥、芜湖、巢湖、蚌埠、淮南、马鞍山、铜陵、安庆、滁州、六安、池州等11个省辖市。

[1] 张学良.中国区域经济转变与城市群经济发展[J].学术月刊,2013, 45(7):107-112.

[2] KUZNETS S.Driving forces of economic growth: What can we learn from history?[J].Weltwirtschaftliches Archiv,1980,116(3):409-431.[3] 姚士谋.我国城市群的特征、类型与空间布局[J]. 城市问题,1992(1):10-15,66.

[4] PORTER M E. Clusters and the new economics of competition [J].Harvard Business Review,1999,76( 1):76-78.

[5] 姚士谋,陈振光,朱英明.中国城市群[M].合肥:中国科学技术大学出版社,2006:84-99.

[6] 王婧,方创琳.中国城市群发育的新型驱动力研究[J].地理研究,2011,30(2):335-347.

[7] 倪鹏飞,李肃.中国二、三线城市的竞争力比较研究[J].理论学刊,2015(3):34-43.

[8] 黄洁,吝涛,张国钦,等. 中国三大城市群城市化动态特征对比[J].中国人口·资源与环境,2014,24(7):37-44.

[9] 叶磊,欧向军,张洵.长江三角洲地区经济极化的驱动力机制研究[J].地域研究与开发,2014,33(2)60-66.

[10] 何伟.“三化”驱动下的中小城市发展战略探讨:以苏北为例[J].城市发展研究,2011,18(12):141-143,148.

[11] 叶玉瑶.城市群空间演化动力机制初探:以珠江三角洲城市群为例[J].城市规划,2006,30(1):61-66,87.

[12] 张东升,柴宝贵,丁爱芳,等. 黄河三角洲城镇空间格局的发展历程及驱动力分析[J]. 经济地理,2012,32(8):50-56.

[13] 郗凤明,贺红士,胡远满,等.辽宁中部城市群城市增长时空格局及其驱动力[J].应用生态学报,2010,21(3):707-713.

[14] 刘金石,李小江.中国城市竞争力指数测度及其影响因素:基于1990—2012年中国30个城市面板数据的实证研究[J]. 财经科学,2013(8):92-100.

Development Level of and Driving Factors for Jianghuai Urban Agglomeration under New Normal

SUO Fei

(School of Economics, Anhui University, Hefei 230601, China)

This paper adopted penal data from 2000 to 2013 and measured development level of Jianghaui urban agglomeration during the fourteen years. Then, a two-way fixed effect model was set up based on city effect and time effect to identify factors driving the development of the urban agglomeration. The results show that: technological innovation, opening up, institutional factors, cultural environment and infrastructure had positive effects on the development of the urban agglomeration, but industrial structure, enterprises, phased government policies and talent cultivation required further improvement. Based on these findings, the paper suggested that it be necessary to enhance scientific and technological innovation ability, promote intensive growth of industries, strengthen efforts to cultivate talents, improve the level of opening up, broaden development range of private capital, optimize investing and financing environment for middle and small-sized enterprises, perfect infrastructure construction, construct excellent cultural environment in both city and countryside, and improve regional policy-making ability.

Jianghuai urban agglomeration; development level index; driving factors; fixed effect model

2016-03-28

合肥区域经济与城市发展研究院资助招标项目(2015011:《区域性城市群竞争力研究——以江淮城市群为例》);安徽大学学术学位硕士研究生学术创新研究扶持和强化项目(yfc100111:《新常态下区域性城市群发展驱动力研究》)

索 飞(1992-),女,辽宁沈阳人,安徽大学经济学院硕士研究生。

F061.5

A

1009-2463 (2016)06-0054-07