遵循英语思维模式 探究语篇建构策略*

语篇是按照一定的思维模式组织起来的,英语语篇建构过程需要遵循以英语为母语的西方思维模式。思维模式即思维方式,是一定社会文化进程中的产物,是文化心理诸特征的集中体现。[1]因此,思维模式是语言生成和发展的深层机制,体现出定型化的思维形式、思维方法和思维程序。思维模式主要由知识、观念、方法、智力、情感、意志、语言、习惯等八大要素组成。[2]这些要素的内容和结构特征形成了不同民族思维模式的差异,增强了特定语言认知的理据性和明见性。Kaplan比较了不同文化背景的思维模式对写作的影响后认为:以英语为主要语言的西方国家和汉语国家人们的写作方式分别为直线型和螺旋形,直线型是指语篇开始时即提出观点,然后展开叙述,螺旋型写作方式是先不明确观点,而是逐渐引出主题。[4]也就是说,不同民族思维模式的具体差异往往表现明显,英语语篇通常属于演绎型的直线型思维模式,汉语语篇倾向于归纳型的螺旋型思维模式。

一、基于英语思维模式下的写作现状分析

《普通高等学校招生全国统一考试(江苏卷)说明》(江苏省教育考试院,2016,以下简称《说明》)要求学生根据图表、图画、提纲、信函、短文等情景写一篇150个单词左右的短文,并提出了写作技能要求:根据特定的语境准确适用英语语法,选用恰当的词汇;使用一定的句型、词汇,清楚、连贯地传递信息和表达思想。[5]同时,《说明》提供了五个等次的参考范文及其得分、失分原因分析。

思维模式是实现语篇交际的前提和保证。笔者认为,高中英语写作教学经历着这样一个发展过程:从书写工整美观向正确表达过渡;从简单的表达向运用较为复杂的句法结构和词汇过渡;从运用教材词汇短语向尝试运用课外阅读中习得的个性化词句语料过渡;从使用必要的句式结构、衔接手段向具有真实内容表达的语篇连贯性过渡。在此过程中,实现语篇连贯性应该是英语写作教学的主要目标,而语篇连贯性取决于发话者与受话者的互动过程,“但是,在语篇的信息连贯中起关键作用的是发话者,因为处于交际过程中的发话者需要不断地对受话者的知识状态作出假设,以便合理地编排信息,从而在保证语篇以连贯的方式向前发展的同时,还要使受话者在构建命题的连贯关系时能以较小的认知努力从记忆中提取所需的信息。”[6]也就是说,语篇连贯性的实质就是既要保证作者表达真情实感的内容,又要有利于读者经济有效地解读。因此,中学生英语写作应该遵循英美民族的基本思维模式,以充分实现语篇交际功能。

欠缺英语思维模式制约了学生英语写作的交际效果。从调查分析看出,失分的原因在于两个方面。其一,语言知识和语言技能薄弱;其二,缺乏英语文化意识,尤其是缺乏英语语篇思维模式。写作活动综合考查学生语言运用能力,“语言知识和语言技能是综合语言运用能力的基础,文化意识是得体运用语言的保证”(《普通高中英语课程标准》,2001:6)。[7]学生缺乏英语语篇思维模式,只能在汉语思维模式影响下写作,降低了英语语篇交际的效果。

二、遵循英语思维模式的语篇建构教学设计策略

笔者以2015年江苏省高考英语科写作任务素材为例,尝试将英语思维模式融入到写作教学活动中,从语篇层级角度探究英语思维模式指导下的语篇建构与延展教学策略,增强学生的英语文化意识,逐步渗透英语写作的思维模式。

Step 1.阅读导入→解读语篇材料 衔接读写

1.写作任务简介

阅读输入:阅读一则文字及图表(2015年江苏省高考英语科写作前的阅读材料),并按照要求用英语写一篇150词左右的文章。

写作内容:(1)用约30个单词概述阅读材料的主要内容;(2)结合阅读材料信息,简要分析导致交通问题的主要原因;(3)根据你的分析,从社会规范(rules and regulations)和个人行为两方面谈谈你得到的启示(不少于两点)。

写作要求:(1)写作过程中不能直接引用原文原句;(2)作文中不能出现真实姓名和学校名称;(3)不必写标题。

评分标准:内容完整,语言规范,语篇连贯,词数适当。

2.写前阅读指导

(1)明确语篇体裁。引导学生略读语篇,讨论并识别语篇体裁。语篇体裁分析包括四个方面:词汇语法分析(语域分析)、语篇结构分析(提供语篇结构模式)、语篇体裁的结构解释(揭示交际目的)、语用分析(对语篇中的跨文化人类因素的分析)。[8]

(2)分析语篇题材。引导学生寻读语篇,解读话题信息。该语篇针对目前的交通现状与问题,通篇叙、议结合,兼有客观事实、数据的说明。解读话题信息的目的在于输入话题信息、丰富话题表达、强化思维张力。

(3)提取语篇脉络。提取语篇脉络的目的是为了归纳核心话题。语篇的核心话题与语篇的主干结构、主题句密切相关。将阅读语篇的核心话题和写作任务结合起来,就会获得写作的主题,解读语篇脉络归纳核心话题是明确写作主题的前提。

写前阅读指导的目的在于衔接读、写活动任务。在此环节,不仅要使学生明晰写作的任务、内容、要求和评分标准,还要使学生做好读、写的衔接准备。阅读过程不但提供学生写作相关的话题、符合一定语言形式的话题词汇、句法结构、篇章组织方法,还能激活学生的话题背景知识,促进学生将话题与写作任务衔接起来,确定写作的主题并思考如何安排写作任务的内容、结构等。

Step 2.整体建构→组织线性话题 分清主次

整体构建英语语篇的线性思维框架需要激活写作任务相关的语篇图式。一方面,通过话题词汇构建纵向线性话题链,激活学生已有的背景知识等内容图式;另一方面,解读英语篇章结构知识,导入符合英语思维模式的篇章形式图式。

1.激活写作的内容图式

(1)集体讨论。根据写作内容要求,引导学生提炼写作的中心话题,即:traffic issues。再以“大脑风暴”等活动形式激活学生关于中心话题的语义范畴,初步呈现符合线性思维的上义词、下义词。设问如下:

Have you ever suffered from traffic problem?

What are the major problems about traffic issue?

What is the theme of your piece of writing?

What are the factors of the traffic problems?

(2)分组讨论。教师提供空白框架图表,在小组讨论的基础上要求学生在空白处填写一个中心话题词和三个以上的次级话题词。中心话题词与次级话题词之间形成纵向线性语义关系,次级话题词之间形成横向线性并列语义关系。学生分组讨论并完成框架图表,将各组的框架图表汇总后再集中讨论完善,形成4个左右的围绕中心话题的线性框架图表。

集体讨论和分组讨论的意图在于激活写作话题的内容图式,构建话题的纵向线性思维结构,解决写什么的问题。提炼讨论结果,获得多个纵向话题结构,有利于开阔学生话题内容,实现不同学生小组根据同一话题写作任务进行多样化表达的目的。

2.解读英语语篇结构的形式图式

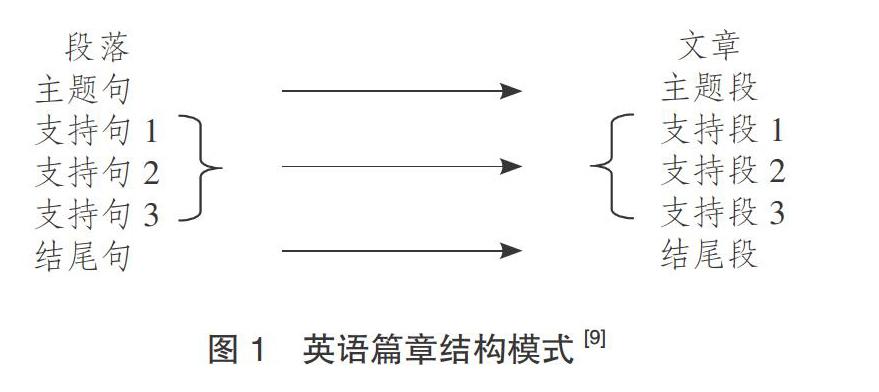

语篇的形式图式有助于解读语篇的结构知识。英语思维模式对语篇的影响直接体现在段落结构和篇章结构。段落往往先陈述中心思想,然后具体说明;篇章结构与段落一样体现线性思维。常见的语篇形式图式是:主体段/句—支持段/句—结尾段/句。

再认阅读材料的语篇结构。引导学生再读阅读材料,总结英语语篇的一般结构,获得初步体验。然后,教师呈现并解读英语段落、篇章结构的典型模式对照图,强化英语思维模式与篇章形式图式的关系(见图1)。

通过对比英语段落、篇章结构的形式图式,引导学生理解英语线性思维与篇章结构模式的相互关系,认知英语篇章结构的典型模式,强化段落结构即篇章结构的意识。

Step 3.首段明义→点题直截了当 引发下文

首段既具有段落的一般结构特点,又具有自身的独特作用。首段的结构具有段落结构的一般特征,即通常首句点题,然后围绕核心话题展开支持性的系列分论点,结尾句回应核心话题并总结上文,同时引发下文。

1.讨论首段功能。首段独特的功能体现在对整个文章的统摄作用。首段对整个文章的统摄作用体现在首段需要明示整个文章的中心话题与写作的目的,通过中心话题与分话题的线性发展关系统领整个文章。

2.辨析主题句作用。教师呈现学生既往阅读过的且符合英语线性思维的语篇,通过对比、再认的方法引导学生归纳主题句的作用,引导学生分析、理解主题句在节段内纵向线性延展过程中的重要作用:主题句一般在节段内的什么位置、主题句本身的信息构成、主题句对节段内的支持性延展信息的影响和制约。

3.讨论结尾句功能。每个节段由主题句、支持性信息、结尾句组成。结尾句应该和主题句相呼应,同时总结整个节段文意并引发下文,这样就形成了节段内纵向线性发展的语篇结构。

4.组织呈现首段语篇。语篇首段应该明示文章的主题或中心观点。在首段明示的主题制约下,其他所有节段再按照一定的逻辑顺序和语义关系展开论述,整篇文章按照线性思维延展下去。

Step 4.段际连贯→演绎横向话题 语义关联

段际之间的线性关系通过横向话题及其语义关联实现。蔡基刚总结了英语篇章段际连贯的四种思维方式:上一节段的末句与下一节段的首句的句意关联,各节段主题句思想的关联,依靠全文中心思想来串联,依靠过渡段的承接或转折。[10]任何一种段际连贯的思维方式通常也伴随着路标式的连接手段,体现出英语显性的思维方式。这些思维方式是高中英语写作的段际联系训练关注的重点。

另一方面,恰当的思维方式取决于篇章核心话题与节段分话题形成的话题链。话题链的语义关系具有篇章构建功能。话题链的发展保证了语义的延续,“篇章中话题的语义不仅可以全部延续,即横向发展,还可以部分延续,即纵向发展”。[11]话题在纵向语义关系上构成不同层次的话题链:上位/下位话题、集体/个体话题、整体/部分话题、领属/所属话题。根据话题线性发展的地位,曹逢甫把话题分为一级话题、二级话题和三级话题等,话题辖域逐次变小。通过构建话题链及相关的主题句,可以促进学生形成连贯的语篇话题线性结构。

Step 5.段内延展→体现逻辑语义 有序延展

段内延展需要遵循一定的逻辑语义关系。Hoey将一组小句与另一组小句的逻辑语义关系(即句际关系)归纳为三种:问题—解决(problem-solution)、假设—真实(hypothetical-real)和一般—个别(general-particular)。[12]其中,“问题—解决”指一组小句提出问题,后面的小句提出解决问题的方法;“假设—真实”指前一组小句是假设部分,陈述别人己经说过的观点或情况,后面的小句是真实部分,说明作者自己的观点,即支持或否定假设部分提出的观点或情况;“一般—个别”指一组小句陈述一般的或概括性的内容,后面的小句提供具体的例证或细节内容。以逻辑语义为前提的段落延展方式具体表现为:时间顺序、空间顺序、过程顺序,或例证法、定义法、分类法、因果法、演绎法、归纳法、比较与对比法等。[13]段内逻辑语义延展过程往往伴随着路标式的连接手段,体现出英语显性的思维方式。以写作任务的Body部分为例,活动设计如下:

1.选择恰当的逻辑语义关系。段内延展的逻辑语义关系要与写作任务极其可能的内容相一致。教师首先呈现并解读英语逻辑语义的各种关系,结合写作任务的特点引导学生确定相应的主题句,根据主题句对照并选择恰当的指导段内延展的逻辑语义关系,分析主题句包含的话题及控制信息,构建受制于控制信息的次级话题链,按照选定的逻辑语义关系,组织支持性的系列分论点及语言材料。设置以下问题:

What are the smaller topics youd like to mention after the topic sentence?

How would you develop the supporting materials after each smaller topic?

What is the logic-semantic relationship between the topic sentence and each smaller supporting topic: problem-solution, hypothetical-real or general-particular?

问题设置的目的在于强调写作任务要求决定着主题句的表达,而主题句的延展需要遵循一定的逻辑语义关系。在恰当的逻辑语义关系影响下,主题句的话题及其控制信息在支持性的分话题和相关语言材料中得以实现。

2.构建符合逻辑语义关系的节段语篇

讨论问题后,教师引导学生形成符合写作任务要求的节段主题句:Quite a few factors contribute to the traffic problem.这样的主题句属于一般的或概括性信息。其中,the traffic problem 是话题,quite a few factors是控制信息。这样的主题句需要支持性的具体例证或细节性信息。因此,主题句与分话题及延展性语言材料形成一般-个别型的逻辑语义关系。

Step 6.末段总结→引发认同思考 呼应主题

结尾段应该体现英语篇章客观性思维。英语语篇的结尾很少明确地给出主观的结论,而是通过语篇中的事实和数据让读者自然而然地得出结论。

1.讨论末段功能

讨论末段功能过程中的问题设置主要围绕三个方面:前文已经论述了什么,知道多少篇章话题相关的客观事实和数据,主观性表达方式还是客观性表达方式更使读者信服。

What have you talked about in the beginning and the body paragraphs?

What facts and statistics related to the topic have you learned about?

Which is the better way of persuading people: the subjective or the objective?

2.练习与呈现

结尾段练习与呈现环节主要关注以下方面:结尾段的延展是否符合节段延展的一般思维方式,是否能够呼应篇章的话题,是否体现话题相关的事实或数据,是否以客观表达方式体现作者的情感倾向。同时,关注写作任务的具体内容要求。

目的在于揭示末段既要体现语篇节段典型的线性思维模式,又要能够体现末段的特殊功能。末段的特殊功能在于概括语篇内容、呼应篇章主题,以相对客观的表达方式以及事实、数据等增强语篇的说服力。在呈现环节,整体呈现写作的首段、中间阶段以及末段,师生从整体上重点检查语篇是否遵循英语思维模式。同时关注学生习作中的语法错误、优化和多样化表达等问题。

思维模式与特定的文化密切相关。探究英语思维模式指导下的写作策略,还需要深入探究英语文化的内涵及其对语篇建构思维模式的影响,对比分析汉语思维模式与英语思维模式对语篇建构的差异,通过阅读典型英语语篇体验与归纳英语语篇结构的一般特征。

参考文献:

[1][15]连淑能.英汉对比研究[M].北京:高等教育出版社,2010:283,6.

[2]陈新夏,郑维川等.思维学引论[M].长沙:湖南人民出版社,1988:504.

[3]王扬.思维模式差异及其对语篇的影响[J].四川外语学院学报,2001(1).

[4]Kaplan, R.B. Cultural Thought Patterns in Intercultural Education[J].Language learning,1966(16).

[5]江苏省教育考试院.普通高等学校招生全国统一考试(江苏卷)说明[M].江苏教育出版社,2016:56.

[6]苗兴伟.语篇的信息连贯[J].外语教学,2003(3).

[7]中华人民共和国教育部.普通高级中学英语课程标准[M].北京师范大学出版社,2001:6.

[8]秦秀白.体裁教学法述评[J].外语教学与研究,2000(1).

[9]李松涛. 中西思维模式差异对大学生英语写作中语篇组织的影响[J].外语教学,2005(2).

[10]蔡基刚.英汉写作对比研究[M].上海:复旦大学出版社,2001:99-105.

[11]吴碧宇,王建国.英语篇章的话题系统[J].外语学刊,2012(2).

[12]Hoey, M. On the Surface of Discourse[M]. London:George Allen & Unwin,1983:178.

[13]程晓棠,郑敏.英语学习策略:从理论到实践[M].北京:外语教学与研究出版社,2002:111.

(李福庆,扬州市邗江区教育局教研室,225009)

责任编辑:赵赟