罗明坚与儒家思想早期在欧洲的传播

一、全球化初期的东方与西方

今天的世界成为一个世界,各个民族和国家真正开始作为全球的一个成员,参与世界的活动,世界在经济和文化上构成一个整体,这一切都源于16世纪的地理大发现。①马克思在《共产党宣言》中说:“美洲的发现,绕过非洲的航行,给新兴资产阶级开辟了新的活动场所。”《马克思恩格斯全集》第1卷,第252页。恩格斯在《反杜林论》中说:“伟大的地理发现以及随之而来的殖民的开拓使销售市场扩大了许多倍,并加速了手工业向工厂手工业的转化。”《马克思恩格斯全集》第3卷,第313页。当代全球化史的研究者也认为:“我们已经养成了一种习惯,即根据实际上是西方史的世界史来论述现代时期起因。我们所养成的这种习惯只不过是受到了都市商业文明—其覆盖面在蒙古人入侵前从地中海沿岸地区一直到中国海—发达的影响。西方承继了这一文明的部分遗产,在其影响下才得以成就自己的发展。这一文明的传播受惠于12、13世纪十字军的几次东征和13、14世纪蒙古帝国的扩张。……西方的这种落后状况一点也不奇怪,意大利的城市……地处亚洲大型商业之路的终端。……西方只是由于海上的扩张才得以摆脱隔离状态;它的兴起正好发生在亚洲两大文明(中国和伊斯兰世界)面临威胁之时。” 安德烈·冈德·弗兰克,巴里·K.吉尔斯主编:《世界体系:500年还是5000年?》,北京:社会科学文献出版社,2003年,第36页。地理大发现的最早推动者是地处利比里亚半岛上的葡萄牙和西班牙。葡萄牙在恩里格王子(Infante D.Henrique,1394—1460)的带领下,“使地理探险和发现成为一门艺术和科学,使远航成为全国感兴趣、与之有密切利益联系的事业”。②张箭:《地理大发现研究:15—17世纪》,北京:商务印书馆,2002年,第81页。葡萄牙人首先攻下北非的休达,然后乘着三桅帆小心地沿着西非海岸前进。1488年迪亚士(Bartholomeu Dias,约1450—1500)发现了好望角;1498年,达伽马(Vasco da Gama,约1460—1524)绕过好望角,进入印度洋,沿东非海岸,过红海口,直达印度大陆。葡萄牙开辟了从西方到达东方的新航线,1511年占领了马六甲,进而又占据了暹罗和巴达维作为商业活动的据点。1517年(正德十二年)葡萄牙人在船长费尔南·佩雷斯·安德拉德(Fena-o Peres d’Andrade)和使臣托梅·皮尔资(Tomé Pires)的率领下从马六甲来到中国。这是中国与西方人的首次见面。①“1500至1700年间,葡萄牙人试图在从好望角的开普敦到日本之间建立一个贸易和权力网络的世界并不是静止不变的。它随时都在两个层次—制度和功能上发生变化。有些变化微妙得几乎不易觉察,有些变化则清晰可见。因此,要理解葡萄牙人在亚洲的所作所为,以及他们所要适应的环境和所使用的途径,我们不仅仅需要描述他们在上面表演的‘亚洲舞台’,还需要考虑这200年中亚洲历史的活力。”参阅桑贾伊·苏布拉马尼亚姆著,何吉贤译:《葡萄牙帝国在亚洲1500—1700:政治和经济史》,伦敦:朗曼出版集团公司(Longman Group UK Limited),1993年。广东巡抚林富奏疏言:“正德十二年,有佛郎机夷人,突入东莞县界,时布政使吴廷举须其朝贡,为之奏闻。此不考成宪之过也。”②(明)顾炎武:《天下郡国利病书》卷一三,昆山市顾炎武研究会点校,上海:上海科技大学出版社,2003年。

1492年8月3日哥伦布(Cristoforo Colombo,1451—1505)带领探险船队出发,1493年返回出发的港口帕洛斯,开启了人类对北美新大陆的发现。1522年麦哲伦(Ferdinand Magellan, 1480—1521)的西班牙船队首次环球航海成功,从而开辟了从欧洲到达亚洲的另一条不同于葡萄牙人开辟的新航线。同时,西班牙人从美洲到达菲律宾,开始与居住在那里的中国人做生意,形成了“中国—阿卡普尔(墨西哥西海岸)黄金水道”,“马尼拉大帆船贸易”由此拉开序幕。

“寻找契丹是百年航海史的灵魂。”从马可波罗(Marco Polo, 1254—1324年)到柏郎嘉宾(Giovanni da Pian del Carpine,1180—1252),中世纪时这些旅游者的游记点燃着西方寻找富饶契丹的梦想。刺桐港堆积如山的香料,契丹大汗无与伦比的财富都成为枯燥无味的中世纪欧洲人的热门话题。哥伦布出发时,带着的是一份西班牙国王致大汗的国书,葡萄牙人则将寻找“秦人”作为他们来到东方的重要使命。③葡萄牙国王曾颁布寻找“秦人”的敕令“你必须探明有关秦人的情况,探明来自何方?路途有多远?探明何时到达满刺加或探明进行贸易的其他地方?探明带来什么商品?探明每年驶进多少艘船?探明船只的形式和大小如何?探明是否在来的当年就回国?探明在满刺加或其地方任何国家是否设有商栈?探明是富商吗?探明生性懦弱还是尚勇好战?探明有无武器或火炮?探明穿什么样的服装?探明身材是否高大?他们是基督徒还是异教徒?他们的国家大吗?他们是否不止一个国王?他们国中是否有与他们法律信仰不同的摩尔人(穆斯林)或其他民族?如果他们不是基督徒,那么他们信仰和崇拜什么?他们遵从什么样的社会习俗?他们的国土扩展到何处?与哪些国家为邻?”张天泽著,姚楠、钱江译:《中葡早期通商史》,香港:中华书局,1988年,第36页。奥斯曼帝国的兴起后,中国与欧洲的商路阻断,寻找香料、与东方展开贸易是其海上扩张的根本目的。而基督教的扩张则和其商业利益、文化梦想融为一体。蒙元帝国将世界连为一体,欧洲人通过蒙古时代的游记知道了东方文明与东方的富饶,整个地理大发现的动机就是寻找“契丹”,寻找东方。

地理大发现所开启的全球化并非仅仅是在地理上人类第一次较为全面地认识了自己生存的家园—地球,同时,初期的全球化开始了人口的流动、贸易的沟通、科学的发展。在西方殖民主义的血与火中,世界从孤立分散走向联合与统一。农作物的传播极大地促进了农业的发展,而疾病也在世界联系的各种通道中传播。④张箭在其地理大发现的研究中,谈到地理大发现的重大作用和影响时,主要是从地理、科学角度谈的。当然,尽管也谈到了对社会科学发展的贡献,但主要是站在西方社会的角度来讲的。其实,地理大发现在文化上的主要价值是:文化的相遇与碰撞,它所带来的文化冲突,西方殖民主义者在全球化中对待异族文化的野蛮态度的影响,至今仍未解决。经济的全球化并不意味着文化的全球化,文化的相遇和理解,求同与存异,至今仍是地理大发现以来一直未能很好解决的问题。

更为重要的是,1500年后的初期全球化的另一个最重要的收获就是多元文化的相遇与碰撞。直到今日,这种文化的接触和碰撞、理解与纷争仍未完成。在全球化初期,西方文化在全球的扩张充满了血腥,但唯一有一个例外,这就是西方文化与中国文化的接触。正是在这200年间中国文化和欧洲文化相识、交融,开出了绚烂的文明花朵,成为全球化初期人类在文化上最大的收获、最宝贵的成果、最珍贵的历史文化遗产。这一宝贵成果的获得主要原因在于:中国在经济实力与文化实力都处在与欧洲不相上下,甚至高于欧洲的水平之上。远来的葡萄牙人和西班牙人无法采取他们在非洲和南北美洲所采取的殖民政策,只能以另一种形式开始与中国接触,①西班牙传教士桑切斯在菲律宾制订了一个攻打中国的计划,葡萄牙初到中国南海与明军的交战都以失败而告终。参阅张维华:《明史弗朗机吕宋和兰意大利四国传注释》,台北:台湾学生书局,1972年;张铠:《中国和西班牙文化交流史》,郑州:大象出版社,2003年;万明:《中葡早期关系史》,北京:社会科学文献出版社,2001年;金国平:《西力东渐:中葡早期接触追昔》,澳门:澳门基金会;金国平、吴志良:《过十字门》,澳门:澳门成人教育学会,2004年。参阅罗荣渠著:《美洲史论》,北京:中国社会科学出版社,1997年;普雷斯科特著、周叶谦、刘慈忠、吴兰芳、刘方译:《秘鲁征服史》,北京:商务印书馆,1986年;郑家聲主编:《殖民主义史:非洲卷》,北京:北京大学出版社,2000年。而来自欧洲的来华耶稣会士们为了自己的宗教利益,开始探索在不同文化中的天主教传播,从而为文化之间的接触和理解做出了的不懈努力和历史性的贡献。“17世纪耶稣会在华传教的历史与欧洲对中国的早期研究,或称为早期汉学,是不可分割的。虽然传教这一首要任务将耶稣会士和早期汉学家区别开来,但耶稣会士作为有关中国地理、语言、政治、哲学、历史和社会生活情况的主要传播者和解释者,为那些后来成为早期汉学家的欧洲学者提供了学术基础。来华耶稣会传教士经常利用返回欧洲逗留的机会或通过从中国寄回欧洲的书信与这些学者保持直接的、密切的联系。”②孟德卫著,陈怡译:《奇异的国度:耶稣会适应政策及汉学的起源》,郑州:大象出版社,2010年,第2—3页。

来华耶稣会士沟通中国和欧洲的一个重要成果就是他们开始用欧洲的语言将中国的古代文化经典翻译出来。由此,传教士汉学与游记汉学的那种道听途说才有了根本性的区别。“游记汉学”的一个根本性特点就是这些作者叙述的是个人的经历,他们很少亲自研读中国的典籍文献,自然也谈不上从事中国典籍的翻译。这些来到东方的“游客们”,游走四方,浪迹天涯。尽管他们也提供了大量关于中国的文化和历史信息,也给西方讲述了不少动人心弦的故事,但总体上他们提供给西方读者的中国是一个多样的、感性的中国,是一个个性化的讲述。在这个时期由于西方人读不到中国典籍的原文,他们只能获得一个关于中国的感性印象,一个充满神奇,支离破碎,可以任意想象的中国,从而无论是西方的大众还是知识界都始终无法从精神层面上来把握和认识中国。③参阅冯承钧译:《马可波罗行纪》,上海:上海世纪出版集团,2001年;何高济译:《海屯行记·鄂多立克东游录·沙哈鲁遣使中国记》,北京:中华书局,1981年;道森编,吕浦泽、周良宵注:《出使蒙古记》,北京:中国社会科学出版社;柔克义(W.W.Rockhill)译注,耿昇、何高泽译:《柏朗嘉宾蒙古行记·鲁布鲁克东行记》,北京:中华书局,2002年;约翰·曼德维尔著,郭泽民、葛桂录译:《曼德尔游记》,上海:上海书店,2006年。自罗马帝国与汉帝国分别统治欧亚大陆的两端起,欧洲与中国就开始沿着丝绸之路来往贸易。但直到大航海时代后,以耶稣会士入华为其标志,中国和欧洲才开始了真正思想文化意义上的交流,中国古代文化典籍中所包含的人类共同的价值和意义,才第一次在欧亚大陆两端同时彰显出来。

二、高母羡:儒家思想的最早翻译者

第一个向西方介绍儒家思想并翻译儒家经典的是来自西班牙传教士高母羡(Juan Cobo,1546—1592),④“高母羡系西班牙多来都省(Toledo Spain)舒厄各拉人 ( Consuegra),死于一五九二年十一月。高母羡于一五六三年加入道明会(Order of Preachers),……并在赫纳斯的阿卡拉大学接受神哲学训练,然后从事神哲学的教学工作。高母羡于一五八六年加入由三十九位道明会士组成、志愿远赴远东的菲律宾传播基督宗教的传教团体行列,这一团体怀着打开亚洲大陆传教之门的梦想和远见来到了菲律宾,在途经墨西哥时,高母羡在该地一年以达成一项重要使命,然而他的同伴们已先赶往菲律宾,他们一行数十人在一五八七年七月抵达菲律宾。”摘自潘贝新:高母羡和玫瑰省道明会传教方法研讨》http://www.catholic.org.tw/dominicanfamily/china_cobo.htm#_ftn3,引用日期:2016年6月6日;Sententiae plures et graves philosophorum etiam gentilium ut Senecae et similium ex eorum libris excertae et Sinicae reditae.Lingua sinica ad certam revocata methodum quatuor distinctis caracterum ordinibus generalibus, specificis et individualis; seu vocabularium sinensis.“‘Juan Cobo’,是他在1590年寄给危地马拉会友信末的落款签名,也是同时代的欧洲作家对他的称呼;‘高母羡’,是1593年马尼拉出版的中文著作《辩正教真传实录》一书扉页上的作者;‘羡高茂’,是1592年他在翻译菲律宾总督致丰臣秀吉的回信中使用的署名。”摘自蒋薇硕士论文《高母羡(Fr.Juan Cobo)出使日本再议》;参阅方豪:《中国天主教史人物传》(上册),北京:中华书局,1988年,第83—89页。《明心宝鉴》是元末明初的中国文人范立本所编著的一本关于中国文化先贤的格言的蒙学教材,收入了孔子、孟子、庄子、老子、朱熹等先哲的格言,于洪武二十六年(1393年)出版。1592年高母羡翻译这本书时在菲律宾传教,为了归化当地的华人,他必须学习汉语,于是将《明心宝鉴》翻译成“Beng Sim Po Cam,Espejo clar del Recto Corazón”,也是为了让传教士们更好地学习汉语。①尽管这本手稿直到1942年才第一次公开出版,但从历史上到目前为止是第一个被翻译成欧洲语言的中国古代书籍。当然,西班牙传教士拉达从福建回到菲律宾时,也带回了很多中国书籍,据说也在当地找人翻译了一些中文的书籍,但很可惜,至今学界尚未发现这些书籍。学者们认为,这个以闽南话为基础的西班牙译本“书中的书名,人名及部分难以意译的地方,采取音译方式,其所注字音,当然也是闽南语音,因此《明心宝鉴》音译材料不但是现今通行的闽南语教会罗马字的老祖宗,在闽南语文献及记音方式上极其珍贵。”②摘自潘贝新:《高母羡和玫瑰省道明会传教方法研讨》,http://www.catholic.org.tw/dominicanfamily/china_cobo.htm#_ftn3,引用日期:2016年6月6日;参见刘莉美:《当西方遇见东方—从〈明心宝鉴〉两本西班牙黄金时期译本看宗教理解下的偏见与对话》,《中外文学》第33卷,第10期,台北,2005年,第123页。

高母羡所翻译的《明心宝鉴》“后来由米格尔·德贝纳维德斯(Miguel de Benavides)神甫带回西班牙并于1595年12月23日呈献给菲利普二世”。③参阅张铠:《中国与西班牙关系史》,郑州:大象出版社,2003年,第206页。因此,法国汉学家伯希和(Paul Pelliot,1878—1945)认为《明心宝鉴》是最早被翻译成欧洲语言的中国古代典籍。④Paul Pelliot, “Notes sur quelques lives ou documents conserves en Espagne,” T’oung Pao 26(1929), p.46;Benno Biemann, Die Anfänge der neueren Dominikanennission in China, Vechta: Albertus Verlag, 1927; Bemo Biermann, “Chinesische Sprachstudien in Manila: Das erste chinesische Buch in europäischer Überse-tzung,” NZM 7 (1951), pp.18-23.

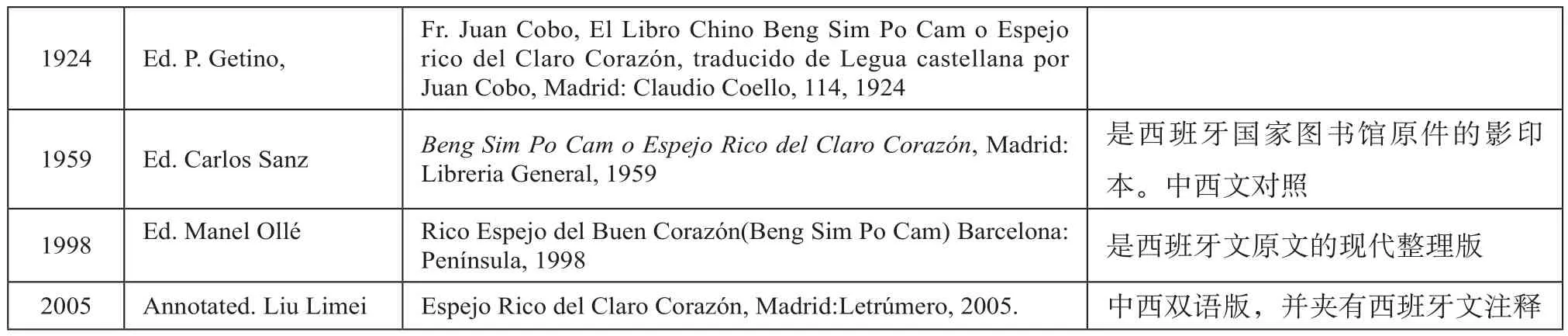

它的各种译本如下表:⑤蒋薇:《活跃于东亚各国之间的道明会传教士:高母羡》,载张西平、罗莹主编《东亚与欧洲文化的早期相遇:东西文化交流史论》,上海:华东师范大学出版社,2012年,第5—56页。

1924 Ed.P.Getino,Fr.Juan Cobo, El Libro Chino Beng Sim Po Cam o Espejo rico del Claro Corazón, traducido de Legua castellana por Juan Cobo, Madrid: Claudio Coello, 114, 1924 1959 Ed.Carlos Sanz Beng Sim Po Cam o Espejo Rico del Claro Corazón, Madrid:Libreria General, 1959是西班牙国家图书馆原件的影印本。中西文对照1998 Ed.Manel Ollé Rico Espejo del Buen Corazón(Beng Sim Po Cam) Barcelona:Península, 1998是西班牙文原文的现代整理版2005 Annotated.Liu Limei Espejo Rico del Claro Corazón, Madrid:Letrúmero, 2005. 中西双语版,并夹有西班牙文注释

留学西班牙的刘莉美博士在其论文《高母羡对〈明心宝鉴〉的翻译》中对高母羡的翻译做了深入的研究。她以西班牙中世纪文学的特点来分析高母羡用于翻译中国伦常词汇的西班牙文对应词,以此探究高母羡对于中国典籍的理解思路。“高母羡阅读《明心宝鉴》时,在初学汉文且缺乏参考工具书的条件下他使用《圣经》的思想去理解中文原文,再加上中古天主教适应希腊哲学的传统影响,高母羡先入为主地套用他预先建立的思维模式去诠释、附会眼前的新世界。这种‘适应策略’早期广泛地被耶稣会利马窦等人应用于其宣教策略上。”⑥转引自同上,第17页。参阅:《中国与西班牙关系史》,第204—205页;陈台民:《中菲关系与菲律宾华侨》,香港:香港朝阳出版社,1985年。

三、罗明坚:儒家经典西译的开创者

《明心宝鉴》只是民间通俗读物,而将中国儒家经典著作首先翻译成西方语言的是来华的耶稣会士罗明坚(Michele Ruggieri, 1543—1607)。⑦近两年来学术界开始注意到罗明坚在中西文化交流史上的贡献,参阅宋黎明:《神父的新装:利玛窦在中国(1582—1610)》,南京:南京大学出版社,2011年;夏伯嘉:《利玛窦:紫禁城里的耶稣会士》,上海:上海古籍出版社,2012年。在讲到耶稣会的汉学成就时,学术界给予利玛窦(Matteo Ricci, 1552—1610)和他的一些后来者的赞誉太多了,①De Christiana expeditione apud Sinas (see Trigault)Tetrabiblion Sinense de moribus, 1593, a Latin translation of the Four Books mentioned by other sinologists but never found or never published; Dauril Alden, The Making of an Enterprise: The Society of Jesus in Portugal, Its Empire, and Beyond 1540—1750. Stanford: Stanford Univ.Press, 1996; Johmnes Betray, Die Akkommodationsmethode des P.Matteo Ricci S.J.in China.Roma: Univ.Pont.Gregoriana, 1955; Ricci Round-table on the History of Christianity in China, several collections accessible online through the Ricci Institute for Chinese-Western Cultural History, University of San Francisco.无论是在西方还是在东方,学术界都忽视或者冷漠了来华耶稣会士传教的真正开创者,西方汉学的真正奠基人之一—罗明坚,他才是儒家经典西传的真正开创者。

当1592年高母羡在菲律宾翻译《明心宝鉴》时,从中国回到罗马的来华耶稣会士罗明坚也做着同样的工作。如果从翻译中国典籍的时间上看,高母羡先于罗明坚;但如果从在欧洲出版中国典籍的时间来看,罗明坚早于高母羡,因为高母羡的书是在菲律宾出版的。

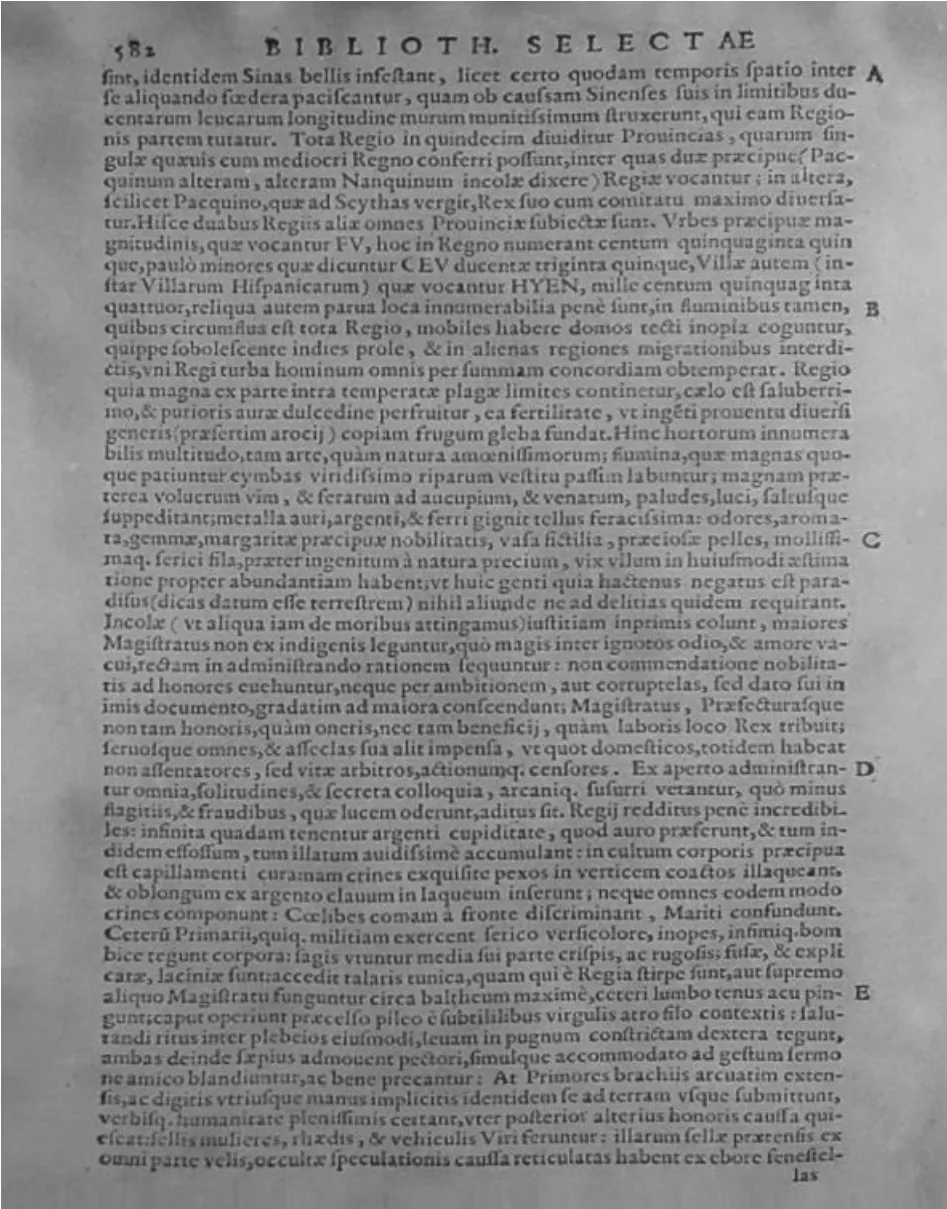

首次将罗明坚的这个《大学》的拉丁文译文在欧洲正式发表的是波赛维诺(Antonio Possevino,1533—1611)。他1533年出生,1559年加入耶稣会,以后成了耶稣会会长麦古里安(Mrecurian,1573—1581在任)的秘书,就是麦古里安把范礼安(Alessandro Valignano, 1538—1606)派到了东方传教。波赛维诺以后作为罗马教皇的外交官被派到德国、匈牙利、葡萄牙、俄国等地工作。晚年从事文学和神学研究,其中最重要的著作便是百科全书式的《历史、科学、救世研讨丛书选编》(Antonii Possevino, Bibliotheca Selecta qua agitur de ratione stucliorum in historia,in disciplinis, in Salute omniun procuranda.Roma, 1593)一书。这部书1593年在罗马出版。(书中所标明的当时耶稣会会长阿夸维瓦[Aquaviva]的出版许可日期为1592年4月16日。)

罗明坚返回罗马以后常常去波赛维诺那里,向他讲述自己在中国传教时所看到和听到的事,这样波赛维诺就在该书的第九章中介绍了罗明坚在中国的一些情况,并将罗明坚的译文一同发表。这本书以后又分别于1603年和1608年在威尼斯和科隆两次再版。②Knud Lundbaek, “The First European Translations of Chinese Historical and Philosophical Works,” in China and Europe:Images and Influences in sixteenth to eighteenth centuries, Thomas H.C.Lee, ed., Hong Kong: Chinese University Press, 1991,pp.29-43; Michele Ferrero (麦克雷), China in the Bibliotheca Selecta of Antonio Possevino (1593),抽样稿。

图1—6是罗明坚在《历史、科学、救世研讨丛书选编》一书发表的原文图片③Lazarist Mission, Pekin CATALOGUE OF THE PEI-TANG LIBRARY 1949 No.2504“Bibliotheca selecta de ratione studiorum,Ad Disciplinas, & ad Salutem omnium gentium procurandam.Reoognita novmme ab eodem, et avcta, et in duos Tomas distributa.Triplex additus index, alter librarum, alter Capitwn...tutius Verbonmz a Rerum alter Capitum...tertius Verborum & Rerum I 603.”。

图1

图2

图3

图4

图5

图6

罗明坚所翻译的《大学》内容如下:

《大学》之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。古之欲明明德于天下者,先治其国,欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知,致知在格物。

波赛维诺在《选编》里发表罗明坚拉丁文译文如下:

Humana institutionis ratio posita est in lumine natura cognoscendo et sequendo in aliorum hominum conformatione et in suscepta probitate retinenda.Quando autem compertum fuerit ubi sistendum est, tunc homo consistit,consistens quiescit, quietus securus est, securus potest ratiocinari, demum potest fieri voti compos.

Res habent ordinem, ut aliae antecedant,aliae sequantur: Qui scit hunc ordinem tenere non procul abest a ratione quam natura praescribit.

Principio, quo voluerunt naturae lumen,animis hominum ad mundi perfectionem concessum, inter mortalitatis huiusce tenebras dispicere, prius Regnum consistuerunt; qui autem Regnum optimis voluerunt institutis,et legibus temperare, domum suam recte adminictrarunt; domum suam recte administrare: qui vitam suam penitus cum ratione consentire cupiverunt, eius, quod intimum esset, cordis scilicet; et mentis statura summo studio direxerunt: qui cor quaesiverunt ab omni lahe facere alienum, eius cupidatatem, et studium aliquod, vel amplectendi, vel fugiendi ordinarunt; hoc vero ut praestarent, cuiusque rei caussas et naturas noscere studuerunt.①Knud Lundbaek, “The First Translation from a Confucian Classic in Europe,” (《儒家经典在欧洲最初的翻译》) China Mission Studies (1550-1800) Bulletin, 1, 1979.

这是在西方16世纪的文献中首次对中国古代文化经典的翻译,在学术上意义很大。

首先,我们从文献学的角度来看这篇文献。罗明坚这篇文章是发表在波赛维诺的丛书中的,②笔者《西方汉学的奠基人:罗明坚》(见《历史研究》2011年第3期)一文。这套丛书选编共有18章,或者说18部分,分为上下两卷。“在第一卷中,波塞维诺介绍了文化与研究的崇高地位和重要性;圣经,包括其历史和解读方面的东西;神学;教理问答 (传道的方法和传统);关于神职人员和教会;如何应对东正教徒(希腊人,等等);如何帮助异教徒(宗教改革);神学和异教徒的无神论;如何帮助犹太人、穆斯林和其他人;谁可以帮助日本人及其他东方民族;如何帮助日本人及其他东方民族。第二卷包括:关于哲学;关于法律;关于医学;关于数学;关于历史;关于诗歌和艺术;关于以西塞罗为典型的正统写作艺术。”③参阅麦克雷(Michele Ferrero):《波塞维诺〈丛书选编〉(1593)中的中国》(未发表),感谢麦教授提供给我这篇论文。按照麦克雷教授的研究,耶稣会士企图通过这套书为欧洲天主教知识分子从事学术研究、教育以及制度设立提供保险的教义参考。因其内容所具有的深度和广度,这套书也被称为“反宗教改革的百科全书。”①尽管这是一本在欧洲也很难找到的书,但笔者在中国国家图书馆的北堂藏书中发现了这本书,实在令人惊讶,但也说明了这本书在当时的价值和受到来华耶稣会士的重视。《北堂书目》中有1593年和1603年两个版本。这再次证明了《北堂书目》的学术价值。

波赛维诺在1593年出版的第一版的第十部分是“日本及其他东方民族”,但是这里没有提到中国人。而在1603年第二版时有了关于中国的部分:“Quibus rationibus gentes et Indi iuvari possint.Qua occasione id certioris historiae de Regno Sinarum innuitur quod hactenus [so far] ignoratum est, quodque auctor reliquis suis commentariis in lucem postea edendis copiusius adiexuit.”他也明确说这些材料是来自罗明坚的:“我们的教友罗明坚在那里编撰并宣讲这些问答多年,我们亦从他那获取这些材料。”而且说,这些材料都是“之前一直是未公开的”(hactenus ignoratum)。在拉丁文中他还提到了西班牙传教士桑切斯,他说:“这些材料大多来源于罗明坚,还有少数信息来源于另一位耶稣会士桑切斯。桑切斯在墨西哥、菲律宾工作过,后在澳门和广东做了短暂停留。……桑切斯用口头或文字的形式在罗马留下了材料,我们在此创作。但是关于中国的最丰富的材料还是由罗明坚提供的。”②Donnelly n.29, p 189, 引自 《丛书选编》,卷I,第581页。参阅麦克雷《波塞维诺〈丛书选编〉(1593)中的中国》。桑切斯主要在菲律宾活动,但他也来过中国,并与罗明坚有过交往。虽然同为耶稣会士,但由于传教的地点不同,两人对待中国的态度也完全不同。罗明坚采取的适应中国文化的政策,而桑切斯却说:“我和罗明坚的意见完全相反,我以为劝化中国,只有一个好办法,就是借重武力了。”③裴化行:《明代闭关政策与西班牙天主教传教士》,载《中外关系史译丛》第4辑,上海:上海译文出版社,1988年,第264页。应该说,这份文献主要是罗明坚所写。

其次,我们来具体研究罗明坚对《大学》的翻译。《大学》原是《礼记》中的一篇,后被宋儒重视,朱熹在《四书章句集注》中说:“子程曰:‘《大学》,孔氏之遗书,而初学入德之门也。’”所以他认为“学者必由是而学焉”。

为更好理解罗明坚的这段拉丁文翻译,我们从拉丁文译文展开研究,拉丁文中文翻译如下:

教育人的正确道路,在于认识与遵从自然之光,在塑造其他人,而且还在于能正确地行和止。当人明白在哪里要停止时,他就停止,而停止时他便平静,且平静后他就感到安全,而安全后方能推理与判断,就能实现他的愿望。事物本有秩序,有的事物是前提,有的事物是后果。能够掌握住事物秩序的人离自然所规定的原理不远了,因此,愿意探究自然的因由、先天光明,为了治理世界的人们,首先要管理好自己的国家,而要恰当地管理好自己的国家,则应先以正当的规则来建立自己的家庭。那些要以正当的规则建立自己的家庭的人,则应先建造自己的生活。要建造自己生活的人,则应先建造自己的精神。要建造自己精神的人们,则应先从众人的沉伦中拯救自己的灵魂。凡是试图从众人的沉伦之中拯救自己灵魂的,他便需要端正欲望,要先为自己准备知识。而知识的圆满在于认识事物的原因与本质。④感谢雷立柏帮助我翻译了这段拉丁文,也感谢我的拉丁文启蒙老师贾西诚神父。

我们来分析罗明坚的这段译文。

首先,如何译《大学》这个标题。罗明坚译为“Humana institutionis ratio”,即“教育人的正确道路”。罗明坚之后来华的意大利传教士殷铎泽(Prospero Intorcetta, 1625—1696) 在他1662年的《大学》译本⑤关于这个译本说法不一,费赖之认为这个《大学》译本是郭纳爵(Ignace da Costa, 1599—1666)1662年在江西建昌所译,又说索默尔沃热尔书目上讲是1662年为殷铎泽所译。见费赖之著,冯承钧译:《在华耶稣会士列传及书目》,中华书局,1995年,第226、331页。考狄的“L’IMPRIMERIE SINO-EUROP ÉENNE EN CHINE BIBLIOGRAPHIE DES OUVRAGES PUBLIES EN CHINE PAR LES EUROPEENS”一书中附了《大学》在建昌刻本的封面,上面有郭纳爵和殷铎泽共译,封面的题字为:Kién cha-n in urbe Sinaru- Proninciale Si.1662 ‖Superiorum permissu.耶稣会档案馆藏有此书,书号为:JAD SIN Ⅲ3-1。1998年夏,我在该馆访问时曾翻阅此书。中将其译为“Magnorum Virorum sciendi institutum”,即“大人的正确教育”,而1687年由著名的来华耶稣会士柏应理(Philippe Couplet, 1624—1695)等人在《中国哲学家孔子》(Confucius Sinarum Philosophus, Paris, 1687,S.I.)①关于此书,下文还将展开重点论述,这里不展开论述。中将“大学”译为“magnum adeoque virorum Principum, sciendi institutum”,即“大人,或者确切地说为君子的正确教育”。安文思(Gabriel de Magallaens, 1609—1677)在他的《中华帝国史》(Nouvelle relation de Chine, Paris, 1689)中将“大学”翻译为“La methode des grands hommes pour apprendre”,即“伟大人的学习方法”。

如果对比一下这几种译法,我们会觉得,相比之下,罗明坚的译文不如殷铎泽翻译得好,“大学”在这里不是指对一般人的教育,主要是对大人的教育,或者说是培养君子的教育,如张居正所解释的:“大学是大人治学,这本书中说的都是大人修己治人的道理。故书名为《大学》。”②参阅朱雁冰:《从西方关于儒家思想的最早传说到利玛窦的儒学评价》,载于香港道风山《神学论集》1996年号。

其次,如何译“在明明德”。罗明坚将其译为“Lumen naturae”,即“自然之光”,他用这种译法以表示区别于“超自然之光”,即“Lumen Supranaturale”,这句话的英文翻译是“遵从自然的启迪”。这是一个很重要的理解。正是从罗明坚开始,来华传教士大都采用这种观点,以“自然神学”来解释中国的思想。这里的罗明坚没有用“超自然之光”,显然是在回避启示神学。1662年殷铎泽的译本中则回到了“启示神学”,而改为“Spiritualis potentia a caelo indita”,即“由天所赋予的精神力量”。到柏应理时,则把这个概念引入了基督教的含义,译为“rationalis natura a coelo indita”,即“天赋的理性本质”。这显然是面对欧洲的礼仪之争,柏应理在翻译策略上的转变。在当时的欧洲,以斯宾诺莎(Benedictde Spinoza,1632—1677)所代表的“自然神学”思想是受到主流神学思想的批判的。③参阅洪汉鼎:《斯宾诺莎评传》,济南:山东人民出版社,1984年。

“明明德”,这里的第一个“明”字是动词,是“彰明”的意思,而“明德”意思是人原本具有的善良德性,因后来受物质利益的遮蒙,个人褊狭气质的拘束,这种善性受到压制。教育的目的在于使人的这种“明德”得以恢复。朱子说:“明,明之也。明德者,人之所得乎天,而虚灵不昧,以其众理而应万事者也。但为气禀所拘,人欲所蔽,则有时而昏。然其本体之明,则有未尝息者。故学者当因其所发而遂明之,以复其初也。”(朱熹《四书章句集注》)朱熹对“明德”之源做了提升,人这种原初的善“得乎于天”。这个天既不是物质的天,也不是神的天,而是理之天,“合天地万物而言,只是一个理”,“未有天地之先,毕竟也只是理。有此理,便有此天地。若无此理,便亦无天地”。(《语类》卷一)

罗明坚从自然神学加以解释,殷铎泽和柏应理表面上是套用朱熹的思想,实际上是向“启示神学”倾斜,他所讲的“天”显然是人格神的天,而柏应理的解释则已完全是从基督教来理解的。相比较而言,罗明坚的解释相对接近“明明德”的本意。从罗明坚到柏应理,在翻译上的变化则反映了当时欧洲对中国思想认识的起伏。

罗明坚把“亲民”与“明明德”合在一起译为“in lumine naturae cognoscendo et sequendo, in aliorum hominum confirmatione”,即“在于认识和遵循自然之光,在于成全他人”。这里他实际上翻译了朱熹注的后半句,朱熹注:“新者,革其旧之谓也。言既自明其明德,又当推以及人,使之亦有以去其旧染之污也。”(朱熹《四书章句集注》),殷铎泽在1662年译文中的“新民”译为“renovare sea reparare populum”(祈祷或更新人民),但他在括号中加上了“in amore erga alios”,即“向他人的爱”的解释。柏应理则是用“in renovando seu reparando” (即“在于恢复或修整”)。从这个比较中可以看出,罗明坚的译文不如殷铎泽的译文,主要是没有把“新民”译好。这点丹麦汉学家龙伯格对罗明坚和殷铎泽两人的翻译评价比较合理,他说:“在1662年殷铎泽的译文中我们看到汉字‘亲民’(爱人民),但是翻译为‘使人民焕新’。在这个问题上,它后面加了一句插入语:‘在对他人的爱’(in amore erga alios)。《中国哲学家孔子》里则是‘重新塑造人’(in renovando seu reparando populum)。有个脚注指出第十个字不发‘新’的音,意思也不是‘新’或‘革新’。这个字发音为‘亲’(cin),意思是‘如同父母或亲戚’(amare parentes propinquos)。如果把中文文章也放在一起,这个难以理解的阐述可能还能至少部分地获得理解。译者并没有说明他们面对的是朱熹的校正。事实上,亲/新的问题几个世纪以来都是中国政治伦理界的一个颇有争议的议题。朱熹学派的反对者王阳明就一直坚持那个字应该是‘亲’。①Fung Yu-lan, A History of Chinese Philosophy.New Jersey: Princeton University Press, 1952, p.600.罗明坚似乎没怎么意识到这个问题,看起来他试图用‘在于认识和遵循自然之光,在于成全他人’‘…in lumine naturae cognoscendo et sequendo, in aliorum hominum conformatione’来处理回避了这个问题,这个表达就包括了两个意思:‘在于认识和遵循自然之光,在于成全他人’。”②Lundbaek, op.cit., 1979, p.2.罗明坚没有很透彻理解“新民”的含义,没有明确翻译出“新”字所包含的“自明其明德。又当推以,鼓舞作兴,使之革去旧染之污,亦有其明德”的含义。③张居正:《大学·中庸》评讲。

“格物致知”是朱熹注《大学》时的另一个重要思想,罗明坚原译文为“Absolutio scientiae posita est in causis et rationibus rerum cognoscendis”,即“知识的圆满在于认识事物的根源和本质”,后在波塞维诺的《历史、科学、救世研讨丛书选编》上罗明坚将其译文做了修改,将“欲诚其意,先致其知”连在一起翻译为“Qui cor quaesiverunt ab omni labe facere alienum eius cupidatatum,& studium aliquod vel amplactendi,vel fugiendi ordinarunt; hoc vero ut praestarent,cuiusque rei causas, et naturas noscere studerunt”,即“凡是试图从众人的沉伦之中救出心灵者,他便需端正欲望,要先为自己准备知识,而知识的圆满在于学会认识事物的原因和本质”。英文译文翻译成:“为此他们努力学习万物的缘由和本质。”这两个译法都反映了罗明坚对“格物致知”的理解与原意相差甚远。他基本上是从西方知识论和认识论来理解“格物致知”的,而实际上朱熹的“格物致知”是置于伦理学的框架之中的,因为宋儒中的“格物致知”“不在乎科学之真,而在乎明道之善,这才是朱熹格物致知论的本质”。④侯外庐、邱汉生、张岂之主编:《宋明理学史》,北京:人民出版社,1984年,第399页。由此看出,罗明坚对中国文化的本质特征的理解与实际还有距离,这反映了中西思想初次交流所遇到的困难。

已故的丹麦汉学家龙伯格认为罗明坚的这段译文有三个特点:1.它说明在中国的教育内容中包含着政治—伦理的内容,或者说这二者是不能分开的;2.“这个劝诫人们追求事物的本性和缘由的讲道词所具备的伦理政治性已达到很高的水准,使读者震惊”;3.这段译文给人印象最深的在于这样一种政治—伦理的思想劝告人们要研究“事物的性质和原因”。“一个人如何能实现这样一个过程?只有通过分析事物的性质和原因。”⑤Lundbaek, op.cit., 1979.

应该说龙伯格评价的前两条是对的。第一条说明了罗明坚的译文还是抓住了《大学》的思想本质,即教育的政治化与伦理化。第二条评价也是客观的,因为罗明坚第一次将东方伦理思想介绍到了西方,应该说,这种伦理与政治治理的结合特点与西方是有重大区别的。龙伯格的第三条揭示了罗明坚译文的一个重要特征,但正像我们上面已指出的,这正是罗明坚译文的一个重要误解,而不是应加以肯定的地方。龙伯格的这个评价也反映了他对宋明理学的认识论的伦理特征理解不够。按照他的思路,中国哲学思想在修身、齐家、治国、平天下这个思想中,最终要落实到“修身”,而修身在于“格物致知”,最终落到了认识自然,探求事物的原因和本质上。显然,这是从西方认识论的角度来理解的。在理学中“格物致知”是在伦理和道德的框架中发生的,朱熹的“格物致知”主要在“穷天理,明人伦,讲圣言,求世故”,而不是求自然之因,科学之真。

罗明坚的译文发表后,当时并未引起多少人注意,龙伯格说17世纪西方最著名的伦理学和政治学著作都未提到他的这个译文。直到1615年随着利玛窦等人的著作出版,中国逐步被欧洲人重视时,以往关于中国的报道才重新引起人们的注意。无论如何,罗明坚首次将中国儒家经典传向西方,开启了欧洲人翻译中国经典之先河,功不可没。

《汉学研究》2016年秋冬卷(总第21集)简目

北京语言大学主办 学苑出版社出版

特稿

新时期国际汉学(中国学)研究的开拓者们 ···············································王广生

严绍璗先生的“变异体”概念之发生浅议 ·················································赵 茜

耿昇专栏

香格里拉访书记 ·······································································耿 昇

张西平专栏

欧美汉学研究的重镇《华裔学志》研究 ···················································张西平

春秋论坛

近一百五十年中西美术的交流 ···························································张延风

奇书万卷皆搜取 独存郑君之鲁论 ·························································刘 萍

中外医药交流与中医传播研究

汉代域外和边疆医药与医术的传入 ·······················································石云涛

法国汉学研究

星期二之约—汉学家安德烈·铎尔孟 ···················································祝 勇

儒莲译《灰阑记》研究 ·································································张明明

李贺李商隐在法国—二李诗与法国早期现代派诗跨域时空对话 ·····························蒋向艳

美国汉学研究

哲学转向与古义新诠—以安乐哲“孟子人性观念”研究为个案 ·····················杨 柳 宋 健

中国文明研究中的“是什么”与“为什么” ························[美 ]德克·卜德 著 魏 刚 译

俄罗斯汉学研究

论毛泽东的诗词创作 ···········································[ 俄 ]Л.艾德林 著 宋绍香 译

俄罗斯的中国哲学研究 ································[ 俄 ] 季塔连科、罗曼诺夫 著 张 冰 译

中国当代文学俄罗斯传播之困境及原因之解析 ············································郭景红

瑞典汉学研究

作为中国通的瑞典考古学家:安特生与《龙与洋鬼子》 ·····································李雪涛

消失的中文藏书目录之谜—斯特林堡曾经的汉学研究········································[瑞 ]约翰 ·罗恩斯特罗姆 著 阿日娜 杨慧玲 译

日本汉学(中国学)研究

白川静诗经研究述要 ··································································王晓平

内藤湖南汉诗墨迹及全集未收诗考略 ····················································钱婉约

狩野直喜:京都学派中国俗文学研究之祖 ················································张 真

小川琢治的《山海经》研究 ····························································张西艳

朝鲜半岛汉学研究

鲁迅与韩国 ······································································[ 韩 ] 李充阳

韩国的汉字研究:探索汉字的文化性—韩国庆星大学河永三教授访谈录 ····················于 浩

中国典籍传播研究

中国古典小说的西语输出及核心议题 ····················································古孟玄

托马斯·克利里英译本对《孙子兵法》与道家思想之解读 ··························杨玉英 廖芷蘅

(编辑部:北京语言大学79信箱;投稿:hxyj1995@blcu.edu.cn;邮购:010-67601101)

——评斯莫尔哲夫斯基《在华耶稣会士记述》