卫礼贤德译本《易经》序言和引言

孙立新 校

序言

《易经》的翻译工作开始于十年之前。在1911年的中国革命之后,青岛成了众多最重要的中国旧式学者的居住地,我有幸在他们当中遇到了我十分敬仰的导师劳乃宣。我很感激他让我对《孟子》《大学》和《中庸》等著作有了更深的理解,还使我首次对《易经》这部著作产生了好奇。在他的十分内行的引导下,我像着了迷一样走进了这个陌生又熟悉的世界。文本翻译是经过详细讨论的。德文译文又被回译成中文,直到德文译本已能完全表达中文原著的原意,翻译才算定型。然而,就在翻译工作正在进行的当头,可怕的世界大战爆发了。中国学者四散如风,劳先生去了孔子的故乡曲阜,他与孔家有亲戚关系。翻译《易经》一事被搁置在一边,尽管中国红十字会的工作—这是我在青岛被围期间承担的一项任务—之余,我从未停止过对古代中国智慧的探讨。下列情况可算是一个十分奇特的巧合:在城外的军营里,日本神尾光臣(Kamio)将军休息之时在读《孟子》,而我,一个德国人,也把空闲时间用于研究中国智慧。但是最幸运的要数一位中国老人,他如此沉湎于他的经籍,以至于一

颗手榴弹落在他的身边也没有惊扰他的平静阅读。他伸手摸了一下手榴弹—这是枚臭弹,但又缩回手来,说它太烫了,然后他又读起他的书来。

青岛被征服了。尽管有一些其他工作要做,我还是能找到一点时间继续进行翻译工作。但是导师—我是与他一起开始这项翻译工作的—却远在外地,而我又不可能离开青岛。正当我一筹莫展的时候,劳先生寄来的一封信令我喜出望外。劳先生说他准备同我一起继续进行暂时中断的翻译工作。后来他真的来了,剩余的翻译工作也就完成了。那是我与年迈的大师一起度过的鼓舞人心的美好时光。在译作的主要部分都完成的时候,命运又把我召回了德国。令人尊敬的大师也随后与世长辞了。

“书各有命”(Habent sua fata libelli)。虽然也有很多《易经》中的哲言散落在欧洲这块肥沃的土地上,但我在德国似乎离古代中国智慧很遥远。所以当我在弗里德瑙(Friedenau)的一位朋友家中看到一本《易经》时,我惊喜万分。这是一个非常精美的版本,我曾在北京跑遍了所有书店都没能找到。这个朋友确实是够朋友,他把这本书送给了我。从此之后,这本书就伴随我旅行了半个世界。

后来我又带着新的任务回到了中国。这时的北京已经出现了一个全新的世界,人和志趣都不同于以往。但我很快就在这里得到了一些帮助,并在北京一个夏天的酷热日子里,最终完成了翻译工作。后来,又经过一遍遍地修改校正,正式的文本终于成形,尽管还与我的预期有不小的差距,但我感觉到可以让它面世了。希望这部译作的读者们都能分享我在从事翻译工作时所享受到的对于真正智慧的喜爱。

卫礼贤

1923年夏,北京

引言

《关于变化的书》,中文称《易经》,无疑是世界文化宝库中最重要的著作之一,它的起源可追溯到远古神话时期,直到今天,仍有众多最杰出的中国学者在研究它。在三千多年的中国文化历史中出现的所有伟大而重要的思想,几乎都与这本书有密切联系,要么是直接受到它的启发,要么是对其文本解释产生了影响。所以,可以这么说,《易经》包含了数千年成熟的智慧。因此,毫不奇怪,中国哲学的两个分支—儒家哲学和道家哲学也都在这本书中有其共同的根基。这本书既为那位神奇的先哲老子和他的学生们创造出来的充满神秘而常常让人迷惑不解的道家思想提供新的解释,也为许多在儒家思想传统中经常被当成公理而无须进一步检验的格言提供新的视角。

事实上,不仅仅是中国哲学,中国的自然科学和治国理政之术也从未停止从这个智慧源泉中汲取营养。所以,毫不奇怪,在汗牛充栋的儒家典籍中,唯有这本书逃过了秦始皇焚书坑儒的劫难。即使是中国人的日常生活也都浸透着这本书的影响。行走在中国城市的大街小巷上,你不仅可以在这里或那里的某个角落,看见一位算命先生端坐在用干净白布覆盖着的桌子旁边,笔砚在手,随时利用这本古老的智慧之书为问卦者应对生活中各种繁琐困扰提供相应的劝告和建议,而且还可以看到,许多公司的金字标牌—它们大都是装饰门面的长方形黑漆木板—也刻有一些符号,其华丽的辞藻一再令人回想起那些来自《易经》的思想和经文。即使在诸如日本这样已经非常现代的国家,一向以机敏著称的政策制定者们,在遇到困境时,也不拒绝从这部古老的智慧书中寻求忠告。

不过,随着时间的推移,《易经》智慧所享有的巨大声望也使得大量外来的—其中一些可能并非起源于中国—神秘学说与它的学说联系在了一起。自秦汉以来,某种形式主义的自然哲学越来越流行,它用一系列数字符号来涵括所有可想象的事物,并且通过具有二元论特征的、被加以严格推行的阴阳学说与取自《书经》的“五行生克”理论的结合,使中国的整个世界观越来越僵化和定形。于是,后来越来越多的吹毛求疵的玄妙臆测,像一团云雾似的把《易经》包围了起来,使它显得神秘莫测,把过去和未来的一切强行纳入这套数字体系,从而让《易经》获得了高深莫测、无法理解的名声。这些玄学家干的另一件应当受到唾弃的坏事,就是在墨子及其学生时代无可争议地存在着的自由的中国自然科学的萌芽被扼杀了,取而代之的是一种单调乏味且不受任何实际生活影响的写书人和读书人的传统。这就是为什么在相当长时期内,中国在西方人的眼中都是一种无望停滞的景象的原因。不过,我们一定不能忽略下列事实,即除了这种机械的数字神秘主义之外,还有一股生生不息的、深厚的人类智慧活水,通过这本书一直在浇灌着人们的日常生活,赋予伟大的中国文化如此成熟的智慧。今天,在这一真正扎根于大地的最后文化的尚存残余旁边,我们几乎是满怀渴望地钦佩它的智慧。

那么,这本《易经》到底是一部什么书?为了让大家对这本书及其学说有一个较好的理解,我们首先必须全力去掉那些像藤蔓一样利用各种可能性从外部渗透于书中的解说,不管这些解说所涉及的是古代中国术士迷信的神秘主义,还是同样属于迷信范畴的现代欧洲学者的理论,这些学者总是倾向于把他们在原始野人那里获得的经验运用于对所有历史性文化的研究之中。①由于其怪异,我在这里提一下Rev.Canon Mc Clatchie M.A.在其1876年出版的著作《儒家易经或“变化的经典作品”翻译—附注释及附录》所做的荒诞不经且完全外行的尝试,即把“比较神话学”的主要理论运用于对《易经》的解说。我们必须紧紧把握住这样一个基本原则,即对《易经》的解释必须从其自身和它所属的时代出发。秉持这一原则,再晦暗的东西也能显露出它的光辉,我们也就能认识到,《易经》这本书尽管非常深奥,但并不比其他经历了漫长历史从古代一直流传到我们现今时代的作品更难懂多少。

一、《易经》的运用

(一)占卜之书

起初《易经》是从一些代表占卜结果的线条图像组合开始的。①从这里讨论的情况来看,《易经》并非像一些人认为的那样是一部词典,这一点已无需进一步说明了。在古代,占卜到处都被加以利用,而最早的占卜结果仅限于回答是与不是。这种占卜解答方式也是《易经》赖以形成的基础。“是”就用一条简单的完整直线“—”来表示,而“否”则用中间断开的短线“——”来表示。然而,大概很早就有了对占卜结果加以进一步区分的需求,因此单个线条便被两两组合起来,从而出现了以下四种组合形式:

在上面这四种线条组合上,再各加一条线,就形成了八个三画卦。这八个三画卦被看作是天地间运行的一切事物的图像。与此同时,它们还被认为是处于不断变化、从一种状态转变为另一种状态的过渡之中的,就像世界上各种现象都处在不断相互转化的过渡状态一样。这样,我们就对《易经》有了一个基本概念。这八个三画卦是持续变化的过渡状态的象征,也是这样一些图像,它们自身也在不断地发生变化。其所关注的并不是处于静止状态的事物,不是现存事物本身,而是处于变化之中的事物的运动,这一点与西方人的习惯迥然不同。在西方,人们所关注的主要是事物本身。所以,这八个三画卦并非对事物本身的描摹,而是对它们的运动变化趋势的描摹。这八个图像所表达的意思越往后越丰富。它们代表了自然界中某些与它们的本质相符合的运动过程。它们也代表了一个由父亲、母亲、三个儿子、三个女儿组成的家庭,但不同于神话意义上的由众神居住的古希腊奥林匹斯,而是一种抽象的意义上家庭。也就是说,它们所展示的不是事物本身,而是它们的功能。

一旦我们对这八个作为《易经》基础的象征符号加以通盘审视,我们便会获得下列图表:

图像 卦名 特点 象征 家庭关系乾创造者 强大 天 父亲坤接受者 奉献、服从 地 母亲震激昂 刺激的运动 雷 长男坎深渊 危险 水 中男艮静止 不动 山 少男巽温柔 渗透 风,木 长女离依附 发光 火 中女兑愉悦 高兴 泽 少女

三个儿子代表着处于不同阶段的运动的原理:运动的开始、运动中的危险、运动的停止和完成;三个女儿代表着不同阶段的奉献的元素:温柔的渗透、清醒和适应、愉快的安宁。

为了使占卜结果更具多样性,很早时期人们就把这八个图像再加以连接,这样就得到了64个卦符,其中每个卦符都包含六条爻线,爻线要么为阴,要么为阳。所有爻线又都可以相互转化,而一旦某一爻线发生了变化,则整个卦符所代表的状态也就过渡到另一种状态了。下面以坤卦,接受者,地—为例,加以说明。它代表的是大地的特性,以奉献精神著称,在一年四季中指代晚秋,此时所有的生命力量都进入了休眠期。如果其最下的一条爻线变成了阳爻,则整个卦就变成了复卦回归。这个图像代表的是雷,在冬至日这一天在大地中搅醒所有的生命力,象征着重归于光明。

这个例子说明,要改变一个卦的性质,并不需要该卦中的所有的爻都发生变化,它只取决于某一特定的爻的性质。一支包含有不断增强的能动性的阳爻的改变可以转变成它的反面,成为阴爻;相反,一支不太强健的阳爻不会发生变化。这一原则也适用于阴爻。

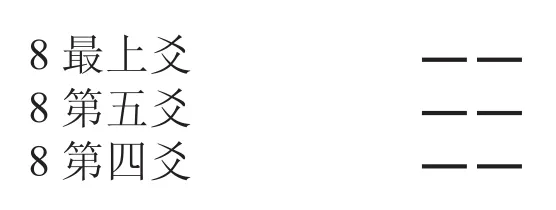

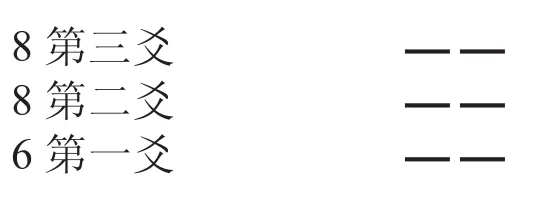

更多关于将被看作动爻的那些阴爻和阳爻的信息,在第二编《系辞》(第一部分第九章)和第三编最后部分论述占卜的运用的专章中有更为详细的介绍。这里仅作如下提示,作为动爻的阳爻以数字9为标志,作为动爻的阴爻以数字6为标志,而那些不运动的静爻在卦中只充当建筑材料而无特别意义,则用数字7(阳爻)或8(阴爻)来表示。因此,当人们在文本中读到“初九意思是……”时,就要明白此语是说,当位于第一位的阳爻以数字9来表示时,它具有下列含义……;相反,如果一支爻被冠以数字7,则在解释占卜内容时,可完全忽略该爻。同样的原则也适用于分别以数字6和数字8来代表的爻。在前面列举的例子中,我们提到了坤,接受者,该卦的构造如下:

从上列数字中可以看出,在解释本卦时,第一爻之上的五个爻都可以忽略不计,只有以数字6为代表的处于初爻位的爻才有独立的意义。通过它的改变,状态坤—接受者,就过渡到了状态复—回归。

利用这种方法,我们就可以得到一系列以六爻表达的象征性的情境,它们可以通过它们的线条的运动相互过渡(但并非必须过渡,因为,如果一个卦里的各爻都以数字7和8来表示,那么这个卦自身就没有发生变动,只是将其作为一个整体的状态加以考虑)。

除了通过64卦所展现出来的变化规律和变化状态的图像外,还有一点值得注意,这就是各种形势都要求一种特别的行为方式,以便使自己可以适应于这种行为方式。在各种形势中都有一种行为方式是正确的,另一种行为方式则是错误的。显然,正确的行为方式会带来好运,而错误的行为方式则会带来厄运。那么在任一种指定形势中,哪种行为方式是正确的呢?这个问题是至关紧要的。正因如此,《易经》从寻常算命书籍中脱颖而出。如果一个用纸牌占卜的女人告诉她的女顾客说,她会在一周内收到一张来自美国的汇款单,那么对于该女顾客来说,除了等待该汇款单的到来—或者不到来之外,她什么也做不了。这是一种已经被预先宣告的命运,它完全独立于人的作为和不作为。因此,算命也就缺少了道德上的含义。而在中国,首次出现了这样的人,他对于已经宣告了未来情形的卦辞并不感到满意,而是提问:那我该做什么呢?这种情形一旦发生,就必然会有一本书从算命书转变为智慧书。为《易经》带来这种变化的,是生活在公元前1050年前后的周文王和他的儿子周公旦。他们把有关正确行为的明确建议附加在先前只能默默无语地分别对一个接一个的具体情况的未来作出预测的卦和爻上。这样一来,人就成为了命运的共同塑造者,因为他的行为可以作为决定性因素介入世界大事,并且人们越是能够早早地通过《易经》认识到事态的萌芽,他的行为的决定性作用就越大,因为事态的萌芽是关键所在。只要事物尚处于形成阶段,它们就是可以被加以引导的。一旦事物发展成熟,它们就会成为强大无比的势力,以至于人们对其无能为力。这样一来,《易经》就变成了一种纯属特殊类型的算命书,而卦和爻则以其运动和变化神秘地再现大宇宙的运动和变化。利用蓍草杆儿,人们就能获取某个点,从这个点出发,人们就可以了解事情的概况。有了这种认识,占卜所得的卦爻辞就能指示,要采取怎样的行动才能适合当时的需要。

所有这一切中唯一让我们的现代意识感到陌生的,是通过操作蓍草杆儿来获悉形势的这个方法。其操作程序看起来充满神秘,因为仅仅通过操作蓍草杆儿,人的潜意识就可以变得活跃起来。并不是所有的人都具备同样的占卜能力,必须是头脑清醒、情绪沉稳的人才会对隐藏于不起眼的蓍草杆儿中的宇宙作用有所感知。作为植物界的产物,这些蓍草杆儿与生命的起源有着特殊的关系。它们来源于神圣的植物。

(二)智慧之书

然而,除了把《易经》作为占卜之用外,另外一个更为重要的用途是作为智慧之书来用。老子见过这本书,他的一些深奥难懂的名言警句都来源于这本书的启发。事实上,他的整个思想世界也都贯穿着这本书的学说。孔子也见过这本书,并为之做出了大量的思想贡献。他还可能写下了一些解释性评述,并以讲课的形式把其他一些评述传授给他的学生。流传到我们所处时代的这本《易经》就是经过孔子编辑整理和加以注释的。

如果我们查询渗透在这本书中的哲学思想,我们可以限制在一些重要的基本概念上。整本书的基本思想就是变化的思想。《论语》①《论语》,IX,16。讲道,孔夫子曾经站在一条河边发出下列感慨:“万事万物都像这条河一样川流不息,日以继夜。”(逝者如斯夫,不舍昼夜)这句话同样表达了变化的思想。已经认识到了变化的人,就不会再把他的注意力放在瞬息万变的单个事物上了,而是会把注意力集中在所有变化中都发挥作用的永恒不变的规律上。这个规律就是老子所说的道(SINN)②这里卫礼贤使用了大写德语“SINN”(Meaning)来表示汉语“道”(见原书第297页和注释1)。卫礼贤使用“SINN”表示“道”的原因与英语“meaning”无关。所以,在英文译文中,“SINN”所在之处均使用“tao”。,就是万事万物运行的过程,就是众多事物唯一不变的原则。它有可能会展现出来,这就需要做出一个决定,一个规定。这个基本规定就是所有事物伟大的原始开端,就是所谓的“太极”,其最初的含义是房屋的大梁。后来的中国哲学家对这个原始开端进行了许多研讨。有的人把“无极”,比“太极”更早的最原始开端,画成一个圆圈,“太极”则成了一个被分成明和暗、阴和阳两部分的圆圈,而这个符号在印度和欧洲也发挥着重要作用。但是对于《易经》的原始思想来说,所有认识的二元论(gnoshc-dualistic)性质的玄思完全是陌生的。对于它来说,这个规定仅仅是房屋的大梁,也就是说线条。但既然有了这个代表“一”的线条,“二”也就出世了。因为有了这个线条,同时也就有了上和下、左和右、前和后—简言之,对立的世界诞生了。

这种对立观念通过阴阳这一对概念而闻名于世,并且产生了巨大影响,尤其是在秦汉两朝相互交替的转变时期,也就是在我们西方纪元开始之前,甚至还出现了一个专门讲授阴阳之术的学派。那时,《易经》多被用作巫术之书,书中也添加了许多它原本没有的意思。以阴阳、男女为原始原则的学说自然也在外国研究中国的学者当中引起了广泛关注。根据既往的解释旨趣,有些人根据所有的相关联想,断定《易经》中含有原始生殖器崇拜的象征元素。必须指出的是,阴阳两词的原始含义并不包括上述内容,这一点可能会令那些发现者们很感失望。阴的原始意义是“阴天”“阴云笼罩”,而阳的原始意义实际上是指“在阳光下飘动的旗帜”③参阅梁启超1923年7月15日和22日在中国杂志《努力周报》发表的值得注意的详细论述,还可参阅辛德勒(B.Schindler)在《泰东夏德纪念专号》(Hirth Anniversary Volume von Asia Major)上发表的《中国终极存在概念的发展》(“The Development of the Chinese Conceptions of Supreme Beings”)。,即“被光线照射到的”或者“明亮的”东西。后来这两个概念也被转用于某一座山或某一条河的明暗两面。就山而言,南面属阳,北面属阴;就河而言,南面属阴,北面属阳(因为在观看一条河时,河的南面呈现暗色,也就是说属阴,反射着阳光的河的北面则呈现亮色,也就是说属阳)。由此出发,这两个表达也被转用于《易经》,用来指代万事万物两种不断转换交替的基本状态。此外,必须注意的是,在《易经》原初的文本中,此种意义上的阴阳概念根本没有出现,就是在最古老的注疏中,也很少见,直到《系辞》—该文的某些部分已经明显地受到道家思想的影响了,阴阳概念才具有了上述意义。在《对卦辞的评述》①即《彖传》。—中译者注中,人们不是讲阴阳,而是讲“柔”和“刚”。

不过,不管人们给这些力量冠以什么名称,可以肯定的是,出于这两种力量的变化和相互作用,现存事物便开始自行构建了。因此,变化一部分是从一种状态到另一种状态连续转换,一部分是像白天和黑夜、夏天和冬天那样,是自身相互关联的各种现象进行封闭的圆圈形循环运动。这种变化不是毫无意义的—否则就不会有关于它的学说了,而是受普遍规律,即“道”的支配。

《易经》的第二个基本思想是它的理念学说(Ideelehre)。八个画卦显示的图像主要不是指某个具体事物,而是指事物的变化状态。与之相连的则是一种观点,这种观点在老子和孔子的学说中均有明确表达,这就是:可见世界中的每个事物,都不过是不可见世界中的某一“图像”,也就是说观念(Idee)的作用。相应地,现实世界中发生的每一件事都只是对于某个超越我们的意识的事件的再现,从发生的时间来看,它要晚于意识之外的事件。只有圣人和智者能通过他们的直觉感知到这些观念,因为他们与较高层次的世界有联系。这样一来,这些圣人便能够对在现实世界中发生的事件进行决定性的干预。于是,人与天(也就是说超越我们的意识的观念世界)和地(也就是说可见的物质世界)联合起来,共同组成一种原始力量的三重性(Dreiheit)。现在,这种理念学说在两个意义上得到了运用。《易经》所指出既是事件的图像,也是以这些图像来表达的尚处于初级阶段、未完全展示开来的(in statu nascendi)状态的形成过程。正如人们可以学会理解过去一样,通过《易经》的帮助,人们也认识了事物的萌芽,学会了预见未来。于是,这些以由线条组成的卦为基础的图像也就成为了在通过它们所预示的形势下采取合乎时宜的行动的样板。利用这个方法,人们不仅可以适应自然的发展变化进程,而且正如人们在《系辞》(第二部分第二章)中也做过此类非常有趣的尝试那样,所有人造的文化设施都可以追溯到这些理念和图像上。不管这种假说是否能运用到所有的具体事例当中,它的基本理念里却包含着客观真理。②参阅胡适在他的《先秦名学史》(上海,1922年)一书中所作的极其重要的论述,也参阅他在他的《中国哲学史大纲》(上卷)中所作的更为详细的阐释。

《易经》的第三个基本元素是卦辞。卦辞是对图像的文字描述。它们会告诉占卜的人,某个特定的行为带来的是吉、凶或是悔、吝。卦辞能够让人做出决定,不采取当时情况下应这样而长远看来则是有害的行动。这样人们就可以不受事件的牵制。通过这些卦辞,也通过自孔子以来不断添加进来的注疏,《易经》就为它的读者打开了中国人生活智慧的丰富宝藏,同时也为它的读者提供了一种多样化的人类经验的全面图景,使他们能够借助于这种图景,自主地将自己的生活塑造成一个有机的整体,使之与作为万事万物的基础的最终的“道”保持一致。

二、《易经》的历史

在中文文献中,有四位圣人被指为《易经》的作者,这就是伏羲、周文王、周公旦和孔子。伏羲是一位神话传说中的人物,渔猎时代的代表,烹饪的发明者。如果把他说成是《易经》中的卦象的发明者,这就意味着人们把这些卦象置于一个如此久远的时代,大大超出了历史记忆的范围。八个原始三画卦也都有其名称,但在中国语言(汉语言)中,这些名称并不曾出现。因此,也有人认为这些卦象的起源不在中国。无论如何,这些卦象绝不是古代文字符号,即使有人想要有意或无意地把这个或那个古代文字符号与它们联系起来。①这一点特别涉及坎卦

很早以前,这八个三画卦就相互组合了起来。在古代,曾有两部汇编作品被人提及:一部是夏朝的《易经》,叫做《连山》,据说其第一卦是艮,静止,山;第二部是商朝的《易经》,叫做《归藏》,其第一卦是坤,接受者。后者偶尔也被孔子提及,并被当作历史来看待。至于当时是否已经出现64卦的卦名,如果已经出现,它们是否同现今的《易经》中的名称相同,这是很难说的。

根据毋庸置疑的一般传统,现有的64卦汇编出自周王朝的祖先周文王之手。他在被商纣辛囚禁期间,为每个卦添加了简短的判辞。属于各爻的文字解说,即爻辞,则出自他的儿子周公旦之手。在周王朝的所有时间里,这部号称《周易》的书主要被当作占卜之书来使用,这一点可由古代的一系列历史记录加以证实。

这就是这本书在孔子发现它的时候所处的状态。孔子在其年事已高的时候花费了大量精力来研究它,很有可能《对卦辞的评述》,即《彖传》,就出自他手。《对于卦象的评述》,即《象传》,也可追溯到他那里,即使并不怎么直接。相反,第三部非常有价值并且十分详细的评述著作,即以问答的形式对个爻作出的评述,则是由他的弟子或弟子的门人编纂的,但是现在只有一些断篇残章得以保存(其中一部分被称为《文言》,一部分被称为《大传》,即《系辞》)。

在孔子的众多追随者中,似乎主要是卜商(子夏)承担了传播《易经》的任务。随着哲学玄思的进一步发展,正如它在《大学》和《中庸》中所表现得那样,此类哲学也在研究《易经》方面产生了越来越大的影响。围绕着这本书,有一系列著作问世,其残存部分—有的早,有的晚—都在所谓的《十翼》中依稀可见,但其内在价值和内容却各不相同。

在秦始皇焚书坑儒之际,《易经》逃脱了其他古典作品所遭受的厄运。但是,如果传说中的焚书事件让大量古籍文本毁于一旦的话可以相信,那么至少《易经》并未受到波及,它理应完好保存下来,而事实并非如此。实际上,千百年的王朝更迭、古代文化的衰落凋零、书写系统的不断变化,这些才是古代经典遭受损毁的罪魁祸首。

《易经》在秦始皇统治时期已经牢固地奠定了其作为预言和巫术之书的地位。之后,在秦汉时期,大批方士对其趋之若鹜,并且可能是由邹衍率先倡导,后来又被董仲舒、刘歆、刘向等人进一步发挥的阴阳学说,充斥于对《易经》的解释之中。

从《易经》中清除这些垃圾的任务落在了伟大而睿智的学者王弼身上,是他把《易经》称为智慧之书而不是占卜之书。他的这种观点很快就受到别人的效法,方术学派的阴阳学说逐渐被抛弃,新兴的治国理政哲学越来越多地与《易经》相联系。在宋朝,《易经》被用作太极图说的基础—这一学说可能并非源自中国,直到程颢写了一部非常精彩的《易经》注疏,图说的影响才逐渐淡去。人们习惯于将《十翼》中包含的古代注疏逐一分离出来,将它们放到相应的卦爻辞之下。于是,这本书就在很大程度上成为一本与治国理政和生活哲学相关的教科书了。然而,朱熹又试图恢复其为占卜之书,除了一篇简短而精练的对《易经》的评述外,他还出版了一本导论,对他研究占卜艺术的成果进行了详细介绍。

上个朝代中的批判历史学派②指清代的考据派。—中译者注也对《易经》进行了深入研究,由于他们不赞成宋代学者的观点,强调那些从时间上说更接近《易经》的汉代评论家的观点,他们对于这部书的研究成果远不如他们对于其他古代经籍的研究成果大,因为汉代的评论家们说到底都是些巫师,或者至少是深受巫术思想影响的。康熙时期,有一个叫做《周易折中》的很好的重编本问世,它把正文和《十翼》分开编排,并囊括了各朝各代最好的评述。现已完成的翻译就是以这个版本为蓝本的。

三、译文的编排

对于《易经》的翻译是遵循下列基本原则完成的,知晓这些原则大大有助于阅读书中的各章节。

为了使非专业人士也能够比较容易地读懂这本书,我们首先把带有恰当解释的64卦正文放在本书第一编。读者最好是从头到尾阅读这一部分,努力了解它的思想观点,不要受到图形和卦象的干扰。例如,在读第一卦“乾”的时候,应随着乾卦中各爻所代表的发展阶段,一步一步地追踪乾卦所代表的思想,正如名家所描述的那样;在读的时候,就平静地接受所谓的龙的存在的观点。这样下来,读者就会清楚地知道,中国人的生活智慧将会对各种各样的生活境况说些什么。

本书的第二编和第三编解答了为什么一切会是这样的问题。在这里,我们把有助于理解卦的结构的最关键资料都编排在一起了,但也仅限于那些绝对必不可少的资料,以及尽可能是最古老的资料,正如在附录中有所谓的《十翼》中的资料那样。我们尽可能把《十翼》中的资料拆分开来,编排到相应的解说里,以便于读者能更好地理解它们,而其对各卦的客观描述已被我们安排到第一编的摘要之中了。因此,对于那些想深入研究《易经》的人来说,本书的第二编和第三编也是必不可少的。另一方面,考虑到西方读者的理解能力,我们尽量避免一下子就把那么多非同寻常的东西都堆在一起。这样也就不可必免地带来一定量的重复之处,但这些重复倒也有助于读者全面地理解《易经》。我坚信,任何一个真正吸收了《易经》精华的人,都会因此丰富自己的人生经验,同时也会提升自己对生活的真正理解。

卫礼贤