19世纪英国汉学中的汉语词类观—以《汉语手册》与《语言自迩集》为例*

引言

19世纪是中外跨文化交际大发展的一个重要历史时期,在此过程中,语言问题首当其冲。其间,大量外国人学习和研究汉语,并涌现出一批高水平的汉学家,他们留下的与汉语教学相关的词典、课本和汉语研究著作,构成了那个时代具有独特意义的汉语语言学研究景观。①1814年12月11日,法兰西学院第一次设置汉学教授席次,学界认为,西方的专业汉学从此开始,不过在我们看来,1814年作为西方汉学发展的重要节点,不仅仅有西方学术机构的认同作为标志,还有其他如宗教和学术方面的一些标志,关于该论题容另文论述。詹姆斯·萨默斯(James Summers,1828—1891)1863 年出版的《汉语手册》 (A Handbook of the Chinese Language)和威妥玛(Thomas Francis Wade,1818—1895)1867年出版的《语言自迩集》(Yu yen tzu erh chi)无疑是这一时期英国汉学最为重要的两部汉语著作。

萨默斯似乎名不见经传。1852年,他担任伦敦大学国王学院中国语言专业的教授之职,精通汉语,视野开阔,一生著述颇丰。1853年他的第一部有关中文的著作出版,1854年使用拉丁字母将《圣经》翻译成上海方言出版。1863年,出版了《汉语手册》。《汉语手册》是一部专门研究汉语的学术著作。从学术史来看,该书站在普通语言学与比较语言学的角度,相对全面考察了汉语的语言现象,尤其是其中关于词类分析的许多观点非常精到,得出的一些结论,都已达到当时语言学界的前沿水平。但萨默斯在国内的汉语学界鲜有关注,除了张西平的《世界汉语教育史》偶有提及之外,长期以来,学界对萨默斯及其《汉语手册》一直所知甚少。相较之下,威妥玛则因《语言自迩集》而声名远播。《语言自迩集》是最早的一部由外国人编写、以北京话为教学目标、学习北京话口语的教材。与《汉语手册》形成鲜明对照的是,国内学术界对《语言自迩集》极为关注,认为它是最早反映19世纪中叶北京话语言全貌的语言学著作,是研究北京话的重要文献。①张卫东:《从〈语言自迩集·异读字音表〉看百年来北京音的演变》,《广东外语外贸大学学报》2002年第4期,第15—23页。《辞海》《中国大百科全书》中虽未专门列条,但仍称之为“1867年编的汉语课本”或“官话课本”,后来被学术界极力推崇为“以北京话为对象的描写语言学巨著”。②张卫东:《〈语言自迩集〉译序》,载威妥玛(Thomas Francis Wade, 1818—1895)著,张卫东译:《语言自迩集—19世纪中期的北京话》(Yü Yen Tzu Erh Chi),北京:北京大学出版社,2002年,第1页。书中的材料,是保存当时北京话词汇和语法的宝库,对于研究北京话的历史和近代汉语均有划时代的意义。③在这部教材中,威妥玛用自创的拼音字母(威妥玛式字母)忠实地记录和详尽地描写了19世纪中期北京话口语的语音。撇开此书内容不谈,仅是威妥玛式字母,其优越性与科学性就值得大书特书。即使在今天,威妥玛式字母仍然在世界范围内产生影响。19世纪中叶的北京话得以被这套字母描写,确为华文教学与研究的幸事。

从学术史的角度看,《语言自迩集》应运而生,导夫先路,确实是一部相当早的北京话教材。作为一部教西方人学北京官话的课本,它又确实不是一般意义上的学话课本,有学者认为该书拥有中国现代语言学的多项第一:第一个把北京话口语作为描写与研究对象;第一个把北京官话口语作为教学对象;第一次用西文字母给北京话口语标记声韵调及变调、轻声、儿化等各种语流音变现象;第一份北京话口语音节表(声韵配合表,声韵调配合总表);第一次归纳了北京话口语连读变调的部分规律;第一次详尽描述声调对韵母元音的影响;第一次成功地讨论了现代汉语的量词及其语法功能;第一次讨论汉语的词类问题并依据语法功能为汉语做了词类划分;第一个注意到“的”字结构、被动句及其语法功能等等。④《〈语言自迩集〉译序》,第2页。

不过,根据我们对这两本书的考察与比较,发现《语言自迩集》出版的时间晚于萨默斯的《汉语手册》,而且与威妥玛不同的是,萨默斯是一位汉语教授,在汉语研究上显然比威妥玛的英国驻华公使馆中文秘书的身份更为专业⑤威妥玛1882年从英国驻华公使的任职上卸任后即担任剑桥大学首任汉语教授,在我们看来,这一任职更多的可能是出于英国政府对他的退休安置,而不是因为他在汉语研究上取得的成就。剑桥大学与牛津大学的汉学教授这种特征比较类似。相对而言,伦敦大学国王学院的汉学教授更多的是根据学术成就进行委任,萨默斯24岁即担任汉学教授,显然是因为他的研究所获成就使然。。事实上,《汉语手册》也完全是站在普通语言学与比较语言学的角度,相对全面地考察了包括北京话在内的汉语的许多语言现象,尤其是关于词类分析的许多观点都非常精到,得出的一些重要结论已经达到了当时欧洲语言学界的较高水平,许多观点与认识远为威妥玛所不及。本文将萨默斯的《汉语手册》与威妥玛的《语言自迩集》进行比较,试图探究英国19世纪汉学研究成就的一个侧面,以期对当下对外汉语教学提供一定的学术参考。

一、《汉语手册》与《语言自迩集》的词类系统比照

19世纪的西方人对中文的评价普遍不高。在当时的语言学家和哲学家看来,汉语在世界语言序列中处于低级阶段,是落后于印欧语的、原始的、不完善的语言,不具备屈折特点,没有形态标记,难以指明词类。这些观念在理论上当然存在相当大的局限性, 但是考虑到汉语实际学习与教材编写的需要,仍为人们提供了较多的启示。它促使研究者与教材编者更多地留意与西方语言、文字迥异的汉语的特点,并且努力探究一种行之有效的方法,以便更好地引导西方的汉语学习者去切实掌握陌生而独特的汉语与汉字。

《语言自迩集》是一部记录北京话的语料集,内容广博,16开本,1100多页,堪称一百多年前北京话口语的精彩实录。作为一部对外汉语教材,在对外汉字、词汇教学方法与模式上“顾及西方人视角”和“充分利用已有资源”的优势,并做了详细的分析。所以自问世以来,《语言自迩集》即大受欢迎,再三重版,并派生出一批辅助性的汉语课本和工具书,对当时的华文教学确实产生过国际性的影响,甚至影响到日本的汉语教学课本的编写。波多野太郎(1912—2003)的《中国语学资料丛刊》中就有不少这类作品,①以日本为例, 《语言自迩集》为日本的中国语教育带来了语言意识的觉醒和语言教育方向的转型,促成了日本中国语教育的历史性转折。参见陈珊珊:《〈语言自迩集〉对日本明治时期中国语教科书的影响》, 《吉林大学社会科学学报》2009年第2期,第117—123页。并且仍能对目前的对外汉语教学起指导作用,其在华语文教学史上的价值不言自明。②郝颖:《创建汉字与词汇相结合的教学模式—以〈语言自迩集〉的汉字词汇教学为例》, 载《识字教育科学化论文集粹—第二届识字教育国际研讨会文献之一》,北京:第二届识字教育国际研讨会,2006年,第301页。

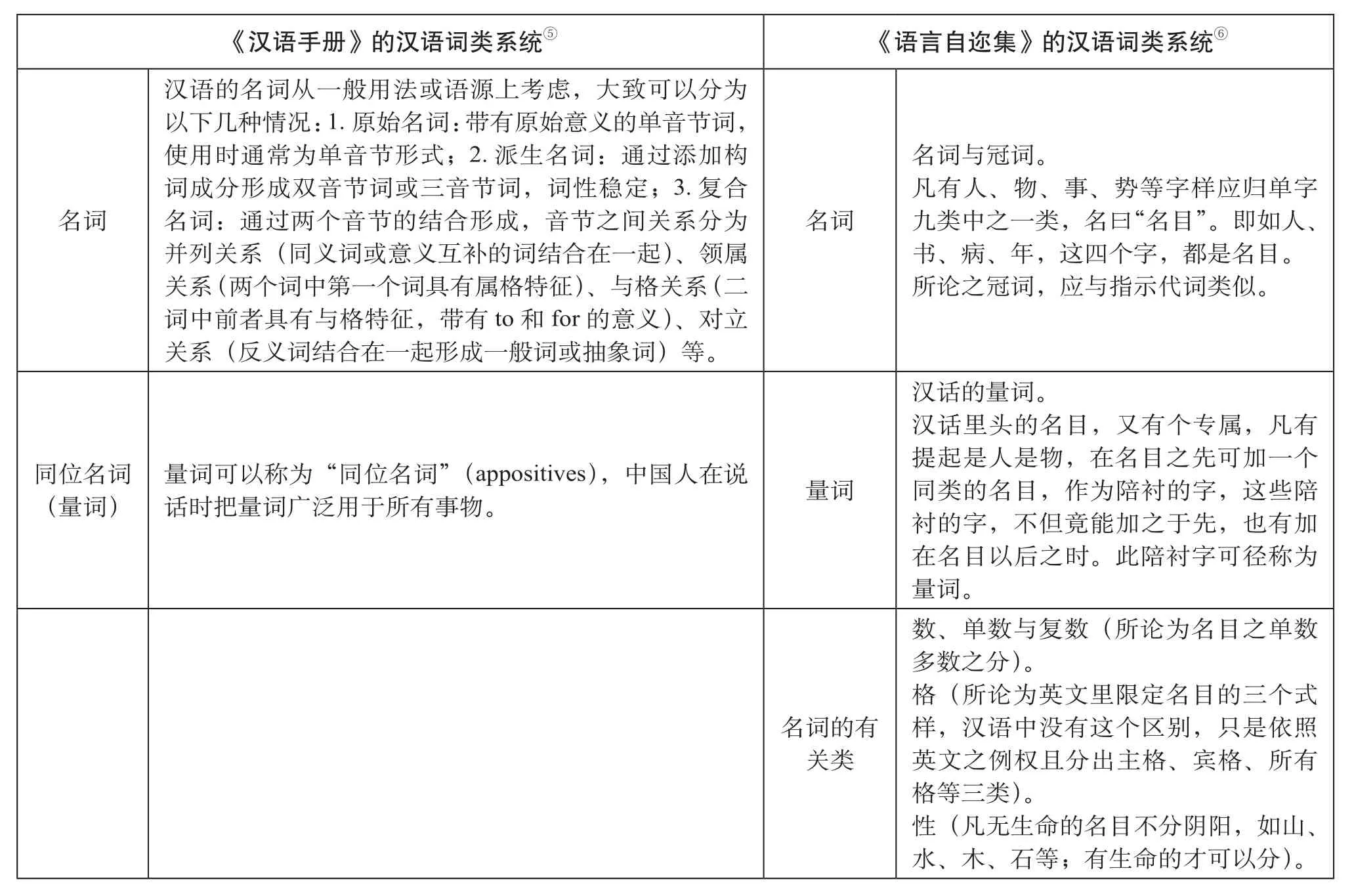

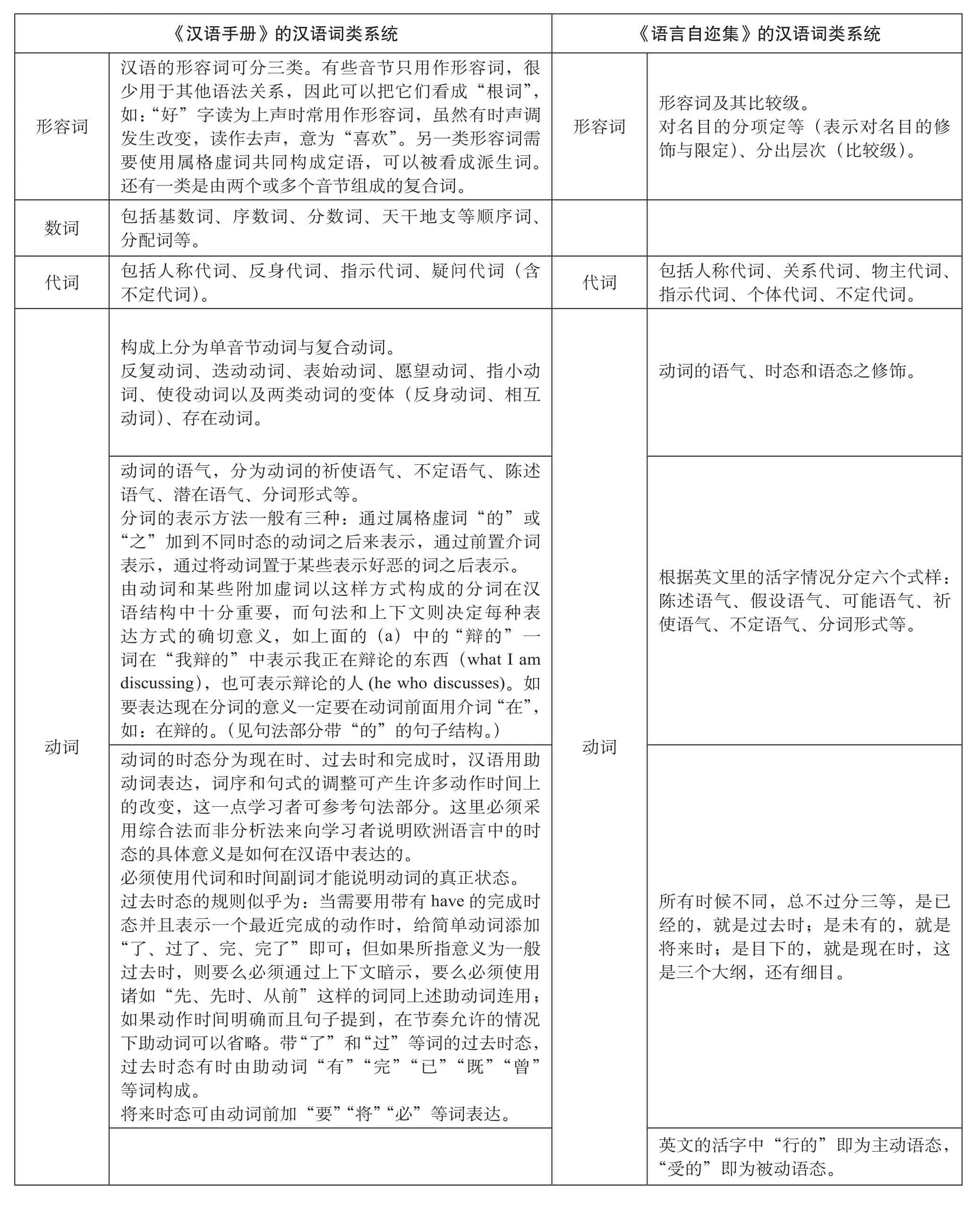

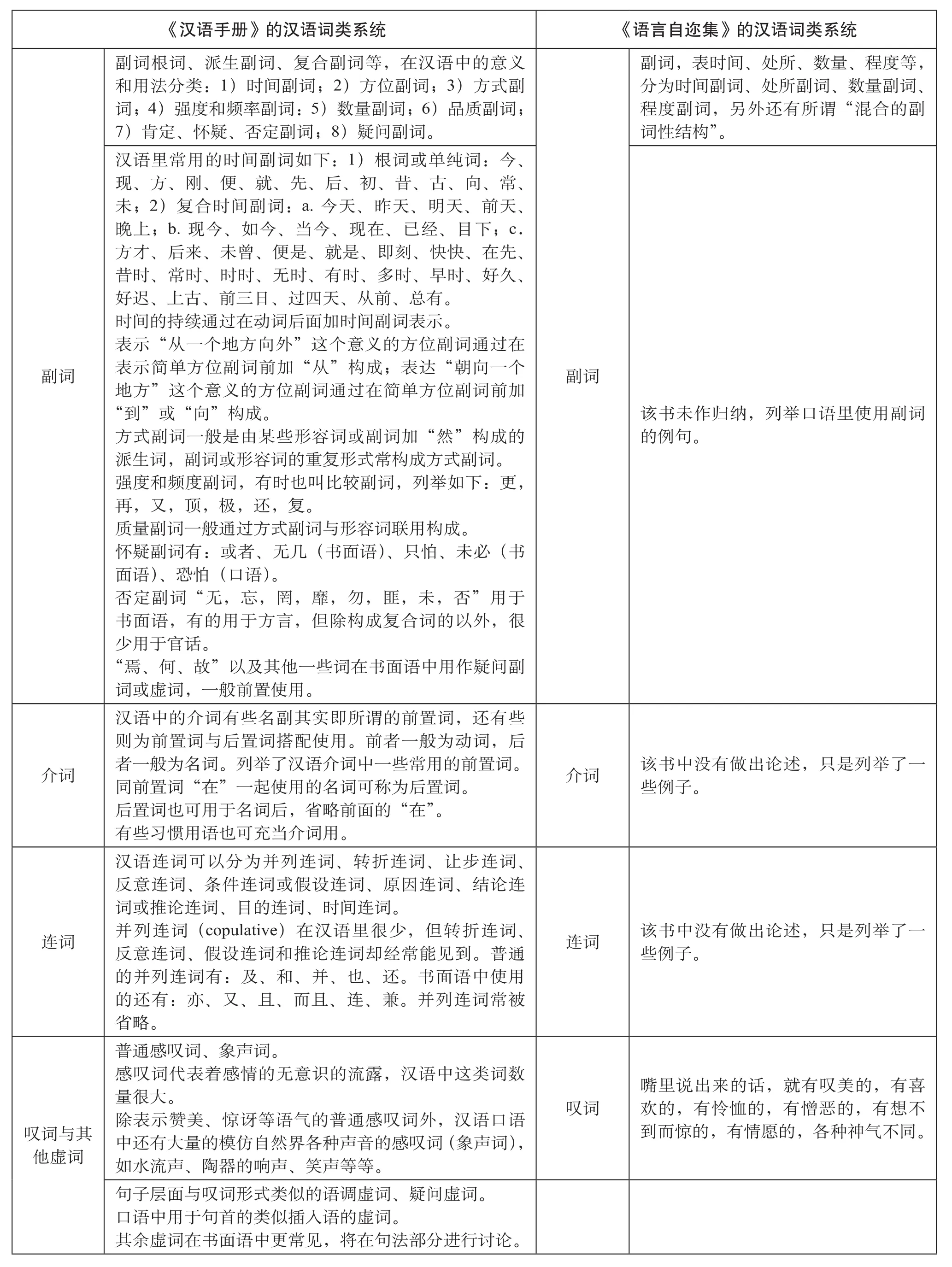

英国专业汉学时期学者将汉语词划分归类,形成了实词、虚词。根据词的意义、位置,将词分为名、形、数、代、介、动、连、副及其他(包括量词)。汉语词作为构成语法的基础,语义多样,搭配具有一定的规律性,无论是学习还是研究汉语,都应该参考词汇方面详细的分类、构成。③方环海、林馨:《英国汉学中的汉语词类特征研究—以艾约瑟〈汉语官话口语语法〉与萨默斯〈汉语手册〉的对比研究为例》,《国际汉语教学研究》2015年第3期,第88—95页。汉语习得者可以通过英汉对比来理解汉语词汇体系构建,通过意义和位置的划分,可以减轻学习者的畏难心理。从对外汉语教学的角度来看,词在语法上承上启下,所有学者必须正视“词”的类属问题。④潘文国:《字本位与汉语研究》,上海:华东师范大学出版社,2002年,第103页。《汉语手册》完全称得上是一部真正高水平的学术研究专著,尤其是词类的研究与分析已达到相当的深度。《汉语手册》与《语言自迩集》都将汉语的词类系统分为九类,并做了具体分析,现具体列表如下:

⑤ 列表里的解释除非作出特别说明,一律出自萨默斯著,方环海、于海阔译:《汉语手册》之第二章“词类”,厦门:厦门大学出版社,2013年,第59—96页。⑥ 列表里的解释除非作出特别说明,一律出自威妥玛:《语言自迩集—19世纪中期的北京话》之“词类章”,第405—436页。

《汉语手册》的汉语词类系统 《语言自迩集》的汉语词类系统形容词汉语的形容词可分三类。有些音节只用作形容词,很少用于其他语法关系,因此可以把它们看成“根词”,如:“好”字读为上声时常用作形容词,虽然有时声调发生改变,读作去声,意为“喜欢”。另一类形容词需要使用属格虚词共同构成定语,可以被看成派生词。还有一类是由两个或多个音节组成的复合词。形容词形容词及其比较级。对名目的分项定等(表示对名目的修饰与限定)、分出层次(比较级)。数词 包括基数词、序数词、分数词、天干地支等顺序词、分配词等。代词 包括人称代词、反身代词、指示代词、疑问代词(含不定代词)。代词 包括人称代词、关系代词、物主代词、指示代词、个体代词、不定代词。构成上分为单音节动词与复合动词。反复动词、迭动动词、表始动词、愿望动词、指小动词、使役动词以及两类动词的变体(反身动词、相互动词)、存在动词。动词的语气、时态和语态之修饰。动词的语气,分为动词的祈使语气、不定语气、陈述语气、潜在语气、分词形式等。分词的表示方法一般有三种:通过属格虚词“的”或“之”加到不同时态的动词之后来表示,通过前置介词表示,通过将动词置于某些表示好恶的词之后表示。由动词和某些附加虚词以这样方式构成的分词在汉语结构中十分重要,而句法和上下文则决定每种表达方式的确切意义,如上面的(a)中的 “辩的”一词在“我辩的”中表示我正在辩论的东西(what I am discussing),也可表示辩论的人(he who discusses)。如要表达现在分词的意义一定要在动词前面用介词“在”,如:在辩的。(见句法部分带“的”的句子结构。)根据英文里的活字情况分定六个式样:陈述语气、假设语气、可能语气、祈使语气、不定语气、分词形式等。动词动词的时态分为现在时、过去时和完成时,汉语用助动词表达,词序和句式的调整可产生许多动作时间上的改变,这一点学习者可参考句法部分。这里必须采用综合法而非分析法来向学习者说明欧洲语言中的时态的具体意义是如何在汉语中表达的。必须使用代词和时间副词才能说明动词的真正状态。过去时态的规则似乎为:当需要用带有have的完成时态并且表示一个最近完成的动作时,给简单动词添加“了、过了、完、完了”即可;但如果所指意义为一般过去时,则要么必须通过上下文暗示,要么必须使用诸如“先、先时、从前”这样的词同上述助动词连用;如果动作时间明确而且句子提到,在节奏允许的情况下助动词可以省略。带“了”和“过”等词的过去时态,过去时态有时由助动词“有”“完”“已”“既”“曾”等词构成。将来时态可由动词前加“要” “将” “必”等词表达。动词所有时候不同,总不过分三等,是已经的,就是过去时;是未有的,就是将来时;是目下的,就是现在时,这是三个大纲,还有细目。英文的活字中“行的”即为主动语态,“受的”即为被动语态。

《汉语手册》的汉语词类系统 《语言自迩集》的汉语词类系统副词根词、派生副词、复合副词等,在汉语中的意义和用法分类:1)时间副词;2)方位副词;3)方式副词;4)强度和频率副词:5)数量副词;6)品质副词;7)肯定、怀疑、否定副词;8)疑问副词。副词,表时间、处所、数量、程度等,分为时间副词、处所副词、数量副词、程度副词,另外还有所谓“混合的副词性结构”。副词汉语里常用的时间副词如下:1)根词或单纯词:今、现、方、刚、便、就、先、后、初、昔、古、向、常、未;2)复合时间副词:a.今天、昨天、明天、前天、晚上;b.现今、如今、当今、现在、已经、目下;c.方才、后来、未曾、便是、就是、即刻、快快、在先、昔时、常时、时时、无时、有时、多时、早时、好久、好迟、上古、前三日、过四天、从前、总有。时间的持续通过在动词后面加时间副词表示。表示“从一个地方向外”这个意义的方位副词通过在表示简单方位副词前加“从”构成;表达“朝向一个地方”这个意义的方位副词通过在简单方位副词前加“到”或“向”构成。方式副词一般是由某些形容词或副词加“然”构成的派生词,副词或形容词的重复形式常构成方式副词。强度和频度副词,有时也叫比较副词,列举如下:更,再,又,顶,极,还,复。质量副词一般通过方式副词与形容词联用构成。怀疑副词有:或者、无几(书面语)、只怕、未必(书面语)、恐怕(口语)。否定副词“无,忘,罔,靡,勿,匪,未,否”用于书面语,有的用于方言,但除构成复合词的以外,很少用于官话。“焉、何、故”以及其他一些词在书面语中用作疑问副词或虚词,一般前置使用。副词该书未作归纳,列举口语里使用副词的例句。介词汉语中的介词有些名副其实即所谓的前置词,还有些则为前置词与后置词搭配使用。前者一般为动词,后者一般为名词。列举了汉语介词中一些常用的前置词。同前置词“在”一起使用的名词可称为后置词。后置词也可用于名词后,省略前面的“在”。有些习惯用语也可充当介词用。介词 该书中没有做出论述,只是列举了一些例子。连词汉语连词可以分为并列连词、转折连词、让步连词、反意连词、条件连词或假设连词、原因连词、结论连词或推论连词、目的连词、时间连词。并列连词(copulative)在汉语里很少,但转折连词、反意连词、假设连词和推论连词却经常能见到。普通的并列连词有:及、和、并、也、还。书面语中使用的还有:亦、又、且、而且、连、兼。并列连词常被省略。连词 该书中没有做出论述,只是列举了一些例子。叹词叹词与其他虚词普通感叹词、象声词。感叹词代表着感情的无意识的流露,汉语中这类词数量很大。除表示赞美、惊讶等语气的普通感叹词外,汉语口语中还有大量的模仿自然界各种声音的感叹词(象声词),如水流声、陶器的响声、笑声等等。嘴里说出来的话,就有叹美的,有喜欢的,有怜恤的,有憎恶的,有想不到而惊的,有情愿的,各种神气不同。句子层面与叹词形式类似的语调虚词、疑问虚词。口语中用于句首的类似插入语的虚词。其余虚词在书面语中更常见,将在句法部分进行讨论。

无可否认,西方受这两部汉语书影响最大的,恐怕还应该是语言研究理念和研究方法。①萨默斯著,亢永兴、方环海译:《十九世纪汉语的传播与流变:〈汉语手册〉绪论(1863)》,《海外华文教育》2011年第3期,第89—94页。可以看到,威妥玛在该书中列举的词类虽然也非常系统、严格,而且在其他几章的词句注释中,也常常附带词类或者其他语法属性的说明。不过,通过与萨默斯的列表比较,可以看到萨默斯的归类系统而又细致,有趣的是,我们还看到萨默斯对威妥玛相关研究有所评论,兹不揣其烦,抄录如下:

威妥玛(Thomas Francis Wade)(现任驻华公使馆中文秘书,巴斯勋章获得者)所著的《寻津录》(The Hsin-tsing-lu-, or Book of Experiments),这是他的中文学习系列著作的第一部,1859年在香港出版。此书专门研究北京方言即北方官话的基础,北京话受到了宫廷人员及帝国官员的影响,但除了直接来自京城的高官以外,它并不像官话那样在外省人中得到普遍使用。威妥玛这部著作涵盖范围非常有限,它的第一部分主题单一,所给出的362个例句内容只限于“天”(heaven)以及与天气有关的各种现象;第二部分包含一篇摘自《圣谕广训直解》(“Paraphrase of the Sacred Edict”)的短文;第三部分是用来解释北京话声调的一些句子。该书包含的注释都很有用,毫无疑问是一部研究纯正的北京话的著作。遗憾的是,修订本出版时有些问题仍未精心处理,如第一部分的主题范围并未扩大,致使本书未能满足学生及翻译的需要。作为公使馆秘书和首席翻译官,威妥玛公务繁忙,学习习惯严谨,能抽出大量时间完成此书,实在令人惊叹。我们殷切期待他的著作能够起到良好效果,并且在时间允许的情况下能够做得尽量严谨一些。②萨默斯著,于海阔、方环海译:《18—19世纪欧洲汉语教学研究:〈汉语手册〉前言(1863)》,《海外华文教育》2011年第1期,第100页。

很显然,萨默斯对威妥玛的研究成果是及时关注的,而且也表现出善意的学术品德与良好的学术视野。相对而言,威妥玛在著作中并未提及萨默斯的研究。很显然,威妥玛的考察范围与理论深度显得有所欠缺。

二、《汉语手册》中的词类分类的语言学史价值

通过上文,我们可以看到,西方的传教士们和汉学家们选择印欧语系的词类研究模式来描述汉语,也是欧洲学界自亚里士多德的经典范畴论形成之后的一贯做法,在承继了特拉克斯(Dionysius Thrax, 生卒年不详)的语词分类后,虽然西方的汉学家们也意识到汉语的词类特征异于欧洲诸语言,不过仍然运用西方的语法研究模式研究汉语词类,这种对汉语词类的处理后来基本成为西方汉学处理汉语语法特征、建构中国语言学知识体系建构的基点。《汉语手册》虽以英语语法的框架套汉语,但并非机械地“对照”与“模拟”,而是结合汉语的实际,分析得出词类九种,跟我们今天的汉语词类分析十分接近,而其中的某些认识甚至比较超前,例如对量词的认识与表述,中国学者直到20世纪30年代初才达到同一水平。学界认为第一个创立完整的汉语语法体系的著作是德国人甲柏连孜(Georg von der Gabelentz,1840—1893)的《汉文经纬》(Chinesische Grammatik,1881),甲柏连孜把汉语的实词分为九类,即名词、关系词(方位词)、数词、形容词、动词、否定词、指代词、拟声词、叹词等,但是中国语言学界似乎对国外学者研究汉语词类的成果很不以为然,而是特别推崇晚出多年的马建忠(1844—1900)的《马氏文通》(1898)。③马建忠借鉴西方的语法学体系,将汉语文言文的词类分为九类,即名字、代字、动字、静字、状字、介字、连字、助字、叹字等,根据学界的普遍观点,马建忠的这个分类体系奠定了汉语词类系统的基本格局,后来的汉语词类系统都没有太大的变化,甚至在相当长的时间内,只是在静字中独立出数词,从助字中独立出语气词,增加了量词、拟声词等。参见郭锐:《现代汉语词类研究》,北京:商务印书馆,2002年,第12页。或许是基于比较盲目的民族自尊,与马建忠是中国人有关。①正如张卫东所言,其实,没有胡僧,就不会有等韵。等韵是佛家搞出来的,不是儒家搞出来的。这个道理,直到清代还有人搞不通。转引自《〈语言自迩集〉译序》,第6页。

实际情况是,马建忠完全是依据拉丁语的语法体系给汉语词类做出分类,虽然用的材料是汉语的,理论体系的实质却与汉语没有多大关系。②在中国语言学史上《马氏文通》当然有其贡献,但是它研究的对象是文言而不是口语,它模仿拉丁语法却排斥西方已经相当发达的描写语言学和比较语言学,作为一部汉语语法著作,虽比萨默斯《汉语手册》与艾约瑟(Edkins Joseph,1823—1905)的《汉语官话口语语法》(1857)晚出,而词类理论体系似乎并没有多少“超越”。不论马建忠对拉丁语语法研究的精通程度如何,估计基于其非母语的背景,很难与西方学者同日而语,而且马建忠研究的材料是中国的文言文,西方已经有如此多的学者研究现代汉语词类分类,而且研究的材料是当时的活的汉语语料,但汉语学界对之很是漠然,这是一个很有意思的学术现象。也许真正站在学科体系的角度看,如果追根求源,估计马建忠借鉴了西方早期的许多分类观点,其研究在今天的语言学系统看来,真的未必比早期的西方汉学家们对汉语词类的分类研究成果深刻多少。通过上表比照,我们发现,在《汉语手册》中萨默斯对汉语词类的分析是相当细致的,许多观点即使在今天仍然富有启发意义,站在现代汉语研究的角度看,更具学术价值,语言学界应该重新进行价值评判。

(一)对现代汉语词类作系统分类

如果将现代汉语的起始时间放到1840年后,那么萨默斯就是第一个对现代汉语的词类系统进行完整分类与描述的人。表中的比照信息显示出威妥玛的《语言自迩集》无意对汉语词类进行系统的理论分析,③《语言自迩集》第八章专门对词类作出分析,许多观点在很大程度上都可以站得住脚,但是本体意义上的语法研究显然并非他的主旨,而基于学习汉语的目的与方法似乎才是威妥玛最关心的问题。而只是重在进行北京话口语的训练与口语语料的收集。对此,胡双宝认识得很清楚:“已故李思敬先生说,‘这部书可列为语言学经典’,并说:‘外国人的专业语言训练一直在我们前边,有不少超前的研究’,有人可能会说,《语言自迩集》尽是材料。确实,这本书材料十分丰富,却很少从理论上分析。如前所述,连定义都很少下。让我们从这些材料中演绎出自己的理论吧。理论是从材料中来的。”④胡双宝:《读威妥玛著〈语言自迩集〉》,《语文研究》2003年第2期,第90—95页。

通观《语言自迩集》的“词类章”,完全是口语材料的堆积与比较零碎的感性认识,而萨默斯则站在词类的分类系统建构的理性认识角度,将汉语词类分为九类:名词、形容词、数词、代词、动词、副词、连词、介词、叹词等,既有实词类,也有虚词类,而且对每个词类的下位分类也作出细致说明,不仅有理论,而且还列举大量的汉语语料进行证明。

汉语的词是否可以分类,学界意见并不统一。对此,萨默斯的回答是肯定的。他认为,中国人自己是区分名词和动词的:称名词为“死字”,动词为“活字”;同时将词分成两大类:实字和虚字,前者包括名词和动词,后者包括除名词和动词以外的所有词汇。⑤吕叔湘、王海棻:《马氏文通读本》,上海:上海教育出版社,1986年,第48页。这样的二分法分类本身没有问题,但是也解决不了什么问题。在萨默斯看来,虽然不是所有的汉语词汇都能按照欧洲语言的标准进行分类,但许多却可以归到一定的语法范畴内,并以词性进行区分,采用这个方法会使我们更加方便地分析汉语。

比如,萨默斯认为,“人,饭,茶,风,血,马”等都是原始名词,或者说是单音节名词。不过这类词不多,单音节词如果单独发音的话,中国人是听不懂的,必须有一个或几个音节与它同时用才行,如:“人”必须叫“一人”;“饭”必须用在短语里,如:吃饭,早饭,晚饭;“茶水”一定要同“茶叶”区分开,如“饮茶”“茶叶”。表示物的可数名词要带一个量词,与前置的数词并用,如:“马”前面加上“一匹”,说成“一匹马”;同理,“三匹马”。⑥方环海、沈玲:《西方汉学视域下汉语量词的性质与特征》,《语言教学与研究》2016年第3期,第31—40页。提出“派生名词”就是通过添加构词成分从而具有了名词形式的词,在数量上要比原始名词或单音节名词大得多,派生名词一直都用作名词,而有些原始词可以用作动词,派生名词主要用于口语和通俗文学中。

又如,他根据汉语中量词的特点,将之列为“同位名词”, 而且量词在汉语中非常普遍。他提出在并列关系名词中,必须要考虑到有一大类名词是通过使用量词而形成的。这相当于英语中的“gust of wind”(一阵风),“flock of sheep”(一群羊),“cup of wine”(一杯酒);英语中的“gust”“flock”“cup”并非属格或所有格,而是分别与“wind”“sheep”“wine”同格的名词。中国人在说话时把量词广泛用到所有事物上,比如说,称“a fan”为“一把扇子”,称“a road”为“一条路”。书中列举了最常用的汉语量词16个、次常用量词31个。当然《语言自迩集》也做到了对量词的语料列举,不过却要比萨默斯晚了好几年。①《语言自迩集》第八章《言语例略》(词类章)第三段专论量词,在第1卷第8章中文课文里称“陪衬字”(an associate or attendant noun);第2卷第8章特别交待:此“陪衬字”下文即径称“量词”。汉语量词,现代英文一般用“classifier”对译,威氏用“numerative”对译,字面上虽不同,其实大同小异,前者侧重“分类”,后者侧重“计量”。不过,从行文看,威氏认为量词的功能主要还是分类。

令人更加惊叹的是,萨默斯最早指出了汉语中“的”的转指功能。他说:“主动动词+宾语+属格虚词‘的’”这种结构经常用于委婉地表示某类人,这种分词表达形式同希腊语相似,例如:打鱼的,做生意的,砍柴的,教书的。在汉语中这种方法构成的名词非常多,但是不经常在它们所指的职业的人面前使用。我们只能感慨万千:如此精当的论述,哪里还能看出是150年前论著的影子?

萨默斯的这些研究,是其他类似《语言自迩集》的教材所难以企及的。可以说,萨默斯代表了当时欧洲对汉语理性认识与词类分析的前沿水平,这样的学术史评价或许并不为过。

(二)提出汉语词类的综合分类标准

汉语不是根据语法范畴确定词与词的联系,其语法也并非基于词的分类。在汉语中,思想联系是以另一种方式来表达的,洪堡(Wilhelm von Humboldt, 1767—1835)认为汉语的词没有范畴标记,处于纯粹状态,类似梵语的根词,每个词都可以不落痕迹地在句子中变换词类属性。②洪堡著,姚小平译:《论人类语言结构的差异及其对人类精神发展的影响》,北京:商务印书馆,1997年,第135页。威妥玛与洪堡等的看法不一致的地方在于,他不承认汉语的“每个词都可以不着痕迹地在句子中变换词类属性”,只承认汉语的词有“多功能性”和“共通性”,有广泛差别的语法功能的可容性。同时,在威妥玛看来,汉语也有对应的词类分析,也具备和屈折变化效果类似的别的语法手段,通过词语的句法处理,几乎达到了这些现存的限定功能。格、数、语气、时态等所能实现的一切,几乎全部保持了词语在别处整体或独立运用的能力。

长期以来,汉语词类的研究一直围绕两个核心问题开展,一个是词类与句法的关系问题,一个是词类划分的标准,几乎所有的争论都可以归结为这两个问题,③《现代汉语词类研究》,第13页。而这两个问题之所以能够引起争论,主要与汉语缺乏严格意义上的形态有关,尤其是第二个核心问题,更是众说纷纭,争论迄今未止。④王洪君:《从字和字组看词和短语—也谈汉语中词的划分标准》,《中国语文》1994年第2期,第102—112页。

被用来划分词类的标准主要有词义、词的形态与词的语法功能等三种⑤区分词的这几种意义很重要,现代语言学在这个问题上经常难以一致。参见冯胜利:《论汉语“词”的多维性》,《当代语言学》2001年第3期,第161—174页。:1.根据词义划分有两种情况,一是纯粹根据词义划分词类,以吕叔湘、王力等为代表,另一种是根据词的意义划出词类,但是又根据词在句子中的位置判断其转类,以马建忠、黎锦熙等为代表;2.根据词的形态来划分。在西方一些形态丰富的语言里,可以根据形态来划分词类,但是汉语本身就缺乏形态,自然难以根据汉语词的形态划分词类,如高名凯等,研究到最后,只有得出汉语词无定类的结论,最终否定了自己;3.根据词的语法功能来划分。赵元任曾提出一套操作标准,朱德熙观点也与之类似,他们认为词类的本质依据就是词的分布,汉语如此,其他亦然。正是由于缺乏形态,汉语词只能以词的语法功能划分词类①刘叔新:《复合词结构的词汇属性—兼论语法学、词汇学同构词法的关系》,《中国语文》1990年第4期,第241—247页。。

经过讨论与争论,大家观点趋于一致,尤其是在20世纪50年代词类问题大讨论后更加统一。②胡明扬:《再论语法形式与语法意义》,《中国语文》1992年第5期,第364—370页;刘丹青:《语义优先还是语用优先》,《语文研究》1995 第2期,第10—15页。但是由于词类与语法功能之间关系的复杂,如何根据词的语法功能鉴别词类就成了一个突出问题。问题的实质最终又回到第一个问题,即词类与句法成分的关系问题。③《现代汉语词类研究》,第17—19页。

萨默斯早就提出了汉语的形态缺乏问题,他认为语气和时态的概念对中国人来说是完全陌生的,他们对主动句和被动句不加区别,对人称和数也根本没有注意,对任何一段话的理解主要看上下文和语境。时间和状态从整个句子的意思或者语境中清楚地表现出来:

汉语词汇本身其实没有什么分类,也没有屈折变化,土生土长的中国人对“格、数、人称、时态、语气”这些概念也是一无所知。对汉语词类的分类标准,萨默斯采取的是综合的标准,即“字或词的意义及其在句子中的位置一般决定它的范畴”。④《汉语手册》,第59页。

这一标准属于两条腿走路,比较“费厄泼赖”,一方面依据词的意义,另一方面也根据词在句中的位置。萨默斯甚至提出一些辅助性的音节和虚词也能够起到区分词性的作用,赵元任、朱德熙的语法功能标准的操作范式几乎与其如出一辙,但很显然,萨默斯要早得多。在《汉语手册》的第一部分的末尾,萨默斯陈述说,要对汉语词汇进行更为全面、更加准确的分类,必须在根据句法规则考察句中词与词之间的相互关系之后才能进行。

至于屈折变化方面,汉语语法完全不允许它占有一席之地;汉语词的多功能性(the versatility)— 如果可以这样指称的话,即汉语中对于这么多的词语(尤其是我们倾向于称之为名词和动词的词)有共通性,在有广泛差别的语法功能的可容性方面达到如此程度:任何把语言权威性地划分到像我们语言中“词性”的范畴里去的努力,都将枉费心机。而且,我们语言中的词类分析当然得有它们相对应的汉语说法,且不管能否对它们做词类分析;在所有别的语言中用屈折变化生效而产生的大部分结果所需的那些方法,汉语自身也拥有,否则汉语就不成其为一种语言。汉语并不打乱它的词语系统,也不是要把它的各部分—不论是现存的还是过时的—都合并到词语系统中去,从而实现我们用格、数、语气、时态、语态等术语或诸如此类的东西所表述的情况。汉语通过词语的句法处理,几乎达到了这些现存的限定所能实现的一切,也几乎全部保持了词语在别处整体或独立运用的能力。⑤吕必松:《语言教育与对外汉语教学》,北京:外语教学与研究出版社,2005年,第32—51页。威妥玛也敏锐察觉到“汉语词的多功能性”,但并没有跌进“词无定类”的泥淖。他科学地论断:“在所有别的语言中用屈折变化生效而产生的大部分结果所需的那些方法,汉语自身也拥有”,“汉语通过词语的句法处理,几乎达到了这些现存的限定所能实现的一切” , 从而也深刻揭示了汉语的内在机制和语法特征。

但有一点萨默斯认为必须提醒外国学习者:在学习过程中,先掌握词汇是必要的,之后才能像中国人一样对句子进行考察。

结语

在国际汉语教育中,词类问题一直是教学的老大难问题,如何处理汉语词类,迄今在对外汉语学界仍然没有解决。萨默斯认为对汉语学习者而言,学习者的首要目标应该是将句子中的词或音节分组,这样做是为了能够尽可能地分辨出每个词组或音节组合属于哪个范畴。而要对汉语词汇进行更全面、更准确的分类,必须要等到根据句法规则来考察句中词与词之间的相互关系之后才能进行。

站在对外汉语教学的角度看,萨默斯在《汉语手册》中讨论了汉语的读音和音节、代表音节的汉字及其写法,同时也讨论了构词法和词的分类,试图使学习者在分析句子时更为方便,因为汉字和音节不再被看作是单个的词。①Y.R.Chao (赵元任),“Tone and Intonation in Chinese,”《史语所集刊》1933年第四本第二分,第121—134页。中国人将两个或三个音节组合在一起形成一个简单的概念,这足以说明汉语这门语言并不能简单地说就是单音节语言。

19世纪英国的汉学研究水平很高,特别重视汉语口语,无论是语音、词汇还是语法,都有许多“超前发现”。②王力曾专论“西欧汉学家对中国语言学的影响”和“描写语言学的兴起及其发展”,不乏卓见,但对19 世纪的西欧汉学只有简单概括:“他们多数没有经过严格的语言学训练,他们的著作,可信程度是不高的。”王力这段话虽是针对“有些外国传教士”和他们做的“我国的方言和少数民族语言”调查而言,但后来被放大到对一般海外汉学的评价。相信随着研究的逐步开展,人们对于西方汉学的价值所在将会看得越来越清楚。参见王力:《中国语言学史》,太原:山西人民出版社,1981年,第186—200页。许多学者对汉语观察之细致、描写之具体、分析之深入,令人赞叹。③张德鑫:《威妥玛〈语言自迩集〉与对外汉语教学》,《中国语文》2001年第5期,第471—474页。单从词类的分类来看,即可看出《汉语手册》对于汉语语言学有多方面的价值与意义。但遗憾的是,它在语音、词汇、语法等各方面对汉语所做的研究和所获得的成果,迄今仍没有引起汉语语言学界应有的重视。

从实际研究来看,《汉语手册》对于中国语言学史、近现代汉语史以及汉语教学史研究都具有非常重要的意义。④张卫东:《论十九世纪中外文化交往中的汉语教学》,《北京大学学报》2000年第4期,第220—229页;张渭毅:《从威妥玛的〈语言自迩集〉看19世纪中期的北京语音》, 《辅仁国文学报》2004年第7期,第111—125页。如果19世纪跟中国交往较多的英、法、德、俄、美、意、韩、越、日各国,都逐一搞清楚他们汉语教学史上重要的人、事、论著、课本、辞典等第一手数据,将搜寻来的文献数据进行必要的翻译、整理,进而进行系统的、深入的、科学的分析研究,其学术价值与社会意义都是多方面的。我们相信,随着对《汉语手册》《汉文经纬》等汉学著作研究的开展与逐步深入,反观中国语言学史和汉语史研究,反观我国现时正蓬勃发展的对外汉语教学,汉语史和中国语言学史上的许多重大问题一定会重新得到审视与观照。