两节“不同类型的晶体”同课异构课引发的教学思考

朱 圣 辉

(江苏省启东中学,江苏 启东 226200)

两节“不同类型的晶体”同课异构课引发的教学思考

朱 圣 辉

(江苏省启东中学,江苏 启东 226200)

[摘要]分析两节“不同类型的晶体”同课异构课表明,化学教学不仅要重视教材知识的逻辑顺序,还应该关注学生的认知发展需要。化学教学中关注学生认知发展需要的措施主要有:关注已有认知,为学生搭建新旧知识之间的桥梁;创设真实情景,在解决问题的过程中发展认知结构;组织多样活动,促进学生认知结构的多维发展。

[关键词]化学教学;同课异构;认知发展

促进学生认知发展的教学,既要让学生获取科学知识,又要实现科学知识的认知功能,最终使学生内化科学知识。[1]教学过程中,教师不但要让学生认清科学知识是什么,更要促进学生将科学知识转化为观察实验现象和分析解决问题的视角与思路,再通过具体的实践活动,让学生固化成稳定的认知方式。通过对两节“不同类型的晶体”同课异构课的观察和分析更使我们清晰地认识到,教学设计应该基于学生的已有知识和认知发展的轨迹,创设丰富的情境和一系列的活动,让学生积极主动地参与教学的思维活动。

一、两节“不同类型的晶体”的教学设计及其启发

1.两节“不同类型的晶体”的教学设计

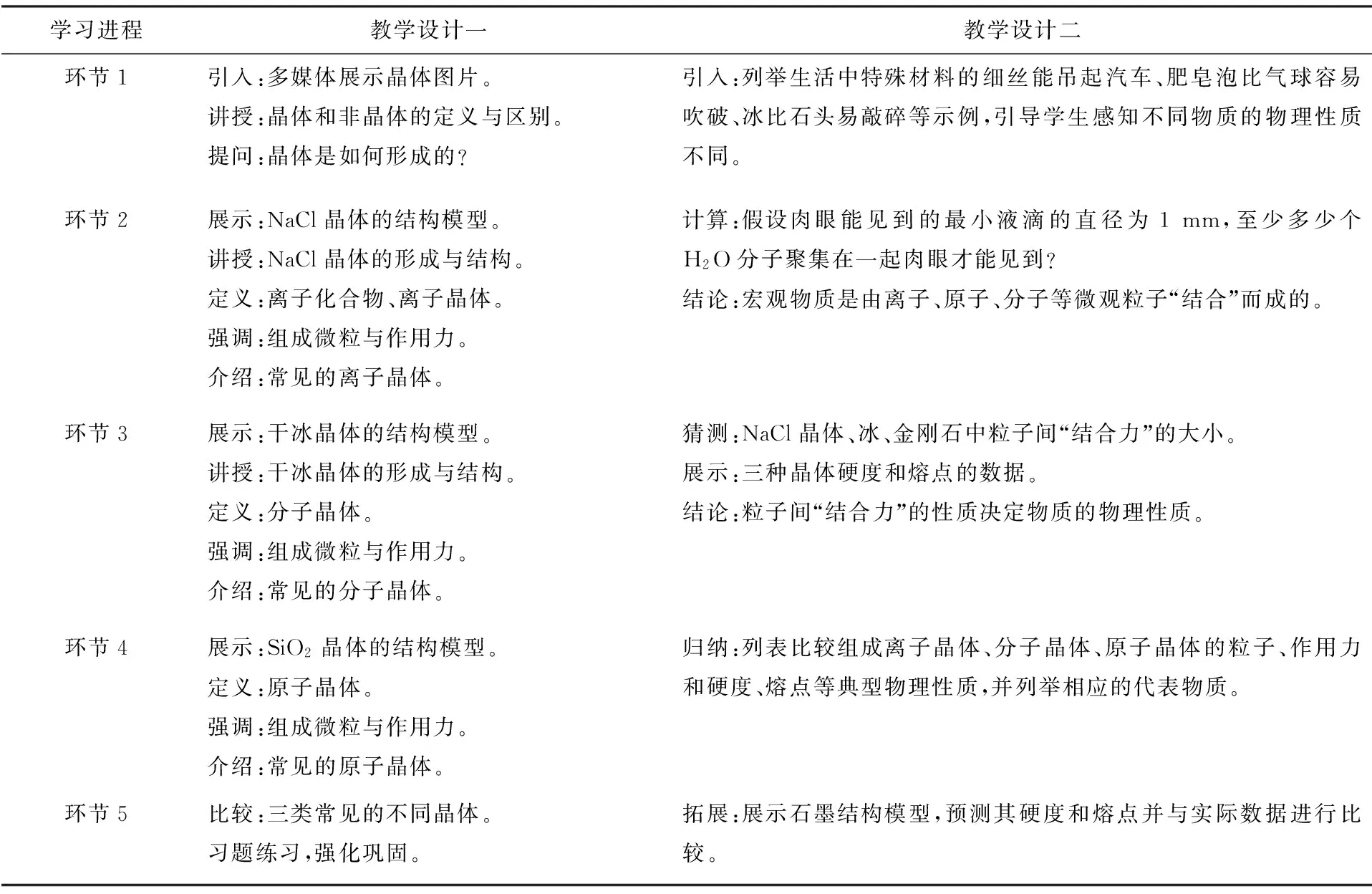

在一次同课异构教学研讨活动中,对于苏教版《化学2》中专题1“微观结构与物质的多样性”第三单元“从微观结构看物质的多样性”的“不同类型的晶体”,两位教师的设计思路截然不同,给大家留下了深刻的印象。具体的教学设计如表1所示。

2.由两节“不同类型的晶体”获得的启发

对比教学设计一、二对应的两节“不同类型的晶体”同课异构课可以发现,它们分别是基于教材知识顺序的“明线”和学生认知发展的“暗线”。

知识是经过几代人思考和实践的结晶,具有严密的逻辑性,经过课程专家选择进入课程教材的学科知识,更是体现着严谨的结构和严密的思维特点。长期以来,我们习惯于“教教材”,奉教材为“圣本”,也就是按照课本知识的呈现方法和组织线索进行“备课”,于是形成了一条非常清晰的教学线索——教材的“知识顺序”,这种教学线索是一条非常清晰的路径,容易被教师所掌握。教学设计一就是基于知识顺序的“明线”:“晶体和非晶体的定义→离子晶体的定义、组成的微粒与作用力、常见的离子晶体→分子晶体的定义、组成的微粒与作用力、常见的分子晶体→原子晶体的定义、组成的微粒与作用力、常见的原子晶体→三种晶体的比较总结”。教师在这一教学活动中的任务就是按照教材线索,运用有关教学理论、方法、策略、技术将严谨的知识高效地搬运到学生的头脑中去。

表1 “不同类型的晶体”的教学设计

无数的教育教学原理都强调教学应该从学生的认知发展出发,但是学生的实际发展情况相对于教材呈现的知识“明线”来说始终处于一种“暗线”状态,恰恰这个“暗线”才是有利于学生认知发展的真正途径。它是以学生发展为教学设计的核心根本,从学生已知(已经掌握了的知识、明白了的事实、理解了的经验等)出发,把要学习的核心知识解压重构、分解到这个线索中。在这样的教学中,由于学生的认知发展必然带来知识的掌握,所以最终能够获得学生认知发展和获取知识的双重效果。教学设计二主要就是基于学生认知发展的“暗线”:“感知物质性质与结构存在一定关系→理性分析组成晶体的粒子不同、粒子间的作用力不同、物质的性质不同→三种晶体的综合比较→建立晶体类型的判断依据”。教师从学生的认知基础和思维发展线索安排教学,学生的认识逐步自然提升,认识和掌握的知识必然深刻。

按照教材知识顺序的“明线”设计教学的优点是:学生容易形成明晰的知识结构体系,课堂效率比较高。但缺点也是显而易见:对教师来说,限制了教师教学的创造性,教学设计缺少教师个人思想,容易导致课堂教学千人一面,教学中只见“知识”和“为了知识的教学技术”的存在,看不到教师的个性和教学特点。按照这种“知识顺序”进行教学设计易导致教学成为一种技术下的灌输,使本应充满灵动的教学行为沦落为一种机械重复的“劳动行为”,最后会造成教师心理疲倦,失去教学激情,产生职业的倦怠感。对于学生来说,长期下来容易使学生减少课堂思考容量,养成一种偷懒的“记忆式”学习方式。看似当时课堂知识已经掌握,但这种知识实际是一种“死知识”,从心理学角度来看,没有从学生的已知信息建构知识,学生对知识的吸收缺乏一种咀嚼和消化过程,知识不能进入学生的“长时记忆”,而是需要依靠后续的大量重复训练,因为学生在获得这些知识的时候没有思维的深度,缺少心理认同和自我心理建构的过程,不容易在头脑中生根,这样的知识不能进行应用和创造,不符合学生的认知发展特点。

教材提供的知识结构,是按照知识本身的逻辑顺序呈现的“一种”案例,是教材提供学习知识的一种角度,它是课程专家为该部分知识的教学所提供的一个预设性或者说可能性方案,并不是教师也不是全部学生头脑中最适合的样子,不一定非要按照这样的线路实施教学的“授受”活动。按照认知暗线设计的教学主要有两个特点:一是从实际生活问题出发,让学生感受到应用所学知识和方法自主讨论、解决问题的乐趣;二是当学生面临有所知有所不知的情景时,教师通过对新旧知识的串联、不同角度的串讲激发出学生的求知欲,促进学生内在的发展动力,使学生分析问题和解决问题的能力得以提升。笔者也担心这样的教学设计会因具体知识涉及偏少、不够细致全面、课堂训练量不大等原因而使学生难以应付考试,下课时便随机对4名学生(班级人数共42人)进行了访谈,访谈的主要内容有对本节课的总体感受以及根据物理性质判断晶体的类型、根据晶体类型说明构成晶体的粒子和粒子间的作用力等问题,4名学生都感觉课堂轻松活泼并都能回答出所有提问。也就是说,教学设计二也达到了预期的知识目标。

经过对两节同课异构课的比较分析可以发现,依据学生认知发展的“暗线”设计教学很好地体现了教学活动中的师生作为人的主动性,没有被知识所束缚,这种课堂对学生来说是时刻在场的,知识掌握和学生个人认知发展是同步的。同时也启发我们:教学中既要重视教材知识的逻辑顺序,更要关注学生的认知发展需要,要用合适的方法教给学生最有价值的知识,在提高课堂效率的同时促进学生的认知发展。这对教师来说虽然具有一定的挑战性,需要教师对知识(教什么)和过程(如何教)做出决策,但是为了学生的发展,我们教师应该敢于面对挑战。

二、化学教学关注学生认知发展的若干举措

从以上的讨论中已经发现,化学教学不仅要重视教材知识的逻辑顺序,更应关注学生的认知发展。而要关注学生的认知发展,教师不但要让学生明白有关化学知识的具体含义,而且要通过具体的认知实践活动,将相应的化学知识转化为学生观察化学现象、分析和解决化学问题的方式与思路,让他们形成稳定的认知方式和相应的化学认知结构。实践表明,在日常的化学教学中关注学生认知发展的措施主要有以下几个方面。

1.关注已有认知,为学生搭建新旧知识之间的桥梁

奥苏伯尔曾经说过:“如果我不得不将所有的教育心理学原理还原为一句话的话,我将会说,影响学习的最重要因素是学生已经知道了什么,根据学生的原有知识状况进行教学”。[2]因为人们的已有知识是其一切认知活动的基础,只有在已有知识的基础上,一点一滴地去构建知识的大厦,才有利于扩大个体工作记忆的容量,使新知识进入长时记忆获得贮存,并且使知识在需要的时候能及时被激活和提取,也就是使学生的认知结构得到有效发展。上文中“不同类型的晶体”教学设计二就是一个典型的事例。

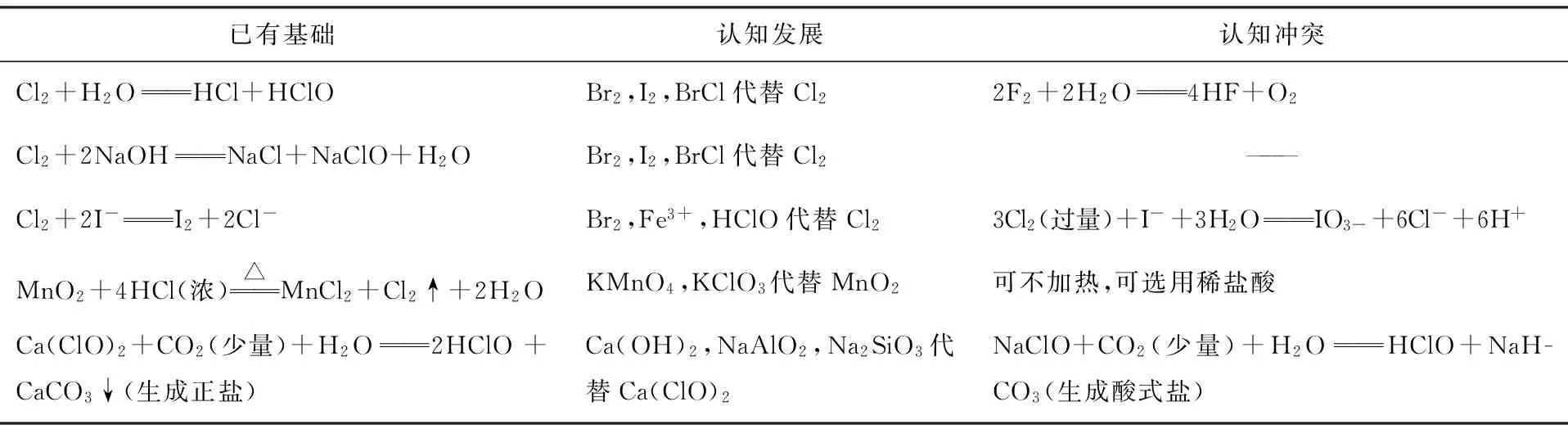

再如,学生在学习《化学1》中的“氯气”时,对于氯气的性质、制法以及次氯酸盐的认识能建立起如表2中的“已有基础”。高考复习的核心任务是“激活知识、深化知识、综合知识和运用知识”。[3]为了深化学生的“氯气”知识,并形成对有关“卤素”知识的正确认知,复习教学中可以把“已有基础”中的某个反应当作一个样本或反应模型,按照演绎推理的逻辑规则产生新知,在做到“学一个,通一片”的同时,引发学生的“认知冲突”,防止不注意“特例”的任意演绎可能导致的错误(如表2所示)。所以,认知的发展是在知识积累的过程中实现的,这一过程是从原有认知到新学知识的跨越,教师的责任就在于促成这种跨越。

表2 “卤素”复习中学生的已有基础和认知冲突

2.创设真实情景,在解决问题的过程中发展认知结构

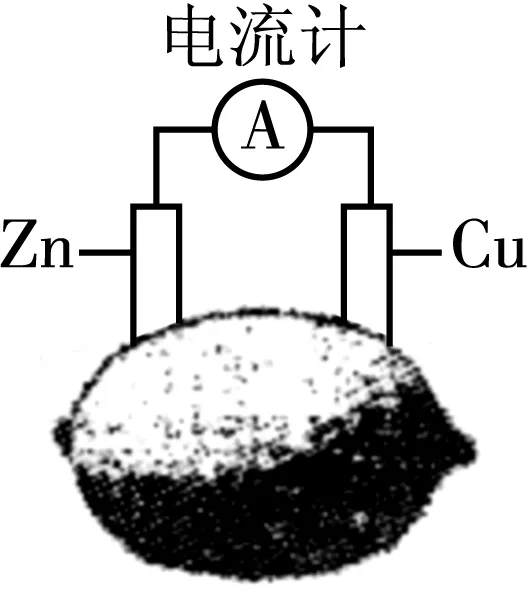

问题情景是有效学习的起点,真实的问题情景不仅能使学生感受到知识的力量,而且能成为激发学生学习知识和发展认知的动力。化学教学要创设认知的学习情景,除了选择那些最普遍的化学原理以外,更应该遵循“从生活走进化学,从化学走向社会”的思路。例如在进行“原电池”的教学时可以结合演示实验设计如下问题:

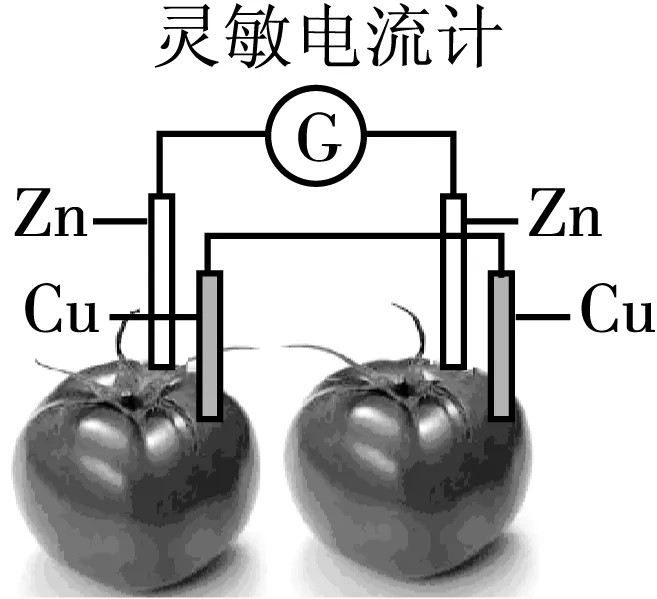

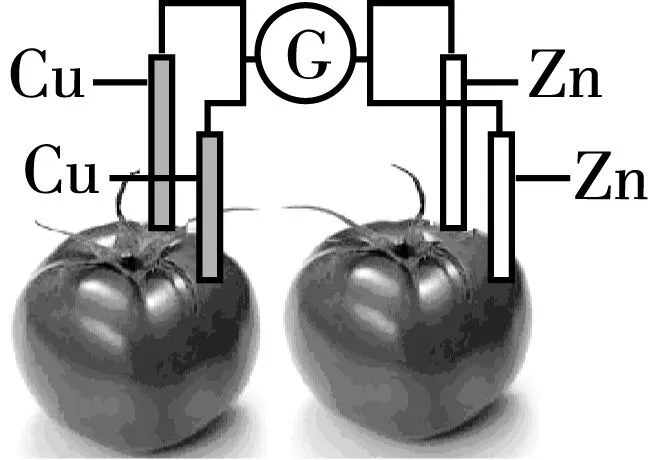

图1 柠檬原电池

问题1:将锌片和铜片按图1方式插入柠檬中,电流计指针发生偏转。将柠檬换成橘子后重新实验,结果发现:开始时电流计指针没有发生偏转,而在调整电极的位置时电流计指针才发生了偏转,分析可能的原因(设计意图:橘子中有囊衣,将Zn和Cu插进不同囊的橘肉中,由于囊衣的阻隔不能形成闭合回路,因此无电流通过,从而导出原电池构成条件)。

问题2:依据原电池原理,设计番茄电池并检测电流的产生,如图A—D,其中合理的是________(设计意图:由普通原电池引出带盐桥原电池的工作原理)。

图A

图B

通过对上述问题的讨论和实验验证,在得出C为合理装置的同时,学生便对原电池的构成条件和工作原理形成了全面的认识。学习过程中,学生既体会到成功的喜悦又潜移默化地受到科学思维方式的感染和熏陶,既轻松掌握了所学的知识,又培养了认知能力和学科素养。

3.组织多样活动,促进学生认知结构的多维发展

要想促进学生的认知发展,教师应在教学中积极地挖掘教学中科学方法的教育因素,组织多样的活动,让学生参与讨论和交流,包括对疑点、假设及论点的提出与评价,促进学生进入高水平的认知活动。例如:在探究水的电离平衡时,教学中有的教师只根据教材直接给出水的电离方程式,而对溶液中OH-为什么不继续电离生成O2-避而不谈,然后直接进行离子积常数和电离常数的相关计算。而同样的内容,在另外一些教师的教学设计中就呈现完全不同的效果。

然后,教师又给出两组数据,O(g)+e-→O-(g),I1=-142 kJ·mol-1,O-(g)+ e-→O2-(g),I2=+844 kJ·mol-1,让学生从另一个角度分析在溶液中不存在O2-而在离子晶体中存在O2-的原因。学生讨论的结果是O2-的能量远比O-和O要高,从能量的观点看,O2-远不如O-稳定。只有在离子晶体中,巨大的晶格能才能满足形成O2-离子时能量上的需要,这就是O2-离子只存在于晶体中的原因。

虽然这一段的讨论交流在这一节课上花费了一定的时间,但对学生分析问题和解决问题能力的提升,特别对后续电化学教学中电极反应式的书写具有铺垫作用,因此从整个教学计划看是省时高效的,同时着实提高了学生的探究意识和智能发展,能有效促进学生的认知发展和解决问题能力的提升。

总之,要从学生认知发展需要的“暗线”出发进行化学教学设计,需要教师具有一定的教学勇气和足够的教学智慧。教学过程中,教师应该对学生的发展有整体的考虑,既要让学生对学科知识有深层的理解,又要注意发展他们的认知技能。只有挖掘和沟通具体知识与学科思想方法之间的内在联系,围绕学科核心内容将知识与认知过程进行整合,才能帮助学生形成较为系统的知识结构和认识思路,从而使他们的认知结构与对知识的深层理解获得同步发展。[4]

[参 考 文 献]

[1] 王文清,郭玉英,贾永.促进科学认知发展的高中物理探究教学模型[J].课程·教材·教法,2013(10):75-79.

[2] 张春兴.教育心理学[M].杭州:浙江教育出版社,1998:219.

[3] 陆军.实施化学高考有效复习的思考与实践[J].中学化学教学参考,2013(4):33-36.

[4] 何彩霞.关注学生认知发展的化学教学:以“乙醇”为例[J].化学教学,2013,(12):29-32.

[责任编辑:陈学涛]

[收稿日期]2015-12-27

[基金项目]江苏省中小学教学研究课题(2015JK11-L113)。

[作者简介]朱圣辉(1975-),男,江苏启东人,中小学高级教师,教科室主任,南通市学科带头人,启东市专业技术拔尖人才。

[中图分类号]G633.8

[文献标志码]A

[文章编号]1002-1477(2016)06-0072-04

学科教学[DOI]10.16165/j.cnki.22-1096/g4.2016.06.019