直接经验、伦理判断与非伦理消费行为再犯

赵宝春

(中南民族大学管理学院)

直接经验、伦理判断与非伦理消费行为再犯

赵宝春

(中南民族大学管理学院)

摘要:为了解答基于经验的非伦理消费行为再犯问题,利用伦理判断这个伦理决策核心变量揭示直接经验的作用心理路径。选取4类典型的非伦理消费行为情景,通过问卷调查方法研究直接经验影响非伦理消费行为意愿时伦理判断所发挥的中介作用和调节作用。结果发现,在控制伦理情景条件下,直接经验仍有利于非伦理消费行为意愿的形成;从心理路径看,直接经验可通过降低伦理判断水平而间接提升非伦理消费行为意愿;但直接经验的绝大部分作用效应通过直接路径传递,基于伦理判断中介作用传递的间接效应相对较弱;直接经验对非伦理消费行为意愿的影响还受伦理判断显著调节,伦理判断水平越高的消费者从事非伦理行为的意愿受直接经验正向影响的程度越大。

关键词:消费伦理; 非伦理消费行为; 行为意愿; 直接经验; 伦理判断

在日常生活中,违反伦理道德规则的非伦理消费行为问题变得越来越严重,这类行为对当事企业和市场环境带来的严重冲击已引起了商业实践者和市场监管方的普遍担忧[1]。对行为主体而言,很多非伦理行为只不过是消费者基于自身经验积累的不自觉选择,也就是不经意间发生的习惯性行为再犯。但客观上,这种现象显现了“积习难改”的特征,因而治理难度较大。

一些基于仿冒品消费等单一伦理决策情景的研究发现,前期的行为经验积累有利于后续再购意愿的形成[2]。也就是,有经验的消费者在后续决策中更愿意继续选择这样的非伦理行为。这在一定程度上证实,直接经验在非伦理消费行为再犯中确实发挥了重要的促进作用。不过,从所关注的议题看,这些研究还未着手揭示直接经验在非伦理消费行为再犯决策中的作用心理路径。就此开展研究有利于深入理解基于经验的非伦理消费行为再犯决策的发生机制,对有效推进非伦理消费行为问题治理有重要价值。

行为决策理论显示,行为意愿既是行为决策的结果,也是内隐行为决策阶段向外显行为实施阶段转换的关键节点[3],因此,揭示非伦理消费行为决策机制实质是揭示非伦理消费行为意愿的形成机制[1]。这就意味着,研究直接经验在非伦理消费行为再犯决策中的作用心理路径需要以非伦理消费行为意愿(再犯意愿)为目标变量,努力寻找能为直接经验传递作用效应的决策中间环节,并在此基础上揭示直接经验影响非伦理消费行为意愿的作用路径规律。

在消费伦理研究中,伦理判断是被公认的用于解释伦理意愿形成机制的前置变量。主流的商业伦理理论模型也显示,揭示伦理行为意愿形成心理路径离不开伦理判断这个重要环节[4]。作为个体伦理决策心理过程的核心环节,伦理判断本身就是直接预测后续行为意愿的最重要的变量;更重要的是,该变量还是传递行为意愿影响因子作用效应的重要桥梁。因此,利用伦理判断这个决策中间环节开展研究是揭示直接经验影响非伦理消费行为意愿作用心理路径的首选视角。

本研究以伦理判断为媒介构筑研究框架,系统检验其在直接经验影响非伦理消费行为意愿时所扮演的中介变量和调节变量角色,力图从伦理判断视角揭示直接经验在非伦理消费行为再犯决策中的作用心理路径特征,并为非伦理消费行为治理实践提供有益的启示。

1理论基础

1.1直接经验

直接经验是相对间接经验而言的,二者的根本区别在于经验来源主体的不同。前者是伴随行为主体参与而获得的知识积累[5],而后者则来自他人。直接经验是决定个体决策信息收集行动的一个基本前提[6],一般而言,绝大多数决策者首选自主信息作为决策基础,只有在自主信息不够的情况下才会关注外来信息[7],因此,在个体决策中直接经验被认为更重要。

过去的行为及结果反馈会影响后续的行为选择[8],甚至可能导致某种锁定效应[9],这是因为前期积累的经验有利于智力增长和技能改善[10],基于经验的决策也有利于智力资源的节省[11]。作为依赖过去实践获得并保留在记忆中的知识替代品,经验不仅直接决定了消费者在特定情境下的决策能力[12],还有利于行为意愿的形成[13],因此,经验是影响消费者行为的关键因素[14],这已得到产品消费领域实证研究的支持[15]。但这些研究主要基于经济理性的效用标准(结果好坏)做出行为合理性评价,并未关注行为决策的伦理成分。因此,直接经验对消费者行为决策的影响还需在伦理情景下予以检验。

在消费伦理研究领域,早期的H-V伦理模型已将经验作为影响伦理行为意愿的重要个体属性变量予以确立[4]。少量的实证研究也提供了佐证。如针对仿冒品消费[2]、盗版软件消费[16]等特定伦理问题的研究都发现,直接经验在后续行为意愿的形成中发挥了重要的促进作用。事实上,很多非伦理行为都是在先前经验基础上做出的,重复的经历越多,在信念上,消费者越倾向于认同该行为,即不再把该行为等同于非伦理行为,结果在行为上越有可能再犯[17]。1.2伦理判断

作为评价行为道德合理性的感知过程,伦理判断表明了决策者所考虑的特定行为的伦理接受程度,是决策者面对伦理困惑时的必然选择。它反映了决策者对行为过程合适性的测定,或对行为是否伦理的评估,因此被认为是伦理行为意愿最重要的预测变量。基于此,学者们常常通过测量非伦理消费行为伦理程度评估状态来预测消费者的后续行为倾向[18]。

主流的商业伦理理论模型基于伦理判断勾画了伦理意愿影响因子的作用心理路径。一般而言,这些影响因子通过伦理判断的中介作用间接影响行为意愿[19]。实证研究也显示,伦理判断在这些因子影响行为意愿时发挥了重要的桥梁作用[20]。因此,揭示直接经验影响非伦理消费行为意愿的心理路径,有必要以伦理判断为切入点。

商业伦理理论还认为,在一些特殊情况下,消费者基于本体评估标准(行为对错)做出正确的伦理判断,但在实际选择中却有可能抛开了伦理判断,并仅出于对行为结果的渴求而做出选择[4]。因为很多时候人们只关注外部制约条件、当时压力和自身利益等,忽略了事件中的伦理问题[21]。这即意味着,在伦理决策情景下也有变量可绕开伦理判断这个中间环节而直接作用于行为意愿。

更进一步,几乎所有的商业伦理理论模型都显示,伦理判断是影响行为意愿的核心环节[4],且伦理判断与行为意愿之间的因果关系已得到大量实证研究的支持[22]。这些研究成果充分显示了伦理判断在伦理行为意愿形成过程中的突出作用。因而有理由推断,当影响因子绕开伦理判断直接作用于行为意愿时,其作用效应可能还会受到伦理判断调节。但现有的商业伦理理论模型并未显示与此相关的信息,实证研究也未能在此方面做出探索。

基于直接经验和伦理判断等领域的文献研究,可归纳出两个有待解答的学术问题:①直接经验对非伦理消费行为意愿的影响是否依赖伦理判断这个中间环节?②直接经验影响非伦理消费行为意愿的作用效应是否受伦理判断调节?本研究将围绕上述问题推导研究假设并予以检验。

2研究假设

在绝大多数情况下,消费者的伦理判断是基于本体评估和目的评估的综合结果而形成的。其中,本体评估强调的是行为本身的对错,目的评估则强调行为结果的好坏。一般而言,消费伦理影响因子被认为可以通过伦理评估影响伦理判断,进而影响行为意愿,已有相应的实证研究成果为此提供支持[23]。作为反映决策者个体属性特征的重要变量[5],直接经验已被证实也是影响非伦理消费行为意愿的重要变量[2]。因此,从决策心理流程的角度讲,直接经验可通过伦理判断对非伦理消费行为意愿施加间接影响。由此提出如下假设:

假设1伦理判断可在直接经验影响非伦理消费行为意愿中发挥中介作用。

一些基于计划行为理论[3]的研究发现,经验影响行为意愿时可不依赖行为态度等中介变量[5]。行为经验同行为态度等变量一样也是后续行为意愿的直接预测因子[24]。鉴于H-V伦理模型与计划行为理论的同源性[25],H-V伦理模型中的伦理判断同计划行为理论中的行为态度等核心变量处于同样的逻辑层次。因此可以推断,在非伦理消费行为决策情景下,直接经验也可不需伦理判断这个中间环节而直接作用于行为意愿。由此提出如下假设:

假设2直接经验可直接影响非伦理消费行为意愿。

还有一些研究涉及到了经验影响个体决策作用效应的相对程度。SUTTON[26]认为,在不断重复的情景或行为中,行为经验比行为态度等计划行为理论核心心理变量更能决定行为是否发生。CONNER等[27]更详细解释说,在这样的场合,行为更大程度上是基于个体习惯等潜在线索做出的自动反应,而计划行为理论所主张的行为态度等核心中介变量的影响则相对较弱。这些研究结果暗示了在传递行为经验作用效应方面直接路径相较于间接路径的突出性。由此提出如下研究假设:

假设3 直接经验影响非伦理消费行为意愿时直接路径传递的作用效应大于伦理判断间接路径所传递的作用效应。

从定义上看,伦理判断仅仅是决策主体有关决策情景或行为是否伦理的主观评估[19]。伦理判断水平高并不意味着决策者就一定没有非伦理行为。因为有大量研究证实,伦理感知状态并不与现实的伦理(或非伦理)行为完全一一对应[28]。甚至有时具有很强道德观念的个体也会同流合污而参与到非伦理消费行为中来[29]。正如前文所述,在行为结果的诱惑下,能做出正确伦理判断的消费者同样可能舍弃道德规则而做出非伦理的行为选择。这就是日常所言的“明知不对,依然要做”的现象。

由于对社会奖赏的期望、对惩罚的回避是激励人们选择社会行为的动机之一,没有遵从社会规范的个体可能招致群体成员的批评,或可见的失望表情,甚至直接的拒绝[30],这是违反伦理规范所需面对的道德风险。但就伦理判断水平高的消费者而言,基于对群体共享道德规范的认知和接受程度更高,与伦理判断水平低的消费者相比,他们更能意识到非伦理消费行为道德风险的存在以及防范风险的重要性。

而利用经验做出决策本身就是风险规避的一种具体方式。因为经验为决策者提供了决策所需的信息[31],有利于决策者对风险做出比较性评估[32]。因此,伦理判断水平高的消费者在做出非伦理行为选择时更强调对直接经验的倚重,以利于对潜在风险的把握,也就是,直接经验对非伦理消费行为意愿的影响程度更高;而伦理判断水平低的消费者很可能根本就未意识到道德风险的存在,因而并不强调对经验信息的依赖。由此提出假设:

假设4 直接经验直接影响非伦理消费行为意愿时受伦理判断调节,且伦理判断水平越高,非伦理消费行为意愿受直接经验正向影响程度越高。

基于上述分析,以非伦理消费行为意愿为因变量,以直接经验为自变量,以伦理判断为中介变量和调节变量构建理论模型(见图1)。

图1 本研究假设模型

3研究方法

3.1情景设计

鉴于研究主题的敏感性,为突破调查对象的防范心理以获得更多真实信息[25],按照商业伦理研究的常态方法,本研究将虚拟情景引入到问卷中,并采用“第三人映射”技巧,通过让被调查者表达他们对于假想第三人行为的态度,来了解他们对于某种行为的态度。

本研究从“非法获益”、“被动获益”、“主动获益”和“没有伤害”等4类经典的伦理情景中各选一项典型的非伦理消费行为(“更换价格标签”、“用过期优惠券”、“拿走多找的钱”和“使用盗版软件”)用于问卷情景设计,主要基于如下考虑:①目前,消费伦理领域针对行为经验的研究都聚焦于单一伦理情景,研究结论的一般化意义非常有限,且单一伦理情景下的研究无法控制伦理情景本身对研究结果可能产生的干扰,揭示直接经验的真实作用规律需要基于多伦理情景的研究;②上述伦理情景分类得到了基于“消费伦理量表”的实证研究较为一致的支持[19],是消费伦理实证研究领域的权威分类;③全部使用“消费伦理量表”中的20余种非伦理行为情景将导致问卷内容过于庞大,调查无法实施,有必要从四类伦理情景中选取最有代表性的非伦理行为用于伦理情景设计, VITELL等[33]就此做出了示范;④基于中国样本的研究发现,在中国环境下上述4种行为的伦理程度有显著差异,可从消费伦理信念的角度很好地予以区分[34]。

在本研究中,单因方差分析结果显示,4种行为的消费伦理信念水平有显著差异(F=28.821,sig.<0.001)。这说明,4种行为在伦理程度上可被明确区分,因此可用于多伦理情景研究,以控制伦理情景可能产生的干扰。

3.2测量工具

本研究关注伦理判断、直接经验和行为意愿等3个目标变量,均通过成熟量表或思路予以测量。测量题项均针对上述伦理情景提出。

VITELL[19]总结前人研究后指出,消费者是基于“是否主动获利”、“是否违法”、“是否有损他人”等三大原则做出伦理判断的。这一观点系统回答了“是否有错”、“为何有错”等关键伦理问题,从本质上系统折射了伦理判断的具体标准(主动性、违法性和伤害性),能更好地揭示伦理判断的基础特征。在本研究中,每个原则对应两个测量题项,所有题项均采用Likert 7级计分法测量,得分越高,表示调查对象伦理判断水平越高。该量表Cronbach’sα值为0.743。此外,本研究还将该量表同“消费伦理量表”所包含的同类情景的对应项目做横向比较,结果发现二者高度相关(r.=0.521,sig.<0.001),这说明本研究的伦理判断量表具有良好的结构效度,可以满足研究需要。

对直接经验的测量则主要聚焦于行为者过去从事某项行为的频度[15]。本研究通过两个题项测量消费者的行为频率,并采用Likert 7级计分法,得分越高表示直接经验越丰富,Cronbach’sα值为0.847。

行为意愿也由两个题项予以测量,具体内容按照计划行为理论[3]的指导方法和原则设计。该量表也采用Likert 7级计分法,得分越高表示从事该项非伦理行为的意愿越强烈,Cronbach’sα值为0.838。

3.3样本特征

本研究在商场、商业步行街等消费者集中区域做拦截访问。共发放400份问卷,收回353份,剔除72份回答不全等无效问卷,最后281份问卷用于正式分析。样本特征见表1。

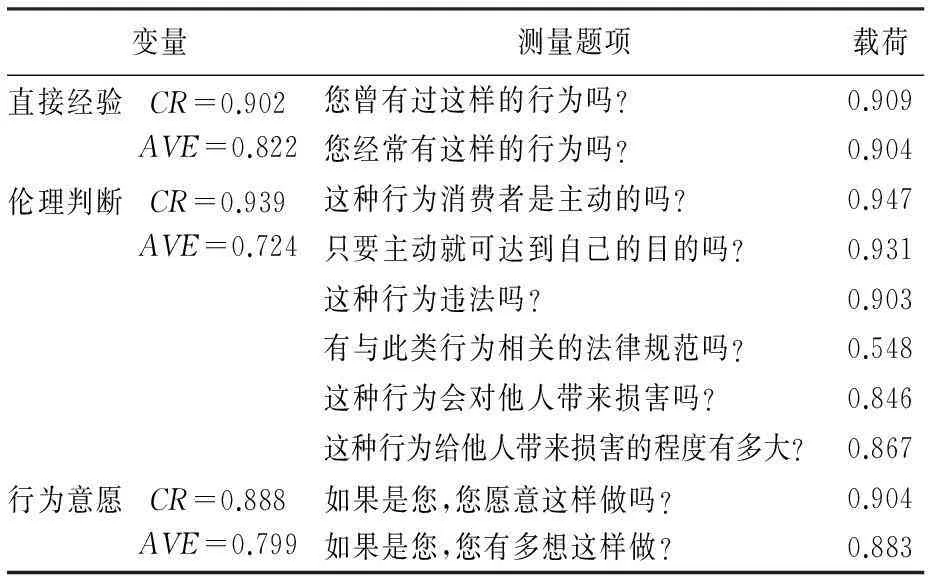

3.4信效度检验

表2显示了观察变量因子负荷及潜变量量表信度指标。信度测量包括复合信度(CR)和平均变异萃取值(AVE)。全部CR值均高于0.700的标准,AVE值也都达到了0.500的标准,且测量题项因子负荷均高于0.500的临界标准。这表明量表测量具有较好的内部一致性和聚合效度。

表1 样本人口统计学特征

注:括号中数据分别对应于4个伦理情景。

表2 观察变量因子载荷

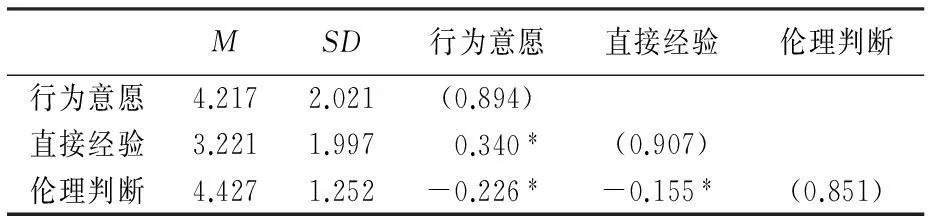

表3显示的是各潜变量之间的相关系数,从中可以发现,本研究主要潜变量彼此间显著相关,且AVE值的平方根均高于相应的相关系数,这说明各构念间的区分效度良好。上述结果综合显示,本研究量表具有良好的信度、聚合效度和区分效度。

表3 潜变量相关系数表

注:﹡p<0.050,下同;括号中数据为AVE平方根。

3.5同源偏差检验

考虑到问卷调查中调查对象、调查时间等因素可能导致的同源偏差问题,本研究在程序上采取了两项预防措施:一是问卷编排中将同一变量的不同测量题项分散陈列;二是在调查实施环节安排每位调查对象只参与一种伦理情景的调查。Harman单因子检验结果显示,最大因子提取方差为32.661%,未超过50.000%的标准,表明本研究同源偏差问题并不突出。

4研究结果

为控制伦理情景和人口统计学变量对直接经验作用可能产生的干扰,本研究选择多元回归分析方法用于正式数据分析。

4.1伦理判断的中介作用分析

伦理判断中介作用分析需依次构建3个回归模型以分别实现如下目的:①检验直接经验对非伦理消费行为意愿的影响;②检验直接经验对伦理判断的影响;③检验直接经验和伦理判断对非伦理消费行为意愿的共同影响。3个模型均以人口统计学变量和伦理情景为控制变量,分析前分类变量均做哑变量处理,所有解释变量都做标准化转换。表4显示了上述3个回归模型的分析结果。

表4 伦理判断的中介作用分析

注:“—”表示该模型中不包含相应变量,下表与此相同。

在模型1中,直接经验能显著影响行为意愿,且直接经验越丰富的消费者,从事非伦理消费行为的意愿越强烈(β标=0.230)。这与其他基于单一伦理情景的研究完全一致。这一结果再次表明,先前的经验积累有利于后续行为意愿的形成,即直接经验促使了非伦理消费行为的再犯;

模型2结果显示,直接经验能显著影响伦理判断,且直接经验越丰富的消费者,伦理判断水平越低(β标=-0.188);

模型3结果显示,直接经验越丰富的消费者,从事非伦理消费行为的意愿越强烈(β标=0.208),这一结果与模型1完全一致,而伦理判断水平越高的消费者从事非伦理消费行为的意愿越弱(β标=-0.158),这一结果也与前人研究完全一致。就直接经验和伦理判断两个变量横向比较而言,在影响非伦理消费行为意愿时前者的作用效应更大。

表4结果还显示,直接经验影响非伦理消费行为意愿的直接效应为0.208,而通过伦理判断施加影响的间接效应为0.022。进一步做Z检验发现,间接效应对应的Z值为2.160(sig. < 0.050),大于1.980的临界标准,因而具有统计显著性。这一结果说明,直接经验可通过伦理判断对非伦理消费行为意愿施加间接影响。结合伦理判断与直接经验之间以及行为意愿与伦理判断之间的负相关关系,可以发现,直接经验能通过降低伦理判断水平而进一步提升非伦理消费行为意愿。因此,研究假设1得到了完全验证。

模型3结果显示,直接经验影响非伦理消费行为意愿的直接效应(β标= 0.208)有显著意义,因此研究假设2也得到了完全验证。

比较而言,直接经验影响非伦理消费行为意愿的间接效应(0.022)只占总体效应(0.230)的9.565%,而直接效应占总体效应的90.435%。这说明,在直接经验影响非伦理消费行为意愿的路径中,直接路径占绝对主导地位,而基于伦理判断的间接路径只是补充,因此研究假设3也得到了完全验证。

4.2伦理判断的调节作用分析

调节作用分析首先需要分析主效应和交互效应。表5中的模型1对应的是直接经验和伦理判断影响非伦理消费行为意愿的主效应,结果显示,主效应显著,因此可在此基础上利用交互项开展后续的交互作用分析。

表5 伦理判断和直接经验的主效应和交互作用分析

交互作用分析在模型1主效应分析基础上增加伦理判断和直接经验的交互项(表5中的模型2)。结果显示,伦理判断和直接经验交互项能显著影响行为意愿(β标= 0.231)。这说明,在影响非伦理消费行为意愿时,伦理判断和直接经验可以产生显著的交互作用。同主效应模型比较可以发现,交互项的作用方向与直接经验一致,这表明在交互作用中直接经验的影响力更大。

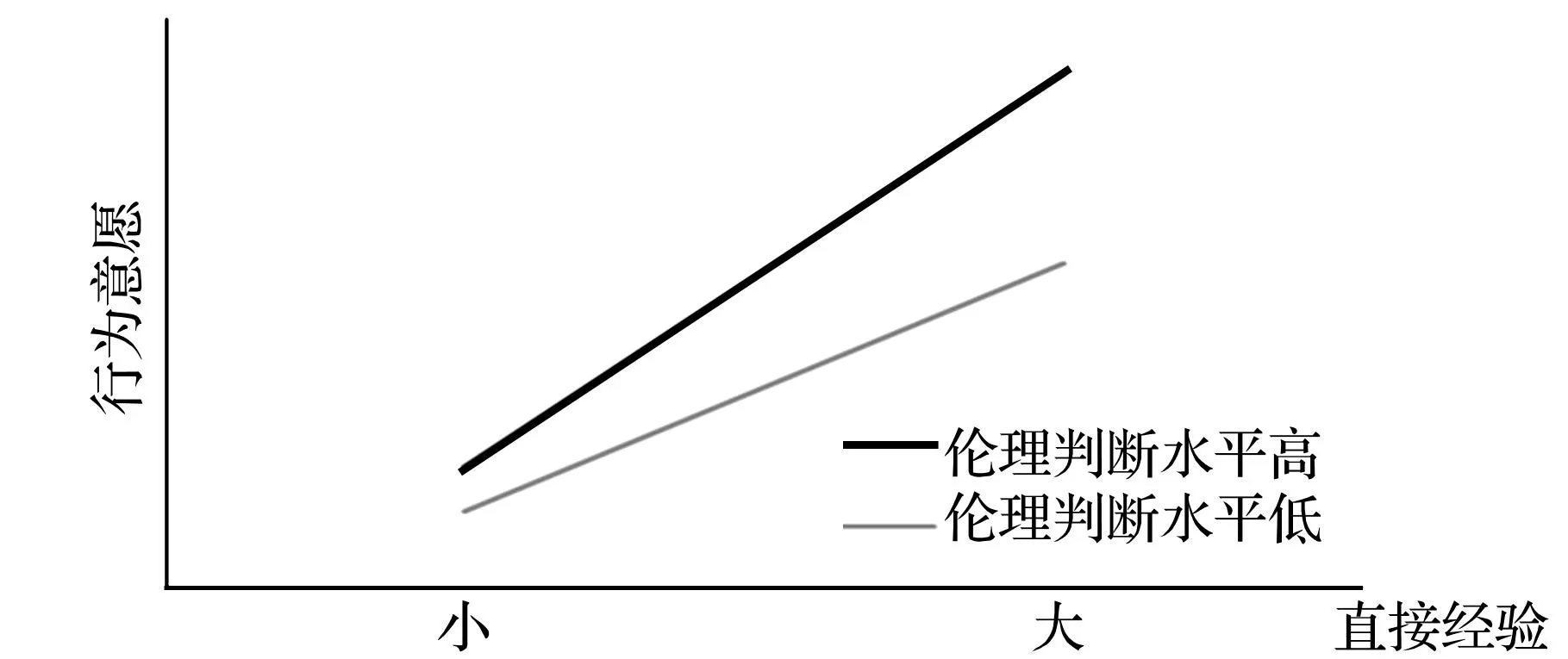

基于交互效应模型绘制伦理判断调节作用示意图(见图2)。结果显示,伦理判断水平高和伦理判断水平低的两条直线明显有相交趋势,且在两种情况下,行为意愿均与直接经验正相关。其中,在伦理判断水平高时,行为意愿与直接经验正相关的程度更大。这表明,伦理判断可以显著调节直接经验对行为意愿的影响,且与伦理判断水平低的消费者相比,伦理判断水平高的消费者从事非伦理消费行为的意愿受直接经验影响程度更大。因而研究假设4得到了完全验证。

图2 伦理判断的调节作用

5结论、启示与不足

如前文所述,基于单一伦理情景的研究成果表明,消费者先前经验积累有利于后续非伦理行为意愿的形成,一旦具有相应的行为经验,后续再犯的意愿会有所提高,从而在一定程度上呈现出了“积习难改”的特征。本研究在控制伦理情景潜在干扰的前提下再次证实了这一结论。不仅如此,本研究还发现了直接经验在促使非伦理消费行为再犯中的特殊角色。

(1)从作用效应看,与伦理判断这个公认的消费伦理决策影响因子相比,直接经验在促使非伦理消费行为意愿形成中的作用力更大;

(2)基于伦理判断的间接路径是消费伦理影响因子影响行为意愿的常态心理路径,但本研究发现,直接经验依赖这种常态路径传递的作用效应远不及直接路径传递的作用效应,这表明直接经验促进非伦理消费行为再犯可不依赖中间环节,因而具有强烈的自主性;

(3)尽管直接经验对非伦理消费行为意愿的影响可以脱离伦理判断的中介作用,但在伦理决策情景下,这种影响依然受伦理判断调节,且直接经验对非伦理消费行为意愿的促进作用还得到了伦理判断的强化。

上述结论从不同角度揭示了直接经验在非伦理消费行为再犯中的突出重要性,有利于消费伦理理论的发展和完善。①消费伦理理论认为,在特殊情况下有的变量可不需伦理判断的中介作用而直接产生影响,不过一直以来,实证研究并未为此提供证据。本研究有关直接经验直接作用路径的发现为此提供了有力的证据;②伦理判断被认为是决定随后行为发生的最有价值的因素,如商业伦理理论模型所显示的,实证研究也揭示了伦理判断在行为意愿预测中所扮演的原因变量的角色。而本研究则发现了伦理判断扮演调节变量的全新角色,这为消费伦理理论的进一步完善拓展了思路。

上述结论还可为企业营销实践和非伦理消费行为问题治理提供有益启示。尽管过去理论研究者和营销实践者不约而同地强调了基于传统价值标准的消费者道德教育以提高伦理判断水平的重要性,但本研究表明,在非伦理消费行为意愿的预测中,伦理判断的重要性不及直接经验,且直接经验对行为意愿的影响具有很大的独立性。因此比较而言,在非伦理消费行为治理中,营销者应将阻止消费者直接经验的获取作为首要任务予以考虑。

但这并不意味着道德教育失去了意义。①从中介效应角度看,道德教育有利于改善消费者的伦理判断水平,因而可从伦理判断这个中间环节切断直接经验通过降低伦理判断水平进而提升非伦理消费行为意愿的心理路径;②从调节效应角度看,伦理判断水平提高就意味着做出非伦理消费行为选择需要更为丰富的经验积累作为支撑,也就是提高了非伦理消费行为决策的门槛,因而可以将经验不太丰富的消费者拒之门外。因此,强化基于传统标准的道德教育仍非常必要。

此外,按照消费伦理理论的观点,消费者的经验积累之所以能绕开伦理判断对非伦理消费行为意愿产生直接影响,根本原因在于决策者对行为结果的渴求。这种行为其实是决策者在行为结果的强烈诱惑下放弃了道德矜持而做出的选择。也就是,当得到的好处大于付出的成本时,就会放弃伦理道德。因此,从降低行为结果诱惑性的角度采取措施也是非伦理消费行为治理的重要思路。例如,通过变换交易场景布局、改变常态业务范式、尝试新的营销手段等方法打破决策环境的稳定性,促使消费者更能意识到风险的存在和较高的机会成本,从而降低通过非伦理手段获利的欲望;同时还应为消费者提供更多理所当然的获利机会,让消费者渴求获得的行为结果通过正常渠道和方式也可获得,从而避免“迫使”部分消费者为获利而犯错。

本研究还有一些不足之处。例如,本研究发现,直接经验直接影响非伦理消费行为意愿受伦理判断的正向调节,原因在于伦理判断水平高的决策者更能意识到行为选择的道德成本,因此,更需要依赖直接经验对潜在的风险进行评估,那么直接经验是否可以通过改变风险认知进而影响非伦理消费行为意愿呢?再例如,如果将伦理判断和风险认知作为中介变量同步引入,那么二者所传递的直接经验影响非伦理消费行为意愿的间接效应在程度上有何差异呢?也就是伦理判断和风险认知哪个更能发挥中介作用呢?等等,这些问题都还需要在后续研究中予以解答。

参考文献

[1] 赵宝春. 非伦理消费情景下感知风险对行为意愿的影响:直接经验的调节作用[J]. 管理评论,2016,28(2):116~126

[2] 郭俊辉,袁云峰,徐小青.仿冒品重复消费的动力机制[J].财贸经济,2012(1):123~131

[3] AJZEN I. The Theory of Planned Behavior [J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 1991, 50(2): 179~211

[4] HUNT S D, VITELL S J. The General Theory of Marketing Ethics [J]. Journal of Macromarketing, 1986, 6(1): 5~15

[5] 赵宝春. 直接经验对自主学习意愿的影响:基于计划行为理论的应用[J]. 心理科学,2012, 35(4):921~925[6] HSU L L, WALTER Z. Search Engine or Content Website? A Local Information Seeking Classification Model Based On Consumer Characteristics And Website Perceptions [J]. International Journal of Human-Computer Interaction, 2015, 31(4): 263~276

[7] KLINE B, WAGNER J. Information Sources and Retail Buyer Decision-Making: The Effect of Product-Particular Buying Experiences [J]. Journal of Retailing, 1994, 70(1): 75~88

[8] OLIVIA L W L, TONG C, WONG A. The Impact of Materialism on Consumer Ethics: An Empirical Study on Adult Students in Hong Kong [J]. Journal of Management Research, 2012, 4(2): 51~87

[9] SHI S W, ZHANG J. Usage Experience with Decision Aids and Evolution of Online Purchase Behavior [J]. Marketing Science, 2014, 33(6): 871~882

[10] LEE E, MATHUR A, FATT C K, MOSCHIS G P. The Timing and Context of Consumer Decisions: Insights from the Life Course Paradigm [J]. Marketing Letters, 2012, 23(3): 793~805

[11] BAMBERG S, AJZEN I, SCHMIDT P. Choice of Travel Mode in the Theory of Planned Behavior: The Roles of Past Behavior, Habit, And Reasoned Action [J]. Basic and Applied Social Psychology, 2003, 25 (3): 175~187

[12] RODGERS W, NEGASH S, SUK K. The Moderating Effect of On-Line Experiences on the Antecedents and Consequences of On-Line Satisfaction [J]. Psychology and Marketing, 2005, 22(4): 313~331

[13] KIM S B, SUN K A, KIM D Y. The Influence of Consumer Value-Based Factors on Attitude-Behavioral Intention in Social Commerce: The Differences between High- and Low-Technology Experience Groups [J]. Journal of Travel and Tourism Marketing, 2013, 30(1/2): 108~125

[14] 傅胜蓝,秦进. 在线度假旅游产品消费者购买意向的实证分析——消费经验的调节作用[J]. 管理现代化,2014(6):40~42

[15] TEICHMANN K. Expertise, Experiences and Self-Confidence in Consumers’ Travel Information Search [J]. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 2011, 5(2): 184~194

[16] TAN B. Understanding Consumer Ethical Decision Making With Respect to Purchase of Pirated Software [J]. Journal of Consumer Marketing, 2002, 19(2): 96~111

[17] 曾伏娥. 消费者非伦理行为形成机理及决策过程研究[M]. 武汉:武汉大学出版社,2010:101~102

[18] 赵宝春. 西方消费伦理实证研究述评[J]. 外国经济与管理,2009,31(9):38~46

[19] VITELL S J. Consumer Ethics Research: Review, Synthesis and Suggestions for the Future [J]. Journal of Business Ethics, 2003, 43(1/2): 33~47

[20] CULIBERG B, BAJDE D. Consumer Recycling: An Ethical Decision-Making Process [J]. Journal of Consumer Behavior, 2013, 12(6): 449~459

[21] 陈银飞,茅宁.心理距离、伦理判断与供应商伦理管理[J].管理科学,2014,27(3):83~93

[22] MUDRACK P E, MASON E S. Ethical Judgment: What Do We Know, Where Do We Go? [J]. Journal of Business Ethics, 2013, 115(3): 575~597

[23] LU L C, CHANG H H, CHANG A. Consumer Personality and Green Buying Intention: The Mediate Role of Consumer Ethical Beliefs [J]. Journal of Business Ethics, 2015, 127(1): 205~219

[24] CONNER M, ARMITAGE D J. Extending the Theory of Planned Behavior: A Review and Avenues for Further Research [J]. Journal of Applied Social Psychology, 1998, 28(15): 1429~1464

[25] FUKUKAWA K. Developing a Framework for Ethically Questionable Behavior in Consumption [J]. Journal of Business Ethics, 2002, 41(1/2): 99~119[26] SUTTON S. The Past Predicts the Future: Interpreting Behaviour-Behaviour Relationship Social Psychological Models of Health Behaviours[C]// RUTTER D R, QUINE L. Social Psychology and Health: European Perspectives, 1994, 71~88. Aldershot: Avebury

[27] CONNER M, MCMILLAN B. Interaction Effects in the Theory of Planned Behavior: Studying Cannabis Use [J]. The British Journal of Social Psychology, 1999, 38(2): 195~222

[28] LIU Z X, ZENG F, SU C. Does Relationship Quality Matter in Consumer Ethical Decision Making? Evidence from China[J]. Journal of Business Ethics, 2009, 88:483~496

[29] LOGSDON J M, THOMPSON J K, REID R A. Software Piracy: Is It Related to Level of Moral Judgment? [J]. Journal of Business Ethics, 1994, 13(11): 849~857

[30] FISHER R J, ACKERMAN D. The Effects of Recognition and Group Need on Volunteerism: A Social Norm Perspective [J]. Journal of Consumer Research, 1998, 25(3): 262~275

[31] COX D F. Risk Handling in Consumer Behavior ——An Intensive Study of Two Cases[C]//COX D. Risk Taking and Information Handling in Consumer Behavior, Harvard University Press, 1967:34~82

[32] LOFSTEDT R E, RENN O. The Brent Spar Controversy: An Example of Risk Communication Gone Wrong[J]. Risk Analysis, 1997, 17(2): 131~136

[33] VITELL S J, SINGHAPAKDI A, THOMAS J. Consumer Ethics: An Application and Empirical Testing of the Hunt-Vitell Theory of Ethics [J]. The Journal of Consumer Marketing, 2001, 18(2): 153~178

[34] 赵宝春. 消费者伦理信念水平与其出生地的关联:中国城乡二元社会背景下的实证研究[J]. 管理世界,2011(1):92~100

(编辑刘继宁)

Direct Experience, Ethical Judgment and Recidivism of Consumer Unethical Behavior

ZHAO Baochun

(South-Central University for Nationalities, Wuhan, China)

Abstract:Direct experience plays an important role in the recidivism of consumer unethical behavior, and ethical judgment is a vital step in the process of ethical decision-making. To exploit the psychological mechanism of direct experience functioning in the formation of consumers’ unethical behavioral intention, ethical judgment is selected as the major factor considering its significance toward the solution of “old habits die hard” in the recidivism of consumer unethical behavior. In this study, questionnaires under four typical ethical situations are used to check the mediating effect and moderating effect of ethical judgment in the impact of direct experience on consumers’ unethical behavioral intention. The results suggest that , under the condition of controlled ethical situations, direct experience is still found to promote the formation of consumer’s intention to behave unethically; direct experience could affect consumers’ unethical behavioral intention directly or/and indirectly through ethical judgment. Moreover, the function of direction experience is transmitted in the direct pathway much more than in the indirect one. Additionally, ethical judgment is found to moderate the effect of direct experience influencing consumers’ unethical behavioral intention, and the higher the level of ethical judgment is, the more unethical behavioral intention is influenced positively by direct experience.

Key words:consumer ethics; consumer unethical behavior; behavior intention; direct experience; ethical judgment

中图法分类号:C93

文献标志码:A

文章编号:1672-884X(2016)04-0483-08

基金项目:国家自然科学基金资助项目(71472189);教育部人文社会科学研究资助规划项目(14YJA630094)

收稿日期:2015-10-04

通讯作者:任胜钢(1975~),男,湖南常德人。中南大学(长沙市410083)商学院教授、博士研究生导师。研究方向为创新与创业管理。E-mail: 13875856216@163.com

DOI编码: 10.3969/j.issn.1672-884x.2016.04.002