化学学科观念统摄化学知识的教学

陈美钗

摘要:提出化学学科观念统摄化学知识的复习教学,以“利用微粒的观点看物质及其变化复习课”为例,开展教学内容分析、教学设计,以及对该课进行教学反思。

关键词:微粒观;教学内容分析;教学设计;教学反思

文章编号:1008-0546(2016)08-0027-02 中图分类号:G633.8 文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2016.08.010

化学学科观念对于学科核心知识和学科思维具有高度的统摄。化学复习教学中以学科观念为指导,帮助学生进行知识网络建构和思维模式建构,是一种十分有效的复习策略,使用此策略进行复习,教学设计的核心是教师要善于从单元核心内容中抽提出核心观念,再将核心观念融合于特定问题情景中,让学生在问题解决中实现两种建构。“利用微粒的观点看物质及其变化”的复习课,正是基于学科观念统摄化学知识与思维的视角。

一、教学内容分析

1. “为什么教”

微粒观是人们对物质微粒性的基本看法,表现为自觉在原子、分子的微观层面上认识宏观物质的组成、结构、性质、用途和变化现象等的思维倾向[1]。微粒观的形成对于理解和解释宏观的化学事实和现象,理解化学反应的实质,了解化学符号的意义等具有重要的意义。

教材以逐级建构的形式呈现文本,因此对于化学观念的建立和形成所需要的素材分散在教科书的各个环节,零散而又不系统,在课时备课过程中如果缺乏整体观念,只注重每一课时的内容,而忽略了教科书前后知识的联系,就无法为学生化学基本观念的形成提供足够的支撑。因此,在完成新授课的学习,依据微粒的观点看物质及其变化这一单元整体对教材进行重组,并利用这一观念来组织单元整体教学,对于促进“微粒观”的思维模型的构建具有重要的意义。

2. “教什么”

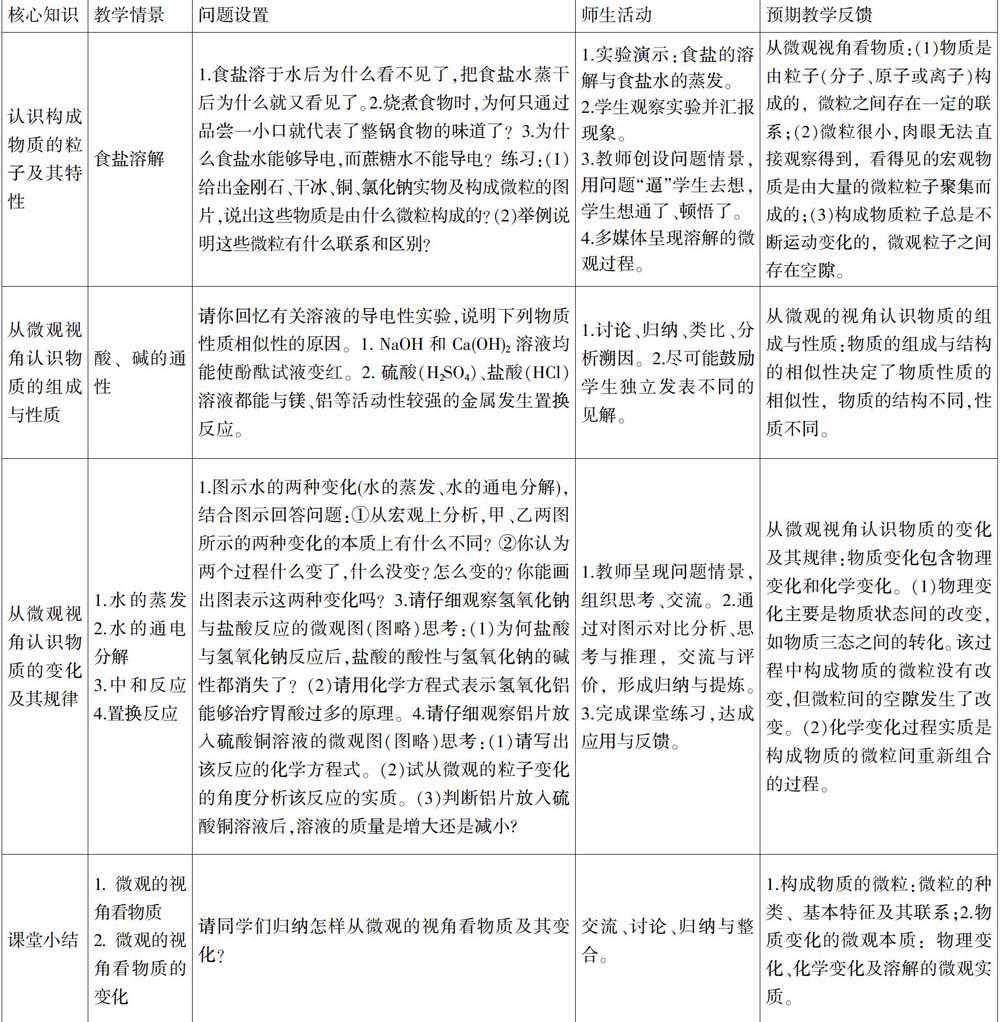

从化学学科特点和微粒观的角度来分析,化学是在分子、原子层面研究物质组成、变化及其规律的一门基础的自然科学[2],微粒观强调从微粒的角度来看待物质组成与运动变化。因此,对于本课时“教什么”的问题,侧重落实如下三个方面:(1)认识构成物质的粒子及其特性。(2)从微粒视角看待物质的组成与性质。(3)从微粒的视角看待物质的变化及其规律。着力帮助学生建立从微观的视角认识物质及其变化的思维倾向。围绕“微粒观”这一基本观念,紧密联系学生已有的生活经验,将化学知识与社会生活情景相结合,对沪教版《九年级化学》(上、下册)进行梳理,分别从教材不同章节选取食盐溶解、酸碱的通性、水有三态变化、水的分解、中和反应、置换反应等作为教学素材,对素材进行深加工,实现相关的化学事实性知识进行温顾,循序渐进地建立起“微粒观”这一学科观念。

3. “怎么教”

微粒观立足于具体的微粒知识,是微粒知识在学生头脑中的提炼与升华。这要求教师要有观念意识、整体意识,通过组织学生对物质的宏观变化现象的本质进行深入分析,展开想象、类比等思维活动,逐步形成对物质微观的认识。由于微粒“看不见”、“摸不着”,教师要充分利用实验、实物、模型、图示、多媒体等直观手段,引导其分析微观结构、变化过程;将教学内容转化成问题组,促进学生深入思考、并给予学生充足的交流与表达,使学生们对所学知识产生微观本质上的动态理解,再把宏观过程简洁准确地抽象为化学式、化学方程式等符号表征。

简单地将化学观念以条目的方式教学,并不能有效地帮助学生形成化学基本观念,只有帮助学生亲身体验化学知识的的发现过程和应用价值,感悟到化学知识中蕴含的化学思想、观点和方法,才能将知识转化为观念。因此,在教学策略上采取将知识问题化、问题情景化、活动化,让学生在具体活动的探究中有感悟。

二、教学设计

三、教学反思

1. 反思课题确定

本课实施后,获得同行对该课题设计思想的充分的肯定,教学设计一定要思考“为什么教”的问题。回想自己课题确定之前的忐忑不安,因为微观粒子太抽象,学生已有的认识少,该课以往没有尝试过,并且将在省级培训示范课中实施,然而,该课题的价值取向驱动着我,之前我认真阅读了《初中化学教学策略》、《走向生本的教科书设计》等学科著作,都不同程度地阐述了微粒观的形成对学生的学习和发展有着重大的意义;基于开展“基于学科观念建构的单元整体教学”的探索,该课题的实施能够使学生的化学科学思维得到有效的发展。

2. 反思教学重难点突破

微粒观建构之难在于微粒的不可见性,教学通过实物、图片、化学实验等直观教学手段以及让学生画微观图等,有利于建立宏观与微观相联系的化学思维方式;教学设计通过对微粒观内容进行界定,并将它转化为四个问题组,问题组层层递进,不仅帮助学生对有关的事实性知识进行回顾,同时促进构成物质微粒的相关观点的形成,而且在此基础上获得拓展和提升。

将“从微观的视角认识物质及其变化及其思维倾向”作为该课时的教学重难点。在课堂的实施过程中,通过“对话”教学、课堂练习等形式的监测、反馈,对从微观的视角认识物质及其变化的思维倾向这一教学重难点突破得好。例如:在“食盐的溶解”切入教学环节,学生无法从宏观视角转换到微观视角,通过给出食盐溶解的微观动画,一滴水的含有水分子的数据,引导认识构成物质的粒子以及特性后,在后续的“酸碱通性与氢离子、氢氧根离子”这一教学情景帮助学生认识微观的视角看物质组成与性质,当我提问“氢氧化钠溶液、氢氧化钙溶液都能使酚酞试液变化的原因?”,一些学生能够脱口回答:“氢氧根离子”,我很惊喜,因为学生已有微观视角看问题的思维倾向了;而在微观视角看物质变化及其规律的教学环节中,学生对水的三态变化以及水的分解的微观分析能够更熟练并且更深入,在交流化学变化原子重组,有部分学生还能够马上联想到质量守恒定律,显然宏观事实到微观、微观到宏观这一宏微转化已在学生的头脑中形成转化意识。

参考文献

[1] 胡久华,王磊.初中化学教学策略[M].北京:北京师范大学出版社,2013

[2] 中华人民共和国教育部.义务教育化学课程标准(2011版)[M].北京:北京师范大学出版社,2012