三明市客家博物馆汉语文本英译解析

吕翠娟(三明学院外国语学院,福建三明365004)

三明市客家博物馆汉语文本英译解析

吕翠娟

(三明学院外国语学院,福建三明365004)

摘要:客家博物馆的汉语文本英译承担着客家文化的传播和交流,让客家文化走出去的责任。调查表明,从生态翻译学的语言维﹑交际维﹑文化维视角解析此博物馆中部分汉语文本的英译,三明市客家博物馆中部分汉语文本英译存在拼写、单词字母大小写不规范、死译、错译、语法错误和零翻译等语言维转换错误,文化维转换错误及交际维转换错误,并不是在生态环境中翻译的结果,没有健康体现翻译的语言维﹑交际维﹑文化维。

关键词:生态翻译学;三明市客家博物馆;英译

博物馆内汉语文本英译不同于普通文本翻译,具有地方特点或民族属性,英汉两种语言转换的处理是英译的基本层面,对英汉文化信息的准确传达以达到预期的交际目的才是重点。生态翻译学是指导博物馆内汉语文本英译的一种较新理论。该理论强调,翻译生态环境和译者适应选择是翻译过程中重要的两方面内容。然而,笔者在参观三明市客家博物馆之后,发现其中部分汉语文本的英译并不是在生态环境中翻译的结果,没有语言维﹑交际维﹑文化维的健康体现。因此,本文将采用调查统计分析的手段,从生态翻译的视角研究此博物馆中部分汉语文本的英译。

一、生态翻译学理论概述

生态翻译学理论从生态的视角去研究翻译,该理论最早由清华大学胡庚申教授提出。生态翻译学的研究基础是翻译适应选择论,也就是说生态翻译学强调译者要适应翻译生态环境。[1](P102)“翻译生态环境”,指的是“原文、原语和译语所呈现的世界,即语言、交际、文化、社会,以及作者、读者、委托者等互联互动的整体”[2](P11)。“翻译生态环境”要宽于翻译的“语境”,它不单单局限于语言环境,还涵盖社会﹑文化﹑经济﹑交际等各方面的原语及目的语的环境。生态翻译学理论强调译者的适应性选择,认为在翻译过程中译者是“中心”,译者必须在翻译生态环境中根据“适者生存”的自然法则来处理翻译文本。该理论提出了多维度的选择性适应与适应性选择的翻译原则,同时还提出了语言维﹑交际维﹑文化维转化的“三维”翻译方法,要求译者在翻译过程中进行语言维﹑交际维﹑文化维之间最佳转换。

二、三明市客家博物馆汉语文本英译现状

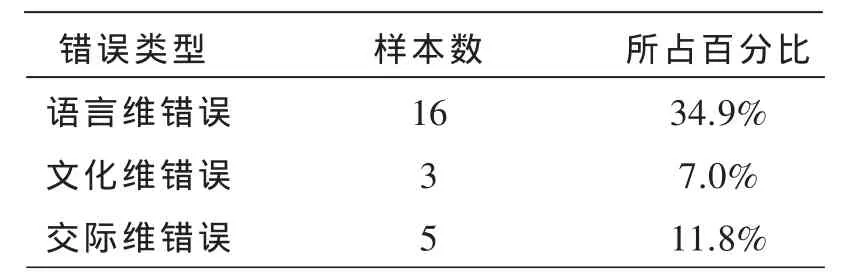

笔者在参观三明市客家博物馆过程中发现,其部分文本的英译质量不尽如人意,不仅无法给外国游客了解三明客家文化给予有效帮助,而且无法为中国客家文化走出去提供有效途径,不利于三明客家文化的传播与发展。因此,笔者将从生态翻译学的视角对馆内部分文本进行研究。笔者在博物馆内共拍摄具有汉英双语的文本照片40张。本研究中,带有汉英双语的文字说明的文本按照汉语一个句点划分为一个样本计算;一件带有汉英双语的文物名称或展品为一个样本计算。经过整理选取了其中43个有效样本,按照生态翻译学的翻译原则及方法,将样本进行归类,在本次样本错误类型统计中,语言维错误占34.9%,文化维错误占7.0%,交际维错误占11.8%。(见表1)笔者将对汉英公示语翻译在语言维、文化维和交际维出现的错误进行详细分析。

表1 三明客家博物馆文本英译错误类型归类

(一)语言维

根据生态翻译学的观点,语言译者的适应首先是语言因素的适应,适应语言,也就是适应语言的意义。[3](P111)在翻译过程中,语言层次的处理是翻译的基本。语言层次分为词语、句子、段落和篇章四个层次。汉英两种语言转换过程中,词语层面主要有语法和词义两个角度。笔者发现,三明市客家博物馆内汉英翻译文本的语言维错误主要表现在汉英两种语言转换过程中出现的单词拼写错误、单词字母大小写不规范、前后表达不一致、用词错误、乱译、死译、错译和语法错误等方面。另外一类是完全没有进行语言转换,称为零翻译。

单词拼写错误。如甘露寺的英译“Mannan Temple”应为“Manna Temple”。

单词字母大小写不规范。如“请上二楼继续参观”原译文为“upstairs for more exhibitions”。这里暂不谈论exhibition和exhibit的区别,作为公示语,除介词以外单词首字母应该大写。“共产党组织”译文“Communist Party organizations”中应该大写首字母“Organizations”。

前后表达不一致。在“崛起的三明”展出部分中,分别有“生态篇”、“经济篇”和“文化篇”。它们的译文分别为“Ecological”、“Economy”和“Culture”。很明显,具有相同语法功能的三个表述中,一个用形容词词性,两个用名词词性,前后表达不统一。当然,“Ecological”应该改译为名词“Ecology”。

用词错误。“星星之火”被翻译为“SPARKS OF FIRE”。假如倒译为中文,就应该是“火之星星”了。笔者认为,“sparks”就足以表达“星星之火”之意了。“马克思主义的火种”原译文为“the seeds of Marxism”。“Seed”中文解释是“种子”,并非“火种”。建议“火种”译为“tinder”。“共产党人在闽西北带领农民”的译文“the Communists led the peasants in the northwest Fujian to ...”中应为“in the northwestern Fujian”。

乱译。此类翻译的结果往往是译文质量差,读者无法理解其含义,也就无法达到公示语的相应目的。如“开始了土地革命、创建苏维埃政权的初步尝试”中“土地革命”被随意译为“the peasant revolve”。

死译。译文字字对应,貌似符合翻译的忠实原文的标准,但在语言习惯上却不符合目的语的特点。比如:“风土民俗”被简单译为Local Folk Custom。实际上,“风土民俗”即为常说的“风土人情”,西方人习惯表达为“Local Customs”,况且原译文单词有误,应该是复数Customs。“在漫长的岁月中,客家先民耕山耘林,生生不息。”的译文“During the long years, Hakka ancestors were plowing through hills, cultivating forests and growing continually.”中,“plowing through hills, cultivating forests”表面上是“耕山耘林”的绝好译文,但是这显然是中式英文,不符合英文表达习惯。而且,“耕山耘林”喻指客家先民们在山林田地耕作劳动的艰苦生活,并非实指原译文所表达的那样“在山上耕种,种植森林”。

错译。“唱山歌”错译为“Singing Folk Songs”。“Folk Songs”在汉语中称为“民歌”。民歌与山歌是有区别的:我国民歌大致划分为号子、山歌、小调三大类。[4]山歌的内容非常广泛,歌词常有即兴性。山歌是劳动人民自由抒发情感的民歌种类。山歌常在户外歌唱,曲调多高亢、嘹亮,节奏多自由、悠长,歌词多为即兴创作。山歌的歌词具有纯朴的情感、大胆的想象和巧妙的比喻等特点,生动鲜活,真切感人。山歌往往在音乐的一开始处便出现全曲的最高音,感情充沛,表达强烈。在高音区,山歌还常常会有自由延长音。有的山歌因音域较高而使用假声或真假声结合的歌唱方法。[5]根据上述,结合客家人所唱“山歌”的实际,“唱山歌”中“山”是凸显点。“山”译为“民”将不足以表达客家人心目中的“山歌”。因此,此处的“唱山歌”应该译为“Singing Hill Songs”。又如,“请上二楼继续参观”错译为“upstairs for more exhibitions”。exhibition和exhibit都可以做可数名词,但有区别:exhibitions指展览会或示范表演,而exhibits则指展览品。因而,此处应改译为exhibits。

语法错误。“......共产党人在闽西北带领农民举行武装暴动,开始了土地革命、创建苏维埃政权的初步尝试”的译文是“...the Communists led the peasants in the northwest Fujian to undertake the armed insurrections and the peasant revolve, making tentative attempt at creating the Soviet regime”。此处前文已经讨论过“闽西北”译法。“开始了土地革命、创建苏维埃政权的初步尝试”的正确理解应该是“开始......尝试”,“土地革命”和“创建苏维埃政权”是并列的语法关系,都充当making attempt的介词宾语。再者,“making tentative attempt at”中介词使用错误,不该是at ,而是to。

零翻译。指仅有汉语文本,并没有提供英文文本。三明市客家博物馆内比较多的展品翻译存在这种现象。如泰宁梅林戏、傀儡戏、莆仙戏,它们可以翻译为Taining Meilin Opera、String Puppet、Puxian Opera。

(二)文化维

文化维的适应性选择指的是译者在翻译过程中关注双语文化内涵的传递和阐释。[3](P112)在许多馆藏文物的名称英译处理中,存在着文化信息的缺失,此客家博物馆展品英译也不例外。如“玉如意”仅仅翻译为“jade ru yi”,而没有传达“如意”在中国人民内心的文化内涵。假如添加注释“s-shaped ornamental object, formerly a symbol of good luck”,相信译文读者在欣赏这展品材质、形状和色彩的同时一定增添了对它文化价值的鉴赏。又如馆中“甘露寺”的译文是“Ganlu Temple”,译文质量也有欠缺,也缺乏文化信息。单凭拼音,尤其是对不懂汉语拼音的读者来说,不足以领会其文化内容。“Manna”在西方人眼中,是再熟悉不过的了(上文提到译者用了错误的拼写Mannan)。若是增加注解“Manna is an edible substance that, according to the Bible and the Quran, God provided for the Israelites during their travels in the desert”就更好了。[6]或是用“Sweet Dew Temple”也行。

再以“唱山歌”为例,是“Singing Hill Songs”还是“Singing Folk Songs”为佳?宁化客家山歌是客家文化代表之一,其基本内容以劳作山歌与爱情山歌这两种类型最为常见。这些山歌内容来源于宁化客家人的生活实践。[7]宁化客家人的生活环境以山地为主,可见“山歌”的基点是“山”,是在户外、山上唱的歌。因此,为体现客家山歌的文化特色,“唱山歌”翻译为“Singing Hill Songs”是最佳的。

(三)交际维

从交际维的角度看,要求译者除语言信息的转换和文化内涵的传递之外,尽量体现原文中的交际意图。笔者认为,“早生贵子”铜镜所搭配的英文译文“May You Soon Have a Son Bronze Mirror”有背原文的交际目的。在中国传统文化中,人们总是希望新婚夫妇能够早日生个儿子。但是,现代社会中,我们所理解的“早生贵子”就是希望新婚夫妻早日怀上孩子,延续香火。[8]“子”并非单指“儿子”,而是“孩子”。

三、生态翻译学视域下的三明市客家博物馆汉语文本英译策略

根据生态翻译学的观点:“译者在翻译过程中只有真正‘多维’适应特定的翻译生态环境和至少‘三维’(语言维、文化维、交际维)的选择转换,才有可能产生恰当的译文。”[9](P16)鉴于上述翻译文本出现诸多“三维”错误,采用生态翻译学三维选择适应性转换来翻译三明市客家博物馆汉语文本是较好的翻译策略。

(一)语言维

语言维的适应性选择转换,即“译者在翻译过程中对语言形式的适应性选择转换。这种语言维的适应性选择转换是在不同方面、不同层次上进行的”[10](P8)。前文已经阐述过,语言层次分为词语、句子、段落和篇章四个层次。英汉两种语言在词法、句法及篇章结构上有很大差异,下文将从词法和句法两方面分析如何运用“语言维”来选择性地适应英汉两种不同语言的生态环境,并进行语言形式的转换。

“雄关漫道”原英文译文为“Along Impregnable Strategic Pass”。其中,“impregnable”汉语解释为“攻不破的,坚不可摧的;毫不动摇”;而“along”的汉语意思为“顺着”。原汉语文本作者似乎对此处的“漫道”的理解是“漫步”,因而,从字面上来理解“Along Impregnable Strategic Pass”的中文意思就该是“沿着攻不破的战略关卡”或“走在攻不破的战略的关隘上”。阅读完这样的英文文本,译文读者将不知所云。

实际上,“雄关漫道”这文本有三段文字,约290个汉字。由于原文字数多且行文的限制,无法摘录原文,但是全文绝大部分内容(近280汉字)意图是表达闽西北地区艰苦的游击战争,仅有6个汉字表达“红旗始终不倒”。虽然如此,但笔者认为,这文本却有毛泽东主席名作《忆秦娥·娄山关》中的诗句“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”之气概。诗中,雄关,解释为雄壮的关隘,即指娄山关。漫道:平缓的斜坡道路或阶梯[11],并非译文作者所理解的“漫步”。有一观点认为,“漫道之意便是徒然说或枉然说。连起来就是:不要说(漫说)雄伟的娄山关真的象铁一样坚固。言外之意,在红军面前,雄壮的关隘再困难也是不成问题的”[12]。既然此文本旨在表达红军的顽强意志,对敌人蔑视,虽然雄关漫道难以攻克,但红军英勇顽强不怕牺牲,终于取得胜利的情感,不可死抠字眼,而应翻译为“storm fortresses”。

再从句法转换的角度来讨论英汉语言的转换。原文:“我国的玉器艺术,具有七千年的悠久历史,呈神巫礼器向世俗生活化的发展趋势。”译文:“The jade art of our country has a long history of seven thousand years, the trend of development of which was from serving as articles of shaman rituals into those of secular life.”从句法上看,汉语原文为一个完整句子,由三个小句组成。英文译文是一个句子,由二个小句构成的。如果不谈此译文的语法,初看译文质量还不错。但仔细分析起来,不如在“悠久历史”之后另起一句显得句意清晰利落;再者,原译文在“...a long history of seven thousand years”和“the trend of development of which...”之间只用逗号隔开,使得英文句子语法模糊,而且“of which...”的语法功能令人费解。因此,此处汉语与英语之间的句法转换并不是恰当使用“语言维”。

再看下面一段效果良好的译文,原汉语语段是:“红军长征后,岩连宁边区根据地坚持了三年坚苦卓绝的游击战争,黄立贵率领闽北独立师在将乐、邵武、顺昌、泰宁等地驰骋,在革命征途上,尽管困难重重,万般艰险,但苏军军民怀着革命事业最终一定会胜利的信念和克服一切困难的决心,与敌人作殊死搏斗,红旗始终不倒。”原译文是这样的:“After the Red Army’s Long March, the guerrillas carried on three years of arduous warfare around the Longyan -Liancheng-Ninghua Border Area. Northern Fujian Independent Dvision, led by Huang Ligui battled across the counties such as Jiangle, Shaowu, Shunchang and Taining. While facing all the difficulties and dangers in the revolutionary journey, the army and the people in the Soviet Area carried out a life-and-death struggle against the enemy with the determination to overcome all obstacles, cherishing the conviction that the revolutionary cause would ultimately triumph. In short, the revolutionary red flags were all the time in the air in Sanming.”

汉语原文123个字,总共一个段落,就一个句子,但是由9个小句组成。这是非常典型的汉语表达形式。汉语句子一般简短明快,结构松散,表面上看“形散”,而内在“神聚”,擅长运用若干小句组成一个具有内在逻辑的句子,甚至有时好几行文字只有一个句子,常见的现象是“一句到底”,如上文的汉语原文。然而,英文则结构严谨,逻辑性强。汉语转换成英语的过程中,就要求使用断句的手法,如上段落中的英文那样,把行文如流水的汉语句式断成几个英文句子,以符合英文表达习惯。

(二)文化维

所谓“文化维的适应性选择转换”,即译者在翻译过程中关注双语文化内涵的传递与阐释。这种文化维的适应性选择转换在于关注源语文化和译语文化在性质和内容上存在的差异,避免从译语文化观点出发曲解原文,译者在进行源语语言转换的同时,关注适应该语言所属的整个文化系统。[10](P8)

如“紫砂”的翻译,馆内英文表述为“purple clay pottery”,这与汉语相吻合,但没有起到文物本身的文化价值传递的作用,英文读者可能还会因此产生误解。紫砂是一种炻器,是一种介于陶器与瓷器之间的陶瓷制品。紫砂的烧造温度不同于陶器,既不是pottery也不是earthenware。目前国际比较流行的译法是“Yixingzisha”或“Zisha”,并不是紫色的陶器,而是一种中国文化中特有的珍贵陶瓷品。

再如,馆内有一藏品“印纹硬陶壶”,其英文名为“Stamped Ornamentation Pottery Ewer”。馆藏文物类似“壶”器皿很多。与之对应的英文单词有jar, pot, vase, jug, ewer等。根据《新牛津英汉双解大辞典》解释,它们在形状、开口大小和开口的位置、颈的形状以及颈部的长或短、有无把手及把手的位置、质地材料等细节上有严格的区分。如:ewe(a large jug with a wide mouth, formerly used for carrying water for someone to wash in)为“大口水壶”,“大口水罐”;jar(a widemouthed cylindrical container made of glass or pottery, especially one used for storing food)解释为“罐子”,“(啤酒)杯”,“缸”;pot(a container, typically round or cylindrical and of ceramic ware or mental, used for storage or cooking)意思为“罐”,“壶”,“钵”,“锅”;vase (a decorative container without handles, typically made of glass or china and used as an ornament or for displaying cut flowers)是“花瓶”;jug(Brit. a small or medium-sized cylindrical container with a handle and a lip, used for holding and pouring liquids; Amer. A large container for liquids, with a narrow mouth and typically a stopper or cap)是“有柄和嘴的罐”或“壶”(英),“狭嘴带盖的大罐”(美)。因此,翻译时必须依据文物本身形状、作用与特征等文化信息来选择相应的词语。如:彩绘陶壶(战国) painted pottery pot(壶);绿釉贴花凤首壶(唐) green-glazed vase in applique shaped like a phoenix head(壶);鸡冠壶(辽) cockcomb-shaped jug (壶)。

(三)交际维

所谓“交际维的适应性选择转换”,即译者在翻译过程中关注双语交际意图的适应性选择转换。这种交际维的适应性选择转换,要求译者除语言信息的转换和文化内涵的传递之外,把选择转换的侧重点放在交际的层面上,关注原文中的交际意图是否在译文中得以体现。[10](P8)

三明市客家博物馆陈列有精美的客家擂茶图片,但是周围并没有任何英文说明,传播客家文化这一基本功能都不具备,更不用说满足交际的意图了。除了中文的文字解说之外,应该附上一些英文表述,以达到交际的目的,如:“Lei Cha, or ground tea, is a traditional Hakka teabased beverage. It is made of tea leaves, peanuts, rice, sesame seeds, beans, salt, orange peel - and sometimes herbs. Hakka people usually use a mortar and pestle to make Lei Cha. It is often served in Longyan along with dishes of nuts, bamboo shoots, mushrooms, meat, sesame seeds and fried rice. Hakka people often offer Lei Cha to their guests.”[13]

近年来,三明的客家文化旅游产业已经有很大的发展,逐渐成为拉动地方经济发展的重要产业。[14](P64)但是,三明客家博物馆作为客家文化旅游产业的一个部分仍然存在着汉语文本英译的问题,如单词拼写错误、单词字母大小写不规范、前后表达不一致、用词错误、乱译、死译、错译、语法错误以及零翻译等语言转换问题;英汉两种文化信息的传递与转换问题和英汉双语交际意图的适应性选择转换的问题。三明客家博物馆汉语文本英译所存在的问题也反映出以下几点:首先,有关部门重视还不够,在政策和管理上需要政府相关部门的协调。其次,还缺乏翻译专业人员的有效的指导,最好解决办法是具有实践经验的中国翻译专业人员同外籍人士进行合作。而客家博物馆的汉语文本英译又承担着客家文化的传播和交流,让客家文化走出去的责任。作为翻译界的新理论,在翻译过程中,生态翻译学要求译者要进行语言、文化及交际多维度的适应选择,从而达到“整合适应选择度最高”最佳翻译。因此,生态翻译学理论对三明客家博物馆汉语文本英译有一定的理论和实践指导意义,有效运用生态翻译学的理论进行英译有助于提升三明的城市品位,改善城市形象;有利于促进三明市旅游文化市场的建设和繁荣;有利于西方人更好地了解客家文化,有利于客家文化走向世界,促进我国旅游文化产业快速健康发展。

参考文献:

[1]王丽娟,王冉.生态翻译学视角下的广州民俗翻译探析[J].绵阳师范学院学报,2012(6).

[2]胡庚申.生态翻译学解读[J].中国翻译,2008(6).

[3]张伟红,生态翻译学视域下的景区公示语翻译——以河南世界文化遗产翻译为例[J].郑州航空工业管理学院学报:社会科学版,2013(4).

[4]小调山歌劳动号子的区别[EB/OL].(2013-06-10)[2014-08-13].http://zhidao.baidu.com/link?url=Ug4_4j_chrSaZDNJpWrVcqEh7QCrme-eLi1laody41UCTWtqMlk7upnnpFlgi0PI0yjgeZoOTIm1a5eqqwKLP_.

[5]Chris.民歌和山歌区别[EB/OL].(2011-06-27)[2014-08-13].http://wenwen.sogou.com/z/q299471702.htm.

[6]Manna[EB/OL(2014-08-15)[2014-08-16].http://en.wikipedia.org/wiki/Manna.

[7]张瑞兰.宁化非物质文化遗产之二:客家山歌[EB/OL].(2009-06-15)[2014-08-14].http://bbs.66163.com/thread-1014723-1-1.html.

[8]早生贵“子”难道真有这么回事儿?[EB/OL].(2014-05-30)[2014-08-15].http://huaiyun.pcbaby.com.cn/2014/0529/zt1568004.html.

[9]刘艳芳.从翻译适应选择看看新闻报道中隐喻习语的翻译[J].上海翻译,2009(4).

[10]胡庚申.生态翻译学的研究焦点与理论视角[J].译论研究,2011(2).

[11]雄关漫道真如铁,而今迈步从头越[EB/OL].(2014-08-10)[2014-08-14].http://baike.baidu.com/view/3577094.htm?fr=aladdin.

[12]双玺灵门.雄关漫道真如铁是什么意思[EB/OL].(2013-01-12)[2014-08-14].http://zhidao.baidu.com/link?

[13]Lei Cha[EB/OL].(2013-08-13)[2014-08-16].http://www.chinadaily.com.cn/m/fujian/2013-08/13/content_16890961.htm.

[14]黄晓珍.论三明客家文化旅游资源的开发利用[J].三明学院学报,2011(1).

(责任编辑:林泓)

Analysis of English Translation for Chinese Texts in Sanming Hahaka Museum

LYU Cui-juan

(School of Foreign Language, Sanming University, Sanming 365004, China)

Abstract:Chinese texts in Sanming Hahaka Museum serve to transmit Hahaka culture. However, the investigation found that there exist the errors of English translation including those in spelling, capitalizing, grammar, wrong translation, rigid translation and zero translation. The English translation is not the fruit for the linguistic, intercommunicative and cultural dimension in the ecological environment.

Key words:Eco-translatology; Sanming Hahaka Museum; English translation

作者简介:吕翠娟,女,福建浦城人,副教授。主要研究方向:笔译,口译。

基金项目:三明学院科研基金项目(A201302/G)

收稿日期:2014-08-20

doi:10.14098/j.cn35-1288/z.2015.01.016

文章编号:1673-4343(2015)01-0084-06

文献标志码:A

中图分类号:H059