《西厢记》中红娘的角色功能

庄清华(厦门大学嘉庚学院,福建漳州361005)

《西厢记》中红娘的角色功能

庄清华

(厦门大学嘉庚学院,福建漳州361005)

摘要:王实甫《西厢记》中的红娘是古典戏曲中颇具特色的丫环形象。作为一个机警聪慧、善良热心的丫环形象,红娘在剧中传书递简,推动着情节的发展,发挥“白”的作用,增加“白”的叙事功能,插科打诨,调节着剧场的气氛,又在冲突中起着很好的均衡作用,使爱情故事中的人物关系与相互牵制不断发生变化,最终成就了张生与崔莺莺的爱情。不同于符号化的书童形象,这个特殊的丫环形象,光鲜生动,在全剧中展现出不可低估的角色功能。

关键词:《西厢记》;红娘;角色功能

在《诗经》中静女式的恋爱方式为礼教所禁止之后,青年男女之间正常明朗的爱情就变得晦涩而几近罪恶了。然而,礼教束缚的只能是爱的形式,却永远无法阻挡那发自人性的真实情感。也正因此,深居闺房的贵族小姐在追求爱情的道路上必然显示出其特殊性,如故意丢下一块手帕。但手帕也不能常丢,还有被误捡的可能。于是,善良机警而又不识字的婢女便充当了极受爱情男女主人公欢迎的“第三者”。

翻看元杂剧中的爱情戏,这样的婢女不少。在性格上,这类婢女常常具有以下三个共同点:一是聪慧机警,能够帮小姐传递书信而不被爱情冲突中代表礼教束缚的另一方所发现;二是善良热心,能为真诚的爱情所感动,敢于冒险为男女爱情主人公通风报信;三是目不识丁,这样就不会涉及知情不知情问题,既可开脱自己,也为小姐制造了许多隐瞒真相、维护面子的灵活机动的空间。应该说,在那个特殊的时代,正是她们的勇敢与真诚,以及她们发自人性的话语和行动,温暖并鼓舞着人们对爱的幻想。而其中最典型的,当数《西厢记》中的红娘。

一

从史实来看,封建社会“奴婢贱人,律比畜产”[1](P4),奴婢的身份地位是很低的,他们是主人的财产,可以买卖。他们没有独立的户籍,甚至没有姓名自主权,而由其主人另取新名,或有名无姓,或随主人姓氏。[1](P2-3)在一般情况下,主仆的等级是非常分明的,无论是服饰,还是发型,都有明显的区别,也不准他们读书识字,甚至要世代为奴。尽管他们本性不同,智愚有别,但大多忠诚于主人,老实本分,做该做的事,说该说的话,丝毫不敢越礼。若要搬上舞台,大抵也只能是龙套人物。那么,《西厢记》中红娘形象何以如此光彩夺目,作为一个丫环角色,她在剧中又具有什么样的角色功能呢?

第一,从剧情内容上看,红娘推动着情节的发展。我们知道,封建社会“男女授受不亲”等礼教的束缚,贵族小姐根本就不可能直接接触意中人,爱情故事的发展无疑需要身边婢女的传书递简,恰如《西厢记》中莺莺与红娘。在这方面,前人的评说最多,而以金圣叹的批语最为精妙:“譬如文字,则双文是题目,张生是文字,红娘是文字之起承转合,有此许多起承转合,便令题目透出文字,文字透入题目也。”“譬如药,则张生是病,双文是药,红娘是药之炮制。有许多炮制,便令药往就病,病来就药也。”[2](P19)槃薖硕人则将红娘提到了侠女的高度:“看《西厢》者,人但知观生、莺,而不知观红娘。红固女中之侠也。生、莺开合难易之机,实掺于红手,而生、莺不知也。倘红而带冠佩剑之士,则不为荆、诸,即为仪、秦。”[3](P60-61)(《槃薖硕人增改定本<西厢记>》卷首)可见,红娘在成就张生莺莺爱情婚姻上,具有举足轻重的作用。

第二,从戏曲的表现手法上看,红娘充分发挥了“白”的叙事功能。单就剧本而言,作为代言体的戏剧不同于一般的叙事文学,往往要通过对话或说唱来展开情节,并抒发心志。尽管中国古典戏曲以唱为主,元杂剧以唱分旦本、末本,但离了“白”,戏就无法进行。所谓“若叙事,非宾白不能醒目也。使仅以词曲叙事,不插宾白,匪独事之眉目不清,即曲之口吻亦不合。”[4](P256)(杨恩寿《词余丛话》卷二《原文》)《西厢记》中,正是张生与红娘的对白,以及红娘与莺莺的对白交代了情节的发展。其中,中介人——红娘的“白”更不可小觑。另外,元杂剧“一人主唱”的艺术体制决定了主要由主角演唱的表演模式,配角则以对白或独白为主要手段,“用说白表演来配合主角演出,敷叙剧情,联贯情节,插科打诨,为引入主角歌唱提供条件”[5](P64)。所以,能充分发挥“白”的作用,自然非丫环莫属了。

第三,从剧场效果上看,红娘起了调节剧场气氛的作用。古人认为“词是肉,介是筋骨,白、诨是颜色。”[3](P120)(袁宏道《集诸家评语》,《沈际飞评点牡丹亭还魂记》卷首)“白”除了能叙述情节,还能与“诨”一起在剧中起调节剧场氛围的作用。“诨”,是指“诙谐逗趣的话,亦即戏曲中的滑稽宾白”,被认为是“人参汤”,有提神之功效。[6](P210)戏曲是为老百姓所喜闻乐见的俗文化,生于民间,长于民间,一方面影响着民间文化精神的形成与传播,另一方面也为民间文化精神所滋养并限制着。所以,跟节日民俗关系密切的戏曲,在审美趣味上也必然追求热闹亲切的艺术效果。加上中国传统美学上对“中和之美”的追求,对“温柔敦厚”的期待,“乐而不淫,哀而不伤”[7](P12)(《论语集注》卷二《八佾》)的审美心理势必要求人们铸造出亦悲亦喜、悲喜交加的戏曲形式。“尚圆”情结希望戏曲有个大团圆的结局,然而单一和顺利的故事情节又不能满足人们体验丰富情感的需求,于是悲欢离合,插科打诨,调节着整个戏剧的节奏,让人们在悲悲喜喜、哭哭笑笑中满意且尽兴。

在才子佳人戏里,讲究本色当行的元杂剧作家是不会让小姐口出“下里巴人”之语的——这不单是真实不真实的问题,而是会影响到戏的主调及主人公形象塑造的问题。因此,在没有突出的净、丑角色的时候,说些俚语、俗语,滑稽逗乐的任务自然落在丫环身上了。《西厢记》里,红娘无论是“白”还是“唱”,作家都不忘让她适时地活跃一下剧场氛围。如当老夫人突然赖婚时,她边嘲讽张生“街上好贱柴,烧你个傻角”,边安慰他“你休慌,妾当与君谋之”[8](P40);当莺莺提防她,做假意儿被她揭穿时,她又是气愤又是同情,“为一个不酸不醋风魔汉,隔墙儿险化做了望夫山”“你用心儿拨雨撩云,我好意儿传书寄简。不肯搜自己狂为,只待要觅别人破绽。受艾焙权时忍这番,畅好是奸。‘张生是兄妹之礼,焉敢如此!’对人前巧语花言;——没人处便想张生,——背地里愁眉泪眼”[8](P54);而在卑鄙的郑恒面前,则大胆地骂他是个“木寸”“马户”“尸巾”等。这些清新活泼、充满生活气息的俗语、俚语,不但充分表现了红娘的聪慧泼辣、正直善良,也巧妙地调节着剧场气氛,丰富着观众的审美体验。另外,在红娘的唱词里,还常常夹有带白(即唱者在唱的时候自己又掺了一句“白”),如下文中的仿宋体字部分:“把似你休倚着栊门儿待月,依着韵脚儿联诗,侧着耳朵儿听琴。见了他撇假偌多话:‘张生,我与你兄妹之礼,甚么勾当!’怒时节把一个书生来跌窨,欢时节——‘红娘,好姐姐,去望他一遭!’——将一个侍妾来逼临。难禁,好着我似线脚儿般殷勤不离了针。”[8](P64)这种“带白”,改变了生、旦主唱时必须唱大段曲子的庄严感,变换了音乐的节奏,很容易使音乐情态变得诙谐滑稽,轻松愉快起来。加上这些“带白”多模仿莺莺口气,听来自然令人忍俊不禁。

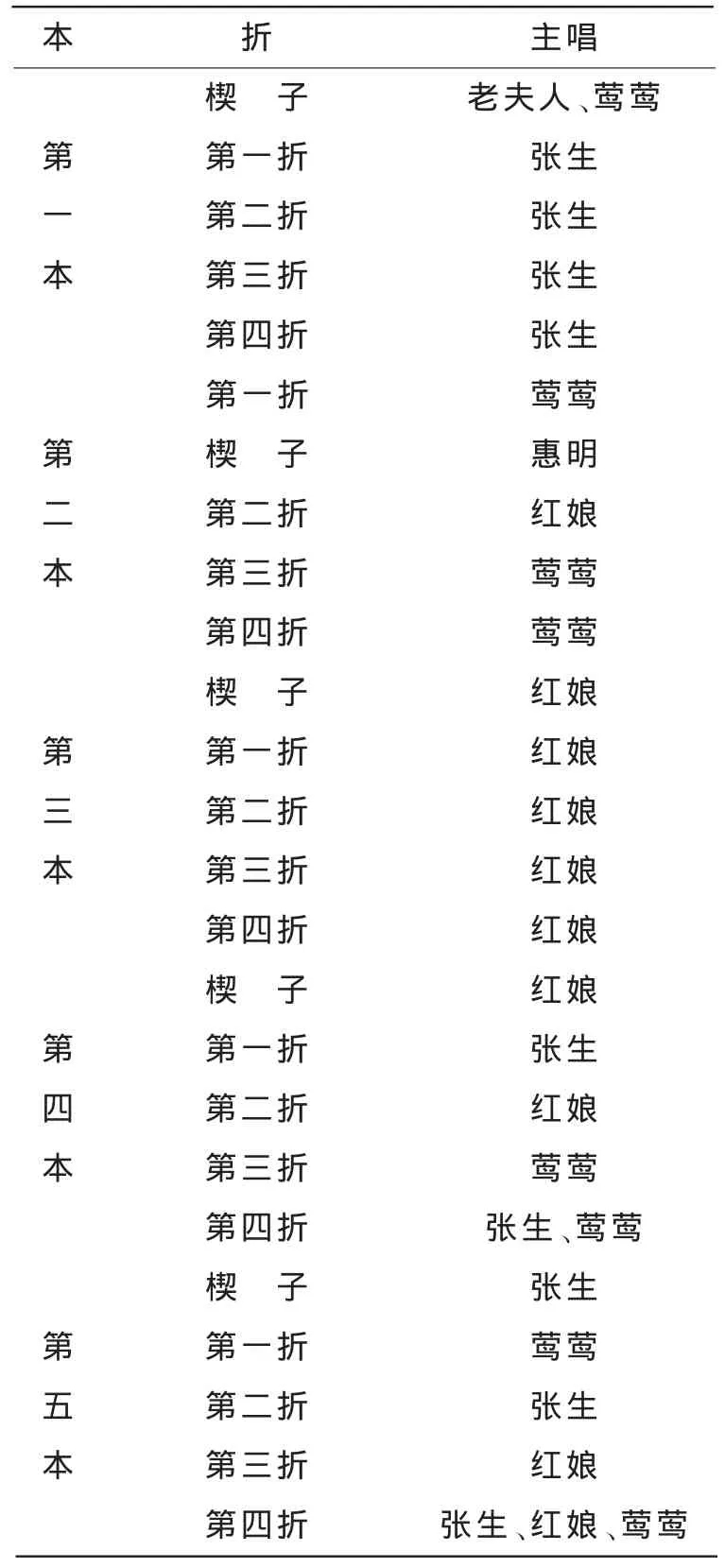

二

人物关系安排上,红娘的存在,增强了角色安排的合理性,形成力量的牵制与均衡。承自诸宫调等说唱艺术的元杂剧自然也继承了其“一人歌唱”的形式,旦唱的为“旦本”,末唱的为“末本”,活跃在舞台上的更多只能是主要角色的旦或末。这虽然有利于叙事,但不利于刻画更多的人物形象,更重要的是,这种形式容易造成剧场的单调与沉闷,因此,其他配角的介入,无疑使得角色安排更为合理。正如许之衡所说的那样,安排角色,不能“生旦频频出场”“若能不即上场,别用他角间之,则尤为合也”[3](P433)(《论传奇之结构》,《作曲法》)。《西厢记》中红娘的积极参与就丰富了舞台视觉冲击(见表1),增强了剧场的艺术感染力。

有人认为《西厢记》是受了南戏的影响,因为《西厢记》产生的年代,南戏已有很大的发展。的确,南戏的体例不同于北曲的“一本四折”,篇幅较长,常常十几出甚至几十出,所以,虽以生、旦为主要歌唱角色,但其他各个角色都可以参与演唱,甚至外、净、丑也唱。这大抵会对元杂剧的创作产生一定的影响。但元杂剧中爱情戏对丫环的运用绝不是单纯的模仿,这除了以上几点作用外,在角色安排上还有冲突力量的牵制与均衡等功用。

表1 红娘在剧中的主唱情况

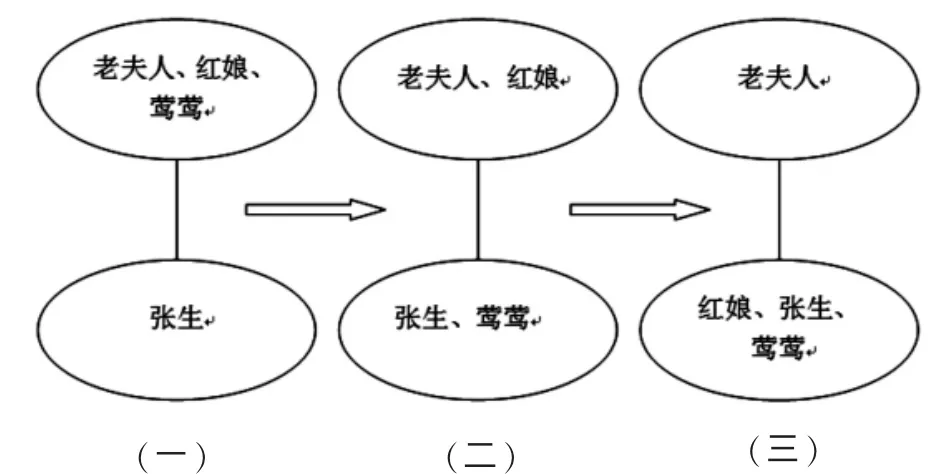

众所周知,一部戏要有冲突才有戏,冲突是戏的生命。而冲突是各种不同力量的较量,若力量悬殊,合力的趋向过于明显,则力的形式单一薄弱,力的立体感、丰富感也就荡然无存了。相反,若戏里正方、反方,以及正、反方中的正反方,形成各种错综复杂的力,彼此牵制较量,自然就能构建力的立体多维视觉,从而延长了冲突的长度,拓宽了冲突的广度,挖掘了冲突的深度。于是,冲突以其韧性和宽厚演绎并张扬戏的特殊美质。这就是爱情戏中反对势力和推动力的存在理由,以及《西厢记》中还要有老夫人和红娘的重要原因。《西厢记》中冲突的主要力量双方是老夫人(包括郑恒)与张生、莺莺、红娘,同时又有张生与莺莺的矛盾冲突、莺莺和红娘的矛盾冲突。剧情随着力量各方人员的错综变化而跌宕起伏。(见图1)

图1 《西厢记》人物关系变化图

故事一开始,老夫人与女儿等“扶柩至博陵安葬;因途中有阻,不能得去”[8](P1),故暂安普救寺内;张生则是“上朝取应”,顺路到普救寺游玩的。此时,冲突尚未形成,就像拔河比赛,刚刚准备队列而已。但情况马上发生变化,当红娘陪同莺莺到佛殿散心而与张生不期而遇时,拔河比赛迅速调整两边人员,“五百年前风流业冤”就像开赛的哨子,随着张生的一望,莺莺的一“回顾觑”而正式吹响。不过,这时的红娘尚属老夫人一边,她小心看管保护着小姐,以礼教的身份左右小姐的行动方向:“那壁有人,咱家去来。”[8](P5)对于张生的发痴,更是代表老夫人狠狠地抢白了他一番,骂他读书人居然不知“礼”,并举实例说明夫人治家之严,“有冰霜之操”,最后警告他“今后得问的问,不得问的休胡说!”[8](P11-12)绝对的严守职责。所以,在人物关系(二)处,我们不免为张生莺莺担心,莺莺有爱不敢传达,张生有爱无法传达。绳子两边的胜负已然分明,张生、莺莺爱情的力量孱弱不堪。

然而,突发事件发生了,比赛暂停。普救寺被困的紧急事故使冲突力量两方重新洗牌,拔河队伍的人员发生“位移”,两边的力量随即发生变化。这个重要人物就是红娘!张生的仗义脱险,老夫人的弃义赖婚,张、莺的真诚相爱,使红娘冒着可能被“打下下截来”的危险,勇敢地从绳子的另一边跑过来,真心帮助张莺二人,决意做二人的“撮合山”。这个身份低微、古道热肠的丫环,当她对张生唱出“你休要呆里撒奸;你待要恩情美满,却教骨肉摧残。老夫人手执着棍儿摩娑看,粗麻线怎透得针关。直待我拄着拐帮闲钻懒,缝合唇送暖偷寒”[8](P55)时,我们不能不为她的选择而深深感动。于是,我们可以暂时陶醉在胜利的喜悦当中,这就是人物关系(三)提供给我们的表面现象。

但是,老夫人绝对不是“孤军奋战的战败者”,她拥有着无形却又无处不在的支援军——封建礼教!可以说,她是貌似弱小实则强大,仍是胜利方的潜在趋向。所以,张生、莺莺只能偷偷相会,而事发之后,二人更是不知所措。这时,仍是可敬可爱的红娘,以爱心壮胆,机智勇敢地击退老夫人的“援兵”——封建礼教,她先指责老夫人言而无信,接着“以其人之道反治其人之身”,直攻她的后盾:“目下老夫人若不息其事,一来辱没相国家谱;二来张生日后名重天下,施恩于人,忍令反受其辱哉?使至官司,夫人亦得治家不严之罪。官司若推其详,亦知老夫人背义而忘恩,岂得为贤哉?”[8](P75)红娘的这一席话可谓是合情合理,无懈可击。更令我们关注的是,红娘的这一招使得冲突力量的较量再一次发生变化。

可见,美不仅在于结果,还在于过程。其中,角色的安排,特别是红娘这一角色的设置,使得各方力量在牵制与均衡中,呈现出多变的合力,使情节一波三折,观众亦在其中体验到起起落落、亦悲亦喜的复杂情感,从而使剧作获得良好的艺术效果。

三

当然,除了对冲突力量的影响外,红娘这一角色的设置还具有这样的作用,即在张生、莺莺双方爱的天平上,红娘无疑是莺莺这一头必须添加的砝码。相爱与否跟矛盾力量的冲突不同,它不能像冲突一样,势必要较量出一个你弱我强你输我赢,恰恰相反,它必须获取一个力量均衡的结果,一方示弱,则爱的程度减半,只有爱的双方投入一样,爱的表示对等时,爱的天平才平衡。所以,爱的较量与戏中的矛盾冲突也许在过程上具有相似点,但二者的起点与追求的结果是截然不同的。剧中张生的示爱方式丝毫不受影响,他可以大大方方地告诉法聪,更可以疯疯癫癫地逮着红娘便诉苦。莺莺因为礼教的束缚,爱而不能言,只能做“回顾觑”科,或隔着墙儿听琴,再大胆,也不过是有意无意地偷和首诗。相比之下,天平无疑倒向张生这边,而这种倾斜必然破坏了对称和平衡美。这样,和莺莺朝夕相伴,虽位为主仆但情同姐妹的红娘,自然站在莺莺一边,通过传书递简来帮助小姐示爱,从而添了砝码,平衡了天平。有些学者认为,红娘的这种“侠义”行为,还反映出普通民众对情的自觉追求。[9](P300)

在《西厢记》中,红娘这一角色对张、崔爱情的结果起着非常重要的作用。正如张小芳在《清代〈西厢记〉人物批评及其美学价值论析》一文中所说的那样:“红娘性格中的‘殷勤’一面,使其能够勇于任事,最终促成了莺莺由假而真、张生由懦而敢的蜕变。三人的性格形象,就这样在冲突纠葛中共同走向了成熟。”[10](P12)实际上,许多爱情戏里,贵族小姐爱情的成功与否都与身边的婢女分不开,这些婢女的特殊社会地位决定了她们不但要尽照料陪伴之义务,还有“行监坐守”之职责,所以,赢得她们的支持和认同是爱情成功的关键因素。有的婢女甚至还为小姐谈恋爱,就是一个极端的例子。

与婢女相对应的,伺候书生的书童则在戏中形同符号,大多只是在戏的开场和收尾时才在舞台上露露相,或虽身随相公,却只为了显示相公的身份和地位而存在。尽管在实际生活中他们做的并不比婢女少,在戏里,他们更多的只是一种程式化的人物活动在舞台上,极少开口说话,也不需要说什么话。他们的出现是外在对称美的需要,而他们的程式化则是追求力量均衡的结果。

综上所述,《西厢记》里红娘的存在,在表面上反映了封建社会的客观情况,而在戏剧美学深处,她无疑又是沙锅下的慢火,熬出了满屋香气却又悄然隐去。

参考文献:

[1]褚赣生.奴婢史[M].上海:上海文艺出版社,1995.

[2][清]金圣叹.金圣叹批本西厢记[M].张国光,校注.上海:上海古籍出版社,1986.

[3]秦学人,侯作卿.中国古典编剧理论资料汇编[G].北京:中国戏剧出版社,1984.

[4]中国戏曲研究院.中国古典戏曲论著集成(九)[G].北京:中国戏剧出版社,1959.

[5]廖奔,刘彦君.中国戏曲发展史(二)[M].太原:山西教育出版社,2003.

[6]祝肇年.古典戏曲编剧六论[M].北京:中国戏剧出版社,1986.

[7]宋元人.四书五经:上[M].北京:中国书店,1984.

[8][元]王实甫.西厢记[M].合肥:黄山书社,2001.

[9]王颖卓.紫鹃与红娘比较谈[J].红楼梦学刊,2003(1).

[10]张小芳.清代《西厢记》人物批评及其美学价值论析[J].南京师范大学文学院学报,2012(4).

(责任编辑:刘建朝)

On the Function of Hongniang in The Western Wing

ZHUANG Qing-hua

(Tan Kah Kee college, Xiamen University, Zhangzhou 361005, China)

Abstract:In the story of The Western Wing written by Wang Shifu, Hongniang, as a maidservant, is a unique role in Chinese classical drama. Hongniang, who is clever, kind, and enthusiastic, promotes the development of the plot by delivering the letters, practices the function of Bai (saying) to narrate the story, enriches the theatre by making funny, balances and changes the relationship among the protagonists, and helps the heroine and hero to achieve the success of their love story in the end. This character of maidservant is so bright that the achievement of the function of Hongniang cannot be underestimated.

Key words:The Western Wing; Hongniang; function

作者简介:庄清华,女,福建仙游人,博士,讲师。主要研究方向:戏剧戏曲学。

基金项目:福建省教育厅项目(JA11324S)

收稿日期:2014-12-28

doi:10.14098/j.cn35-1288/z.2015.01.012

文章编号:1673-4343(2015)01-0063-05

文献标志码:A

中图分类号:I207.3