从法经济学角度探析高空抛物侵权责任的合理性

黄辉,林洁(福州大学法学院,福建福州350108)

从法经济学角度探析高空抛物侵权责任的合理性

黄辉,林洁

(福州大学法学院,福建福州350108)

摘要:高空抛物侵权责任认定的司法实践存在诸多争议,相关域外立法也未能提供良好借鉴。《侵权责任法》出台后,第87条首次对高空抛物的侵权责任作出规定,由可能加害的建筑物使用人在无免责事由的前提下承担连带责任。在预防成本和预期侵权成本的经济学分析框架下,这条规定暴露出在连带责任设置、举证责任倒置及被害人效益补偿等方面存在的不合理性。结合法经济学工具对法条进行修改,删除连带责任,是可行的解决方案。

关键词:高空抛物;侵权责任;法经济学;预期侵权成本

2001年5月11日,一位重庆市民深夜在街头被高楼坠落的烟灰缸砸中头部,在抢救后落下严重伤残,并花费九万余元医疗费。因未能确定烟灰缸出处,受伤市民将可能有加害行为的居民楼产权人及一定楼层以上的住户告上法庭。法院依据《民法通则》第126条,通过过错推定原则,判决所有具有扔烟灰缸嫌疑的22个住户共同承担赔偿责任。然而就在这个案件发生之前,山东济南一位老太太被楼上坠落的菜板当场砸晕,事后将该楼全体住户列为被告。此案审理历经重重波折,二审法院以被告不明确为由驳回了原告的诉讼请求。可见,在侵权人不明的高空抛物侵权案件中,各地的审判标准不一致。法律对不明侵权人情形下的抛掷物、坠落物致人损害方面规定不清晰,缺乏指导作用,是导致司法实践中存在种种矛盾的原因。而司法实践的争议催生了《侵权责任法》第87条。

一、高空抛物侵权责任之法条分析

抛掷物致害,是指从建筑物中抛掷的物品或坠落的物品致害[1](P559),在实践中也被称作高空抛物致害[2](P145)。此行为在民法中由《侵权责任法》第87条进行规定,体现为三方面内容:第一,可能加害的建筑物使用人。该法条规定承担责任的主体为“可能加害的建筑物使用人”,而非全体建筑物使用人。现代建筑多为区分所有,存在多层次、多单元的结构特点。[3](P5)建筑物的区分所有现状加大了案件侦破的难度,往往导致难以发现真正的侵权人。法条在此处点出,司法实践中需针对抛掷物、坠落物的曲线、落点、坠落速度等,对可能加害人的范围进行科学判断,不能盲目扩大加害人范围、加重高楼业主负担。第二,免责须举证。可能的建筑物使用人可以通过举证证明自己不是侵权人。第三,补偿责任。补偿责任是《侵权责任法》第24条中有关“公平责任”的具体体现,属于非过错归责。法条规定补偿责任而非赔偿责任,是基于同情弱者及分担损失的考虑,其优势在于弥补受害人损失的同时,较为合理地分担了可能加害人的损失。

二、高空抛物侵权责任之法律经济学分析

法律经济学认为,法律的目的应该是推进市场交换,降低交易成本,立法者通过立法来影响或者改变行为人的支付函数,形成准确的激励机制,使得行为人行为合乎立法者意图。[4](P46)法经济学中的预期社会成本理论能为高空抛物侵权行为的发生提供解释。

当前,各地高楼拔地而起,生活在这种环境下的行人难免经过高楼楼底。行人随时随地携带护身工具的决策成本十分高昂,但高楼住户避免高空抛物发生的成本却很低。若住户选择花费一段时间出门丢弃物品,高空抛物行为即可被有效避免,此时住户出门丢弃物品的行为是该住户为预防高空抛物而付出的代价。换言之,高空抛物行为的发生与否仅取决于高楼住户的选择。因此,笔者假定抛物事故在性质上是单边的,即抛物事故的风险仅受到加害者的注意程度或者谨慎预防水平的影响,与受害者的行为无关,受害者对阻止事故的发生无能为力。[5](P6)基于以上假设,笔者对预防成本和预期侵权成本进行了分析。

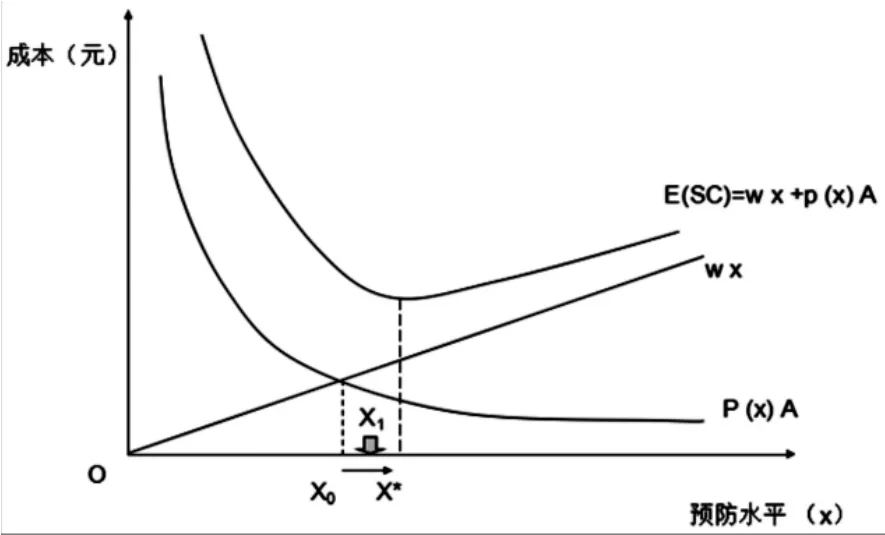

预防成本是指加害人采取预防措施而付出的代价。预期侵权成本是加害者侵权后承担的外部成本,是加害人对其已经实施或即将实施的行为可能遭受到的惩罚的主观估计。二者共同影响了侵权行为的发生概率。(见图1)横轴X表示住户的预防水平,纵轴Y表示加害成本。假设p为事故发生的概率,则随着预防成本x的增加,住户越谨慎,事故发生的概率越小。所以p=p(x)是关于x的一项减函数。用A来表示事故发生后的损害赔偿货币值,则事故发生概率p乘以A得到的是预期伤害值,pA=p(x)A也是关于x的减函数。为简化分析,假设住户为阻止抛物事件发生的每单位预防成本是常数w,wx就是采取预防措施的总成本,预防水平增长,成本也随之增加。对于个人而言,直线wx与曲线p(x)A的交点是理性住户的最优选择点。

图1 侵权事件的预防成本和预期侵权成本

一项侵权行为的社会总成本由两个部分组成,一为预防成本,二为预期侵权成本。预防成本与预期侵权成本相加得到了社会的预期伤害总成本E,E(SC)=wx+p(x)A,由每个预防水平x上的两条函数垂直相加而成,是一个U型函数,存在一个x*使得E=wx+p (x)A取到其最低点。在x*的预防水平上,社会达到事故最小化的最优社会总成本。基于对效率的追求,这个预防水平是社会的最优预防水平。[6](P120)

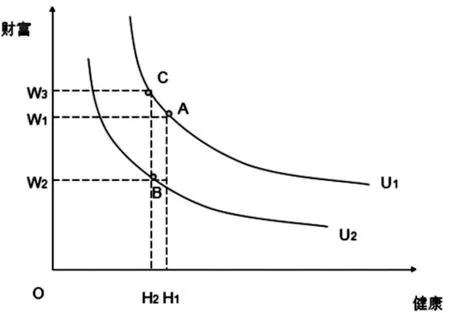

鉴于x0 (一)可能加害的建筑物使用人承担连带责任的合理性分析 高空抛物侵权案件的受害者往往缺乏足够的证据指证具体加害人,而面对巨额的赔偿支出与社会舆论的强烈谴责,肇事者极少主动站出以承担责任。因此,法律需要寻找一个平衡点,即通过立法来合理分配这一伤害造成的损失。《侵权责任法》第87条结合实践创立了全新的责任分配方式,即设定由所有可能加害的建筑物使用人承担连带责任。然而这种责任分配方式并不会降低高空抛物事故的发生,也看不出会使高楼住户提高注意水平,甚至不排除有相反效果发生的可能。 判断一种责任分配方式的效率高低在于能否降低事故的活动水平和预防成本。事故的活动水平是侵权人从事抛物活动的频繁程度。活动水平越低,抛物事件越少发生。预防成本是住户企图预防抛物事件发生的成本。图1中的函数pA=p (x)A是关于预防成本x的减函数,预防成本增加,事故发生频率降低。而影响预防成本的因素主要为谨慎程度。谨慎程度与高楼住户采取抛物行为的谨慎措施相关,谨慎程度越高,住户为避免抛物行为所花费的支出越多,预防成本随之升,事故发生概率减小。 就谨慎程度而言,“搭便车”现象可能降低高楼住户的注意水平。搭便车行为的基本含义是不付成本而坐享他人之利的投机之举。法经济学认为侵权行为的本质是一种负外部性,即一人通过自己的行为给其他人带来不利的影响,而他对这种影响没有进行补偿。“搭便车”现象便是负外部性的体现。真正加害人实施了抛物行为,侵权损害的不利后果却由可能的加害人共同承担。此举导致加害人的侵权成本因稀释而大幅减少,法定注意义务降低,谨慎水平处于较低的状态,增加了抛物事故的频率,法律失去了应有的预防和惩戒效果。 另一方面,潜在的报复心理导致抛物活动水平有上升的可能性。无辜的高楼住户在为他人违法行为买单、承担繁琐的诉讼程序与高额的补偿费用之后,极易引发愤怒情绪,并利用法条分担损失的规定恣意进行抛物行为,导致侵权事件不断发生的恶性循环。 (二)举证责任倒置设定的合理性分析 举证责任倒置增加高楼住户的预防成本,在无法证明自己未实施加害行为的情况下,也不会对其他住户未实施加害行为给予证明。举证责任倒置时,真正行为人的加害成本没有受到影响,仍然保持在x0的位置。对可能加害人而言,原先仅需承担类似于出门丢弃物品的基础预防成本,而在法条出台之后,其需要采取更多的措施和时间以实现免责举证,比如增设监控、时刻注意周围住户的活动情况等。可能加害人为避免法律上的惩罚,采取的预防措施增加,预防水平随之提升到高于社会最优预防水平x*的程度,是缺乏效率的体现。虽然《侵权责任法》第87条的立法初衷之一在于,通过信息不对称下的连坐制度激励实现低成本的破案,在抛物行为未发生之前用连带责任的风险激励监督;抛物行为发生之后鼓励可能加害人提供证据或其他相关信息,以助于发现真正加害人。但是,中国现行建筑物区分所有制度,高楼内部各住户相对隔绝,信息流通缓慢,相互监督困难。住户往往需要付出高昂的预防成本,例如自费安装摄像头、聘请保安巡逻监督等,才能实现对少数人违法行为的预防和监控。这显然会导致住户降低监督意愿,选择成本更低的事后损害赔偿。[7](P182) 过高的免责标准不仅成为住户的沉重负担,还影响了住户证明他人未实施加害行为的积极性。越多的可能加害人意味着越少的人均赔偿份额。举证他人未行为无疑减少可能加害人的总数,增加剩余住户的赔偿责任。[8](P105)在无法证明自身没有实施加害行为的前提下,住户将偏好隐瞒事实和线索,从而增加案件调查难度,不利于查明真正加害人。 (三)补偿责任的合理性分析 补偿责任仅限于对受害人实际发生的直接损失承担法律责任,相对于赔偿责任而言,对受害人的救济水平要低。效用,是指消费者从一组商品或服务之中获得的满足尺度。受害人的效用因侵权行为而发生变化。在法经济学中,无差异曲线可用以分析受害人效用的改变(见图2),横轴表示受害者的健康程度,纵轴代表受害者的财富水平,无差异曲线则展示了能够给予受害者同等效用水平的健康、财富组合。越高的无差异曲线表示越高的效用,即U1的效用高于U2。 图2 侵权伤害的经济影响分析 假设受害者的初始效用值位于U1曲线的A点,其健康值为H1,财富值为W1。高空抛物的意外伤害使被侵权人的健康受损,降低了其效用水平,由此导致医疗、误工等费用损失。受害者的健康值从H1点降到H2点,财富从W1损失至W2,效用水平下降至U2曲线上的B点。[9](P147) 如果经过治疗,受害者的健康可以恢复到H1点,则由加害者赔偿由W1降至W2的财富损失与从H2回到H1水平的健康恢复费用,可以使受害者保持原有的U1效用水平;若受害者的健康无法恢复,永久降至H2水平,则只有将其财富增加至W3的水平,才能恢复其原有的效用,此时增加的财富既包括对有形损失的弥补(医疗费用、旷工导致的收入损失等),也包括对无形损失的赔偿(受害者情感上的创伤、精神的压抑等)。 若实践中发生以上任一情形并以金钱衡量受害者遭受的损失时,受害者需要获得完全的“赔偿”以填补其全部经济损失,以使其回到未受损害的情形[10](P117),强调对有形和无形损失的全面弥补。而《侵权责任法》第87条仅是笼统点明对受害者“给予补偿”,并未对补偿的数额、方式、内容等做出具体规定。“补偿”不同于“赔偿”,补偿的构成要求较低,具体数值以受害者实际损失为限,在计算受害者的有形损害基础上调整得出,易被案件实际复杂性影响,往往难以实现救济的功能。即使受害者依据第87条获得补偿,也不可能填补其全部损失,受害者的效用无法恢复受害前的高水平。因此,可能加害人仅承担补偿责任的规定有待商讨。 以上的法经济学分析表明,《侵权责任法》第87条规定的合理性存在三个方面疑问。 (一)连带责任的分配方式存在疑问 法理上,法条现有的规定导致并未参与实施加害行为的无辜第三人在抛物侵权行为发生后需要负担案件审理成本、承受道德谴责、最后赔偿损失,法理上的正义性无法体现。[11](P195) 与此同时,连带责任的规定在一定程度上允许真正侵权人的搭便车行为,降低了违法成本与警示作用。真正加害人坐享个人随手抛物的便利,由此导致的侵权责任与违法成本却由邻近高楼住户共同分担。这项规定易激发住户投机心理:一方面,一人实施违法行为,后果由他人共同承担,加害的违法成本显著降低;另一方面,抱着“自己不行为也会有他人行为”的想法,放纵抛掷物产生,达不到预期的警示作用。 而实践中,受害人并未因为《侵权责任法》第87条的规定而更易得到救济。首先存在起诉难的问题。此类案件涉及当事人的数量众多且流动性大,确认被告范围存在困难。第二个问题是执行难。可能加害人通常因为自身的无辜而拒绝进行赔偿,导致受害人即使胜诉也难以及时得到救济。 (二)可能加害人的免责标准过高 本法条采用举证责任倒置,由可能加害人负责举证,证明自己并非真正侵权人。举证责任倒置是“过错推定”原则的体现。 实践中,可能加害人只能通过两种方式证明自己不是具体侵权行为人。一为两个及以上的无利害关系人作证,证明可能加害人在侵权行为发生时不在场,若在可能加害场所,证明人随行左右证明其不存在加害举动。二是存在随时监控的第三人,能够提供可能加害人责任免除的录像。可以看出,法条的免责标准极为苛刻,实践中几乎难以实现。2011年上半年,中国某直辖市所有的高空抛物案件中,仅有不到8%的“可能加害人”最终达到了免责标准。[12](P63) 法理上,法条关于举证责任方式的规定是限制自由的表现,这一责任既不属于法律限制自由的第一性义务,也不属于违反第一性义务而产生的第二性义务,缺乏法理上的合理性。第一性义务的责任在《中华人民共和国宪法》中有规定:“公民在行使自由和权利时,不得损害国家的、集体的、社会的利益和其他公民的合法的自由和权利。”违反第一性义务时产生作为第二性义务的责任,即行为主体应当而且必须对自己出于自由意志但对他人的自由造成妨碍的违法行为承担法律责任。鉴于住户的人身自由享有“不受他人干预和限制”的价值性[13](P207),举证责任倒置这一规定迫使可能加害人选择在第三人监控或陪伴的场合行动,这是对公民人身自由的干预,违反了宪法赋予公民的自由权。 (三)“补偿”缺乏明确标准 《侵权责任法》第87条规定,受害者从可能加害人处获得“补偿”。[14](P138)“补偿”不等于赔偿,采用补偿责任意味着损害责任并非按照损失数额的全部进行赔偿,而是仅仅依据案件实际判决适当补偿。 实践中,“补偿”并无具体的标准,也缺乏相关司法解释进行指导[15](P275),直接侵害了受害者的救济权利。侵权法的立法目的在于保护公民的合法权益。当抛物行为给受害人带来人身和财产的双重损害时,侵权法应当保障受害者得到与损失相当的赔偿,确保合法权益的实现。只有完全的赔偿才能彰显侵权责任法的救济功能。 针对《侵权责任法》第87条存在的问题,笔者认为这一法条法理上的正义性有待商榷,在连带责任设定上缺乏法理依据,对司法实践的指导易产生偏差,对实际加害人的防治力度不大,故建议取消连带责任设置,并结合法经济学分析改进法条。 (一)增设监察系统以提高高空抛物行为的惩罚概率 由于高空抛物行为在实践中存在发生时间短、取证难的特性,侦查高空抛物案件的难度极大。换言之,高空抛物侵权事件的惩罚概率极低,侵权预期惩罚成本处于低水平,抛物事件极易发生。若欲改变现状,须采取措施增加高空抛物侵权行为的惩罚概率。 在香港,由政府出面购置抛掷物的监察系统,住户抛物行为情节严重时将被处以丧失公屋户籍的严厉处罚,对抛物行为起到了良好的预防效果。[16](P543)虽然内地并未推行公屋制度,但可借鉴设立监察系统,对抛物行为进行有效管控。不可否认,安装监察系统需要较大花费,措施成本较高。不过,2010年中国的监控摄像头数量已达到275万台,并以每年20%的高速递增。[17]一方面,监察系统的覆盖符合警方对社会监管的强化趋势;另一方面,监察系统存在的作用不仅仅在于监控高空抛物现象,对社会治安也能起到重要作用,有助于处理群众纠纷、抓捕罪犯及提高行政管理效率。因此,安装监察系统以对高空抛物侵权行为进行统一监控管理具有可行性。监察系统安装之后,可替代行使可能加害人的举证责任,大大降低加害人逃脱法律惩罚的可能性,抛物行为的惩罚概率提高,侵权行为将会减少。 (二)综合运用罚金与治安拘留以加大高空抛物行为的处罚力度 政府发挥其维护公共安全的职能时,在执法效率等方面占据优势,有助于防止违法行为的产生。广州市政府早在2003年出台了《广州市人民政府关于从重处罚在公共场所随地吐痰及丢弃废弃物等行为的通告》,文中明确指出:“从高楼、建(构)筑物向外掷物、泼水的,责令其清除干净并处以二百元罚款。”这一地方性法规在一定程度上规范了民众行为。笔者认为,在覆盖监控系统的基础上,可以采用《治安管理处罚法》对抛物行为进行规范惩处。《治安管理处罚法》是关于维护公共安全与社会秩序的法律,而高空抛物行为正是对社会秩序的破坏,也是公共安全中必须被处理的隐患。笔者建议依据《治安管理处罚法》中“扰乱公共秩序”规定,对加害人进行警告、罚款或行政拘留等处罚。对于情节轻重的判断,可以学习新加坡政府的抛物扣分制度,住户累计一定的分数上限将被罚款、严重时实施治安拘留等处罚。此时,在证据确凿的前提下,高空抛物侵权事件的加害人不仅需要负担民事赔偿,还受到强硬的行政处罚;在抛物行为造成严重后果时,由《刑法》给予更加严厉的判罚。高空抛物侵权事件的处罚力度无疑加大,侵权预期惩罚成本上升,侵权事件将减少。 (三)完全补偿受害者损失以增加高空抛物行为的侵权成本 实际高空抛物侵权行为中,受害者往往遭受双重损害:有形损害,主要体现在财产与收入的损失上;无形损害,是指生命价值等。笔者建议出台相关司法解释对补偿标准进行规定。 出于全面弥补受害者损失的角度,笔者建议无差异补偿有形损害、等量补偿生命价值。无差异补偿,是指在有形物质损失中,受害人得到补偿之后的效用,与其未受到损害之前的效用水平没有差异。有形物质损害可以采用金钱衡量,其补偿标准在于,补偿额度能使受害者的效用回归至未受损害时的效用水平。而生命价值属于无形价值,在受害者失去部分或全部生命价值时,对其损失可采取等量风险方法进行赔偿金额的衡量。等量风险方法是一种计算生命内涵价值的方法,主要通过受害者对人身安全的支出及事故概率得出受害者对安全的定价。通过等量风险方法计算出的无形损害补偿金是法院判决补偿金数额的一项相对合理的参考标准。 法经济学主要以经济学方法对传统法学问题加以分析,展现法学研究的新路径。在高空抛物致人损害又无法发现具体侵权人时,《侵权责任法》第87条的有关规定缺乏对受害者补偿的具体标准,给予可能加害人沉重的举证负担,法律的教育、指引作用存在一定程度上的削弱。从法经济学角度分析,其责任分担的合理性、抛物伤害预防的有效性、恢复实际损失的效益性都有待商榷。出台司法解释对该法条进行合理的说明、限制是必要和可行的。另外,可以跳出民事侵权的关注视野,结合《治安管理处罚法》与《刑法》进行综合追责,替代现有法规。 参考文献: [1]高圣平,管洪彦.侵权责任法典型判例研究[M].北京:中国法制出版社,2010. [2]杨彪.动物损害与物件损害[M].北京:中国法制出版社,2010. [3]贾佳.论我国高空抛物侵权责任的生成[J].商品与质量,2011(5). [4]李树.法学研究的经济学维度——基于法律经济学的思考[J].现代法学,2003(12). [5]黄文平,王则柯.侵权行为的经济分析[M].北京:中国政法大学出版社,2005. [6]卢现祥,刘大洪.法经济学M].北京:北京大学出版社,2007. [7]秦伟,王莉莉.高空抛物致害责任再认识——兼评《侵权责任法》第八十七条[J].东岳论丛,2011(10). [8]贺光辉.对高空抛物致人损害法律救济的检讨[J].南都学坛:人文社会科学学报,2012(1). [9]陈国富.法经济学[M].北京:经济科学出版社,2006. [10][美]大卫·D·弗里德曼.经济学语境下的法律规则[M].杨欣欣,译.北京:法律出版社,2004. [11]胡伟强.高空抛物损害事故的法经济学分析——兼论《侵权责任法》第87条[J].制度经济学研究,2011(1). [12]张国庆,王红军.权衡与博弈:高空抛物致害责任的路径抉择——兼评《侵权责任法》第87条[J].法律适用,2012(12). [13]张文显.法哲学范畴研究[M].北京:中国政法大学出版社,2001. [14]杨立新,张新宝,杨辉.侵权法三人谈[M].北京:法律出版社,2007. [15]吴昊.浅析高空抛物致人损害侵权责任[J].法制与社会,2011(9). [16]史尊魁.共同危险行为与高空抛物行为之区分[J].武汉大学学报:哲学社会科学版,2010(7). [17]罗勇.外媒看中国监控摄像头数量惊人[EB/OL].(2011-08-16)[2014-10-23].http://www.tpy888.cn/news/201108/16/62048.html. (责任编辑:林泓) Reflections on Tort Liability Reasonableness of Object-throwing from Height from the Perspective of Law and Economics HUANG Hui, LIN Jie Abstract:Tort liability of object-throwing from height has been controversial in judicial practice, while relevant extraterritorial legislation fails to provide a good reference. After the legislation of "Tort Liability Act", Article 87 identified the tort liability of object-throwing from height for the first time, and suspected building users would undertake joint liability if they have no reasonable reasons. With the analysis tool of expected cost of infringement in Law and Economics, the regulation exposes some irrationality in infringement, victims and liability. Combing Law and Economics, recommendations for deleting joint liability and modifying the act are put forward, which is a feasible scheme. Key words:object-throwing from height; tort liability; Law and Economics; expected cost of infringement 作者简介:黄辉,男,福建福州人,教授,硕士生导师。主要研究方向:国际法、环境法。林洁,女,福建福州人,硕士研究生。主要研究方向:民商法。 基金项目:福建省地方法制建设研究中心重点课题[闽科教( 2013) 32号] 收稿日期:2014-12-21 doi:10.14098/j.cn35-1288/z.2015.01.006 文章编号:1673-4343(2015)01-0028-06 文献标志码:A 中图分类号:D923

三、高空抛物侵权责任之立法存在的问题

四、高空抛物侵权责任之救济方式探索

(College of Law, Fuzhou University, Fuzhou 350108, China)