土地交换之下的西周土地私有性考察——以金文资料为对象

黄震云 吴晓波

(中国政法大学,北京)

土地交换之下的西周土地私有性考察——以金文资料为对象

黄震云 吴晓波

(中国政法大学,北京)

传世文献对周代土地制度的性质展现不够明确,而出土的周代金文资料中记载的土地交换现象则比较清晰地揭示了周代土地的私有性质。结合王室衰微和宗法分封的背景,通过对土地交换现象的要素分解和对比分析,可以发现西周存在着土地交换但还并未形成完备的土地私有制度,在频繁的土地交换中,西周君王和官员始终起着一定的作用,就是说西周土地交换是在土地国有的框架内进行。尽管如此,随着土地交换的发展,土地所有权逐渐下移、原因多样化的呈现、交换程序不断简化以及交换过程中官方参与度不断减弱,不完全土地所有权向周王以下各阶层的完全土地所有权转化,西周土地制度的私有性逐渐加强,国有性式微,为后期地主土地所有制度的确立创造了条件。

西周;金文;土地交换;土地私有性

通过对金文资料的考察,笔者发现当中有不少与土地制度相关的篇目,其中土地的赏赐较多[1],还涉及到不少记录土地交换的篇目,且篇幅较大字数较多,极具研究价值,然而长久以来,田产交易一直被认为是春秋时期才有的典型现象[2],土地买卖关系的形成一直被看作是土地所有权即私权的形成标志[3],国有框架下的西周社会,土地当是不能买卖和私下交换的[4],《诗经·北山》“溥天之下,莫非王土”①该句来源于《诗经·北山》,参见金启华,朱一清,程自信所著《诗经鉴赏辞典》,安徽文艺出版社,2006年第539-540页。之句以及《礼记·王制》“田里不鬻”②该句来源于《礼记·王制》,参见杨天宇《礼记译注》,上海古籍出版社,2004年第141页。的说法便是证明。那西周金文中的土地交换记录作何解释?是否可由此认为西周时期已经存在土地私有?然而,战国时代的商鞅变法才被认为是中国古代私有化的标志性事件[5],为什么西周时期就已经出现?

对于这些疑问,有学者提出土地交换及其内在过程体现了西周土地国有制度的破坏以及土地私有化的发展[6],更有学者直接将金文中体现出来的土地所有制关系定性为西周的土地私有现象[7],当然也有不同的观点,认为“田里不鬻”和土地交换之间并行不悖,土地交换为“田里不鬻”的土地等级国有制度下的润滑剂[8]。然而目前对这些记录西周土地交换的金文,研究的篇目范围不一,欠缺体系性[9],只概括土地交换中程序和原因的共性,试图组合拼凑出土地制度的共性,结果就认为西周存在土地私有制度[10],社会制度的形成并非一蹴而就或一成不变,从西周创制到瓦解,土地制度经历了土地国有的至高无上到末年的诸侯国互相倾轧争夺土地的乱象[11],期间周王对于土地的掌控势必经历了一个“由紧到松”的起伏过程。因此,任何试图概括统一不变的西周土地制度的定论都是可以提出质疑的。即便有学者提出西周土地交换现象仅仅是西周土地国有制度逐渐被破坏的表现,但仅提出了观点,并未对金文资料做更为细致的对比分析。为什么土地交换就意味着存在土地私有制度?如果说土地交换仅仅体现了土地国有制度的破坏和土地私有化的发展,具体的原理又何在?

在土地国有为主流观点的背景下,由土地交换引发的“可能存在土地私有制”的疑虑一直没有消除。因此,关于西周的土地制度,我们并没有一个相对清晰的认识。

然而土地制度之于社会性质的重要性不言而喻,社会中的种种现象往往都能够从这个社会的土地制度中找到答案[12];金文对于研究西周历史有着极强的史料价值,为当事人自己所作,有着极强的直接性,对其进行研究势必能够挖掘出一些史实。鉴于此,本文将以记录西周土地交换的金文资料为对象,试图挖掘出西周时期土地性质的相关信息,希冀能够对以上问题提出自己的见解。

一、土地交换的制度背景:不完全的土地所有权

(一)宗法分封:土地所有权的等级分布

西周社会一个最大的特点就是宗法分封[13],《礼记·礼运》有云:“天子有田以处其子孙,诸侯有国以处其子孙,大夫有采以处其子孙,是谓制度。”①该句来源于《礼记·礼运》,参见见杨天宇《礼记译注》,上海古籍出版社,2004年第265页。据此,西周的土地制度也是与宗法分封制度相契合的。“西周土地分封制度的具体内容是‘授民授疆土’,把土地连同土地上的民众以及有关的器物分授给各支宗主贵族。”②关于分封制度内容,具体参见江平,李显东:《中国土地立法研究》,中国政法大学出版社,1999年,第8页。西周土地并不全然如我们所想象的那样全部由周王所有并且支配,但所谓诸侯和卿大夫土地所有权实际上也是周王权利的下放,象征着周王权利的分布,通常情况下,西周土地的等级分封被称为土地的“国有”或者“王有”[14]。当然,这一点也有学者有不同见解,认为土地关系的各级隶属形态并不能称之为“王有”或者“国有”。所以我们首先应当明确,学者们将西周土地制度称之为“国有”,并不能等同于现在的“公有制”,至于称谓,“国有”并无不妥。

(二)不完全所有权:处分权、占有权和使用权的分离

大陆法系民法中完全的物权一般包括占有、使用、处分和收益等权益,完全的土地物权则涉及所有权、用益权(使用权)、担保物权和占有[15]。而宗法分封制度下的西周社会,周天子通过设立分封确立贡赋、“申命”不断强化王权对诸侯及其下等级的控制、保护世家大族来彰显王权[16],虽享有最高的土地所有权,但是周王的土地权利却并不包含实际的占有和使用,而仅享有处分的决定权和收益权。各级宗主虽然实际占有土地,却并不能对土地进行随便处置,且多数情况下,对于自己受封的土地各级宗主并不实际使用,而依靠庶人和国人中的平民来耕作[17]。分封制度下的西周土地所有权对于各阶层来说都是不完全的,处分权、占有权以及使用权是分离的。

“完全的、自由的土地所有权,不仅意味着毫无阻碍和毫无限制的占有土地的可能性,而且也意味着把它出让的可能性。”③这句话来源于《马克思恩格斯全集》第25卷,第163页。转引自江平,李显冬:《中国土地立法研究》,中国政法大学出版社,1999年,第12页。据此,西周各级宗主所享有的是不完全的土地所有权,是不能随意进行交换的。

二、土地交换的时代背景:王室衰微

既然各级宗主所享有的是不能自决处分的土地权利,那金文资料中的土地交换现象就值得我们对其一探究竟。金文资料中涉及土地交换的篇目主要有卫盉(《殷周金文集成》15.9456)、五祀卫鼎(《集成》5.2832)、九年卫鼎(《集成》5.2831)、格伯簋(《集成》8.4262-4265)、曶鼎(《集成》5.2838)、十二年大簋蓋(《集成))8.4298-4299)、鬲攸比盨(集成9.4466)、鬲攸比鼎(《集成》5.2818)、鬲攸比簋蓋(《集成》8.4278)、散氏盘(《集成》16.10176)、吴虎鼎①此篇铭文在《殷周金文集成》中并未收入,但是也应当在研究范围之内。(王辉《商周金文P225》)等。

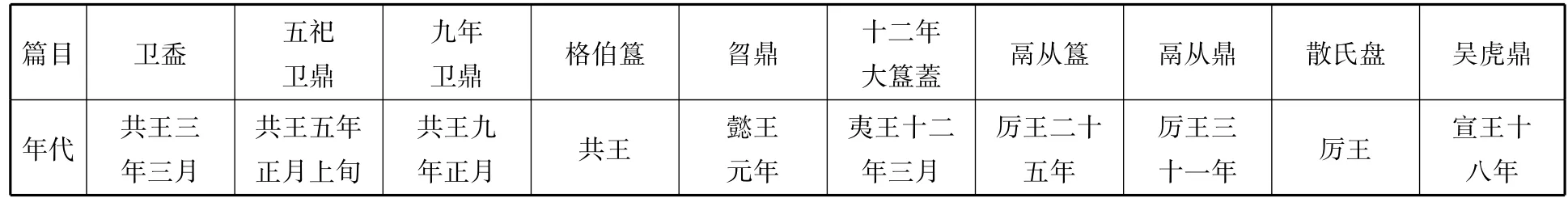

(一)金文篇目断代

这些金文篇目成书的年代不一,内容也各异,其中所能显现的制度也不一样。制度随时间的变化而不断变化,研究西周的土地制度,应当以时代为大背景来进行考察,所以首先应当明确各篇金文的年代归属,对篇目进行断代。

关于《卫盉》产生的年代,唐兰、马承源、王辉等学者一致认为是共王时代②卫盉铭文的产生年代在学界有比较大的共识,参见唐兰:《陕西省岐山县董家村新出西周重要铜器铭辞的译文和注释》,载《文物》,1976年第5期;马承源:《商周青铜明文选(三)》,文物出版社,1988年,第127页;王辉:《商周金文》,文物出版社,2006年,第135页。,从铭文“隹三年三月”看,应当是共王三年三月,并无疑问。单从《五祀卫鼎》的文本内容上看,虽然没有明确表明年代的文字,但马承源认为是共王五年[18],王辉也持此观点[19]。所以本文依此说,为五年正月上旬。《九年卫鼎》记录的年限较》五祀卫鼎》更为明确,“隹(唯)九年正月既死霸(魄)庚辰”,所以当与五祀卫鼎同时代,为共王九年正月[20]。《格伯簋(倗生簋)》中虽有“隹(唯)正月初吉癸子(巳)”的时间记录,但未交代具体年限,而只有月份,所以具体年限不详。但是格伯簋属于共王时期的器皿却是为学界公认的[21]。按照唐兰、马承源等学者研究铭文著作的编排,格伯簋往往是在卫盉、五祀卫鼎和九年卫鼎之后的[22],这里姑且也按这样的顺序来考察。“隹(唯)王元年六月既朢乙亥”,马承源认为《曶鼎》的年代应是懿王时期[23],王辉也认为宜是懿王时期[24],而唐兰先生则将其定为共王时期③关于这一结论,转引王辉:《商周金文》,文物出版社,2006年,第135页。。本文从前者。《十二年大簋蓋》中记录有“隹十又二年三月既生霸丁亥”,《商周青铜铭文选》将之定位于夷王时期[25],记录的是夷王十二年三月的事。结合“隹(唯)王廿(二十)又五年七月既”,《鬲从簋》年代当为为厉王时期[26],记录的当是厉王二十五年的事。依“隹(唯)卅又一年三月初吉壬辰”的记录,《鬲从鼎》的年代也是厉王时期,结合铭文当是厉王三十一年[27]。而散氏盘的年代,仅从文本资料,几无从考证。但杨树达、马承源、王辉等学者将其定为厉王时期[28]。本文从主流说法。李学勤认为吴虎鼎为宣王时器[29],王辉等学者也认同此观点。结合铭文,当是宣王十八年的铭文。

以上可总结为下表:

表1

(二)西周中期开始的土地交换与王室衰微

从时间顺序来看,西周土地交换由中期的共王时代已经开始,由卫盉铭文起,宣王时期的吴虎鼎止,期间历经了懿王、夷王以及厉王三个时期,其中以记录共王和厉王时期的土地交换为最多。而从大的历史背景来看,共王时期起,周王室已经开始显现颓势。“共王、懿王、孝王、夷王四世,周政乏善可陈……王室多故,诸侯干涉王位继承……王威陵夷,也由夷王开始。”[30]到了厉王时期,更是“西周崩溃的开始”[31]。由此可见,西周的土地交换正是周王室不断衰微的背景下而逐渐兴起的。由此看来,土地交换与王室衰微在时间上的契合并非巧合,相互之间必然存在某种联系。

三、土地交换的内容及其变化:土地国有制度的式微

西周中后期王室的衰微必然伴随着各项制度的破坏,通常我们认为这一时期,国家土地所有制度即已经开始出现危机[32]。西周实行世卿世禄制度,各级宗主获得受封的土地后可以将其传给子孙,土地一旦受封即不再归还,据此,西周宗法分封制度下各级宗主的不完全所有权必然向完全的土地所有权转化[33]。在王室衰微和分封制度的内在走向两方面因素影响下,各级宗主有获得完全土地所有权的可能,土地国有制度也必然式微。在这个过程中,金文资料所记载的土地交换扮演了重要角色。

(一)所有权权能下移

西周中后期土地国有制度的式微无非是以周天子为代表的土地所有权向各级宗主的完全的土地所有权转化,其中处分权能是核心。考察金文资料中的土地交换,除去个别篇目的当事人身份不易考察,综合各篇还是可以得出比较清晰的土地所有权下移的脉络:

唯三年三月,既生霸壬寅,王爯旂于豊,矩白庶人取瑾璋于裘卫。(《卫盉》)

《卫盉》记录的土地交换的当事人为矩伯和裘卫,矩伯为当时的贵族阶层,是掌握周王室政权的大贵族,而裘卫是当时掌管皮裘生产的小官,其在当时家族地位是不高的,接近于庶民阶层[34]。照此,土地是从大贵族流向庶人的。

矩乃暨濂邻令寿商暨亿曰:“顜(讲)。”履付裘卫林里。则乃成夆亖夆(封四封),颜小子具唯封,寿商勠。(《九年卫鼎》)

此篇金文记录的土地交换的当事人同《卫盉》一样,又是矩伯和裘卫,同样也是土地从矩伯贵族流向裘卫庶人。

卫以邦君厉告于丼白(邢伯)、白(伯)邑父、定白(伯)、白(伯)、白(伯)俗父。

邦君厉眔(逮)付裘卫田:厉吊(叔)子(夙)、厉有(司申)季、庆癸、(豳表)、(荆)人(敢)、丼(邢)人偈屖。(《五祀卫鼎》)

此次土地交换的当事人为邦君厉和裘卫,邦君厉为当时的诸侯贵族[35],唐兰先生定其为王畿之地的小国国君,所以此次土地交换也是从贵族阶层流向庶民阶层的。

昔馑歲,匡眾氒(厥)臣廿夫,寇曶禾十秭。(以)匡季告東宫,東宫逎曰:“求逎人,逎弗得,女(汝)匡罸大。”匡逎稽首于曶,用五田,用眾一夫曰嗌,用臣曰疐、「曰〕。(《曶鼎》)

从文本资料来看,本次土地交换的当事人为曶和匡季。曶继承了先祖的司卜事的官职,为大卜一类的官职,主管占卜之事[36],而大(太)卜一类的官职相当于当时的下大夫,属于地位不高的贵族[37]。从匡季的名称来看,其也属于贵族,李学勤先生疑其为东宫太子的属臣[38]。由此看来,此次土地交换发生在贵族之间。

曰:“章(賞)(答)夫受融比田,其邑肺、始、鬓;复友(贿)鬲从其田……凡復友(贿)復友(贿)鬲从田十又三邑。(《鬲从簋》)

此次土地交换发生在鬲从和其下人之间。鬲从为当时卿大夫一级的贵族[39]。

“女(汝)受我田,牧弗能許鬲从。”……攸衞牧则誓。比乍(作)联皇且(祖)丁公皇考吏公蹲(尊)篡。(《鬲从鼎》)

从“女(汝)受我田,牧弗能許鬲从”句可知土地交换发生在攸衞牧和鬲从。鬲从为当时卿大夫一级贵族,而攸衞牧则是鬲从下一级的臣属[40]。可见土地的所有权的流向是由贵族流向其下一级臣属的。

王才(在)成周,格白(伯)取良马乘于(倗)生。(《格伯簋(倗生簋)》)

由铭文“格白(伯)取良马乘于(倗)生”看,此次土地交换即格伯用土地换取倗生的四匹良马,格伯为当时的贵族阶层[41],而倗氏也是贵族[42]。可见此次土地交换发生在贵族之间。

用夨践散邑,乃即散用田。履:自瀗涉以南,至于大沽,一奉。以陟,二奉,至于边柳、复涉瀗,陟。……武父则誓。厥受图,夨王于豆新宫东廷。厥左执史正中农。(《散氏盘》)

从首句“用夨践散邑,乃即散用田”便可知,此次土地交换发生在诸侯国之间,而之前的铭文所记录的土地的更换多是发生在贵族阶层,此一变化值得注意。这说明,其实土地交换发展到了厉王时期,离周王较远的诸侯之间已经有了更大的土地处分自由,从而进一步说明,至厉王时期,周王室对于土地的控制力变得更弱了。

王才(在)周康宫(夷)宫,(导)入右吴虎,王令(命)善夫丰生、(司)工(雍)毅,(申厉)王令(命):付吴旧强(疆),付吴虎。(《吴虎鼎》)

结合铭文,土地交换发生于吴艿和吴虎之间,吴虎是土地接受者。吴虎当是西周宣王时期家族显赫的贵族阶层[43]。值得注意的是,李学勤先生提出吴艿可能是吴虎的先辈[44],照此观点,此次土地交换仅发生在家族内部,并不能算作是真正意义上的土地交换。

以上关于土地交换当事人的考释可总结为下表:

表2

从土地交换的当事人看,无论是贵族之间的土地交换,还是贵族与平民之间的土地交换,都是贵族宗主对土地享有处分权能的表现,且金文资料中有六篇土地交换的流向是由上往下的,说明西周中期开始土地所有权已经开始了由上往下的转移趋势,这无疑是周王室对土地控制权力减弱的一种表现,即随着周天子可处分土地的减少,贵族阶级甚至平民对土地处分自由的扩大,土地离周王室越来越远[45]。

(二)原因多样化

虽说土地自由交换是各级宗主逐渐获得土地处分权能的表现,但需要说明的是,金文资料中所出现的土地交换并非全部都是基于意思表示而产生的(也即自主决定的土地交换),部分土地交换现象是基于法律规定,如侵权后作为土地被用作赔偿物进行赔偿。首先,来看共王时期的四篇金文:

矩或取赤虎(琥)两、两鞈(韦合)一,才(裁)廿朋。其舍田三田。(《卫盉》)

厉曰:“余执龏(恭)王恤工(恤功),于卲大(昭太)室东逆营二川。”曰:“余舍女(舍汝)田五田。”(《五祀卫鼎》)

矩乃暨濂邻令寿商暨亿曰:“顜(讲)。”履付裘卫林里。(《九年卫鼎》)

王才(在)成周,格白(伯)取良马乘于(倗)生。(《格伯簋(倗生簋)》)

矩伯用土地分别换取的是马车等实物和朝觐用的物品,邦君厉则是为获取两条河流而以土地进行交换,格伯是为获取马匹等而用土地换取。以上土地交换的产生都是基于当事人的合意,进一步作为土地所有者的贵族阶层对于土地的处分已经相当自由。而土地交换发展到后来其产生原因又有了新的变化:

唯王四月既生霸,辰在丁酉,并叔在异为,[曶]厥小子戴以限讼于井叔……

昔馑歲,匡眾氒(厥)臣廿夫,寇曶禾十秭。(以)匡季告東宫。(《曶鼎》)

凡復友(贿)復友(贿)鬲从田十又三邑。(《鬲从簋》)

《曶鼎》中匡的家臣和农夫偷盗了曶的禾,于是曶告到东宫那里。也就是说土地交换产生的原因在于侵权引起的诉讼,侵权赔偿中土地是作为一部分赔偿物的。而《鬲从簋》中土地用来贿赂鬲从,并且次数达四次之多。土地既然可以用作侵权后的赔偿物和贿赂,说明贵族阶层享有的土地处分权能进一步加大。虽然土地用作一般等价物来进行交换说明土地国有制度的式微,但却并未将其全盘否定,即便是土地交换发展到西周后期,周王对于土地的控制还是存在的。如《十二年大簋蓋》记载:

王乎(呼)吴师召大,易(赐)睽里,王令膳夫豕曰睽曰:“余既易(赐)大乃里。”(《十二年大簋蓋》)

此次土地更换产生的原因在于周王将本属于睽的土地转赐给了大。由此可见,即便是土地交换发展到夷王时期,周王对于土地的控制并非全然泯灭。所以直接将土地交换等同于土地私有观点是不正确的。而厉王时期同样也存在类似的土地转赐,如《鬲从鼎》记载:

鬲从以攸衞牧告于王,曰:“女(汝)受我田,牧弗能許鬲从。”(《鬲从鼎》)

此时土地纠纷产生的原因在于周王转赐的土地,土地的原主攸衞牧没有将土地交付给鬲从。一方面周王转赐土地而没有得到遵从,宗法等级制度下周王对于土地控制力减弱,一方面,土地转赐最终在官方的主持下得到贯彻执行却又说明土地国有制度确确实实还在延续。再一次证明“土地交换等于土地私有”观点的错误。

土地交换产生的原因由合意交换发展到后期的用作侵权赔偿以及贿赂等是交换原因不断丰富的表现,我们可以推断,现实的西周社会土地交换的原因可能并不止于金文资料中所涉及的,多样化的土地交换原因是各级宗主对于土地的处分权能不断加大的表现。

(三)程序简化

中期开始的土地交换规定了比较严苛的程序,当中的各项程序可以类比大陆法系民法中的物权登记制度,这些程序的规定或可说明中国的土地登记制度从西周时期就已经存在。一般情况下,作为不动产的土地不经登记不转移所有权,但是物权登记制度是为确定权利归属以及便利所有权转移,而西周土地交换中的不经程序不转移土地所有权则更多的是周王对土地所有权控制的表现。周王通过程序规定将土地交换的过程控制在自己可掌控的范围之内,以保障自己对于土地的所有权:

服遝受田。燹、走甫、卫小子瑶逆者(诸)其卿(飨),卫用作朕文考惠孟宝盘,卫其万年永宝用。(《卫盉》)

廼舍宇于氒(厥)邑:氒逆彊眔(厥朔疆逮)厉田、氒(厥)东疆逮散田,氒(厥)南彊散田,眔(暨)政父田,氒(厥)西彊眔(疆逮)厉田。邦君厉眔(逮)付裘卫田:厉吊(叔)子(夙)、厉有司申季、庆癸、豳表、荆人敢、丼(邢)人偈屖。卫小子者逆卿(其飨賸)。(《五祀卫鼎》)

《卫盉》中土地交换程序包括受田方当场受田和设宴迎接。可见土地交换兴起之时,有着比较严格的程序要求。而《五祀卫鼎》中土地交换的程序则更加严格和程序化,当中涉及到勘踏边界和设立边界标志,除下到场给付和设宴迎接,还另加了赠送礼物的仪式。同时期的《九年卫鼎》也记录了复杂的交换程序。

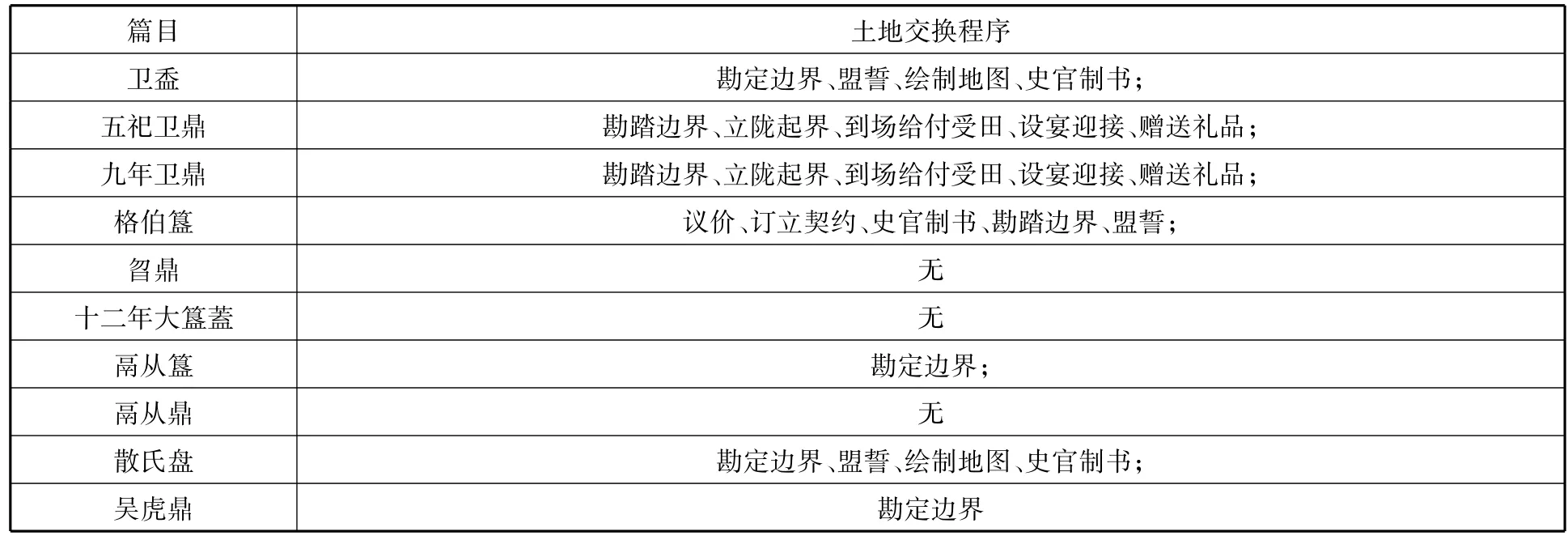

然而土地交换发展到后期,懿王、夷王以及厉王三时期的土地交换,金文资料中再无程序性的表述,通读《曶鼎》全文,铭文重在说明土地更换产生的原因,而对于土地交换的程序却并未提到,后来懿王时期的《十二年大簋蓋》以及厉王时期的《鬲从簋》《鬲从鼎》虽然篇幅均很大,却也并未提到土地交换的程序,可见,土地交换发展到共王以后,交换程序不再得到重视。为更显直观,笔者将金文资料中土地交换程序总结为下表:

表3

结合上文所述和表3,西周土地交换的程序呈现了一个由繁到简及至消失的趋势,复杂的程序规定体现的是周王对于土地所有权的控制,然而,土地交换的存在却也说明贵族阶层已经可以享有充分的土地处分权,也说明周王对于土地的最高所有权已经有了极大的转变[46]。而共王之后的懿王、夷王及至厉王时期的土地交换,金文资料再无严格的土地交换程序的记录,仅仅是厉王时期的散氏盘记录了相对严格的程序,但这只是诸侯国之间的交换规定,并不涉及周王。所以土地交换程序的不断简化及至省略,也是王室对土地控制权减弱的表现。

(四)官方参与度减弱

土地交换程序的简化,另一方面的表现便是周王室及其官员在土地交换过程中的参与度不断减弱,在土地交换中所起的作用越来越小。这一点从共王时期的金文资料中便可见一二:

裘卫乃雉(矢)告于伯邑父,荣伯,定伯,亮伯,单伯,乃令(命)参(三)有司,司徒,微邑,司马单舆,司工(空)邑人,服遝受田。(《卫盉》)

卫以邦君厉告于丼白(邢伯)、白(伯)邑父、定白(伯)、白(伯)、白(伯)俗父。(《五祀卫鼎》)

《卫盉》中土地交换的过程中有官员的参与,同卫盉铭文一样,《五祀卫鼎》中土地交换也有官员参与,且参与的官员还不在少数。同程序性的规定一样,官员参与土地交换,控制整个土地交换的过程,体现的是周王对于土地的控制,说明在共王时期虽已有土地交换,但周王还是牢牢将土地处分权利控制在手中。然而到了共王后期,这一点就已经出现了变化,相较于《卫盉》、《五祀卫鼎》,通读《九年卫鼎》,当中并未有任何官员参与的记载;唐兰先生将“矩乃(乃暨)粦(濂邻)令(寿)商(暨亿)曰:‘顜(讲)。’(履)付裘卫林里。(则)乃成夆亖夆(封四封)”一段译成“矩就到廉邻那里合意办成了……”[47],这样一种“合意”的土地交换相较于前两篇铭文所记录的土地交换无疑更增加了当事人之间土地交换的“意思自治”的程度。

而随着时代更替,官员在西周土地交换中的身份逐渐发生了质的变化。《格伯簋》中“氒(厥)书史戠武,立(涖歃)成?”,意为书史戠武负责订立书契,说明这里官员的角色中立性较强,只作为记录者而不表达和强加任何意志。《曶鼎》中“(曶)厥小子戴以限讼于井叔”“匡衆氒(厥)臣廿夫,寇曶禾十秭。(以)匡季告東宫”,意为匡的家臣和农夫偷盗了曶的禾,于是曶告到东宫那里。可见,此时的官员参与到土地交换中来完全是取决于当事人的“告诉”,其不再具有主动性和责任性。这样一种变化说明,此时的土地交换已经处于一种半放任状态,周王对于土地的控制已经式微。

土地交换发展到懿王和厉王时期,周王及其官员要么完全消失于交换过程中,要么在当中起到的是中立性或可有可无的作用:

表4

结合上文和表5,共王时期,土地从卫盉、五祀卫鼎中有官员参与监督,到九年卫鼎中并未有官员参与,仅靠双方合意和程序来完成土地的转移,说明共王时期,周王就已经在土地交换中逐渐式微。而共王之后王室官员多数是作为土地纠纷的调解员或者记录员而出现的,其参与到土地交换中是在侵权、转赐得不到执行等纠纷出现之后才被动参与的。周王及其官员在土地交换过程中的参与度不断减弱是周王室对土地控制权减弱的最直观的表现。然而如《鬲从鼎》《吴虎鼎》中所记录的,虽说西周土地交换过程中周王和官员参与程度总体上是呈减弱趋势的,但其并未完全从土地交换中退出,其出现在部分土地交换事件中说明,西周土地国有制度即便发展到后期也并未完全崩溃。

(五)小结

处分权能的下移,最直观地表现了土地所有权和周王的分离;原因的多样化发展则表明,随着时间的推移,能够引起土地交换现象的原因越来越多,这又说明周王对于土地的控制力不断减弱;而程序的简化以及官方参与度的减弱,则通过土地交换的过程表明了周王以下各阶层对土地的处置越来越自由。以上土地交换的要素都在浅层次上说明了周王对于土地控制力的减弱,并且各自的侧重点也不同。如果进一步作深入的法律分析,我们会发现,这几个要素的变化都可归结为对各级宗主甚至平民的土地处分权能的肯定。周王以下的各阶层对于土地处分权能的获得,其结果便是宗法分封制度下贵族甚至平民不完全土地所有权向完全所有权转化,西周土地的私有性质不断加强。

四、结语

综上,有周代金文资料的佐证,我们首先可以明确的是,西周中期起,土地交换就已经发生;其次,在西周土地不得交换以及土地“国有”的主流认识下,如何解释金文中的土地交换现象及其体现的土地私有性呢?在中期即显现颓势的周王室治下,土地交换成为可能,各级宗主于不同时期,不同程度地违背了土地处分权能只属于周王的规定,西周中期开始的土地交换很大程度上取决于周王以下各阶层土地处分权能获得的程度,土地交换的程序设置与官员的参与都是限制各阶层土地处分权能的体现,当程序越来越简单,官员参与越来越少,各阶层所获得的处分权能也就越充分,当各阶层能够获得完全的土地处分权能时,真正的土地私有才会形成。然而,整个西周时期,这种对土地交换的程序设置和官员参与始终没有完全消失,所以,土地交换并不能说明西周存在土地私有制度,其助长了土地私有性的发展,却并未完全否定周王对于土地的控制,土地交换现象与土地国有制度在此消彼长中相伴而行,直至春秋时期的制度变革和战国时期地主土地所有制度的确立。

以上一系列的分析给我们的启示是:判断土地制度的公或私,应当更多地从权能的角度进行分析,而非从权利归属上进行简单的切割。西周土地王制的破坏根本在于土地处分权能的下移,虽然与西周时期的土地公有(王有)有很大不同,但是这样制度前提下的土地交换却可以给当前我国农村集体土地流转提供很好的类比,不妨碍我们运用同样的方式来理解我国现有的土地公有制的大前提下,发生的各类土地现象,诸如农村集体土地流转这样的土地交换现象的发生,守住土地处分权能不能够转移这一底线,便不会有土地私有化的危险。而所谓土地交换应当是土地使用权能、占有权能及收益权能的转移,这符合商品经济优化资源配置的要求,却也并不会破坏土地公有制的大前提。

文章的可贵之处在于对金文资料中的土地交换现象做了较为系统的整理,证明了西周土地交换现象的存在,并且对土地交换的要素进行详尽的分解和对比,从民法所有权要素的角度出发,剖析了西周土地私有性的发展及其背景、原因,比较清晰地展现了西周土地的性质面貌,解决了诸多疑问。西周土地私有性在土地“国有”的框架性不断发展加强的观点与前人观点相比较,有其更加独到之处;对土地交换的各个要素进行分解从而推导出西周土地私有性的发展也更具有说服力和创新力。诚然由于缺乏系统完整的史料,对西周各项制度的研究都不可能面面俱到。本文也仅是截取金文资料中的土地交换现象为平台来进行研究,难免有不周全之处,望同仁们批评指正。

[1]吴红松.西周金文土地赏赐论述[J].安徽农业大学学报,2009,(6).

[2]毕巍明.试论中国古代土地私有权的产生[J].黑龙江史志,2008,(17).

[3][5]张传玺.试论中国古代土地私有制形成的三个阶段[J].北京大学学报(哲学社会科学版),1978,(5).

[4][6]林甘泉.对西周土地关系的几点新认识——读岐山董家村出土铜器铭文[J].文物,1976,(5).

[7][11][13]杨宽.西周史[M].上海:上海人民出版社,2003.212,163,193.

[8][10]李朝远.论西周土地交换的程序[J].江西社会科学,1990,(6).

[9]赵光贤.从裘卫诸器看西周的土地交易[J].北京师范大学学报(社会科学版),1979,(6);李朝远.论西周土地交换的程序[J].江西社会科学,1990,(6).

[12]李朝远.西周土地关系论[M].上海:上海人民出版社,1997.

[14]陈守实.中国古代土地关系史稿[M].上海:上海人民出版社,1984.

[15]王卫国.中国土地权利研究[M].北京:中国政法大学出版社,1997.

[16]张经.西周时期周天子拥有土地法权的意义[J].史学月刊,2007,(2).

[17][32][33]江平,李显冬.中国土地立法研究[M].北京:中国政法大学出版社,1999.9-11,13,12.

[18][23][25][26]马承源.商周青铜明文选(三)[M].北京:文物出版社,1988.131,170,269,294.

[19][24][35]王辉.商周金文[M].北京:文物出版社,2006.139,171,139.

[20][47]唐兰.陕西省岐山县董家村新出西周重要铜器铭辞的译文和注释[J].文物,1976,(5);马承源.商周青铜明文选(三)[M].北京:文物出版社,1988.

[21][22]唐兰.西周青铜器铭文分代史征[M].北京:中华书局,1986.442-444,442,444.

[27][28][41]杨树达.积微居金文说[M].北京:中华书局,1997.12,17-19,11.

[29]李学勤.吴虎鼎考释——夏商周断代工程考古学笔记[J].考古与文物,1998,(3).

[30][30][31][46]许倬云.西周史[M].三联书店.2012.203,318,314.

[34][45]李学勤.试论董家村青铜器群[J].文物,1976,(6).

[36]张亚初,刘雨.西周金文管制研究[M].北京:中华书局,1986.

[37][38]李学勤.论曶鼎及其反映的西周制度[J].中国史研究,1985,(1).

[39][40]叶国庆.试论西周宗法制封建关系的本质[J].厦门大学学报(社会科学版),1956,(6).

[42]陈佩芬.(巳其)仲壶[J].文物,1984,(6).

[43][44]李学勤.吴虎鼎考释——夏商周断代工程考古学笔记[J].考古与文物,1998,(3).

责任编辑:程政举

On the Private Land Ownership in Western Zhou Dynasty by Investigating its Cambium Reale System Based on Bronze Inscriptions

Huang Zhenyun Wu Xiaobo

(China University of Political Science and Law,Beijing 100088)

Itwas unclear that whether the western Zhou dynasty land on earth is“public”or“private”.However,the inscriptions in Bronze specified that issues clearly.Based on the history materials,we found that the western Zhou dynasty didn’t form a comprehensive private land system.In the frequent land exchange process,the Kings and officials played certain roles in it,which means the land exchanged in the framework of public ownership.With the development of land exchange,the simplifying of the exchange process,the weakening of the official participants,the state ownership gave way to the construction of the private land system in the late period of Zhou dynasty.

Western Zhou dynasty;private land ownership;cambium reale system;bronze inscriptions

D9

A

2095-3275(2015)05-0162-09

2015-06-15

黄震云(1958— )男,江苏省灌南县人,文学博士、中国政法大学人文学院教授,硕士生导师,研究方向:中国古代史、法制史。吴晓波(1990— )男,江西省高安市人,中国政法大学民商经济法学院,研究方向:民商法(商法)。

——再析《合同法》第五十一条