霍兰德理论视域下学生投入对不同学科学习成果的影响

舒忠梅 徐晓东 屈琼斐

摘要: 本文借鉴霍兰德理论框架,采用结构方程模型,基于中山大学2014年度学生学习状况调查数据,分析学生所就读的学科、投入状况与学习成果之间的关系,重点探究学生投入作为学科和学习成果之间的中介作用。分析发现,学生所就读学科与学习成果之间存在复杂的关系,且因不同的学生投入表现而不同。其中,学生所就读学科与其投入状况及学习成果显著直接相关,学生投入与学习成果显著直接正相关,部分学科通过学生投入与学习成果间接相关:文科和工科通过学生投入与社会人文思辨能力、基本理科能力和自我发展能力等学习成果分别呈显著间接正相关和显著间接负相关,社科与社会人文思辨能力通过学生投入显著间接正相关,学生投入在理科和医科与学习成果之间起到了一定的显著中介作用。研究结果表明,本科人才培养应针对不同学科特点制定各具特色、融合发展的人才培养方案和策略,最大限度地提高学生投入和学习成果。

关键词:学生投入;学习成果;间接影响;霍兰德理论

中图分类号:G642

文献标识码:A

文章编号:1672-0717(2015)02-0118-07

收稿日期:2014-12-28

基金项目:全国教育科学规划教育部重点课题“高等教育学生投入影响因素及作用路径:模型与实证研究”(DIA140298)。

作者简介:舒忠梅(1974-),女,湖北荆门人,博士,中山大学教育学院讲师,硕士生导师,主要从事高等教育、教育数据挖掘与学习分析等研究。

大学生学习与发展是高等教育质量的关键。学科专业和学生投入是影响大学生学习过程及学习成果的重要因素,也是当今高等教育研究的热点问题。国外的相关研究表明,学生投入和不同学科环境对学生的学习与发展均具有显著影响[1,2],而这些影响在很大程度上是由于相关学科领域提供了不同的学习环境和条件所带来的结果。只有深入了解不同学科的学生投入及其学习成果状况,才能更好地针对不同学科特点,设计具有学科特色的人才培养方案,更好地促进和引导学生学习。

一、研究背景

(一)霍兰德理论

霍兰德人格类型与环境理论(简称霍兰德理论)[3]的核心前提是个体与环境均被划分为一种或多种类型,并认为个体倾向于选择并控制那些与其人格类型一致的环境;反过来,这些环境会强化并促进形成显著不同的个体行为和价值模式。在高等教育领域,霍兰德框架由学生或教师(人格类型)和学科专业(环境)构成。

关于大学生及其就读的学科专业,霍兰德提出三个命题:(1)学生主动寻找并选择那些与其人格类型相符的学科专业进行学习;(2)学科差异会导致学生能力和兴趣的差异;(3)学生在与其人格特征相符的环境中更可能获得成功。

国外学者围绕上述三个命题展开了一系列研究,证明了不同学科环境和氛围对大学生的学习过程、学业表现及学习成果均具有显著影响[4,5],教师在学生学习与发展过程中起着重要作用,学生如何投入学习过程的方式也将显著影响其所学的内容[6,7]。然而,在霍兰德理论框架下,不同学科的学生投入如何影响其学习成果,还鲜有研究。

(二)学生投入

学生投入概念主要缘起于北美学界关于大学生学习和发展的研究。在学生投入理论方面,Astin[8]、Tinto[9]和Pascarella[10]等学者研究的大学影响力模型是其重要来源之一。这些研究均采用“输入-过程-输出”的模型建构形式,揭示出大学生在校期间的学习与发展是多种因素影响的结果。Kuh等认为,学生投入既包含学生的个人努力和投入,同时也涵盖院校的整体学习环境创设[11]。这些理论和模型从概念上或方法上研究大学对学生的影响。而在学生投入实证方面,研究主要以全面或局部了解大学生的学习经历为主要内容,或对学生学习现状进行分析[12-14],或从学生投入对学习收获的影响机制进行分析[15,16],在提高高等教育质量方面发挥了重要作用。

上述研究对学生投入影响因素及其与学习成果的相关关系进行了探讨,但鲜有研究从不同学科背景探讨学生学习状况。虽然有研究对比分析课程学习评价与不同学科本科生学习过程和学业成果之间的关系[17],但不同学科的学生投入是否存在差异,以及学生投入是否在不同学科和学习成果之间的关系中扮演中介作用,还有待研究。

(三)研究问题

综上所述,霍兰德理论及其相关研究表明,大学生的学习与发展应与其学习领域存在着直接和间接关系。Pascarella 和 Terenzini在大学生研究综述中总结认为,大学对学生的影响大多是间接的,因而建议未来的研究应考察这些间接影响的本质[18]。一方面,学生投入是大学影响研究中潜在的重要因素,学生投入概念既包含学生的个人努力和投入,同时也涵盖院校的整体学习环境创设。如果学科对学生学习与发展产生影响,那么这些影响很可能是由于相关专业领域所提供的学习环境和机会所带来的结果。另一方面,学生投入很可能对学科与学习成果之间的间接关系发挥中介作用。尽管霍兰德理论并未对学生投入概念进行阐述,但该理论也认为不同学科的学生将投入到不同类型的教育活动中。

鉴于此,研究将对已有成果进行拓展,在霍兰德理论框架下,通过结构方程实证分析,探索学生所就读的学科、投入状况与学习成果之间的关系,重点探究学生投入作为学科和学习成果之间的中介作用。研究涉及的学科,即霍兰德理论中的六种个体与环境类型,整合为五大类:文科、社科、理科、工科和医科。研究的主要问题为:(1)在考虑学生自身的特征因素的同时,学生的学习成果与学科环境是否存在关联?(2)学生投入是否在学科环境与学习成果之间的关联中发挥中介作用?

二、研究框架与分析方法

综合以上理论和实证分析,研究设计了概念模型(如图1所示)。该研究框架显示了模型中潜在变量之间的关系,而非测量变量和潜在变量之间的关系,并有以下假设:(1)学习成果与学生背景特征、學科、学生投入直接相关;(2)学生背景特征和学科通过学生投入与学习成果间接相关。其中,学科与学习成果之间的间接关系,通过学生投入变量实施中介作用,是研究关注的重点所在。

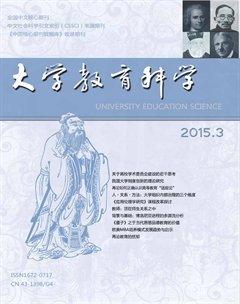

此外,确定学生投入在学科环境与学习成果之间的中介作用,还需进一步考察学科和学习成果的间接效应及其显著性检验。通过表5可以得出,文科学生相对于社科、工科、医科和理科而言,在社会人文思辨能力、基本理科能力和自我发展能力方面的间接效应均为正相关,除了文科/社科在社会人文思辨能力的间接效应之外,均具有显著差异;表明学生投入在文科与学习成果之间起到了显著的正相关中介作用。社科学生相对于工科,在社会人文思辨能力、基本理科能力和自我发展能力方面的间接效应均显著正相关;社科学生相对于医科和理科而言,与社会人文思辨能力的间接效应显著正相关,表明学生投入在社科与社会人文思辨能力之间起到了显著的正相关中介作用。工科学生相对于文科、社科、理科和医科而言,在社会人文思辨能力、基本理科能力和自我发展能力方面的间接效应均呈负相关,除了工科/医科在自我发展能力的间接效应之外,均具有显著差异;表明学生投入在工科与学习成果之间起到了显著的负相关中介作用。理科学生相对于文科,在社会人文思辨能力、基本理科能力和自我发展能力方面的间接效应呈显著负相关;理科相对于工科,在社会人文思辨能力、基本理科能力和自我发展能力方面的间接效应呈显著正相关;理科相对于社科,与社会人文思辨能力的间接效应显著负相关;其余间接相关不显著,表明学生投入在理科与学习成果之间起到了一定的顯著中介作用。医科学生相对于文科,在学习成果的间接效应呈显著负相关;医科相对于社科,在社会人文思辨能力方面的间接效应呈显著负相关;医科相对于工科,在社会人文思辨能力和基本理科能力的间接效应呈显著正相关;其他间接相关不显著,表明学生投入在医科与学习成果之间起到了部分中介作用。

根据以上分析可以得出,学生投入在文科与学习成果之间起到了显著的正相关中介作用,在社科与社会人文思辨能力之间起到了显著的正相关中介作用,在工科与学习成果之间起到了显著的负相关中介作用,在理科和医科与学习成果之间起到了一定的显著中介作用。

四、讨论与分析

综上所述,本研究得出以下结论和启示:

(1)学科环境与学习成果直接相关:文科和社科与社会人文思辨能力显著正相关,理科和工科与基本理科能力及自我发展能力显著正相关,验证了霍兰德理论认为学生在其适切的学科环境中将获得较大收益的假设。

(2)学科环境与学生投入直接相关:在师生交流方面,文科和社科学生相对于其他学科投入较多;在课外阅读方面,文科学生投入较多,而医科学生相对较少;在自主学习方面,医科学生比文科学生投入略高;在活动参与方面,文科和社科学生比工科和理科学生投入略高,理科和医科学生比工科学生高,医科学生比理科学生高;在朋辈交流方面,文科和社科学生投入较多,而工科、理科和医科学生相对较少;在学校学习资源支持评价方面,医科学生比社科和工科学生高。这验证了霍兰德理论认为学科差异导致学生兴趣差异的假设。

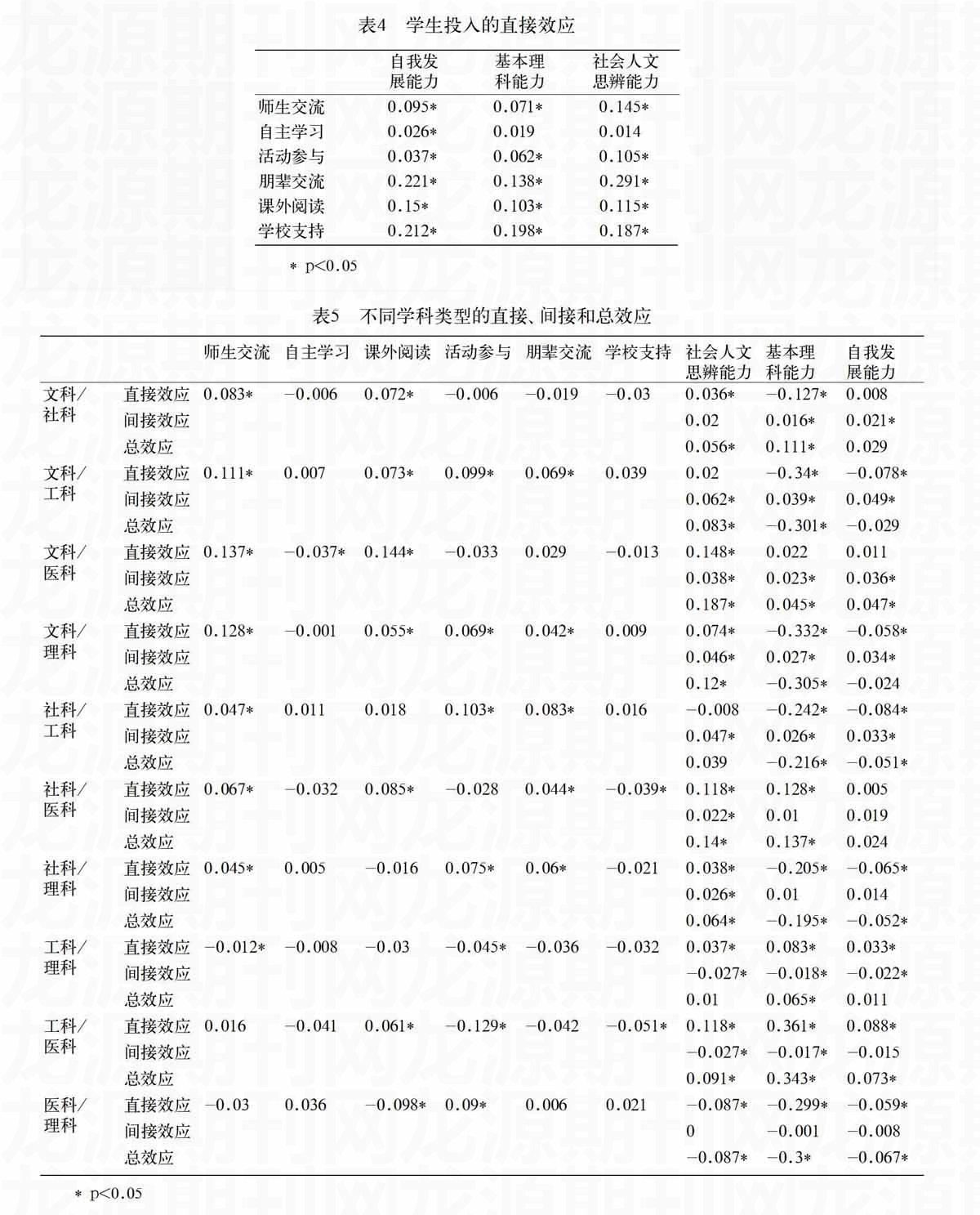

(3)学生投入与学习成果直接相关:师生交流、课外阅读、活动参与、朋辈交流、学校支持与社会人文思辨能力、基本理科能力及自我发展能力显著正相关。其中,师生交流、活动参与、朋辈交流均与社会人文思辨能力具有最强的相关性,自主学习、课外阅读、学校支持与学生自我发展能力的相关性最强。

(4)学生投入在学科与学习成果之间的中介作用:文科通过学生投入与学习成果显著正相关,社科通过学生投入与社会人文思辨能力显著正相关,工科通过学生投入与学习成果显著负间接相关,学生投入在理科和医科与学习成果之间起到了一定的显著中介作用。这验证了霍兰德理论认为学科差异导致学生能力差异的假设。

该分析结果对于霍兰德理论拓展、个性化的学生培养方案及学术计划的制定提供了有益的参考。特别是,学生投入不仅应从学生特征方面来理解,还应兼顾校园生活的方方面面,如学校的资源配置、课程安排、活动组织、服务提供等,增强学生信念、促进学生自主学习和协作学习、为学生创造具有挑战性且有利于丰富和提高学术能力的教育经历[19]。

因此,学校在人才培养过程中,需要加强学科专业建设特色,优化学科专业、类型、层次结构,促进多学科交叉和融合。同时,为学生提供符合专业性质的学习资源,更加细致地关注学生投入行为,为不同学科、不同类型的学生分别从不同方面营造激励学生投入的学习环境,设计相应的培养政策,全面提升学习成果。

本研究借鉴霍兰德理论框架,通过结构方程分析确定学科、学生投入及学习成果之间的直接、间接和总效应,发现其中的显著性差异,从整体结构上提供了一种宽广的研究视角。但上述分析是基于一所高校进行的校内分析,对不同高校的学生学习状况进行横向比较,或者考虑不同的学生投入和学习成果维度时,可能会得到不同的结果。本研究希望能引起高等教育研究者进一步关注不同学科的学生投入和学习成果的相关问题。

参考文献

[1] Smart,J.C..Differential Patterns of Change and Stability in Student Learning Outcomes in Holland's Academic Environments:The Role of Environmental Consistency[J].Research in Higher Education,2010,51(5):468-482.

[2] Weidman.Undergraduate socialization:A conceptual approach,in Higher education:Handbook of theory and research[M].J.C.Smart,Editor.New York:Agathon.1989,289-323.

[3] Holland,J.L..Making vocational choices:A theory of vocational personalities and work environment(3rd ed.) [M].Odessa,FL:Psychological Assessment Resources.1997.

[4] Pike,G.R..Vocational preferences and college expectations:An extension of Hollands principle of self-selection[J].Research in Higher Education,2006,47:591-612.

[5] Feldman,K.A.,Smart,J.C.,Ethington,C.A..Using Hollands theory to study patterns of college student success:The impact of major fields on students,in Higher education:Handbook of theory and research[M].J.C.Smart,Editor.Dordrecht:Springer.2008,329-380.

[6] Pike,G.R..Students' personality types,intended majors,and college expectations:Further evidence concerning psychological and sociological interpretations of Holland's theory[J].Research in Higher Education,2006,47:801-822.

[7] Smart,J.C.,Umbach,P.D..Faculty and academic environments:Using Holland's theory to explore differences in how faculty structure undergraduate courses[J].Journal of College Student Development,2007,48:183-195.

[8] Astin,A.W..Student involvement:A developmental theory for higher education[J].Journal of College Student Development,1999,40:518-529.

[9] Tinto,V..Dropout from higher education:A theoretical synthesis of recent research[J].Review of educational research,1975,45(1):89-125.

[10] Pascarella,E.T..College environmental influences on learning and cognitive development:A critical review and synthesis,in Higher education:Handbook of theory and research[M].J.C.Smart,Editor.New York:Agathon.1985,1-64.

[11] Kuh,G.D..What Student Engagement Data Tell Us about College Readiness[J].Peer Review,2007,9(1):4-8.

[12] 史秋衡,郭建鵬.我国大学生学情状态与影响机制的实证分析[J].教育研究,2012(2):109-121.

[13] 陆根书,胡文静,闫妮.大学生学习经历:概念模型与基本特征——基于西安交通大学本科生学习经历的调查分析[J].高等教育研究,2013,34(8):53-61.

[14] 徐波.高校学生投入:从理论到实践[J].教育研究,2013,34(7):147-154.

[15] 朱红.高校学生参与度及其成长的影响机制——十年首都大学生发展数据分析[J].清华大学教育研究,2010,31(6):35-43.

[16] 王纾.研究型大学学生学习性投入对学习收获的影响机制研究——基于2009年“中国大学生学情调查”的数据分析[J].清华大学教育研究,2011,32(4):24-32.

[17] 郭芳芳,史静寰.课程学习评价与不同学科本科生学习之间的关系[J].高等教育研究,2014,35(5):63-70.

[18] Pascarella,E.T.,P.T.Terenzini.How College Affects Students:A Third Decade Of Research[M].San Francisco:Jossey-Bass,2005.

[19] NICK Z,LINDA L.Improving student engagement:Ten proposals for action [J].Active Learning in Higher Education.2010,11(3):167-177.