龟兹风佛教艺术的特点及其和吐峪沟石窟的关系

赵丽娅

(新疆龟兹研究院 新疆 拜城 842313)

龟兹地区的佛教艺术内容丰富,学者一般认为经历了印度中亚艺术影响期,龟兹本土艺术期,汉化艺术影响期。这三个时期并非完全独立,彼此间存在过渡期和并存期。龟兹本土艺术期,又称为龟兹风佛教艺术期。

关于龟兹风佛教艺术的内容和特点,学界多有研究,代表性观点的主要有以下:

德国学者的研究主要有格伦威德尔、勒考克和瓦尔德施密特。格伦威德尔和勒考克看法相近,把新疆石窟壁画分为五种类型:犍陀罗画风、武臣画风、早期突厥画风、晚期突厥画风和喇嘛教画风,龟兹风佛教艺术属于武臣类型。瓦尔德施密特则认为龟兹风佛教艺术受到了犍陀罗雕塑艺术的影响,但又具有其自身的特点。[1]格伦威德尔的观点在西方学术界一直被广泛引用,成为西方对龟兹风佛教艺术的主流认识。

国内学界对龟兹风佛教艺术研究较有影响的主要有金维诺、谭树桐、霍旭初、贾应逸和袁廷鹤等先生。这几位先生分别在《龟兹艺术的创造性成就》《丹青斑驳 尚存金碧—龟兹石窟壁画欣赏》《克孜尔石窟艺术模式及其外来影响》《印度到中国新疆的佛教艺术》《龟兹风壁画初探》中对龟兹石窟洞窟形制、壁画题材、构图形式和绘画技法等方面做出了不同程度的论述。①金维诺.龟兹艺术的风格与成就[J].西域研究,1997(3):1-9;谭树桐.丹青班驳 尚存金碧——龟兹石窟壁画的欣赏[A].龟兹佛教文化论集[C].乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,1993:101-125;霍旭初.克孜尔石窟艺术模式及其外来影响[A].西域佛教考论[M].北京:宗教文化出版社,2009:-394;贾应逸,祁小山.印度到中国新疆的佛教艺术[M].兰州:甘肃教育出版社,2002:387-391;袁廷鹤.龟兹风壁画初探[A].龟兹佛教文化论集[C].乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,1993:126-136.对龟兹风佛教艺术的独特性做了深入研究。

以上诸位中外学者的研究,使我们对龟兹风佛教艺术有了较为全面的了解,正是在他们研究的基础上,结合自己多年在龟兹地区的调查,笔者对龟兹风佛教艺术的相关问题进行了归纳并对它与吐峪沟石窟的关系进行了一些探讨,不当之处,还望方家指正。

一

艺术风格是一个时代、一个流派或一个人的艺术作品在思想内容和艺术形式方面所显示出的格调和气派。一个地区的艺术风格则是某一地区的艺术家因其独特的生活环境、风土人情、地域文化心理所形成的相对稳定的独特艺术风貌。具体表现为艺术表现对象和艺术形式的独特性。

龟兹风佛教艺术是古代龟兹地区艺术家创造出来的体现佛教思想、观念,具有本地特色艺术的总称,充分体现龟兹文化的开放性和创造性特点。这些艺术作品萌芽于公元4世纪,4~5世纪是其发展期,6~7世纪是其繁盛期,以后逐渐衰落。

龟兹风佛教艺术的特点,包含内容和表现形式两个方面。

内容上,龟兹风佛教艺术以表现部派佛教中的小乘说一切有部的思想为主流,这种思想反映在美术上就是对世俗人生美和自然美的否定,对涅槃之美的赞颂和表现。此外,说一切有部认为佛不世出,在现世的世界中,只有唯一的释迦牟尼佛,众生无法成佛,只能自求解脱,以阿罗汉为修行的最高果位。释迦牟尼的事迹是法体的体现,也是涅槃之道的最好诠释,因而在佛教艺术上就着重表现释迦牟尼的一生。龟兹风佛教艺术遵循着这样的创作原则,因而其表现题材主要是佛祖释迦牟尼的前世今生,包括其修行菩萨道的本生故事、诞生人间、成佛以及度化众生的因缘佛传故事,体现了惟礼释迦的佛教思想。构图形式主要有方形构图和菱格构图两种。方形构图的佛传图又被称为说法图,一般绘于中心柱窟主室侧壁,占据了窟室内的重要位置,且幅面很大,是龟兹风佛教艺术题材、内容上的一个重要特点。

龟兹风佛教艺术在吸收外来文化精髓的基础上,并结合本地特点形成了一套固定的艺术模式。它包括独特的建筑形式、雕塑①由于龟兹地区保存的雕塑作品不多,且多流失海外,故在本文中不进行讨论。和绘画语言。②贾应逸,祁小山.印度到中国新疆的佛教艺术[M].兰州:甘肃教育出版社,2002:387-391;侯世新.吐峪沟石窟寺第38窟龟兹风探析[J].敦煌学辑刊,2011(2):416-434.

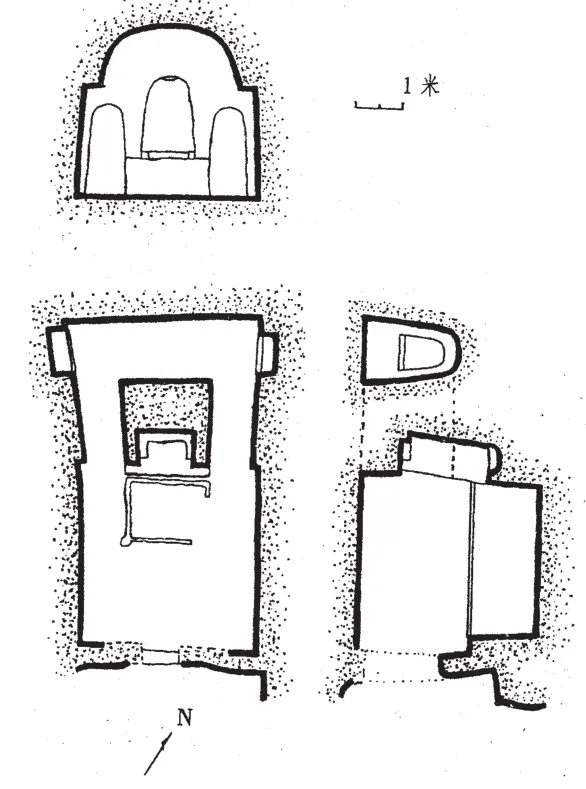

建筑形式上,中心柱窟是龟兹地区创造的一种洞窟形制,由前室、主室和后室三部分组成,前室大多塌毁(图1)。中心柱窟用于礼拜、观想和忏悔,因而这里集中了龟兹风佛教艺术的主要内容和表现手法。中心柱窟所表现的题材大部分是释迦牟尼的事迹,是小乘说一切有部佛教观念的产物,但也考虑到了古代龟兹特殊的地质地形特点。它是佛教理念和地质结构的巧妙结合。龟兹地区的中心柱窟源于印度塔庙窟,并受到中亚犍陀罗地区佛教建筑的影响,它的形制特点随时代而有所变化,繁盛期时一些中心柱窟的空间扩大,主室顶部多样化,出现了穹窿顶、一面坡顶、套斗顶和平棋顶等形式。

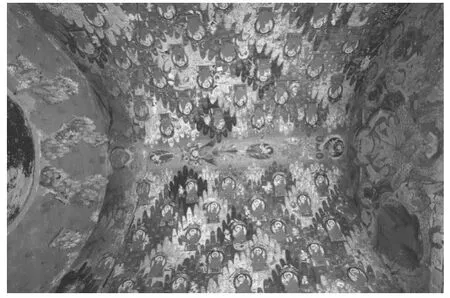

画面构图上,与龟兹式的中心柱窟的纵券顶结构适应,龟兹艺术家创造了一种独特的菱格构图形式,这种菱格构图形式一般位于主室、后室和甬道的券顶部位,是山峦的简化形式,与正壁的影塑菱形须弥山相呼应,营造了一种佛国圣山的景象。这种菱格构图形式产生了两方面的艺术效果。一方面,不同的佛教故事分别被安排在独立的菱格中,画师选取了故事中最具代表性的一到二个情景对其进行表现,一个菱格里就是一个佛教故事,从而在券顶有限的空间里绘制了大量的佛教故事;另一方面,菱格构图与券顶相结合,形成了画面的大量的佛教故事,造成了画面的延伸感,强化了空间的高敞效果。如克孜尔石窟第171、172 窟(图 2)。

图1 克孜尔石窟第17窟平剖立面图

色彩运用上,以蓝色、绿色、白色和土红色作为主要的色彩,对比强烈,格调宁静庄严。尤其在主室为纵券顶的中心柱窟的券顶菱格中,如第38窟,蓝色、绿色、白色这三种颜色纵向相间排列,整齐而又有变化,极富韵律感。线条的运用上,注重线条表现作用,使其成为主要的造型手段,线条粗细均匀,刚劲有力,富有弹性,颇有曲铁盘丝的效果。如克孜尔石窟第97窟主室正壁降服六师外道中的婆罗门,通过这种线条的运用,使得他的瘦骨嶙峋的筋肉跃然壁上(图 3)。 衣纹塑造一般用二根线为一组,随着身体结构的起伏附着在形体上,是曹衣出水画法的最好诠释,典型代表见于克孜尔石窟第163窟后甬道左侧壁阿难袈裟的刻画 (图4)。

晕染法的运用也是龟兹风佛教艺术的一个重要特点,它是用同一色彩的不同明度,由浅入深,层层重叠,层次分明的对物象加以晕染。用色阶的浓淡形成明暗,以使所染物象具有立体感的一种画法,与中原传统的渲染法效果截然不同。如克孜尔石窟第7窟后甬道正壁的涅槃佛足的表现。龟兹画师首先用墨线勾勒脚的轮廓,而后用赫赭色按受光与否晕染暗面以突出凹凸感,然后在其受光面上敷白粉提高光。最后再用轻重粗细不同的墨线勾出不同的体和面。粗重线勾画大的轮廓和暗面,细轻线勾画受光面,借以区分向背 (图5)。

图2 克孜尔石窟第171窟主室券顶

图3 克孜尔石窟第97窟主室正壁婆罗门

图4 克孜尔石窟163窟后甬道左端壁阿难

人物造型上,以龟兹人为原型,同时将龟兹地区的审美观念和生活习俗融入其中。人体比例修长,S形站姿,头部呈卵圆形,额头扁平,五官集中,眼睛与眉毛间的距离大,鼻翼较小,鼻子结构线与眉毛线的交点低于或平行于上眼睑。多以四分之三侧面表现人物的形态,手指由掌部到指尖造型逐节变细,指尖上翘,显得非常稚气。如克孜尔石窟第175窟右甬道内侧壁的比丘像(图6)。

图5 克孜尔石窟第7窟涅槃佛局部

图6 克孜尔石窟第175窟右甬道内侧壁比丘

二

龟兹风佛教艺术形成后曾向西向东都产生了一定的影响,由于文章的篇幅,这里不可能全面展开,仅将其与古代高昌地区的吐峪沟石窟艺术加以比较,以斑窥豹。

吐峪沟石窟所在的吐峪沟,位于吐鲁番盆地鄯善县吐峪沟乡麻扎村,地处火焰山东段腹地,自古以来就是连接火焰山南北的重要通道。吐峪沟石窟就分布在吐峪沟东西两侧的断崖上。分东、西二区,石窟总数约有100余处,洞窟形制有中心柱窟、方形窟和纵劵顶长方形窟和僧房窟等。吐峪沟石窟始凿于公元5~6世纪,随后陆续又有开凿,公元7~8世纪仍然是古代高昌境内最重要的佛教寺院之一。公元9~12世纪,西迁的回鹘人改宗佛教后对这里曾进行改建和修复。14世纪以后,随着伊斯兰教的传播逐渐废弃。

吐峪沟现保存的早期洞窟壁画中可以看到较为明显的龟兹风佛教艺术的因素,本文试以第38窟、K18窟和44窟为例进行论述。

吐峪沟38窟和K18窟均为中心柱窟,由前室、主室和后室组成。前室多不存。主室平面横长方形,盝形顶(K18窟顶部坍塌,形制不明)。主室正壁中部开一浅龛(K18窟正壁前有一莲座)。正壁两侧下方开左右甬道通后甬道,后甬道横券顶。

第38窟主室正壁绘塑立佛、立菩萨,侧壁绘方格构图说法图、坐佛及纹饰。顶部绘平棋图案,图案中心绘莲花中坐佛。甬道内绘一佛二菩萨及方格坐姿佛与菩萨。[2]

吐峪沟第K18窟主室壁画不存。左右甬道绘立姿一佛二菩萨像、千佛、比丘、女供养人像及纹饰。绘三角垂带纹、动物等。后甬道正壁前壁下部绘八王分舍利。①中国社会科学院考古所边疆民族考古研究室,吐鲁番学研究院,新疆龟兹研究院.新疆鄯善县吐峪沟东区北侧石窟发掘简报[J].考古,2012(1):9-11,图版叁.

吐峪沟这两个石窟年代为公元5~6世纪。根据对这两个石窟壁画特点的分析,并把它们和龟兹风佛教艺术进行比较,我们发现这两个石窟在吸收龟兹风佛教艺术的基础上对它进行了改造,具体表现在:洞窟形制上,这两个中心柱窟与龟兹式中心柱窟非常相似,但是也有不同,具体来说,首先主室平面为横长方形,窟顶形式为龟兹所无,如38窟顶部为盝形顶;此外,它们的规模都较龟兹石窟的大,在龟兹地区同时期中心柱窟中罕见。

壁画内容上,尽管仍然保留了龟兹石窟习见的说法图外,但其反映的佛教思想已经发生了变化。龟兹石窟中,说法图一般与释迦牟尼的本生、因缘和佛传故事组合,是作为释迦牟尼传法事迹加以表现的,属于小乘有余涅槃的一部分。吐峪沟石窟第38窟除说法图外,没有其它的佛教故事内容,尤其是一佛二菩萨图像的出现,结合一佛一菩萨、方格坐佛的图像,反映出大乘十方三世诸佛的思想,说明两者在思想内容上是截然不同的。此外,说法图中的比丘都绘出了头光,与龟兹地区造像不同,也反映出两者所宗思想的差异。

构 图形式上,吐峪沟第38窟主室侧

壁绘制方格构图说法图,佛陀居中,其他人物位于佛的两侧,在这些方面与龟兹地区的说法图相同,但居中的说法图中的释迦牟尼既有正面像,也有侧面像,且明显大于周围的人物,体现出神圣化佛陀的大乘佛教纪念性造像特点,与龟兹地区情节性的表现方式不同(图7)。峪沟石窟第38窟主室盝形顶绘平棋图案,图案中心绘莲花中坐佛,无论其形式还是其反映的化佛思想,均不见于龟兹地区。

色彩的使用上,吐峪沟第38窟使用的色彩虽与龟兹风使用的主要色彩基本一致,但是就整窟而言,红色的使用明显增多,色调趋向温暖。

在线条的使用上,两窟线条均具有曲铁盘丝的效果,但线条的造型作用有所弱化,这在吐峪沟石窟第38窟主室说法图中有所体现;与此同时,平涂和晕染相结合的方法成为两窟的主要造型手法。晕染法具体运用部位和层次也与龟兹风佛教艺术有所不同。如吐峪沟石窟第K18窟,甬道外侧壁的立佛佛手,不仅对手背的内缘采用单面染的方法,而且对五指的关节下缘也加以晕染,甚至手指的正面和掌心也加以晕染,这在龟兹风佛教艺术中都是少见的;而佛首的额头部位也加以晕染,龟兹石窟中不见。吐峪沟石窟中晕染的层次不如龟兹风艺术丰富,显得略有些生硬。

两窟人物造型,尽管人物体态呈“S”形,与龟兹风佛教艺术相同,但略显呆板。人物造型除手指的造型接近于龟兹风外,多具有本地人的特点:头部呈长圆形,下巴线平直,五官均匀分布于脸部,眼睛与眉毛间的距离小,鼻翼较大,鼻子结构线与眉毛线的交点高于上眼睑。

图7 吐峪沟石窟第38窟主室右侧壁说法图

上述吐峪沟石窟壁画艺术受龟兹风佛教艺术影响有所改造的情况在吐峪沟第44窟中也有所体现。

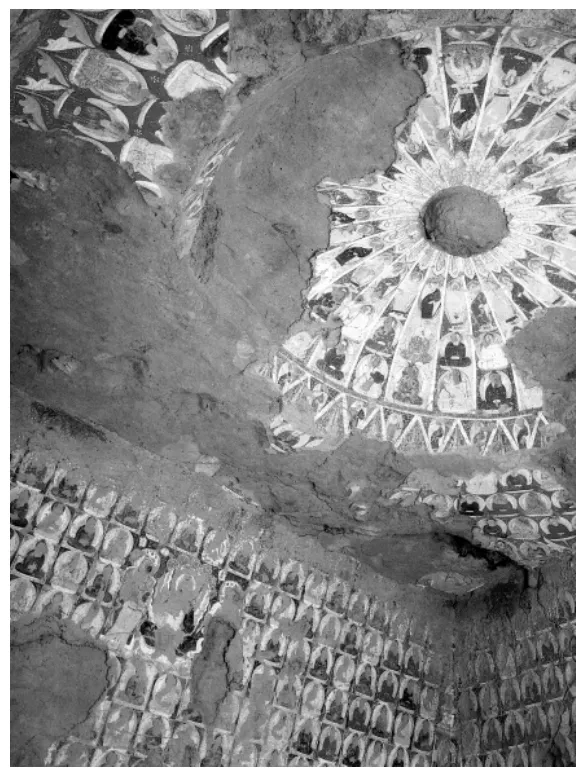

吐峪沟第44窟为一个方形窟,由前室和主室构成。前室大多塌毁,主室平面方形,地面中心有方坛,覆斗顶。主室四壁上部正中绘一佛二菩萨,其余壁面均绘方格坐佛,下部绘一排方格本生故事画。穹窿顶正中绘莲瓣,以其为中心向下分为29条幅,每一条幅从上至下绘一立佛和二坐佛。穹顶下沿绘垂帐纹,中绘立佛。穹窿下的平面部位亦绘方格坐佛,四角各绘一天王(图8)。

该窟形制与库木吐喇石窟新1窟相同,该窟也是一方形窟,主室中部有一方形坛基,穹窿顶。主室穹窿顶构图方式相同,但绘图内容为一佛一菩萨,表现的应是对过去七佛的信仰,与吐峪沟44窟所体现的大乘多佛思想属于不同的思想体系。穹窿顶下平面部分四角各绘一天王的形式见于克孜尔石窟第67窟和库木吐喇石窟第34窟,但克孜尔石窟第67窟周围绘出了伎乐,库木吐喇石窟第34窟所绘天王为手捧穹窿顶状,与吐峪沟石窟天王姿势不同,反映理念也应有所区别。

图8 吐峪沟石窟第44窟主室内景

方形构图的本生壁画在克孜尔石窟方形窟中也有表现,如克孜尔石窟第110窟,但一般仅表现一个主要情节,但是吐峪沟石窟44窟中,不仅表现了本生故事的主要情节,往往在画面的一角或中央,还绘出了象征菩萨舍身后又复活的场景。

总之吐峪沟石窟壁画艺术,明显受到了龟兹风佛教艺术的影响,反映出龟兹风佛教艺术的对外影响力,也是古代龟兹和高昌这两个西域重要文化中心交流的写照。另一方面,吐峪沟石窟壁画艺术中的龟兹风元素,其服务的佛教思想及其在具体运用中的变化,又反映出古代高昌地区文化传统的稳定性以及古代高昌人民选择外来文化中的自主性和创造性。开放性和创造性使得古代高昌地区的佛教文化在公元9世纪以后进入了一个繁盛期,转而对当时龟兹地区佛教文化产生了回流,这是我们研究古代西域这两个重要文化中心关系时必须注意的一个有趣现象。

[1]晁华山.德国人研究克孜尔石窟的概况[A].北京大学考古学系,克孜尔千佛洞文物保管所.新疆克孜尔石窟考古报告[M].北京:文物出版社,1997:144-145.

[2]中国社会科学院考古所边疆民族考古研究室,吐鲁番学研究院,新疆龟兹研究院.新疆鄯善县吐峪沟东区北侧石窟发掘简报[J].考古,2012(1):9-11.