厘清数据 快速解题

李汝驿

“数据”是化学计算中的重要依据和已知条件,需运用它去求解相关问题。但化学计算不同于数学,它不是单纯的运算,而是有特定的化学意义。在一些计算题中常出现虚设数据、干扰数据、不设数据等情况,从而使数据具有了一定的迷惑性、隐蔽性、暗示性等,给解题带来一些影响。“数据”究竟有何作用呢?为此笔者作了简单的归纳,以供参考,望学生能从中得到启迪并去进一步探索。

一、直接性运用数据

这类数据是一般计算题中作为已知条件的必要数据,它可在相应的关系式、公式等中代入,直接参与计算。

例1.Fe2O3和CuO的混合粉末3.20g,高温下与足量的H2充分反应后,得到固体的质量可能是( )

A.2.24g B.2.40g

C.2.56gD.4.00g

解析:原固体粉末3.20g没有说明Fe2O3和CuO各是多少,无法单一求解,故可用平均值法。即假设3.20g全部为Fe2O3或CuO,而后取其平均值。

若3.20g全为Fe2O3,设可得Fe的质量为x。

Fe2O3+3H2高温2Fe+3H2O

160 112

3.20g x

160112=3.20gx x=2.24g

若3.20g全为CuO,设可得Cu的质量为y。

CuO+H2高温Cu+H2O

80 64

3.20g y

8064=3.20gy y=2.56g

所以其混合粉末与H2充分反应后,可得固体质量应在2.24g和2.56g之间。故选B项。

上例中的数据“3.20g”很明确给出,作为已知数据直接参与了运算。这类数据在化学计算中广泛而普遍存在,只要理解题意、思路清楚、方法得当,直接运用相关数据就可完成作答。

二、间接性相关数据

这类数据与解题密切相关,但不直接给出,而是需要通过给出的数据或其他条件,进行分析、推理或运算而获得,而后由此再去完成求解。

例2.取0.18g碳在一定量的氧气中燃烧,当全部转化为一氧化碳和二氧化碳的混合气体后,将混合气体通过足量的石灰水,充分反应后得到0.5g碳酸钙。

计算:

(1)混合气体中CO2的质量。

(2)混合气体中CO的质量分数。

解析:根据题设中生成CaCO3的质量可求出CO2的质量。

设生成CO2的质量为x。

CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O

44 100

x 0.5g

44100=x0.5g x=0.22g

由生成CO2的质量0.22g可求出生成CO2的碳的质量。

设生成CO2的碳的质量为y。

C+O2点燃CO2

12 44

y 0.22g

1244=y0.22g y=0.06g

则反应生成CO的碳的质量为:0.18g-0.06g=0.12g,由此可求得生成CO的质量。

设生成CO的质量为z。

2C+O2点燃2CO

24 56

0.12g z

2456=0.12gz z=0.28g

所以混合气体中CO的质量分数应为:0.28g0.28g+0.22g×100%=56%。

很显然,“0.28gCO”就是间接性相关数据,不找到它就无法求解。这类数据的特点是必需条件、需要间接求出。这类数据在化学计算中也是广泛而多见的,只有在化学知识储备充足、理解题意、明确求解思路的前提下,才能找得出并用来进行运用。

三、隐含性必需数据

隐含性必需数据是作为解题重要而关键的数据,它不是直接给出,而是隐含于题设之中,需根据有关概念、原理、物质性质等进行分析、推理而找出的数据。

例3.高温加热10g碳酸钙,一段时间后停止加热,剩余固体中钙元素的质量为50%。

计算:

(1)若10g碳酸钙完全分解,可生成多少氧化钙?

(2)实际生成CO2的质量。

解析:求10g碳酸钙完全分解生成氧化钙的质量,较为简单。

设10g碳酸钙完全分解生成的氧化钙的质量为x。

CaCO3高温CaO+CO2↑

100 56

10g x

10056=10gx x=5.6g

求解实际生成CO2的质量有一定难度。由于CaCO3中Ca元素的质量分数为40%,当CaCO3完全分解后剩余固体中Ca元素的质量分数为:4056×100%=71.4%,而实际Ca元素的质量分数为50%,说明CaCO3没有完全分解。则反应一段时间后剩余固体的质量为:10g×40%50%=8g,生成CO2的质量为:10g-8g=2g。

很显然,题设中“50%”这一数据巧妙隐含着“CaCO3没有完全分解”这一条件,依据Ca元素反应前后守恒这一规律,而找出剩余固体质量8g,这个隐含条件理解不到、挖不出,就会感到困惑而不知所措,易发生错解。

四、迷惑性陷阱数据

这种数据往往与解题无关,是多余的,在题设中出现貌似是相关条件,实则为障碍、干扰、陷阱,学生分析不清、判断不准就会步入迷途。

例4.常温下将5.6g生石灰投入94.4g水中,所得溶液的溶质质量分数为( )

A.5.6%B.7.4%

C.10%D.<0.1%

解析:不少同学选择A项或B项,选择A项的认为加入5.6g的生石灰为溶质,溶液质量为100g;选择B项的则认为5.6g生石灰加入水中时发生了反应,生成的7.4gCa(OH)2为溶质,溶液为100g。以上两项都不对,其溶液中Ca(OH)2为溶质是对的,但Ca(OH)2属于微溶物,常温下溶解度很小,低于0.1g/100g水,所以所得溶液的溶质质量分数应<0.1%。选D项。

题设中的几个数据都是与解题无关而多余的,属迷惑性陷阱数据,若在这些数据上冥思苦想、细心计算,必误入歧途。可见,理解和掌握化学知识是求解的关键所在。

五、限定性条件数据

这种数据是指在题设中所出现的一种没有明确告知的特定要求条件,你所确定的结果只有在该条件下存在、成立。若不考虑此限定条件进行求解,就易失误。

例5.某温度下氯化钠的饱和溶液100g中含氯化钠26.5g,此时向该溶液中再加入3.5g氯化钠和6.5g水,充分溶解后溶液的溶质质量分数为( )

A.26.5%B.27.3%

C.28.2%D.29%

解析:此题求解时不考虑限定条件易错选B项,即用26.5g+3.5g100g+10g×100%=27.3%。错在何处呢?加入3.5gNaCl和6.5g水,加入的NaCl并不能全溶,因为原溶液为饱和溶液,该温度下73.5g水最多溶解NaCl26.5g,则6.5g水只能溶解2.34gNaCl。所以该题应选A项。

题设中“饱和溶液100g含氯化钠26.5g”,说明NaCl在此温度下的溶解度为36g,此为限定性条件,在求解中具有限定作用,不考虑就易错解。除此之外,pH和质量分数等都具有限定性的作用,应予以注意。

六、文字表述性数据

整个题设中没有提供任何数据,全部是文字表述,故又称无数据计算。其实在题设中不是真没数据,而是隐含于叙述之中,在叙述中会告知相关量间的等量倍数等。

例6.向一定量的氯化钡溶液中加入一定量的稀硫酸,待完全反应后,所得溶液质量与原氯化钡溶液的质量相等。则原稀硫酸的溶质质量分数为( )

A.29.6%B.42.1%

C.67.3%D.98.3%

解析:分析题意可知,题设中虽无数据,但“反应后所得溶液质量与原氯化钡溶液质量相等”,这一等量关系就是关键的文字数据。BaCl2+H2SO4=BaSO4↓+2HCl,由于HCl溶液质量等于BaCl2溶液质量,依据质量守恒定律,H2SO4溶液质量等于BaSO4沉淀质量,即98gH2SO4反应可得233gBaSO4沉淀,由等量代换可得233g稀硫酸中含溶质H2SO498g,故质量分数为:98g233g×100%=42.1%。选B项。

这类题的题设中没有一个数据,全是文字叙述,似乎无从入手。其实数据隐含于文字叙述之中,求解时只要从基础知识入手,细心分析,其相关数据就会显露出来,从而找到量的关系,化无为有,此时的求解往往会更容易、更简单。

七、信息给予性数据

这种数据一般在题设中具有信息性特征,它是解题的依据和前提条件,由此出发可找出求解必需的相应条件。

例7.为了测定一种待回收的废铁中铁的锈蚀程度,某同学取该部分锈蚀的铁片样品(仅由铁和氧化铁组成),测得其中氧元素的含量为12%。则样品已被锈蚀的铁元素占原金属铁的质量分数为( )

A.28%B.31.8%

C.46.7%D.70%

解析:分析题意,可知此锈蚀铁片由铁和氧化铁组成,只依据所给数据去解是不足的。我们可假设原铁片质量为100g,其中氧元素质量为12g,其余88g为铁元素。我们从氧化铁中可知铁元素和氧元素的质量比为112∶48,则被锈蚀的铁的质量为:12g×11248=28g。所以,锈蚀的铁元素占原金属铁的质量分数为:28g88g×100%=31.8%。选B项。

由该题的求解可知,数据存在的价值并非都是直接用于计算,有时还可提供出相关的信息,所以要熟悉化学原理,掌握反应规律,依据所获取的信息去寻找相应关系、求解途径和方法。

八、干扰性多余数据

在题设中给出诸多数据,既有必要的,又有无用多余的,其中无用多余的数据会干扰我们的思维,分析不清、搞不准就无法去运用。

例8.现有一在容器中暴露过的NaOH固体,分析得知含水6.62%、Na2CO32.38%、NaOH91%。将此样品1g加入46g3.65%的稀盐酸中,过量的稀盐酸用4.43%的NaOH溶液中和,用去NaOH溶液20.5g。蒸干中和后的溶液,可得到固体的质量为( )

A.1.33gB.2.69g

C.3.43gD.无法确定

解析:初读此题会认为是一道综合计算题,若用给出的各物质质量分数进行求解,再通过化学方程式进行计算,将会十分烦琐和费力。经认真分析、厘清脉络可知,各物质间反应为Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑、NaOH+HCl=NaCl+H2O,产物均为NaCl溶液,最后蒸干溶液所得固体应是NaCl,依据元素守恒可知,NaCl中的氯元素全部来自HCl,其关系为HCl→NaCl,这样求解就方便多了。

设NaCl的质量为x。

HCl ~ NaCl

36.5 58.5

46g×36.5% x

36.558.5=46g×3.65%x x=2.69g

选B项。

由此题的求解可看出,做题时不要见题便算,要用相关化学概念、原理等进行分析,如本题HCl→NaCl的关系是以两个反应共同具有的反应物(HCl)和生成物(NaCl)而建立起来的。不思考 、不分析就不易找出相互关系,还会被无用多余数据所干扰。

九、暗示性提示数据

这种数据在题设中的暗示作用不明显,不直接体现于运用之中,不认真分析其暗示性就不易发现,而不运用必会陷入命题者的圈套,造成误解。

例9.要除掉铝壶内壁上的水垢(主要成分为CaCO3)10g,所加入的100g稀盐酸完全反应后,收集到4.7g气体。则稀盐酸的溶质质量分数为( )

A.7.3%B.18.3%

C.14.6%D.29.1%

解析:初读题目较为简单,可用10gCaCO3进行求解。

设用去HCl的质量为x,生成气体的质量为y。

CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑

100 73 44

10g x y

10073=10gx x=7.3g

10044=10gy y=4.4g

此时可发现生成的气体质量为4.4g,而题设中则为4.7g,相差0.3g,这是为什么?铝壶内壁上水垢与稀盐酸反应后,其内壁铝还要与稀盐酸反应而放出H2,这就是“4.7g气体”的暗示作用,忽视便会出错。由此还要求出生成H2时消耗HCl的质量。

设生成0.3gH2消耗HCl的质量为z。

2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑

219 6

z 0.3g

2196=z0.3g z=10.95g

所以HCl的总用量为:7.3g+10.95g=18.25g,稀盐酸的溶质质量分数为:18.25g100g×100%=18.3%。选B项。

题设中“4.7g气体”具有暗示性,这个暗示分析不出来就易用10gCaCO3进行求解稀盐酸中溶质的质量,而误选A项。暗示性数据的特点不明显,需要学生熟练掌握化学知识,且要具有很强的思维分析能力才能找出。

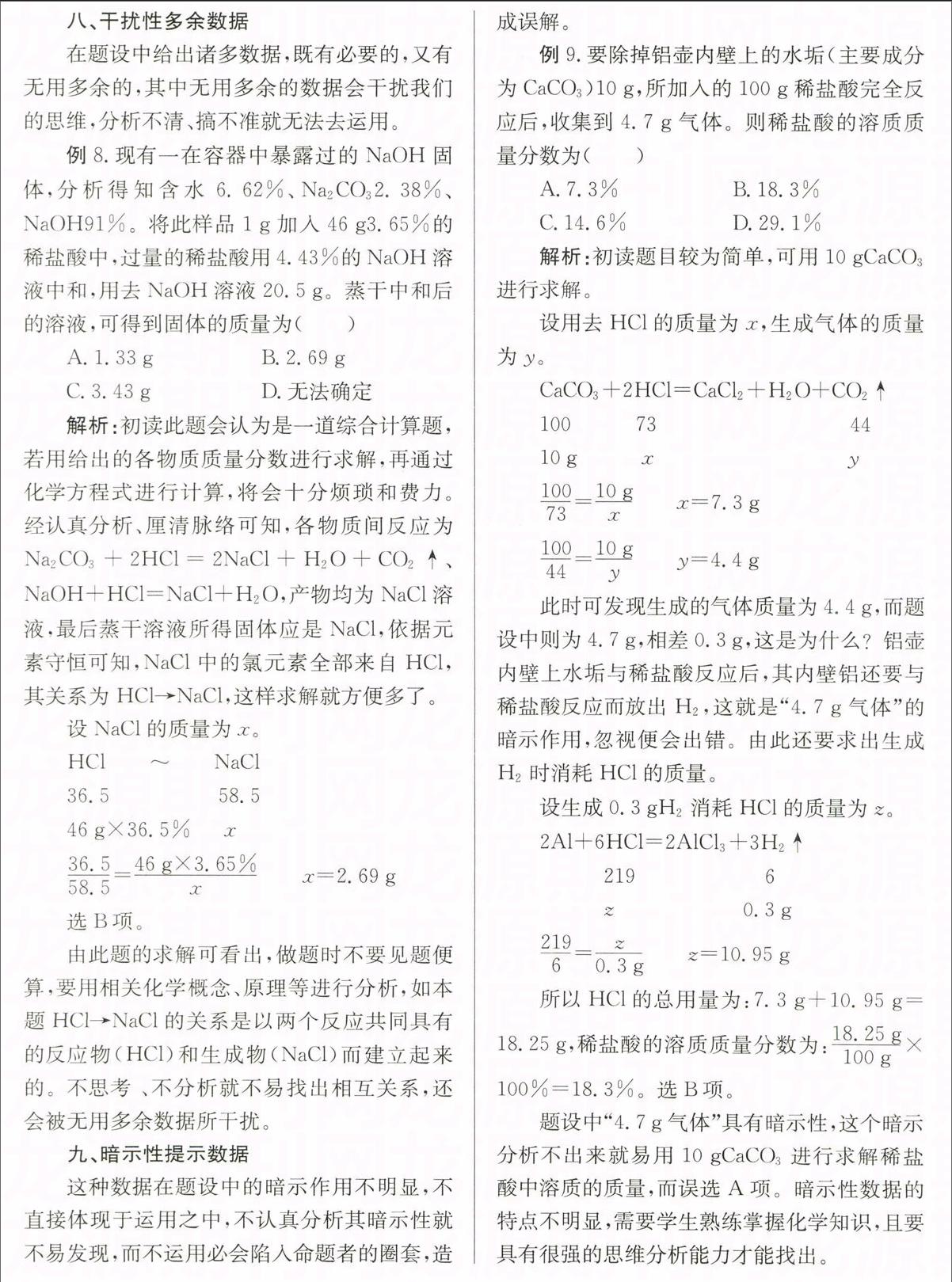

十、实验分析性数据

这种数据一般由实验给出,按实验量的不同分几步进行或是按不同量分别进行,从中给出多级数据,通过分析找出其间反应的规律及反应特点,从而进行求解,也就是我们常见的表格数据型计算题。

例10.某化学兴趣小组为了测定某黄铜(铜锌合金)样品中锌的质量分数,取10g样品放入烧杯中,再取60g稀硫酸分六次加入烧杯中,均充分反应。实验数据如下:

第一次第二次第三次第四次第五次第六次

加入稀硫酸质量/g101010101010

剩余固体质量/g9.358.78.057.46.756.75

计算:

(1)黄铜样品中锌的质量分数为多少?

(2)所用稀硫酸的溶质质量分数为多少?

解析:分析表中数据可知,当第六次加入稀硫酸时剩余固体仍为6.75g,与第五次相同,说明此时剩余固体为不与稀硫酸反应的金属铜,则锌的质量为:10g-6.75g=3.25g,则黄铜中锌的质量分数为:3.25g10g×100%=32.5%。在第一至第五次加入稀硫酸的反应中,每加入10g稀硫酸样品质量应减少0.65g,这说明10g稀硫酸恰好与0.65g锌完全反应,由此可求出10g稀硫酸中所含H2SO4的质量。

设稀硫酸中溶质质量为x。

Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑

65 98

0.65gx

6598=0.65gx x=0.98g

稀硫酸的溶质质量分数为:0.98g10g×100%=9.8%。

此题中对数据的分析极为关键,运用对比归纳法可探寻其规律。本题是从剩余固体的变量中突破,找出恰好完全反应的一组进行求解。

通过以上各例中数据在化学计算中的作用,我们可总结出以下几点注意事项:

①数据的作用是多种多样的,但都具有特定的化学意义,所以对题设中的数据要从化学角度去理解、去分析、去运用。

②化学计算离不开数据,但数据的提供绝非是仅用于直接的运算,更应从它的大小、多少及其变化认识它的本性,探索规律,寻求相应关系,让数据成为计算的载体。

③化学计算时要防止一见数据就盲目硬算,同时也要防止一见少数据就心慌无措,要认识到计算最重要的不是“算”而是“析”,是对题意的理解和分析。只有理解得深、领悟得透、分析得清,才能形成求解思路,而后运用简捷的方法去求解。