也谈“突出学生 淡化自己”

邓春芳

【摘 要】新课程改革正走在“深化课堂改革”的路上,教学改革的观摩活动规模越来越大,“课堂教学”逐渐演变成了“课堂表演”。听课很精彩,但能用于常态课的却不多。如何在常态课中开展课堂转型呢?我认为教师只有转变观念,研究以学生为主体的教学方法,加强学法指导,才能让学生走上数学学习的可持续发展之路。本文主要根据数学课程标准,结合浙教版七年级的教学内容,阐述在数学常态教学中要让学生成为主角,让学生逐步养成自主学习的一些做法和建议。

【关键词】常态课;学生发展为本;教学方法;学法指导

上海著名特级教师贾志敏在“突出学生 淡化自己”一篇文章中列举了上海一师附小的特级教师臧慧芬的一次课堂教学:臧老师课堂上话语不多,但句句都说在点子上,臧老师把时间给学生,让他们成为课堂的主人,久而久之,学生的能力得以提高。

作为摸索中的一线教师的我,不能和特级教师臧慧芬、贾志敏相提并论,但在长期教学中对“突出学生 淡化自己”也颇有感受。数学新课程标准指出:学生是数学学习的主体,在积极参与学习活动的过程中不断得到发展。陶行知先生也曾说过:“教什么和怎么教,绝不是凭空可以规定的,他们都包含‘人的问题,人不同,则教的东西、教的方法、教的分量、教的次序都跟着不同了。”因此,作为一线教师,应研究学生,研究适合学生的教法,开展学法指导,改变学生被教师牵着走的现状,让学生真正成为学习的主人。

一、转变观念,树立“学生发展为本”的意识

浙江大学数学研究中心执行主任、光彪讲座教授刘克峰说,在哈佛大学、麻省理工学院等名校,他见过多位得过奥数金奖的中国留学生,成功者寥寥,“成绩很好,但研究能力差,这就是中国应试出来的学生”。可见,教师必须转变教学观念,树立“以学生发展为本”的意识,改变教学方法,研究以学生为主体的教学方法,培养更多能自主学习的学生。

二、研究以学生为主体的教学方法

(1)设计适合学情的教案,即备课重在备学生。数学的每一章每一节都是在学生已有的知识和经验的基础上进行的,教师备课时要研究本节课所要用到的旧知识和已有的生活经验,根据学生平时作业,课堂上解决问题的能力,确定教案的重难点。

(2)把课堂还给学生。本人一直很赞同和欣赏杜郎口中学把课堂还给学生的教学模式。学生们能畅所欲言,教室里三面墙、学校的走廊、甚至地上都是学生们展示的舞台。

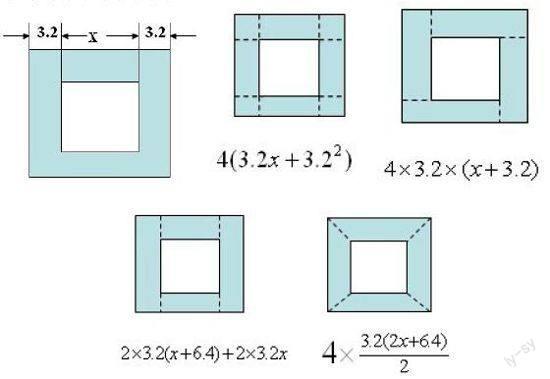

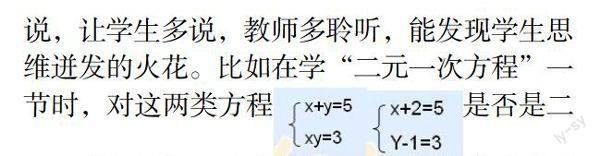

让学生多讲,教师多听。教师讲多了,学生会被教师的思想束缚,导致一些学生一看到题不是在想各种方法,而是在想教师的标准答案是什么,抹杀了学生的思维能力。让学生先说,让学生多说,教师多聆听,能发现学生思维迸发的火花。比如在学“二元一次方程”一节时,对这两类方程是否是二元一次方程组,可以让学生充分发表自己的看法。无论认为是还是不是,都鼓励学生说出自己的理由,不同的学生说出不同的理由,同学之间的意见有了分歧,产生了矛盾,学生就会不自觉地去研究定义,通过和定义对照,不仅能辨别以上方程组是否为二元一次方程组,更增加了对定义的理解。又如,在一个应题中需要用x的代数式表示题中阴影部分的面积。可以放手让学生去思考,然后让学生去表述,教师在聆听学生的分析时,可以了解学生分析问题的方法,当学生分析有错误时,通过听同学的建议,发现自己分析的缺陷,学生不但找到了上图几种方法,而且通过比较,选用了最简洁的表示方法。

让学生多做,教师多观察。如学生在学习整式的化简时,我让多名学生上台练习,其中一题为(x+6)2-(3+x)(3-x),学生解答为:原式=x2+36-9-3x+3x-x2=27,很多学生都发现了错误,学生分析为:错用公式,有公式可以用却没有用公式计算,减数漏加括号。教师一句“在这个同学身上集中爆发了”,无论是做错的同学还是指出错误的同学都笑了,加深了对知识的理解。书上的很多例题,并不是教师都作为示范来讲解,很多例题可以让学生去解答,教师适当的点拨即可。

(3)有差异的课后作业和辅导。这需要教师在上课和作业中了解每一位学生,根据学生的差异为他们设计不同的作业和开展不同的课后辅导,教师可采用布置基础题和拓展题的方法,让基础一般的学生完成基础题,选作拓展题,基础好的学生做拓展题,选作基础题。学生完成的作业不同,教师輔导对应的也是因人而异。

三、开展学法指导,让学生学会独立学习

1.引导学生学会看书

(1)引导学生学会看书上的目录。目录包括一册书的目录和每一章的目录,特别是每一章的目录,可以让学生对本章节有一个系统的了解。根据每节的题目,让学生猜测每节会学习什么内容。如在学习二元一次方程组这一章时,引导学生了解本章有五节,第一节为二元一次方程,学生猜测是要掌握什么是二元一次方程。第二节为二元一次方程组,多了一个字,学生自然猜测要学习什么是二元一次方程组。第三节为解二元一次方程组,学生猜测为如何解二元一次方程组。第四节为二元一次方程组的应用,学生猜测为列二元一次方程组解应用题。第五节为三元一次方程组,学生猜测为解三元一次方程组。学生很好奇自己是否理解正确,带着问题和思考学习,对前后知识的自然衔接也很有帮助。

(2)引导学生学会看概念。数学定义是学习其他知识的基础,引导学生找出关键词,并用关键词对相关题目做出判断。

(3)引导学生学会看例题。如例题“用简便方法计算103×97”,让学生思考把103×97变形为(100+3)×(100-3)时,为什么选择100而不是其它数,其它题目怎样确定这个数?再让学生通过看例题59.8×60.2的解答思考得到结论。加强了对平方差公式的理解。

(4)引导学生看分析方法。如在学习方程的应用中,有的采用线段图,有的采用列表法,哪些题目适合列表法,哪些题目适合线段图,你如何选择。在列表法中,怎样设置表格,线段图中,每条线段代表的意义。通过学生自我分析,逐步学到各种分析方法。

2.引导学生学会质疑

俗话说“在不疑处有疑,方是进矣”。如在学习“同一平面内,垂直于同一条直线的两条直线互相平行”,引导学生对 “在同一平面内”这个条件质疑。又如在学科学记数法时,书中定义为a×10n(1≤a<10),对书中的1≤a<10是否有异议?有小于1的可能吗?从而把书中的定义修改为a×10n(1≤︱a︱<10)。

3.引导学生找到答疑的方法

学生可以利用教材,利用资料和网络。我认为,学生还可以充分利用同学资源。“三人行,必有我师焉”,通过同伴互助、类比的方法可以找到更多方法、更优方法。只要学生不是照抄答案,应鼓励学生相互参照方法。比如学生在做题目“已知方程组2x+3y=m,3x-4y=m+11的解x,y满足条件5x-y=3,求m的值”时,有的学生不知如何下笔,有的学生通过解方程组 2x+3y=m, 3x-4y=m+11 来解,因数字较大求错的较多,有的学生通过先消去m得到方程x-7y=11与5x-y=3联立方程组来解,思考的方法很好但算对的同学不多,有的学生通过两方程相加很快求得答案,学生之间相互交流,感悟到了观察对解数学问题的重要性。

我一直相信“每个学生都有自身的优势”。老师,做学生的观众,适时的点评和引导,让学生成为自己学习的主人!

参考文献:

[1]《数学新课程标准》.北京师范大学出版社,2011年版

[2]贾志敏.《突出学生,淡化自己》

[3]《浙教版数学教材》.浙江教育出版社,2012年第3版