论预约的违约损害赔偿范围

——以预约效力的弹性化认定为中心

黄淑丹

论预约的违约损害赔偿范围

——以预约效力的弹性化认定为中心

黄淑丹*

预约领域规范阙如,在目前的司法实务和学理研究层面,主要存在“简单机械模式”与“弹性权衡模式”两大阵营之界分。根据法律行为的一般原理,预约效力认定的核心在于当事人的缔约真意:在扩张其适用范围的基础上,依当事人的缔约真意,其效力在整体上宜弹性划分为“诚信磋商”与“应当缔约”。根据违约损害赔偿的基础理论及债的同一性原理,预约作为相对独立于本约的合同,其违反者赔付的应属预约的履行利益损失:其中,效力属“应当缔约”者,其履行利益损失原则上相当于对应本约的履行利益损失,惟应结合情事变更原则的适用进行适度调整;效力属“诚信磋商”者,其履行利益损失则为关于缔结对应本约的机会损失。具体在司法适用层面,无论是解释个案预约的效力,抑或是就缔结本约的机会之损失进行计算,则均可参照“缔约三阶段”理论与“契约成熟度”理论,关键在于分别认定“缔结预约时”、“违反预约的行为发生时”个案当事人具体所处的缔约磋商阶段。

预约 损害赔偿 信赖利益 履行利益 弹性权衡

引 言

随着缔约过程的日趋复杂化发展,简单的“要约—承诺”的缔约模式已经不能满足交易现状。作为当事人约定将来订立一定合同的合同,*韩世远:《合同法总论》,法律出版社2011年版,第67页;王利明:《合同法新问题研究》,中国社会科学出版社2011年版,第134~135页。本文所采预约的定义,同我国台湾地区史尚宽先生关于预约的经典界定,见氏著:《债法总论》,中国政法大学出版社2000年版,第12页;亦与德国法、瑞士法关于预约的定义同,且均包含对预约作为合同所具有的约束力的肯定,见汤文平:“德国预约制度研究”,载《北方法学》2012年第1期,第146页;汤文平:“瑞士预约制度研究”,载《西部法学评论》2011年第4期,第106页;吴从周:“论预约:探寻德国法之发展并综合分析台湾‘最高法院’相关判决”,载《台大法学论丛》2013年第42卷特刊,第779、782页。对此,惟应指出的是,预约乃大陆法系的概念,英美法系没有相同概念,而有美国法中的“先合同协议”与之相近似。两者相较,大陆法系多强调预约作为合同的约束力,而英美法系中的“先合同协议”则似将一切约定未来缔约的合同形式纳入其范畴,由此即同时包含具约束性和非约束性的类型。详见汤文平:“论预约在法教义学体系中的地位——以类型序列之建构为基础”,载《中外法学》2014年第4期,第984~985页;刘承韪:“预约合同层次论”,载《法学论坛》2013年第6期,第33、35页。此外,关于美国法中的“先合同协议”的系统介绍,See E. Farnsworth, Precontractual Liability and Preliminary Agreement, 87 Colum. L. Rev. (1987)217-294 .预约以其对应本约的缔结为最终目的,系对渐入渐出的缔约磋商状态的回应,其实践适用已呈普遍化且在地位上亦属日趋重要。然而,与之在实践层面的前述发展状态相比较,预约虽然已经在不同国家和地区获致法律规范、司法实务层面的不同程度的认可,但该等法律规范远非属完善,相关司法实务亦难谓同一。此外,为预约的实践发展所长期仰赖的学说理论,目前传统通说的正当性亦处于饱受挑战的状态。

具体到我国,*为本文论述之需要,除另有明确说明外,本文中“我国”一词不包括中国香港、台湾及澳门地区。预约的实践适用先于其规范之发展。在交易实践中处于方兴未艾的预约,截至目前在该领域却尚不存在相对完善的立法规范。随着《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(以下简称“《商品房买卖司法解释》”)、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称“《买卖合同司法解释》”)的先后颁布施行,预约的概念、合同属性及其与本约之间的关联等均在一定程度上在规范层面得以明确,但不容忽视的是,与预约相关的诸多其他论题*有学者指出,预约制度涉及复杂的问题束,由一个核心论题:即预约的容许性及其救济问题,以及其他诸多相互关联的子论题组成。关于预约问题束的具体内容,详见汤文平:“论预约在法教义学体系中的地位——以类型序列之建构为基础”,载《中外法学》2014年第4期,第979~980页。在规范层面却仍处于语焉不详,甚至是完全留白的状态。无独有偶,我国关于预约的司法实务亦呈现难谓同一的状态,且结合目前域外学理就预约问题形成的通说与其相应反对学说(以下简称“批判说”)之间的论争以及域内学界*本文所称“域内”指前注之“我国”;与之相对应,“域外”即指前注之“我国”以外的国家或地区。“百家争鸣”的状态,已经足以证明继续深入探讨、分析预约相关论题的必要性及重要性。有鉴于此,笔者即选取预约的违约损害赔偿范围问题*为免生疑义,就本文论题在此作出如下说明:其一,预约的合同属性作为本文论述的前提,其相对独立于本约,故就其被违反情形有其独立的违约救济,其中的损害赔偿即谓预约的违约损害赔偿;其二,根据合同法相关法理,违约损害赔偿应可划分为约定赔偿及法定赔偿,且后者又可进一步划分为一般法定赔偿(“依法律的一般规定确立的损害赔偿”)及特别法定赔偿(“由法律基于特殊的立法政策而特别规定的损害赔偿”)。见韩世远:《合同法总论》,法律出版社2011年版,第614页。对此,本文论题所及者仅限于前述一般法定赔偿。进行论述分析,旨在梳理其相应规范、司法实务及学理论争之现状的基础上,从理论及实务层面探究如何针对预约这一独立合同的特殊属性确定其违约损害赔偿范围。

一、 问题的提出

预约作为关于缔结本约的预先性安排,乃对交易阶段化推进的现状的反映,其容许性及合同属性均已在我国获致明确认可并在规范上得到体现。预约与本约相对应,但其本质上仍属合同,故仍适用关于合同的一般性规范及学说理论。*对此,德国学者Degenkolb亦指出:“预约与本约的共同点,则不在于二者间的相互依赖性,而在于可以适用于所有契约的一般性原则,也可以适用到预约。”,Degenkolb, Zur Lehre vom Vorvertrag, AcP 71 (1887), S. 35f. 转引自,吴从周:“论预约:探寻德国法之发展并综合分析台湾‘最高法院’相关判决”,载《台大法学论丛》2013年第42卷特刊,第781页。但同时,预约有其相对于本约而言的特殊性,且预约之不同于本约亦是其得以独立存在的重要正当性基础。*预约理论的发展,即以预约的容许性及其与本约之间的区别为一开始的讨论核心。其中,关于预约的容许性的争议中,否定其容许性的主要理由即谓预约与本约的合一使得预约没有独立存在的意义。关于预约的容许性及其与本约的不同的讨论,详见吴从周:“论预约:探寻德国法之发展并综合分析台湾‘最高法院’相关判决”,载《台大法学论丛》2013年第42卷特刊,第777~780页;汤文平:“论预约在法教义学体系中的地位——以类型序列之建构为基础”,载《中外法学》2014年第4期,第981~982页。结合既存之合同的一般性规范及学说理论多是以本约为其对象的客观事实可知,就预约相关论题的研究:一方面,应基于预约的合同属性分析该等一般性规范及学说理论在预约领域的适用价值;而另一方面且更为重要的是,应结合预约相对于本约的特殊性,探究应当如何对该等一般性规范及学说理论加以合理调整,甚或是独辟仅适用于预约领域的特殊性规范抑或是学说理论。具体到本文论题,即谓探讨关于违约损害赔偿范围的一般性规范及理论在预约领域的适用价值及其局限,并同时根据预约的特殊性对其加以调整甚至是形成新的规范、分析思路。秉承此等目的,首先即应检视相关规范、司法实务抑或是学理讨论的现状,以明确该等论题是否已经获致充分的回应,或在前人研究成果的基础上明确应予进一步分析的重点问题。有鉴于此,笔者即对前述之规范、司法实务及学理论争的现状依次梳理如下:

(一)预约的违约损害赔偿范围之规范梳理

如前所述,基于预约的合同属性,关于违约损害赔偿的一般性法律规范在预约领域即有其适用空间及价值,而该等一般性规范在我国现有相关法律规范中集中体现为《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)第七章—违约责任中的相关规定:具言之,即主要包括《合同法》第107条、第112条、第113条、第117条、第119条及第120条之规定,*前述《合同法》相关规定的主要内容依次为:违约责任的承担方式;履行义务或采取补救措施后的损失赔偿;损害赔偿范围的确定规则;不可抗力的免责规则;关于不真正义务的减损规则以及双方违约的责任。尤其是其中关于完全赔偿原则及可预见性规则的第113条之规定。同时,自预约与本约之间的关联角度观之,预约的订立确属其对应本约的缔约磋商过程之重要组成部分,而预约的违约损害赔偿即由此与其相应本约的缔约过失责任项下的损害赔偿具有一定程度的关联,由此使得规范缔约过失责任的《合同法》第42条之规定在预约领域的适用在目前的司法实务及学说理论上均有一定体现。*关于预约的违约损害赔偿与相应本约的缔约过失责任的关联在司法实务及学说论争中的体现,详见下文。

除前述一般性规范外,截至目前我国尚不存在关于预约的违约损害赔偿范围的具体化或特殊性规定。前已述及,预约领域的相关法律规范远非属完善,既有的交易实践更多的是在规范阙如的情况下得以发展的。迄今为止,我国关于预约的规范主要见于如下先后施行的司法解释:其一为《商品房买卖司法解释》,该解释第5条*该解释第5条规定:“商品房的认购、订购、预订等协议具备《商品房销售管理办法》第十六条规定的商品房买卖合同的主要内容,并且出卖人已经按照约定收受购房款的,该协议应当认定为商品房买卖合同。”对商品房买卖预约与本约间的关联进行了一定的规范,明确名为“认购、订购、预订等”预约类协议,在具备对应本约的主要内容,且出卖人已收受购房款的情况下,即应依其实质认定该等协议为商品房买卖本约。*关于《商品房买卖司法解释》第5条之规定的该等分析,参见最高人民法院民事审判第一庭编著:《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件司法解释的理解与适用》,人民法院出版社2003年版,第65~71页;滕威:“商品房预约协议之认定及违约责任承担”,载《人民司法》2013年第8期,第8页等。根据该等分析,第5条规范的即谓 “名为预约,实为本约”的情形。值得指出的是,关于该条规定的解读尚存在争议:部分学者所持观点与前述最高人民法院民事审判第一庭编著者一致,主张该条规定体现的是预约的例外属性,即“预约和本约之间以本约为原则”。(参见汤文平:“论预约在法教义学体系中的地位——以类型序列之建构为基础”,载《中外法学》2014年第4期,第979页;崔建远:《合同法总论》(上卷),中国人民大学出版社2011年版,第98页);同时,部分学者则指出,该条之规定毋宁是《合同法》第36条关于履行治愈规则的规定在商品房买卖预约领域的具体适用。具言之,原“认购、订购、预订等”协议仍属预约,只是依法应另行书面订立的本约因其主要义务的履行而在事实上得以成立,内容上与预约相重合。(参见陆青:“《买卖合同司法解释》第2条评析”,载《法学家》2013年第3期,第115~116页;张古哈:“预约合同制度研究——以《买卖合同司法解释》第2条为中心”,载《社会科学研究》2015年第1期,第104页;奚晓明主编:《最高人民法院关于买卖合同司法解释理解与适用》,人民法院出版社2012年版,第55页)。对此,笔者赞同后者之观点,盖因该等解读不致构成对当事人关于预约类协议的效力的意思自治的否定,详见王建东、杨国锋:“预约合同的效力及判定——以商品房买卖预约合同为例”,载《浙江学刊》2011年第1期,第153页。该条规定虽触及预约的例外属性,但其所属之司法解释仅局限适用于商品房买卖领域,且该等规范之落脚点仍在于本约,其具体规范内容更明显与预约的违约损害赔偿范围无涉。其二则为时隔近十年后颁布施行的《买卖合同司法解释》。该解释第2条对买卖预约作了一般性的规定:*该解释第2条规定:“当事人签订认购书、订购书、预订书、意向书、备忘录等预约合同,约定在将来一定期限内订立买卖合同,一方不履行订立买卖合同的义务,对方请求其承担预约合同违约责任或者要求解除预约合同并主张损害赔偿的,人民法院应予支持。”明确了买卖预约的定义,即谓“约定在将来一定期限内订立买卖合同”*同上注。的合同,并例举了该等预约在通常情况下的具体表现形式——认购书、预订书、意向书、备忘录等。此外,亦就买卖预约违反者应承担“违约责任”及预约解除后的损害赔偿责任进行了概括性规定。相较于《商品房买卖司法解释》第5条之规定,前述第2条之规定在适用范围上已扩至一般的买卖预约,且基于买卖合同相关规范的可供参照适用性,*《合同法》)第174条规定:“法律对其他有偿合同有规定的,依照其规定;没有规定的,参照买卖合同的有关规定。”有鉴于此,笔者认为,基于预约的合同属性可以推知,关于买卖预约的相关规定亦可供其他有偿合同的预约参照适用。另,对于此等参照适用,我国现有司法实务上亦已有相关案例,参见“张畅、许宁与河南九州岛建筑工程有限公司承揽合同纠纷案”([2013]叶民一初字第154号)。该第2条之规定甚或在一定程度上可被视为关于预约的一般性规定。然而不可否认的是,该条之规定虽已明确预约的定义及其合同属性,且言明违反预约者应承担之责任属“违约责任”而与缔约过失责任相区隔,但其在具体规则层面却仍显属语焉不详,实际适用价值无疑可谓有限。申言之,明确规定预约的合同属性及其违反行为对应的责任性质属违约责任,均使合同领域的一般性规范在预约领域的适用获得规范层面的正当性基础。然而,考虑到预约相较于本约的特殊性,其违约责任的具体承担规则是否有其特殊性,且该等特殊性具体何如等问题均在规范层面仍处于留白状态。

值得指出的是,关于预约这一法律制度的规范的鲜见并非属我国独有,在其他国家和地区,包括作为我国预约制度的重要移植母本所属法域,即德瑞两国在内,*关于德瑞两国的预约制度为我国预约制度的重要移植母本的观点,分别参见汤文平:“德国预约制度研究”,载《北方法学》2012年第1期,第146页;汤文平:“瑞士预约制度研究”,载《西部法学评论》2011年第4期,第106页。预约的相关规范均属有限,在部分法域中甚至处于完全阙如的状态:其中,在英美*就预约的容许性命题,英美法有所谓 “缔约之约非(契)约”的传统命题。但在美国法上,包括“带未决条款的先合同协议”和“负磋商义务的先合同协议”在内的类预约已经获致认可并在司法实务中有所体现;而在英国法上,关于一方对他方负有与第三人缔约的义务的预约之容许性亦获致认可。See E. Farnsworth, Precontractual Liability and Preliminary Agreement, 87 Colum. L. Rev. (1987)217-294,并参见吴从周:“论预约:探寻德国法之发展并综合分析台湾‘最高法院’相关判决”,载《台大法学论丛》2013年第42卷特刊,第783~785页。等判例法系国家中,专门规范预约制度的成文规定缺失,预约相关论题自是通过判例、学说得以发展;而近现代大陆法系部分国家和地区虽先后在其民法典中就预约制度作了专门规定,然规范内容所及者多限于一般性地认可预约的容许性*如《瑞士债法典》第22条,见汤文平:“瑞士预约制度研究”,载《西部法学评论》2011年第4期,第106页;奥地利民法(ABGB)第 936条,见吴从周:“论预约:探寻德国法之发展并综合分析台湾‘最高法院’相关判决”,载《台大法学论丛》2013年第42卷特刊,第778页。、预约的类型、预约的形式要求、预约内容的确定性要求、预约的除斥期间及预约义务的强制执行等方面,*近现代大陆法系民法典中关于预约的专门规定主要见于:《法国民法典》第1588~1590条;《意大利民法典》第79、1337、1351、1352、2932条;《智利民法典》第1553、1554条;《秘鲁民法典》第1414~1425条;《俄罗斯民法典》第429、445条。详见吴颂明:“预约合同研究”,载《民商法论丛》(第17卷),金桥文化出版有限公司2000年版,第508~514页;王利明:《合同法新问题研究》,中国社会科学出版社2011年版,第135页。抑或是仅就特定类型的预约进行有限的规范。*其中,《德国民法典》第610条之规定属关于贷款预约的规范;《法国民法典》第1588~1590条之规定则仅涉买卖预约;我国台湾地区民法典中关于预约的规定亦仅及于使用借贷预约(第465条之1)、消费借贷预约(第475条之1)及婚约(第972条)。参见史尚宽:《债法总论》,中国政法大学出版社2000年版,第13~14页;叶新民:“预约效力的十字路口——简评‘最高法院’一00年度台上字第二0七六号民事判决”,载《月旦裁判时报》2012年12月版,第34页。其中,就关于预约的违约损害赔偿论题进行专门规范者更属寥寥。*其中,即有学者认为《墨西哥民法典》第2247条(该条规定:“……即使在这种订约允诺失效情形,允诺人也要对由此引起的对他造成的全部损害与损失承担责任。”)可被视为关于预约领域的损害赔偿应系相当于履行利益的规定(参见吴颂明:“预约合同研究”,载《民商法论丛》(第17卷),金桥文化出版有限公司2000年版,第512~513页)。另,“履行利益”与“期待利益”,是不同法系的概念,但其实质含义一致。考虑到我国所属大陆法系常用“履行利益”的概念,故笔者在本文论述中亦多用此概念,惟在后文涉及对就信赖利益与期待利益加以区分的富勒之观点时,采用“期待利益”之概念。关于“履行利益”与“期待利益”两者实质含义一致的观点,见李永军:《合同法》,中国人民大学出版社2012年版,第231页)。此外,另有学者主张意大利法明确认为,预约违反的损害赔偿范围应为履行利益,具体计算方式为标的物的市价与预约中约定价格之差值(参见陆青:“《买卖合同司法解释》第2条评析”,载《法学家》2013年第3期,第124页)。对此,笔者就前列《意大利民法典》第79、1337、1351、1352、2932条之具体内容进行考察,未见相关规定。因此,对于前述主张,笔者认为可能属于意大利法的学理通说观点,而并非存在明确的法律规定。然而,前述国家或地区中,预约领域的规范阙如并未构成对其交易实践发展的阻碍,而毋宁是诉诸相关的司法实务和学理探讨助力交易实践的发展,具体到本文探讨的关于预约的违约损害赔偿范围问题,亦是如此:其中,在最早承认预约制度的容许性的德瑞两国中,*参见吴从周:“论预约:探寻德国法之发展并综合分析台湾‘最高法院’相关判决”,载《台大法学论丛》2013年第42卷特刊,第777~785页。《德国民法典》起草时以“必要性不充分”*汤文平:“德国预约制度研究”,载《北方法学》2012年第1期,第146页。为由而未将预约列入规范之列;*现行适用的《德国民法典》中,惟有第610条被认为系关于贷款预约的规定,参见史尚宽:《债法总论》,中国政法大学出版社2000年版,第13页。而《瑞士民法典》中预约的相关规定则未涉其违约损害赔偿范围。然而,就预约的违约损害赔偿范围问题,德瑞两法域均已通过判例、学说形成该等损害赔偿应相当于其对应本约的履行利益*本文论及预约的违约损害赔偿范围时,常用“相当于”、“等同于”本约的履行利益抑或是信赖利益,盖因本文论证的前提性观点乃承认预约的独立契约属性(关于预约的法律性质认定的争议,参见奚晓明主编:《最高人民法院关于买卖合同司法解释理解与适用》,人民法院出版社2012年版,第53~54页),有其相对独立于本约的违约损害赔偿范围,而本约的履行利益抑或是信赖利益,仅是从计算等技术层面的角度使用之,而并无混同预约与本约的违约损害赔偿范围之意。的传统通说。对于预约制度相关的其他论题,包括德瑞两国在内的多数其他国家和地区亦是主要仰赖于司法实务及学理研究加以解决。*对此,我国学界似乎亦持有类似观点:其中,《买卖合同司法解释》的起草小组在阐述该解释第2条的理解与适用观点时,即明确指出,针对预约是否适用“继续履行”的问题,该条之规定乃属有意留白而欲待司法实践和学理探究使该问题得以明确,无疑亦显属对司法实务和学理研究在预约领域的重要地位的肯定。详见奚晓明主编:《最高人民法院关于买卖合同司法解释理解与适用》,人民法院出版社2012年版,第58~61页。有鉴于此,考虑我国关于预约的违约损害赔偿范围的规范现状,进一步检视该等论题是否已在我国司法实务或学理研究层面获致充分回应即属必要。

(二)预约的违约损害赔偿范围之实务现状

前已述及,德瑞两国关于预约的司法实务乃其制度之整体发展的重要助力,经长期发展已达至相对成熟的状态。其中,德国司法实务虽在规范阙如的情况下即已对预约的容许性加以认可,但同时亦基于强调预约和本约的不同而通常认定前者的适用范围多限于直接缔结本约存在法律上或事实上的障碍的情形,*该等障碍主要表现为:未获有关机关审批、尚待第三人追认抑或是尚未满足特定的形式要求等。汤文平:“德国预约制度研究”,载《北方法学》2012年第1期,第147页。“预约得以存在的空间即被限制在因‘法律上或事实上的事由,致订立本约,尚未臻成熟者’”,该等关于预约的适用范围的主张,为德国联邦最高法院在其判决中反复使用,参见叶新民:“预约效力的十字路口——简评‘最高法院’一00年度台上字第二0七六号民事判决”,载《月旦裁判时报》2012年12月版,第39页。借助预约而得以在交易当事人之间产生合同性的约束。此外,该国司法实务对预约的内容确定性要求亦甚为严格。具言之,结合强制履行的救济方式在预约领域的适用,*依德国法的实务及学界通说,强制履行乃违反预约的法律效果之一,其逻辑前提为预约当事人负有缔结本约的义务,故在违反预约情形下,可得诉请履行预约,即缔结本约。在此基础上,基于实现诉讼经济的目的,更进一步主张缔结本约之诉可与履行本约之诉相合并。详见汤文平:“德国预约制度研究”,载《北方法学》2012年第1期,第152页。基于尊重私法自治原则的目的,德国法院实务认为,当事人在预约中应至少就本约的必要之点以及重要性已为当事人所认可的非必要之点达致合意,由此使得相应本约的内容在预约的基础上经扩张解释或适用任意法加以补充即可获致完全确定。*参见叶新民:“预约效力的十字路口——简评‘最高法院’一00年度台上字第二0七六号民事判决”,载《月旦裁判时报》2012年12月版,第38页;汤文平:“德国预约制度研究”,载《北方法学》2012年第1期,第149~151页。据此,德国实务认定的预约与其相应本约在内容上即无过多实质差异。与之相对应的是,就预约的违约损害赔偿范围问题,德国联邦最高法院在其判决中多支持基于预约可直接获致等同于其对应本约的履行利益的赔偿,且在诉讼程序上亦免于先提起履行预约即缔结本约之诉。*德国联邦法院就预约违反的损害赔偿范围及相应诉讼程序设置持该等观点,盖因基于预约而生之缔结本约的请求权乃第一次请求权,而基于预约之不履行而生之损害赔偿请求权乃第二次请求权,认可二者经济价值上的同一,并允许当事人基于预约之违反直接诉请赔偿本约的履行利益,则可以避免不必要的诉讼程序。详见吴从周:“论预约:探寻德国法之发展并综合分析台湾‘最高法院’相关判决”,载《台大法学论丛》2013年第42卷特刊,第828页。无独有偶,瑞士法院实务虽与德国难谓完全一致,*与德国预约实务相较,瑞士虽在其法典中有关于预约的一般性规定,但在判决实务中,预约主要适用的仍是约定一方对另一方负有与第三人缔约的义务的情形,而相对少涉约定当事人之间缔结本约。见吴从周:“论预约:探寻德国法之发展并综合分析台湾‘最高法院’相关判决”,载《台大法学论丛》2013年第42卷特刊,第782~785页。但自其就相关案件的判决结果观之,前述关于直接赔付本约的履行利益的主张亦已获致瑞士联邦最高法院的支持,且为瑞士法院实务的主流观点。*参见汤文平:“瑞士预约制度研究”,载《西部法学评论》2011年第4期,第110~111页。此外,在我国台湾地区的司法实务中,该等关于预约的违约损害赔偿应相当于对应本约的履行利益的见解亦已获致认可。*对于台湾地区的相关司法实务,在此例举两案的处理结果以供参考:其中,‘最高法院’100 年度台上字第 294 号判决(该案先后经一审、二审、更审后的一审、二审,最终生效判决为‘最高法院’100 年度台上字第 294 号判决)中,法院针对案涉预约的违反事实,判决支持关于赔偿案涉预约约定的诉争房地的本约买价与市价之差额的主张。对此,值得言明的是,‘最高法院’的前述判决系对此前作出的‘高等法院’ 98 年度重上更(一)字第 131 号判决的维持判决,而后者在其分析中极为强调预约违反的损害赔偿范围与本约的履行利益非属一致,惟自其结果观之,却难见二者之区别。故笔者认为,我国台湾地区‘高等法院’及‘最高法院’对该案预约的损害赔偿范围的确定实质上应同德瑞实务主流;另见‘最高法院’ 96 年度台上字第 514 号判决,该案亦谓预约违反的损害赔偿范围应同债务不履行之损害赔偿,具体包括所受损害及所失利益。关于两案的详细介绍及分析,见吴从周:“论预约:探寻德国法之发展并综合分析台湾‘最高法院’相关判决”,载《台大法学论丛》2013年第42卷特刊,第770~775、833~838页。此外,我国台湾地区的相关司法实务状况另可参见:叶新民:“预约效力的十字路口——简评‘最高法院’一00年度台上字第二0七六号民事判决”,载《月旦裁判时报》2012年12月版,第32~44页。

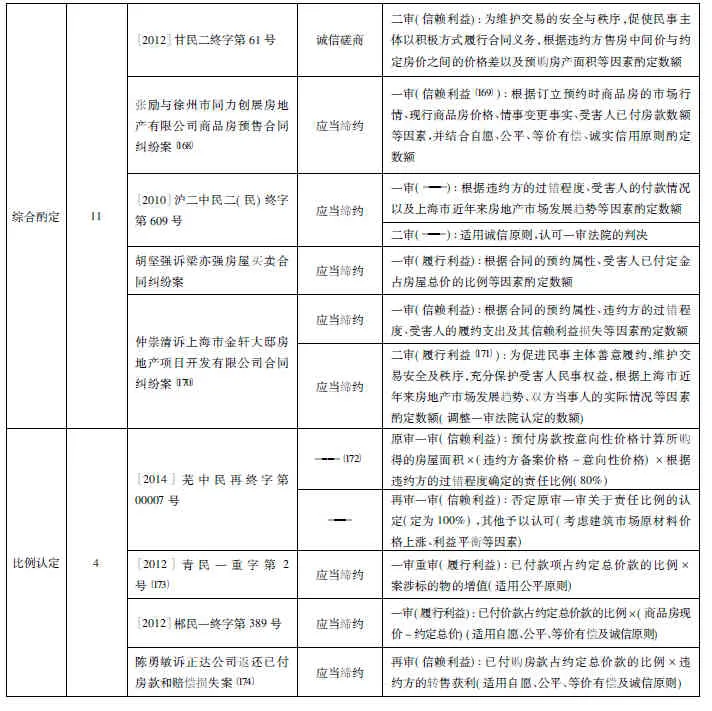

与前揭所示域外法院的司法实务处理相较,我国现行司法实务就预约的违约损害赔偿问题的处理可谓大相径庭,且明显难谓同一。根据对既有案例的梳理,*针对本文论题,笔者自北大法宝数据库中检索并选取了共计近40个案例进行梳理,其中直接涉及预约违反的损害赔偿范围的诉求的案例有20个,为本文重点参考之案例。我国关于预约的违约损害赔偿范围问题的司法处理状况可概述如下:

首先,预约相对于本约的独立合同属性在一定程度上已在规范层面获致承认。依《买卖合同司法解释》第2条之规定,违反预约者应承担违约责任。然而,自既存司法审判实践观之,对于预约违反行为衍生的责任性质的认定仍存在分歧:无论在前述司法解释适用前后,均同时存在认定属违约责任者与缔约过失责任者。*其中,在该等司法解释适用前采缔约过失责任观点的,如“嘉峪关置地阳光房地产开发有限责任公司与李妍霞商品房预约合同纠纷上诉案”([2012] 甘民二终字第61号)、“陈勇敏诉正达公司取得预售许可证后不按事先签订的商品房认购书签订购销合同返还已付房款和赔偿损失案”(具体案件字号不详,见该案再审判决观点)等;在该等司法解释适用后采缔约过失责任观点的,如“戴康美与刘保元等房屋买卖合同纠纷上诉案”([2014]沪一中民二(民)终字第879号,见该案一审判决观点)、“李祥根诉繁昌县安广房地产开发有限责任公司缔约过失责任纠纷再审案”([2014]芜中民再终字第00007号,见该案原审一审及再审一审判决观点)等。对于在责任性质认定问题上仍采缔约过失责任者,笔者认为,无疑是对预约作为独立合同的性质的否定,其正当性之欠缺无需赘述。

其次,具体到预约的违约损害赔偿范围的认定及具体计算上,我国现行司法实践中存在的分歧仍较多:其一,关于对应的利益损害问题,存在认定应赔付信赖利益损失者,*就预约违反的损害赔偿范围问题,笔者重点梳理的20个案例中,法院判决支持赔付信赖利益损失的案例共计近10个(包括相关判决被二审法院或再审法院否定而未生效者)。但亦不乏主张赔偿履行利益损失者*就预约违反的损害赔偿范围问题,笔者重点梳理的20个案例中,法院判决支持赔付履行利益损失的案例共计近5个(包括相关判决被二审法院或再审法院否定而未生效者),其中之典型者见“北京优高雅装饰工程有限公司诉北京亨利戴艺术家具有限公司违反预约合同义务损害其期待利益建筑合同案”([2007]二中民终字01756号,该案一、二审法院均支持赔付履行利益损失,惟在具体数额认定上存在差异)。。*同时,亦有并未明确具体的利益类型而直接认定损害赔偿额的司法处理。不同于德瑞及我国台湾地区明确基于预约的违反可直接诉请赔付本约的履行利益,根据就既有案例的考察,我国相关审判实践多未明确前述信赖利益及履行利益,所对应者究属本约抑或是预约。*除部分判决认定预约违反者应承担缔约过失责任,而所赔付者固属本约的信赖利益外,另有极少数判决,明确应赔付者应属预约的履行利益。值得进一步言明的是,无论整体上认定赔付的应属信赖利益损失抑或是履行利益损失,所含的具体损失内容均有涉及机会损失者,惟在关于“机会”的具体理解上存在差异:其中,认定赔付信赖利益损失的案例中,多认定该等信赖利益损失应不限于积极损失,即为缔约之目的而实际支出的成本、费用,*在重点梳理的20个案例中,仅支持赔付积极损失的案例仅有1个,见“张畅、许宁与河南九州岛建筑工程有限公司承揽合同纠纷案”([2013]叶民一初字第154号)。另在“戴康美与刘保元等房屋买卖合同纠纷上诉案”([2014]沪一中民二(民)终字第879号)中,虽其在判决中明确主张机会损失非属缔约过失责任项下的信赖利益损失,但该案在确定具体赔付金额时采取的是综合酌定的方式,与前案仍存在差异。而应包括与他人缔结类似合同的机会之损失;而持赔付履行利益损失之观点者,则有认定预约的履行利益实为双方经由诚信磋商而缔结本约的机会,故所损失者乃属订立本约的机会者。*认定预约的履行利益实为双方经由诚信磋商而缔结本约的机会的案例,可见 “仲崇清诉上海市金轩大邸房地产项目开发有限公司合同纠纷案”,载《最高人民法院公报》2008年第4期(总第138期),具体案件字号不详。值得言明的是,该案判决中并未明确其所赔付的实质为预约的履行利益,但根据该案二审审判人员的分析,该案二审判决认定赔付的应属预约的履行利益,惟其主张预约的履行利益更接近于本约的信赖利益,而有判决所示之损害赔偿额的计算。详见沈志先、韩峰:“房产商违反预约合同的民事责任”,载《人民司法》2008年6期,第24~28页。除此之外,另有部分案例在言及赔付机会损失时,未明确该等“机会”指向的属与他人缔结类似合同的机会抑或是将来缔结本约的机会,惟根据判决所示具体分析,指向后者的可能性并非属无,详见“郴州市开元房地产开发有限公司与谢强及商品房预约合同纠纷案”([2012]郴民一终字第389号)、“嘉峪关置地阳光房地产开发有限责任公司与李妍霞商品房预约合同纠纷上诉案”([2012]甘民二终字第61号,见该案一审判决观点)。其二,整体观诸损害赔偿额的计算,可知仅计及为缔约之目的而实际支出的费用、成本者,*即谓认定应赔付信赖利益损失,且该等信赖利益损失仅包含积极损失。抑或是与前述德瑞及我国台湾地区司法实务者相同或类似者,即谓判予全额赔付价差*如“开封市瑞信房地产开发有限公司与温州煌家伟业房产置换有限公司商品房买卖合同纠纷上诉案”([2013] 豫法民三终字第38号,见该案一审判决观点)。、违约方的违约获益*如“陈荣根诉江阴兰星公司、钱树忠买卖合同纠纷案”([2012]锡民终字第0024号)。或守约方的利润损失*如“北京优高雅装饰工程有限公司诉北京亨利戴艺术家具有限公司违反预约合同义务损害其期待利益建筑合同案”([2007]二中民终字01756号)。者均显属鲜见,常见者则属如下采“综合酌定型”抑或是“比例型”计算方法者:其中所谓“综合酌定型”,在审判实践中体现为,在明确所赔付利益损失应为信赖利益损失抑或是履行利益损失,甚或是并未明确对应的利益损失的基础上,基于对案涉多项因素*根据业经考察的案例,常见考虑因素如案涉预约的履行情况(具体常体现为相应价款的支付情况)、案涉当事人的过错程度、相关市场行情、预约相较于本约的特殊性等。的综合考虑,并依据诚实信用原则和公平原则等,酌情判定赔偿数额。*在重点梳理的20个案例中,采“综合酌定型”计算方法的案例共计11个(包括相关判决被二审法院或再审法院否定而未生效者)。其中,含两个《最高人民法院公报》刊载案例:“仲崇清诉上海市金轩大邸房地产项目开发有限公司合同纠纷案”,载《最高人民法院公报》 2008年第4期(总第138期);“张励与徐州市同力创展房地产有限公司商品房预售合同纠纷案”,载《最高人民法院公报》2012年第11期(总第193期)。尤见其中涉及机会损失之赔偿的案例中,更有明确表明该等机会损失赔偿额的计算,应综合考虑订约的机会、订约的内容、市场行情的波动、违约方的违约动机及获利情况、守约方的支付情况等因素者;*详见“李祥根诉繁昌县安广房地产开发有限责任公司缔约过失责任纠纷再审案”([2014]芜中民再终字第00007号,见该案二审判决分析)。而所谓“比例型”计算方法,则指以案涉标的的增值、溢价甚或是违约方的违约获益等为计算基数,而仅判决支持适当比例的赔付。*在重点梳理的20个案例中,采“比例型”计算方法的案例共计4个(包括相关判决被二审法院或再审法院否定而未生效者)。典型者如,在商品房买卖预约纠纷中,以案涉当事人已付房款占房屋约定总价款的比例与认定的案涉房屋总差价之间的乘积作为具体的赔付数额。*如“赵建青等诉青岛澳华投资发展有限公司房屋买卖合同纠纷案”([2012]青民一重字第2号)、“郴州市开元房地产开发有限公司与谢强及商品房预约合同纠纷案”([2012]郴民一终字第389号,见该案一审判决分析)等。

综上分析可知,与前述德瑞两国及我国台湾地区法院实务所持主张相较,我国司法实务关于预约的违约损害赔偿范围问题的处理明显有其特色:不同于支持直接判予赔付相应本约的履行利益,不论其具体分析路径何如,根据前揭所示的“综合酌定型”抑或是“比例型”计算方法的适用,实质上多数判决体现的可谓是本约的信赖利益与履行利益之间的弹性认定。此外,值得进一步言明的是,结合具体判决内容可知,该等计算方法的适用固然在一定程度上基于抑或囿于案涉当事人的举证等诉讼程序方面的原因所致,但更多乃是法院实务者关于严格区别预约与本约的观点的体现。*如“戴康美与刘保元等房屋买卖合同纠纷上诉案”([2014]沪一中民二(民)终字第879号)、郴州市开元房地产开发有限公司与谢强及商品房预约合同纠纷案”([2012]郴民一终字第389号)等。

(三)预约的违约损害赔偿范围之学理论争

如前所述,相较于其在规范层面仍仅得赖于适用《合同法》中的一般性规定及《买卖合同司法解释》中的概括性规定,我国司法审判实务就预约的违约损害赔偿问题无疑已作出了颇具特色的尝试,而与作为我国预约制度重要移植母本的德瑞两国的法院实践差异明显。在分析该等审判实践状况之余,下文即经由梳理相关域外与域内的学理观点,*鉴于预约的违约损害赔偿范围非属独立的命题,而尤与预约的效力认定相关联,故下文对学理观点的概述亦部分涉及关于预约效力的内容。旨在进一步明晰其各自关于预约的违约损害赔偿问题的理论发展概况。

在域外学说观点中,首先应予介绍的即是德瑞两国就预约相关论题形成的通说与后续提出的批判说之间的经典论争。其中,通说观点*关于德瑞两国通说观点的概述,主要参见汤文平:“论预约在法教义学体系中的地位——以类型序列之建构为基础”,载《中外法学》2014年第4期,第978~1002页;汤文平:“德国预约制度研究”,载《北方法学》2012年第1期,第146~153页;汤文平:“瑞士预约制度研究”,载《西部法学评论》2011年第4期,第106~112页;吴从周:“论预约:探寻德国法之发展并综合分析台湾‘最高法院’相关判决”,载《台大法学论丛》2013年第42卷特刊,第767~845页;叶新民:“预约效力的十字路口——简评‘最高法院’一00年度台上字第二0七六号民事判决”,载《月旦裁判时报》2012年12月版,第32~44页。与前述德瑞两国的司法实务主张一致:其基于契约自由原则证成预约的容许性,但同时亦强调预约的例外属性,且主张预约通常适用于直接缔结本约存在事实上或法律上之障碍的情形;从内容角度看,通说采Degenkolb提出的命题,谓“预约只有在其约定内容具有足够确定性,而足以探知本约之内容时,才有效力”;*Henrich, Vorvertrag, Optionsvertrag, Vorrechtsvertrag, Berlin, 1965, S.13. 转引自,吴从周:“论预约:探寻德国法之发展并综合分析台湾‘最高法院’相关判决”,载《台大法学论丛》2013年第42卷特刊,第780页。此外,通说认为预约当事人负有缔结本约的义务,故该说虽强调预约与本约在效力上的差异,但自预约的违约救济方式观之,二者之间的区隔却并非明显:一则预约可适用强制履行的救济方式,且基于诉讼经济的理由,可使履行预约,即谓缔结本约之诉与履行本约之诉合并;二则在违约损害赔偿方面,可基于预约之违反直接诉请赔付其对应本约之履行利益。然而,前述长期居于主流地位的通说主张却遭到了批判说*关于德瑞两国批判说观点的概述,主要参见汤文平:“论预约在法教义学体系中的地位——以类型序列之建构为基础”,载《中外法学》2014年第4期,第978~1002页;叶新民:“预约效力的十字路口——简评‘最高法院’一00年度台上字第二0七六号民事判决”,载《月旦裁判时报》2012年12月版,第32~44页。的质疑挑战,且后者对通说观点可谓近乎各个击破:批评说借鉴英美法域关于“先合同协议”的观点,*关于美国法中的“先合同协议”的系统介绍,See E. Farnsworth, Precontractual Liability and Preliminary Agreement, 87 Colum. L. Rev. (1987)217-294.主张突破通说对预约的偏狭认定,而将一切约定未来缔结本约的合同纳入预约之列;*此乃批判说的重要主张者布赫的观点,Bucher, in:Basler, 2007, Art.22, N.14,3. 转引自,汤文平:“论预约在法教义学体系中的地位——以类型序列之建构为基础”,载《中外法学》2014年第4期,第984页。在此基础上,批判说强调预约与本约之间的区分,认为预约当事人仅有受临时性拘束之意,相互间仅负有继续磋商之义务;在违约救济方面,即应尊重当事人默示排除适用强制履行之真意,*关于该等默示排除强制履行的适用的观点之分析,详见汤文平:“论预约在法教义学体系中的地位——以类型序列之建构为基础”,载《中外法学》2014年第4期,第994~996页;汤文平:“瑞士预约制度研究”,载《西部法学评论》2011年第4期,第110页。且其损害赔偿范围据此应仅在例外情况下*该等例外情况是指,“本约原本将在预约之后很短的时间内直接缔结,并且其如约缔结本来已成定局”,Freitag,“Specific performance”und “causa—Lehre” uber alles im Recht des Vorvertrags?, AcP 207(2007), S.310; Bücher, in:Basler, 2007, Art.22, N.46. 转引自,汤文平:“论预约在法教义学体系中的地位——以类型序列之建构为基础”,载《中外法学》2014年第4期,第996页。及于其对应本约的履行利益,而在多数情况下应限于赔付信赖利益损失。

德国法作为我国台湾地区法律制度的重要移植母本,前述德国关于预约论题的学说论争在其学界亦有一定体现。就预约的违约损害赔偿范围论题,我国台湾地区存在与前述德瑞通说一致的学说主张;*参见史尚宽:《债法总论》,中国政法大学出版社2000年版,第13页;吴从周:“论预约:探寻德国法之发展并综合分析台湾‘最高法院’相关判决”,载《台大法学论丛》2013年第42卷特刊,第837页。同时亦有虽认可前述通说关于预约效力的观点,但却坚持其损害赔偿范围不及于本约的履行利益者;*参见王泽鉴:《债法原理》,北京大学出版社2013年版,第170页。此外,还有学者基于对我国台湾地区‘最高法院’的部分实务处理的分析,主张重新审视关于预约当事人应负担缔结本约之义务的观点,而支持前述德瑞批判说主张者关于预约效力及其违约救济问题的革新见解。*参见叶新民:“预约效力的十字路口——简评‘最高法院’一00年度台上字第二0七六号民事判决”,载《月旦裁判时报》2012年12月版,第43~44页。

我国作为后发法域,其关于本文论题的学理讨论无疑颇受前述通说与批判说的影响,惟其学说观点明显更趋多元。自其关于预约的违约损害赔偿范围的结论性观点观之,*此所称“结论性观点”,乃因纵使其关于损害赔偿范围的观点一致,但各自的论证逻辑远非一致,尤其是其中关于预约效力的观点部分,详见相关参考文献。既有之学说主张宜大概划归几类并可概述如下:首先,有倾向于“一元论”之观点者,即谓对预约不予以内部区分,而统一认定其效力及相应的违约责任。申言之,其中既有主张借鉴前述通说之观点,认定预约债务人负有缔结本约之义务,而该等义务之违反可直接导向本约的履行利益之赔付者;*参见韩世远:《合同法总论》,法律出版社2011年版,第68页;崔建远:《合同法总论》(上卷),中国人民大学出版社2011年版,第100页。惟应指出的是,相关主张在后者的表达并非直接。而“一元论”主张中更多的乃与前述批判说相近,即谓预约违反的损害赔偿范围宜仅及于信赖利益。惟应指出的是,虽其结论性观点与批判说相同,然其中之多数者仍认定预约产生缔结本约之效力,而与批判说之观点明显相左。*其中,认定预约的订立得产生缔结本约的请求权,然损害赔偿范围仅及于信赖利益的主张,参见奚晓明主编:《最高人民法院关于买卖合同司法解释理解与适用》,人民法院出版社2012年版,第54~62页;张古哈:“预约合同制度研究——以《买卖合同司法解释》第2条为中心”,载《社会科学研究》2015年第1期,第106~107页;梁慧星:“预约合同解释规则-买卖合同解释(法释[2012]8号)第二条解读”,http://www.iolaw.org.cn/showArticle.aspx?id=3462,最后访问时间:2015年2月25日;滕威:“商品房预约协议之认定及违约责任承担”,载《人民司法》2013年第8期,第7~9页等。另有虽同样主张统一赔付信赖利益,然对预约之效力认定持区分说者,详见李开国、张铣:“论预约的效力及其违约责任”,载《河南省政法管理干部学院学报》2011年第4期,第110~111、114页。其中,《买卖合同司法解释》起草者即秉承“保护善意预约人,促进诚信谈判,平衡当事人间的利益”*奚晓明主编:《最高人民法院关于买卖合同司法解释理解与适用》,人民法院出版社2012年版,第57页。之根本目的,认定预约得发生诉请缔结本约之效力,然在论及损害赔偿范围之际,则基于预约之违反与本约的缔约过失之间的竞合,主张就预约违反而应赔付者宜为信赖利益。*参见奚晓明主编:《最高人民法院关于买卖合同司法解释理解与适用》,人民法院出版社2012年版,第54~62页。其次,亦有“二元论”主张者:依其所含本约内容的完备性、确定性程度对预约进行内部界分,分别赋予不同类型的预约以诚信磋商抑或应当缔约的效力,并提供相应的违约救济。其中,效力认定为诚信磋商者,其对应的损害赔偿范围为信赖利益损失;而效力采应当缔约者,则对应赔付的为本约的履行利益。*关于根据内容完备性程度确定预约的效力及对应的违约救济的主张,详见姜丛华、朱宁:“预约研究”,载《第四届中国律师论坛百篇优秀论文集》,中国政法大学出版社2004年版;吴颂明:“预约合同研究”,载《民商法论丛》(第17卷),金桥文化出版有限公司2000年版,第533~543页;刘承韪:“预约合同层次论”,载《法学论坛》2013 年第6 期,第37~39页。最后,在前述“一元论”及“二元论”主张之余,更有针对预约的特殊性而就其损害赔偿范围独辟蹊径,采弹性认定模式者*详见陆青:“《买卖合同司法解释》第2条评析”,载《法学家》2013年第3期,第125页;汤文平:“论预约在法教义学体系中的地位——以类型序列之建构为基础”,载《中外法学》2014年第4期,第978~1002页;王利明:“预约合同若干问题研究——我国司法解释相关规定述评”,载《法商研究》2014 年第1 期,第61页。:其中,有主张参照适用于缔约过失责任领域的“缔约阶段论”者,即谓通过所处缔约阶段判定交易的成熟程度,并据此确定预约违反对应的损害赔偿范围,而该等范围具体呈现为,依交易的成熟程度而在信赖利益和本约的履行利益之间渐进;*参见陆青:“《买卖合同司法解释》第2条评析”,载《法学家》2013年第3期,第125页。更有主张谓,根据预约与本约、缔约过失及一般性的缔约自由之间的递进序列关系,并基于最大限度地尊重当事人真意的目的,在预约领域应打破论题学下的“要件—效果”之简单涵摄模式,而应采取目的论下的“原则权衡”模式。其中,就预约违反的损害赔偿范围,主张确立当事人真意的核心地位,并在综合考虑其他指导性原则、因素的基础上进行类型化分析,而据此确定的具体损害赔偿范围与前述参照适用“缔约阶段论”者在实质上趋于一致。*参见汤文平:“论预约在法教义学体系中的地位——以类型序列之建构为基础”,载《中外法学》2014年第4期,第978~1002页。概言之,该等弹性认定主张下导向的损害赔偿范围即游走于信赖利益与本约的履行利益之间,不同于前述“一元论”的简单划一,亦有别于 “二元论”仅考虑预约内容确定性基础上的机械界分。此外,依据其具体论证,更可谓在不同程度上可构成对前述司法实务中“综合酌定型”抑或是“比例型”计算方法之适用的学理支持或回应。

(四)小结

依前揭所示,针对预约制度的相关论题,域外有主张适用“强制缔结本约—实际履行本约—履行利益赔偿”*汤文平:“论预约在法教义学体系中的地位——以类型序列之建构为基础”,载《中外法学》2014年第4期,第978页。的通说与对通说形成挑战并逐项瓦解其逻辑链条的批判说之间的经典论争。具体到本文论题,不同于通说主张的本约的履行利益损失之赔付,批判说认定原则上应仅赔付信赖利益损失,而仅在例外情况下支持赔偿其对应本约的履行利益损失。观诸域内发展现状,则可见预约违反的损害赔偿范围在规范层面显属不详;而审判实务观点明显多元,惟自整体观之,可见多数者乃适用“综合酌定型”抑或是“比例型”计算方法,对该等赔偿范围予以弹性认定而与域外司法实务有别;在学理讨论方面,则更属众说纷纭:既有相对简单化甚或机械化的“一元论”、“二元论”之主张,亦有在不同程度上回应前述域内司法审判实践现状,而主张根据当事人的缔约真意、当事人具体所处缔约阶段等,在信赖利益与本约的履行利益之间确定预约的违约损害赔偿范围者。在此基础上,即待后文就本文论题之探讨所应依循的推演链条进行梳理。其中所涉者,既含对前述通说与批判说所呈现的机械涵摄模式之检视,亦有对为司法实践所常适用且亦已获致一定学理回应的弹性认定方法的进一步分析,以期汲取其中之有益启示。

二、 预约的违约损害赔偿范围:机械化涵摄模式的适用之检视

如前所述,就本文论题,通说阵营与批判说阵营的的主张均属简单划一,所主张赔付者分别为本约的履行利益与信赖利益。相较于二者,“二元论”虽主张预约的内部界分,惟其区分依据仅为预约所载对应本约的内容之完备程度,据此认定预约的效力分别为诚信磋商与应当缔约,并主张就产生诚信磋商效力者之违反赔付信赖利益损失,而就产生缔约请求权者之违反则有直接请求赔付本约的履行利益之权利。由此观之,可见虽在程度上有别,但前列通说、批判说甚或是“二元论”主张均有其机械化涵摄的特点。具体到本文论题,即主要体现为机械化地认定预约的效力,并在此基础上以非此即彼、全有或全无的模式确定赔付者应为本约的履行利益抑或是信赖利益。然而,联系关于本文论题的域内司法实务的概述可知,该等非此即彼的适用远非属审判实践之主流,而多数者乃谓应考量案涉多项因素以综合酌定抑或是基于一定比例,在本约的履行利益与信赖利益之间弹性判定损害赔偿范围。在此基础上,应予进一步言明的是,预约既属实践催生的产物,*关于预约在很大程度上乃满足交易需求之产物的主张,详见吴从周:“论预约:探寻德国法之发展并综合分析台湾‘最高法院’相关判决”,载《台大法学论丛》2013年第42卷特刊,第776页;汤文平:“论预约在法教义学体系中的地位——以类型序列之建构为基础”,载《中外法学》2014年第4期,第979页;苏永钦:《寻找新民法》,北京大学出版社2012年版,第380~381页。则包括审判实践在内的实务与其理论甚或规范发展之间的互动则更属应有之义,而如前所述,该等审判实践亦确已获致一定的理论支撑与回应。有鉴于此,值得思考的问题即谓:基于既存交易实践及其发展,适用机械化涵摄的方法与关于弹性认定的主张之间,二者孰为正当?基于此,下文即首先就前揭机械化涵摄方法的适用予以检视、分析。

(一)机械化涵摄模式的逻辑前提之检视

预约独立于本约,固有其特殊性,然依其债之本质而仍应适用债的一般规则。其中,根据债的同一性原理,本文论题所涉的损害赔偿之债即属基于预约之缔结而在当事人之间产生的债权债务关系的转化结果,两者在经济价值上具有相当性。*关于债的同一性原理的介绍,详见韩世远:《违约损害赔偿研究》,法律出版社1999年版,第10~12页;史尚宽:《债法总论》,中国政法大学出版社2000年版,第291页;韩世远:《合同法总论》,法律出版社2011年版,第582、615页;崔建远主编:《合同法》,法律出版社2010年版,第292页。有鉴于此,则不难发现前述通说、批判说及“二元论”均基于其各自不同的预约效力认定而定其对应支持的损害赔偿范围。据此,笔者认为,对前揭通说、批判说及“二元论”所体现的机械化涵摄模式之适用的检视无疑宜以预约效力的分析为切入点。在此基础上,然须予言明的是,就预约效力进行分析之前,仍应先明晰预约的适用范围。盖因预约适用范围的认定,乃对其合法存在的容许程度之问题的分析,本质上可谓采实用主义思路,而非仅依循概念逻辑对预约是什么的问题进行解答。基于此,下文即以从应然层面确定预约的适用范围为逻辑起点,进而探讨预约的效力认定:

观诸预约制度的发展历史,域外与域内学界均普遍基于私法自治、契约自由之原则而认可预约的容许性。*参见吴从周:“论预约:探寻德国法之发展并综合分析台湾‘最高法院’相关判决”,载《台大法学论丛》2013年第42卷特刊,第777~780页;汤文平:“论预约在法教义学体系中的地位——以类型序列之建构为基础”,载《中外法学》2014年第4期,第981~982页;韩世远:《合同法总论》,法律出版社2011年版,第67页等。在此基础上,关于其获致容许的程度具体何如,既有学说虽鲜有明确对此加以分析,却仍可从其具体论述中梳理出个中分歧:其中,在前述根基性原则之外,通说辅之以逻辑推演,回应对预约之合法存在的否定,并认为“当事人负有订立本约之义务乃是预约概念之内在必然之结果”。*吴从周:“论预约:探寻德国法之发展并综合分析台湾‘最高法院’相关判决”,载《台大法学论丛》2013年第42卷特刊,第837页。在此等效力认定的基础上,一方面,基于对预约与本约之区分的强调,该说认定,一般情况下,在当事人已就本约的重要之点达致合意时,预约之缔结即被认定属不必要,且此时法官亦并不负有探求当事人真意的义务,*参见汤文平:“论预约在法教义学体系中的地位——以类型序列之建构为基础”,载《中外法学》2014年第4期,第982页。另,关于法官是否应负此等探求当事人真意的义务之论争,可见该文第989页。本质上即谓对该等情形下预约之合法存在的原则性否定。其中,前述《商品房买卖司法解释》第5条之规定似可谓其典型体现;而另一方面,通说更主张强制履行,即强制缔结本约的违约救济方式之适用,并由此基于契约自由原则而对预约内容的确定性采严苛要求。*若预约所载的本约内容非属足够确定,则此等情形下强制履行的违约救济方式的适用无疑有使司法裁判者替代当事人作出与缔结本约相关的意思表示之嫌,由此即明显违背了意思自治、契约自由原则。具言之,预约与本约在内容完备性上应无二致,在内容上欠缺足够确定性的预约应归于无效,*参见吴从周:“论预约:探寻德国法之发展并综合分析台湾‘最高法院’相关判决”,载《台大法学论丛》2013年第42卷特刊,第792~795页;汤文平:“德国预约制度研究”,载《北方法学》2012年第1期,第149~151页。就通说关于预约内容确定性的主张,经典论述为:“本约内容至少要确定到这样的程度——其内容可由法官依预约之扩张解释及适用任意法而得以确定”(Henrich, Vorvertrag, Optionsvertrag, Vorrechtsvertrag, 1965, S. 60f; Bork, in: Staudinger, 2003, Vor §§145—156, Rdn. 57. 转引自,汤文平:“论预约在法教义学体系中的地位——以类型序列之建构为基础”,载《中外法学》2014年第4期,第989页。)实质上亦意味着对预约之适用的否定。有鉴于此,预约的实践意义明显极其有限,其适用实际上即主要限于如下直接缔结本约有客观上的事实或法律障碍的特定案型:本约尚待有关机关批准、第三人追认抑或是满足特定的形式要求方得生效。*参见汤文平:“德国预约制度研究”,载《北方法学》2012年第1期,第147页。关于通说就预约的适用范围,即缔结预约的常见情形的论述,另可见崔建远主编:《合同法》,法律出版社2010年版,第38页;韩世远:《合同法总论》,法律出版社2011年版,第67页;王泽鉴:《债法原理》,北京大学出版社2013年版,第168页;叶新民:“预约效力的十字路口——简评‘最高法院’一00年度台上字第二0七六号民事判决”,载《月旦裁判时报》2012年12月版,第36~37页等。此外,预约的最初适用与要式合同、要物合同制度联系甚密,在一定程度上可谓构成对前述制度之僵化的缓解,详见张古哈:“预约合同制度研究——以《买卖合同司法解释》第2条为中心”,载《社会科学研究》2015年第1期,第104页。据此,笔者认为,预约的实际适用范围之偏狭状态已如前述。根据通说,预约之缔结应属当事人在意欲直接缔结本约而“不得志”的情况下作出的妥协性选择。与通说所持之主张不同,批判说则借鉴英美法系之先合同协议制度,“将一切约定未来缔约的合同形式纳入预约范畴”。*Bucher, in:Basler, 2007, Art.22, N. 14, 3. 转引自,汤文平:“论预约在法教义学体系中的地位——以类型序列之建构为基础”,载《中外法学》2014年第4期,第984页。一方面,即使约定之内容已如本约般完备,当事人仍可明确借缔约而仅受临时性拘束,以使其得以根据后续客观情事甚或是其主观意思之变化而变更缔约之内容。*参见叶新民:“预约效力的十字路口——简评‘最高法院’一00年度台上字第二0七六号民事判决”,载《月旦裁判时报》2012年12月版,第39~41页;汤文平:“论预约在法教义学体系中的地位——以类型序列之建构为基础”,载《中外法学》2014年第4期,第996页。申言之,在前述情形下,法官即不应仅依合同的内容完备程度而径自认定当事人缔结的乃本约,毋宁应当通过考察与缔约相关的客观情事,解释当事人的真意乃缔结本约抑或仅为预约;而另一方面,就预约的内容确定性则持放宽之主张,认定仅预约自身的确定性是不可或缺的,即其至少应就订立本约设有相关义务。*参见汤文平:“论预约在法教义学体系中的地位——以类型序列之建构为基础”,载《中外法学》2014年第4期,第989~990页。易言之,具备本约的主要之点并不构成对预约的必然要求。由此可见,依批判说之主张,预约的适用范围明显得以扩张,而相较于通说,批判说在作为预约制度之根基性原则的契约自由上无疑走得更远。

综上即为通说与批判说就预约的适用范围各自所持之主张:根据其实际适用情况,通说在一定程度上可谓仅肯认预约乃当事人被动妥协的缔约选择,预约的实践适用意义明显甚小;而批判说则似乎认定预约更多的是当事人积极主动选择的产物,以期接受不同于本约的合同性拘束。对此,笔者认可批判说关于扩张预约的适用范围之主张,惟认为其关于预约在双方之间仅得确定一个效力较最终缔结本约为弱的“法锁”的观点仍值质疑,具体留待后文予以详述。就扩张预约的适用范围之主张,具体理由如下:

其一,如前所述,私法自治原则乃预约获致其存在之合法性的重要根基。该原则“意谓每个人的自由应在事实条件与法律条件可能的范围内求取最大程度的实现,此即自由的最佳化命令”。*罗伯特·阿列克西:《法、理性、商谈:法哲学研究》,朱光、雷磊译,中国法制出版社2011年版,第197页。转引自,易军:“‘法不禁止皆自由’的私法精义”,载《中国社会科学》2014年第4期,第130页。其中,“法不禁止即自由”作为体现该原则的重要命题,即旨在实现自治空间的最大化。在契约领域,该原则具体化为契约自由原则,而合同类型自由即属契约自由原则的重要含义,其意义在于增强合同制度的弹性以满足不断发展的交易实践需要。*参见[德]迪特尔·梅迪库斯:《德国债法总论》,杜景林、卢谌译,法律出版社2004年版,第63页。有鉴于此,笔者认为,依批判说之主张扩张预约的适用范围并不构成对强制性规范、公序良俗抑或是公平正义等原则的违反,*强制性规范、公序良俗及公平正义等原则常被视为对私法自治原则的正当限制,详见易军:“‘法不禁止皆自由’的私法精义”,载《中国社会科学》2014年第4期,第133~138页。且毋宁体现的是对当事人缔约自由的最大化的尊重,尤见其中本约之内容在客观上已完备情形下对当事人缔结预约的容许。

其二,除前述关于最大化地实现私法自治、契约自由原则的考虑外,笔者认为,预约制度存在的意义之一乃在于弥补缔约过失责任制度的不足,*参见陆青:“《买卖合同司法解释》第2条评析”,载《法学家》2013年第3期,第120~121页;张铣:“预约的立法价值考察”,载《南方论刊》2008年第11期,第45~47页;李开国、张铣:“论预约的效力及其违约责任”,载《河南省政法管理干部学院学报》2011年第4期,第109页。以更加全面地保护交易参与者的权益,而对预约的适用范围采扩张之主张无疑可以更好地服务于该等意旨。基于保护交易参与人之间的特殊信赖关系之目的,缔约过失责任制度将处于发展阶段的契约关系纳入法律保护框架之内,乃基于诚信原则而作出的对契约自由的限制。*参见王泽鉴:《债法原理》,北京大学出版社2013年版,第232~233页。然基于契约自由原则在合同领域的根基性地位,为避免对其构成过分侵蚀,无疑应更加审慎地确定依缔约过失责任制度而得实现的信赖保护与缔约自由之间的合理分界。对此,部分学者主张应采“中庸之道”以促进效率缔约;*参见苏永钦:《寻找新民法》,北京大学出版社2012年版,第393页。该书第十章主要从经济学的角度对缔约过失责任制度进行分析。此外,值得言明的是,该书作者虽在整体上采中庸之观点,但依其具体论述,仍可见其对缔约过失责任制度的适用乃采审慎严格的观点。而亦有学者指出,缔约过失责任制度之适用宜为 “严格要件支配下的例外情形”,*周江洪:“缔约过程中的磋商义务及其责任”,载《绍兴文理学院学报》2010年第6期,第12页。而具体应在认定是否违反诚信及是否存在合理信赖时持谨慎态度;更有学者明确主张,自要约生效时方在当事人间产生先契约义务而有缔约过失责任制度之适用。*参见韩世远:《合同法总论》,法律出版社2011年版,第134页。综上无疑可见缔约过失责任制度在实际适用上的局限性,有鉴于此,预约制度既作为对该等法定保护之不足的补充,对其适用范围加以扩张无疑能够更好地弥补该等保护不足的缝隙。

此外,预约既属交易实践催生的产物,则返归交易生活本身寻求扩张其适用范围的正当性即属必要。预约作为对交易阶段化发展之整体趋势的回应,*参见苏永钦:《寻找新民法》,北京大学出版社2012年版,第378~381页。对其适用范围加以扩张,尤其是依批判说之主张而使当事人获得更多的弹性安排空间,无疑能够更好地满足交易实践的发展需求。就当事人在预约缔结中宜有的灵活安排可能,笔者认为某意大利学者的如下比喻即属极好的启示:“即将预约比作是‘未脱茧的蝉蛹’——如果把脱茧的过程看作订立本约前的过程,那么,这种预约的存在空间也是很广的,预约可能包括初期的预约和待成熟的预约,以及无限接近本约的预约。”*See Di Majo, Obbligo a contrarre, in Enc. giur., XXI, Roma, 1990, p.6. 转引自,陆青:“《买卖合同司法解释》第2条评析”,载《法学家》2013年第3期,第125页。由此可见,随着预约的合法存在空间之扩张,交易参与人无疑即得根据具体的需求确定其缔结预约的类型。

最后,在正面论证扩张预约适用范围的正当性之余,笔者在此欲对通说采前述限缩之观点的几点主要理由,*详见汤文平:“论预约在法教义学体系中的地位——以类型序列之建构为基础”,载《中外法学》2014年第4期,第981~982、989页;汤文平:“瑞士预约制度研究”,载《西部法学评论》2011年第4期,第107~109页等。即谓合同的内容确定性要求、缔结预约的必要性之否定及预约与本约之区分问题予以初步回应。首先应予指出的是,通说的前述几点理由之成立均建基于其关于预约效力的前述预设,即谓预约之缔结所产生者应为未来缔结本约的义务。具言之,其一,通说就预约的内容确定性持前述之严苛要求,盖因其在该等效力认定之余更认可强制履行之违约救济方式在预约领域的适用;*参见汤文平:“瑞士预约制度研究”,载《西部法学评论》2011年第4期,第109页。其二,若该等效力认定成立,则缔结预约在大多数情况下确实可谓“毫无意义地绕弯路”,即欠缺其必要性;*Henrich, Vorvertrag, Optionsvertrag, Vorrechtsvertrag, 1965, S.59. 转引自,汤文平:“论预约在法教义学体系中的地位——以类型序列之建构为基础”,载《中外法学》2014年第4期,第981页。其三,对预约效力持该等主张,甚至认可强制履行之适用,亦明显使得预约与本约之界分难谓足够清晰。*参见叶新民:“预约效力的十字路口——简评‘最高法院’一00年度台上字第二0七六号民事判决”,载《月旦裁判时报》2012年12月版,第39~40页。对此,笔者认为,通说先预设预约之效力并基于此限缩其适用范围,在论证逻辑上难免有颠倒先后之嫌。*根据笔者在本节前述部分的论证,预约的适用范围应属逻辑前提,进而方有关于其效力认定之讨论。此外,观诸其制度发展之初始阶段,通说关于预约效力认定的前述主张,似在一定程度上乃就对应拉丁语词(pactumdecontrahendo)的字面解析结果,*参见吴从周:“论预约:探寻德国法之发展并综合分析台湾‘最高法院’相关判决”,载《台大法学论丛》2013年第42卷特刊,第779页。惟预约制度之重要意义乃作为对交易实践需求的回应,则对其效力认定至少不应仅停留在前述文义解析层面,应属必然之理。申言之,在前述证成的预约适用范围之扩张的基础上,交易参与人就预约之缔结获致的灵活安排空间无疑亦已得以扩张,由此重新分析预约的效力之认定,即属应当。而相应地,通说的前述几点理由的正当性亦可随该等效力之重新检视而得以明晰。

就预约的效力认定,已有之主要学说包括“应当缔约说”、“诚信磋商说”*另称“必须磋商说”(参见奚晓明主编:《最高人民法院关于买卖合同司法解释理解与适用》,人民法院出版社2012年版,第54页;韩强:“论预约的效力与形态”,载《华东政法学院学报》2003年第1期,第47页等)、“强制磋商说”(参见刘承韪:“预约合同层次论”,载《法学论坛》2013 年第6 期,第37页),惟笔者认为“诚信磋商说”之称与该说所主张之预约当事人的义务更为相符,故本文采此称。及“内容决定说”*参见罗勇涛:“论预约的法律效力”,载《法制博览》2014年03期,第250页。另有部分学者论及“视为本约说”(参见奚晓明主编:《最高人民法院关于买卖合同司法解释理解与适用》,人民法院出版社2012年版,第55页等)。对此,笔者认为,该等所谓“视为本约说”所指应属“名为预约,实为本约”的情形,实质上非涉预约效力之认定,亦并非可谓构成对预约之存在价值的间接否定(参见陆青:“《买卖合同司法解释》第2条评析”,载《法学家》2013年第3期,第119页)。。结合关于通说、批判说以及“二元论”的分析,不难发现其与前述三种主要学说似乎可谓存在一一对应的关系。有鉴于此,下文即通过分析该三种效力认定学说,一方面,以检视通说、批判说以及“二元论”各自确定预约的违约损害赔偿范围之前提*如前所述,预约的违约损害赔偿之债乃作为其原初债权债务关系的转化结果。易言之,后者乃作为确定前者之前提。的妥适性;另一方面,则旨在从正面探求与前述证成的预约适用范围之扩张相适应的效力认定。

在进入前述分别检视之前,须予说明的是,根据法律行为的一般原理,法律行为是否有效,固然应基于适时有效的法律规定、公序良俗或其他原则进行利益权衡和价值判断。*参见韩世远:《合同法总论》,法律出版社2011年版,第156页。然而,毋庸置疑的是,法律行为所产生之效果的具体内容,即谓基于法律行为之作出而在相关当事人之间产生的具体权利义务关系,无疑乃为行为人的意思表示所设定。*参见朱庆育:《民法总论》,北京大学出版社2013年版,第110页。惟应指出的是,笔者在本文并不欲对法律行为的效果应持效果自主抑或是效果法定的命题进行探讨,相关论述具体可参见该书第109~121页(第四章之第九节——法律行为的效力基础)等。有鉴于此,下文关于预约效力之学说主张的检视之关键,即在于分析各主张是否确实反映当事人的真意,惟不应忽视的是,该等分析须建基于前述关于扩张预约适用范围的主张之上。

“应当缔约说”,即谓预约债务人应据此履行缔结本约的义务,而债权人则相应地享有诉请缔结本约的权利。在违约救济层面,常有强制履行的适用,具体体现为法院宜先要求预约当事人就本约的订立作出意思表示,若当事人对此予以拒绝,则自法院作出相关判决时即视为当事人已为意思表示。*参见王泽鉴:《债法原理》,北京大学出版社2013年版,第170页;叶新民:“预约效力的十字路口——简评‘最高法院’一00年度台上字第二0七六号民事判决”,载《月旦裁判时报》2012年12月版,第36页等。易言之,“预约是建立在契约基础上的一种强制订约”*Münchener Kommentar BGB, 5. Aufl., Bd. 1, München 2007, § 145 Rn. 35. 转引自,吴从周:“论预约:探寻德国法之发展并综合分析台湾‘最高法院’相关判决”,载《台大法学论丛》2013年第42卷特刊,第787页。。基于该说之主张,本约之缔结可谓得到了较强的保障,然而,如前所述,考察通说之发展,采该等效力认定观点亦确实会极大地限缩预约的实践适用价值。而在修正推演逻辑并经证成预约合法存在的容许程度之扩张的基础上,值得质疑的即谓,“应当缔约说”是否可充分涵盖当事人缔结预约的各式情形,而确实体现当事人之缔约真意:一方面,若当事人明确表示其意在确定地依预约之约定缔结本约,抑或是得依与缔约相关的客观情事推知当事人的该等真意,则相应地赋予预约以该等效力,无疑可谓正当。其中,一般情况下,通说主张适用的前述特定案型即属此类;但另一方面,如前所述,当事人固然可能因客观上的事实或法律障碍退而选择缔结预约,亦不排除其乃积极为本约的具体内容之确定预留进一步磋商的空间。此等情形下,当事人所意图接受的,毋宁是相对于本约而言较弱的合同性拘束。*参见汤文平:“论预约在法教义学体系中的地位——以类型序列之建构为基础”,载《中外法学》2014年第4期,第988、996页;叶新民:“预约效力的十字路口——简评‘最高法院’一00年度台上字第二0七六号民事判决”,载《月旦裁判时报》2012年12月版,第39~40页。其中,依批判说之主张,纵使所载之本约内容在客观上已经趋于完备,当事人仍可借缔结预约而为正式缔结本约前的客观情事甚至是主观意思之可能变化预留一定的灵活空间,即可归于此类。*同上注。由此可见,认定预约仅得创设相互间缔结本约的权利义务关系,虽使本约的最终缔结得到较强的保障,然当事人缔结预约的原因多元,该等效力认定难谓必然符合当事人缔结预约的预期。易言之,该等效力认定主张实质上难免限制了当事人的自由意思的实现可能。

“诚信磋商说”,即谓预约仅在当事人之间产生就本约之缔结进行诚信磋商的权利义务关系,而不就本约的最终缔结予以确定性的保障。*参见奚晓明主编:《最高人民法院关于买卖合同司法解释理解与适用》,人民法院出版社2012年版,第54页;韩强:“论预约的效力与形态”,载《华东政法学院学报》2003年第1期,第47页等。对此,多数持反对意见的学者谓此等效力认定的最大弊端在于“诚信”的判断标准模糊,容易使得所谓诚信磋商义务流于形式,而不能使预约之缔结实际起到固定交易机会,保护交易参与人的正当权益之效果。*参见奚晓明主编:《最高人民法院关于买卖合同司法解释理解与适用》,人民法院出版社2012年版,第55~56页;韩强:“论预约的效力与形态”,载《华东政法学院学报》2003年第1期,第49页;罗勇涛:“论预约的法律效力”,载《法制博览》2014年03期,第250页等。对此,笔者认为,诚信磋商义务固然难谓自始即足够确定,然而随着其实际适用,其含义以及相应的判断标准均已经渐趋明晰。*其中,美国学者范斯沃思即针对诚信磋商义务的含义及其具体范例进行了较系统的论述,See E. Farnsworth, Precontractual Liability and Preliminary Agreement, 87 Colum. L. Rev. (1987)217-294.其中,尤体现于缔约过失责任制度的发展中。此外,亦有学者指出该等效力认定使得预约与缔约过失责任发生重合,由此可能使得前者存在的必要性受到质疑。*参见陆青:“《买卖合同司法解释》第2条评析”,载《法学家》2013年第3期,第120页。对此,笔者认为,且不论前已述及的缔约过失责任制度实际适用的局限性,两者在责任证成、责任内容上的差异即可推翻关于预约存在的必要性之质疑。*即谓两者在归责原则、责任承担方式等方面的差异,详见陆青:“《买卖合同司法解释》第2条评析”,载《法学家》2013年第3期,第120~121页;李开国、张铣:“论预约的效力及其违约责任”,载《河南省政法管理干部学院学报》2011年第4期,第110页。在回应前述否定或质疑观点的基础上,结合前揭关于“应当缔约说”的检视可知,采“诚信磋商说”无疑恰好可以弥补前者之失,使当事人得以借预约之缔结实现在双方之间确定相对灵活的“法锁”之意图。然而,该说全盘否定了在部分情形中,尤谓在通说主张适用的特定案型中,当事人乃旨在确保将来确定地依预约之约定缔结本约,无疑属顾此失彼,亦明显失之武断。由此可见,该说之弊端与前述“应当缔约说”实质上并无二致,亦构成了对预约当事人之意思自治的不当限制。

如前所述,“应当缔约说”与“诚信磋商说”在一定程度上各有其合理之处,然而,在扩张预约适用范围的基础上,却可见两者均属失之片面。与该两者相比,“内容决定说”主张预约的效力宜有其内部界分,且其界分之依据乃预约所载本约主要条款的完备程度:若预约已包含对应本约的主要条款,则债务人据此应负缔结本约之义务;反之,则债务人仅需就本约之订立进行诚信磋商。*采“内容决定说”者不在少数,惟虽整体上均以内容完备程度作为区分依据,在具体界分上仍存在部分差异,详见沈志先、韩峰:“房产商违反预约合同的民事责任”,载《人民司法》2008年6期,第27页;刘承韪:“预约合同层次论”,载《法学论坛》2013 年第6 期,第37~39页;罗勇涛:“论预约的法律效力”,载《法制博览》2014年03期,第250页。对此,首先应予指出的是,该说以预约内容的完备程度为界分依据,即表明该说认可宜放宽关于预约内容确定性的要求之观点,而在一定程度上可谓与预约适用范围之扩张相适应。然而,对该说持反对意见者则谓,该说之目的在于探求当事人缔结预约之真意所在,并使之得以实现,固有其合理正当之处;但不容忽视的是,其中所涉之关于本约主要条款的确定,以及关于何谓足够完备的认定均欠缺司法实践层面的可操作性,且非与我国的司法审判实务水平相适应。*参见奚晓明主编:《最高人民法院关于买卖合同司法解释理解与适用》,人民法院出版社2012年版,第56页;陆青:“《买卖合同司法解释》第2条评析”,载《法学家》2013年第3期,第120页。对此,笔者认为,关于本约的主要条款以及何谓足够完备的判断固然宜依合同的性质及其他因素而在个案中进行判断,*参见汤文平:“论预约在法教义学体系中的地位——以类型序列之建构为基础”,载《中外法学》2014年第4期,第991页;李开国、张铣:“论预约的效力及其违约责任”,载《河南省政法管理干部学院学报》2011年第4期,第111页。相关司法实践操作层面确实存在一定困难。然而,“内容决定说”之意旨乃在于促进当事人缔约真意的实现,以适用困难为由对其加以否定,难免有因噎废食之嫌。在推翻前述否定理由的基础上,惟值得质疑的是,该说是否能切实服务于实现当事人缔约真意的意旨:依合同解释的一般原理,合同的客观内容乃当事人真意的重要载体。其中,预约内容的确定性程度,确实可作为关于当事人的期待和信赖程度的重要判断依据。但同时毋庸置疑的是,更重要且应视为旨归的,仍属当事人之缔约真意。*参见朱庆育:《民法总论》,北京大学出版社2013年版,第223页。申言之,若当事人已就预约的效力作出其明确的意思表示,则应依其明确的意思表示予以认定,惟在决定相应的违约救济时,需将其中所载本约内容的完备程度纳入考虑;*参见汤文平:“论预约在法教义学体系中的地位——以类型序列之建构为基础”,载《中外法学》2014年第4期,第990页;[美]范斯沃思:《美国合同法》,葛云松、丁香艳译,中国政法大学出版社2004年版,第212~213页。具体待后文详述。而若当事人未作出该等明确的意思表示时,则涉及对其缔约真意进行解释,惟该等解释所应考虑者,除其中所载本约内容的完备程度外,还应包括缔约时的相关客观情事、交易惯例因素等。*此乃关于意思表示解释因素的一般理论在预约解释中的具体适用体现。详见朱庆育:《民法总论》,北京大学出版社2013年版,第222~225页。有鉴于此,笔者认为,所载之本约主要内容并非足够完备时,亦有使预约产生应当缔约之效力的可能,反之亦属合理,认定之关键应在于当事人的缔约真意,*参见李开国、张铣:“论预约的效力及其违约责任”,载《河南省政法管理干部学院学报》2011年第4期,第110页。而“内容决定说”以前述内容完备程度为界分预约效力的唯一依据,即不免有舍本求末之嫌。

依前揭所示,关于扩张预约适用范围的正当性业已证成,由此当事人即就预约的缔结获得了更多积极安排的空间。有鉴于此,无论“应当缔约说”抑或是“诚信磋商说”,均难谓与当事人缔结预约的具体情形及相应目的的多元化、灵活化相符;而“内容决定说”虽较之前两者有其合理之处,然其将区分依据简单化地确定为所涉本约主要内容的完备程度,亦难谓必然切实符合当事人缔结预约时的合理预期。在此基础上,笔者认为,预约的适用范围之宽泛既已如前述,而结合其对应的交易阶段化发展的现状,预约的效力应呈循序渐进之势,整体上确应划归为“诚信磋商”与“应当缔约”,惟就前者,因当事人之间的信赖随着交易阶段的推进无疑亦有所增强,则其中关于“诚信磋商”的具体要求亦应相应发生弹性变化;就具体情形下预约效力的认定,核心乃在于当事人的缔约真意。因此,首先应予考虑的,即是当事人作出的明确的意思表示;若当事人真意难谓明确,则宜参采多项因素探求该等真意,惟预约内容的确定性程度虽属其中之重要因素,但并非属唯一。此外,对于前述“诚信磋商”的内部界分问题,亦应采综合考量的方法加以确定。概言之,笔者认为,在扩张预约适用范围的基础上,预约的效力确属多元,通说与批判说的一刀切主张明显应属不当,然其具体认定亦不应采如“二元论”般机械界分的方法,毋宁应对此加以趋于灵活化、弹性化的处理。

(二)机械化涵摄模式的适用效果之检视

前已述及,预约的适用范围之扩张既有其充分的理论支撑,亦有其切实的交易实践需求基础。在此基础上,当事人即得依其自由真意,根据其在不同交易阶段的目的选择缔结效力不同的预约。对此,经前述之检视,可知通说、批判说及“二元论”关于预约效力认定的观点均与前述证成的预约效力之多元存在不同程度的不符。而根据前述债的同一性原理,就本文论题而言,该等不符即可谓关于预约的违约损害赔偿范围的逻辑前提之设定不当。惟关于逻辑前提的设定错误并不必然可以推知其论证结论上的不当,有鉴于此,下文即旨在分析关于预约的违约损害赔偿范围的应然之理,同时使前述各家学说就本文论题在其论证结论上的妥适性得以明晰。

就预约的违约损害赔偿范围问题进行分析之前,应予明确的是,预约既属相对独立于本约的合同,且该等合同属性已在规范层面获致明确,则违反预约所产生的责任,在性质上应属违约责任,而并非与其对应本约的缔约过失责任同一,即属应有之义。在此基础上,笔者认为,关于违约损害赔偿的一般原理在预约领域的适用,应属毋庸置疑。然而,基于对预约相对于其对应本约的特殊性之考虑,该等适用远非属简单、机械,亦属必然。基于此,下文即以分析个中涉及的特殊问题,并据此对该等一般原理在预约领域的具体适用作出必要之修正为要旨,展开如下论述:

根据违约损害赔偿的一般原理,损害赔偿的根本目的在于填补受害人因违约行为所受之损害,以使其处于如同违约行为未发生时同样的状态。*参见曾世雄:《损害赔偿法原理》,中国政法大学出版社2001年版,第16页。秉承此等目的,违约者原则上应就其违约行为向受害人赔付履行利益损失,以使后者达至如同合同被全面履行时其所处的状态。*关于“履行利益”与“期待利益”本质上应属一致的观点,已在本文前面脚注中予以说明,故关于“履行利益”的具体含义,可参见富勒关于“期待利益”的经典解释,详见[美] L. L. 富勒 小威廉R. 帕迪尤:“合同损害赔偿中的信赖利益”,韩世远译,载梁慧星主编:《为权利而斗争——梁慧星先生主编之现代世界法学名著集》,中国法制出版社2000年版,第507~508页。同时,在特定情况下,则以赔付信赖利益损失作为替代方法。*概言之,违约损害赔偿的范围,原则上为履行利益损失,而在特定情况下,则限于信赖利益损失,后者乃作为前者的替代辅助救济方法而存在(参见韩世远:《合同法总论》,法律出版社2011年版,第621~622页;[美]范斯沃思:《美国合同法》,葛云松、丁香艳译,中国政法大学出版社2004年版,第44、777~779页)。对此,有学者持不同观点,而认为应允许受害人在两种利益赔偿之间进行选择,以期充分保护受害人的权益(参见王利明:《违约责任论》,中国政法大学出版社2003年版,第510~511页。须予指出的是,该学者认为“履行利益”与“期待利益”之间存在区别,惟前者应为后者所涵盖,详见该著作第504~505页)。笔者赞同前者之观点,盖因以赔付履行利益损失为原则,无疑能促进潜在的交易参与人对合同的信赖,且符合信用经济之实质,即谓“消除现在的和将来的(允诺的)商品之间的差别”;与之相比,一般性地认可信赖利益赔偿,则在适用效果上可能使非作出合乎效率的缔约选择的受害人将其缔约成本转移给违约方,由此实难谓正当。关于原则上应赔付履行利益损失之正当性的讨论,详见[美] L. L. 富勒 小威廉R. 帕迪尤:“合同损害赔偿中的信赖利益”,韩世远译,载梁慧星主编:《为权利而斗争—梁慧星先生主编之现代世界法学名著集》,中国法制出版社2000年版,第512~520页。此时,受害人所能回复者,则属如同未曾信赖合同成立或生效前其所处的状态。*关于“信赖利益”的经典解释,详见[美] L. L. 富勒 小威廉R. 帕迪尤:“合同损害赔偿中的信赖利益”,韩世远译,载梁慧星主编:《为权利而斗争——梁慧星先生主编之现代世界法学名著集》,中国法制出版社2000年版,第507页。其中,以履行利益计算损害赔偿未能满足合理的确定性要求即属前述宜适用信赖利益赔偿的特定情况。*参见[美]范斯沃思:《美国合同法》,葛云松、丁香艳译,中国政法大学出版社2004年版,第829页;[美] L. L. 富勒 小威廉R. 帕迪尤:“合同损害赔偿中的信赖利益”,韩世远译,载梁慧星主编:《为权利而斗争——梁慧星先生主编之现代世界法学名著集》,中国法制出版社2000年版,第561~565页。另,根据富勒所著的前文,适用信赖利益赔偿的情形还包括:“以期待计算损害赔偿会给允诺人施加不当负担”、“合同履行受到外部情况干扰”、“涉及非商事性标的的交易”等(详见该文第565~623页),然该等情形均与本文论题关系不大,故在本文中未予述及。有鉴于此,针对批判说关于违反预约者一般情况下应予赔付信赖利益损失的主张,*根据批判说主张者的观点,预约违反者应承担信赖利益损害赔偿责任,惟该等信赖利益究属预约的信赖利益,抑或是本约的信赖利益,根据目前业经考察的参考文献,难谓足够明确;同时,结合本文第一章关于我国司法实务现状的梳理可知,审判实践中亦存在仅言明预约违反者应赔付信赖利益损失,而并未明确所对应者究属预约抑或本约的情况。有鉴于此,笔者认为,在此不妨将预约的信赖利益作为第一层次的检视,而关于是否相当于本约的信赖利益的讨论则待下文详述。笔者认为,即得检视前述不确定性因素是否构成持批判说者采该等观点的主要理由。而结合批判说关于预约效力认定的主张,则可知该等检视无疑即同时构成关于效力属“诚信磋商”之预约的违约损害赔偿范围的正面分析。具言之,前已述及,预约的效力虽属多元,但整体上确应划归为“应当缔约”与“诚信磋商”:其中,前者对应的履行利益即为对应本约的缔结,而该等履行利益的计算应无涉明显的不确定性问题;后者对应的履行利益则仅为缔结对应本约的可能性,即谓本约缔结的机会,盖因“诚信磋商”义务的履行并不确保本约的最终缔结,而仅有本约缔结的机会随诚信磋商义务的渐进强化而得以提升。而凡计及机会损失者,无疑明显涉及不确定性问题。*盖因“不确定性”乃属机会损失的重要基本特征之一,详见朱晓平、雷震文:“机会损失赔偿问题研究”,载《人民司法》2014年第3期,第70页。有鉴于此,本文下述分析之问题即为:违反效力属“诚信磋商”之预约者,是否即因对应履行利益的计算难以获致合理确定而应赔付受害人的信赖利益损失。惟该等信赖利益损失乃由所受损害——主要指确已支出的信赖费用与所失利益——“另失订约机会之损害”*王泽鉴:《民法学说与判例研究》(第5册),北京大学出版社2009年版,第163页。构成,*关于信赖利益损失是否包含机会损失的问题,既有持肯定观点者(参见王泽鉴:《民法学说与判例研究》(第5册),北京大学出版社2009年版,第163页;韩世远:《合同法总论》,法律出版社2011年版,第144~145页;陈吉生:《论缔约过失责任》,法律出版社2012年版,第189~192页等);亦有对此加以否定者(参见王利明:《违约责任论》,中国政法大学出版社2003年版,第814~815页)。笔者赞同肯定说:若信赖利益损害赔偿之目的在于使当事人复归原有状态,则赔偿机会损失属应有之义;否定者多基于该等损失的难以计算而将其排除在外,然而,判断某种利益是否应予保护,关键在于该等利益是否有受法律保护的价值,基于计算上的障碍否定对其加以保护,实难谓合理。此外,值得进一步言明的是,肯定违约损害赔偿原则上应为履行利益赔偿,而在涉及不确定性等因素时则以信赖利益赔付为替代的学者就其中信赖利益中是否切实包含机会损失的主张并非足够明确,而且似乎存在否定者(参见韩世远:《合同法总论》,法律出版社2011年版,第622页;[美]范斯沃思:《美国合同法》,葛云松、丁香艳译,中国政法大学出版社2004年版,第44页)。对此,笔者不予赞同且理由如前述。而自计算层面观之,前者的确定性应属明显,后者则与前述关于缔结本约的机会之损失一样,性质上均属机会损失的计算而有其不确定性的问题。前已述及,转而诉诸信赖利益赔偿的原因,乃在于由此可使因履行利益损失之认定及计算所涉及的不确定性问题在一定程度上得以缓解甚或是排除。因此,问题即最后转化为关于两种机会损失——缔结本约的机会之损失与因信赖预约而丧失与他人缔约的机会之损失的认定及计算所各自涉及的不确定性之间的权衡,详见下述:

首先应予言明的是,关于机会损失的认定,即涉及机会损失的赔偿责任是否可获致证成的问题。对此,依循违约损害赔偿责任的一般原理,前述赔偿责任的证成即应满足包括违约行为、损害事实以及行为与事实间的因果关系等构成要件。*此外,违约损害赔偿责任的构成要件还包括行为人不存在免责事由(参见韩世远:《合同法总论》,法律出版社2011年版,第615页),惟因该构成要件与本文此处之论述关联不大,故在此未予列明。在此基础上,针对前述两种机会损失赔偿在责任证成方面各自对应的不确定性,即应以如下两个要件——损害事实与因果关系的证成为切入点进行分析。

其一,损害事实要件的证成,即谓证明机会损失确属客观存在,而非受害人的主观臆想。而为证明该等损害事实,受害人即应先予证明此前确有相关机会的客观存在。*关于机会损失的损害赔偿责任的证成,其前提为:受害人必须证明其确实存在一个可获得利益抑或是避免损害发生的机会。详见田韶华、樊鸿雁:“论机会丧失的损害赔偿”,载《法商研究》2005年第4期,第101页。对此,当事人既已缔结预约而使双方就本约之订立互负诚信磋商的义务,则缔结本约之机会的客观存在即属明显。易言之,缔结该等预约的事实本身即可证成缔结本约之机会的客观存在;与此不同的是,就其此前是否另有与他人缔约的机会,依民事诉讼法领域的证明责任相关理论,受害人即应负相关举证责任,*对此,笔者认为,即使主张就机会损失的客观存在的证明无需达致如同信赖费用之客观存在的充分明确程度,亦至少应能结合当时的市场整体情势等因素予以合理证明。而证据的欠缺在实体法上的效果即谓损害事实要件的不成立。据此,受害人可得获致的信赖利益损害赔偿即仅及于其积极损失。易言之,倘使认定违反预约者所应赔付的为受害人的信赖利益损失,则该等信赖利益损失是否确实可计及受害人关于另与他人缔约之机会的损失,明显囿于受害人就该等事实的举证情况。然而,值得进一步言明的是,观诸业经考察的司法实践情况,审判者在认定预约的违约损害赔偿范围应为信赖利益损失的基础上,常肯定其中应包含另与他人缔约之机会的损失,却鲜见受害人就该等缔约机会之客观存在的相关举证。*如“章伟光与厦门褔达地产投资有限公司合同纠纷上诉案”([2013]厦民终字第682号,见该判决书所载之该案一审判决)、“李祥根诉繁昌县安广房地产开发有限责任公司缔约过失责任纠纷再审案”([2014]芜中民再终字第00007号,见该案二审判决分析)等。有鉴于此,笔者认为,在预约领域的相关案件中,审判者否定预约的履行利益之赔付并转而支持赔付包含机会损失在内的信赖利益损失,而该等机会损失之存在,却并非为受害人的相关举证所支撑,而毋宁是审判者一般性的推定结论。由此可见,相关审判实践似乎意欲在预约的履行利益损失赔偿与仅赔付信赖费用支出之损失之间寻找折衷路径,然而该等处理方式却在一定程度上存在滥用机会损失赔偿之嫌,而其中所含之机会损失因对应举证阙如难免有落入“臆想的机会”之列的可能。*参见田韶华、樊鸿雁:“论机会丧失的损害赔偿”,载《法商研究》2005年第4期,第101页。

其二,就因果关系要件的证成,倘使主张预约的履行利益损失之赔偿,其中之因果关系即谓违约行为与前述关于缔结本约的机会之损失之间的因果关系,该等因果关系之成立应显属确定;然而,若转而诉诸信赖利益损失之赔偿,则需证明受害人乃因合理信赖预约而放弃与他人缔约之机会。具言之,该等因果关系要件的证成应涉两个层次的分析:其一,即受害人放弃该等缔约机会是否确因对预约之信赖;其二,纵使该等因果关系成立,仍应进一步探究受害人的该等信赖是否合理而应获致法律保护。对此,应予进一步言明的是,此处讨论的预约之效力仅为“诚信磋商”,既非谓“应当缔约”,亦并非必然使当事人负有独占、排他地进行磋商的义务。*“诚信磋商”义务仅要求相关当事人尽其合理努力进行协商,而“独占协商”义务则进一步限制当事人与第三人进行磋商的自由,以达致在磋商期间即排除竞争者的目的。有鉴于此,笔者认为,若不存在关于“独占协商”的明确约定,则仅在磋商已经进入较成熟的阶段时课予当事人以排他性的磋商义务方属合理。关于“诚信磋商”与“独占协商”之间的区别,详见许德风:“意向书的法律效力问题”,载《法学》2007年第10期,第82~84页。因此,即使前述第一层次的因果关系得以成立,仅有预约缔结的事实亦并不足以证成合理信赖。具言之,倘使当事人仅花费较小成本即可同时实现多个机会,抑或在预约缔结时双方之间的磋商仅处于初步阶段,而未达致应课以排他性磋商义务的程度,则此时当事人基于预约之缔结而放弃与他人缔约之机会则难谓构成合理信赖。*See E. Farnsworth, Precontractual Liability and Preliminary Agreement, 87 Colum. L. Rev. (1987)217-294.有鉴于此,笔者认为,相较于预约的履行利益损失赔偿责任之证成,诉诸赔付信赖利益损失,在因果关系要件的证立方面明显有更多的不确定性问题。

在分析两种机会损失赔偿各自在责任证成方面的不确定性之余,仍应进一步检视的即是二者在计算层面,即损害赔偿额的确定方面所各自涉及的不确定性问题。对此,笔者认为,二者既同属机会损失,则其计算无疑均涉及对最终目的利益的考量以及机会损失之具体几率的确定及评估。*就机会损失对应的损害赔偿的具体计算,目前常见适用的方法为“比例赔偿法”与“法官自由裁量法”。前者是指采用目的利益×概率减损程度的计算公式确定损害赔偿额,而其中概率减损程度的确定主要借助“简单概率计算或‘大数定律’的方法而实现”;后者则是指由裁判者综合考量案件具体情况,裁量确定具体的损害赔偿额,惟其中应予考量的因素亦包含机会的概率以及目的利益的类型、价值大小等。详见田韶华、樊鸿雁:“论机会丧失的损害赔偿”,载《法商研究》2005年第4期,第97~98页;朱晓平、雷震文:“机会损失赔偿问题研究”,载《人民司法》2014年第3期,第73页。具言之,若认定赔付履行利益损失,其在计算层面则涉及对预约对应本约的价值大小及最终缔结该等本约的可能性之大小的评估;倘若转而赔付信赖利益损失,则涉及对另与他人缔结的合同之价值大小及最终与他人缔约的可能性之大小的评估。而无论就最终缔结本约的可能性抑或是最终与他人缔约的可能性进行评估,均涉及对相关市场整体情势的考量以及双方当事人具体所处磋商阶段的认定。由此观之,笔者认为,二者在损害赔偿额的计算层面所面临的不确定性问题似乎难分伯仲。

综上,笔者认为,针对预约的违约损害赔偿问题,否定赔付预约的履行利益损失,并转而诉诸预约的信赖利益损失赔偿的合理性及必要性均属有限。盖因就效力为“应当缔约”的预约而言,其履行利益损失的认定及计算均鲜有涉及不确定性问题;而就效力为“诚信磋商”的预约而言,则无论采履行利益损失赔偿抑或是信赖利益损失赔偿,均涉及机会损失,而与前者包含的最终缔结本约的机会之损失相比,后者所包含的与他人缔约的机会之损失在责任证成及损害赔偿额的计算层面,均非谓更为客观、确定。概言之,预约的违约损害赔偿范围宜确定为预约的履行利益损失。在此基础上,针对通说就本文论题所持之主张——预约违反者应向受害人赔付本约的履行利益损失,以及在不同程度上采批判说抑或是 “二元论”主张的部分学者的观点——预约的违约损害赔偿范围应相当于本约的信赖利益损失,*对此,应予言明的是,其一,如前所述,根据截至目前业经考察的文献,尚未能确知德瑞批判说主张赔付的究属预约的信赖利益抑或是本约的信赖利益。同时,亦有虽主张预约的效力属“应当缔约”,却认定违反预约者应赔付的损害赔偿范围应相当于本约的信赖利益损失者(此乃《买卖合同司法解释》的起草小组之观点,参见奚晓明主编:《最高人民法院关于买卖合同司法解释理解与适用》,人民法院出版社2012年版,第61~62页);其二,持“二元论”主张的部分学者亦明确指出,若违反效力属“诚信磋商”的预约,则违约者应赔付缔结本约的机会之损失,而该等机会损失实质上应相当于本约的信赖利益(此乃《最高人民法院公报》案例——“仲崇清诉上海市金轩大邸房地产项目开发有限公司合同纠纷案”的二审法官之观点,详见沈志先、韩峰:“房产商违反预约合同的民事责任”,载《人民司法》2008年6期,第28页);其三,我国审判实践中,亦存在虽言明应赔付信赖利益损失,但未进一步明确所对应者究属预约抑或是本约的情况。有鉴于此,在前述业已分析预约的违约损害赔偿范围是否为其本身的信赖利益的基础上,下文即进一步就本约的信赖利益损失进行检视,由此以求分析之全面。应予进一步检视的即为:其一,预约的履行利益与本约的履行利益之间的关联;其二,预约的履行利益与本约的信赖利益之间的关联。

针对预约的履行利益与本约的履行利益之间的关联问题,首先,前已述及,就效力采“诚信磋商”的预约而言,其履行利益即体现为缔结本约的可能性,惟该等可能性应视磋商阶段的深入呈现渐次递增的状态,而缔结本约的可能性所对应的利益在大多数情况下*在预约当事人就本约之缔结的磋商已经达至极为成熟的阶段,且本约的缔结乃至本约的履行均可获致合理确定的情况下,纵使预约的效力属“诚信磋商”,该等预约的履行利益亦可视为相当于本约的履行利益。有鉴于此,此处即采“在大多数情况下”之表述。均难谓相当于本约的履行利益。易言之,若预约的缔结仅使当事人负有诚信磋商的义务,则该等预约的违约损害赔偿范围原则上均并非可及于本约的履行利益损失。然而,应予进一步分析的是,若预约的效力属“应当缔约”,则其对应的履行利益即为本约的缔结。此等情况下,应予检视的问题实质上即为:缔结本约的利益是否相当于履行本约的利益。对此,通说主张者*应予言明的是,通说关于预约的效力认定采“应当缔约”,故下述理由之分析所针对者即限于效力属“应当缔约”之预约。基于下述理由而持肯定性意见:预约当事人诉请缔结本约而获致法院准许,*依通说之主张,法院应系以判决的方式替代当事人作出缔结本约相关的意思表示,详见吴从周:“论预约:探寻德国法之发展并综合分析台湾‘最高法院’相关判决”,载《台大法学论丛》2013年第42卷特刊,第828页等。则可进一步基于本约之成立而主张违反本约所生之损害赔偿,即本约的履行利益损失之赔付。有鉴于此,倘使认定相较于履行本约的利益而言,缔结本约的利益为低,则无疑会迫使预约当事人先提起缔结本约之诉,并在获致胜诉判决后另基于本约之订立诉请赔付本约的履行利益;若肯定二者之间的相当性,预约当事人即可避免前述诉讼上的不必要之繁杂,直接获致本约的履行利益之赔付。*参见汤文平:“德国预约制度研究”,载《北方法学》2012年第1期,第152页;汤文平:“瑞士预约制度研究”,载《西部法学评论》2011年第4期,第110~111页;吴从周:“论预约:探寻德国法之发展并综合分析台湾‘最高法院’相关判决”,载《台大法学论丛》2013年第42卷特刊,第828页。对此,笔者原则上表示赞同,惟受业经考察的司法实践*详见“张励与徐州市同力创展房地产有限公司商品房预售合同纠纷案”,载《最高人民法院公报》 2012年第11期(总第193期)。之启示,对通说所持之前述主张作出如下补充:其一,预约本质上既为合同,则情事变更原则在该领域亦有其适用空间。有鉴于此,设若自预约的缔结至其履行期限届满期间,确有基础情事的客观变化,则应在具体确定损害赔偿责任时将该等变化纳入考量;*参见汤文平:“德国预约制度研究”,载《北方法学》2012年第1期,第152页。其二,即使前述基础情事的变化未能获致充分证实,然而经综合考量预约与其对应本约各自的履行期限长短、各自的履行期限期间内的市场整体情势等因素,可以在一定程度上合理确定发生情事变更的可能,则基于该等情事变更之可能对损害赔偿额予以适度调整亦显属公平。

在前述分析的基础上,就预约的履行利益与本约的信赖利益之间的关联问题,应予检视的重点即限于效力属“诚信磋商”的预约,而该等预约的履行利益应为缔结对应本约的机会。据此,前述检视之问题即转化为:缔结本约的机会所对应的利益是否相当于本约的信赖利益,而使得受害人有基于该等预约之违反主张赔付其对应本约的信赖利益的合理性及必要性。对此,笔者难谓赞同,理由如下:其一,如前所述,依违约损害赔偿的一般原理,损害赔偿的目的在于使当事人达致如同合同获致全面履行时其应处的状态,亦即朝合同实现的方向填补当事人所受之损害。与之不同的是,无论是预约的信赖利益赔偿,抑或是本约的信赖利益赔偿,实质上均是朝合同目的消解的方向填补当事人所受之损害,其在原状回复方向上与履行利益赔偿显属对立;*参见韩世远:《违约损害赔偿研究》,法律出版社1999年版,第161~163页。其二,既同属信赖利益损失赔偿,则本约的信赖利益损失中所包含的与他人缔约之机会的损失在其认定及计算层面的不确定性问题与前述预约的信赖利益损失实质上并无二致,在此即不再赘述;其三,就预约的履行利益与本约的信赖利益是否具有相当性的问题,应予进一步回应的即是《买卖合同司法解释》的起草小组基于责任竞合而采的肯定性主张:具言之,该起草小组认为,以其对应本约为参照,预约整体上应同属本约的缔约磋商。据此,违反预约的行为同时亦构成本约的缔约过失行为,由此即产生预约的违约责任与本约的缔约过失责任之间的责任竞合。而基于该等责任竞合,即可进一步推知预约的违约损害赔偿范围应与其对应本约的缔约过失责任范围相当,即为本约的信赖利益损失。*参见奚晓明主编:《最高人民法院关于买卖合同司法解释理解与适用》,人民法院出版社2012年版,第61页。对此,笔者认为,且不论该等责任竞合是否必然存在,*前已述及,缔约过失责任的实际适用有其局限性。在前述证成的预约适用范围之扩张的基础上,难免存在仅有预约的违约责任,而尚无其对应本约的缔约过失责任之适用的情况。经分析关于责任竞合的一般原理,亦可知该起草小组的前述推论应难谓正当:责任竞合,即谓一个违法行为同时符合数种责任的构成要件,而使多种责任同时成立,但受害人仅得择一而提出请求。*参见崔建远主编:《合同法》,法律出版社2010年版,第307页。其中,数种责任在其责任范围方面具有相当性并非属责任竞合的应有之义。相反,发生竞合的数种责任在其赔偿范围上的不同乃是受害人作出选择时纳入考量的重要因素。*就发生竞合的数种责任之间择一进行主张时,当事人常考量的因素包括责任的构成要件、举证责任、赔偿范围、诉讼时效等。详见崔建远主编:《合同法》,法律出版社2010年版,第308~309页。综上分析,笔者认为,就效力属“诚信磋商”的预约,亦无舍其自身的履行利益赔偿而采赔付其对应本约的信赖利益的必要性及合理性。

如前所述,笔者认为,预约既属相对独立于本约的合同,即应有其独立的违约损害赔偿范围。经适用违约损害赔偿的一般原理可知,违反预约者应赔付的应属预约的履行利益损失,转而诉诸预约的信赖利益损失赔偿的必要性极为有限。在此基础上,结合前述关于预约效力的认定之分析,就预约的履行利益损失宜作出如下进一步区分:就效力属“应当缔约”的预约,其履行利益即为对应本约的缔结,故该等预约的履行利益损失原则上即应相当于对应本约的履行利益损失,惟应将客观发生的情事变更抑或是得以合理确定的发生情事变更的可能性纳入考量,以对具体的损害赔偿数额进行适度调整;而在预约之效力属“诚信磋商”时,其履行利益即为最终缔结对应本约的可能性,而该等可能性无疑随磋商阶段的渐进而循序渐增。

(三)小结

综上所述,突破通说关于预约适用范围的偏狭设定,既属契约自由原则的应有之义,亦使预约之弥补缔约过失责任对交易主体保护不足的功能获致更好的实现。由此,交易参与人即获得了实现其自由真意的更大空间,而得以根据其在不同交易阶段的具体需求缔结效力不同的预约。有鉴于此,就预约的效力认定,无论是通说——“应当缔约说”抑或是批判说——“诚信磋商说”,均难免顾此失彼;而“二元论”——“内容决定说”虽属较全面,却过于简单化地将效力界分的依据确定为预约内容的完备程度,由此亦在一定程度上背离了法律行为的效果乃为行为人的意思表示所设定的一般原理。在前述之检视的基础上,笔者认为,预约的效力应依当事人的真意在整体上界分为“诚信磋商”与“应当缔约”,惟该等界分远非属机械认定即可达致:无论在当事人的明确意思表示阙如的情况下确定预约的效力,抑或是一般性地认定“诚信磋商”义务的具体内涵,均涉及多项因素的综合考量。在此基础上,根据债的同一性原理,宜对预约的违约损害赔偿范围作出如下认定:首先,基于违约损害赔偿的一般原理之适用,并经分析预约的部分特殊属性可知,其违约损害赔偿范围宜确定为其自身的履行利益损失。其次,就效力属“应当缔约”的预约,其履行利益损失原则上即相当于对应本约的履行利益损失,惟应将确已发生或经合理证明可能发生的情事变更纳入考量而据以适度调整损害赔偿额;就效力属“诚信磋商”的预约,其履行利益损失即为关于缔结本约的机会之损失,而不应且并无必要转而诉诸主张赔付本约的信赖利益损失。申言之,笔者认为,就本文论题,通说、批判说以及“二元论”的相关主张均在不同程度上过度关注预约与其对应本约之间的关联,而似有忽略前者作为独立合同的属性。

三、 预约的违约损害赔偿范围:弹性化权衡模式的适用之构建

论述至此,就预约的效力认定及其违约损害赔偿范围论题,通说、批判说以及“二元论”的相关主张的不合理之处即已获致检视,且笔者的观点亦已同时得以初步证成。惟就前述关于具体认定预约的效力时应采的综合考量方法,以及效力属“诚信磋商”之预约的违约损害赔偿范围,即谓缔结本约的机会之损失的具体认定及计算等问题,仍待下文进一步分析其中所涉之理论基础,并在此基础上尝试探求业已证成的观点的司法适用,以求对本文论题的解决更有所助益。

(一)损害赔偿范围之弹性化权衡的正当性基础

首先,前已述及,就预约的效力认定问题,无疑应确立当事人真意的核心地位。然而,不容忽略的是,当事人的真意并非总是显而易见,其中不乏真意非属足够明确而有待进一步解释探求的情形。此外,即使得以根据当事人的明确真意认定个案中预约的效力属“诚信磋商”,抑或是通过前述针对真意的解释探求而对预约的效力作出该等认定,惟“诚信”乃属抽象标准,故预约当事人所应负之诚信磋商义务仍需待进一步的解释以明确其具体内涵。概言之,无论是对预约效力作出整体界分,抑或是针对效力属“诚信磋商”的预约进行内部界分,其中均常涉关于当事人真意的解释。对此,笔者认为,关于合同解释的基本方法虽有其适用空间,但其助益实属有限。具言之,一般而言,为实现探求合同当事人真意的目的,宜采纳的解释方法包括依文本文义进行解释、依合同体系进行解释、依合同目的进行解释、依交易惯例进行解释以及依诚信原则进行解释等。*须予进一步补充说明的是,其中之文义系指合同文本的一般法律含义;体系是指待解释的合同条款与同一合同的其他条款之间的体系关系;交易惯例则限于依交易阶层及行业划分而应适应于相关合同及合同当事人的交易习惯。详见朱庆育:《民法总论》,北京大学出版社2013年版,第222~225页。然而,经由适用前述解释方法,似乎难谓可使个案中预约的效力究属“诚信磋商”抑或是“应当缔约”,以及“诚信磋商”义务的具体内涵获致实质确定,盖因前述解释方法的适用情形应多属于合同目的已经在整体上得以明确,而待解释者仅为合同约定内容的一部分。然而,就本文论述的预约解释问题,其中有待明确的则恰是当事人缔结预约的目的。有鉴于此,笔者认为,就该等针对当事人缔结预约的目的之解释,应有另辟蹊径的必要性。对此,结合预约自身的特殊性,尤其是其获致容许并得到普遍适用的实践基础——交易阶段化发展的现状,前述问题的解决似乎可从学界关于缔约过失责任制度的部分研究成果中获致极为有益的启示,尤其是其中关于确定个案损害赔偿范围的重要理论——“缔约三阶段”*陈吉生:《论缔约过失责任》,法律出版社2012年版,第218页。理论抑或是“契约成熟度”*同上注,第219页。理论,*参见陆青:“《买卖合同司法解释》第2条评析”,载《法学家》2013年第3期,第124~125页。详述如下:

“缔约三阶段”理论与“契约成熟度”理论分别由荷兰、日本法学家提出,二者的具体内涵本质上并无二致,即谓:合同关系的建立是一个逐步成熟的过程,缔约磋商应有其内部的阶段划分。随着磋商阶段的逐步深入,交易参与人之间的信赖关系亦循序增强。因此,就个案损害赔偿范围的确定,宜建基于对交易参与人具体所处磋商阶段的认定。概言之,磋商阶段越属深入,交易参与人所应受之约束力即越强,而相应地,即应就其缔约过失行为承担越重的法律责任。*参见陈吉生:《论缔约过失责任》,法律出版社2012年版,第218~219页。依前揭所示,笔者认为,“缔约三阶段”理论与“契约成熟度”理论不仅能为缔约过失制度项下的损害赔偿范围问题提供较为妥适的解决之道,亦能参照适用于解决本文前述论及的预约解释问题。具言之,若将预约的缔结纳入本约的磋商阶段进行考量,应可作出如下合理推论:依循缔约阶段的逐步推进,交易参与人所可能选择订立的预约在整体上应可构成递进序列——由具体内涵不一,但效力均属“诚信磋商”的预约,到效力属“应当缔约”的预约,当事人之间的权利义务关系可谓呈现循序渐进的整体态势。有鉴于此,认定当事人缔结的预约之效力究属“诚信磋商”抑或是“应当缔约”,即可结合个案当事人具体所处的缔约阶段加以判定。此外,对于“诚信磋商”义务之具体内涵的认定,亦属同理。而针对前述之当事人具体所处的缔约阶段的认定,依“缔约三阶段”理论与“契约成熟度”理论,则应结合个案的相关事实予以综合分析认定,应予考量的主要因素包括磋商时间的长短、经磋商而已初步达致合意的内容完备程度、当事人之间的结合关系等,详待后文论及司法适用时予以进一步展开分析。

其次,在论述预约的效力解释问题之余,就业已初步证成的笔者关于本文论题所持之主张,仍有待进一步分析的即为效力属“诚信磋商”之预约的违约损害赔偿范围,亦即关于缔结本约的机会之损失的计算问题。所谓机会损失,是指机会的享有者因他人的不当行为而遭受的关于获取某种目的利益或避免某种损害的可能性减损甚或丧失。*参见朱晓平、雷震文:“机会损失赔偿问题研究”,载《人民司法》2014年第3期,第70页。具体到本文论题,即为受害人因对方当事人违反预约——不履行就本约之缔结进行诚信磋商的义务,而遭受的关于最终缔结本约的可能性丧失。有鉴于此,关于缔结本约的机会之损失的计算,其中之关键即为如下两个要素的确定:其一,作为目的利益的本约之缔结的价值;其二,经由依约履行诚信磋商义务而最终缔结本约的可能性。针对主要由该等要素构成的机会损失之计算,目前通用的方法有“比例赔偿法”及“自由裁量法”*参见田韶华、樊鸿雁:“论机会丧失的损害赔偿”,载《法商研究》2005年第4期,第97页;朱晓平、雷震文:“机会损失赔偿问题研究”,载《人民司法》2014年第3期,第73页。:其中,前者适用于前述之可能性大小可得根据简单的概率计算*简单的概率计算方法适用于概率样本有限的情形。例如,已知一个袋子中装有8个黑球以及12个白球,此时计算随机抓取一个黑球的可能性大小即可适用该等方法:8÷(8+12)=0.4(40%)。抑或是“大数定律”*所谓“大数定律”,是指“个体的随机现象在数量足够多的一个群体中会表现出一种确定和可以预言的特征”(田韶华、樊鸿雁:“论机会丧失的损害赔偿”,载《法商研究》2005年第4期,第97页)。据此,即可通过反复多次试验,在一定程度上合理确定随机事件出现的可能性。获致客观确定的情形。该等情形下,机会损失的价值之计算即可通过如下公式实现:目的利益的价值×实现目的利益的可能性;而后者则适用于可能性减损程度难以通过前述方法获致确定并体现为客观比例的情形。此时,即应由案件的裁判者抑或是相关专业人士基于对案件相关事实的综合考量而对机会损失的价值进行评估,惟该等评估所切实关注的主要因素仍为前述之概率大小以及目的利益的价值。*参见朱晓平、雷震文:“机会损失赔偿问题研究”,载《人民司法》2014年第3期,第73页。针对前述关于缔结本约的机会之损失的计算问题,笔者认为,“比例赔偿法”难谓有其适用余地,而毋宁应适用“自由裁量法”对该等机会损失之价值进行评估,盖因就效力属“诚信磋商”的预约而言,当事人经由依约履行诚信磋商义务而最终得以缔结本约的可能性之大小并非可得通过适用简单的概率计算抑或是“大数定律”方法而确定为一个客观比例。在此基础上,应予进一步指出的是,就其中关于缔结本约的可能性之大小的评估,除可考察个案违约事实发生时相关市场的整体发展状态外,*笔者认为,经由考察相关市场的整体发展状态,即可在一定程度上明晰相关预约所属行业领域的市场竞争状态、合同双方当事人相对的市场地位(即在相关交易中,双方当事人中何者属于谈判中的相对强势方,何者则属相对弱势方)等因素,该等因素可以在一定程度上纳入考量以评估经由诚信磋商而最终缔结本约的可能性。更可诉诸前述“缔约三阶段”理论与“契约成熟度”理论:具言之,与前述关于预约效力解释的分析同理,结合违反预约的行为发生时个案当事人所处的具体磋商阶段,即可在一定程度上合理推知若无该等预约违反行为,当事人最终缔结本约的可能性之大小,盖因该等具体所处磋商阶段所体现的亦属个案当事人距离实现其目的利益——缔结本约的远近程度。

综上分析可知,就本文论题,无论是关于当事人的明确真意阙如的情形下解释个案预约的效力问题,抑或是关于违反效力属“诚信磋商”之预约的损害赔偿计算问题,其中均涉及综合认定、弹性权衡的方法之适用。此外,二者在一定程度上可谓殊途同归,即均可诉诸“缔约三阶段”理论与“契约成熟度”理论,结合对个案当事人具体所处的缔约阶段的认定使问题在一定程度上获致解决,惟在就预约的效力进行解释时关注的应为个案当事人缔结预约时所处的磋商阶段,而计算前述违约损害赔偿额时具体考量的则为违反预约的行为发生时当事人具体所处的磋商阶段。

(二)损害赔偿范围之弹性化权衡的实现路径

经由前述之分析,就本文论题而言,综合认定、弹性权衡方法之适用的必要性及其适用机理在一定程度上业已明晰。此外,经由适用该等方法所欲实现的直接目的主要在于判定个案当事人具体所处的缔约磋商阶段,进而据以解释个案预约的效力抑或是计算违反相关预约的损害赔偿。惟业已完成的分析仍停留在相对抽象的层面,有鉴于此,笔者即欲在下文尝试探求前述业已证成之观点的司法适用路径。

在进入关于司法适用的具体分析之前,笔者认为,前已述及,业经考察的审判实践中,多数者乃采“综合酌定型”抑或是“比例型”计算方法,最终实现的即是对预约的违约损害赔偿的弹性认定。*惟应予再次申明的是,虽在计算方法上均采“综合酌定型”抑或是“比例型”,但个案关于预约的违约损害赔偿范围的基本认定,即应为预约/本约的信赖利益抑或是预约/本约的履行利益,仍存在不一致,详见本文关于我国司法实务现状的梳理部分之内容。有鉴于此,笔者认为,纵使在关于预约的效力以及违反预约者应赔付的利益损害*所谓“应赔付的利益损害”,即是指应赔付者究属预约/本约的信赖利益损失抑或是预约/本约的履行利益损失。的认定方面存在明显不一致,但仍不可否认的是,既有审判实践与笔者就本文论题所持之主张之间确实存在一定程度的契合。基于此,笔者即对适用“综合酌定型”及“比例型”计算方法的相关案例作出如下梳理,以求较为体系化地呈现既有审判实践的现状,更旨在为后文的司法适用之探求奠定一定的分析基础:

表一

〔162〕鉴于相关案件的名称之全称多属过长,故笔者在表格中原则上仅列示案件字号,而仅在字号不详的情况下载明案件名称( 除另有说明外,该等案件名称为全称) 。

〔163〕效力认定一栏以“———”载明的,说明根据业经考察的案件相关判决,未能明确相关审判者就案涉预约的效力认定所持的主张。

〔164〕就损害赔偿中的利益损害认定问题,本表仅列示个案审判者判决赔付的究属“信赖利益”抑或是“履行利益”,而不欲就各自对应的究属本约抑或是预约予以进一步明确,盖因相关判决对此等问题多未予以明确。其中,针对案件判决中载明损害赔偿中含机会损失的,均依本文之分析将其中对应者为“另与他人缔约之机会损失”的认定为信赖利益,而对应者实质上为“缔结本约之机会损失”的则认定为履行利益。此外,其中,以“———”载明的,说明根据业经考察的案件相关判决,未能明确相关审判者就案涉预约的损害赔偿中的利益损害认定所持的主张。

〔165〕惟应予说明的是,本案再审终审的审判者关于预约效力的认定似乎存在前后不一致( 详见判决中的如下分析内容:“这些行为表明将来双方应签订正式房屋买卖合同,亦表明对将来应签订正式房屋买卖合同中的部分重要内容达成一致意见,再审判决认定这些行为在双方之间构成事实上的预约合同关系正确,应予确认”VS. “但是,预约合同是对将来商谈订立本约定合同的一种事先约定,并不表示本约合同一定能成功订立”) ,且其中认定预约的效力为诚信磋商似乎有为避免强制履行的救济方式之适用的目的,详见该案再审终审判决。

〔166〕应予言明的是,依本案再审终审判决内容所示,审判者先是一般性地认定受害人所遭受的损失应是“在相同条件下与他人订约机会”,然而,具体论及该等机会损失的计算依据时,则综合酌定表格所示因素。对此,笔者认为,审判者实质上判予赔付的应属本文前述分析的预约的履行利益。

〔167〕应予言明的是,本案二审判决虽认定违反预约应赔付的为履行利益,但进一步认为该等履行利益应相当于本约的信赖利益。

续 表

〔168〕载《最高人民法院公报》2012 年第11 期( 总第193 期) ,具体案件字号不详。

〔169〕应予进一步言明的是,该案审判者虽认定违反预约者应赔付的为信赖利益损失,即“与他人另订购房合同的机会”,但亦进一步指出该等订约机会对应的价格应与“预订单约定的房屋价格”相同,故损失应根据订立预订单时商品房的市场行情和现行商品房价格予以确定。

〔170〕载《最高人民法院公报》2008 年第4 期( 总第138 期) ,具体案件字号不详。

〔171〕根据该案二审判决内容所示,并未明确表示审判者认定应予赔付的为履行利益,惟该判决的法律依据为《合同法》第113 条之规定,即关于违约损害赔偿范围的确定规则。一般认为,该条规定确立的损害赔偿应为履行利益损害赔偿。此外,结合该案二审法官撰写的相关评述文章,亦可认定该案二审判决赔付的应属履行利益损失( 详见沈志先、韩峰:“房产商违反预约合同的民事责任”,载《人民司法》2008 年6 期,第28 页) 。

〔172〕根据本案判决内容所示,原审一审及再审一审的审判者均认定违反预约所产生的责任应属缔约过失责任,详见该案再审终审判决所载原审一审、再审一审判决内容。

〔173〕应予言明的是,就本案审判者关于案涉预约的效力认定以及损害赔偿中的利益损害认定,均是笔者根据判决依据的法律规定确定的。

〔174〕案件名称全称为“陈勇敏诉正达公司取得预售许可证后不按事先签订的商品房认购书签订购销合同返还已付房款和赔偿损失案”( 具体案件字号不详) 。

依本文前述之分析,就预约的违约损害赔偿范围进行个案判定时,宜从如下两个层次依次进行分析:首先,应认定个案预约的效力;其次,即在效力认定的基础上确定对应的损害赔偿范围。其中,针对个案预约的效力认定,基于核心地位的应属当事人缔结预约的真意。就该等缔约真意,个案当事人如有其明确的意思表示,即应对此予以尊重。对此,观诸业经考察的审判实践,个案当事人多以书面形式缔结预约,并在预约中明确表示其缔结预约的目的,惟根据截至目前可得考察的司法案例,个案当事人的该等明确真意通常限于使当事人负有将来确定地缔结本约的义务,*笔者认为,在一定程度上,似乎可从该等现状中窥见我国司法层面对预约适用范围的偏狭认定。具体体现为在预约中约定缔结对应本约的期日*如“上海祁坤房地产有限公司与朱伟杰房屋买卖合同纠纷案”([2014]沪二中民二(民)终字第1201号)、“戴康美与刘保元等房屋买卖合同纠纷上诉案”([2014]沪一中民二(民)终字第879号)等。,抑或是明确基于预约的签署而“锁定”相关交易的当事人*所谓“锁定”,以买卖预约为例,是指将来作为出卖方的预约当事人在预约中明确保证为对方当事人保留标的物,并不得售予第三人。如“嘉峪关置地阳光房地产开发有限责任公司与李妍霞商品房预约合同纠纷上诉案”([2012] 甘民二终字第61号)、“曹灿如与上海莱因思置业有限公司等商品房预约合同纠纷上诉案”([2010]沪二中民二(民)终字第609号)等。。在该等明确真意阙如的情况下,即应主要结合当事人缔结预约时具体所处的磋商阶段予以判定,其中,应纳入考量的因素包括磋商时间的长短、初步达致合意的本约内容完备程度、当事人之间的结合关系等,且认定个案预约效力属“应当缔约”的可能性应随前述时间的延伸、内容的渐趋完备以及当事人关系的渐趋紧密而渐增。以“李祥根诉繁昌县安广房地产开发有限责任公司缔约过失责任纠纷再审案”*案件字号为“[2014]芜中民再终字第00007号”。(以下简称“李祥根案”)与“郴州市开元房地产开发有限公司与谢强商品房预约合同纠纷案”*案件字号为“[2012]郴民一终字第389号”。(以下简称“谢强案”)为例,*此处之所以选取这两个案件为例,乃因为根据截至目前完成的司法案例考察,这两个案例在一定程度上可谓均涉及当事人缔结预约的明确真意阙如,且两个案例所涉预约之缔结在多个方面均存在较大不同而有对比价值。此外,根据两个案例的相关判决内容所示,其对应的预约效力认定亦存在不同。在李祥根案和谢强案中,当事人均未在案涉预约中明确表示其缔结预约的目的,然而,基于各自在缔结预约的具体情况方面的重大差异,两案所涉的预约在其效力认定方面亦导向了截然不同的结论,详述如下:

李祥根案中,双方当事人于2004年7月缔结预约,约定案涉标的房屋的面积及意向价格。2004年8月,李祥根依口头约定交付10万元预付款(约占意向总价款的27%),并由被告开具预售款专用发票。2011年1月,被告取得案涉标的房屋的预售许可证,并通知李祥根选房,双方因无法就房屋价格达致合意而未缔结本约;谢强案中,谢强所在单位基于解决职工住房问题之目的于2005年12月与被告开展集资建房合作,并在相关书面合作协议中就合作项目选址、购房单价、交房日期、付款方式、建设日期等内容进行初步确定。后因建房成本提高,被告拒绝以合作协议确定的价格出售房屋。经由相关部门协调,谢强所在单位职工组成的购房委员会于2006年11月与被告达成让步决议,调整购房价格、房屋单价、交款期限等。随后,谢强向被告交付房款5万元(约占约定总价款的31%)并签署《认购书》,约定具体房号、价格、面积、付款方式及期限、房屋施工期限等内容。2010年10月,被告取得案涉标的房屋的预售许可证,但因房价上涨而拒绝签署本约。基于前述关于两个案件的相关事实之概述,无疑可见李祥根案与谢强案的当事人各自所处的具体缔约状态之不同:其一,就内容完备性程度而言,李祥根案中,双方当事人仅就房屋面积、意向价达致初步合意。与之相比,谢强案中,当事人则已就本约的内容进行了显属详尽的约定;其二,就磋商时间的长短及当事人之间的结合关系之判定而言,谢强案中,双方当事人之间的预约之缔结既有谢强所在单位与被告之间的集资建房合作为缔约背景,期间更涉及相关部门及购房委员会参与后续磋商的事实。与之相较,李祥根案中业已开展的缔约磋商则显属简单;其三,应予进一步言明的是,当事人业已给付的价款无疑在一定程度上亦为其约束意思的外在体现。具言之,给付价款所占总价的比例越高,则可合理推知当事人的约束意思越强,亦即缔结效力属“应当缔约”的预约之可能性越大。惟结合两个案件所涉的给付价款比例,尤其是李祥根案中的价款给付相关事实,难谓可压倒性地证实当事人缔结的预约之效力属“应当缔约”;*前已述及,李祥根案中,已付价款约占意向总价款的27%。在此基础上,结合前述关于案涉预约的内容完备程度及磋商状态的分析,难谓可基于该等给付比例而认定案涉预约的效力属“应当缔约”。最后,应予补充的是,李祥根案中,预约缔结与被告取得案涉标的房屋的预售许可证之间长达近7年的时间间隔,亦在一定程度上构成认定案涉预约的效力属“诚信磋商”的补强论据,盖因该等长期时间间隔所蕴含的市场情势变化可能,甚或是作为缔约之基础情事的变化可能均在一定程度上弱化了当事人之间的结合关系。论述至此,笔者认为,案件审判者就李祥根案认定案涉预约的效力属“诚信磋商”,而就谢强案则认定案涉预约的效力属“应当缔约”的合理性即已得以明晰。

在依前述分析确定个案预约效力的基础上,其对应的违约损害赔偿范围即得以初步明晰:效力属“应当缔约”的,该等损害赔偿原则上应相当于对应本约的履行利益损失,惟应予进一步考量的即是个案中是否存在情事变更的客观事实、发生情事变更的可能性抑或是其他因素,而有调整损害赔偿额之必要;效力属“诚信磋商”的,应赔付者则为关于缔结本约的机会之损失,该等机会损失的计算主要有赖于确定违反预约的行为发生时个案当事人所处的具体磋商阶段。就前述之效力不同的预约各自对应的损害赔偿之计算的司法适用,在此予以分述如下:

就效力属“应当缔约”的预约,就其损害赔偿范围应予重点分析的即是对应本约的履行利益以及个案是否涉及前述应据以调整损害赔偿额的相关因素。就对应本约的履行利益之确定,以房屋买卖预约为例,宜进行确定的即是本约关于房屋价格的约定以及本约的履行期限届满时案涉房屋的市场价格:首先,本约关于房屋价格的约定或已经于预约中明确载明,*截至目前业已考察的司法案例中,案涉预约均已悉数载明对应本约的价格内容。且纵使在预约中未予载明,亦可通过适用《合同法》第61条*《合同法》第61条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。、第62条第2项*《合同法》第62条第2项规定,价款或者报酬不明确的,按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的,按照规定履行。之规定予以确定;其次,本约的履行期限届满时案涉房屋的市场价格则可结合对应履行期限期间相关市场的整体发展趋势予以确定。在初步确定对应本约的履行利益的基础上,就损害赔偿额是否应予调整的问题,首先应纳入考量的即属是否存在情事变更的客观事实抑或是发生之可能性。就该等因素的考量,以“张励与徐州市同力创展房地产有限公司商品房预售合同纠纷案”*载《最高人民法院公报》2012年第11期(总第193期),具体案件字号不详。为例:该案中,双方当事人于2004年2月签署房屋买卖预约,就房号、房屋面积、房屋价格、价款支付等内容初步达致合意。其后,项目开工建设日期因拆迁安置问题而严重拖延,直至2009年才具备开发建设的条件。在此期间,国务院及徐州市政府分别于2006年、2007年相继出台相关规定,就商品房的建筑面积、施工工艺及材料等提出了强制性要求,由此致使案涉房屋面积发生变化,且建筑成本显著增加。基于该等事实,案件审判者即在认定预约的效力属“应当缔约”的基础上,将前述之情事变更事实纳入考量并据以调整损害赔偿额。此外,受业经考察的司法实践之启示,笔者认为,就损害赔偿额的调整亦宜在一定程度上适用公平原则,且该等原则之适用主要体现为就个案当事人之间的给付均衡进行考量。具言之,以买卖预约为例,买受方通常基于预约的缔结即向出卖方给付一定比例的预付款,且该等给付比例因个案而有其差异。对此,就其中给付比例较低者,难谓有判予全额赔付前述之履行利益损失的合理性,而对给付比例较高者则属相反。如上列就我国司法实践相关现状进行梳理的表格所示,基于前述之给付均衡而调整损害赔偿额的案例应属常见,惟应予言明的是,该等给付均衡因素仅应作为对损害赔偿额进行适度调整的依据,若采纯粹的比例认定而简单地依该等给付比例确定损害赔偿额,则难免有矫枉过正之嫌。

就效力属“诚信磋商”的预约,前已述及,其中关于缔结本约的机会之损失的计算宜主要诉诸个案当事人所处的具体磋商阶段之确定。对此,笔者认为,虽在各自对应的判断时点上有其不同,但就“违反预约的行为发生时”个案当事人所处的具体磋商阶段进行判断时予以适用的具体规则,应与就“缔结预约时”个案当事人具体所处的磋商阶段进行判断时适用的规则实质上并无二致,故在当事人明确缔约真意阙如的情况下据以解释个案预约效力的前述司法适用规则即可在此予以参照适用,笔者即不再就效力属“诚信磋商”的预约对应的机会损失之计算予以赘述。

综上分析,通过考察并分析既有审判实践中的部分实例,笔者就个案预约的效力认定及其对应的违约损害赔偿问题所持之弹性权衡的主张即在更为具体的司法适用层面得以明晰,惟囿于截至目前业已考察的司法实例之有限,前述之司法适用分析仍难免存在一定疏漏而有待进一步补足完善。

(三)小结

依前揭所示,无论是在当事人明确的缔约真意阙如的情形下解释个案预约的效力,抑或是在认定个案预约效力属“诚信磋商”的基础上就其对应的关于缔结本约的机会之损失进行计算,均可诉诸“缔约三阶段”理论与“契约成熟度”理论,分别结合“缔结预约时”、“违反预约的行为发生时”个案当事人具体所处的缔约磋商阶段对前述之个案预约的效力抑或是预约的违约损害赔偿范围加以认定。在此基础上,结合关于业经考察的部分司法实例之具体分析,笔者就预约的效力及其违约损害赔偿范围的认定所主张之弹性权衡方法的具体司法适用亦已在一定程度上得以明晰。

结 论

预约作为对缔约磋商过程渐趋复杂化之发展现状的回应,有其重要的实践价值。预约相关论题中,损害赔偿作为对预约当事人进行违约救济的重要方式,对其进行深入探讨、分析以明确其中之赔偿范围问题应显属必要。

对此论题,首先,经由依次检视域内外的规范、司法实务及学理论争现状,可见域外主要有主张适用“强制缔结本约—实际履行本约—履行利益赔偿”之推演链条的通说与对其形成挑战的批判说之间的经典论争;域内则可见相关规范对该等论题尚属语焉不详,司法实务观点趋于多元,但其中之多数者乃适用综合酌定或比例认定的方法对赔偿范围予以弹性认定。此外,观诸学理讨论,则主要有与通说、批判说属同一阵营的“一元论”、主张就预约效力及其损害赔偿范围进行机械区分的“二元论”,更有可构成对域内司法实践现状予以回应,而主张根据当事人真意、磋商阶段等因素在信赖利益与本约的履行利益之间弹性确定赔偿范围者。基于该等检视,可见就本文论题的既有分析在整体上可以划分两条路径:或依“一元论”及“二元论”之主张适用简单机械的方法;或依既有司法实务主流及部分学说之观点,采综合权衡、弹性认定的模式。

在确定前述两条分歧路径的基础上,笔者即以债的同一性原理为分析主线,在就前述之机械涵摄主张进行检视的同时,初步证成本文就预约的效力及其违约损害赔偿范围所持之主张:首先,基于契约自由原则及其弥补缔约过失责任制度不足的功能,并经结合交易阶段化发展的现状,预约的适用范围应予以扩张,以使交易参与人得以根据其在不同交易阶段的需求缔结效力不同的预约;其次,根据法律行为的效果乃为行为人的意思表示所设定的一般原理,预约的效力应依当事人的真意在整体上界分为“诚信磋商”与“应当缔约”,且该等界分之实现明显涉及综合权衡之方法的适用;最后,基于违约损害赔偿的一般原理之适用,可知预约的违约损害赔偿范围原则上应确定为其自身的履行利益损失,惟该等履行利益损失的具体内涵应依对应预约的效力认定而有不同:效力属“应当缔约”者,其履行利益损失原则上即相当于对应本约的履行利益损失,惟应将确已发生或经合理证明可能发生的情事变更纳入考量而据以适度调整赔偿额;效力属“诚信磋商”者,应赔付者则为关于缔结本约的机会之损失。

最后,就预约的效力认定及其违约损害赔偿中涉及的综合认定、弹性权衡问题,具体可诉诸“缔约三阶段”理论与“契约成熟度”理论,分别结合“缔结预约时”、“违反预约的行为发生时”个案当事人具体所处的磋商阶段加以认定。在此基础上,为进一步使本文之观点,尤其是前述之弹性权衡方法的适用得以明确、具体化,本文即在文末部分结合可得考察的司法实例,对本文观点的司法适用规则进行更为具象的阐述。

论述至此,文章已结,然而,针对本文论题以及预约制度相关的其他论题,均尚有较多问题留待进一步分析:其中,就本文论题,亟待继续深入的工作即主要在于探究本文业已证成的观点之司法适用。不容忽视的是,受囿于业经考察的司法案例之有限,本文明显尚未能较为完善甚或是穷尽式地分析弹性权衡方法之适用所应纳入考量的具体因素;而就预约制度的其他论题,其中亟待探析的即包括与本文论题所论及的损害赔偿并列的另一违约救济方式——强制履行在预约领域的适用。

(实习编辑:冯威)

* 黄淑丹,中国政法大学民商经济法学院民商法学专业2012级硕士研究生(100088)。