功能语言学视角下婉约词英译对比研究

摘 要:本文从功能语言学角度,考察李清照《声声慢》六大英译本,以原文为参照,对六大译文做出及物性分析,以寻求最佳译本。研究发现:六大译文共性与个性并存。共性:六大译文均以物质过程为主,其次为关系过程;物质过程参与者基本上用“I”;环境成分具有共性。个性:六大译文所用过程类型和数量有差异,徐忠杰译文采用过程总数最多;环境成分具有差异;茅于美译文与原文符合度较高。

关键词:功能语言学 及物性 《声声慢》 英译

一、引言

婉约词是中国文学的瑰宝,李清照词的英译文(徐忠杰,1986;许渊冲,1996;卓振英,1996;杨宪益、戴乃迭,2001;茅于美,2003;贺淯滨,2004)陆续问世后,对李清照词英译研究成为热点(如郑丽华,2011;付桂英,2012),但鲜有从功能语言学视角研究。本文拟从韩礼德功能语言学视角,对李清照《声声慢》原文和六大译文做及物性分析,再对每句话英译与原文符合度作出评价,以验证及物性分析在婉约词英译中的实用性。

二、理论回顾

功能语言学中,经验功能指用语言谈论对世界的经验(Thompson,2008:28)。其最重要的是及物性系统,及物性分析是语言建构经验的方式之一,即把人们对现实世界和内心世界的经验通过若干个过程表达出来,并指明过程所涉及的参与者和环境成分(黄国文,2002)。Halliday(1994)提出六种主要过程:物质过程、心理过程、关系过程、言语过程、行为过程和存在过程。在存在过程与物质过程之间有一种关于天气现象的特殊的过程,称为气象过程(转引自黄国文,2002)。物质过程表示做某件事的过程。心理过程表示“感知”等心理活动。关系过程反映事物之间关系的过程。行为过程是兼表生理活动与有意识的心理活动的过程。言语过程是交流信息的过程。存在过程是表某物存在的过程。

三、及物性分析

《声声慢》将李清照亡国之痛与个人孤苦凄惨的生活晚景融为一体,悲伤愁绪渲染到极致。本文共收集六篇英译文,简称杨译(杨宪益、戴乃迭译),徐译(徐忠杰译),卓译(卓振英译),许译(许渊冲译),贺译(贺淯滨译),茅译(茅于美译)。

(一)上阕及物性分析

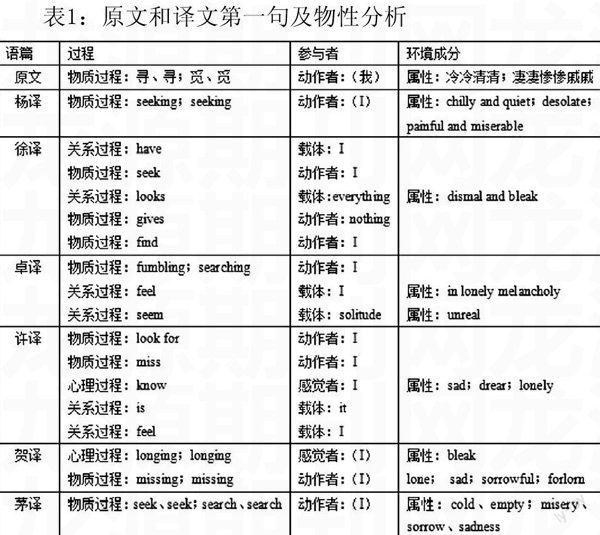

第一句:寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。原文采用物质过程,用寻、觅呈现,动作者“我”是隐性成分,冷冷清清是对环境的描写,凄凄惨案凄凄体现心情,叠词的连用,表明词人心境凄凉。由于对原文理解不同,动词具有不同选择,六大译文过程类型不一:物质过程(14次)>关系过程(6次)>心理过程(3次),见表1。如杨译用动词拷贝式“seeking,seeking”,把动作者“I”的動作描述得恰到好处,再用“painful and miserable”表示词人当时的心情,用“chilly and quiet”和desolate表环境凄凉。第一句中,译文衔接(如重复)的应用,如茅译中,物质过程采用了动词“seek、seek、search、search”,以展现词人的迷惘。杨译、茅译均采用单一物质过程,其余译文则是多种过程结合,从功能语言学视角看,这两个译文跟原文较为接近。但是原文采用4个物质过程(寻、寻、觅、觅),杨译采用2个物质过程(seeking、seeking),茅译采用4个(seek、seek、search、search)。可见茅译与原文较为接近。

表1:原文和译文第一句及物性分析

第二句:乍暖还寒时候,最难将息。原文采用物质过程,由动词将息体现,动作者是词人,时间是乍暖还寒时候。短短10个字,可谓秋风秋雨愁煞人。六大译文过程类型不一:关系过程(13次)>物质过程(4次)>存在过程(1次),见表2。如徐译采用1个关系过程(turns),载体为it;2个物质过程(proved、obtain),动作者为the weather和隐性成分“I”;用“unkind”和“cold”表天气恶劣。徐译、卓译、许译采用了物质过程,动作者是“我”,徐译采用两次物质过程,由“proved、obtain”体现,卓译采用一个物质过程(endure),许译采用一个物质过程(warmed up)。但是,徐译中第二个物质过程(obtain),动作者为隐性I跟原文最为吻合。可见,徐译与原文较为接近。

表2:原文和译文第二句及物性分析

第三句:三杯两盏淡酒,怎敌他晚来风急?原文采用了物质过程(敌),动作者为隐性主语“我”。风为环境成分,指当时的天气。时间用晚来体现。但六大译文时间翻译不同,有的译为早上(如杨译、卓译),有的译为傍晚(如许译、贺译),有的译为晚上(徐译、茅译),哪种较好值得商榷。关于第三句,原文采用了一个物质过程,由敌体现,六大译文均采用了物质过程(11个),但数量有差异,见表3。从功能语言学视角看,杨译、卓译、许译都采用了一个物质过程,表面似乎与原文一个物质过程吻合,但进一步分析看出,杨译采用物质过程(ward off),动作者为“wine”,与原文物质过程(敌)和动作者(酒)更符合。而卓译采用“cure”一词,动作者为“I”,许译采用“endure”一词,动作者是“I”。可见,杨译与原文较为接近。

表3:原文和译文第三句及物性分析

第四句:雁过也,正伤心,却是旧时相识。原文采用一个物质过程(过),动作者为雁,和一个关系过程(是),被认同者为雁,认同者为旧时相识,词人的心境是伤心。六大译文过程类型不一:物质过程(9个)>关系过程(7)>心理过程(3个),见表4。如,贺译采用物质过程(passed),动作者是“geese”;关系过程(feel),载体是I,心情是“heartbroken”;心理过程(know),感觉者是隐性的“I”;关系过程(are),被认同者是“they”,认同者是“old friends of the past”。从功能语言学视角看,许译、茅译与原文较为接近,都采用了物质过程和关系过程。许译中,与原文符合的是第三个物质过程(pass)和关系过程(are);茅译中,则是物质过程(fly)和第二个关系过程(are),两者物质过程的动作者均为“geese”,关系过程的被认同者均为“they”。可见,许译、茅译与原文较为接近。

表4:原文和译文第四句及物性分析

(二)下阕及物性分析

第五句:满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘?关于憔悴损,有人认为人因伤心而消瘦;有人认为菊花即将枯萎。六大译文,只有卓译指人伤心忧郁(feeling blue),其他译本指菊花凋谢,如许译用“faded and fallen in showers”做伴随状语修饰“yellow flowers”。从过程来看,原文用两个物质过程,物质过程一(堆),动作者黄花;物质过程二(摘),动作者谁,指词人。六大译文过程类型不一:物质过程(12个)>心理过程/存在过程(3个)>关系过程(2个),见表5。如,贺译采用四个过程:存在过程(are)、关系过程(are)、心理过程(cares)、物质过程(pick),对应不同参与者:存在物(yellow flowers)、载体(they)、感觉者(who)、动作者(who)。从功能语言学视角看,和原文两个物质过程符合的是:杨译、茅译。但进一步分析,原文物质过程二的动作者为“who”,杨译恰好吻合,而茅译采用了“anyone”,与原文稍有差异。可见,杨译与原文较为接近。

表5:原文和译文第五句及物性分析

第六句:守着窗儿,独自怎生得黑?原文采用两个物质过程,物质过程一(守),动作者为隐性的“我”;物质过程二得,动作者也是“自”(“我”),时间是“黑”。六大译文过程类型不一:物质过程(12个)>心理过程/关系过程(2个),见表6。如,卓译采用三个物质过程,物质过程一(sitting)和物质过程三(pull through),动作者均是隐性I,物质过程二(falls)的动作者是night,心理过程(know)的感觉者是“I”,表现了词人夜晚寂寞的心境。从功能语言学视角看,与原文两大物质过程相符合的是杨译。原文中“守”和杨译中的“leaning”吻合,得和“pass”吻合。可见,杨译与原文较为接近。

表6:原文和译文第六句及物性分析

第七句:梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴。原文采用两个物质过程。物质过程一(兼),可理解为夹杂着,做动词,动作者是梧桐。物质过程二(到),动作者是隐性的时间,即傍晚。原文中黄昏是环境成分,相一致的是杨译(at dusk)、徐译(draws nigh)、贺译(upto gloaming),许译中用小句主语twilight表时间,茅译为in the evening。六大译文采用过程类型不一:物质过程(11个)>关系过程/行为过程/气象过程(1个),见表7。但六大译文中,没有与原文物质过程完全对应的。原文物质过程一,译文大多用跟下雨有关的动词,如杨译(falls)、卓译(dripping、dropping)等。进一步分析,杨译虽在过程类型和数量方面与原文符合,动词和动作者却与原文不一,杨译动作者是the drizzle和rain-drops,原文是梧桐和时间。茅译用五个物质过程,物质过程一(collects),动作者为“wutong tree”,符合原文。可见,茅译与原文较为接近。

表7:原文和译文第七句及物性分析

第八句:这次第,怎一个愁字了得?这句写出了无尽的愁绪。原文采用了言语过程,由“了得”体现,义为“说尽”,说话人是隐性的“我”,环境成分是“这次第”。有人译为感叹句(杨译),有人译为疑问句(徐译,许译,茅译),有人译为陈述句(卓译,贺译),六大译文过程类型不一:物质过程(4个)>关系过程(2个)>言语过程(1个),见表8。如,许译采用一个物质过程来(do)“诉说”愁绪,动作者是“I”,更为直接。但与原文最符合当属茅译(how can one word“sorrow”express all this?),动词“express”恰到好处地充当了一个言語过程,只是说话人(主语)和原文没有对应。可见,茅译与原文较为接近。

表8:原文和译文第八句及物性分析

综上,本文从功能语言学角度,对《声声慢》的原文和译文做了及物性分析。发现六大译文共性和个性并存。

共性:第一,以原文为参照,六大译文过程类型均以物质过程为主,如描写词人四处寻觅,译文都用物质过程(如杨译“seeking,seeking”;许译“I look for”);翻译“如今有谁堪摘”时,译文都用物质过程(如贺译“pick them”;卓译“pluck them”);其次是关系过程,如描写乍暖还寒的天气,基本采用关系过程(如茅译“the weather gets warmer”;杨译“it is warmer”。第二,物质过程参与者基本上用“I”,译文用“I”能以第一人称的视角表现词人的愁绪,让读者感同身受。第三,环境成分具有共性。如,词开头描述凄惨环境,贺译重复用“bleak,bleak”,杨译用“chilly 、quiet、desolate”等词。

个性:第一,六大译文所用过程类型和数量具有差异。原文用三种过程,共13个,即:物质过程(11个)>关系过程(1个)/言语过程(1个)。杨译用四种过程,共18个,即:物质过程(11个)>关系过程(5个)>心理过程(1个)/存在过程(1个)。徐译用四种过程,共25个,即:物质过程(17个)>关系过程(5个)>心理过程(2个)>存在过程(1个)。卓译用三种过程,共20个,即:物质过程(12个)>关系过程(5个)>心理过程(3个)。许译用六种过程,共21个,即:物质过程(12个)>关系过程(5个)>心理过程(1个)/行为过程(1个)>存在过程(1个)>气象过程(1个)。贺译用四种过程,共20个,即:物质过程(9个)>关系过程(6个)>心理过程(4个)>存在过程(1个)。茅译用三个过程,共24个,即:物质过程(16个)、关系过程(7个)、言语过程(1个),见表9。由此,原文和六大译文所用过程总数为:徐译(25个)>茅译(24个)>许译(21个)>卓译(20个)/贺译(20个)>杨译(18个)>原文(13个),见表9。第二,过程的环境成分具有差异。由于翻译角度和理解不同,翻译“怎敌他晚来风急”时,杨译和卓译,把“晚”译为“morning”,徐译和茅译为“evening”,许译和贺译为“at dusk”。第三,从与原文的符合度来看,茅译与原文的符合度较高。茅译有四句话(一、四、七、八)和原文过程较一致,杨译有三句(三、五、六)和原文过程较一致,徐译第二句与原文过程较一致,许译第四句与原文过程较一致,见表10。

表9:原文和译文过程统计表

表10:六大译文每句话和原文符合度

四、结论

本文从韩礼德功能语言学角度,以《声声慢》原文为参照,对其六大译文作了及物性分析,发现六大译文共性与个性并存。共性:六大译文均以物质过程为主,其次为关系过程;物质过程参与者基本上用“I”;环境成分具有共性。个性:六大译文所用过程类型和数量具有差异,徐译(25个)采用过程总数最多;环境成分具有差异;茅译与原文的符合度较高。

参考文献:

[1]Halliday,M.A.K.An Introduction to Functional Grammar (2nd ed.)[M].London:Arnold,1994.

[2]Thompson,G.Introducing Functional Grammar[M].北京:外语教学与研究出版社,2008.

[3]付桂英.“三美”理论指导下李清照词英译的美感再现[D].上海:上海外国语大学硕士学位论文,2012.

[4]黄国文.功能语言学分析对翻译研究的启示——《清明》英译文的经验功能分析[J].外语与外语教学,2002,(5).

[5]贺淯滨.中国古典诗歌选译[M].北京:中央编译出版社,2004.

[6]茅于美.漱玉撷英:李清照词英译[M].北京:中国大百科全书出版社,2003.

[7]徐忠杰.词百首英译[M].北京:北京语言学院出版社,1986.

[8]许渊冲.宋词三百首[M].长沙:湖南出版社,1996.

[9]杨宪益,戴乃迭.宋词[M].北京:外文出版社,2001.

[10]卓振英.华夏情怀——历代名诗英译及探微[M].广州:中山大学出版社,1996.

[11]郑丽华.框架理论视角下的婉约词英译研究[D].大连:辽宁师范大学硕士学位论文,2011.

(姜祝青 浙江宁波 宁波大学外语学院 315211)