新常态下的人力资本开发和职业技术教育转型路径

蒋琳

摘 要 新常态下我国经济和社会持续发展以人力资本的转型为前提,特别是职业技术教育的转型成为优质人力资本供给的基础性条件,也是解决我国大学生就业难和人力资本同质的必然出路。通过对我国不同地区职业技术院校的深度访谈和数据分析,结果表明:当前我国职业技术教育体系与社会和产业转型发展的契合程度不够,职业性人才的实践能力和综合素质都有所欠缺,合作办学一定程度上弥补了这种缺陷,但却未能从根本上提高我国职业技术教育的办学水平。未来我国职业技术教育应在人才培养理念、学生和教师的评价以及考核体系上进行深度创新,从合作办学、协同创新、创新教学、规范管理等方面着力提高我国职业技术教育的办学质量,达到高效服务并引领经济转型发展的目标。

关键词 新常态;人力资本;职业技术教育;转型;合作办学

中图分类号 G715 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2015)22-0013-05

新常态下,经济社会转型发展的需求越来越强烈,转型的难度和挑战也越来越大。现有的大量文献多是从经济客体,涵盖经济体系的各个组成部分,如产业、资本、劳动、技术等要素的结构调整角度进行分析,同时忽略了推动经济社会发展的主体以及主体变动对经济结构调整和社会发展的能动作用。这一点鲜明地体现为学科界限的泾渭分明,经济学、政治学、社会学、教育学等交叉学科的融合远远跟不上社会变迁形势。新常态背景下,一个最值得注意的倾向是经济学和教育学的深度对话,只有通过教育领域的适时转型,才有可能从根本上提高人力资本这一重要的要素生产力,也只有教育转型,才有可能培养适应新常态环境下的人力资源,解决人力资本错误配置、低效配置这一困扰我国经济社会持续发展的难题。

我国高等教育体系涵盖大学本科教育、专科和高等职业教育,随着大学扩招和综合性发展倾向,我国大学生数量急剧增加,专业程度却大幅降低,随之而来的是学生素质和职业能力的边际递减。教育领域,特别是职业教育的转型也迫在眉睫。职业教育必须率先并且深度引入合作体制,充分发挥产、学、研各自优势,凝聚办学合力,培养适应企业用人需求的人才。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》明确提出,各地、各层次学校要进一步探索合作办学机制,特别是要加强职业教育的合作机制,本文旨在新常态背景下,综合经济学和教育学等相关学科理论,充分审视我国职业教育存在的各种问题,在此基础上探索我国职业教育和人力资本的转型路径。

一、人力资本如何支撑新常态下的经济转型发展

(一)人力资本和知识溢出对经济持续增长的作用机制

在探索经济持续增长的道路上,Arrow率先提出“干中学”模型,强调企业在投资过程中不断积累生产经验等新的知识,同时又从其他企业的经验中不断学习,知识的溢出效应解释了全社会技术进步的发生[1]。但是,由于知识的外部性,私人企业不愿意过多地对知识进行投资,社会最优均衡的达成就需要政府对科学研究加以补贴,从而为政策干预打开一扇通道。知识生产中同样存在边际递减效应,最终知识量的决定又将取决于外生的人口变量。沿着阿罗的知识外溢思路,Romer通过修正模型解决了知识的内生性问题[2],但由于知识的外部性特点,经济增长最终还是要诉诸于政策干预,垄断竞争现象加剧了这一点。Barro论证了政府生产性支出活动的外部性,进一步巩固了政府对经济增长的决定性影响[3]。

沿袭索洛传统,Uzawa,Lucas等人不再认为知识积累是通过技术进步而间接作用于经济增长,而是知识依附在人的身上,以人力资本的形式直接参与生产,传统的资本、劳动两要素增长模型于是扩展为物质资本、人力资本和劳动三要素模型[4][5]。与知识不同,人力资本由于排他性和独占性而不再具有溢出效应和外部性,也就不需要借助垄断竞争或外生的政府干预实现内生化增长,经济增长从而取决于人力资本的规模和质量。

此外,Grossman,Helpman、Barro,Sala-i-Martin、Krugman也都不同程度扩展了内生增长模型,在做出贡献的同时也使得内生增长模型没有一个绝对统一的公认模型[6][7][8]。概括各种思路,内生增长模型认为增长取决于技术进步,技术进步又是知识内生积累的结果,因而增长得以在经济系统内部产生,而不像新古典经济增长理论那样是外生的。但新的问题随之出现,技术的外部性造成企业私人收益率低于社会收益率,最终的均衡必然是非帕累托最优的,此时就不可避免地需要通过政府干预和适当的政策来促进和鼓励企业投资于技术创新。但关于政府在经济增长中是否应当发挥作用以及能否发挥正面作用,不同经济学者之间产生了很大分歧。另外,内生增长模型的自身特征令增长不可避免地出现了规模效应,即更大的人口规模意味着更高的知识和人力资本水平,从而将引致更高的增长水平,但世界各国的经验却并不支持这一点。Jones通过对OECD国家的时间序列分析否定了规模效应的存在[9],随后,Jones试图通过修正模型参数解决这一问题,他保留了内生增长理论中最终产出部门和“知识”生产部门的两部门模型框架,但放弃了内生可积累要素具有不变规模收益的假定,知识存量的产出弹性不再是罗默设定的1,而是一个比1小的数,均衡的经济增长率从而取决于知识生产部门内生要素的产出弹性而不是人口或人力资本规模[10]。Eicher,Turnovsky进一步假定全部内生要素在知识生产部门和最终产出部门的产出弹性不同,经济长期增长率将遵循“短边”原则,由总产出弹性最小的那个部门决定,而与经济规模无关[11]。但他们未能说明变量的弹性系数如此设定的理由,因此只能囿于数学意义而没能在理论意义上令人信服地解释增长中的规模效应问题。

(二)人力资本如何通过创造性破坏支撑经济转型发展

在消除增长的规模效应问题上,另外一个重要的分支是由新熊彼特主义者创立的新增长理论(New Growth Theory),罗默、卢卡斯等人后期的研究工作也可以归到该框架下,他们致力于在经济系统内部寻找经济增长的根本原因。新熊彼特主义者试图扩展知识和产品的内涵,以创新引进模型。Young认为,产品之间具有异质性,有的企业致力于在垂直方向上创造新产品,有的企业则在水平方向通过产品模仿来分割现有利益,两种活动的综合作用决定规模效应是否存在。这种理论的政策导向是政府需要倾向性的支持重大创新和研究活动。Jovanovie通过加入学习成本进一步深化了Young的认识,他认为在生产知识时存在学习和消化成本,这样就消除或减弱了知识的规模效应[12]。

二、我国人力资本的发展状况及存在的主要问题

(一)我国人力资本的质量分析

人力资本的成长起点大多是在学校,不同地区、层次、专业类型的学校教育造就了特定的人力资本结构。与此同时,大多数学生在进入到社会之后,会将自身具备的理论知识与社会实践进行合理对接,一方面将理论应用于职业实践,另一方面也在劳动实践过程中反复修正理论知识。然而,如果理论和实践之间的裂痕超过一定限度,两者之间就有可能产生一种难以弥合的鸿沟,这种脱节将使学生在走出校门之后很快陷入迷茫,社会发展的洪流既有可能赋予毕业生更多的职业素养,也有可能对部分毕业生进行心理摧毁,进而产生一系列社会问题,导致无法为社会提供足够的、合适的人力资本,阻滞经济和社会的持续发展。

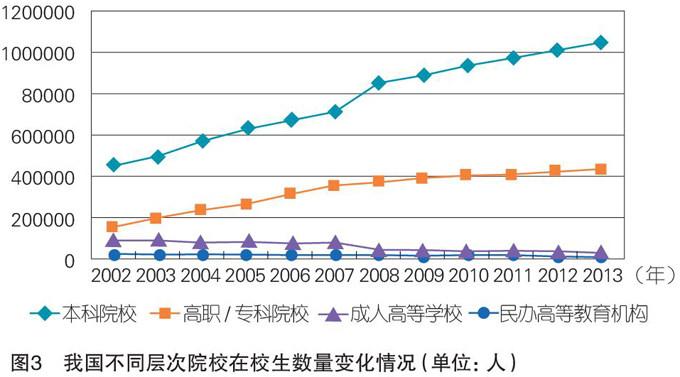

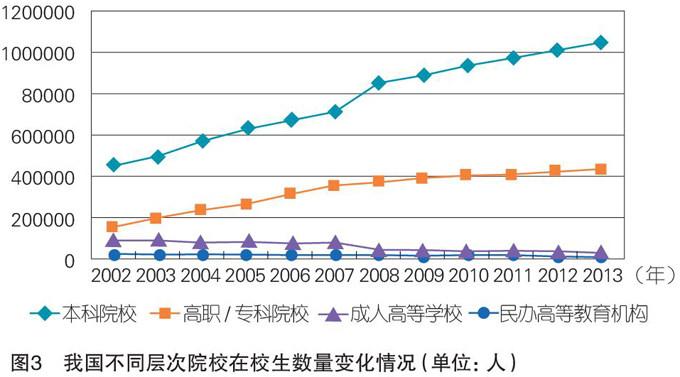

21世纪以来,我国教育事业蓬勃发展,人力资本质量迅速提高,这一点鲜明地体现在本科院校和专科院校数量的大幅增加上,而成人高等学校和民办高等教育机构急剧减少,见图1。与此同时,尽管专科院校的绝对数量仍然显著多于本科院校,但专科院校的在校生数却逐渐稳定,甚至略为下降,本科院校的在校生数却是直线上升,专任教师数也呈现出同样趋势,见图2、图3。这表明,我国整体教育的发展不断向本科层次倾斜,通识教育不断发展。根据上一部分所述的经典经济增长理论,一般认为人力资本层次的提升有助于经济持续增长,同时也有助于经济增长质量的提升。但在我国经济社会发展的具体实践过程中,由于二元经济体制的长期存在,学历经常被赋予一种额外的身份象征,即高学历人士更容易进入到特权部门,如公务员队伍和各类国有企事业单位,因而更易获得社会尊重和更高的收入。这并不意味着高学历人力资本能够创造出更多的经济和社会价值,这就造成了极大的要素配置扭曲现象,不合理的经费投入带来的资源浪费现象往往更为严重。随着我国经济和社会发展到一定高度,对人力资本的要求越来越高,这一问题就充分暴露出来,失业问题逐渐加剧,大学生啃老现象日益突出,社会负担不断加重,经济的可持续发展就此遭遇瓶颈,也是新常态下我国经济社会发展瓶颈在教育层面的重要体现。

(二)我国人力资本培养过程中的主要问题

在这种现实的压力下,国内许多高校纷纷向职业教育和应用型教育转型,轰轰烈烈转型发展的同时也给国内很多高校的教学管理过程带来了新的挑战。职业教育最为鲜明的特色体现在学校和企业之间的合作办学。在合作办学过程中,常常涉及校内外多方参与。怎样建立起有效的教师管理机制,尤其是校内外师资之间、教师与学生之间的联动机制,成为合作项目不可回避的难题,也直接影响了合作办学的质量。在缺乏理论和经验指导的现实情况下,很多学校在摸索并尝试着。由于涉及了人事管理、专业设置、课程授课、教学评价等一系列环节,能十分有条理、有秩序地管理好合作团队的学校,尤其在开展合作项目并不多的高校中,卓有成效的例子并不多见。

调研显示,当前的职业教育转型仍然任重道远,培养出来的人力资本仍然不能很好地满足社会需求。以外语专业为例,随着我国外向型经济的深入发展,国外企业进入国内的力度已经很大,国内企业走出国门,谋求海外扩张的意愿越来越强烈。特别是随着“一带一路”国家战略的提出,我国经济和社会的开放力度将进一步增强,市场竞争将越来越激烈,这对高水平外语人才的需求显然会迅速增加。事实证明,无论是政府部门还是企事业单位,无论是国有企业还是民营企业,对高水平外语人才的需求都是非常显著的,见表1。与之形成鲜明对比的是,当前我国职业教育体系下培养出来的外语人才并不能很好地满足用人单位的需求,大多数单位对此并不满意,见表2,反映了我国职业技术教育仍然较为薄弱,特别是在合作办学环节亟待加强,以更好地理解并满足社会的真实需求,而不是想当然地进行转型,结果是培养出一大批不合格的人力资本。教学滞后于社会和经济发展这一固有特征进一步加强了这一点。

三、我国人力资本开发和职业技术教育转型面临的主要困境

当前,我国一些较早开始合作办学和应用型转型的学校,在当地政府和主管部门的引导下,学校着手创办应用型技术大学,根据当地社会、经济等实际情况,逐渐设置符合地方社会、行业、企业需求的专业,服务地方经济的发展和转型升级。经过多年的实践积累,这些学校逐步摸索出了一套合作管理机制,并在日常教学中发挥着积极作用。然而在有些细节上,如何更好、更有效地管理团队,把规律性的东西形成系统制度,仍然需要进一步探索。

(一)如何将理论建构合理应用于职业技术教育转型过程中

为实现我国人力资本和职业技术教育的成功转型,首先要在理论上探明我国职业技术教育转型的内在机制,理顺其中的各种障碍,在学校转型发展的实际运作过程中解决现实问题,做出大胆尝试的同时,还要能够为学校的日常教学、管理提供详细参考。因此,通过转型方案的制定及运作实施,不仅要能激发各个院校和学生的参与兴趣,提高转型能力,提高转型效果和转型质量,实现服务社会和教学实践的有机结合,拓宽教师和学生视野,推动教育教学理念更新。转型成果也将对应用型高校服务地方经济社会发展发挥巨大的促进作用,同时也要求参与转型实践的院校继续在已经取得的转型发展成果基础上,进一步拓宽和加深合作办学领域,不断借鉴和吸取各地高校转型建设的优秀经验,进一步提高转型水平,为地方经济新一轮腾飞不断输送高质量的人力资本。

(二)如何在实践中理顺并完善我国职业院校转型体制机制

目前,我国大多数职业院校和本科院校都具备了职业化教育转型的基础条件,但与新常态背景下的经济社会发展要求相比,还存在很多不足之处,需要国家和地方政府层面在政策层面进行大力支持,优化制度供给,理顺我国职业技术教育转型体制机制,扫除转型道路中的各种障碍,为转型参与人员提供充分激励,发挥转型的能动作用。在调研过程中发现,部分转型院校面临的主要薄弱环节是适应性的师资人员不足,职称结构不合理,学科门类不够齐全;服务本地经济社会发展的软硬件还不够丰富,与社会合作的产学研项目较少,标志性成果不多,影响力不强,从而限制了转型工作的开展,无论是学校层面还是企业层面的积极性都不够高,根本原因还在于转型的体制机制没有理顺,导致人力资本转型工作遭遇瓶颈。

(三)如何探索人力资本开发和职业技术教育转型的特色与创新点

特色和创新是在人力资本转型过程中各个地方面临的关键,也是各地区别于其他类型院校的主要方面。首先,怎样有效发挥应用型大学的职业教育功能,适应社会和经济的实际发展情况,是我国职业教育转型发展一直在摸索和实践的。近年来,一些地方院校的合作办学实践不断增多,转型不断深入,一些具有特色的转型案例不断呈现。根据不同地区、不同层次和类型的职业院校为主要分析案例,同时积极借鉴、比较其他地区的转型经验,能够鲜明地呈现我国各地职业技术教育转型的差异和共性之处,从而为提升人力资本转型的合作机制奠定基础。其次,如何在具体的教学实践基础上,将重点落实到与社会、企业协同创新的平台建设上,是一个合理切入点。此外,各地也应当积极借鉴国内外先进理念和做法,结合本地学校的具体教学实践,不断开发、研究、制定差异化的转型模式,创造更多富有地方特色的、具有现实意义的转型工程。

四、我国人力资本开发和职业技术教育的转型路径

以合作办学为动力推进我国职业技术教育和人力资本转型,将是我国广大职业院校长期的奋斗目标,目前已经取得了显著成效。我国职业技术教育的未来转型还要更加趋向于服务地方经济社会发展、彰显应用特色,兼具国际视野。具体来说,根据我国新常态下的经济和社会发展要求,结合各地实际情况和学校转型发展实际,应从以下四个方面着力探索转型路径:

第一,建章立制,规范管理。完善职业技术教育教学机制,全面完善和修订职业教育规章制度,将职业教育机构定位为相对稳定、运作规范的实体性教育机构,制定组织章程,健全治理体系。

第二,协同创新,整合资源。通过深化各地职业技术教育管理体制改革这一路径,创新组织形式,整合优质资源,建设富有当地特色的职业技术教育示范基地。

第三,内外合作,共建基地。整合校内外资源,与内部不同院系以及社会上相关企业建立紧密的协同创新关系,充分发挥应用型教育的实体支撑和广泛影响,赋予职业技术教育以新的时代内涵,形成在各地具有较大影响的转型支撑力量。

第四,加大投入,强化建设。显然,相对于本科教育而言,我国对职业技术教育的支持力度仍然较为薄弱,社会支持力度也很不足。新常态背景下,转型任务更为艰巨,政府更要在政策倾斜、队伍建设、经费投入和硬件建设等各个方面加大投入,形成内外结合、理论与实践互构共赢的两翼齐飞格局,最终为我国经济社会发展提供充分的人力资本支撑。

总之,新常态背景下,我国大多数有条件的本科院校和职业技术学院都应积极开展合作办学试验,积极尝试应用型转型,在当地政府和主管部门的引导下,着力创办应用型技术大学,根据当地社会、经济等实际情况,逐渐设置符合地方社会、行业、企业需求的专业,服务地方经济的发展和转型升级,逐步摸索适应当地经济和社会发展需求的协同创新合作机制,并在日常的教学管理活动中发挥积极作用。

参 考 文 献

[1]Arrow, K. J. The Economic Implications of Learning by Doing[J]. Review of Economics Studies, 1952,29(3):155-173.

[2]Romer, Paul M. Increasing Returns and Long-run Growth[J]. The Journal of Political Economy, 1986,94(5):1002-1037.

[3]Barro R J. Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth[J]. Journal of Political Economy, 1990,98(5):S103-S125.

[4]Uzawa. Optimum Technical Change in an Aggregative Model of Economic Growth[J]. International Econonomic Review, 1965,6(1):18-48.

[5]Lucas.Robert E. On the Mechanics of Economic Development[J]. Journal of Monetary Economics, 1988,22(1):3-42.

[6]Grossman, Gene M, Helpman, Elhanan. Comparative Advantage and Long-Run Growth[J]. The American Economic Review, 1990,80(4):796-815.

[7]Barro, Robert and Xavier Sala-i-Martin. Economic Growth[M]. New York: Mcgraw-Hill, 1995:155-200.

[8]Krugman, Paul. Complex Landscapes in Economic Geography[J]. The American Economic Review, 1994,84(2):412-416.

[9]Jones, Charles I. Time Series Tests of Endogenous Growth Models[J]. Quarterly Journal of Economics, 1995,110(2):495-525.

[10]Jones, Charles I. Growth: With or Without Scale Effects?[J]. American Economic Review, 1999,89(2):139-144.

[11]Eicher, Theo S, Turnovsky, Stephen J. Non-Scale Models of Economic Growth[J]. Economic Journal, 1999,109(457):394-415.

[12]Jovanovie, B, Y. Nyarko. Learning by Doing and the Choice of Technology[J]. Econometrica, 1996,64(6):1299-1310.

On Transformation Path of Human Capital Development and Vocational Education under the “New Normal” Economy

Jiang Lin

Abstract The sustained development of Chinas economy and society under the new normal need a transition of human capital, especially the transition of vocational and technical education is the basic conditions for the supplying of human capital, which is also the outlet to solve the employment difficult and human capital homogeneous for Chinas students. Through in-depth interviews and survey data on vocational and technical schools in different regions of our country, the results show that vocational and technical education system can not well fit for the transformation of society and economy, and the practical ability, application capabilities and comprehensive quality of occupational talents are deficient. To certain extent, cooperative projects introduced from developed countries make up for this deficiency, but it failed to improve the educational level of vocational and technical education at all. In order to meet the needs of human capital under the new normal, our vocational and technical education should be carried out on personnel training concept, students and teachers evaluation and examination system. We need to improve teaching quality of vocational education from cooperative education, collaborative innovation, innovative teaching, standardized management aspects, so as to achieve the goals of efficient service and leading the economic restructuring and development.

Key words “New Normal” economy; human capital; vocational and technical education; transformation; cooperative education

Author Jiang Lin, lecturer of Guangdong Light Industry Vocational and Technical College(Guangzhou 510300)