空间发展、管制与变革——国内外“城市开发边界”发展评述及启示

杨秋惠

城镇化问题是当代中国社会经济发展重大的综合性课题[1]。长期以经济和物质建设为主的中国城镇化模式,使城市发展出现外延式扩张、土地利用不集约、城镇化质量不高、城乡差距拉大以及生态问题突出等不良局面。面对中央提出的新常态、新型城镇化的转型发展要求,各行业领域、专家已有诸多讨论与研究。这些论述中的关键词之一,即是“边界”,而边界的内涵又涉及空间、生态、经济、权力、利益以及学科体系等各个方面。

2013年底中央及各部委陆续下达划示“城市开发边界、永久基本农田和生态保护红线”(简称“三线”)的相关要求。2014年2月上海新一轮城市总体规划启动编制,树立了生态优先、限定边界、严控规模的发展导向,之后“新三线”①“新三线”的提法是为了区别上海已有的“三线”管控手段(本文称之为“老三线”)。“新三线”即永久基本农田线、生态保护红线和城市开发边界线;“老三线”是指上海在“两规合一”规划编制中提出的“三条控制线”:基本农田保护控制线、城乡建设用地范围控制线和产业区块范围控制线。的划示工作陆续启动。2014年7月,住建部、国土部共同确定北京、上海等全国14个试点城市启动城市开发边界的划定。在国家政策的指导下,城市开发边界真正从学术讨论走向实践执行。

划定城市开发边界,不是单纯地划定一个物理边界,而是一种创新的发展理念,是转变城市发展与土地利用方式的基本途径[2]。历史经验和各国实践将使我们摸清空间发展与管制的脉络,找到符合新型城镇化导向的发展理念、管控逻辑与变革途径。本文从“城市开发边界”的相关概念出发,梳理发展脉络,厘清作用于概念背后的空间规划体系与空间管制手段,并对上海“新三线”划示提供启示借鉴。

1 相关概念的发展与规划落实

城市研究(包含城市规划),它的第一科学问题是基本概念的正确性,没有正确和统一的城市基本概念,就谈不上城市研究,就没有城市科学,就弄不清城市和乡村的基本国情,就不会有正确的决策[3]。综合理论与实践,国内外关于“城市开发边界”的相关概念中,绿带(Greenbelt)、城市增长边界(Urban Growth Boundary)、城市服务边界(Urban Service Boundary)起源于国外,并作为可借鉴的发展经验在不同时期引入国内;三区四线、三界四区、(城镇)建设用地范围、基本农田保护区、规划区是伴随国内城乡建设和空间规划发展而产生。这些概念产生并作用于不同的空间区域范围,主要是中心城区、行政辖区和大都市区(Metropolitan Area)3个空间层次,也可看作广义的城市边界。这些不同形式的边界概念的提出,与不同类型不同体系的空间规划的编制密不可分,边界的划定与实施也由规划给予支撑和落实(表1)。

2 国外“城市开发边界”的发展

2.1 主要特征

国外各地的社会经济发展及制度环境各有差异,选择设置城市边界的形式各有不同,但综合来看呈现以下特征。

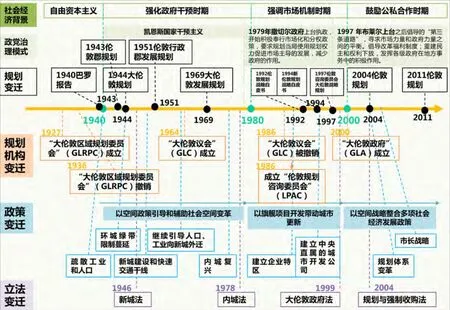

第一,从区域的视角谈论城市边界。区域是阐述、分析、解决不同时期城市发展过程中一系列矛盾问题的必要尺度与背景。1898年霍华德出版《明日:一条通往真正改革的和平道路》,这是城市规划史上第一次将解决城市问题的视角置于城市之外的区域[9],其“绿带”理论也成为城市边界设置的理论基础。1915年盖迪斯出版《进化中的城市:城市规划运动和文明之研究导论》,并明确提出:真正的城市规划必须首先是区域规划[9]。1920年代开始,纽约、巴黎、伦敦、东京等都无一例外打破行政界线,从区域的角度编制了一系列大都市区规划(图1),1960年代后各大都市区从关注城市本身发展转为关注区域协调发展,1980年代后伴随全球经济结构的重大调整,世界各国更加关注全球合作与可持续发展。在这些主要时代背景下,各大都市区规划及城市边界的设置也相应做出调整(表1)。

图1 伦敦、纽约、巴黎“大都市区规划”编制历程

在更广域的空间范围内整体思考城市地区发展的理念,已经成为国际上许多大城市,尤其是特大城市在面对用地蔓延、生态破坏、住房短缺等一系列问题时所采纳的重要政策手段[10],表现在边界设置上以绿带模式最为典型。1944年《大伦敦规划》划定绿带环以限制城市无序扩张,借鉴这版规划,1946年《大上海都市计划》、1948年《香港初步城市规划报告》、1958年东京第1次首都圈规划均提出以绿带限制城市扩张。这些规划顺应了战后城市重建背景下绿带的主要设置目标,即“限制城市和保护农业生产”。但1960年代中后期,人口增加、经济复兴、住房紧缺的现实挑战,让绿带备受争议:伦敦绿带有效地控制了大伦敦建成区的蔓延,但紧邻绿带以外的地区却发展很快,整个英格兰东南部的城市区域在持续扩展;1968年第2次首都圈规划中,东京放弃绿带方案,提出“近郊整备地带”的概念,通过内部限制和外部开发并行的规划手法,引导首都圈向城市功能分担型的区域结构转变。到1990年代,一直沿用并严格执行绿带模式的国家如英国、韩国,面对新的发展需求,逐步放宽绿带政策,其良好的应用效果逐渐显现。

第二,城市边界的设置均有其历史局限性,会在不同的城镇发展阶段,根据时代需求进行调整。如前文所述,以历史发展角度看,绿带作为其时代的产物,具有不可避免的局限性。各个划示绿带的规划虽已是区域视角,绿带的设置初衷却是限制城市扩张。以大都市区空间发展规律看,不同空间层次均将经历由扩展到稳定的过程;但整个城市区域却是在持续扩展的,各个空间层次的边界到底在哪里?理论上不乏探讨,但结合实践来看,并不存在最优规模的答案。所以边界的作用不仅仅是设置一道屏障防止城市蔓延,更重要的是作为城市增长管理的政策工具,为城市未来的潜在发展提供合理引导。不同的城市发展模式下需要不同的土地利用方式和边界控制手段,所以从1990年代开始,严格的绿带政策在面对新的发展需求时不得不做出调整。

以美国的“城市增长边界”(简称UGB)为例,1960年代后,面对城市蔓延带来的严重的社会、经济和环境问题,美国出现了增长管理(growth management)、填充式开发(infill development)、新城市主义(neo-urbanism)以及精明增长(smart growth)等理论思潮,虽各有侧重,但始终将UGB作为控制城市蔓延、引导合理增长的有效途径。1970年代开始,UGB作为城市增长管理的主要手段,应用于美国的多个州,在有效控制土地开发行为、影响土地价值、促进城市紧凑发展和政府修正公共政策等方面均有良好效果。但即使广受认可的UGB,在实施过程中也在不断评估效果、协调利益、做出调整。如波特兰的UGB发展经历了3个阶段:1979版UGB是综合考虑土地供给和需求,为容纳未来20年增长人口而被动划定的,划定目标是稳定用地政策,而不是限制增长;1994年结合2040年发展概念规划,在讨论城市增长模式的不同情境以及各情景对城

市发展影响的基础上再划定UGB,并以6年时间制定通过了针对地方政府、都市区政府的空间管理政策和具体的专项规划,以确保规划顺利实施;2011年城市储备地和乡村保留地的划定成为第3次变革。

表1 “城市开发边界”相关概念及其所在空间规划体系的梳理[4,5-8]

历次巴黎大都市区规划中关于城市边界的设置,也是依据发展政策的转变进行了几次调整(图2)。截至1960年代初的前3版规划均以划定城市建设区范围的方式遏止蔓延,1965年版规划成为巴黎区域规划的转折点,之后的规划导向由限制为主转向发展为主,提出以“自然平衡区”、“乡村边界”限制城市化地区的蔓延。尽管非建设用地仍是区域规划的重要内容之一,但目的已从人为限制城市建设区的扩展转变为有意识地为城市建设寻找新的发展空间[4]。

总之,面对不同阶段的城镇化发展要求,要面临城市发展模式与土地利用方式的转变,进而边界的作用目标要调整、边界的划定方式要变革。同样,边界的落地需要一直不断地进行各方利益协调,而这就不是一条边界可以作用的,需要多个体系的协同管理与相互制约。

第三,边界的落地不仅需要不同层级的规划实施平台,更需要综合的政策工具协同管理。城市空间发展目标的实现既依赖于空间规划的优化,也依赖于遵循既定目标的空间增长管理,通过政策工具的运用,实现对城市空间增长的调控与引导[11]。边界的设置既要解决现实问题,又要兼顾到长期管理效力以及分期发展弹性。英国绿带以相关立法与政策指引应对实施中的各种问题,以规划的刚性与政策的弹性相结合,对绿带进行保护和功能完善;美国的城市增长边界秉持连续动态化的增长管理,即在保障长期发展控制效力下,以定期的土地空间需求评估为基础,通过协调不同利益,修订发展边界,来引导城市在合理范围内增长。但增长管理并不只靠城市增长边界这个单一管制手段,而是强调多种管理手段与政策工具的配合,包括地方、区域或州层面制定的一系列管理法规、条例、计划、税收政策、行政手段、审查程序等。其中,法规控制型政策工具多应用于早期,之后各种偏向于运用经济杠杆调节市场经济环境中各类利益主体行为以控制城市增长的激励型政策工具由地方推出。总的来说,更综合、更强调协作、更提倡激励措施的政策控制手段将是城市增长管理政策的演变方向[12]。当然,政策工具的多样性带来多选择的同时,也面临如何综合应用控制和引导手段实现灵活性与高效性的统一、提高管理效率的问题。

图2 巴黎大都市区规划中关于城市边界的设置

图3 英国伦敦的城镇化发展脉络

图4 英国绿带主要立法、政策手段的发展变迁

2.2 空间管制手段

空间管制是为制约人类几乎无限的开发建设欲望,对空间资源施予的管理或管制,通过划定区域内不同发展特性的类型区,制定其分区开发标准和控制引导措施,是一种有效的资源配置调节方式,其目标在于优化空间资源配置、促进空间高效利用、协调多方主体利益等[7]。划示边界是空间管制的一种综合手段,可细分为空间规划、法规保障、政策制定和社会治理等4种主要手段。

2.2.1 英国绿带的空间管制

英国绿带特别是伦敦的绿带建设是城市控制蔓延增长的经典模式,通过规划、立法和政策指引,不断完善绿带的作用、目标和管理要求,以规划的刚性与政策的弹性相结合,对绿带进行保护和功能完善。1900年代霍华德在“田园城市”说中提出“绿带”理论,1920年代,绿带理念已在英国流行;1938年《大伦敦绿带规划法案》颁布,并在伦敦周围确定了环城绿带用地;1944年《大伦敦规划》正式划示绿带环;1947年《城乡规划法》的颁布,为绿带的全面实施奠定了法律基础;1955年英国正式出台绿带政策;1968年新的《城乡规划法》实施后,绿带规划成为地方政府结构规划中的一项重要内容。在公众的支持下,绿带在中央和地方都保持着在政策上的强势地位。到1990年代前后,面对经济全球化、城市国际化等新的发展需求和可持续发展理念的倡导,英国针对绿带规划和绿带政策在功能、管理上提出一系列的探讨,并以“政策指引”更新、补充与完善绿带实践中的各类规划、措施以及绿带与绿楔、农村缓冲区、农村发展之间的关系。2005年英国政府颁布《城乡规划(绿带)导向》,延续PPG2对绿带的严格控制理念,通过多部门协商和公众咨询,对绿带定义和规划管理提出新的政策导向。

从历史发展层面,英国伦敦的城市发展历程是最具典型的城镇化发展模式之一。英国作为最早进入城市化的国家,大伦敦的发展从近代起经历了集中、分散、再集中的过程,也是社会经济背景变化,政府治理模式更替作用于规划,政策的制定实施后对人口、经济、生态等产生影响的历程(图3)。绿带规划与管制手段的演变与此发展轨迹息息相关(图4)。

从空间规划层面,绿带有英国城乡规划体系的支撑,虽然规划体系架构在不同历史阶段有所更改,但其城乡融合、层级分明的特点一直延续,上下级规划间的衔接主要通过政策的落实和细化而实现。规划体系的层级性意味着在政策实施中,中央、区域和地方政府因责任、利益的观念取向不同而很难较快达成共识,调解过程将复杂持久;规划体系的灵活性使绿带可以有不同的理解方式和使用功能,绿带本身也拥有一定的开放性,使其仍作为一项单纯的政策工具而被保留。

从社会治理层面,一项政策的落实不仅需要政府和市场的作用和协调,还需要社会第三方的参与和维护。边界的划定与调整涉及多方利益,当各方为保障自身利益进行博弈时,需要中立的第三方机构进行判断和仲裁,以保障实施。1927年成立的大伦敦区域规划委员会(GLRPC),是对绿带的理念传播及规划建设的直接推动机构;英格兰乡村保护理事会(CPRE)也是在绿带漫长的实施过程中一直支持保护绿带政策、推动绿带功能目标更新的主要社会机构。另外,还有英国皇家城市规划学会(RTPI)、可持续建设委员会(CSC)以及各地方的农村委员会(CC)、林业委员会(FC)等机构在绿带的发展中起到重要作用。

2.2.2 美国的城市增长管理

如何确定空间发展的边界?如何实现空间发展的目标?结合理论与实践看,城市增长管理将市场与政府调控相结合,既满足市场各方面的用地需求,让市场决定城市增长,又通过政府制定公共政策和管理手段,以市场力与政府力共同影响和改变城市因素,进而影响城市发展,是现实路径的一种两全选择。

美国的城市增长管理于1960年代后期始于地方的社区发展管理;1970年代一些机构开始有关探讨研究和推广,州级政府也开始介入地方的增长管理中; 1980年代中期“增长管理”一词正式、明确地出现在一些州的相关立法中[13],之后增长管理制度在各州得以推广。

从法规政策层面,城市增长管理既注重政策的综合性,也注重地方的适宜性。一方面作为联邦制国家,美国一般由地方立法制定规划和土地政策,传统上地方政府通过制定基础规划、综合规划、分区条例、土地分割管制和基础设施改造计划来管理开发建设,但城市蔓延所带来的越来越高的社会和环境成本,促使地方政府要采取更为综合性、经济刺激型的政策工具进行空间管制;另一方面,州政府以引导土地开发为目标制定法规(如区划授权法),赋予地方政府实质的土地开发管制权,使各地能因地制宜确立相应的管理目标,并对传统的政策工具进行及时的反馈与革新,推出更具灵活性、创新性的工具。

从管理体系层面,美国的城市增长管理由州政府、区域部门和地方政府三级运作。州政府重在制定州域层面的增长管理目标,对地方的城市增长管理进行区域上的协调、技术上的引导和财政上的支持,比如要求各地方制定综合规划、土地利用规定及引导有序开发的机制等;区域部门承担了州政府指派的任务,拟定区域计划及政策,审查地方与区域及州政府之间政策、规划的统一性,协调地方之间冲突等;地方政府是执行增长管理的主体,依据上级政府拟定的政策目标,依法制定更多政策工具对开发行为进行具体控制。

从社会治理层面,市民和其他利益团体的公众参与是增长管理政策成功实施的关键因素。公众参与手段包括设计增长管理计划的框架、增长管理立法、将一般的政策转变为特定的战略、对于其参与的增长管理立法过程中的纰漏进行检查、参与互相冲突的利益团体之间的谈判等[14]。这些制定城市增长管理模式的过程机制注重实现社区层面的公众参与,把多方利益主体引入政策的制定和讨论中,既加强了政策制定的科学性、民主性,又有利于结合市场调节实现开发活动中利益分配的公平性,也增强了参与者的责任感,从而减少实施和管理阻力。

总之,美国的城市增长管理逐渐由自上而下强制控制向协作性控制转变,强调各级政府间、同级政府间的规划法规协作制定,公众参与政府增长管理政策的制定,以及政府、社会团体与公民之间的交流合作[12]。

3 国内“城市开发边界”的发展

3.1 发展概要

如表1和图5所示,国内关于城市边界的概念多产生于近10年,是伴随城乡(特别是县域经济和新农村)建设高潮、规划立法管制和中央政策调控而产生的。耕地保护一直是中央严守的底线,并通过立法、政策、规划层层落实保护制度,无论基本农田还是永久基本农田划定都是要坚守这个底线,反向控制城乡建设的占用。“三界四区”是土地规划实行建设用地空间管制的管控体系,与指标控制、基本农田划定相结合,对城乡土地利用进行计划调控。“三区四线”以法定的城乡规划体系作支撑,由城镇体系规划、总体规划和详细规划3个层级落实空间管制。以上3组概念,体现了大规模城市扩张过程中政府空间管制的“底线思维”,是规划的强制性管理工具和手段,并经由地方实践进行了大量探索和创新,如北京的“三区”体系[7],上海的“老三线”、集中建设区⑤集中建设区是指上海市区(县)和镇(乡)土地利用总体规划中确定的规划期内引导城镇集中建设和产业集聚发展的建设区域,主要包括中心城、新城、新市镇镇区、集镇社区、产业园区、特定大型公共设施等。其范围线由上海市 “两规合一”成果和土地利用总体规划划定,即老三线的城乡建设用地和产业区块范围控制线。、基本生态网络的划定,深圳、广州、武汉基本生态控制线的划定等。这些概念在非建设用地的保育和调控上基本达成共识,但对于建设用地的管制成为协调难点,比如与规划区、(城镇)建设用地范围、中心城区、行政辖区、大都市区等广义边界的衔接问题等。

2013年以来,中央高举生态文明旗帜,全面推动深化改革。三线划示的提出,既是新的政策背景下倒逼地方盘清总量(包含现状生态、耕地和可建设用地资源等)、严控规模、转变城乡发展模式和土地利用方式的举措,也可看作是将近些年地方边界管控的既有实践经验上升为国家政策的过程。

3.2 主要特征

基于我国空间规划体系内部构成的多元化,一个行政层级往往多规并存,各规划的横向协调、纵向衔接、基础语言、关注对象、实施效果[9]均面临挑战,所以从规划协同角度看,国内城市边界概念的发展,整体呈现以下特征。

(1)边界背后规划体系多元,概念众多,线的关系不清楚。我国的制度特征和基本国情决定了多规并存发展的现状,目前城乡、土地、主体功能区、生态功能区等4类空间规划具有不同的编制体系、法律体系和行政体系,导致城乡空间管制手段(主要是城乡和土地规划)的条块分割,再加上长时间的部门利益固化,使多个边界在规模、布局等界定上范围不一、管理交叉,空间管控效果差、效率低。如表1中关于(城镇)建设用地范围与中心城区的界定。

(2)边界的层次不清楚,缺乏管理体系协同,不利于逐级落实。规划层次上,各空间规划内部不同层级之间要求不同,国家、省级、特大城市市域层面重长远、重战略,目前该层面边界更多是区域划分的概念(如三区),少了制度支撑和实施平台;市县层面重近期、重实施,目前该层面更多拘囿于行政区划或更详细地限定某类用地的具体规模和范围(如四线),少了区域协调和发展引导。空间层次上,如市域与规划区(或中心城区)层面对“三区四线”的要求不同,应分层面落实空间管制要求。

从空间管制角度,目前边界的管理手段滞后,难以处理弹性引导与刚性控制的矛盾。高水平的管理体系和机制是有效管制城乡空间发展的保障,但目前国内各城市缺乏城市增长管理的观念,更多是把“三区四线”或“三界四区”等作为技术手段用于限制而非引导城乡发展,忽略了背后的制度设计、政策制定和实施管理。在边界划示时预留富余空间、在规划期内不断“动态调整”[7]等为各种开发行为的事后追认留路径的做法,看似设计了技术和管理的弹性机制,实则制约了管制效果和管理效率的提升。所以目前三线划示最重要的突破是在已有法规基础上赋予既有边界相应的政策机制和管理手段。另外,相应社会治理体系的建立也是面临的挑战。

4 启示借鉴

整体来说,从城市开发边界角度看国内外空间发展、管制与变革的历程,边界划示的经验不仅体现于空间层面,还包括作用于外在空间表征与内在发展逻辑的诸多因素、体系和机制。只有认知了城乡发展规律,知道身处发展的哪个阶段,受到哪些因素的利导和制约,既有体系和机制能否延续,如何完善社会经济和制度的基础环境,才能真正回归常态,并借由三线划示盘清现状,推动变革。

具体操作上,以上海为例。首先是在梳理历史与现状的基础上,从区域角度对发展阶段进行判断,研究城市空间发展的阶段特征和内在规律,总结已有规划管理工具的效用和局限。上海作为城乡发展发达地区,在资源紧约束的背景下,规划率先面临增量向存量的转型,空间管制将从“老三线”转为“新三线”。如图5所示,1990年代以后上海进行了多种边界划示的实践,其中集中建设区作为上海“两规合一”背景下提出的创新管理手段,部分解决了前文所提的建设用地管制与广义边界的衔接问题,自2010年实施以来得到广泛认可,并与2012年规划的基本生态网络共同构建了市域空间结构和管制分区,且上海已逐步建立起“两规合一”的规划编制、管理与实施体系,可谓走在目前三线划示和多规合一的前沿。所以本轮“新三线”划示应在符合国家法律、政策导向等的基础上,按照新一轮总规的编制要求,结合“基本农田保护区”、“三区四线”和“三界四区”,对已有的“老三线”等工具进行评估、整合和提升,拓展其内涵和应用范围,适应未来城乡发展需求。

其次是处理好不同空间层次、不同规划体系和边界的关系,确定“新三线”是一张图管到底还是多规协同管制。一张图管制,应结合“中心城区—中心城周边地区—上海市域/大都市区”等空间层次的划分,按照各圈层的发展阶段体现控制差异。多规协同管制,则应在上下级规划间解决好引导性和实施性的问题,在同级规划间解决好发展性与限制性的问题。如在市级层面划示“新三线”总体方案,设置指标管理框架,使总体层面有决策;在区县层面落实各线的空间位置,管控调整政策,使中观层面有管理;在镇乡层面,结合近期建设规划、十三五规划等落实近期边界,结合郊野单元规划、各类详细规划等落实边界内的用地建设(含生态建设),使微观层面重实施。

再者是摆脱路径依赖和权威控制,完善空间规划的法制建设,建立“发展性引导”与“限制性控制”相结合的管制体系,创新政策工具,通过立法保障、多规融合和管理协同实现城乡健康发展。目前《城乡规划法》、《基本农田保护条例》等已初步构成边界管制的法律基础,上海应结合具体实践完善地方法规,以保障“新三线”的落地及管控。并在“两规合一”基础上实现多规融合,做好与之衔接的管理体系和政策体系设计,实现政策工具的组合叠加,以解决存量规划时代更加复杂的产权利益关系。利益平衡是边界管制的核心问题之一,“新三线”划示不是单纯处理空间关系,还涉及社会关系的调节,比如怎样通过土地发展权转移、补偿机制保障公众和公共利益提供更多选择性,将是“新三线”实施必须面临的实际问题。

最后要通过“新三线”划示推动和加强社会治理,提高社会团体与公众的发言权和参与性。如参考美国公众参与制定增长管理模式的做法,结合新一轮总规的公众咨询团从生态保护红线划示入手开展公众参与,未来结合边界动态调整机制逐步建立第三方社会机构的咨询与监督体制等。

5 结语

简要梳理世界各国城镇化的发展脉络,不难从诸多外在表征的演变中(如空间规划及管制手段的变革、城市边界的设置与调整等)找到重要的时间拐点和表征背后的内在逻辑,判断我们的发展阶段,为新型城镇化发展的理论与实践找到支撑。发展的内在逻辑关系到制度基础、经济基础和社会基础的累积与建设:制度上的差异性决定各国追求经济增长和城镇化的方式不尽相同,表现在空间发展上就有不同的空间管制手段,从而产生不同形式的城市边界;所谓经济基础决定上层建筑,不同历史阶段追求经济增长的方式是阐述政府内部层级之间、政府与市场之间关系演变最好的表征,反映到我国则是1980年代末至今各地方以城市空间为载体,建立起基于城市土地增长的经济增长方式,但如今经济积累渡过高速增长期,进入土地等资源紧约束、环保刻不容缓、空间发展(主要是特大城市)面临增量向存量转型的新常态时,政府间、政府与市场与社会与公众的关系就要有所变革;但是单纯依靠政府或市场导向的政策很难解决种种社会经济问题,以发达国家的发展规律看,政府角色是由全能操作转为逐渐放权再到政府与市场的合作和利益共享,即走向政府、市场与社会参与的三方合作关系,更加注重目标的多元化、综合化及社会公平,这反映了城乡空间发展与治理机制的主要趋势,也是社会基础建设与完善的导向,而我国在社会治理这条路上可谓刚刚觉醒,差距仍然很大。

面对当今更加复杂的社会经济局面、生态环保问题和产权利益关系,单纯的空间设计已不能解决城乡空间发展与管制的难题,进行相应的政策、制度和管理机制设计的重要性日益突出。在新型城镇化背景下,本轮“三线划示”应突出其政策工具的属性,在梳理、评估、发展既有政策工具的基础上进行划示,形成配套的立法、经济、社会监管等手段和边界更新调整机制,并完善其他相关制度设计,实现多规融合与政策协同下的三线管理机制。

最后我们还要知道,管用的政策和制度都是实践来的,先执行才能有检验而后才有改善。据经验显示,当绿带、城市增长边界、城市服务边界等作为单一的政策工具时其作用效果很难评估,鲜有证据证明最初的政策与最终的实施效果有必然的一致性,而且在实际操作中往往是一套政策工具协同作用,并会受到多方因素和参与主体的干预。所以一条边界、一项政策或一套政策工具是否管用,还是要交给实践、时间和公众,它们都是检验真理的标准。

References

[1]姚士谋,张平宇,余成,等. 中国新型城镇化理论与实践问题[J]. 地理科学,2014(6):641-646.

YAO Shimou , ZHANG Pingyu, YU Cheng, et al.The Theory and Practice of New Urbanization in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2014(6): 641-646.

[2]财新网. 全国14个大城市试点划定开发边界

[EB/OL]. http://m.china.caixin.com/m/2014-08-01/100711655.html.

Caixin.com. 14 Cities Nationwide Pilot Development Boundary Delimitation. http://m.china.caixin.com/m/2014-08-01/100711655.html[EB/OL].

[3]周一星. 城市研究的第一科学问题是基本概念的正确性[J]. 城市规划学刊,2006(1):1-5.

ZHOU Yixing. The Primary Scientific Issue of Urban Research in China Is the Correctness of Basic Urban Concepts[J]. Urban Planning Forum, 2006(1): 1-5.

[4]刘建. 巴黎地区区域规划研究[J]. 北京规划建设,200(1):67-71.

LIU Jian. A Research on the Paris Region Regional Planning[J]. Beijing City Planning & Construction Review, 2002(1): 67-71.

[5]张兵,林永新,刘宛,等.“城市开发边界”政策与国家的空间治理[J]. 城市规划学刊,2014(3):20-27.

ZHANG Bing, LIN Yongxin, LIU Wan, et al. Debate on Urban Development Boundary: The Perspective of Spatial Governance in China[J]. Urban Planning Forum, 2014(3): 20-27.

[6]沈山,秦萧. 国外城市服务边界研究进展及启示[J]. 城市与区域规划研究,2012(2):148-158.

SHEN Shan, QIN Xiao. Advances on the Urban Service Boundary Research Overseas and Its Enlightenment to China[J]. Journal of Urban and Regional Planning, 2012(2): 148-158.

[7]林坚,许超诣. 土地发展权、空间管制与规划协同[J]. 城市规划,2014(1):26-34.

LIN Jian, XU Chaoyi. Land Development Rights,Space Control, and Synergetic Planning [J]. City Planning Review, 2014(1): 26-34.

[8]李枫,张勤.“三区“”四线”的划定研究—以完善城乡规划体系和明晰管理事权为视角[J]. 规划师,2014(1):29-31.

LI Feng, ZHANG Qin.“ Three Zones, FourLines”Functioning Analysis: Base on Complete Urban Planning System and Clear Govern Responsibilities[J]. Planners, 2014(1): 29-31.

[9]赵景亚,殷为华. 大伦敦地区空间战略规划的评介与启示[J]. 世界地理研究,2013(2):43-51.

ZHAO Jingya, YIN Weihua . A Critical Assessment of Spatial Strategic Planning for Greater London[J].World Regional Studies, 2013(2): 43-51.

[10]申润秀,金锡载,胡京京. 首尔首都圈重组规划解析[J]. 城市与区域规划研究,2012(1):147-164.

SHIN YounSoo, KIM SeokJae, HU Jingjing.Introduction to the Third Planning for Metropolitan Region of Seoul and Its Policies[J]. Journal of Urban and Regional Planning, 2012(1): 147-164.

[11]陈锦富,任丽娟,徐小磊,等.城市空间增长管理研究述评[J]. 城市规划,2009(10):19-24.

CHEN Jinfu, REN Lijuan, XU Xiaolei, et al.Remarks on Urban Spatial Growth Management Research[J]. City Planning Review, 2009(10): 19-24.

[12]宋彦,许杰兰,张永平. 城乡规划纳入公共政策:城市增长管理政策工具经验[J]. 规划师论丛,2012(00):2-7.

SONG Yan, XU Jielan, ZHANG Yongping. Urban-Rural Planning into Public Policy: the Experience of Urban Growth Management Policy Tools[J].Planners, 2012(00):2-7.

[13]张进. 美国的城市增长管理[J]. 国外城市规划,2002(2):37-40.

ZHANG Jin. Urban Growth Management in the United States[J]. Urban Planning Overseas,2002(02): 37-40.

[14]David N·Bengston,等.美国城市增长管理和开敞空间保护的国家政策——美国的政策手段及经验教训[J]. 国土资源情报,2004(4):42-49.

David N·Bengston, et al. Public Policies for Managing Urban Growth and Protecting Open Space: Policy Instruments and Lessons Learned in the United States[J].Land and Resources Information, 2004(4): 42-49.

[15]郑德高,葛春晖. 重塑边界:总体规划改革与地方实践[J]. 上海城市规划,2014(2):81-90.

ZHENG Degao, GE Chunhui. Reshape the Boundary: Comprehensive Planning Reform and Local Practices[J]. Shanghai Urban Planning Review,2014(2):81-90.

[16]汪劲柏. 浦东新区的政策驱动开发及其解释——关于“政策区”发展模式的研究[J]. 上海城市规划,2014(5):84-91.

WANG Jinbai. Developing Building Height Restriction for Preserving Views to Mountain Backdrop[J]. Shanghai Urban Planning Review,2014(5):84-91.

[17]谢沁,夏南凯,沈锐. 开发强度视角下的临空商务区开发风险与收益研究初探[J]. 上海城市规划,2013(2):77-82.

XIE Qin, XIA Nankai, SHEN Rui. Original Research on Risks and Benefits of the Development of Air Hub-oriented Business District from the Perspective of Development Intensity[J]. Shanghai Urban Planning Review,2013(2):77-82.

[18]Jagath Munasinghe著,纪雁 沙永杰 译 点评:伍江. 重塑东方花园城市:科伦坡当代城市发展分析[J]. 上海城市规划,2014(6):86-93.

Jagath Munasinghe, translated by JI Yan and SHA Yongjie, Comment by WU Jiang. Regaining the Garden City of the East: A Critical View upon the Current Developments in Colombo, Sri Lanka[J].Shanghai Urban Planning Review,2014(6):86-93.

[19]彭震伟,唐伟成,张立,等. 长江三角洲城市群发展演变及其总体发展思路[J]. 上海城市规划,2014(1):7-12.

PENG Zhenwei, TANG Weicheng,ZHANG Li, et al. The Evolution and Overall Ideas of Development of Urban Agglomerations in the Yangtze River Delta[J]. Shanghai Urban Planning Review,2014(1):7-12.