基于区位论的上海新城发展评估与策略

葛春晖 朱郁郁

近现代以来,上海新城建设伴随着中心城市同步发展,成为上海城乡空间体系的重要组成部分。根据《英国大不列颠百科全书》对新城的释义,新城是“一种规划形式,其目的在于通过在大城市区以外重新安置人口,设置住宅、医院和产业,设置文化、休憩和商业中心,形成新的、相对独立的社区”。因此,新城的规划与建设是应对大城市规模增长的手段,同时也是重组与优化城市空间结构的途径,是国际上许多大城市空间拓展过程中的关键举措[1],对于疏散大城市功能与人口、缓解“大城市病”起到至关重要的作用[2]。

当新城的发展与大城市乃至区域的空间结构形成紧密不可分的关联体时,评估新城发展特征及存在的问题,也应从整体空间结构与功能体系等角度入手。从18世纪古典区位理论萌芽开始到区域经济学和城市经济学等区位学派的诞生,以空间为核心、基于经济区位对城市空间结构的解读成为指导城市空间拓展的核心抓手。

笔者借参与新一轮上海市城市总体规划(2015—2040)编制工作之机,认为以新城为主体的外围地区是新一轮总体规划破题的关键之一。下文尝试从区位理论的视角反思上海新城的发展,借鉴全球城市新城空间发展特征,给予上海未来新城发展可能的策略建议。

1 上海新城规划与建设演变历程

上海一直孜孜不倦地探索新城的规划与建设,历经了从20世纪40年代的“大上海都市计划”到目前仍在实施主导的“1966”城乡空间体系的演变过程,以新城规划史作为断代依据,大致可归纳为4个发展阶段(图1),且新城规划与建设在不同的时期有着不同的空间表征。

1.1 1946年大上海都市计划: 市镇单位

上海关于新城建设的思考最早可追溯到1946年编制的《大上海都市计划》,借鉴现代城市规划理论,提出“有机疏散”理念,计划将当时80余平方公里市区的300万人向新市区、市镇疏解。市区按照都市生活标准,形成50万—100万人的市区单位,市郊则由一批16万—18万人规模的市镇单位组成[3]。

1.2 1959年《城市建设初步规划总图》:卫星城

1959年为克服中心城的空间制约,市规划局组织编制《城市建设初步规划总图》,首次提出建设卫星城镇,作为接纳外迁工厂和人口的基地,先后规划了闵行、安亭、松江、嘉定、金山卫、吴淞、宝山等多个工业卫星城,每个卫星城规模为10万—20万人,作为对疏散理念的空间落实。后在上海市首次获批的城市总体规划(1986年)中明确了“中心城-卫星城-郊县小城镇-农村集镇”的4级城镇体系。

图1 上海“1966”城乡规划体系

1.3 1996年《上海市城市总体规划(征求意见稿)》: 辅城和县城

卫星城建设取得了一定的成效,但具有较大的局限性,主要体现为规模较小,疏解功能和吸引人口的双重目标均未达到,难以推动整体城乡发展。为满足20世纪末快速的经济社会发展,1996年编制完成的《上海市城市总体规划(征求意见稿)》提出建构“主城-辅城-县城-集镇”4级城镇体系,强化对功能与人口的疏解。其中,辅城指宝山、闵行、嘉定3个毗邻主城的集中建成区,青浦、松江、金山卫、南桥、惠南、城桥为上海郊区的6个县城[1]。

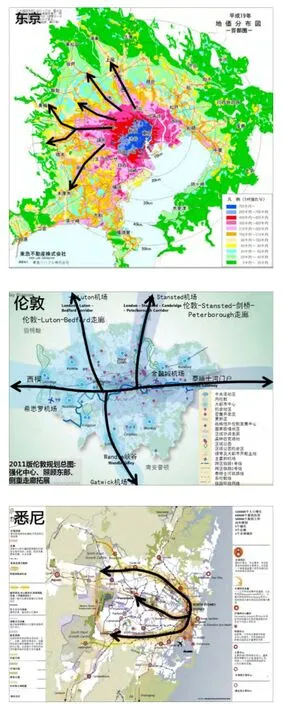

图2 全球城市(伦敦、东京、首尔)区域空间一体化格局

1.4 21世纪以来较为稳定的上海市城乡空间体系: 新城和新市镇

2001年国务院批复予以实施的《上海市城市总体规划(1999—2020)》中明确提出建设11个新城。在此之后的10多年间,上海市郊空间发展构想几经调整,相继出台“关于切实推进‘三个集中’加快上海郊区发展的规划纲要”、“上海市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要”、“关于本市加快新城发展的若干意见”等多个政策性文件,最终促成了深入人心、起到主导作用的“1966”的市域城镇体系[3](即1个中心城、9个新城、60个左右新市镇、600个左右以行政村为单位的中心村)。空间体系中创设“新市镇”的概念,就其本质而言,等同于新城,且在上海市郊,就其规模和职能看,等同于小型新城。

上海新城的发展起到了引导上海城市空间拓展、疏解人口与功能的作用,根据“六普”数据,2010年上海2 300多万常住人口中,约1/5的人口集聚在郊区新城,比“五普”时期增长近1倍①边缘城市空间通常位于中心城市辐射影响的边缘区,距离中心15-30km,能够形成相对独立的发展空间和区域就业中心。交通上,通过城市环线与放射性骨干线支撑边缘城市与周边的通勤。。但究其个体的发展与作用却差异明显,不同区位的发展特征也不尽相同。

2 基于区位理论的全球城市新城空间发展特征

众多学者的研究经验告诉我们,城市空间结构研究应注重经济行为的空间特征,从新古典主义学派经典的地租理论(阿隆索,1964)到区位学派的创立(屠能的农业区位论、韦伯的工业区位论、克里斯塔勒的中心地理论、勒施的市场区位论),都在试图探索决定空间结构及其差异的主要因素,揭示了区位、空间、功能三者在市场力作用下的耦合关系[4]。在市场经济的理想竞争状态下,区位均衡的发展过程反映了城市空间结构演变的内在机制[5]。

基于区位理论基础,分析全球城市空间结构的发展演变规律,尝试总结全球城市新城发展与空间区位的关系,发现区域一体化逐渐成为影响全球城市外围地区的空间拓展和功能集聚的主要因素,且外围地区新城功能的集聚及建设空间的选择明显受圈层和廊道两个区位要素的影响,即圈层影响功能与模式、廊道决定机遇与重点。本文所提及的“圈层”与“廊道”并不仅仅是空间拓展模式,而更多关注的是区位条件的差异性。

2.1 区域一体化视角下的空间与功能的衔接

区域一体化支撑全球城市综合竞争力的提升,通过区域层面的集聚与分散、分工与协作,有效疏解过于集聚的功能与人口。新一轮全球城市空间结构的统筹布局,均已跳出自身行政辖区,如东京、伦敦、首尔分别在东京都市圈、大伦敦地区、首尔都市圈内进行统筹优化(图2)。新城以及节点地区成为外围地区建设与拓展的核心空间载体。

外围地区相对封闭的均衡空间格局在区域一体化的影响下逐渐瓦解。随着核心区域的功能外溢,全球城市的主要功能在更大的范围内呈现出分异现象。空间体系与功能体系的衔接更加紧密,功能与区位的耦合关系成为引导全球城市外围地区空间拓展的核心。如东京都市圈在区域一体化影响下,外围形成了两种类型的新城及节点地区:一是距离都市圈核心较远,位于东京都行政区之外的综合型都市次核,是都市圈外围的“反磁力”中心;二是距离都市圈核心较近,结合东京都周边的节点性城镇构成的功能性新城,是市场导向的重点发展地区,承担区域专业与特色职能。且区域功能呈现出差异化的区位偏好,表现为公共及消费服务功能进一步向城市中心区集中,建筑运输和制造功能沿主要交通廊道向更加外围的地区扩散。

2.2 圈层差异视角下的功能疏解

综合分析全球城市周边不同区位下功能分布的差异,呈现出明显的圈层式特征。即在与核心区域的不同时空距离下,承接疏解功能的差异性大致可分为3个功能性圈层,即0—5km的核心圈层、15—30km的近域圈层、30—60km的联系圈层。

(1)核心圈层(0—15km):全球城市核心功能的集聚区

核心圈层是全球城市核心功能的集聚区,多体现出国际化高端功能的集聚与非核心功能的疏解,更加关注金融前台、文化创新及文化休闲、贸易及研发总部、高端消费娱乐(商业/酒店)等服务功能的集聚。以伦敦为例,距离中心5km左右的中央活动区是伦敦作为全球城市的核心功能区,1980—1990年间,伦敦凭借码头区的复兴改造,兴建了Canary商务区,发展成为全球闻名的金融和商务机构的总部聚集地。

(2)近域圈层(15—30km):边缘城市的重要功能节点

近域圈层是集聚边缘城市②边缘城市空间通常位于中心城市辐射影响的边缘区,距离中心15—30km,能够形成相对独立的发展空间和区域就业中心。交通上,通过城市环线与放射性骨干线支撑边缘城市与周边的通勤。等重要功能节点集聚的地区,是紧密联系核心区的专业化、特色化的辅助职能地区[6]。作为重点发展地区,往往以建设专业化职能为主导的综合性新城推动战略性新兴功能的集聚,重点承载金融中后台、文化创意与创新、教育科研、都市型工业、贸易会展与休闲娱乐等功能的集中。以美国为例,全美123个边缘城市拥有全美2/3的写字楼;当下上海也呈现显著特征,近域地区以生产服务业为代表的新兴产业集聚态势明显,过去2—3年的生产性服务企业注册数增长相比以往翻了2.1—2.5倍[6]。

(3)外围圈层(30—60km):综合性城市的培育区域

外围圈层作为与核心地区联系度相对较弱的区域,是综合性城市的培育区域,适宜发展功能相对独立的综合性新城。从功能疏解的角度看,除一般城市的综合性功能外,应重点关注高端制造、重工及特色轻工制造、为生产服务的大型综合物流枢纽等先进产业功能的培育与集聚。以日本东京都市圈的熊谷深谷地区为例,距离东京市中心60km左右,是重要的电器、轻工、食品加工生产基地,分布有东芝、三菱、熊谷组基建工程等世界知名企业。

2.3 廊道引导视角下的空间选择

全球城市外围的空间拓展呈现出明显的“廊道”特征,廊道地区成为外围新城及功能性节点拓展及优化的重点地区(图3)。首先,区域联系通道是廊道选择的重要依据,历版大伦敦规划(2004、2008、2011)均提出与区域城镇联系的主要通道,如与剑桥、伯明翰、南安普顿等联系的通道作为廊道拓展的主要方向;其次,区域门户方向也是廊道选择的重要依据,历版大伦敦规划中均提出将泰晤士河门户方向、希斯罗机场门户方向作为廊道拓展的主要方向。

3 上海新城发展特征评估

3.1 发展目标不清: 公共政策属性与发展现实的错位

众多国家新城发展历史及建设经验告诉我们,新城的发展目标具有明确的公共政策属性,应充分体现政策导向及服务于大都市区的整体战略。从上海历次“新城”规划人口规模的指引与变化,可看出历版“新城”的发展目标主要是对中心城区人口及功能的疏解(表1)。

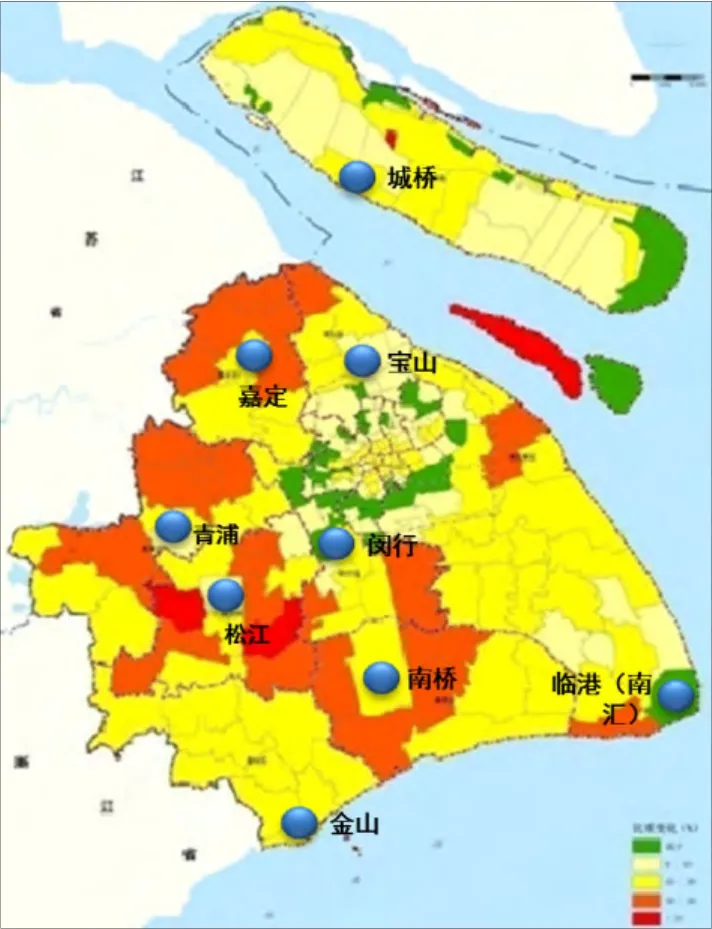

但“1966”城乡空间体系下9大新城的发展现实未能充分发挥“反磁力”中心的作用,对人口的吸聚能力不强。首先,新城人口集聚效应并不明显,比较“五普”和“六普”,过去10年,新城常住人口增加106万人,明显低于中心城的155万人和中心城周边地区的232万人;其次,郊区(县)作为外来人口集聚的核心,过去10年间人口增长占整个上海人口增长总量的99%,但外来人口导入与新城发展错位,外来人口更多集中在新城周边的乡镇地区,新城未能成为外来人口的主要导入地(图4)。

新城发展目标与建设上存在种种脱节,上海大多数新城的操作主体为区(县)级政府或开发公司,更多的新城建设成为“土地财政”导向下的房地产开发,与世界各国强调的高层级政府主导相违背。高层级政府主导的关键在于通过体制、机制创新来确保新城开发能够贯彻既定的政策,待新城建成或政策目标达成,再回归正常的属地化治理[7]。正是这种脱节导致新城发展目标与发展现实错位,丧失应有的公共政策属性。

3.2 圈层差异不当: 均衡政策供给与市场功能诉求的矛盾

“1966”城乡空间体系具有明显的行政导向和结构等级特征。一方面,过分强调了“1”与“9”之间的差异性;另一方面,新城和新市镇的选择反映了以行政区为主导的静态和均衡的空间布局构想,严格的空间等级格局引导下,9大新城成为区的代名词,均衡化的政策供给与区位差异影响下的圈层化功能诉求相违背,过分弱化了“96”之间的差异性。

图3 全球城市(东京、伦敦、悉尼)空间拓展的廊道特征

首先,过分强化中心城区和外围新城的圈层差异性。对中心城区的过多关注与新城建设的市级扶持不足形成鲜明对比。一方面,市一级关注与投资建设重点仍集中在中心城区,如“十二五”期间上海市重点开发的6大板块,4个(徐汇滨江地区、浦东前滩地区、世博园区、虹桥综合交通枢纽地区)位于中心城区;另一方面,中心城区的功能外迁未能结合新城进行区域统筹布局。如刚建成投入运营的中国博览会会展综合体作为专业性功能节点,未能结合15—30km近域圈层的新城建设进行统筹布局,依然集中在中心城周边地区,加剧了中心城区“摊大饼”的蔓延态势。

表1 上海新城人口规模指引与变化

其次,过分弱化外围新城之间的圈层差异性。在新城选址的行政导向性、均衡性影响下,新城发展的政策差异性不足,缺少对圈层差异化的功能疏解格局的关注,导致不同圈层下新城之间功能错位与协同发展的关系未能予以明确。如处在核心圈层的闵行、宝山新城,政策导向应与中心城区一致,但现状发展未能完全融入核心地区的功能升级格局中;处在近域圈层的嘉定、松江、青浦和南桥新城,政策导向应强化对新兴专业化功能的培育,作为中心城区人口与功能疏解的主要空间载体,但现状公共服务、交通等配套能力不足,导致对人口等要素资源的集聚能力不足,未起到较好的疏解作用;处在外围圈层的金山、临港、城桥新城,政策导向应强调培育综合性城市,关注先进制造功能的集聚,但现状如临港、城桥等新城仍然面临就业岗位不足的困境。

3.3 廊道引导不足: 新城乏力与近域蔓延的窘境

首先,新城的选择采用“行政导向、均衡布局”的方式,难以表达建设的重点地区,违背了市场区位选择的基本原则。9个新城中,除临港新城之外都是区政府驻地,并主要由区政府投资建设;60个新市镇主要由镇政府投资建设。廊道地区未成为新城和新市镇选择的依据。上海依托沪宁、沪杭、沪渝等重要交通走廊形成与苏锡常、杭州、宁波等区域重要联系的廊道,作为市域空间拓展的重要承载空间,符合市场力作用的结果,但“1966”空间体系中的9大新城,仅有嘉定、松江、青浦、奉贤在区域发展廊道上,难以强化廊道地区集聚发展的空间格局,反而促成遍地开花、缺乏重点的空间拓展态势。

其次,过分强调中心城区-新城-新市镇-中心村的空间等级结构,但等级结构在市场的冲击下难以健康发展,缺少对廊道地区的政策指引。大城市蔓延拓展的魔咒催生了大量边缘新城及新市镇的快速崛起,它们对于人口的吸聚能力甚至超过新城,如江桥镇2000年至2010年新增常住人口20万,而同时段9个新城平均新增常住人口仅11.8万。政策资源与市场资源无法形成合力,推动外围新城的空间拓展,势必导致外围新城对人口和功能的疏解不足,从而无法避免市郊蔓延的局面,根据李晓文等人(2003)的研究,1987—1990年,城市建设强度最高的地区在距离中心5km的地方,1990—1995年拓展到10km,1995—2000年拓展到15km,2000—2008年上海市城市建设强度最高的地方已经拓展到20km的地区[8]。

4 上海新城发展策略刍议

图4 上海外来人口比重变化(2000—2010年)

基于全球城市新城空间发展特征的经验,笔者判断上海新城发展主要存在三方面问题:首先是新城的公共政策属性与发展现实的错位,缺少从区域及功能的视角去明晰新城的发展目标;其次是圈层的功能差异关注不当,引发市郊地区均衡化的政策供给与圈层化的市场功能诉求形成鲜明的矛盾;最后是廊道的引导不足,无法将行政主导下确定的新城、新市镇与市场关注的重点空间节点相挂钩,导致上海外围地区呈现出新城发展乏力和近域蔓延拓展的窘境。笔者尝试基于国际经验,将区域一体、圈层、廊道作为综合判断新城区位特征的“技术手段”,尝试提出3条新城发展的策略应对,引导新城健康有序发展。

4.1 区域一体化背景下, 明晰新城发展目标

新城建设是以大都市整体发展战略为导向,有着明确和清晰的政策目标,并由政策驱动,有制度保障[1]。当前上海“1966”的中心城与新城体系已经名存实亡[9],“新城”的目标更多源自行政主导下规划编制的构想,并始终停留在空间布局的概念上。

区域一体化是大都市区核心竞争力和可持续发展的基础,理清大都市区内城市之间的职能分工和空间格局,是提升上海全球竞争力的基石。新城发展目标应与区域整体格局相一致,并体现疏解全球城市人口与功能的公共政策属性,应以区域的视野重新梳理上海城市空间体系和功能体系,破除空间等级体系,构建空间与功能相衔接的结构体系,重新审视新城的功能定位和发展目标,从而与周边区域的节点地区(如昆山、太仓、嘉善、平湖等)形成协调发展的态势,共同打造区域反磁力中心,吸引人口、功能的疏解与集聚。

4.2 依据圈层功能差异, 重塑新城发展模式

基于全球城市新城圈层化的功能疏解模式,可将新城发展依据主导功能的差异划分为3个圈层:其一为距离中心15km以内的核心圈层,主导功能为关注金融、总部等高端服务集聚;其二为距离中心15—30km的近域圈层,关注专业化与特色化功能主导的综合性新城建设;其三为距离中心30—60km的外围圈层,关注先进产业主导的综合性新城建设。笔者依据3个圈层的区位差异性,给予上海新城以分类、差异化的发展指引。

(1)核心圈层

距离中心15km内的新城,如宝山新城、闵行新城等,已发展成为中心城区的组成部分,应统一纳入中心城区管理,无需制定独立的新城政策。强化该类新城高端功能的集聚,调整既有功能,推动工业、专业市场、教育科研等专业化功能外迁,促进该类新城产业升级与功能优化。注重品质提升,打造高端化、国际化社区,完善与就业和生活人口相匹配的生活服务设施。

(2)近域圈层

距离中心15—30km内的新城,如嘉定新城、松江新城、青浦新城、南桥新城等,应大力扶持其形成与中心城区紧密联系、以特色服务功能为主导的综合性城市。鼓励总部经济、科研教育、旅游休闲、文化创意、商贸会展等专业化功能在该类新城集聚,如青浦新城发展以医疗疗养、休闲购物为主题的专业功能,南桥新城发展以文化娱乐为主题的专业功能,嘉定新城发展以高新科技研发为主题的专业功能,松江新城发展以教育科研、休闲度假为主题的专业功能。引导近域圈层新城形成相对独立的结构,推动新城公共服务设施、公共交通系统的供给,合理引导人口和功能向近域圈层疏解。

(3)外围圈层

距离中心30—60km内的新城,如金山新城、城桥新城、临港新城等,应支持其发展成为以先进产业为依托、居住就业平衡的综合性城市。该类新城应形成应对市场需求的独立的城市运作与土地管理机制,强化产业带动,推进上海市内重大产业基地、先进产业示范区向该类新城集聚,促进制造业升级。关注产城融合,促进职住平衡,积极引导就业岗位和居住社区供给的匹配性,增强人口吸纳能力。

4.3 关注廊道地区, 梳理新城空间发展重点

廊道地区作为新城空间发展的重点,首先从区域的视角重点梳理上海整体的空间发展廊道,大致分为两种类型:基于区域门户的沿江/沿海廊道、浦东机场门户廊道;基于区域城镇联系方向的沪宁廊道、沪杭廊道、沪湖(湖州)廊道、沪甬廊道、沪太(太仓)廊道、沪崇启(启东)廊道等。其次重点推进廊道地区的新城发展与建设,逐渐将新城由行政主导的均衡布局向市场导向的差异化布局转变,有序推进廊道地区潜力节点空间的建设。

廊道地区的重点发展,一方面需要强化差异化的投资引导,提升廊道上的交通与市政基础设施及公共服务设施供给,加快廊道地区的轨道交通建设,完善新城与中心地区的快速路网联系;另一方面明确廊道地区的增长边界,结合“十八大”和中央城镇化工作会议重点,划定上海城市绿楔的控制范围,结合当前的建设用地减量化工作,重点减少绿楔内的建设用地,限制绿楔内的开发行为,严守生态底线,“反向”控制新城作为廊道地区关键节点的空间蔓延生长。

5 结语

新城发展对上海空间体系与格局影响深远,笔者基于区位理论给予新城规划与建设三大策略。第一,新城发展应纳入上海全域乃至区域的视角下明晰发展目标,将新城发展与市场需求、公共政策诉求相结合。第二,“以圈层定模式”依托圈层功能疏解的差异性指引不同圈层尺度下的新城发展模式,关注核心圈层内新城高端功能的培育和专业功能的外迁;关注近域圈层内专业化、特色化功能主导的综合新城培育;关注外围圈层先进生产功能主导的综合新城建设。第三,“以廊道定重点”将廊道作为市郊新城新市镇空间选择的重要依据,强化投资,划定增长边界,推动廊道地区优先发展。笔者认为区域、圈层、廊道作为决定新城发展的关键区位要素,有助于打破行政主导的、过于等级化的“1966”城乡空间体系,从而构建区域一体、扁平化、功能与空间相衔接的“新上海城乡空间体系”。

References

[1]顾竹屹,赵民,张捷. 探索“新城”的中国化之路——上海市郊新城规划建设的回溯与展望[J].城市规划学刊,2014(3):28-36.

GU Zhuyi, ZHAO Min, ZHANG Jie. Exploring the Chinese Path of New Town Development: A Review and Outlook of New Town Development in Shanghai[J]. Urban Planning Forum, 2014(3): 28-36.

[2]张凡,宁越敏. 快速城市化背景下的上海人口增长及空间对策研究[M]. 北京:商务印书馆,2012.

ZHANG Fan, NING Yuemin. A Study on the Growing Trends of Population and Spatial Strategy of Shanghai in the Context of Rapid Urbanization[M]. Beijing: Commercial Press,2012.

[3]俞斯佳,骆悰. 上海郊区新城的规划与思考[J]. 城市规划学刊,2009(3):13-19.

YU Sijia, LUO Cong. New Town Planning and Retrospection in the Suburb of Shanghai[J]. Urban Planning Forum, 2009(3): 13-19.

[4]刘朝明. 新空间经济学:21世纪经济学研究的主题[J]. 中国软科学,2002(3):104-108.

LIU Chaoming. New Spatial Economics: Research Subject of Economics in 21th Century[J]. China Soft Science, 2002(3): 104-108.

[5]唐子来. 西方城市空间结构研究的理论与方法[J]. 城市规划学刊,1997(6):1-9.

TANG Zilai. Descriptions and Explanations of Urban Spatial Structure: A Review of Research Developments[J]. Urban Planning Forum,1997(6): 1-9.

[6]孙娟,郑德高,马璇. 特大城市近域空间发展特征与模式研究——基于上海、武汉的探讨[J].城市规划学刊,2014(6):68-76.

SUN Juan, ZHENG Degao, MA Xuan. A Study on Spatial Development in Periphery Areas of Megacities:Cases of Shanghai and Wuhan[J].Journal of Urban and Regional Planning,2014(6):68-76.

[7]赵民. 国外新城发展经验借鉴[J]. 上海城市规划,2011(5):5-6

ZHAO Min. The Foreign New Town Development Experience[J]. Shanghai Urban Planning Review,2011(5): 5-6.

[8]李晓文,方精云,朴世龙. 上海及周边地区主要城镇城市用地扩张空间特征及其比较[J]. 地理研究,2003(6):769-779.

LI Xiaowen, FANG Jingyun, PIAO Shilong.The Comparison of Spatial Characteristics in Urban Land Use Growth among the Central and Sub-cities in Shanghai Region[J]. Geographical Research, 2003(6): 769-779.

[9]郑德高,孙娟. 新时期上海新城发展与市域空间结构体系研究[J]. 城市与区域规划研究,2011(2):119-128.

ZHENG Degao, SUN Juan. New Town and Spatial Restructure in Shanghai[J]. Journal of Urban and Regional Planning,2011(2): 119-128.