协作推理讨论

——培养“集体智慧”的课堂教学模式

郑明璐 伍新春 李 虹 程亚华

(北京师范大学 心理学院儿童阅读与学习研究中心, 北京 100875)

协作推理讨论(Collaborative Reasoning Discussion)是由学生主导的、以小组讨论为主要形式的一种课堂教学模式。[1]一个典型的协作推理讨论是这样开展的:每个学生阅读一个故事,其中的主人公面对一个两难情境需要作出抉择;然后,讨论以小组形式开展,每组5~8人,每个学生需要针对“核心问题”(Big Question)选择一个真实的立场,提出理由和证据支持自己的观点,并挑战其他不同的观点[2]。研究表明,协作推理讨论能够很好地促进学生的论证思维[3]、类比推理[4]、领导力[5]、反思性写作[6]、口头表达[7]以及第二语言[8]等相关能力的发展。那么,协作推理讨论到底有何新意,其内在要素是什么,如何有效实施,对现实的教育教学有何启示呢?

一、协作推理讨论的提出背景

作为一种新的课堂教学模式,协作推理讨论是基于对传统课堂教学的批判、对时代发展需要的认识以及对建构主义思想的把握所提出来的。

(一)对传统课堂教学的批判

传统课堂“教师提问——学生回答——教师反馈”的模式,其目的主要在于检验学生是否掌握了文本的内容,大大限制了学生表达和思考的方式;在一种具有标准答案的学习模式之下,学生没有机会对复杂的问题进行批判性的、多角度的思考;由于自己的观点没有通过讨论得到更多的辩驳和剖析,因此学生也不会深入反思自己的思维过程是否合理。[1]这种传统的课堂教学方式,“一切都是为‘静听’准备的,因为仅仅学习书本上的课文不过是另外一种‘静听’,它标志着一个人的心理依附于另一个人的心理。比较说来,静听的态度是被动的、吸收的,它还意味着已经有一些现成的材料,是地方教育官员、教育局和教师准备好了的,儿童要在最少的时间内接受这些教材,接受越多越好”[9]。

(二)对时代发展需要的认识

信息爆炸的21世纪,知识正以前所未有的速度不断更新和广泛传播,其导致的结果就是未来的不确定性的急速增加。在这种情况下,个体唯有不断地学习,并且在海量的信息中保持个人独立的思考和判断,才能跟上时代的发展。在2001年修订再版的布鲁姆教育目标分类中,将认知加工维度分为记忆(Remember)、领会(Understand)、应用(Apply)、分析(Analyze)、评价(Evaluate)、创造(Create)六个层次[10],其中,记忆、领会和应用是传统教育中所着重强调的,而分析、评价与创造是批判性思维的重要组成部分,是当前及未来教育对学生发展所提出的更高水平的目标。

具备社会技能一直以来都是人类生存和参与社会活动的重要条件,但对社会技能的突出强调和更高要求,则是新时代要求人类及其教育所必须作出的一种适应性调整。在当代全球化背景下,人的活动范围较之以前大大地扩展了,无论是社会活动的数量、类型还是社会交往的对象,都大大地增加了,这就要求人们的社会交往技能有相应的提高。但是,另一方面,由于计算机和网络的发展,现代人的生活趋向于虚拟化,儿童在学习与生活中与他人直接互动的机会大大减少,导致了与家长、与同学以及与其他人沟通和交流的能力的普遍下降。因此,现在各国的教育普遍重视对儿童的社会能力的培养。

(三)对建构主义思想的把握

维果茨基的内化理论认为:“儿童的高级心理技能首先是以论证的形式在儿童的外部集体生活中出现,然后才发展为儿童个体内部的思维。”[1]参与讨论能够帮助学生构建或内化某一论证图式(论证的框架与思路),该论证图式中至少包含一个观点和一个论据。随着学生更多地参与讨论,论证图式会变得越来越复杂,包含多重的论据、条件、反驳与回应等。[1]杜威认为,学校不是为社会生活所作的一种准备,“学校主要是一种社会组织。教育既然是一种社会过程,学校便是社会生活的一种形式”[9]。实际上,协作推理讨论正是我们社会中所普遍存在的集体协商的社会活动在学校中的一种实现形式,学生通过这种训练就能够逐步达到适应社会所需的能力的发展,为走进社会、走向未来做好充分准备。

二、协作推理讨论的内在要素

协作推理讨论的主要目的在于激发学习动机和学习兴趣,培养批判性思维(Critical Thinking)以及社会性技能(Social Skill)[11]。协作推理讨论主要采取口头讨论的形式来促进学生这些品质的发展。维果茨基认为,口头讨论的练习就是一个“心理工具”[12],论证思维首先以协作推理讨论这种外在活动存在,进而内化为学生的高级心理机能。因此,这种开展对话的方式,可以给学生提供社会建构的机会。而从学生的角度来看,这也是一种顺应儿童天性的做法。“语言的本能是儿童的社交表现的最简单的形式。因此,它是一切教育资源中重要的、也许是最重要的资源”[9],教育所要做的就是充分挖掘和释放儿童自身的这种资源,使这种“可再生资源”转化为儿童的可持续发展。

为了实现上述教学目标,协作推理讨论对材料内容、组织形式、开展过程等关键要素进行了精心的设计。下面以协作推理讨论的故事《老鼠牙医》为例,来说明协作推理讨论的这些要素是如何发挥作用的。《老鼠牙医》的故事梗概如下:

地嗖头是个牙科医生。因为地嗖头医生是一只老鼠,所以他拒绝为任何可能伤害老鼠的动物看病。有一天,他们竟然看见一只狐狸站在下面,从头顶到下巴绑着一条绷带。地嗖头一开始不让他进来,狐狸低下头哭起来,看起来真是可怜。地嗖头太太说:“我们就冒一次险吧。”她按下电钮,打开门让狐狸进来。

地嗖头医生爬上梯子,勇敢地跨进了狐狸的嘴巴里。他告诉狐狸,有颗蛀牙要换掉。狐狸虽然牙很痛,但是还是感觉到嘴巴里有个好吃的东西在动来动去。

地嗖头医生说:“现在,我要让你闻一种东西,待会儿拔牙就不会觉得痛了。”

狐狸很快地进入了梦乡,还说起梦话来:“呣,嗯,好香啊,啧啧,我最喜欢吃生的……上头撒点盐巴,再配上一杯葡萄酒……”谁都猜得出狐狸正在做着什么梦。

拔完牙后,地嗖头医生告诉狐狸第二天早上来装新牙。在回家的路上,狐狸一直在想:如果明天地嗖头把假牙装好了,我一口就把他吃掉,会太卑鄙吗?

下班后,地嗖头医生气呼呼地说:“他居然还想吃生的,还要加盐巴呢!我竟然会笨得去相信一只狐狸。”“他不知道自己在说什么啦,”地嗖头太太说,“他怎么会伤害我们呢?我们是在帮他呀!”

“因为他是一只狐狸!这些可恶的、坏心肠的家伙。”

(一)讨论的材料内容

1.多元主题的故事文本

杜威认为,“惟一的真正教育是通过对儿童能力的刺激而来的,这种刺激是儿童自己感觉到的社会情景的各种要求所引起的”[9]。因此,协作推理讨论中包括公正、平等、诚实、正直、输赢、友谊以及环境和公共问题等社会真实情境中的多种话题。对于这种多层次、多角度的问题所展开的讨论,能够最大限度地调动学生的各种知识经验。虽然这些问题看起来非常的深刻宏大,但是由于采取了故事文本的形式表现出来,这些故事或者是童话的形式,或者是儿童同龄人的故事,不仅生动而且亲切,因此能够激发出学生极大的热情。

2.核心问题设置

协作推理讨论中的一个核心设计就是学生所阅读的文本故事中,主人公常常会陷入一个两难之境,可以是道德伦理的选择,也可以是利弊的权衡。比如在《老鼠牙医》这个故事中,主人公地嗖头医生就要面对一个重要的抉择:第二天到底要不要让狐狸进来。核心问题的好坏至关重要,一个好的核心问题会使得协作推理讨论能够比较容易地进行下去,教学效果非常明显。

好的核心问题应该具有如下品质:(1)倾向性不明显,也就是说它的对错并不那么显而易见。当倾向性非常明显的时候,学生在选择立场时就会出现一边倒,少数的一方往往在心理上处于劣势,并且在对话中难以接续,这会使得学生讨论的热情大打折扣。(2)核心问题是一个基础,能够引申出一系列问题。这样,学生的讨论才能打开思路,使得讨论富有张力和层次。在《老鼠牙医》中,由核心问题“到底应不应该让狐狸进来”可以引发出一系列的关键问题,比如对狐狸性格的判断,“狐狸到底是个什么样的人”,对医生的职业道德的判断,“作为医生应不应该帮助病人,无论他是什么样的人”,对情境线索的判断,“狐狸打完药后说的那些话是他的真心话吗”等等。(3)有文中线索作支持。哲学家罗素认为,显出科学家本色的,并不在他所信的事,而在于他抱什么态度信它、为什么理由信它。[13]因此,若要提高学生的思维品质,学生就需要学会寻找证据来支持自己的观点。因此,一个好的核心问题,需要文中有大量丰富的信息来支持双方的立场,这样对话就能够围绕证据的合理性展开交锋。

(二)讨论的组织形式

1.异质小组

在协作推理讨论中,教师通常会把喜欢讲话的孩子与安静的孩子安排在一起,会把阅读能力好的学生与阅读能力差的学生安排在一个小组里。许多教师会惊讶地发现,那些平时成绩一般的孩子常常能够说出一些让教师意想不到的观点和想法,而有些上课非常安静的孩子也会在协作推理讨论中显得非常活跃。此外,通过几轮的协作推理讨论之后,很多学生在逻辑思维、交流表达等方面都会显示出明显的进步。

2.开放参与

研究者相信,当学生和教师之间的权利平等时,高水平的学生行为才有可能产生。这也就意味着教师和学生的角色都要发生转变。教师在协作推理讨论中的作用非常特殊,既重要又不重要。其实,这正是教师角色的实质,同时也是其艺术性所在。社会建构主义的一大贡献就在于把教师的作用看作是一个支架。一个支架帮助植物自身的生长,它不能靠得太近,太近了就会压迫植物的生长空间;也不能太远,太远了植物向上攀爬就失去了支撑和依靠。而学生则既是学生也是老师,他们自己教自己。教师以一个促进者的身份坐在讨论小组的外面,学生自由发言而不需要举手得到教师的许可;同时要求学生要一个一个地发言,不能打断别人说话。在这个过程中,学生自主管理和组织讨论,教师只是从旁提点。

(三)讨论的过程开展

协作推理讨论的理论基础是论证图式理论(Argument Schema Theory, AST),它是一种将社会学习观和认知图式观相整合的新模型。根据AST,学生通过参加同伴间的对话而获得关于论证的一般知识,在头脑中形成一个完整论证过程的框架,即论证图式。在社会互动过程中,学生会逐渐地在头脑中“涌现”出论证框架或策略,总结出论证的基本要素、规则、原理以及论证的方法或技巧,并在反复的交锋中,互相审视、批判以及吸收彼此的观点和思想。[14]

1.学生明确表明自己的立场,给出理由,并提供证据支持

当学生公开表明自己的立场之后,就必须对自己的立场负责,他需要给出理由来支持自己的立场,并对自己的理由作出相应的解释,详细说明理由与立场之间的联系。例如在《老鼠牙医》的讨论中,学生A会说:“我认为不应该让狐狸进来,因为故事中提到,狐狸连做梦的时候都想要吃掉地嗖头医生,如果让他进来,一旦补好了牙,就会一口把地嗖头吃了”。这一过程实际上就是学生对自己的思维进行精细加工。研究表明,仅仅给出一个简单的理由并不能很好地促进学生的学习,而对理由作出详细的解释,揭示彼此之间的联系,能够让学生受益良多。[15]

2.学生仔细倾听、评价别人的观点,并作出相应的回应

在协作推理讨论中很重要的一点就是要学会倾听别人的观点,然后对他人的观点和理由的合理性进行分析并作出判断,然后给予相应的回应。这一过程包含了批判性思维中的分析和评价思维。在协作推理讨论中,这一点一般通过反论(Counterarguments,提出与对方的观点不同的观点并为之提供理由和证据)和反驳(Rebuttals,反驳对方的观点、理由和证据)体现出来。通常来说,在协作推理讨论的初始阶段,学生经过指导以后能对自己的观点给出理由,但是往往各说各话。例如,当学生A说完上述的观点之后,另一个学生B可能就会直接说:“我认为应该让狐狸进来,因为救死扶伤是医生的职责所在”。不过,随着讨论次数的增加以及教师适当的指点,随后的协作推理讨论中会观察到学生越来越多的反论以及反驳行为的出现。比如学生C在听了学生A的论证之后可能会说:“但是,之前老鼠牙医让狐狸闻了一个东西让他睡着了,这应该是麻醉药之类的东西,所以狐狸说那些话的时候根本就是无意识的,并不是他真的打算把地嗖头给吃了。”

3.类比推理的应用

类比推理就是通过将一个不熟悉的事物与原有的某个熟悉事物建立联系,发现共同之处,从而达到理解的目的。例如在《老鼠牙医》的讨论中,学生会说:“就像是《农夫与蛇》这个故事中,农夫救了蛇一样,结果蛇反而咬了农夫一口。所以我认为老鼠救了狐狸之后,狐狸也会把老鼠吃了”。这种新旧事物之间的联系可以是基于表面特征,也可以是基于本质关系特征之间的相似。不同于以往知识传授说[16]或自然成熟说[17],协作讨论强调社会文化对儿童类比发展的重要性,认为社会互动能促进儿童类比推理能力的发展。

4.在讨论过程中论证图式的出现

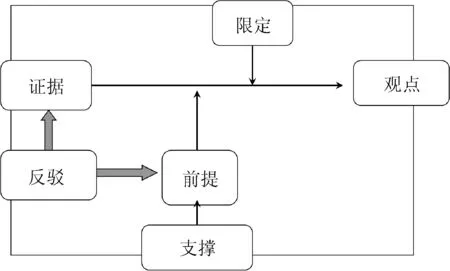

在有效开展的协作推理讨论中,每个参与者都可以观察并尝试各种论证形式,包括如何用理由和证据支持自己的立场,如何挑战对方的观点,如何对别人的反驳作出回应等。当这些多方面的经验渐渐内化之后,学生就获得了一种抽象的策略体系,即论证图式。基于图尔明(Toulmin)的论证图式(图1)[18],一个完整的论证图式包含6个基本成分:观点(Claim),一个有待证明的结论;证据(Data),用来证明观点的事实;前提(Warrant),连接证据和观点的桥梁,保证从作为出发点的证据到主张观点是合法的;支撑(Backing),为回到对前提的质疑而提供的附加支持,是更一般性的规则或条文;限定(Qualifier),指明凭借前提从证据走向观点的程度,说明该观点在多大程度上成立;反驳(Rebuttal),通常是对证据或者前提的有效性提出质疑。个体如果发展出了自己的论证图式,他就会具有关于论证成分的清晰的知识,同时也会具有关于如何及何时参与对话的程序性和条件性知识。

图1 图尔明(Toulmin)论证图式[18]

三、协作推理讨论的教学实施

虽然协作推理讨论强调以学生为主导、以小组讨论为主要形式,但并不是说它就不重视教师的作用。事实上,为了将协作推理讨论的基本要素落到实处,教师必须在讨论的步骤设计和指导策略方面发挥重要的作用。

(一)协作推理讨论的步骤

1.讨论之前的准备

在参与小组讨论之前,学生首先要各自认真阅读将要讨论的材料,以便在小组讨论的时候,能够有充分的时间来思考故事中的核心问题及检索相关信息。在此基础上,学生将被分配到不同的小组。每个小组应尽可能异质,教师最好将不同性别、不同阅读能力和成绩水平以及不同性格(主要是内向与外向)的学生混合在同一组中。对于每个小组的规模,研究者建议在6~8个学生之间为佳。此外,在讨论开始之前,教师和学生需要协商确定讨论要完成的目标,通常是一些如何提高小组讨论效率的小目标,比如要学会倾听对方的发言、有礼貌地反驳、注意联系文本、谈话紧紧围绕核心问题展开等。

2.讨论之中的组织

在讨论过程中,教师首先需提出核心问题,引发学生进行讨论。核心问题通常会是故事中的主人公所面临的一个具有重要意义的两难处境。在核心问题提出后,每个学生先要陈述自己对于核心问题最初的立场,他们可以明确地表示支持或反对某个立场,也可以表示自己不确定。由于是同时给出自己的立场,因而每个学生所作的决定都不会受到小组其他成员的影响。

接下来,学生需要根据自己的立场陈述自己的理由和证据。这时,最好让“少数派”先发言,这样可以保证正反两方话语权的平衡,使小组能够展开充分的交锋。在这一过程中,每个学生都要仔细倾听,评价彼此的观点,并对不赞同的意见提出挑战和质疑,同时回应他人对自己的挑战。同时,每个人也要对自己的理由进行评估,吸收对方的观点和理由,并重新考虑自己的立场。

在讨论的末尾,学生陈述自己对于核心问题最终的立场,并给出一个自己认为最强有力的支持理由。整个讨论过程中,教师的任务是从旁协助学生,通常情况下教师并不进行过多的干预,但是在某些时候,教师需要进行必要的介入和指导。对此,我们将在下文的教师指导策略中说明。

3.讨论之后的反思

在讨论结束之后,小组需要作总结性反思。每个小组要对各自小组在社会互动和论证过程中的表现进行反思和评价,并回顾与对照讨论开始之前的小组目标,看看哪些做到了,哪些做得还不够。教师要帮助学生总结在讨论中的表现,引导学生认识讨论中的长处和不足,对学生的反思给予反馈,并帮助他们设定下一次讨论的目标。

(二)教师指导策略

为了有效实施协作推理讨论,教师需要学习如何促进学生学会独立思考,并让学生学会通过激励、澄清、总结等手段来监督和管理他们自己的讨论[19]。具体说来,教师所采取的指导策略可归纳为以下三类。

1.认知指导

教师可以将自己的思维过程大声地示范出来,让学生看到并学习教师是如何得出相关结论的。在刚开始的时候,由于学生还没有掌握某一特定技能,还没有学会论证的基本要素,教师的认知指导就显得更加必要。此外,学生常常不能精确地使用词汇和概念,因此教师需要让学生对其表达的内容进行澄清,以促进彼此之间的理解。另外,学生在一开始的时候常常不能从多个角度来看待问题,而是始终从某一立场看待核心问题,或是常常忽略某些关键的论据,这时教师就可以提醒学生变换思路,促使学生从多角度来看待核心问题。

2.行为指导

在协作推理讨论开展初期,学生常常不能做到依次发言,并且容易跑题。此时,教师需要介入并提醒学生基本的准则和行为规范。而当学生在发表意见的时候只顾自己埋着头,而没有与其他同学互动时,教师也要提醒学生讲话的时候要看着其他同学。不过,教师也不要低估了学生的领导能力,小组中常常会有学生站出来主动管理小组讨论,使讨论更加有序有效地进行下去。此外,某些学生在小组中一直未发言,这时教师可以鼓励他表达自己的立场;而当某些学生虽然表达了自己的立场,但并未给予相应的论据,这时教师可引导学生寻找相应的合理证据。

3.评价反馈

当学生一直围绕着某一立场循环讨论,并且发言日渐重复时,教师可以要求学生总结已有的发言,然后进行质疑,并评价先前讨论开展的优缺点。在总结的时候,教师可以让学生阐述哪些论点是有道理的,哪些论点是站不住脚的。在讨论结束后,教师和学生可以一起讨论点评小组成员的参与度以及推理讨论的合理性。对于学生来说,得到教师关于讨论的反馈和建议是非常有用的;不过,教师也应该鼓励学生自己反思并彼此给出反馈。当学生有机会评估自己的表现,并自己设定改进目标时,他们往往会有更大的收获。

四、协作推理讨论的评价与启示

协作推理讨论作为社会建构主义思潮下兴起的一种课堂教学模式,是由曾任美国教育学会(AERA)主席和国际阅读学会(IRA)主席的著名教育心理学家、美国伊利诺伊大学(UIUC)教育学院Richard Anderson教授所带领的团队系统研究的。早在2006年出版的《剑桥学习科学手册》中,在“通过论辩而学习”(Arguing to Learn)的专章里就对有关协作推理讨论的研究成果进行了介绍。[20]目前协作推理讨论在美国、欧洲、日本、韩国以及我国台湾地区等许多国家和地区得到了广泛应用,极大地促进了学生阅读素养和批判性思维的发展,并从最初的阅读教育进一步被推广运用到第二语言学习、科学教育以及数学教育等多个学科之中,其良好的效果得到了大量实证研究的检验。那么,我们应该如何看待协作推理讨论教学模式的价值,它对于我国的教育教学有什么启示呢?

为了明确协作推理讨论的价值,我们首先必须将协作推理讨论与日常生活中的争论(disputation)加以区别。争论是一种争执,牵涉到非赢即输(win-loss)的冲突;协作推理讨论更像是深思熟虑的同事之间友善的对谈。在这样的对谈中,合作探索具有争议性的议题,而且双方都同意解决这个议题是重要的;这样的对谈目的不在于强迫对方同意,而是要共同合作,找出大家都同意的对难解问题的最佳解答。同样需要注意的是,协作推理讨论与辩论(debate)也不同。虽然两者同属于口头讨论的形式,而且通常都分为对立的两个立场,但是,辩论是自己没有看法和主张而与别人争论,在形式上的主要目的是要战胜对手,而协作推理讨论在形式上的主要目的是小组成员一起帮助主人公解决问题。从思维上看,辩论是先有结论,然后去寻找证据,而协作推理讨论则是先寻找和评估证据,再得出结论。从教育的目的上来看,辩论主要是培养学生的思维能力,而协作推理讨论不仅要培养学生的批判性思维,还要培养学生的社会性技能。因此,辩论的选手之间主要是一种竞争的关系,而协作推理讨论的成员之间主要是一种合作的关系。在辩论的过程中,辩论双方必须坚持自己的立场,而在协作推理讨论的过程中,小组成员被其他成员说服改变立场的情形时有发生。

正是因为协作推理讨论所具有的这种协商的、非竞争的、问题导向的、立场可变的性质,使得协作推理讨论对于我国的教育教学具有特殊的启发价值。

(一)对课程与教材的启示

课程与教材的问题一直以来都是教育界各方关注的焦点;而近些年来,中小学生的教材也在尝试着作出一些调整和改变。协作推理讨论选取阅读材料的思路能够给我们很好的启示。比如,传统语文教材以名家名篇为导向,虽然文字优美,立意高远,但是一来过于深奥,趣味不符合相应年龄阶段学生的特点;二来远离学生的现实生活,导致学生在课堂上的个人投入程度低,对于课文内容一知半解,难以引起共鸣,即使学生真的掌握了教材的内容,也难以迁移到生活中去;三是往往过于注重其文学性,较少关注对学生理性层面的挑战,难以激发学生的深入思考。而协作推理讨论所使用的文本,其主题多元、开放,具有很强的趣味性,尤其是它所涉及的问题都是在社会真实情境中存在的,而且涉及面广,视角多样,故事主人公所面临的两难困境,没有确定性的唯一答案。这样学生能够从多种角度、多种路径来提供解答,能够极大地调动学生的学习热情;同时,因为主题和内容贴近现实,也能让学生更容易将所学内容迁移到现实生活中,发现知识的价值。

(二)对教学与教法的启示

传统教育从小学到高中,往往都是一个教法,而这种教学方法所隐含的理念,就是将知识从教师的头脑搬到学生的头脑里。在这种理念的指导下,教学模式往往比较单一僵化,一般说来就是教师讲解,学生分解练习,模仿,直至模仿成功。比如,从小学到高中,语文课就是对字、词、句、段、篇进行反复“解剖”的“解剖课”,对中心思想进行八股文式的解读的“励志课”,直至最后味同嚼蜡。所以,最后我们教出来的学生往往只会模仿,同时也只会听话,教师让做什么,他们就做什么,往往缺乏独立思考的意识,更缺乏独立思考的能力。而协作推理讨论的教学能够帮助学生学会独立思考。因为协作推理讨论中包含了人类一般学习的两种核心事物,即基于问题的学习和社会互动学习。问题情境激发人的主动思考,而社会互动使人学会如何思考。在协作推理讨论中,不同的学生展现不同的证据来证明某一个观点,而其他的学生就能在这个过程中学习到新的思维方法和角度。并且,那些不能很好地掌握学科内容的学生,往往是因为他们没有形成恰当的思维方式。一旦先前的某一环节掌握不充分,后面的一系列学习就会受到影响。假如能够通过协作推理讨论,让学生在与同伴的交流过程中,将各自的思维过程表达出来,他们就不仅能够认识自己思维过程中存在的问题,同时也能通过其他学生的帮助来克服思维上的漏洞和错误。

(三)对学生认知与社会性发展的启示

当前教育中一个大问题就是现在的孩子越来越不善于与人沟通。一方面,由于社会竞争传导到了学校教育中,当前的教育表现出来的情形就是更重竞争而非合作。实际上,学校所提供给学生进行合作的机会是很有限的。而且,学校是一个脱离社会情境的存在,如何在学校教育中融入社会元素,提高学生对社会的认知和社会意识一直是困扰教育者的重大问题。在协作推理讨论过程中,小组目标并不是达成一个一致的解决办法,或者通过辩论分出输赢,而是在对话式情境中培养论证技能、批判性思维、社会技能和有效沟通能力。在讨论中,学生通过对观点的表达、证据和理由的选用、对不同观点的反驳等培养了推理的逻辑性和批判性;同时,在小组讨论中,话语权是自然流动的,能够促进学生认真倾听其他学生的表达与深入的思考,在这样的互相协作中,学生能够同理到他人的观点与感受,学会如何在观点分歧的情况下与他人进行有效沟通,并在认真权衡的基础上吸收合理的想法从而对自己的观点作出理性的选择,或坚持或修正。

总之,协作推理讨论作为一种以思维、能力为导向的课堂教学方式,在当今社会快速变化且对人的能力提出更高要求的情况下,启发我们教育必须要具有长远的眼光、宏观的视野,只有以学生为中心、以未来为导向,才能真正培养出具有“集体智慧”的高素质人才。

参考文献:

[1] Clark A M, Anderson R C, Kuo L, et al. Collaborative reasoning: Expanding ways for children to talk and think in school[J]. Educational Psychology Review, 2003, 15(2): 181-198.

[2] Dong T, Anderson R C, Lin T J, et al. Concurrent student-managed discussions in a large class[J]. International Journal of Educational Research, 2009, 48(5): 352-367.

[3] Murphy P K, Wilkinson I A G, Soter A O, et al. Examining the effects of classroom discussion on students’ comprehension of text: A meta-analysis[J]. Journal of Educational Psychology, 2009, 101(3): 740-764.

[4] Lin T J, Anderson R C, Hummel J E, et al. Children’s use of analogy during collaborative reasoning[J]. Child Development, 2012, 83(4): 1429-1443.

[5] Li Y, Anderson R C, Nguyen-Jahiel K, et al. Emergent leadership in children’s discussion groups[J]. Cognition and Instruction, 2007, 25(1): 75-111.

[6] Anderson R C, Mccarthey S J, Dressman M A, et al. Metadiscourse in oral discussions and persuasive essays of children exposed to collaborative reasoning[D]. Illinois: Graduate College of the University of Illinois at Urbana-Champaign, 2013.

[7] Anderson R C, Chinn C, Waggoner M, et al. Intellectually stimulating story discussions[M]// J. Osborn & F. Lehr (Eds.). Literacy for all: Issues in teaching and learning. New York: Guilford, 1998: 170-186.

[8] Zhang J, Dougherty Stahl K A. Collaborative reasoning: Language-rich discussions for English learners[J]. The Reading Teacher, 2011, 65(4): 257-260.

[9] 杜威. 学校与社会· 明日之学校[M]. 赵祥麟,任钟印,吴志宪,译.北京: 人民教育出版社, 2005.

[10] 安德森. 学习、教学和评估的分类学[M]. 皮连生,译.上海: 华东师范大学出版社, 2008.

[11] Waggoner M. Collaborative reasoning about stories[J]. Language Arts, 1995, 72(8): 582-589.

[12] 维果茨基. 维果茨基教育论著选[M]. 余震球,编.北京: 人民教育出版社, 2005.

[13] 罗素. 西方哲学史[M]. 马之德,译.北京: 商务印书馆, 2009.

[14] Reznitskaya A, Anderson R C, Dong T, et al. Learning to think well: Application of argument schema theory to literacy instruction[M]// C.C. Block & S. Parris (Eds.). Comprehension instruction: Research-based best practices. New York: Guilford, 2008: 196-213.

[15] Chinn C A, O’Donnell A M, Jinks T S. The structure of discourse in collaborative learning[J]. The Journal of Experimental Education, 2000, 69(1): 77-97.

[16] Kotovsky L, Gentner D. Comparison and categorization in the development of relational similarity[J]. Child Development, 1996, 67(6): 2797-2822.

[17] Richland L E, Morrison R G, Holyoak K J. Children’s development of analogical reasoning: Insights from scene analogy problems[J]. Journal of Experimental Child Psychology, 2006, 94(3): 249-273.

[18] Osborne J. Arguing to learn in science: The role of collaborative, critical discourse[J]. Science, 2010, 328(5977): 463-466.

[19] Jadallah M, Anderson R C, Nguyen-Jahiel K, et al. Influence of a teacher’s scaffolding moves during child-led small-group discussions[J]. American Educational Research Journal, 2011, 48(1): 194-230.

[20] Andriessen J. Arguing to learn [M]//R. K. Sawyer (Ed.). The Cambridge handbook of the learning sciences. Cambridge: Cambridge University Press, 2006: 443-459.