教育中的后现代犬儒主义阐释

——基于海德格尔“构境论”视角的解读

尚云丽 于洪波

(1.山东师范大学 教育学院,济南 250014 ; 2.淮北师范大学 教育学院,安徽 淮北 235000)

在古希腊、罗马时期,犬儒主义(Cynicism)是崇尚自然且坚守简朴生活方式的一种哲学流派。然而,在现代性的后期——后现代时期,犬儒主义在此特定环境下却逐渐改变了原有的人生哲学和伦理价值观。正如有学者所言:“后来的犬儒主义则完全抛弃了古希腊犬儒学派关于‘德行本身就是幸福’的观点,却张大了其在光天化日下性交式的无耻,融汇了‘为了达到目的可以不择手段’以及极端的利己主义等恶劣因素,摒弃了一切道德心和羞耻心,从而成为一种彻底的非道德主义的思潮。”[1]这种后现代犬儒主义,在社会上产生了极为消极的影响。无奈的是,当下的教育也深受这种后现代犬儒主义思想的影响与侵害。教育中的后现代犬儒主义照单全收世俗功利,以玩世不恭的态度和方式颠覆了教育的德性价值。对于教育中的后现代犬儒主义现象,海德格尔的构境论给了我们阐释它的理论基础。

一、教育中后现代犬儒主义的萌芽

教育是教育者对受教育者的影响。在教育中,人是核心因素,而人并非只是孤立地存在于教育之中的。人必定要处于生存的处境之中,受生活各种因素的影响,同时成为生存的核心因素,并被其他存在所关涉(sorge)。关涉教育的各种倾向形成关涉合力,从而使教育具备了自己的某种倾向性;正是这种倾向性导致了教育存在的变异。由此,教育此在偏离了原初教育存在的本体观照,致使教育指向他向意欲。这个过程可以分为以下三个方面。

(一)教育的异化

在信奉科技理性至上的后现代,物质霸权垄断着世界的主流话语。在科技至上和拜金主义鼎盛的风尚中,人和自然成为了无限索取利益的工具和对象,人被异化业已成为不争的事实。教育中的人受实际生存环境的影响,为了保存自己的主体地位,放肆地执着于眼前可得的名声和利益以巩固自己的存在。这种状况致使教育本身产生诸多非教育的特征,构成了目前教育的实际状态。它超越了教育本身的应然价值——促进人发展,使教育体现出非本己的状态——教育成了获利的目的与手段。这种状况紧密关涉教育的周遭环境,即,与教育息息相关的种种环境可以分解为三种:教育周围的世界(后现代存在)、教育公共的世界(后现代存在影响下的教育的存在)和教育自我的世界(教育之为教育的本身性存在)。这三种世界互相关联构成了复合的教育世界“拉索着”教育,教育在这三种世界的干涉下产生了教育当下实际的方向性。这并不是一方强迫挤压而引发的畸变,而是教育处于社会现实与生存压力下,恰恰采取了奇特的自行改变的存在方式,是在际遇过种种外力关涉后,教育在实际生存中的展现。这种关涉后的倾向是被他者意向意欲后主动的回应。物欲霸权使人被迫旋转在非自我的空间内,人的自由与权利渐渐被技术理性的标准所蚀尽,人的思想与生活恐怖地被禁锢于外物之中,精神无奈地沉沦以便于兑换外在的菲薄利益。这就成为教育周围的世界(后现代存在)对教育的作用,诸如,教育中不择手段地获取个人名利,对学生的兴趣与发展不屑一顾;学生与家长关注的是成绩及其带来的“钱途”,教育的崇高价值被遗忘甚或有意抛弃,科学研究蜕变为低俗的获利工具,等等。凡此种种教育中背离教育价值的现象越来越多,其本身又对教育产生侵害,这就是教育公共的世界(后现代存在影响下的教育的存在)对教育的“托扯”。从某种意义上,教育自我的世界(教育之为教育的本身性存在)本身建构了“格式塔式”场境,种种关系下生成的活生生的教育自身的倾向将教育固定下来,背离着教育的本体价值。

(二)异化趋势的扩大

教育生活原本依据自身美德和价值去抵御世俗观念,教育自身的本有价值指引着教育之为教育的本真体现,也是确保教育走在自身轨道的基础。随着进化论和相对论等新理论的涌现,人们对科学的信任开始动摇。拜金主义、贫富差距、环境破坏、资源枯竭等诸多现象使人类感受到了前所未有的生存困境及危机。在浮躁的现象表层,人生及其前途的不确定性激增,传统中占主流的中心话语正在被逐渐消解。多元、差异、非中心、零散化、混沌等观念及行为正在取得并占据主流的地位。价值和道德随着这样的精神潮流亦发生了变化,相对主义乘虚而入,赋予非道德以合理性依据,致使道德认知及其判断发生偏颇。

当教育周围的格式塔世界,即教育周围的世界、教育公共的世界和教育自我的世界共同侵入教育时,而这种教育周围的格式塔世界又与教育有着不同的存在价值观时,这种不一致就会使教育备受宰制,产生了与以往不同的倾向。可以说,这是教育迫不得已的回应。而这种回应必定构成某种新的价值观,致使教育自身的格式塔式场境予以改变。当这种格式塔式场境的力量大到一定程度时,必定会把教育裹挟其中,“生活在其倾向性中,以被裹挟的方式出现,生活听任其世界的某种压力”[2]89。在这种情境下,教育的道德价值发生了巨变,市场逻辑和怀疑主义被滥用到教育道德中来,阻碍教育接近本体美善的生活。当然这是以往教育所没有经历的形势倾向,是各种倾向合力必然能至的方向。在犬儒主义道德观构成的价值建构下,教育被自身构建的境遇而裹挟、改变,教育异质化出现。这种异化促成了教育控制不了的局面,从众成了迫不得已的选择,它被占有与裹挟,脱离了原有的道德原则。诸如:“范跑跑事件”中的范老师在危难之际放弃学生自己逃跑,他反而理直气壮地声称,他有首先保全自己生命的权力;学术造假的教师认为大家都在这样做,只是自己撞到了枪口上而已;为升学就业的家长与学生把“跑成绩”的行为看成是正当的竞争,等等,不一而足。

(三)教育道德沦陷

随着社会的发展,无限追逐利益的商品社会放大了消费的范畴。马尔库塞认为:“诸如休息、娱乐、按广告宣传来处世和消费、爱和恨别人之所爱和恨,都属于虚假的需要这一范畴之列。”[3]虚假需求、过度需要成了不可抵挡的新的社会顽疾。“在消费的普遍化过程中,再也没有灵魂、影子、复制品、镜像。再也没有存在之矛盾,也没有存在和表象的或然判断……再也没有先验性、再也没有合目的性、再也没有目的:标志这个社会特点的,是‘思考’的缺席、对自身视角的缺席。”[4]商家狂热追逐利润、员工蜂拥赚取佣金、消费者也在各种宣传面前追求欲望,图像、符号等信息爆炸式的复制和仿造,人被笼罩在“超现实”之中,精英文化被大众文化抵触,虚伪与欺诈充斥社会,色情、占有、自私等这些“人”的生物本能内在体验冲击着自我的道德精神,人类几千年来努力抗争而积淀下来的高贵人性及其遗产毁于一旦,人的生存价值已凌驾于美和善之外,遮蔽了高贵精神,丧失了道德感。

后现代所造就的规则与教育的规则如此不同,物质的泛滥,技术的宰制,人本的丧失等现象比比皆是。面对现实世界的裹挟,教育中的道德精神重担被卸去,教育中的人处于“生命如此之轻”的状态中——肉体轻巧延续,解释着生存所依托的全部价值。这种后现代犬儒主义的方式侵淫着教育,使教育陷入一种“表象”,并因此从中获利。正如海德格尔所说,人在生存中“获取在其世界中打交道的方向,从这里获取它本身由自己(即世界)所建立起来的表象”[2]88。然而,这种表象——自以为完满的自我状态,却是伪构境;真实的是,教育此时已经肢离破碎。在现实生活中,确实会受到如此鼓励:教育面对生活时自身如此的便利通融。诸如讲求形式主义、“面子”教育,教育中的构成要素在如此“好”的教育“表象”中获取实利:教育者获得职称、地位、物质等;受教育者赢得成绩、文凭、职业等;教育管理者获得官职、权力、荣耀等;教育的各种配置过硬:校舍够大、设施完备、资料充足……我们知道,这“好”的背后,却是以瓦解真正的教育为代价的。在如此裹挟中,教育中的人带动着教育各个布局组成自动运转起来,表面上的生机勃勃,吸引着所有参与其中的人。正如有学者所说:“没有了理想主义和道德信仰的犬儒们陷入物质主义和享乐主义,对一切都麻木、冷漠。支配他们行为的,与其说是‘知’,不如说是‘欲’,一种被深深压抑,又永远不可能满足的‘欲求’。”[5]

二、教育中后现代犬儒主义的发展

犬儒主义教育在“散漫”的状态中疏远自身,产生“间距”(教育与其被异化后的自身之间的差别)。教育在诸多诱惑中,逐渐远离了其本来的存在面目。教师不以教学的成就为荣,而是计较教学背后自身的利益得失;教研不是为了研究教育,而是个人成功获得名誉地位的手段;教学设施的目的不是更好地服务教育,而是面子与利益获取的摆设;学生学习什么、怎么学并不重要,重要的是名次和胜出;教育管理不是为了好的教育,而是为了管理便利与管理者自身欲的望满足。“就生活以其关涉而迷失在意蕴中而言,疏远性将存在于此。”[2]90-91这种渐进的疏远,大到了令教育面目全非的地步。但教育在“散漫”中被遮蔽,这种间距并非人们想象的那样明显。

(一)生存遮蔽下的教育

在实际的教育生活中,我们的种种欲念遮蔽了教育自身,对物质的占有替代了教育此在本有的存在。后现代诠释“不轻信”的思想态度,由此产生了怀疑主义的态度,窒息了人对外在存在感觉的愿望。在后现代者的思想中,思考是无所依据的、模糊的,历史的经验在消解中心话语下变得不再占据真理地位。因此,意义的真实性也不再被肯定,被排挤掉本有存在的教育被认为即是真实的教育存在,所以此时的教育并非表现有间距的存在。“在倾向性和散漫中过活的生活不保持间距:它误认自己,在散漫着的对‘先前’的排挤中,间距并不表现于此……在生活的体验中,生活越过间距而进行。”[2]90-91在关涉境遇中,教育自身无意识地解构了关涉情境,这种间距在解构中被遮蔽。在散漫中,教育原初被排挤、脱离,形成教育的此在遮蔽教育的原初拥有,“即被遮蔽起来的间距……而是一种不自觉地‘被遮蔽、挤走并拖入、散漫到世界’的东西,或者说某种被无意识消除的先(先在发生的原初拥有) 与后(当下生活中对物的占有) 之间的间距……‘关涉着融入其中’恰恰意味着‘先前’的消除。”[2]90-91诸如,教育在物质发达中精神匮乏,此在物质享受遮蔽了真实教育的存在。

现实中,对利益多向性的追逐正如物性的多样性一样,是没有止境、多样繁杂的。它没有终点,永远只在进程中,这造成了对欲望追求的无穷性,存在从而在价值的无限偏向中错失了本有价值。当需要成为牟利的手段,需要就被无限地制造出来了,教育需要的可能只是给学生适宜的环境。以教育为借口,教育生活变得复杂起来、层层环节高于教育的必需设置。这已实际地成为现在教育的一部分。利益足以使任何深陷其中的此在步入疯狂,无法克己自制。但这是基于此在被关涉倾向后的自我选择,生存继续同时呈现着生存意义。后现代物质繁荣的生产方式,同时带来的物质逻辑强加在人的精神上,使其被压迫直至冷漠,而人的存在价值远超过其拥有物质的价值,冷漠的物质世界却怀疑与批判了人的生存方式。多元价值使单一理性统治瓦解,自由主义退却了启蒙时期的人本光环,却毫无底线地启示无限的自由,使教育维度严重地脱离本体的存在价值。人在存在中被物化扭曲,“真实的庸俗”成了人的存在写照。孟子所谓的,“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。”(《孟子·告子上》)已成为过眼云烟。这简单的本初应有之心,突然苦追却不得,人心“虚无”了,道德卑微了,精神自杀了!教育是人的教育,凡人就有着生存存在的特性,对于生存的需要是每个人都无法回避的,它体现着人本真存在的一面。这正是人的教育背离教育的人的一面,它体现了教育而又把教育撕裂为人或是教育,这是教育的悖论。教育和人怎能分开?凭借物质替代教育情感、以凭交易代替教育道德、用漠然代替教育良心,这种背离教育的间距就在生存之中被遮蔽了。

(二)无所归附的教育

功利隐形但坚实地遮蔽了间距,当教育毫无难度地跨越遮蔽,间距就无形地被消除了。这正是海德格尔所谓的意蕴疏远之关涉,关涉变异为对教育中的一些寻求“最”(最初、最好、最高等)意蕴的特性关涉倾向。当教育不断追寻这些“最”,对目标的倾向被无形扩大,遮蔽相应扩大,那貌似我们得到的教育就已失去了本有,这是关涉下自我回应后具备倾向的犬儒式教育。当遮蔽使此在忘却了先前存在,看不到间距存在时,阻断就随着间距的消逝而产生了,教育本已居有的那个“先前”决定性被阻断。至此,汹涌澎湃的“假知识”“假科研”“假育人”的虚假教育占有了教育的生命。当教育在疯狂追求“大楼”“经费”“院士”等物欲和权力时,就阻断了本真教育应为之所在。在此过程中,间距出现前最初的存在也被间距那边的此在掩藏。这在教育中表现为:当间距消解时,随之消逝的是先行教育存在本身,异化了的教育在散漫中继续无视原初本在。教育的自我消解和自我异变后,人积极主动地决裂传统价值,犬儒主义就在教育中扎下了根。教育中的人从道德的限制和压抑状态中宣泄出来,用嘲讽的话语开辟一个新的领地,对生活予以暗讽和嘲弄。旁敲侧击地回避危险地带,在安全的范围开涮,在一定程度上消解了权威话语,对特定间距进行了一定的揭示,又在一定范围内嬉笑怒骂,阿Q式自我解嘲中扫除了间距,成就了得过且过的犬儒方式。

教育中的人处在教育的间距之中,无法改变,犬儒就此采取了“一种不拒绝的理解,一种不反抗的清醒和一种不认同的接受”[6]的方式来跨越间距。于是,“面具”成了跨越间距的手段自然而然地产生了。这种犬儒面具逐渐发展,导致了人的表面的顺从忍耐、圆滑世故、自我分裂。如果教育本真被阻断在无穷的欲望下,那么教育的追求就转变为欲望的追求,可以绕过教育标准来达到自己的方向,这样的教育不承受教育之重,只以便捷的方式顺着利益获得最轻巧的方向运动,“实际生活在其获取指引的方式开辟道路,更确切地说,有倾向地、排除间距地、阻断地在轻巧的方向上行进”[2]94。卸下教育本己应担负的职责,这就是犬儒主义的实际教育生活。表面上教育拥有了教育的世界,纷繁复杂、无限风光,在这荣耀教育之下却发现了天大的秘密——教育并非是教育,教育被自我阻断在教育的世界里。教育成了“障眼法”,教育中的存在打着教育的幌子,追求着自我的私利。既然本真的教育已被遮蔽,那麻木冷漠的轻浮淡漠也可理解,这正是教育面具下追求欲望的状态,所以也不必去责备教育,因为那已不是教育了。阻断并不是本真教育的真正消失,而是被遮蔽下教育的“面具化”存在,这是教育在自身的关涉活动中产生的自我阻断,以“面具化”存在当作本真的存在。

三、教育中后现代犬儒主义的成熟

对教育现象的解释离不开实践中的真实情境。正是教育所处的环境与教育自身的关联与牵绊使教育呈现出一定的形态,而教育之所以表现成当下的面貌,也是和教育自身有密切的关系。教育周围的环境其实就是教育已经自行建构过的环境,这种环境已是带着某种需要、倾向而建立起来的。正如一个家庭的两个孩子,一个踏向自然宁静的乡村,而另一个追逐繁华的都市,他们以后面对的就是他们自己选择后的环境。他们为什么会有选择的不同呢?这是因为以往的经历给他们的启示,孩子面对的环境正“返照”了他们原本的追寻之路。这个例子可以用来解释教育,可以说教育所面对的周遭境即是由教育解释圈定过的结果,因此教育总是面对教育应该被面对的周遭境。

(一)环境与教育的循环建构

教育面对的周遭境域,我们认为是与教育对立的客体世界,然而它并非是先行的与教育无关的客体存在物,其实教育所面对的就是教育本身。这里可能让人称奇的是,那失却了的教育周围世界,它明明存在,为何成了教育自身?那消逝的我们正感觉的世界此在去哪了?又是怎么成了教育自身的呢?我们可以用海德格尔的观点来理解这个问题。海德格尔认为,“生活在其有倾向的关涉活动中遭遇的东西及其怎样(wie)遭遇,就是它本身;生活发送出在其世界中关涉着的东西,通过其世界的格式塔或存在意义,世界性地呈现给它自己。生活所经历的什么(Was),其关涉之何所向(worauf),期待之何所向(worauf es harrt),在其关涉活动中所抓取或归其所有的东西,具有倾向—刺激、倾向—要求、倾向—索取、倾向—妨碍等遭遇特征(Begegnischarakter),具有这样或那样的重要意义。”[2]104这看似魔术般的转移构成了让人惊叹的格式塔运动构境。让我们还回教育建构的动态过程,这更促使我们看清教育存在的真实性表现,因为只有在整个教育的运动变化中,才能对此切实把握。教育经历的存在倾向,在切实感受中被关涉指引,表现为所经历的存在融入于己的过程,面对倾向建构的诸多生成动态:刺激、要求、索取、妨碍等遭遇,这些遭遇意义重大,它们形成了教育的期待与被期待,从而有了自身变化运动的新倾向,在教育变化运动后构建了自身。这就是说,犬儒主义教育能够被阐释,解说它的现象,它并非是作为单独的存在,而是根据事先具有的特定的先行理解样式阐释的,这个理解样式不是一个固化的模式,而是不断地被解释的运动。我们可以用海德格尔的“返照”概念来理解,海德格尔认为,“在这些关系中关涉着的生活的自我返回(selbst zurück),以当时最近切的关涉关联与境塑造出(bildet)被照亮的周围环境。我们把这种富有特色的、沿着自我遭遇的方向的生活之运动称为返照(Reluzenz)。”[2]104教育正是在返照中建构了自身,也同时建构了周遭环境,周遭环境是被教育解释过的,从某种意义上遭遇即是它本身。所以说教育不是固定的存在,而是被循环建构下的结果。

我们本认为教育是客观地独立于我们的存在物,可是从教育的动态变化来看,它却是一个根本依赖我们自己解释的存在,无法像已往我们认为的那样客观。世界对象性关系是一种伪距离关系,此关系是关涉中教育此在与教育原在的自我疏远。我们认为作为对象性的存在的教育,在本质上它是先行构建过的。这是说,教育的周围不是客观的序列对象结构,不是物理时空中被留等搁置的固定环境。教育周围的存在并非是客观的按一定秩序存在的存在物,这些存在物不是固定不变的自然物,它们是已经被解释过的产物。海德格尔认为,关涉与返照教育生活而得的物、公共与自我相对的世界都在此构境中产生。客观发生的实际生活并不像已往我们认识体验的对象那样存在,而是通过复杂关涉下循环返照与先向建构后形成的。在动态的关联与境生活中倾向的牵引性重力并非可以起决定作用,教育的建构动力倾向并非完全迫于外部,而往往主导的力量是其自身。对于外在物质名利,教育自己把外欲真正变为了自己的本欲。正像犬儒主义者的行为方式,是他们自己对生活物欲与权力的追求。而不是外界强加给他们的。

(二)教育的麻木

教育从运转开始就是被先行意义安排过的。海德格尔认为,“生活从这个世界出发或为了这个世界而在其面前建造着,它在其先行对待或先行拥有(Vorhabe)了的意图的意义上安排着;它借助先行意图确保自身,以明确或不明确的考虑其意图的方式自行关涉,生活在其返照中同时就是事先建构的。”[2]104-105如同海德格尔所言,“返照”促成了“事先建构”,关涉性的关系动态运转成就了实际生活。教育自身对存在的逆向关涉,造成对现实教育的反向决定和事先制约。逆向关涉的结果改变了教育本身的态度。教育由此事先建构了确保自身的意图,这意图已是教育自身意图的异化了。正如有学者对教育中的犬儒主义的解释,“对于道德教育的虚假、腐败等敏感问题,作为普通百姓也只能以一种现代犬儒主义的态度对待,心里清楚,却只能冷漠对待,长此以往就衍生成为对待其他事物或整体社会生活的习惯。这不仅仅是因为现实生活中充斥着避无所避的虚假,而更是因为在这样的社会大环境下难以寻找解决此类不满的途径。”[7]教育“戴上了有色眼镜”(后现代犬儒主义)看事物,自然异化了自身。而世界是在当下建构的倾向交道中被共同建构的,教育周遭世界也并非是客观中性的,教育也被“有色眼镜观看着”,被“有色眼镜对待着”。它们构成了倾向建构的格式塔场境。关涉倾向,倒转的关涉的强力,建构着教育和它周围的世界。

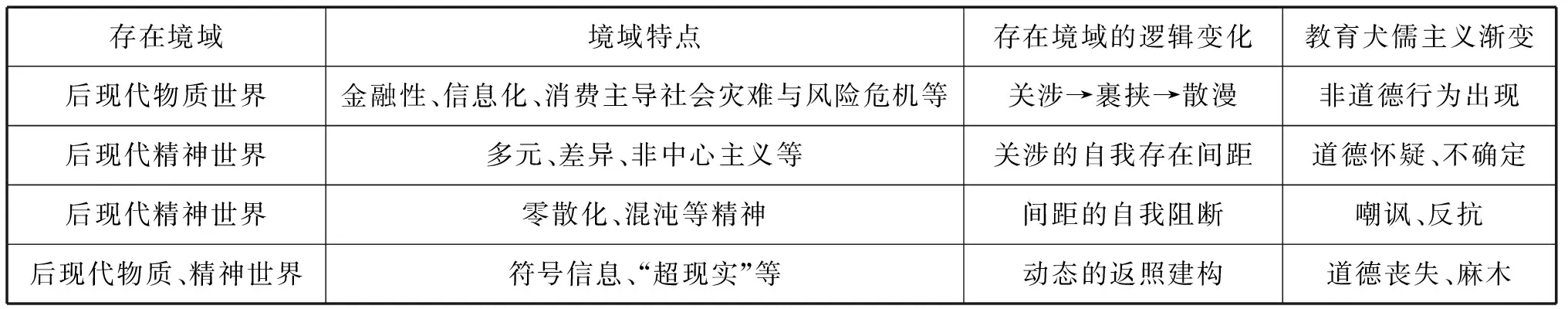

这个过程体现教育的周遭关涉世界,这个世界在教育变化中被事实印照,更真实的照亮教育周围的一切,以及对教育的作用,正如海德格尔所言,“在‘塑造’‘形成’这样的术语中。这种特有的关联与境可能通过以下的方式被概念性的显示,即这种关系将被理解为:按照某种形象,某种先行给予、先行保持、返照,而导致、践行某种东西,另一方面:通过保持形象以践行的方式形成某种东西,使之被塑造,在这里,它首先不取决于有待形成的形态特征,而是关系到实现过程本身——struere(建构)。”[2]111-112教育发送出的世界关涉教育本身,这是被教育解释过的情境,以最真实的关联与境被教育反印照。“先前”教育的拥有,在返照遭遇的世界中被改变。教育中真正为了教育而为的人,往往承担教育责任之重,无法轻巧绕过教育的良知与道德而行为,但是往往在周遭世界的环境的作用下,较量不过倾向轻巧方向的力量,遭遇着苦痛的失望。当在现实中遭遇了“真的没有假的真”的情境;当教育道德价值受到颠覆,人在周遭环境关涉下承受着非道德的痛苦,教育中的人多次被欺骗与背叛后,此经历就阻止着教育中的人再按有道德的方式处事,这就产生了的新的关涉重力,产生了应对于非道德的生活方式,即是,以非道德来应对非道德,由此产生了这种教育文化。这种教育文化返照教育,构成了教育的生活,这里有着对教育本身的不相信、对教育道德的不信任、认为教育回报的虚无化、现世打击下的不接受的认同、在周遭环境认识下的奴性屈从等等转变。这些教育文化又形成返照,引起教育存在目标的变化。教育中的人在内心先行规划好了自己的目标,那就是按后现代犬儒主义的标准来确保顺利的未来教育生活,由此教育中的人不再担负教育的责任,沿着轻巧便利方向进行“教育”活动。教育成为世俗的功利,德性价值标志为冷漠的不知羞耻,愤世嫉俗褪变成照单全收。当人之为人的根本丢失后,人的无聊精神状态就产生了,奢糜性占有、玩世不恭、自轻自贱等颓废情绪出现,直至蔑视人性、道德廉耻被践踏,这就构成了教育中对道德的怀疑→不确定→对非道德的嘲讽→道德丧失→麻木不仁的后现代犬儒主义形成的轨迹。(见表1)

表1 教育中的后现代犬儒主义形成比较

回顾并审视教育中的后现代犬儒主义的发展过程,可以看到外界环境的作用是教育发生异变的基础,特别是人的生存压力对人思想转变所起的巨大作用。但是我们也不能忽视人的主体意识在环境中的表现,当教育人从自身对道德的怀疑、不确定到道德丧失、麻木,最终沉湎于丧失精神的生存方式时,精神上的缺失就会随之造成人的无聊状态。丧失了精神家园的群体,必然要遭受整体的缺乏道德精神的无聊感。道德是人与人之间关系的体现,当教育中人与人的关系止步于工具性的相互利用时,人与人的相互关心、扶持等人作为“类”存在所应有的品质与情感都退去后,那么无聊将是必然的结果。当无聊在教育人群中扩散,道德的冷漠状态就成为了人群的整体精神,教育中道德冷漠的后现代犬儒主义就形成了。总之,正如海德格尔所说,“而当‘某人莫名地无聊’时,真正的无聊便开始了,这种深刻的无聊犹如寂然无声的雾弥漫在此在的深渊中,把万物、人以及与之共在的某人本身共同移入一种冷漠的状态中。这种无聊启示出存在者整体。”[8]

参考文献:

[1] 许苏民. 论自由与责任——兼论反对价值相对主义和犬儒主义[J]. 福建论坛,2001(1):41.

[2]海德格尔.对亚里士多德的现象学解释[M].赵卫国,译,北京:华夏出版社,2012.

[3] 赫伯特·马尔库塞. 单向度的人[M]. 刘继,译,上海:上海译文出版社,2010:6.

[4] 让·波德里亚. 消费社会[M]. 刘成富,全志刚,译,南京:南京大学出版社,2001:225.

[5] 郑富兴. 道德教育:从童话精神到悲剧意识[J]. 教育研究与实验,2006(3):16.

[6] 徐贲. 知识分子——我的思想和我们的行为[M]. 上海:华东师范大学出版社,2005:221.

[7] 提摩太·贝维斯. 犬儒主义与后现代性[M]. 胡继华,译,上海:上海人民出版社,2008:89.

[8] 海德格尔. 路标[M]. 孙周兴,译,北京:商务印书馆,2000:127.