论《古诗十九首》中的取象思维方式

于春海,夏玉玲

(延边大学 人文社会科学学院中文系,吉林 延吉 133002)

取象思维方式是中国传统的思维方式之一。这种思维方式在《易经》中得到充分发挥,随后不断丰润。借助于这种特殊的思维方式,学者们的研究领域逐步拓宽到中国古代哲学、农学、医学以及文学艺术等诸多方面,对于我国古代文学作品的研究,尤其是对于古代诗歌、辞赋的鉴赏,具有重要的指导作用,为研究中国古代文化打开了独特的新视角。

《古诗十九首》是中国古代文学中的不朽之作。对《古诗十九首》的研究历来为学术界所钟爱,他们从各个角度研究《古诗十九首》。例如,有的从《古诗十九首》产生前后我国古代诗歌的发展历程角度探讨其在诗学史乃至文学史上的地位;有的以性别视角为突破口来探讨《古诗十九首》中的女性意识和生命意识;还有从表现技巧角度研究《古诗十九首》中诗歌的艺术手法(如比兴手法)和意象特征,进而发掘《古诗十九首》与《诗经·国风》的内在联系等,都取得了丰硕的成果。但是,目前很少有人从思维角度入手研究《古诗十九首》中的诗歌。对此,笔者拟从《古诗十九首》中的取象思维角度讨论如下。

一、中国古代文学的取象思维传统

所谓取象思维,是指“在思维过程中离不开物象,以想象为媒介,直接比附推论出一个抽象事理或表达某种思想感情的思维方法”。[1]构成取象思维方式有必不可少的三个要素:“物象”、“想象”和“比附推论”。其中,以具体物象为载体是核心,比附推论是本质特征,想象则是推知抽象道理和表达情感的媒介。取象思维方式,“其本质是独具中国特色的一种直接推论的逻辑方法”。[2]简单地讲,“物象”就是所见、所闻、所感。因此,古诗词中的日月星辰、山川草木、鸟兽虫鱼等均可作为物象。取象就是选取一定的具体物象的过程。早在原始时期,中国已经产生过许多脍炙人口的神话,表明人们已经在自觉或不自觉地进行着这种思维活动。之后,我国的古代诗歌、辞赋中更是大量运用想象这一思维活动,并日臻成熟。“比附推论”是沟通具体物象和抽象事理的桥梁,它是一个复杂的过程,必须以物象和想象为基础才能得以实现。在这个过程中,需要反复观照所选取的具体物象,然后运用想象逐步分析,自然地推论出一定的事理。而想象的两端,可有联系,也可毫无关联。

在原始时代,人们最初只能识别单独个体,随着思维的不断发展,他们逐渐发现了某些物类的相关性,并由此渐渐产生了表示某类事物某些共同性质的词语。例如,用“象石头”表示“硬”这种特征,用“象太阳”表示“热”、“圆”的特点。其中,“硬”、“热”、“圆”等抽象概念都是从“石头”、“太阳”等具体实物中抽取出来的。这表明,原始时期人们已经具备了初始的取象思维能力。由于文化具有一定的传承性和延续性,经过不断地发掘,这种思维方式在《易经》中已经得到了广泛运用,这主要表现在卦象和卦爻辞当中,如乾、坤二卦中,乾为天,坤为地,因此又用乾来比附君、父、阳刚,用坤来比附臣、母、阴柔。再如,《易经·剥·六二》爻辞:“剥床以足,蔑贞凶。”“床”一般为安身休憩之处,这里将其引申为安身立命的基础。床脚被砍掉,表明根基已经动摇,败象已露。这时候如果不寻求弥补措施,结果肯定凶险。这就将“床”这一物象的不幸处境,与君子在为人处世要遵循消长盈虚的规律联系起来,通过想象,然后比附推论,意在告诫问占者采取一定的主动措施,即“要结交强有力的大人物”,[3]才能改变目前状况。由此可见,取象思维方式是一种含蓄、委婉地表达思想观点或者阐释客观事理的思维方式。

取象比附与比兴手法联系紧密。在中国古典诗词中,比兴是重要的表现手法,而其赖以成立的逻辑支点便是取象思维方式。比兴最先见于《周礼·春官·大师》:“太师教六诗:曰风、曰赋、曰比、曰兴、曰雅、曰颂”,但未给出具体的解释,及至后代研究才有了一些相应的阐释。现摘录梁代刘勰和宋人朱熹的解释如下:

“故比者,附也;兴者,起也。附理者切类以指事,起情者依微以拟义。起情故兴体以立,附理故比例以生。”[4]

“比者,以彼物比此物也”,“兴者,先言他物以引起所咏之词也”。[5]

刘勰的意思是比即比附,兴即起兴,二者都需要借助外物阐明道理或是表达感情,也就是说比兴得以成立的一个基础是要有一个借助外物的过程,而这个借助外物的过程便是“取象”的过程。朱熹的解释最显著的特点是申明了“比”和“兴”的含义。按照朱熹的观点,“比”即比喻、比附;“兴”是指诗人因客观事物而产生灵感进而吟咏低唱,故大多置于诗歌初始。“叶嘉莹先生认为此‘物’不仅包括自然界之‘物象’,也包括人世间之‘事象’。”[6]这里将“物”划分为“物象”和“事象”:前者的着重点是取事物形貌状态方面的相似之处,而后者则并不仅仅停留在对事物表面形态的描摹上,它常取事物意义上的相通点。

中国古代许多诗歌继承和运用了取象思维方式,如《诗经·周南·桃夭》:“桃之夭夭,灼灼其华。之子于归,宜其室家。”诗章开篇便取桃花初开枝叶繁茂之象,通过想象,比附推知女子出嫁时正值韶华,容貌艳丽。再如,《古诗十九首·行行重行行》中“胡马依北风,越鸟巢南枝”两句,以北方的马依恋北风,南方的鸟筑巢朝南的这种本能表现取象,通过想象,比附推论出行人远游在外不能抛却的思乡之情。

二、取象思维在《古诗十九首》中的诗艺呈示

最早选录于南朝梁萧统的《昭明文选》中的《古诗十九首》(以下简称《十九首》),由19首无名作者的抒情短诗组成。自其传世以来就一直得到诗论家的高度评价,认为《十九首》往往可与《诗三百》相提并论。处于同一时代的刘勰评曰:“观其结体散文,直而不野,婉转附物,怊怅切情,实五言之冠冕也”;[7]钟嵘在《诗品》卷称其“文温以丽,意悲而远。惊心动魄,可谓一字千金”,[8]而且提出“(古诗)其源出于《国风》”。[8]《十九首》所取得的造诣在汉代文人五言诗中是最高的,是古代五言诗中的瑰宝。

综观《十九首》,游子和思妇是其中最主要的抒情主体。《十九首》中所描写的游子与思妇的生活,正是汉末文士四处漂流与精神失落的真实写照。他们有着求取功名的强烈意愿,也希冀一朝进入君王朝,但黑暗的统治使得他们在政治上惨遭排挤,经济上陷入困顿,家园残破、仕进无门的他们进退维谷。他们是敏感的、多情的,也是惆怅的、痛苦的。“在《十九首》里,表现这种羁旅愁怀的不是游子之歌,便是思妇之词。综合起来,有这两种不同题材的分别,但实质上是一个问题的两面。”[9]时代的哀思与愁苦,生活中的失意与不平充溢诗人的胸膛。生活在风雨飘摇的东汉王朝的士人们笔下所描绘的无疑是最普遍也是最具特征性的社会生活现象。

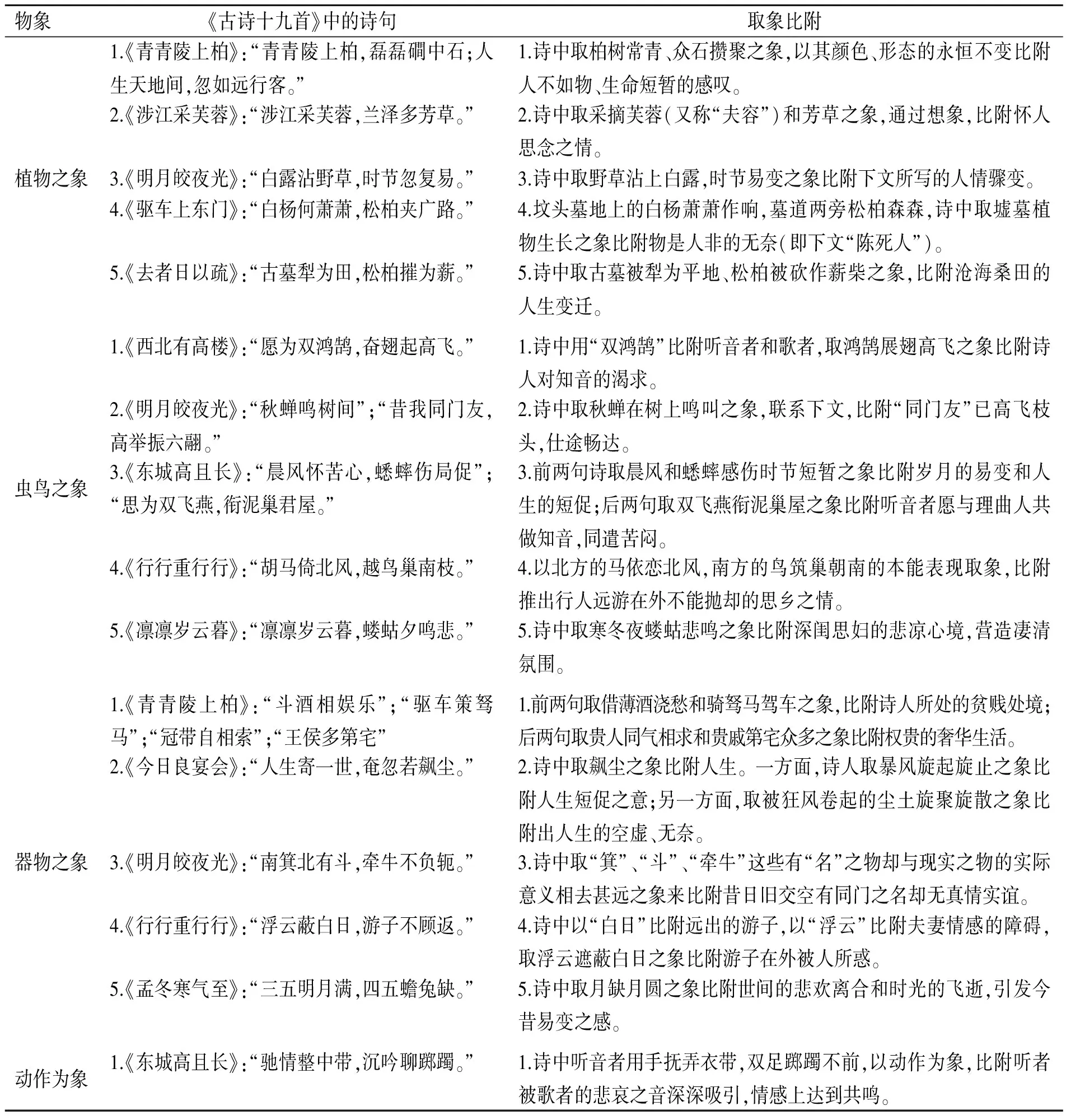

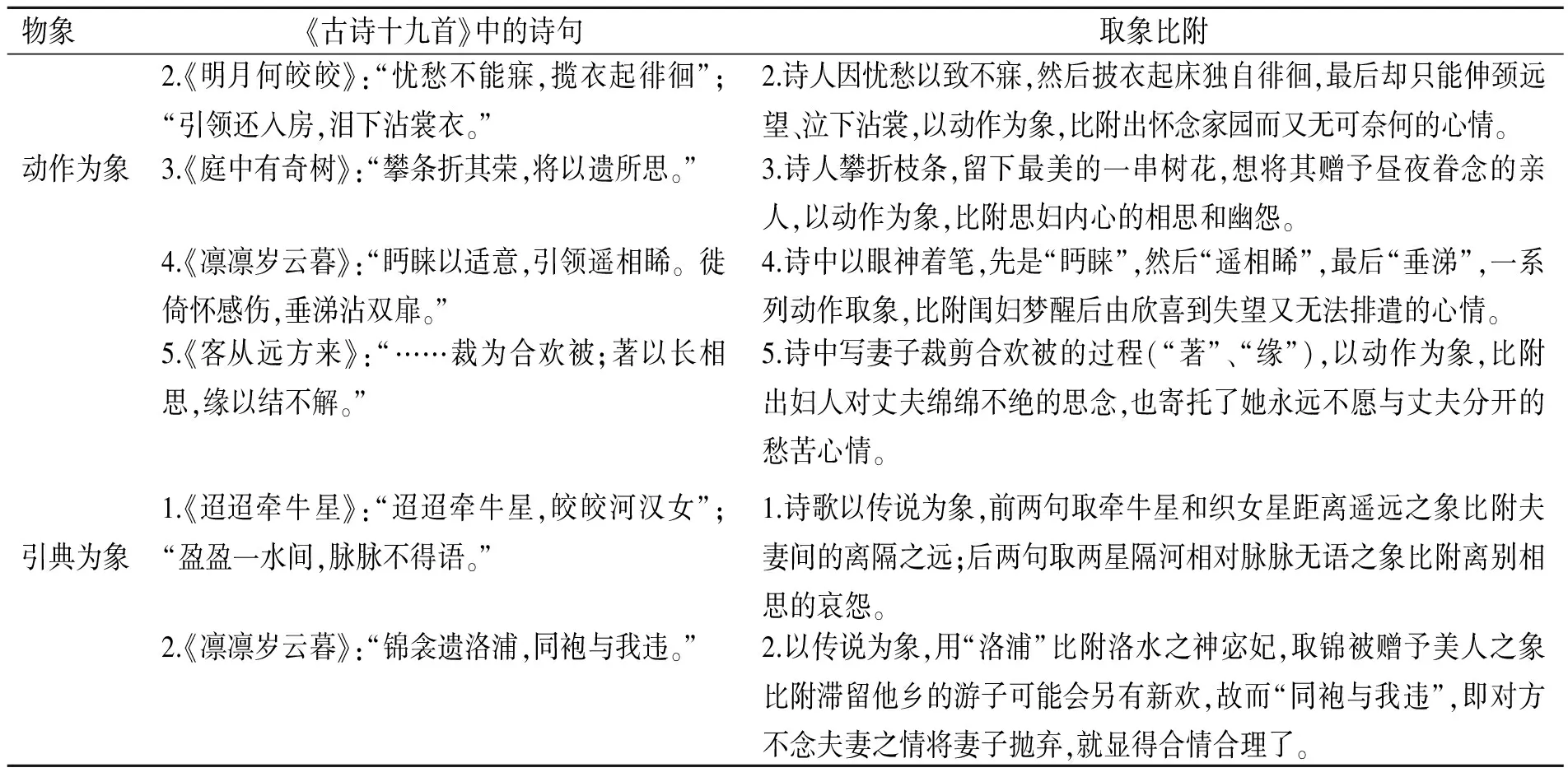

《十九首》虽语言精练、篇幅短小,但内容充实、意蕴丰富,其中一个原因便是取象思维方式的运用。《十九首》中并非所有诗歌都运用了取象思维方式,也没有通篇都运用取象思维方式的诗章,但取象思维方式的确存于其中,比兴手法的巧妙运用就是其表现。这些诗歌或运用取象思维方式传达男女之间的相思,含蓄委婉,不显莽撞;或运用取象思维方式抒写行客望归之感,情真意切,感人肺腑;或运用取象思维方式诉说面对现实所产生的种种失意感伤和愤懑不平,曲折寄意,词微意远;或运用取象思维方式慨叹无常的人生,传达出对生死忧患的思考,感情深邃,意味深长等。《十九首》中,计有15首诗歌运用了取象思维方式。现列表如下(见表1):

表1 《古诗十九首》中诗歌取象比附简表

续表1 《古诗十九首》中诗歌取象比附简表

具体分析如下:

(一)取象寄思归

男女相思、行客望归是历代诗歌言说不尽的普遍话题之一。早在《诗经》、《楚辞》中就有许多运用取象思维方式表达相思望归的诗章:“瞻彼日月,悠悠我思。道之云远,曷云能来?”(《诗经·邶风·雄雉》);“挑兮达兮,在城阙兮。一日不见,如三月兮”(《诗·郑风·子衿》);“沅有芷兮澧有兰,思公子兮未敢言”(《九歌·湘夫人》)等。《十九首》中的诗歌也不例外。

1.取象以表达男女相思之情

《十九首》中的诗章运用取象思维方式来表达男女相思之情。古人思想保守,往往不会像现代人这样直白地表达相思,而是借助一定的物象来传达对爱慕者的思念。这种思念刻骨铭心,在夫妻间表现得尤为明显,最具代表性的是《冉冉孤生竹》:

冉冉孤生竹,结根泰山阿;与君为新婚,兔丝附女萝。兔丝生有时,夫妇会有宜;千里远结婚,悠悠隔山陂。思君令人老,轩车来何迟!伤彼蕙兰花,含英扬光辉;过时而不采,将随秋草萎。君亮执高节,贱妾亦何为?

这是一首思妇诗,主要表现女子在别离中的心情,“它所描写的别恨离愁集中在新婚别这一点上”。[9]在《十九首》中,这首诗的物象运用得最为集中而突出。前四句采用取象比附,分两个递进层次说明夫妇关系:首先,前两句以“孤生竹”自比,以“泰山阿”比附丈夫。“孤生竹”指野生竹,“泰山阿”中的“泰”即大。“孤生竹”虽细弱,但能结根大山,自然就能很好地成长,这里作者取孤竹能结根大山之象比附女子未嫁前身世的孤苦和希望丈夫可以依靠的寄托。其次,第三、四句以“兔丝”自比,以“女萝”比附丈夫。“女萝”无花,“兔丝”有花,且颜色美丽、定时开放(“兔丝生有时”),用来比附女子,比较恰当。这里,作者取兔丝紧紧依附女萝生长之象,既比附女子依附于丈夫,又写出了“新婚”夫妻情深、恩爱缠绵。然而,兔丝和女萝虽然类别不同,但都只能依附其他植物而不能被他物所依附,作者以此暗示新婚远别后女子孤独无依的悲哀。“思君令人老,轩车来何迟”则正面诉说了女子的相思之苦。接着,作者以“蕙兰花”比女子,“含英”指花将开未开之景,这里作者取含英的兰花来比附女子的风采,就在忧思中散发出一股无法抑止的青春气息;但“过时而不采,将随秋草萎”,则是取蕙兰花从“含英”华茂到随秋草衰萎的时光短暂为象,比附推论出思妇的青春也是十分短暂的,暗示了思妇希望自己能和丈夫多享受美好的时光,错过时机,自己的容颜就衰老了,充分表现了感时伤离的幽怨和浓浓的相思之情。绵绵的情思全蕴藉在所取的象中,通过取象比附与铺陈相结合,正如刘勰所言“婉转附物,怊怅切情”,让我们深刻地感受到了新婚夫妇别后的空寂和悲伤。

《冉冉孤生竹》运用取象思维方式抒写了女子新婚后的久别之怨,写出了深闺女子的孤独无依和无可奈何。另外,《十九首》中的某些诗篇在表现乱离时代矢志不渝的夫妻深情时,也时常运用取象思维的方式,如《客从远方来》:

客从远方来,遗我一端绮。相去万余里,故人心尚尔!文彩双鸳鸯,裁为合欢被;著以长相思,缘以结不解。以胶投漆中,谁能别离此?

这首诗写的是“客”从远方替“故人”捎来“一端绮”,女子将其制作成锦被并传寄相思之情。这里的“故人”明显指丈夫。远方的丈夫托“客”带给妻子“一端绮”,本是一件小事,但其中的一个“遗”字却透露出深意。我们可以通过下文间接解释其原因——“文彩双鸳鸯”。“文彩”指绮上的花纹,花纹绘的是鸳鸯,而鸳鸯是双栖的鸟。这里,作者用丈夫赠予妻子绘有鸳鸯的“绮”来比附远在他乡的丈夫的牵挂和思念并以此传达出自己对妻子的爱意。相应地,妻子也予以了热烈的回应——“裁为合欢被”。在做“合欢被”的过程中,往衣被中填装丝绵(即“著”),然后沿着锦被的四边缀上丝线使之不解(即“缘”),绵有绵长之意,缘与因缘的缘音义相同。作者以动作为象,取妻子精心裁剪合欢被之象,通过想象,比附推论出妇人对丈夫绵绵不绝的思念,也寄托了她永远不愿与丈夫分开的心情。接下来的“以胶投漆中”取“胶”和“漆”凝固难以分离之象,比附夫妻间的因缘牢固、难解难分,更是点明了两情同心的融合无间。此诗之后,“绮被”意象开始在诗歌中流行,以丝喻思,以缘写因缘,同样也开了六朝乐府民歌同音双关的先声,如“衔碑(谐‘悲’)不得语”(《乐府诗集·清商曲辞三·读曲歌》)、“夜夜得莲(谐‘怜’)子”(《古乐府·子夜夏歌》)、“藕(谐‘偶’)异心无异”(南朝·梁·萧衍《夏歌》)等。至今,“如胶似漆”还是一个使用频繁的成语。这些物象的成功选用,所比附出的情感和意蕴,无论经历多少年都可以同怜同叹同感,此即“直而不野”,其中奥妙,是因为运用了取象思维方式。

2.取象以抒发行客望归之感

感情是相互的,不只是深闺思妇牵挂着远方之人,飘荡在外的游子也在心底一遍遍地思念着家乡,惦念着家人。《十九首》中有一些诗歌就运用了取象思维方式将这种感情表现出来。例如,《涉江采芙蓉》:

涉江采芙蓉,兰泽多芳草。采之欲遗谁?所思在远道。还顾望旧乡,长路漫浩浩。同心而离居,忧伤以终老。

“这首诗是一位漂流异地失意的人,怀念他在家乡的妻子,写出欲归不得的愁苦心情。”[9]该诗前两句起兴。“芙蓉”,即莲花、荷花,也叫“芙蕖”、“菡萏”,亦作“夫容”。“芳草”主要指兰。诗人由明艳的花草想起了“旧乡”的妻子,亦想让她明白自己的拳拳之心,因而渡江采下“芙蓉”和“芳草”,想象着妻子看到芙蓉花能忆起丈夫的情景,自然就有了“采之欲遗谁,所思在远道”两句。这里,诗人取采摘芳华并遥寄远方之象比附其对家人的眷念之情。但现实和理想是冲突的,长路漫漫,即使夫妻同心,最终也只能“忧伤终老”。这里取长路漫远之象来比附现实的重重阻碍,进而表现出游子欲归而又不得归的失望和无奈。

《涉江采芙蓉》以采芳寄远的方式表达了对“同心”人的怀念,相对它的含蓄,《明月何皎皎》一诗则比较直接:

明月何皎皎,照我罗床帏。忧愁不能寐,揽衣起徘徊。客行虽云乐,不如早旋归。出户独彷徨,愁思当告谁?引领还入房,泪下沾裳衣。

这首诗歌也是久客思归之作。诗歌开始就选取了“明月”这一意象,明月照在轻薄透光的床帐上,夜深人静之时极易触发人的思绪。在中国古典诗歌中,月夜常常被视为思乡怀人之作的背景,这首诗也不例外,在皓月悬空的夜晚,他(她)的内心十分忧愁,辗转“不能寐”。这里,诗人取夜月映照床帏的朦胧之象,通过想象,来比附其孤寂而难以排解的心情。这份孤寂和忧愁具体指什么呢?下文“客行虽云乐,不如早旋归”直接揭露出原因——客居外已久,不如早早还家。然而,心中所想毕竟与现实不同。诗人可能由于某些原因不能立即还乡,所以如今只能在深夜披上衣物,独自徘徊,望着明亮的月光寄托自己对家乡故园的思念。这种“愁思”让诗人“彷徨”,即使是“出户”,也不知向谁言说,只能默默地“引领”入房,任泪水沾满衣襟。在这首诗中,诗人以一系列连续的动作为象,取其在明月夜辗转不寐,然后披衣出户、独自徘徊,最后只能伸颈远望、泣下沾裳之事象明确地比附内心对家园的怀念及欲归不得的黯然神伤。

(二)取象述失意

身处异乡的游子之所以选择远游,一个重要原因是有着积极出世的抱负,如《回车驾言迈》中所写的“奄忽随物化,荣名以为宝”就体现了这种远大志向。他们中虽然也有在仕途上腾达的,但绝大多数却是饱尝了世态的炎凉,人情的冷暖。《十九首》中的一些诗歌便是用取象思维方式抒写这种失意感伤之情。其中,较有代表性的如《明月皎夜光》:

明月皎夜光,促织鸣东壁;玉衡指孟冬,众星何历历!白露沾野草,时节忽复易;秋蝉鸣树间,玄鸟逝安适?昔我同门友,高举振六翮;不念携手好,弃我如遗迹。南箕北有斗,牵牛不负轭;良无盘石固,虚名复何益!

该诗是秋夜即兴之作,表达了失意之人的怅惘和孤独,最后“归结到显贵的朋友不相援引,表示无限的怨望”。[10]这首诗可分为三部分:前八句是景物的描写及引发的时光易逝之感,中间四句是事实的叙述,最后四句是诗人的感慨。

秋夜月明,“东壁促织”与“树间秋蝉”悲鸣,白露已经沾上野草,可知时节之变。这里取季节的易变之象比附人情的骤变,即下文提到的“不念携手好,弃我如遗迹”。一个“忽”字点明了角色转换之突然与迅速。第一部分末尾两句,诗人取在树上鸣叫的秋蝉比附“弃我如遗迹”的朋友,“鸣”字说明朋友已飞上枝头,仕途通达。“玄鸟逝安适”一句耐人寻味,一般来说,天气转凉之时玄鸟必定要飞回南方和暖之地,诗人却多此一问,透露出其内心无法遏止的怨愤。为何?往昔你我患难与共,今日你已飞黄腾达,以我们往日的情分提携我一下,本是情理中事,而你却“弃我如遗迹”,这让我该说什么呢?今非昔比,诗人由此产生的失意孤独之感便显得自然而然。“南箕北有斗,牵牛不负轭”化用了《诗·小雅·大东》中的诗句——“维南有箕,不可以簸扬。维北有斗,不可以挹酒浆”;“睆彼牵牛,不以服箱”。“箕”、“斗”、“牵牛”都是星名。可是,“箕”的形状虽像簸箕,却不能用来扬米去糠;“斗”的形状虽像酒器,但不能用来舀酒;牵牛虽以“牛”命名,但不能当做牛用。单看这两句诗,其义难寻,但是放在诗中,通过想象和体悟可以发现,诗人其实是取“箕”、“斗”、“牵牛”这些有“名”之物却与现实之物的实际意义相去甚远之象来比附“同门友”空有“同门”之名而无真实的友谊。也就是说,虽然有朋友之名,但是前途高升的朋友却不能提携自己,这样的朋友是有名无实的。如此凉薄的人情使诗人感触良多,道出“良无盘石固,虚名何所益”的愤慨。这两句则是取“磐石”坚固的特性,比附推论出不管名声、地位都是虚有其表、不能长久的道理。

整首诗构思奇特,选取了多种物象和事象,主客观水乳交融,寄寓了世态炎凉、人心易变、虚名不能长久的抽象事理,愤懑不平与感伤失意浓烈,充分体现了钟嵘所言的“文温以丽,意悲而远”的特点,而这也正是因为运用了取象思维方式。

生离死别,思乡怀亲,人情冷暖,悲欢离合,对于颠簸无依、情感细腻的文人来说,感受尤深,在嘉会良宴上也难以排遣失意之感。例如,《今日良宴会》:

今日良宴会,欢乐难具陈。弹筝奋逸响,新声妙入神。令德唱高言,识曲听其真;齐心同所愿,含意俱未申。人生寄一世,奄忽若飙尘;何不策高足,先据要路津?无为守穷贱,轗轲长苦辛。

这首诗以前四句起兴。“良宴会”犹言热闹的场景。宴会上,丝竹管弦之声延绵不绝,奏者听者沉醉于新声,这种人间“事象”,给人以喜庆欢乐的感觉。这时,诗人笔锋陡转,“人生寄一世,奄忽若飙尘”将人生比作飙尘。“飙”指暴风,“飙尘”即在狂风中卷起来的尘土。一方面,诗人取暴风旋起旋止之象,通过想象,比附人生短促之意;另一方面,又取被狂风卷起的尘土即聚即散之象比附出人生的空虚和无奈。正因为这样,诗人高呼“何不策高足,先据要路津?”但是,让人失望的是,这种想要捷足先登,不想长守贫贱的理想被“轗轲”和“苦辛”粉碎。对于落魄文人、潦倒士子而言,宦海浮沉难以掌控,前途渺茫不知归宿,他们的心中充满失落。于是,对自身飘渺无依的命运的悲伤通过“良宴会”这个大环境渲染出来。这里,诗人取坎坷苦辛的处境之象比附仕途屡遭挫折。表面看似热闹欢乐的“良宴会”实则是一群“轗轲长苦辛”的苦闷之士的集会,纷繁热闹的场面恰恰反衬出在座的失意之士的不平与不满,及其对人生短暂与空虚的感慨。

(三)取象叹生死

《十九首》中有多首诗歌表达了对生死的慨叹:“青青陵上柏,磊磊磵中石;人生天地间,忽如远行客”(《青青陵上柏》);“良无盘石固,虚名复何益”(《明月皎夜光》);“人生非金石,岂能长寿考?”(《回车驾言迈》)四季常青的柏树、众石攒聚的涧中石、坚固不移的盘石和金石等自然物象写出了生命的永恒,但与之相对的人的生命则短暂易逝,自然引起了诗人们“白露沾野草,时节忽复易”(《明月皎夜光》),“‘晨风’怀苦心,‘蟋蟀’仍局促”(《东城高且长》),“浩浩阴阳移,年命如朝露”(《驱车上东门》)的哀叹。诗人运用取象思维方式慨叹生命无常,在《驱车上东门》中表现得最为显著:

驱车上东门,遥望郭北墓。白杨何萧萧!松柏夹广路。下有陈死人,杳杳即长暮;潜寐黄泉下,千载永不寤。浩浩阴阳移,年命如朝露。人生忽如寄,寿无金石固。万岁更相送,圣贤莫能度。服食求神仙,多为药所误。不如饮美酒,被服纨与素。

诗人游荡洛阳,遥望北邙山,尽入眼底的是坟头墓地上的白杨在秋风中发出悲鸣,广阔的墓道两旁松柏森森。古代墓地多种树木,用以标志,便于后代子孙祭扫,尤以松柏和白杨最为普遍。这里,诗人取墟墓植物生长之象,很容易让人想到死亡,以此比附人死之久,与下文“陈死人”、“永不寤”相合。朱筠曰:“因‘白杨’‘松柏’,想到‘黄泉’‘死人’;‘陈’字妙,‘永’字妙,此处越说得狠,下文越感慨得透。”[9]

不仅如此,诗人还将安眠地下的“陈死人”与“年命如朝露”的短暂人生形成鲜明对比。“朝露”是黎明时产生而阳光一出即消失的生命十分短暂的物象。诗人取朝露之象比附人的生命的脆弱和短促。逝者已矣,不会复生;生者虽在,却如朝露。一朝远逝,亦是千载不醒。时过境迁,诗人感受到世事匆匆,发出“人生忽如寄,寿无金石固”的感喟。在认识到祈求长生的谬误后,毅然选择“饮美酒”和“被服纨素”。这里,诗人取“饮美酒”、“被纨素”的奢华之象比附其及时行乐的态度。结合当时的背景,及时行乐显然是羁旅失意之人的一时快语。整首诗的感情基调悲缓凄凉,渗透于其中的悲凉无力之感,令人唏嘘慨叹。

《十九首》中,《去者日以疏》堪称《驱车上东门》的姊妹篇。二者所选物象和抒写内容基本相同。在《去者日以疏》中,诗人不仅描写了植于垒垒丘坟上的白杨在秋风中呼啸的阴森萧瑟的画面,更道出了“古墓犁为田,松柏摧为薪;白杨多悲风,萧萧愁杀人”的残酷现实。许多古墓已被犁成平地,墓上的松柏也被砍断当做薪柴,只剩下那些幸存的白杨在寒风中飒飒作响,给人一种阴冷之感。这里,诗人取“古墓犁为田,松柏摧为薪”之象,通过想象,比附沧海桑田的人生变迁:人终究是要死去的,坟墓可谓是人的最后归宿。可是,在世之人不但会很快忘记逝者,而且连死者的坟墓也不久留。面对这样惨淡的人生,生命的虚无悲凉之感不言而喻,对生死的焦灼忧患也不免引人深思。

三、《古诗十九首》的取象思维方式对魏晋五言诗的影响

从第一首五言诗(班固《咏史》)产生到汉末出现的《古诗十九首》,五言诗有了极大发展。在建安时期,五言诗达到鼎盛。正如刘勰《文心雕龙·明诗》所说:“暨建安之初,五言腾踊,文帝、陈思,纵辔以骋节;王徐应刘,望路而争驱;并怜风月,狎池苑,述恩荣,叙酣宴;慷慨以任气,磊落以使才。”[11]尔后,经过两晋南北朝的发展,五言诗逐渐成为中国诗歌史上主要的诗体之一。

随着取象思维方式的不断完善,《古诗十九首》中所蕴含的取象比附也常现于后世五言诗中,尤其是对魏晋五言诗,如建安七子和曹植的诗歌、阮籍的咏怀诗、郭璞的游仙诗、陶潜的田园诗以及谢灵运的山水诗等都有较大影响。现简略分析建安七子和曹植诗歌中取象比附的运用。

《十九首》中有许多诗歌提及人生短促之感,建安七子和曹植的诗歌中也流露出这种情绪,同时抒发建功立业的政治抱负。例如,徐干《室思诗》中“人生一世间,忽若暮春草”,曹植《薤露行》中“人居一世间,忽若风吹尘”和王粲《杂诗》中“风飚扬尘起,白日忽已冥”与《古诗十九首·今日良宴会》中“人生寄一世,奄忽若飙尘”有异曲同工之妙。徐诗取“暮春草”即将枯萎之象,曹诗取风吹后扬起灰尘之象,王诗中取狂风扬尘之象,皆比附生命的短暂和虚无,形象自然。曹植《送应氏》(其二)“天地无终极,人命若朝霜”与《古诗十九首·驱车上东门》中“浩浩阴阳移,年命如朝露”相似。诗人用朝霜比附人生,阳光下的霜露无法长存,正是人生也无法长久的写照。再如,陈琳《游览》中有“嘉木凋绿叶,芳草纤红荣”,诗中取秋景中绿叶凋落、红花纤谢之象,比附年命衰老,日月流逝。正是这种感伤,诗人发出“建功不及时,钟鼎何所铭”的感慨,并决定“立德垂功名”,气势可见一斑。

诗人的抱负是远大的,他们也常常在动荡不安的社会中碰壁,但他们又是不屈不挠的。例如,曹植《七哀诗》中“君若清路尘,妾若沙水泥;浮沉各异势,会合何时谐?愿为西南风,长逝入君怀”。诗人以“清路尘”比附丈夫,以“沙水泥”比附妻子,取思妇与丈夫的离异之象比附自己在政治上被排挤的境况;即使如此,诗人“愿为西南风,长逝入君怀”,这里诗人取妻子甘愿化为西南风而长久入君怀之象比附其忠君报国的衷肠。可以看出,这里的取象比附(即用“清路尘”比附丈夫,用“沙水泥”比附妻子)有《十九首》中《冉冉孤竹生》、《明月有高楼》等诗的影子。又如,曹植在《鰕鳝篇》直言:“鰕鳝游潢潦,不知江海流;燕雀戏藩柴,安识鸿鹄游?”诗人以“鰕鳝”和“燕雀”比附胸无大志、“势利唯是谋”的小人,以“鸿鹄”比附自己,取虾鳝游于浅水,燕雀在蓬篙间戏耍之象,两相对比,比附自身的远大志向和进取精神。再如,刘祯《赠从弟三首》中有:“汎汎东流水,磷磷水中石;蘋藻生其涯,华叶纷扰溺”(其一);“亭亭山上松,瑟瑟谷中风;风声一何盛,松枝一何劲”(其二);“凤皇集南岳,徘徊孤竹根;于心有不厌,奋翅凌紫氛”(其三)。这三首诗依次取蘋藻虽生于幽涧但托身于清波之象,亭亭之松虽长于瑟瑟谷风处但苍劲伟岸之象,凤凰虽有“集南岳”、“徘徊竹根”的习性但又不满足于“竹实”之食因而奋翅飞翔之象,通过想象,比附诗人对身处贫苦境地而心怀大志、不畏外界压力却傲然挺立的美好品质的追求。

建安诗人多处战乱时代,荡子无依、征夫怀乡、闺妇相思等现象自然常出现在他们的诗中。例如,应玚《侍五官中郎将建章台集诗》以“朝雁鸣云中,音响一何哀;问子游何乡,戢翼正徘徊”开篇,这里诗人用鸣雁比附自己,暗示自己过去穷困忧愁的生活。同时取清晨飞雁于云中哀鸣和徘徊着收敛羽翼之象比附自己过去彷徨无依、悲凉痛苦的心情。王粲在《从军诗》中写道:“白日半西山,桑梓有余晖。蟋蟀夹岸鸣,孤鸟翩翩飞。”前人常于宅旁栽植桑树和梓树,这里取桑梓之象比附故乡。诗人取夕阳将落未落,斜晖犹挂桑梓枝头,岸上蟋蟀声声哀鸣,暮霭下孤鸟乱窜之象比附征夫的思乡之情。在徐干《情诗》“炉薰阖不用,镜匣上尘生”中,诗人取长时间无心使用熏炉,平时照颜梳妆用的镜匣蒙上灰尘之象比附闺妇因相思而产生的百无聊赖之感。在徐干另外一首《于清河见挽船士新婚与妻别诗》“愿为双黄鹄,比翼戏清池”中,诗人取双黄鹄比翼戏耍于清池之象比附伉俪间的融合无间。曹植《送应氏》(其二)中的“愿为比翼鸟,施翮起高翔”,则是取比翼鸟振翅高飞之象比附诗人与友人的深厚友谊及其对友人即将远行的祝愿。另外,曹植在《美女篇》中以美女的美丽容貌和高贵品格比附诗人自身的美好才华和品质,之后取美女的坎坷命运和无奈叹息之象,实则是比附诗人在人生和政治上屡受打击却又没有出路的无奈心情;《吁嗟篇》中,诗人取飞蓬多次流转于阡陌并在风的作用下上天入地之象比附其屡被迁徙的飘荡生活,饱含辛酸和痛楚。

在战火纷飞的时代,诗人不仅写出个体的离愁别恨,更用凌厉的笔锋展示了妻离子散、饿殍遍野的悲惨画面,他们同情游子思妇的伤痛,更心怀民生疾苦。例如,王粲《七哀诗三首》(其一)中所写:“出门无所见,白骨蔽平原;路有饥妇人,抱子弃草间。”诗人取途中满眼白骨遍布平原和饥妇无奈弃子之事象比附当时派系混战所造成的悲惨景象以及给人们带来的深重灾难,让人潸然泪下。再如,阮瑀《驾出北郭门》,整首诗取饥寒交迫、骨瘦如柴的孤儿被后母严重虐待,只好跑到亲娘的坟墓前痛哭和哀叹困苦之事象,比附推论出封建社会家庭关系冷酷无情的一个侧面,今天读来亦极其感人。

由此可见,魏晋及后世五言诗继承了《古诗十九首》中的取象比附手法,体现了古典诗歌的诗意美和意蕴美。作为一种特殊的思维方式,取象思维方式无疑为古代诗歌增添了一抹独特的亮色。

《古诗十九首》之所以能流传不朽,其中一个原因便是“受到《周易》的影响,运用了取象思维方式进行创作”,[12]其所取物象较之《易经》更加鲜活,均为人们所熟知,因而更具感染力。取象思维方式在《古诗十九首》中的运用,使得原本短小精悍的诗歌有了更深更丰富的意旨,收到了“以浅寓深”、“言有尽而意无穷”的效果。取象思维方式反映了中国人善于含蓄婉转地表达感情及阐释客观道理的思维特点。将取象思维方式与具体文学作品结合起来分析,揭示取象思维在文学作品中通过取象比附从而达到寓意丰富、余韵绵长的目的的原因之所在,是具有一定意义的。

[1] 于春海.论取象思维方式——易学文化精神及其现代价值讨论之一[J].周易研究,2000,(4):77.

[2] 于春海.《诗经》中的取象思维方式——《易》学文化精神及其现代价值讨论之二[J].延边大学学报(社会科学版),2000,(3):54.

[3] 于春海(译评).易经[M].长春:吉林文史出版社,2007.85.

[4] [梁]刘勰著,范文澜注.《文心雕龙注》(上)·比兴第三十六[M].北京:人民文学出版社,1962.601.

[5] [宋]朱熹集注.《诗集传》(第1版)[M].上海:中华书局,1958.11.

[6] 蔡燕梅.《古诗十九首》“兴”的运用研究[J].安徽文学(下半月),2009,(6):90.

[7] [梁]刘勰著.文心雕龙校注(第3版)[M].上海:中华书局,1959.34.

[8] [南朝]钟嵘著,曹旭集注.诗品集注(第1版)[M].上海:上海古籍出版社,1994.75,75.

[9] 马茂元.古诗十九首初探[M].西安: 陕西人民出版社,1981.18,70,76,91.

[10] 隋树森.《古诗十九首集释》卷四“评论”[M].上海:中华书局,1955.6.

[11] 张亚新.试论《古诗十九首》对建安诗歌的影响[J].延安大学学报(社会科学版),1981,(1):3.

[12] 于春海,曹春茹.《周易》取象思维方式对《庄子》寓言的影响[J].延边大学学报(社会科学版),2008,(1):100.