“体用”范畴下的选文模式与现代启示

● 杨澄宇

与其他课程不同,语文课程的教科书编撰一直采用“选文”模式,而非学科知识体系的直接铺陈与递进。而采用基于“选文”的编写方式,也是因为语文课程的特殊性质所造成:其上位学科的性质与知识体系,有极大部分是模糊与默会的。正因为无法按照特定的知识体系来构建庞大的语文学科,且语文也不应由这些条条框框所束缚,所以只有通过一篇篇的“选文”采撷,来建筑母语教育的巢穴。

在课程实施中,对于课程的认知即由对于这些单独成章的“选文”的学习所构成,所以,对于语文课程内容的把握以及难易程度的感知,很大程度上变成了对于一套教材“选文”的整体观感。而这,因为缺乏定量的标准,常常是微妙以至于矛盾的,譬如,有不少一线教师认为各套教材都存在或多或少的繁、难、偏、旧现象;但是,另一反面,又同时呼吁选文的经典性。又比如,任何一篇经典文章的入选与删除,都会引起正反两方面的意见。“选文”似乎已经超越了教育本身的范畴。故此,本文对于具体某篇的选文不做标准上的讨论,而只是用一种新的视角来“浮光掠影”,以期有不一样的启示。

教科书的“选文”制度非是现代课程的创造,而是古已有之。“古者诗三千余篇,及至孔子,去其重,取可施于礼义。……三百五篇,孔子皆弦歌之,亦求合《韶》、《武》雅颂之音。礼乐自此可得而述,以备王道,成六艺。 ”(《史记·孔子世家》)孔子勘选《诗经》,开选本之先河,从最广泛的意义上来说,也是一种教育行为。至于萧统之《文选》,其选文的“事出于沉思,义归乎翰藻”标准(《文选序》)更是被后世诸多选本奉为圭臬,而《文选》之流行,以及“《文选》学”之兴起,也是和“教育评价”,即隋唐之科举推重此书息息相关。[1]

在探讨“选文”制度之前,首先必须基于中国古代对于“文”的理解之上。“文”是弥纶广廓的,是与“天文”,“地文”而相对的“人文”,正所谓“文之为大,言不可己,上应天光,下符地理。”[2]

在一个社会化早熟的先民时代,它很早就代表了一切“道德”化的“行为”与“作品”,譬如唐代顾况曾云:“周语之略曰:孝敬忠信仁义智勇教惠让,皆文也。”[3]既如此,传统所谓“文学”并非现代汉语中来源于“西方文学”的意义,而是来自孔门“游、夏”之“文学”,泛指关于文的学问与法式。在这样的“杂文学”,或今日所谓“大语文”的概念下,“文”的高低一定是与“德行”相关的。当然,不能忽视的是,“文”本身的自我审美价值,即现代意义上的“纯文学”性也会自我发展。但是,“道”与“德”始终是统摄其上的阳光与阴影。而占据“文”之金字塔最高端的则是“经”,儒家传统之经典。就是在强调“艺术”性的《文选》中,也只能“虚晃一枪”:“若夫姬公之籍,孔父之书,与日月俱悬,鬼神争奥,孝敬之准式,人伦之师友,岂可重以芟荑?”(《文选序》)——“恰因为其至高无上,所以鄙选本于此无话可说。”

“文”之弥纶群言与“经”之至高地位,是古代“选文”制度的两个大背景。在此之上,则有两大取向:基于第一点的“网罗放佚”,以及以“经典”为最高评价标准的“删汰繁芜”。第一种选文制度不在本文的讨论之内,其实就算是以“网罗齐全”为己任的《四库全书》之类全书,也隐含着“删繁就简”的内在逻辑。至于何谓“繁”,谁是“简”,则自有一套道德标准。

所以,就本文讨论的“删汰繁芜”的“选文”,或“选本”制度而言,与其说它是一种编撰手段,不妨说它就是一种泛文学的批评方法。[4]本文并不着重讨论这种“批评”的评价标准为何,而是探讨这种“方法”的运作机理。郭英德先生曾指出,由行为方式向文本方式的变迁是古代文体分类生成方式的主要方向。[5]所谓行为方式,即每一种文体都和与之相对应的行为方式以及社会功能所一致;而文本方式,即文本的“体格声调”已经有了自觉的发展和定型,不恰当的说法,乃是“形式”的自觉。 譬如,《文选》中,“诏”、“册”、“令”、“教”、“策”、“表”等分类方式,皆是与文本所用的行为相关;而“诗”、“赋”、“骚”、“七”则有了鲜明的文本特色,也许最初也是由特定的行为方式而来,但渐渐地,其文本特点已经赋予了其非特定行为与社会功能的“本领”。

于前者,可以说是“文以类分”;而后者,则是“文以体分”。进一步而言,是“以用定体”和“以体定用”的区别。所谓“以用定体”,即文章的具体“功用”决定其“体裁”;“以体定用”则是形式化的“体裁”决定了文章的内容与功用。前者是行为的自觉,而后者是文本的自觉。这恰与中国传统思维极为重视的“体用”关系所契合。

“体用”,在本体论的范畴上,按照中国传统文论思想的阐释,“文”之本质为“道”,那么,文之“体用”,当然是“以体定用”。这在具体选文中,不可避免地会涉及到价值观上的取舍,如上文所言,毫无疑问是以儒家经典所体现之“道”为宗旨。在宋明理学中,诸多学人曾对此做出过本体论上的回应,如范仲淹所说“视其体则归于物,得其理则归于圣人”(《穷神知化赋》,《范文正公别集》卷三)。这种本体论上的“体用”分析,在各个时代显示为不一样的“意识形态”,故本文不做过多阐述,只是作为一种“悬置”而保留,“存而不论”。将重点放在其下位的知识论与实践论上。

“体用”,在知识论与实践论的范畴上,具有实体和功用的意义。这里的“体”不是之前所谓“本体”,而是“文体”。 “用”也是具有“功利性”、“工具性”之“功用”。按照郭英德先生的理论,中国“选文”分类制度是从“以用定体”到“以体定用”的过程。之所以如此,恰在于“文体”本身的发展与定型。“近取诸身,远取诸物”(《易·系词》)是“以用定体”的实践,而随着文体“形式”的发展,其所包含的“内容”也愈来愈多,不再局限于特定的行为与功能。譬如,在《文选》的“赋”下的二级分类中又分为“京都、郊祀、耕籍、畋猎、纪行、游览、宫殿、江海、物色、鸟兽、志、哀伤、论文、音乐、情”诸多分类。并且,文之“实体”有定型的一面,也有“突破”的一面,钱锺书先生认为,“名家名篇,往往破体,而文体易因以恢弘焉。”[6]这种“以高行卑”的文体互参,或者是因为文体自我突破的努力,正所谓“神来之笔”;或者是因为“用”的改变,只能创造出新的文体的“不得己而为之”。

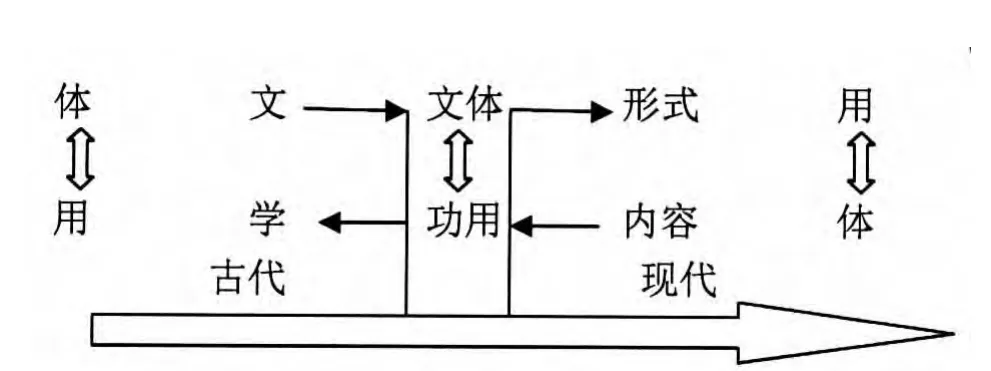

故此,“以用定体”到“以体定用”之后,至少还应该加上一个“以用定体”。如此,才符合中国传统的“互为体用”、“体用一致”之思想:

图1 体、用互参

在上图的左、右半边分别描述了古代与现代的文章“体用”观。

在最源始的意义上,“文”与“学”为“以体定用”。这里所谓的源始,是指“文”的形式还没有发展分类,是本体论与知识论尚未分野的情况。这里,文之道,即文之本质还没有被定格为某种特定的“道德”与社会精神,也就是说,其“体”是磅礴而充分的,体一而用多,故而“以体定用”。

而“文体”与“功用”,则是“以用定体”和“以体定用”的互相转化。在具体的选文模式上,有的如《文选》,基本上是“以用定体”;而后世诸多文选,则专注于特定的“体”,而简化其“类别”,譬如《古文辞类纂》。

但是,近代以来,“体与用”的关系被“形式与内容”的二元对立所取代。反映在教科书编写上,一个基本的策略则是以“形式”定“内容”。因为语文的知识被简化为“形式”,“规则”的知识;而内容,其归属处于模糊不清的状态。在这种来源于西方科学分类、对于“形式”的崇拜下,教科书的编撰,譬如现行的人教版高中教材,基本按照“诗歌”,“散文”,“小说”,“古文”等分类方法,每一个单元或每几个单元集中学习一种文体。

这样编撰最大的问题就在于“体用不一”,单一的文体无法承担多元的生活,生活在单一的文体分割中碎片化了。于此相对的语文知识则更加枯燥,似乎掌握了文体的机械论式的“形式”,就掌握了语文这门工具。然而,语文远不止于工具。二元对立的最大问题在于,固定的“形式”常常戕害丰富的“内容”,而“选文”之所以形成固定的“形式”,恰恰不在于生活本身内容的狭小,而是“内容”选择的“庸俗化”与“程式化”。选文的“形式”与“内容”在一个极低的生活层次上反倒“统一”了起来。然而,这种“体用一致”因为缺乏“体用互参”的内在动力,仅仅是“赋得”的,仅仅是享有了以“形式”为纲所代表的“科学”神性,故而,最多与儒家之道统摄下的“道德”选文一样,只不过换成了“科学”的“门面”罢了。

就人教社高中教材的编撰体系而言,其选文分类继承了近代语文学科创立以来,全力摆脱传统语文,力求“科学化”的路线与方向。而如果想要避免“形式”、“内容”的二元分离,在这种编撰取向下,笔者以为,可以通过给予“形式”更多的内涵与意义来实现属于语文的“体用一致”。恰如西方科学思想的起源之古希腊哲学中,亚里士多德的“形式因”更契合“人文”学科的目的论,而非后世所谓固化为 “条条框框”、“机械”的“形式”。也就是说,可以尝试突破现代西方语言学与文学理论对于“文体”的划分方式,将“语法”归于传统“文法”的统摄,增加“形式”的能动性与引导力,并可由此衍生出融会贯通的“新”的形式与内容。

与之相反的教材编撰策略则是如现行的苏教版教材,不以文体形式为纲,而是以生活主体为线。这样编写的理念是以内容统摄形式,颇有从“以用定体”而达到“体用互参”的努力倾向。这就让整套教科书更加“人文”了,而最大的问题恰在于在语文实践中,“现代语文”“形式知识”的取向已经深入脑海,教师们很难从这种“形式”的思维定式中走出,在文体多样的森林中,教师们常常迷路。他们需要整齐划一的白桦林大道,而非错综有致的山间小路。

但是,苏教版高中教材的编写取向与努力是值得肯定的。因为其展现了一种超越“形式”与“内容”二元论而回归“体用一致”传统的取向。这在具体编撰过程中,必然会体现出一种以内容的多元性对抗形式僵化的努力。这里的“用”已经超越并不止于某种单一的“功用”,并有从知识论向其上位的本体论反思与进发的企图与动力,所以其“体”也会是充沛而多元。

比较这两种不同的教科书编撰思想,都是在“形式”、“内容”二元对立的语文知识背景下所做的两个方向的尝试。人教版高中教材是以文体形式为纲,方便语文知识的工具化使用,并以期达到文体内容的丰富,从而实现语文素养的提高。此为新的“以体定用”。苏教版高中教材则是以内容类别为统领,并在潜移默化中,实现语文的工具性,恰如“以用定体”。两者孰优孰劣,不可一蹴而论。

笔者看来,如果不想陷入“形式”与“内容”分离的二元泥沼,不如暂时放弃固定与僵化的“形式”。先如苏教版语文高中教材“以用定体”的编排方式,待到“体”充沛起来,再走上“体用一致”的道路,似乎更为可取些。

当然,在当代的语文话语体系下,要在一个更高的层次上实现这种“体用一致”并非易事。或许更为讨巧的方法是在以内容类别为专题的单元中,尽量做到文体的相对一致。但是,这样是否又将陷入一种“原始思维”的“陷阱”——刚摆脱“体用不一”,又“体用模糊”起来。则又需仔细考量。

用“体用”视角来观察现实教课书的选文制度,进行“复古”与“还原”,是为了更高层次上的“创造”。在这过程中,新的概念,舶来的思维,足以作为“触媒”来使用。其实,“体用”之说,本来是佛教的说法,而非儒家之传统,儒家理学正是在批判了其“有体而无用”的思想中,才将“体用不离”的传统思维得以理论化,精致化。[7]另一方面,释家也在回应中国传统之“体用为一”的一元论思想中,发展出了“体——相——用”的三元结构。[8]而这,或许隐藏了解决“体、用”传统与“形式、内容”这两套很难相容的思维体系的沟通与相融的道路。也就是说,我们或许可以兼顾传统与现实,用一种更为精妙和包容的方式,来融合“体用”范畴下的传统选文模式与学科体系带来的选文方法,以及带动语文课程理论的回归、发展与创新。

[1]许逸民.论隋唐“《文选》学兴起之原因”[A].中国文选学研究会河南科技学院中文系.中国文选学(第六届文选学国际学术研讨会论文集)[C].北京:学苑出版社,2007:52.

[2]于邵.词场箴[M].中华书局影印本全唐文卷四二九.

[3]顾况.文论[M].中华书局影印本全唐文卷二十八.

[4]张伯伟.中国古代文学批评方法研究[M].北京:中华书局,2006:277.

[5]郭英德.中国古代文体学论稿[M].北京:北京大学出版社,2006:29.

[6]钱锺书.管锥篇·第三册[M].北京:中华书局,1979:891.

[7]蒙培元.理学范畴系统[M].北京:人民出版社,1998:148.

[8]对于释教在“体用”方面中国化的尝试,并发展出“体、相、用”三元论,可参见其典籍《大乘起信论》。