双孢蘑菇杂交新菌株W192选育研究*

廖剑华

(福建省农业科学院食用菌研究所,福建 福州 350014)

双孢蘑菇营养丰富,味道鲜美,是目前世界上人工栽培最广泛、产量最高、消费量最大的食用菌,产量约占世界食用菌总产量的40%左右,双孢蘑菇也是我国目前最大宗的出口创汇食用菌。

应用双孢蘑菇同核不育株间杂交技术进行品种的改良,获得的杂交菌株已占蘑菇生产用种的100%。目前同核不育单孢杂交已成为世界上应用最广泛的方法,它通过单孢分离获得自体不育的同核单孢子,这种单孢子是自体不育的,只有通过杂交成为异核体,才能出菇结实。福建省农业科学院食用菌研究所利用同核不育单孢配对杂交,育出高产优质抗逆的双孢蘑菇杂交新菌株As2796、As4607等,占全省蘑菇用种量的95%,全国的80%,累计推广应用8×108m2以上,增产鲜菇300万t,新增菇农收入100多亿元[1]。

双孢蘑菇杂交品种As2796自1992年选育成功至今已使用20年,在近年的栽培过程中表现出一些气生菌株的特性,如在湿度较大、通气不良的菇房中容易形成菌被,出菇过程中水分与通气管理不当容易产生丛菇,这些现象直接导致双孢蘑菇的减产,为了减少在栽培中出现的这些不利特性,试图与贴生亲本菌株02进行回交,改良As2796菌株的栽培特性,进一步提高产量。经过多次的回交试验,筛选获得杂交新菌株W192,该菌株进一步结合了高产菌株的生长特性,表现为菌丝生长快、不易长菌被、产量高等优良性状,已通过福建省的新品种认定,2012年~2013年产季推广面积占福建省10%以上。

1 材料与方法

1.1 材料

供试双孢蘑菇的异核体菌株02(H2型高产品种,引自荷兰)、As2796(福建蘑菇菌种研究推广站杂交菌株),它们的同核体菌株208(HG4s)、286(Hs1)等菌株由福建省农业科学院食用菌研究所提供。

1.2 方法

1.2.2 配对杂交技术

不育同核体的分离培养、鉴定与配对杂交技术,杂交菌株的分离、鉴定步骤均同前法[2-4]。

1.2.3 生物学特性测定

(1)温度试验 (栽培种培养基法测定)

同一菌株接种于含水60%的发酵棉籽壳培养基中 (以发酵棉籽壳为主要基质,添加牛粪粉、麦麸等辅助材料),分别在 10℃、15℃、20℃、25℃、30℃、35℃、40℃下培养,每种3次重复,观察菌株在低温与高温下的走菌速率。

(2)培养基含水量试验

同一菌株分别接种于含水50%、55%、60%、65%和70%的发酵棉籽壳培养基中 (以发酵棉籽壳为主要基质,添加牛粪粉、麦麸等辅助材料),在24℃下培养,每种3次重复,观察菌株在不同含水量培养基中的走菌速率。

(3)pH值试验

PDA培养基分装于500 mL的三角瓶中,高压灭菌后,取几个培养基未凝固的三角瓶,用1 mol·L-1HCl或 1 mol·L-1NaOH进行pH值调节,准确记录调到各种pH值所需的HCl或NaOH的量,然后在超净工作台内对各个三角瓶培养基进行pH值调节,随后立即倒入90 mm的培养皿制备成平板培养基。pH值检测范围4、5、6、7、8、9、10,每个pH值3次重复,观察菌株在不同pH值下的走菌速率。

1.2.4 酯酶同工酶测定

酯酶同工酶电泳样品制备、聚丙烯酰胺凝胶制备、电泳及结果分析方法均同前[5,6]。

1.2.5 栽培筛选

(1)初筛

所获的杂交菌株以塑料浅箱进行栽培,每个浅箱投二次发酵好的粪草培养料15 kg,面积为0.15 m2,每个菌株均3次重复,在床架上按随机区组排列。

(2)复筛

以床架式栽培进行出菇试验,每区面积1 m2,投二次发酵好的粪草培养料60 kg,每菌株4次重复。

(3)中型生产试验

于2010年~2011年产季在长乐市鹤上镇希尔帆食用菌有限公司进行中型生产试验,菇房为永久性红砖房,采用2次发酵层架式栽培,中试栽培面积为每个菌株300 m2,设置在同一座菇房,3次重复,每个菌株的培养料投料量与配方相同,堆料、后发酵、播种、复土时间同步,水份及通风管理按常规进行。

在初筛、复筛及中试生产试验过程中,分别观察不同菌株的菌丝生长速率、栽培特性和产质量性状。

2 结果与分析

2.1 选育过程

以酯酶同工酶为遗传标记,从供试异核体亲本As2796和02分离出的同核不育菌株,通过配对杂交,获得杂交种。其中W192菌株是由02分离的同核不育株02-286和As2796分离的同核不育株2796-208配对杂交获得杂交种 (图1)。

2.2 生物学特性

2.2.1 温度适应性

菌株W192菌丝生长温度试验结果表1。

表1 W192菌丝生长温度试验结果

温度试验结果表明,杂交新菌株W192的菌丝生长温度范围为10℃~35℃,适宜生长温度为25℃,致死温度为35℃。

3.2.2 培养基含水量适应性

菌株W192菌丝生长湿度试验结果见表2。

表2 W192菌丝生长湿度试验结果

培养基不同含水量试验结果表明,杂交新菌株192的菌丝生长的适合范围为50%~70%,适宜生长的范围为50%~65%。

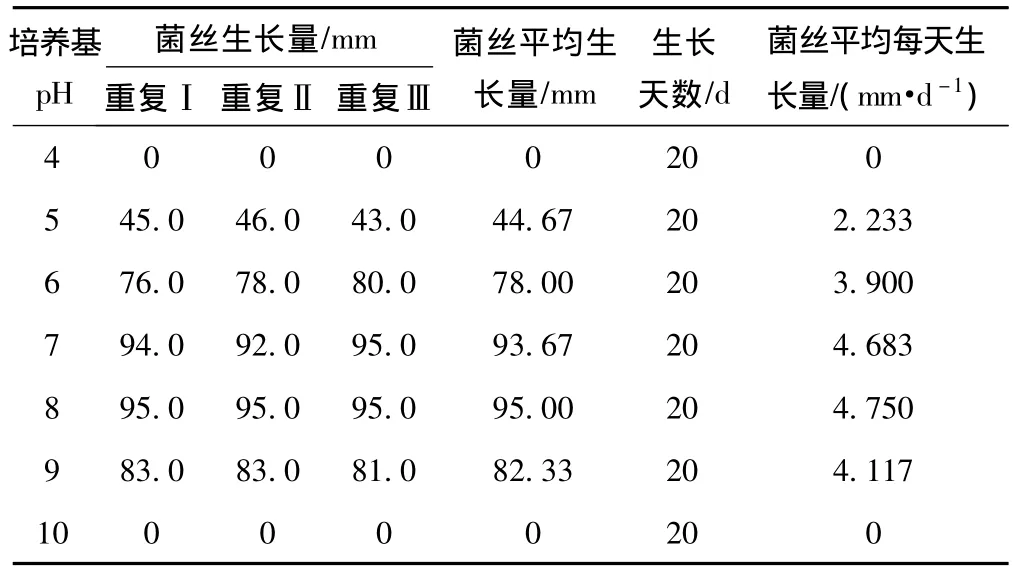

3.2.3 pH值适应性

菌株W192菌丝生长平板pH值试验结果见表3。

表3 W192菌丝生长平板pH值试验结果

平板pH值试验结果表明,杂交新菌株W192的菌丝在PDA平板上生长的pH范围为5~9,适宜生长平板pH为7。

2.3 同工酶分析

菌株同工酶分析结果见图2。

杂交新菌株W192的酯酶同工酶表型为HG5型,呈典型的杂合态,但与亲本As2796杂合态表型存在明显的差别,其中标记带A、B是W192特有的酶带。

2.4 栽培特性

2.4.1 初筛

杂交菌株与对照品种产量、质量对比情况见表4。

表4 杂交菌株与对照品种产量、质量对比

杂交菌株出菇品比试验结果表明,有5株比对照As2796长满培养料时间快1 d~2 d,采菇时间提早1 d~2 d,产量与高产亲本品种02接近,其中W192产量比对照As2796提高23.5%,粒重与对照的优质亲本As2796相当,统计分析显示杂交新菌株菌株产量与对照菌株As2796相比差异达到极显著水平。

2.4.2 复筛

部分杂交菌株与对照品种产量、质量对比情况见表5。

表5 部分杂交菌株与对照品种产量、质量对比

上述优选出的5株杂交新菌株经过复筛,品比试验的结果表明,杂交新菌株与对照As2796产量相比均有较大提高,而粒重与对照的优质亲本As2796相当,其中W192产量提高20%,统计分析显示杂交新菌株产量与对照菌株As2796相比差异达到极显著水平。

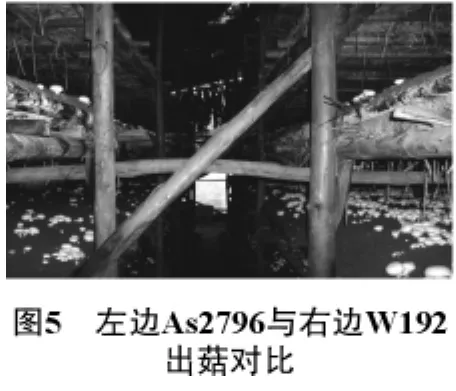

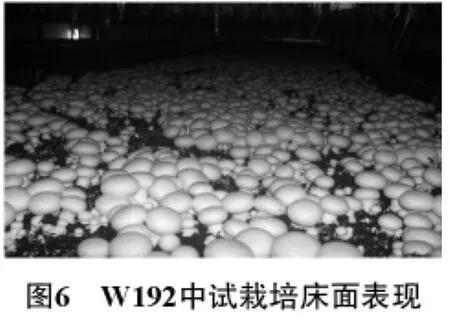

2.4.3 中试生产试验

不同菌株生长发育情况见表6。

表6 不同菌株生长发育情况

双孢蘑菇新品种W192菌丝生长为贴生类型菌丝,W2000菌丝生长为半贴生类型,As2796是气生型菌丝。由表6可见,在栽培种麦粒培养基上,3个品种均为30 d左右透瓶。在床面培养料吃料走菌时间快1 d~2 d,新菌株W192、W2000爬土能力强,出菇时间比As2796快2 d~3 d,出菇潮次比较明显。各菌株产量比较情况见表7。

表7 各菌株产量比较

由表7可见,从2010年12月12日开始采收双孢蘑菇到2011年4月12日结束。各菌株产量分别为W192双孢蘑菇总产量 3 168.5 kg、平均单产 10.56 kg·m-2,W2000总产量3 048.3 kg、平均单产10.16 kg·m-2,As2796总产量2 634.7 kg,平均单产8.78 kg·m-2;W192、W2000两菌株分别比对照菌株As2796增产20.2%和15.7%,质量与As2796相当(图3~图6)。

3 讨论

双孢蘑菇的新品种选育主要采取杂交育种技术,应用杂交菌株与其亲本进行回交,可进一步提高杂交菌株的产量。本文通过杂交菌株As2796与其高产亲本02的不同配对杂交组合筛选试验,获得一系列高产优质菌株,杂交菌株在产量上比As2796均有大幅度的提高。

杂交新菌株W192菌丝形态表现为贴生类型,通过PDA培养基的多次转管,菌丝形态表现稳定,在麦粒培养基上也不会出现菌被,适合于塑料无菌透气袋菌种的生产。

杂交新菌株W192适用于经二次发酵的粪草料栽培,表现出耐肥、耐水和适应性广的特点,要求每平方米投料量30 kg~35 kg,C∶N≈(28~30)∶1,含氮量 1.5%~1.6%,含水量65%~68%,pH值在7左右,正常管理的喷水量不少于高产菌株。菌种播种后萌稍慢,菌丝吃料速度中等偏快,生长强壮有力,抗逆性较强,不易出现菌被。菌丝爬土速度中等偏快,纽结能力强,生长快,因此开采时间比As2796早1 d~2 d。该菌株基本单生,成菇率高,1潮~4潮产量较多,转潮比较明显,该菌株不宜薄料栽培,料含氮量太低或水分不足都会影响产量或产生薄菇和空腹菇等质量不良现象。

[1]王泽生.双孢蘑菇杂交育种研究进展[J].中国食用菌,1992,11(4):10-12.

[2]Wang HC,Wang ZS.The prediction of strain characteristics of Agaricus bisporus by the application of isozyme electrophoresis [J].Mushroom Science,1989,12(1):87-100.

[3]Wang ZS,Liao JH.Study on the crossbreeding techniques of Agaricus bisporus [J].Microl.Neotrop.,1990(3):1-12.

[4]Wang ZS,Wang HC.Isozyme patterns and charateristics of hybrid strains of Agaricus bisporus [J].Microl.Neotrop.,1990(3):19-29.

[5]Wang ZS,Liao JH,Li FG,et al.Studies on the genetic basis of esterase isozyme loci Est A,B and C in Agaricus bisporus[J].Mushroom Science,1991,13(1):3-9.

[6]王泽生.应用同工酶电泳法分析双孢蘑菇白色菌株间的种内亲缘关系 [J].福建食用菌,1991,1(2):20-25.

——记上海志磊食用菌种植专业合作社