按察使与晚清省级外交机构的演化

孙洪军,高廷爱

(江苏科技大学 马克思主义学院,江苏 镇江212003)

提刑按察使也称“臬司”,是清代省级主管政法的主要官员。按察使与总督、巡抚、布政使、学政等官员组成行省领导班子,共同处理行省日常事务。鸦片战争以前,在朝贡体系下,中央对外交涉主要由礼部和理藩院主管;而行省对外交涉则主要由总督或巡抚主管。鸦片战争改变了中国历史发展方向,列强的坚船利炮轰开了中国闭关自守的大门。在镇压太平天国农民运动和第二次鸦片战争与洋人交涉过程中,清政府对外交涉活动日渐增多,传统对外交涉机构已不能满足日益繁重的交涉任务需要,1861年清政府设立了总理各国事务衙门,作为主管对外交涉、创办洋务的中央领导机构;但清政府并未同时设置各行省的对外交涉机构。此后,各行省根据洋务、教务等繁简情况,陆续设置名称不一、职责各异的对外交涉机构。对晚清省级涉外机构的研究,学者们历来少有专论;认真疏理晚清省级外交机构沿革以及按察使职能演变,理清近代中国外交体制变迁,对于理解中国社会现代化艰难历程具有重要意义。

一、省级外交机构产生的动因

(一)晚清以前清政府的外交机构

鸦片战争前,政府主持外交事务的机构主要是中央的礼部和理藩院。对于属国的朝贡、敕封及与外洋国家的交往,“礼部掌管的是东南两方由海路往来的,其由西、北两方来往的国家,则由理藩院掌管”[1]61。地方行政机构中只有各省总督与巡抚具有对外交涉权力,各省并没有设置专门的对外交涉机构。

现代意义上的外交是主权国家之间在平等基础上的交往。鸦片战争前,清朝与琉球、越南、泰国、朝鲜等国交往因双方存在比较稳定的宗藩关系,故算不上现代意义上的外交关系。根据这一标准,鸦片战争前清政府与沙皇俄国就中俄边界的交涉,可算作比较现代意义上的外交了。

鸦片战争以前清政府很少进行国家间的平等交往,也就缺乏在平等基础上的对外交涉机构。鸦片战争失败,迫使清朝放下天朝大国架子,抛却万邦来朝的虚荣,开始中英交涉。此时,中国并没有现代意义上的专门外交机构,更无熟悉外洋情形、具有外交才能的官员可以在谈判桌上与英国代表沉着斡旋,交涉各员均为临时差委,带有很大随意性。如第一次鸦片战争中的钦差大臣耆英、两江总督伊里布、四等侍卫咸龄、江苏按察使黄恩彤等与英国代表的谈判与签约,第二次鸦片战争中两江总督何桂清、江苏巡抚赵德辙、布政使王有龄、按察使薛焕等参与《天津条约》谈判等,都是临时差委。第二次鸦片战争中江苏按察使薛焕之所以被清朝皇帝差委参与对英、法两国交涉,是因为“该员平日居官勤谨,在上海道任内,素为夷人信服,办事甚为得体。复面询何桂清,与所闻相同,现在办理夷务,克期得力”[2]卷30页1131。晚清时期行省督抚与两司等官受皇帝差委参与签订条约、商订商约谈判,是现代意义上真正的外交活动。当然,这种外交活动是建立在列强对中国实施军事征服与武力威逼基础上的不平等外交活动。

(二)地方外交机构产生的动因

1.列强侵略的必然结果

1840年以后,大清王朝在反侵略战争中屡战屡败,数以百计不平等条约的签订,使中国闭关自守的国门逐渐被打开,东西方列强或通商,或传教,或游历,或探险,纷纷涌入中国,华洋混杂,五方杂处,中外商务纠纷、民教争端纷至迭出。列强的坚船利炮征服了清政府,以武力为后盾迫使清政府对基督教解禁,以不平等条约为护符进行野蛮传教,更表现出其侵略的一面。因此,“基督教传入中国一开始就是灾难性的,这是因为它被侵略者所利用,倚仗不平等条约和炮舰政策强加给中国人民的。”[3]66这种野蛮文化侵略引起了中国人民强烈反感与奋起抗争,导致晚清时期教案频繁发生,而19世纪后半叶则更为教案多发期,“这一时期共发生大、小教案约400余起”[4]379-380。如果将时域扩大到整个晚清时期,“据不完全统计,近代教案至少有1 300余起”[5]。办理中外交涉特别是教案交涉,日渐成为省级政府一项繁难而重要的公务。

咸丰八年(1858)五月十六日签订的《中英天津条约》第七款规定:“大英国君主酌看通商各口之要,设立领事官……领事官、署领事官与道台同品;副领事官、署副领事官及翻译官与知府同品。”[6]97次日签订的《中法天津条约》第四款规定:“将来两国官员、办公人等因公往来,各随名位高下,准用平行之礼……两国平等官员照相并之礼。”[6]105此二约建立起外国使节与中国官员品级的对应关系,此后按照官场礼仪在对外交涉中有了按品接待的根据;设立专门对外交涉机构以适应列强侵华的需要,成为清政府外交当务之急。

随着教案日渐增多,教案交涉日趋频繁,为便于地方官与教士交涉对口接待,光绪五年(1899)二月四日清政府颁布《地方官接待传教士事宜款项》,其第一款规定:“分别教中品秩,如总主教或主教,其品位既与督抚相同,应准其请见总督、巡抚……摄位司铎、大司铎,准其请见司道。其余司铎,准其请见府、州、县各官,自督抚、司道、府、厅、州、县各官,亦要照品秩以礼相答。”其第四款规定:“各省出有重要教案……该地方官遇主教、司铎等员来商,应迅速和衷商办拟结。”[6]862-863清政府用法律形式规定了按察使与摄位司铎、大司铎同品的交涉地位,主管一省司法的按察使理所当然成为教案交涉参与者。从此,按察使在处理教案交涉时可以直接与品级大体相当的传教士进行对等交涉。

传统社会中地方政府官员除督抚外并没有对外交涉权力,晚清时期地方官员参与教案、商务等对外交涉活动日益频繁,正是东西方列强对中国进行变本加厉侵略的必然结果。

2.完善社会管理的客观要求

《南京条约》签订后,随着通商口岸的开放,清政府于咸丰四年在上海设立江海关,此后相继设立粤海关、浙海关、津海关等,委派海关道管理进出口贸易。因海关道与各国领事交际,对条约章程非常熟悉,因此各省凡关中外商务、教务交涉多委托海关道协助办理,十分便利。

再败于第二次鸦片战争的清政府为满足西方列强要求、适应已经发生巨大变化的政治形势,于1861年在北京设立总理各国事务衙门作为中央分管外交事务的专门机构,又设立南、北洋通商大臣(后分别由两江总督、直隶总督兼任)管理对外贸易:“南、北洋通商大臣与总署无隶属关系。其外交活动小则自办,大则请旨,总署居于传达地位。1870年李鸿章任北洋通商大臣后,北洋往往成为朝廷办理外交最为重要机构。”[7]123

必须指出的是,南、北洋通商大臣管理对外贸易,但不设专门官员,而是由两江总督、直隶总督兼任,虽在地方是对外交涉机构,仍属于中央的派出机构,分别管理长江口以南、以北各口的区域性对外贸易,尚不是行省的对外交涉机构。清政府在江苏、湖北等省通商口岸设置的海关道,“凡有中外交涉事件,多由关道衙门经理。其重要事务即由关道转详商办。以各该道稽查商务时,与各国领事官文牍相通,即条约章程亦皆熟悉,办理较易得力”。应该说明的是,海关道虽然是进行商务、教务交涉的外交机构,但海关道隶属于海关总署,并不直接隶属于总督或巡抚领导的省级政府,因而也算不上是省级对外交涉机构。那些不设海关道的省份,“遇有交涉事件,均由地方官持平办理”[8]册1页565。随着教案交涉事务增多与洋务事业发展,创建省级对外交涉机构势在必行。

二、省级外交机构的创设

(一)省级外交机构的肇始

鸦片战争后,江苏省设置的临时性局所中,“属于外交者有二:一为同治五年(1866)十二月[成]立的下关稽查洋务局,一为同治七年(1868)十月成立的金陵洋务局”[9]216。这是我们看到的“洋务局”的较早材料,虽未冠名“江苏省”,但应是省级对外交涉机构的雏形了。

光绪七年(1881)十一月,内阁侍读学士张之洞外放山西巡抚,八年十二月在《山西巡抚张之洞奏报晋省设教案局办理教案情形片》中,他奏报说:“晋省民教交涉事件,近年日渐繁多……臣到任后,察此情状,因设立教案局,派令冀宁道专司其事……遇有教案,令教堂函致该局,衡量事理,依据条约,分别准驳。其来臣处径渎者,斥之不答……秋冬以来,稍觉安静。”[10]371张之洞创立山西教案局,是各省设立比较早的专管教案交涉的省级机构。

光绪十年四月一日,为解决“各国通商以来,中外交涉,事体繁多,自应筹知彼知己之法,为可大可久之图”问题,张之洞颁布《札司局设局讲习洋务》,内载:“现于省垣建设洋务局,延访习西事通达体用诸人,举凡天文、算学、水法、地舆、格物、制器、公约、条约、语言、文字、兵械、船炮、矿学、电汽诸端,但有涉于洋务,一律广募”,以提高山西官员洋务素质,增强其对外交涉能力[11]卷89页2399。同年四月张之洞奉调署理两广总督,七月实授。洋务为当时要政,“交涉事件尤为紧要……稍有疏舛,即生枝节,稍涉敷衍,即致贻误,大局所系,悔不可追”,而广东司道府县衙门“自理案件干涉洋务者,或失之卑屈,或失之迂远,既与条约不符,亦与事理不切。推求其故,皆由各衙门多诿为无关职任,不加深求”。为使办理对外交涉事有专司、官有专责,光绪十二年张之洞在广州设立办理洋务处:“兼派在省四司道督同大小各员筹办:司道为总办,如候补道中有得力之员,一体派委。”[12]325-326以上所述稽查洋务处、教案局、洋务局、办理洋务处等机构,是省级对外交涉机构的初始状态,其名称各异,职能参差,表现出省级对外交涉机构初创时期不统一、不规范的特征。

(二)省级外交机构的普遍设置

从统计资料看,在甲午战争前设置省级对外交涉机构的省份并不算多。甲午战争失败,彻底暴露出大清王朝腐败虚弱本质,帝国主义分子狂妄叫嚣:“现在,我们认识大清国的时刻已经到来了。在当今世界的秩序下,大清国的继续存在对世界和平来说永远是一种威胁。在我们的地面上,大清国是一个既污秽又丑恶的国度,它的存在是一种时代的错误。”[13]108此文无疑吹响了列强瓜分中国的号角,此后列强掀起瓜分中国的狂潮,帝国主义与中华民族的矛盾日趋激化,中外商事诉讼与教案数量激增,令地方官应接不暇,设立省级专门对外交涉机构管理中外教案交涉和商事诉讼,成为摆在清朝统治者面前一个急需解决的现实问题。

光绪二十六年,署理河南按察使王维翰鉴于各国传教、游历洋人纷至沓来,中外交涉事件日渐增多,特别是“本年拳教肇衅,时有洋人取道豫境。教士闻风出境,其中虽无别项衅端,而拆毁教堂及教民逃避之事,所在多有。现经分派委员四出察看,而条分缕晰,非有总汇之处,不足以专责成而挈纲领”,他建议设立专管对外交涉的交涉局,由按察使衙门具体承办。光绪二十七年正月十八日,河南巡抚于荫霖奏称:“该署司所请系为慎重教案起见。已如所议,在臬司衙门设立交涉局,刊发关防,归按察使钟臬司培督办,并派前署臬司现任粮盐道王道维翰、候补道冯道光元会办。”[8]564-565此后河南省所有教案均由交涉局承办,并照会各国领事,又在总理衙门立案备查。河南省交涉局成立后即全面负责对外交涉。此后各省争相效仿,纷纷设立对外交涉机构,专门负责省级对外交涉事宜。

各省交涉局、洋务局成为处理教案与中外交涉的重要平台。省级洋务局等的设立,一方面是中国社会半殖民化的具体表现,另一方面也是中国地方行政体制逐渐走向现代化的真实反映。

(三)对省级外交机构的理性思考

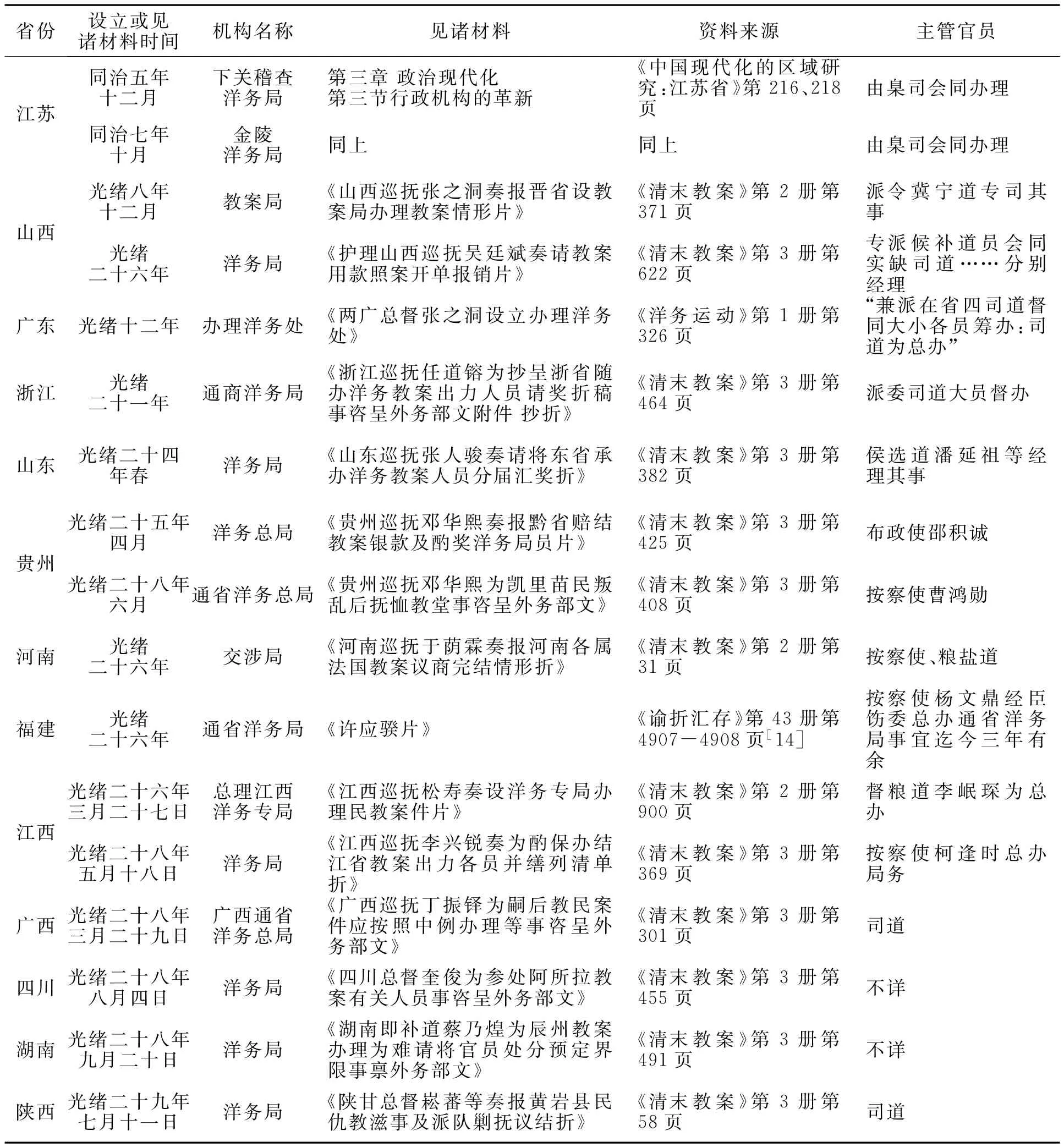

为全面了解晚清省级外交机构情况,特制表以窥全貌(见表1)。

表1 各省对外交涉机构表

从表1可以看出:

其一,各省设立对外交涉机构时间并不一致。较早的是江苏下关稽查洋务局,创设于同治五年(1866),较迟的是陕西洋务局,创设于光绪二十九年(1903)。尤其是1900年义和团运动爆发以后,教案频发,中外交涉日趋增多,由于时势所迫,各省纷纷设立对外交涉机构,是为各省创设对外交涉机构高潮时期。

其二,设立对外交涉机构省份的地域分布呈现出从沿海向内陆推移态势。《南京条约》、《天津条约》等开放的通商口岸主要在东南沿海,因此江苏、广东、浙江等省首先受到冲击,与此相对应,其对外交涉机构设立较早。此后《马关条约》、《辛丑条约》等签订,中国的开放从东南沿海、沿江地区向西北内陆延伸并蔓延到全国,从而导致内陆各省对外交涉机构相继创设。

其三,各省交涉机构名称多不相同,有教案局、洋务局、通省洋务局、交涉局、通省洋务总局、通商洋务局等不同名称。即使一省之中,前后也略有不同。如在贵州,光绪二十五年称洋务总局,光绪二十八年又称通省洋务总局;在山西,光绪八年称教案局,光绪二十六年又称洋务局;在江西,光绪二十六年称总理江西洋务专局,光绪二十八年又称洋务局。这显示出行省对外交涉机构初创阶段各自为政的特征。

其四,各省交涉机构的管理者各不相同。在列出的13个行省17个案例中,按察使主管者有6例,包括按察使在内的司道主管者有4例,布政使主管者有1例,道员主管者有4例,主管人员不详者有2例,从整体上看按察使主管对外交涉所占比例最大。这是由于“各省臬司为刑名总汇”[15]卷207页6710。清律规定按察使是“掌全省刑名按劾之事”[16]卷34页2209的一省司法总管,处理中外教案交涉、商务交涉的民刑案件理应归属按察使管辖。这是由清代司法体制决定的。

各省对外交涉机构产生时间、名称、主管官员的差异,除了说明各省对外交涉事务繁简不同、在省级行政体制中所占地位不同外,还说明清政府尚未对各省交涉机构进行规范设置、划一管理,仍处于各省根据实际情况决定设置与否阶段。直到清末新政时期,各省设立交涉司,任命交涉使,才将省级对外交涉权限统一划归交涉司进行归口管理,实现省级对外交涉机构设置与管理规范化、制度化。

各省交涉局、洋务局的设立,理顺了办理教案与洋务交涉的管理机构,为省级对外交涉活动提供了重要平台。部分按察使受命总管或协办洋务局等,增加了按察使的差委,使按察使的差委出现泛化趋势,不利于履行其法定司法职掌。省级洋务局的设立,一方面是中国社会半殖民地化的一个表现,另一方面也是中国地方行政体制开始现代化的一个反映。

三、省级外交机构的演变

惨败于八国联军之役的满清王朝为了笼络人心、挽救统治危机,于光绪二十六年十二月十日颁布上谕:“世有万古不易之常经,无一成不变之治法,穷变通久,见于大易,损益可知……法令不更,痼习不破,欲求振作当易更张。”[17]460-461清政府提出变更成法、改弦更张的变法设想,开始有计划地进行改革。这次改革史称“清末新政”。清末新政进行地方官制改革,达到了使省级对外交涉机构规范化的目的。

(一)省级外交机构的规范化

省级专门外交机构的设置始于浙江省。浙江地处东南沿海,风气先开,交通便利,中西经济文化交流频繁,中外交涉日渐增多,原设洋务处事务繁杂、责任重大,已经不能满足形势发展需要了。宣统二年(1910),浙江巡抚增韫奏请裁撤洋务处,增设交涉司,任命交涉使:“凡关洋务,均由交涉司办理,俾专责成。”[18]卷133页8925此申请获得批准,浙江省交涉司应运而生。浙江省交涉司的设置,开省级正式、专门对外交涉机构设置先河,在各省起了示范作用。

同年,外务部以“近年各省口岸迭开,商埠林立,中外交涉日繁,因应稍失其宜,辄误事机而生枝节。从前各口岸关道及省会所设洋务局或官由兼任,或事隶局差,责成不专,办理每多歧异,自非遴派专员无以一事权而资考核”[18]卷133页8925为由向政务处奏请裁撤各省洋务局,增设交涉司,各省根据交涉事务的繁简,决定是否设置以及设置的速缓。奉旨允准后各省原设洋务局即行裁撤,其经费划归交涉司。清政府制定《各省交涉使章程》,“章程”第一款规定:“凡有交涉省份,每省设交涉使司交涉使一员,办理全省交涉事务。”其第三款规定:“交涉使拟定为正三品,位在布政使之次,提学使之前”[19]111-112,为督抚之属官,这样督抚以下省级政府的组成由晚清以前藩臬二司、粮盐二道的二司二道格局演化为清末新政前期藩学臬三司、巡警劝业二道的三司二道格局,由此再演化到清朝灭亡前夕的藩交学臬四司、巡警劝业二道的四司二道并立格局。根据惯例,原先由藩臬二司、藩学臬三司会详督抚的文件,改为由藩交学臬四司会详督抚。

(二)晚清行省交涉司的终结

各省交涉司、交涉使的设置,使本不属于按察使的对外交涉业务从按察使临时性差委中剥离出去,按察使由事无不管的一省“刑名总汇”蜕变为专管司法行政的提法使司之提法使,这使提法使专业化程度大大提高,促进了中国地方司法机构现代化。承担了行省对外交涉职责的交涉使司的交涉使刚刚任命,繁杂的交涉事务正在逐步交接之时,武昌事发,清朝被推翻了。

就省级行政体制而言,地方官制改革后交涉使排在提法使之前,在地方政治格局中藩、学、臬三司,巡警、劝业二道的三司二道格局进一步演变成藩、交、学、臬四司,巡警、劝业二道的四司二道格局,提法使的地位相对有所下降,而交涉使一跃而上,超越了提学使、提法使和巡警、劝业二道,成为督抚之下省级政权中仅次于布政使的最重要官员,由此可以看出交涉使在省级行政体制中的突出地位。

1911年10月10日辛亥革命爆发,各省纷纷宣布独立,清王朝土崩瓦解。1912年2月12日清帝退位,大清王朝寿终正寝;至此,为挽救满清王朝危亡而进行的清末新政也戛然而止,以失败告终;行省提法司设置与提法使业务交接进程被打断。1911年11月,江苏巡抚程德全宣布江苏独立,成立江苏都督府,下设民政、外交、财政、提法四司[20]17,开始了民国时期省级外交机构演化历程。

按察使职司刑名,在传统社会里与对外交涉并无必然联系。在晚清特殊国情中,作为一省刑名总汇的按察使,因地方府、州、县不能审断的中外诉讼案件上控到按察使衙门,按察使在处理华洋诉讼案件中履行本职工作,同时不得不与外国传教士、领事、公使交涉。由此可见,按察使对外交涉公务,是晚清中国沦为半殖民地、半封建社会这一特殊国情条件下按察使司法职能的延伸。这一特殊国情促成了省级对外交涉机构的设立、发展与规范化,而这一过程就是中国地方行政机构日益现代化的过程。这既是中国传统社会走向衰亡的必然结果,也是中国社会日益现代化的具体表现。

[1]张德泽.清代国家机关考略[M].北京:学苑出版社,2001.

[2]贾桢.筹办夷务始末(咸丰朝)(三)[M].北京:中华书局,1979.

[3]顾长声.传教士与近代中国[M].上海:上海人民出版社,1991.

[4]邹牧仑.长河落日:中国近代的政治演变[M].北京:中国社会出版社,2005.

[5]马自毅.从“天下”到“主权”[J].史林,2004(6):17.

[6]王铁崖.中外旧约章汇编(一)[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1957.

[7]杨宗亮.晚清史研究的新视野[M].杭州:浙江大学出版社,2005.

[8]中央研究院近代史研究所.中国近代史资料汇编·教务教案档(七)[M].台北:精华印书馆股份有限公司,1981.

[9]王树槐.中国现代化的区域研究:江苏省(1860-1916)[M].台北:中央研究院近代史研究所,1984.

[10]中国第一历史档案馆,福建师范大学历史系.清末教案(二)[M].北京:中华书局,1998.

[11]苑书义.张之洞全集(四)[M].石家庄:河北人民出版社,1998.

[12]中国史学会.洋务运动(一)[M].上海:上海人民出版社、上海书店出版社,2000.

[13]郑曦原.帝国的回忆-《纽约时报》晚清观察记[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2001.

[14]官修.御折汇存(四三)[M].台北:文海出版社,1967年影印.

[15]嵇璜,刘墉.清朝文献通考[M].上海:商务印书馆,1936.

[16]清乾隆官修.清朝通典[M].杭州:浙江古籍出版社,2000.

[17]中国第一历史档案馆.光绪宣统两朝上谕档(二六)[M].桂林:广西师范大学出版社,1996.

[18]刘锦藻.清朝续文献通考(二)[M].上海:商务印书馆,1936.

[19]李婧点校.大清新法令(1901-1911)(九)[M].北京:商务印书馆,2011.

[20]江苏省地方地编辑委员会.江苏省志·司法志[M].南京:江苏人民出版社,1997.