老年急性髓系白血病患者106例临床特点

范秀丽 迟宝荣 苏 龙 杨 雷 姜 艳 董 怡 刘子玲

(吉林大学第一医院肿瘤中心,吉林 长春 130021)

大部分急性髓系白血病(AML)患者伴有再现性细胞遗传学及分子生物学改变,并可作为AML诊断及预后的重要标志〔1〕。老年AML患者预后较差,其诱导化疗完全缓解(CR)率仅为45% ~60%,中位生存期为5~10个月,除与自身一般状态较差及并发症有关外,还与疾病本身的生物学特性有关。细胞遗传学及分子生物学是AML患者的独立预后因素,但有关其在老年患者中的发生情况及诱导治疗的报道较少见〔2〕。本文就我中心诊治的AML的临床特点进行观察分析。

1 材料与方法

1.1 研究对象 回顾分析我院住院及门诊初治AML老年患者106例,年龄60~83岁,中位年龄66岁。男6例(57.55%),女45例(42.45%)。患者经形态学、细胞遗传学及免疫分型等确诊为AML,按法国、美国、英国血细胞形态学(FAB)分型将患者分为M0~M7。本研究得到吉林大学白求恩第一医院伦理委员会批准,并征得病人知情同意。

1.2 方法

1.2.1 细胞遗传学分析 收集患者治疗前骨髓标本。按常规染色体培养方法进行,G显带法分析,核型异常按《人类细胞遗传学国际命名体制》(ISCN,2005)进行识别和描述〔3〕。根据细胞遗传学将患者分为不同危险度组,具体参照美国国家综合癌症网络(NCCN)指南标准(2012,第1版),分为以下3组:预后良好核型包括t(15;17)、t(8;21)及inv(16)或t(16;16);预后中等核型包括正常核型、+8、t(9;11)及其他不包括在预后良好组及预后不良组的异常核型;预后不良核型包括复杂核型(3种或3种以上核型异常)、-5/5q-、-7/7q-、非 t(9;11)的11q23异常、inv(3)或 t(3;3)、t(6;9)和 t(9;22)。单体型核型〔4〕被定义为2种或2种以上常染色体单体,或1种常染色体单体同时伴有染色体结构异常。

1.2.2 分子生物学分析 采用聚合酶链式反应(PCR)检测NPM1、FLT3-ITD 及 c-kit突变〔5〕,具体操作由我科生物分子学检测室完成。

1.2.3 治疗及随访 患者确诊后经IA/DA/CAG等方案治疗(M3使用维甲酸联合三氧化二砷),治疗间歇期第14、21天做骨穿评价疗效。本研究随访截止2012年7月1日,或至疾病复发或死亡。

1.3 统计学方法 应用SPSS17.0统计学软件进行分析,率的比较采用χ2检验或Fisher精确概率法,生存分析采用Kaplan-Meier法。

2 结果

2.1 患者一般资料 M2发病率最高为48.11%(51例),其次为M3及 M4,发生率均为 15.09%(16例)。M515例(14.15%),M14 例(3.77%),M63 例(2.83%),M01例(0.94%)。

2.2 细胞遗传学分析 在本研究纳入的106例(1例为MDS转化)老年AML患者中,52例检测到异常核型,异常克隆检出率为49.06%;异常核型中t(15;17)的发生率最高,为13.21%(14/106),其中仅1例伴有其他染色体异常。复杂核型的发生率次之,为9.43%(10/106),其中有5例患者符合单体型核型的定义,发生率为4.72%(5/106)。t(8;21)及+8的发生率均为5.66%(6/106),在6例t(8;21)平衡易位中,4例伴有性染色体缺失,而全部+8患者中只有1例附加其他染色体异常。单独性染色体缺失患者为4例,发生率为3.77%。其他染色体单体及三体均为4例,发生率为3.77%。t(9;22)发生率为0.94%(1例)。其他染色体异常核型为染色体部分增加或缺失,发生率为2.83%。

细胞遗传学与FAB分型的关系:本组数据M3患者为16例,87.5%(14/16)的患者伴有t(15;17)易位,余2例正常核型患者经PCR证实存在PML/RARa融合基因。6例t(8;21)全部见于M2患者。

染色体预后分层特征:根据细胞遗传学结果,预后良好核型共 20 例(18.87%),主要为 t(15;17),占 70.0%(14/20),其次为 t(8;21),占 30%(6/20)。预后中等核型 75例,占70.75%,其中正常核型占比例最大为72.0%(54/75),其他占28%(21/75)。预后不良核型 11例,主要为复杂核型(90.91%;10/11),其他占9.09(1/11),复杂核型中包括5例预后极差的单体型核型,有2例复杂核型中还出现了-5及-7异常克隆。

2.3 分子生物学分析 在检测的21例老年患者中,9例检出基因突变;NPM1、FLT3-ITD及 c-kit突变的发生率分别为23.81%(5例)、14.29%(3例)及 4.76%(1例),NPM1及FLT3-ITD双突变患者1例,发生率为4.76%。NPM1及FLT3-ITD突变者均为正常核型,而c-kit突变同时伴有t(8;21)。

2.4 治疗疗效 106例患者中61例放弃治疗,45例经1个疗程诱导治疗,28例达完全缓解(CR),6例为部分缓解(PR),11未缓解(NR),CR率为62.22%,反应率为75.55%。低危组6例全部为CR;中危组34例,21例 CR,5例 PR,7例 NR,CR率为60%,反应率为74.29%;高危组4例,1例CR,1例PR,2例NR。CR率三者比较有显著性差异。

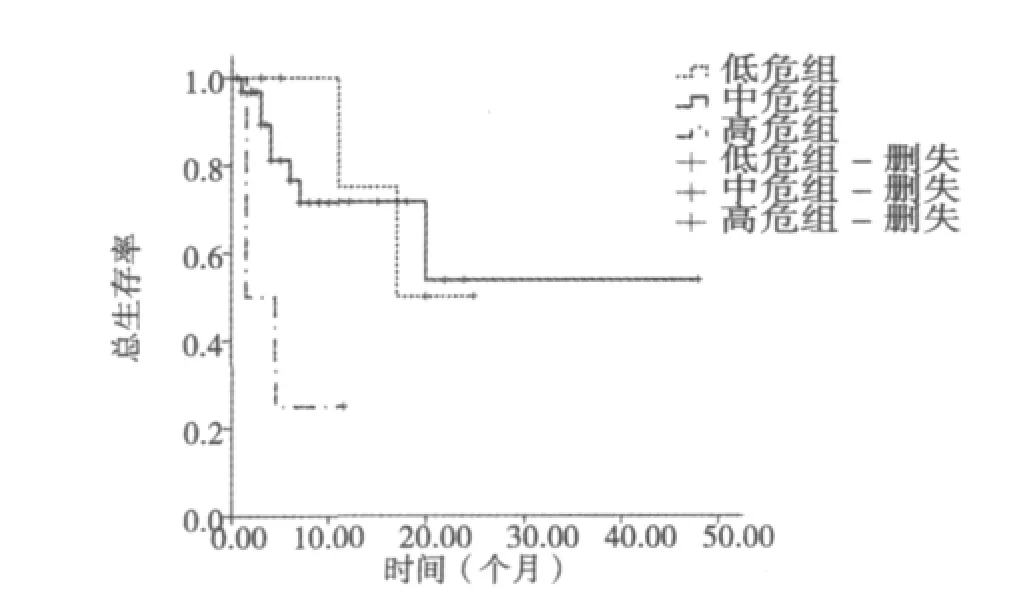

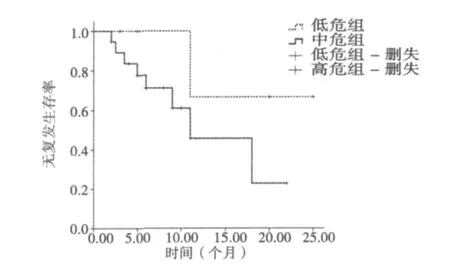

2.5 远期疗效 根据细胞遗传学分组,由于高危组4例中有3例死亡,因而在比较无复发生存期时只比较了低危组和中危组。高危组生存率明显低于低、中危组(P=0.036),而中、低危组相比,无复发生存期无显著性差异(P=0.189)。见图1,图2。

图1 不同预后分层组总生存率

图2 不同预后分层组无复发生存率

3 讨论

细胞遗传学及分子生物学标志对AML诊断、治疗及预后均十分重要,在老年AML中较少出现预后较好的染色体改变如t(8;21)、t(15;17)等,相反预后不良核型如-5/5q-、-7/7q-、11q23重排或复杂核型较常见。但有关老年AML细胞遗传学及分子生物学标志报道较少。

本研究结果及不同国家及地区的报道,本组数据异常核型检出率为49.06%,与国内外报道一致46.70% ~57.78%〔1,2〕。t(15;17)及t(8;21)的发生率分别为13.21%及5.66%,高于国内外报道2.96%~4.98%与1.93%~3.70%。复杂核型的发生率(9.43%)与香港接近(11.11%),高于浙江(4.57%),低于德国(16.83%)〔1,2〕。单体型核型发生率为 4.72%,低于国外报道(60岁以上可达20%)〔6〕。由此可见,细胞遗传学的发生率可能存在一定的地域及种族差异。

刘辉等〔7〕报道75例老年AML患者中,预后良好、预后中等及预后不良核型比例分别为16.0%、48.0%及36.0%。两者比较预后良好核型比例无明显差异(P=0.618),而本研究预后中等核型较高,预后不良核型较低。

NPM1、FLT3-ITD及c-kit等突变与AML的预后、复发存在明显关联性,其突变检测已成为指导AML治疗和判断预后较特异的分子标志,具有FLT3-ITD突变的患者预后较差,而NPM1 突变者预后较好〔5,8〕。Schneider等〔8〕报道 60 岁及以上人群 NPM1、FLT3-ITD突变的发生率分别为37.31%与20.68%,略高于本研究23.81%与14.29%,NPM1、FLT3-ITD突变更常见于正常核型患者〔8〕,本研究中突变患者全部为正常核型。有研究报道全部AML患者中c-kit突变约为6%,而t(8;21)患者发生率明显升高,可达30%〔5〕,本研究中只有1例患者检测到c-kit突变,且为t(8;21)患者。

Menzin等〔9〕报道了老年AML患者诊断后1、2年内病死率为分别为86%、94%,约50%的患者达CR,但复发率很高,5年生存率不足10% 。而Erba〔10〕报道的大于60岁老年AML患者诱导化疗完全缓解(CR)率仅为45%左右,中位生存期仅为10个月,本研究老年患者CR率与报道接近。按预后分层分析,低危组全部达到CR,中危组中60%达CR,而高危组4例中只有1例达CR。目前公认染色体核型是影响老年AML患者预后最重要的因素,本研究也证实高危组患者明显差于中、低危组。虽然低危组患者无复发生存率优于中危组,但无统计学差异,可能与本研究样本量少有关。

老年AML患者预后良好核型的发生率低,预后不良核型发生率高。本研究中危组患者比例较大。NPM1、FLT3-ITD及c-kit等突变发生率略低于报道。细胞遗传学分组与预后存在明显相关。但由于本研究样本量较少,需要扩大样本进一步研究,为老年AML患者分层治疗及预后判断提供有价值的参考。

1 So CC,Wan TS,Chow JL,et al.A single-center cytogenetic study of 629 Chinese patients with de novo acute myeloid leukemia-evidence of major ethnic differences and a high prevalence of acute promyelocytic leukemia in Chinese patients〔J〕.Cancer Genet,2011;204(8):430-8.

2 Cheng Y,Wang Y,Wang H,et al.Cytogenetic profile of de novo acute myeloid leukemia:a study based on 1432 patients in a single institution of China〔J〕.Leukemia,2009;23(10):1801-6.

3 Shaffer LG,Tommemp N.ISCN(2005).An international system for human cytogenetic nomenclature〔M〕.Switzerland:Karger Baselpublicafion,2005:55-83.

4 Breems DA,van Putten WL,De Greef GE,et al.Monosomal karyotype in acute myeloid leukemia:a better indicator of poor prognosis than a complex karyotype〔J〕.J Clin Oncol,2008;26(29):4791-7.

5 Rulina AV,Spirin PV,Prassolov VS.Activated leukemic oncogenes AML1-ETO and c-kit:role in development of acute myeloid leukemia and current approaches for their inhibition〔J〕.Biochemistry(Mosc),2010;75(13):1650-66.

6 Medeiros BC,Othus M,Fang M,et al.Prognostic impact of monosomal karyotype in young adult and elderly acute myeloid leukemia:the Southwest Oncology Group(SWOG)experience〔J〕.Blood,2010;116(13):2224-8.

7 刘 辉,常乃柏,裴 蕾,等.急性髓性白血病178例患者的细胞遗传学特征〔J〕.中华内科学杂志,2011;5(8):683-6.

8 Schneider F,Hoster E,Schneider S,et al.Age-dependent frequencies of NPM1 mutations and FLT3-ITD in patients with normal karyotype AML(NK-AML)〔J〕.Ann Hematol,2012;91(1):9-18.

9 Menzin J,Lang K,Earle CC,et al.The outcomes and costs of acute myeloid leukemia among the elderly〔J〕.Arch Inter Med,2002;162(14):1597-603.

10 Erba HP.Prognostic factors in elderly patients with AML and the implications for treatment〔J〕.Hematol Am Soc Hematol Educ Program,2007;2(1):420-8.