荀子经典诠释的实践性品格

——从荀子用《诗》说起

刘延福

(河南理工大学 文法学院,河南 焦作 454003)

荀子经典诠释的实践性品格

——从荀子用《诗》说起

刘延福

(河南理工大学 文法学院,河南 焦作 454003)

荀子是儒学发展史上一个里程碑式的人物,对儒家经学的发展做出了突出的贡献。他的著作《荀子》不仅大量征引《诗》等儒家经典,在征引及诠释过程中将儒家的实用精神投射进去,这使得他的经典诠释活动渗透着强烈的实践性品格。他在用《诗》时所提出的“隆礼义而杀《诗》、《书》”及“为其人以处之”的观点,是对其道德实践与经世致用实践性品格的最好注脚。

荀子;引《诗》;经典诠释;实践性品格

劳斯光先生认为,中国传统哲学的基本功能是为实现“自我转化”与“世界转化”[1]的,也就是说,中国哲学的核心是为建立个人生活和社会生活秩序的。换言之,中国的哲学是务实的,其中尤以儒家哲学为最。较之道家哲学在理论上的过度强调,儒家哲学的实践意义却最为强烈。儒家从来没有将思维与行动孤立起来考虑,而是将儒学看为一种操作、一种活动。儒家哲学的这种对实用性的强调、对普世情怀的不懈追求,不仅体现在哲学或社会理论上,而且还体现在对经典进行解读的过程中,这就使得儒家的经典诠释理论透射出强烈的实践性品格[2]。儒家在对经典进行诠释与解读的时候,总是以学以致用之“实学”为根本归宿。荀子作为先秦儒家的集大成者,生当国家动荡纷扰、战乱迭起之时,“嫉浊世之政,亡国乱君相属,不遂大道而营于巫祝……于是推儒墨道德之行事兴坏,序列著数万言而卒”(《史记·孟子荀卿列传》)。而他的著作《荀子》(分《劝学》、《修身》、《不苟》、《荣辱》、《非相》、《非十二子》、《仲尼》、《儒效》、《王制》、《富国》、《王霸》、《君道》、《臣道》、《致士》、《议兵》、《强国》、《天论》、《正论》、《礼论》、《乐论》、《解蔽》、《正名》、《性恶》、《君子》、《成相》、《赋》、《大略》、《宥坐》、《子道》、《法行》、《哀公》、《尧问》32篇,下文引用直接用篇名)在征引及诠释《诗》的过程中,将儒家经世致用的实用精神投射进去,从而使他的诠释活动渗透着强烈的实践性品格。

一

“《诗》、《书》,义之府也。”(《左传·僖公二十七年》)《诗》在中国传统文化中的地位极其重要,它被儒家奉为“恒久之至道,不刊之鸿教”,被认为是蕴含着真理与典范的神圣文本。孔子在《论语·述而》中说:“述而不作,信而好古,窃比于我老彭。”这虽是孔子自谦的话,但它确实反映了儒家笃信经典以及重视对经典解释和阐发的思想。孔子很推崇作为五经之一的《诗》,认为《诗》在君子人格的养成及规范社会生活方面中发挥着重要作用,它不仅是成人之经,亦是治国之术。如他认为:“《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》)他还说:“不学《诗》,无以言。”(《季氏》)孔子开启了儒家《诗》学之源,并中经弟子及再传弟子而弘扬光大。

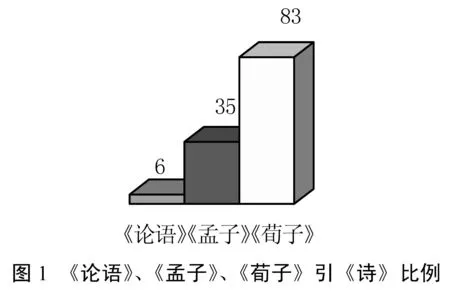

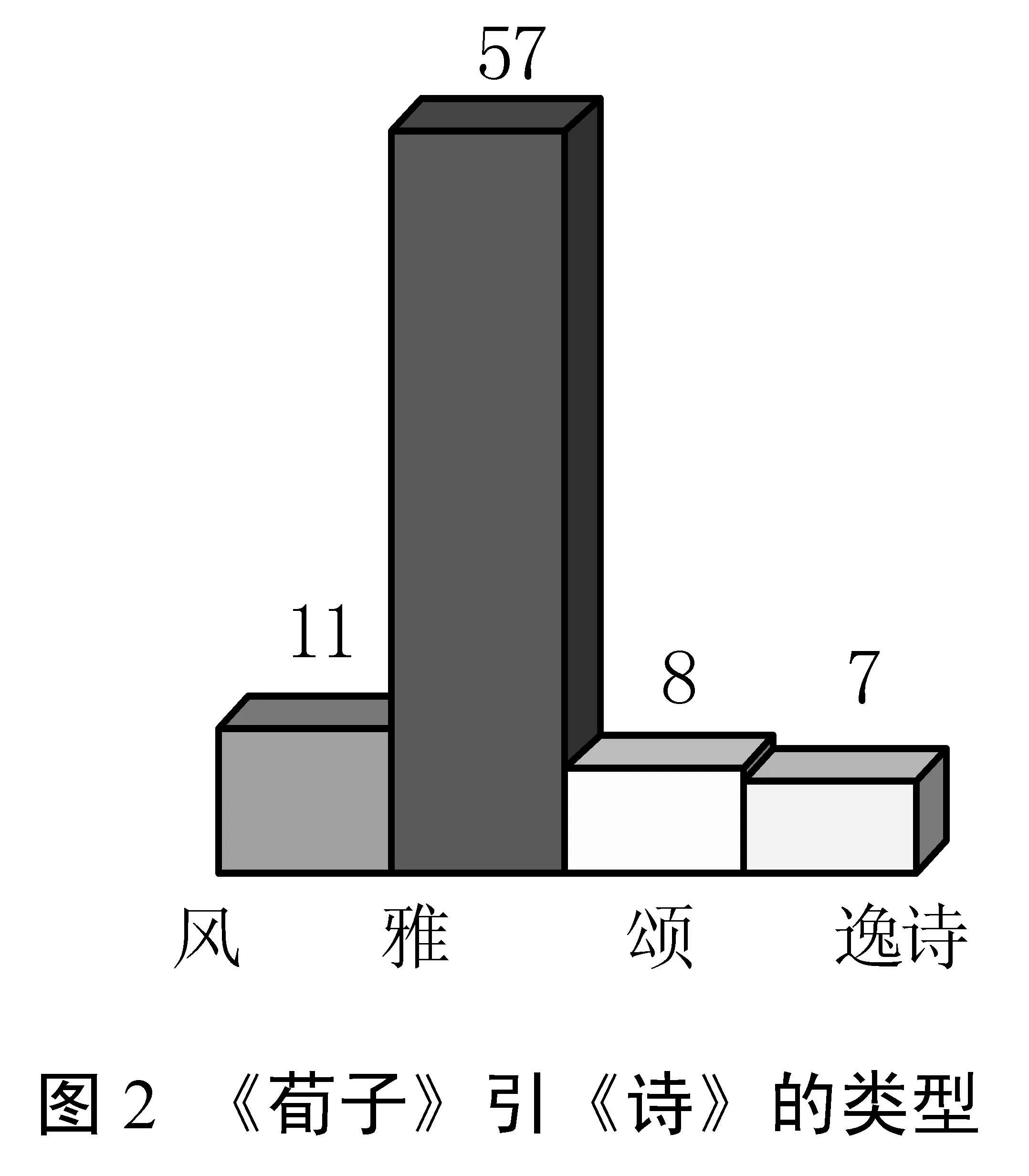

孔子虽然重视《诗》的作用,但在《论语》中却很少征引诗句为己所用。今本《论语》虽引《诗》6处,但孔子本人只征引了4处(图1)。孔子以后,特别是到孟子时期,引《诗》活动才真正成为一种潮流。孟子“通五经,尤长于《诗》、《书》”[3]197。其《孟子》一书,39次涉及《诗》,其中有35次引《诗》(图1)。荀子作为集先秦各家大成的儒者,他借鉴与吸取了先秦引《诗》、用《诗》的传统,将先秦的引《诗》、用《诗》活动发挥到了极致,无论是在引《诗》的数量上还是在引《诗》的方式、方法上,均冠绝诸子。朱自清评曰:“荀子影响汉儒最大。汉儒著述里引诗,也是学他的样子;汉人的诗教,他算是开山的祖师。”[4]113今本《荀子》一书引《诗》83处,其中,荀子本人征引71处,孔子征引10处,曾子征引1处,荀子弟子征引1处(图1、图2)。《荀子》除了《乐论》、《性恶》、《成相》、《赋》、《哀公》等篇外,均有引《诗》出现,是先秦诸子著作中征引最多的一部作品。荀子为了更好地实现其引《诗》以证理的目的,他喜引《诗·雅》、《诗·颂》而不喜引《诗·风》,并且将引用方法格式化,即“议论+诗曰/诗云(引诗)+‘此之谓也’”的固定模式。在83处引《诗》中,其中有70处是以“诗曰”开头的,13处是以“诗云”开头的,56处是以“此之谓也”为结语的。

二

虽然荀子大量征引《诗》句,并明确提出了“宗经”思想,但他在征引并解释《诗》的时候并非“能纳而不能出,能言而不能行,讲诵而已,无能往来” 之人,而是实实在在地做到了“区别古今,居则玩圣哲之词,动则行典籍之道,稽先王之制,立当时之事,纲纪国体,原本要化”[5]619。换言之,荀子用《诗》并非泥古不变,而是做了许多变通,既注重《诗》之义,又注重《诗》之用,具有很强的目的性,蕴含着浓厚的道德实践与社会实践含义。

(一)“隆礼义而杀《诗》、《书》”

孔子、孟子、荀子都非常重视“践行”,但尤以荀子为甚。荀子主张通过学习,“化性而起伪”(《性恶》),矫正人性,故而他认为一切理论价值之最终目的就是得到践行。《儒效》曰:

不闻不若闻之,闻之不若见之,见之不若知之,知之不若行之,学至于行之而止矣。行之,明也。明之为圣人。圣人也者,本仁义,当是非,齐言行,不失毫厘,无他道焉,已乎行之矣。故闻之而不见,虽博必谬;见之而不知,虽识必妄;知之而不行,虽敦必困。

荀子认为,圣人能够以仁义为本、明辨是非、言行一致,功夫全在践行活动中。在“闻”、“见”、“知”、“行”的认知体系中,最浅显的是“闻”,其次是“见”、“知”,最深刻、最终极的目的则是“行”。“行”是为学的最终目的与要求,学到的东西只有经“行”的实践检验,才能明通其理,才能成为圣人。“君子之学也,入乎耳,箸乎心,布乎四体,形乎动静,端而言,蠕而动,一可以为法则。小人之学也,入乎耳,出乎口。口耳之间则四寸耳,曷足以美七尺之躯哉!”(《劝学》)君子为学,心耳合一、知行一致,内能领会于心,外能表形于动作等具体的行为中。对于认知活动来说,单纯的“知”只是达到某种目的的途径,实践(“行”)则是其内在目的与结果。小人之学则正好相反,他们不过是出乎口耳四寸之间罢了。

那么,何谓“行”呢?《大略篇》曰:“夫行也者,行礼之谓也。”“行”即行礼,也就是对“礼”的践履。荀子把“礼”作为人的行为规范与准则,将是否行“礼”看作是君子与小人的根本区别。他在谈到学习的起始与终结时说:“学恶乎始?恶乎终?曰:其数则始乎诵经,终乎读礼;其义则始乎为士,终乎为圣人。”(《劝学》)杨倞注云:“经,谓《诗》、《书》;礼,谓典礼之属也。”[6]11学,以《诗》、《书》等经籍为要,但最终都要落在对“礼”的施行与遵守上。这是为何呢?荀子认为:“《书》者,政事之纪也;《诗》者,中声之所止也;《礼》者,法之大分,类之纲纪也,故学至乎《礼》而止矣。”(《劝学》)《书》是记载政事的,《诗》是中和之乐章,《礼》是典法之大分、统类之纲纪,这些典籍既是人在这世界上生存的最高准则,也是检验儒学是否完成的标志之一。故孔子在教育上“博我以文,约之以礼”(《论语·子罕》),既能在知识上致知格物,又能够在社会理想中实现克己复礼。如此,也就达到了儒学之目的了。

荀子主张学习的最终目的就是要践行,因此在对《诗》、《书》等典籍的态度上要求“隆礼义而杀《诗》、《书》”。他在区分俗儒与雅儒时认为,俗儒不知“隆礼义而杀《诗》、《书》”,雅儒能够“隆礼义而杀《诗》、《书》”,是雅俗之大分。《儒效》篇曰:

不知法后王而一制度,不知隆礼义而杀《诗》、《书》……是俗儒者也。

法后王,一制度,隆礼义而杀《诗》、《书》……是雅儒者也。

关于“杀”字,清人郝懿行认为:“‘杀’,盖‘敦’字之误。”[7]317因此,“杀”字无义。荀子对于《诗》、《书》与礼义没有褒贬的意思,然而,《劝学》篇又有“上不能好其人,下不能隆礼,安特将学杂识志顺《诗》、《书》而已耳。则末世穷年不免为陋儒而已”(《儒效》)的说法。在这里,荀子显然将礼义抬高到比《诗》、《书》更高的位置,认为如果单纯地顺应《诗》、《书》的话,即使做得再好也是“陋儒”——比“俗儒”的地位更低。“杀”即为“减少”或“降等”,意即贬抑。如《礼论》:“文理繁,情用省,是礼之隆也;文理省,情用繁,是礼之杀也。”“君子上致其隆,下尽其杀,而中处其中。”《乐论》:“隆杀之义辨矣。”在这些句子中,“隆”与“杀”分指礼节的繁复隆重与简约平易。《修身》曰:“君子贫穷而志广,隆仁也;富贵而体恭,杀势也。”“隆”、“杀”对比成文,与同篇的“道义重则轻王公”之意类似,乃为一重、一轻之义。

为何要贬抑《诗》、《书》呢?荀子认为:“《礼》、《乐》法而不说,《诗》、《书》故而不切,《春秋》约而不速。”(《劝学》)《礼》、《乐》有大法而不曲说;《诗》、《书》记载古之事但却不切近其人,亦不切合于时世;《春秋》辞约旨远而难以理解。如果我们拘泥于典籍而不能变通,仅仅从经典的字面意义来理解并加以实际运用的话,我们就无法领会其中的真谛。《劝学》曰:

将原先王,本仁义,则礼正其经纬蹊径也。若挈裘领,诎五指而顿之,顺者不可胜数也。不道礼宪,以《诗》、《书》为之,譬之犹以指测河也,以戈舂黍也,以锥餐壶也,不可以得之矣。

《诗》、《书》等先王之遗言遗道,其最根本的就是仁义道德。为学之要道即在明道,而礼正是追溯先王之道、推究仁义之本的蹊径,如同手提裘衣,只要提起领子曲着五指去摸捋,皮毛就能全部理顺。“尽信书则不如无书。”在为学过程中,如若不遵循礼法而只空说《诗》、《书》,就像用手指去测量河水的深浅、用矛戈去舂米、把锥子当筷子吃饭一样,是达不到目的的。正如牟宗三先生所说:“自人生言,诗书可以兴发,而不足语于坚成。自史事言,‘诗书故而不切’,必待乎礼制条贯以通之。”[8]196

由于《诗》、《书》等典籍“故而不切”、幽隐而不显明,所以它们并不能直接而恰当地指导人的各种实践活动。因此,荀子主张,在对待经典的态度上,要“隆礼义而杀《诗》、《书》”。其主张体现在他引《诗》与释《诗》的活动中,就是不再拘泥于《诗》的原本意义,而是要真正掌握诗歌的理论内核——礼义。《诗》、《书》等是体现“道”——礼义的,在诠释《诗》、《书》等经典文献的过程中,应以“道”为最高准则。只有合乎礼义的解读才是恰当的解读,《儒效》曰:

圣人也者,道之管也。天下之道管是矣,百王之道一是矣,故《诗》、《书》、《礼》、《乐》之道归是矣。《诗》言是,其志也;《书》言是,其事也;《礼》言是,其行也;《乐》言是,其和也;《春秋》言是,其微也。故《风》之所以为不逐者,取是以节之也;《小雅》之所以为小雅者,取是而文之也;《大雅》之所以为大雅者,取是而光之也;《颂》之所以为至者,取是而通之也:天下之道毕是矣。

“圣人者,道之极也。”(《礼论》)圣人是体“道”之枢要,《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《春秋》皆是圣人之遗言遗志,是最能体现圣人之道的。此“道”无他,即是荀子所推崇的礼义之道:“先王之道,人之隆也,比中而行之。曷谓中?曰:礼义是也。道者,非天之道,非地之道,人之所以道也,君子之所道也。”(《儒效》)先王之道,是仁德之极致,是遵循中道而行之。何谓中道?礼义便是中道。“道”既不是天之道,也不是地之道,而是人之道;人道就是礼义之道,只有君子才能够遵从它。六艺经传都是体现礼义之道的,只有符合礼义之道的《诗》、《乐》等艺术,才能够对人生、对社会、对国家产生积极的作用;因此,荀子在文艺上明确地提出了“明道”的文学观。同时,他既用这种观点来引《诗》,也用这种观点来释《诗》,并以自己对“道”的体悟来审视并理解《诗》的思想,“道”成了他诠释《诗》的出发点和归宿。他在《大略》篇中引用《诗·小雅·鱼丽》中的诗句说:“诗曰:‘物其指矣,唯其偕矣。’不时宜,不敬文,不欢欣,虽指非礼也。”“物其指矣,唯其时矣”出自《诗·小雅·鱼丽》。据《毛诗正义》解释:“《鱼丽》,美万物盛多能备礼也……故美万物盛多,可以高神明矣。”[9]417从诗的原意来看,这是一首写贵族宴飨宾客的诗,描绘的是丰盛的酒菜,反映的是贵族生活的奢华,所引的诗句也是用来说明宴会之丰盛的,但荀子只摘取诗中的“时”与“谐”义,将其引申为做事情要符合“礼”——要符合时宜、要恰当;因此,他引用的目的是为了宣传其所要强调的礼义之统的“道”的。

(二)“为其人以处之”

从孔子到孟子再到荀子,其思想虽各有不同,但在面对经典的态度上还是基本一致的。在学习经典的过程中,他们都非常重视将经典与人生的修为联系起来,重视“持养”的功夫。孔子的“兴于《诗》,立于《礼》,成于《乐》”的观点说明《诗》、《礼》、《乐》等在人的修养过程中具有举足轻重的作用。“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”(《论语·雍也》)个人只有把对《诗》、《礼》、《乐》的被迫学习变为自觉的遵守与体悟,并通过不断地持之、养之,才能“成人”。孟子“知言养气”就是希望通过听其言、读其文,以窥其心、知其人,藉由“以意逆志”来达到由已知而推及未知,这就是所谓的体会。荀子则将这种“持养”的功夫阐述得更为详尽,《礼论》曰:

刍豢稻粱,五味调香,所以养口也;椒兰芬苾,所以养鼻也;雕琢刻镂,黼黻文章,所以养目也;钟鼓管磬,琴瑟竽笙,所以养耳也;疏房檖貌,越席床笫几筵,所以养体也。故礼者养也。

“礼”能够供养人之所欲。作为广义的礼的内容,黼黻文章、钟鼓管磬等诗乐艺术,既能够“养目”、“养耳”,又能够“养情”,所以荀子非常重视对《诗》、《乐》的学习。《劝学》曰:

君子知夫不全不粹之不足以为美也,故诵数以贯之,思索以通之,为其人以处之,除其害者以持养之。使目非是无欲见也,使口非是无欲言也,使心非是无欲虑也。

荀子认为,“君子之学也以美其身”,学习是为了实现圣人先贤的修养功夫。由于“《诗》、《书》故而不切”,因而在面对经典的时候,我们首先要学会诵读,然后通过思索以达其精旨;同时,在理解经典时要效慕古之君子,设身处地以理体会圣人著书立说之目的,然后取其精华、去其糟粕,将学习的目的归于德行的修养。在这个过程中,“诵数以贯之”→“思索以通之” →“为其人以处之” →“除其害者以持养之”是不可分割的,这是由浅入深、不断深入的学习过程。在学习经典的这几个阶段中,“诵数以贯之”与“思索以通之”是学经的初始阶段,“为其人以处之”是经典诠释与理解的重点,“除其害者以持养之”则是学经的终极目的。

“为其人以处之”是荀子解经、释经的基本原则。“为其人”,就是《解蔽》篇所说的“学者,以圣王为师,案以圣王之制为法,法其法,以求其统类,象效其人”,意即要以古人、圣人君子为榜样;“以处之”,就是说要与古人、与经典的作者为友,理解古人、经典作者著述经典时的处境。“为其人以处之”即是说要“效慕其人,而设身处地以求之”[10]16。这一理论与德国哲学家F D E施莱尔马赫(1768—1843年)的普遍诠释学理论非常相似。施莱尔马赫认为,理解和解释只不过是重新体验和再次认识文本所产生的意识、生活和历史,我们必须创造性地重新认识或重新构造作者的思想。这种重认或重构,施莱尔马赫是用“设身处地”的理论来理解,他认为作者与读者乃是同一个精神的表现[11]22。

荀子“为其人以处之”的诠释智慧,是为了“除其害者以持养之”,其目的是为了修养德行,因为它“显示了‘理解’在儒家经学中不像在西方哲学诠释学中具有终极存有的意义。对儒家而言,即使是最高境界的理解(即设身处地的理解)也只是追求圣人之学的中间阶段”[12]12-13。所以说,荀子的经典诠释理论脱离不了其道德实践与经世致用的品格。

三

荀子非常重视《诗》教在儒者人生进修及社会国家中的作用,故而他在《荀子》中大量征引《诗》句。但他的用《诗》、释《诗》并不是单纯地重复《诗》的原意,而是将其放在一种特殊的语境中根据实际的需要而进行的实践活动。子曰:“诵《诗》三百,授之以政,不达;使于四方,不能专对;虽多,亦奚以为?”(《论语·子路》)荀子用《诗》的着重点不在于阐发《诗》义,而是知所措履,重在如何将《诗》中所蕴涵的哲理内涵运用到实际活动当中,“化性起伪”,实现从性恶之人向君子人格的转化。这既是荀子经验哲学的基本要求,也是荀子经典诠释理论实践性品格的生动体现。

[1] 劳思光.对于如何理解中国哲学之探讨及建议[J].中国文哲研究集刊,1991(1):89-105.

[2] 刘延福.儒家经典诠释中的实践性品格[J].船山学刊,2010(1):93-95.

[3] 朱熹.四书章句集注[M].北京:中华书局,1983.

[4] 朱自清.诗言志辩[M].邬国平,讲评.南京:凤凰出版社,2008.

[5] 应劭.风俗通义校注[M].王利器,校注.北京:中华书局,1981.

[6] 王先谦.荀子集解[M].沈啸寰,王星贤,点校.北京:中华书局,1988.

[7] 王天海.荀子校释[M].上海:上海古籍出版社,2005.

[8] 牟宗三.名家与荀[M].台北:学生书局,1979.

[9] 阮元,校刻.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980.

[10] 熊公哲.荀子今注今译[M].台北:商务印书馆,1977.

[11] 洪汉鼎.何谓解释学[M]//洪汉鼎.理解与解释——诠释学经典文选.北京:东方出版社,2001.

[12] 陈昭瑛.儒家美学与经典诠释[M]//黄俊杰.儒学与东亚文明研究丛书.上海:华东师范大学出版社,2007.

[责任编辑 杨玉东]

OnthePracticalCharacterofXunzi’sClassicHermeneuticsA Case Study of Xunzi’s Quoting fromTheBookofSongs

LIUYan-fu

(SchoolofLiberalandLaw,HenanPolytechnicUniversity,Jiaozuo454003,Henan,China))

Xunzi is an extremely important figure in the system of the Confucian school. His own propo-sal not only quoted from Confucian classics, such as The Book of Songs, but also projected Confucian practical spirit. So his classic hermeneutics embodies a strong practical character. Under the guidance of it, he put forward the theory of “exalting ritual and moral principles, and attaching less importance toTheBookofSongs” and “following the example of virtuous mentors in the daily life”.

Xunzi; quoting form theBookofSongs; classic hermeneutics; practical character

2012-04-28

国家社会科学基金资助项目(11czw006);河南省教育厅人文社会科学研究资助项目(2011-QN-246);教育部人文社会科学研究资助项目(10YJCZH181);河南理工大学博士基金(B2011-037)。

刘延福(1982—),男,山东日照人,博士,讲师,主要从事中国古代文论与美学研究。

E-mail:yanfu_liu@163.com

B222.6;I207.222

A

1673-9779(2012)03-0284-05