《菽园杂记》所载方言语音现象考察

唐七元

(广西大学文学院,南宁530004)

《菽园杂记》[1](共15卷)是明代中叶陆容的一部笔记杂说,内容广泛,涵盖了朝野故事、典章制度、名人逸事、经义考辨、政治宗教、风土民情各个方面,具有重要的史料价值。同时,《菽园杂记》还记载了许多地方的方言语音,反映了明朝中期这些地方汉语方言的真实情形,其所记录的语言资料对汉语方言史和汉语史的研究具有十分重要的参考价值。陆容 (1436—1494年),字文量,号式斋,江苏太仓人,他一生经历了明朝正统(1436—1449年)、景泰 (1450—1456年 )、天顺(1457—1464年)、成化 (1465—1487年)、弘治(1488—1505年)等朝代,先后为官26年。为官期间,他几乎游历了半个中国,足迹踏至江苏、浙江、河南、河北、山东、陕西、宁夏、辽宁等地。游历期间,他比较关注各地的风土人情、方言俗语,并随时记载,历经10余年,终成《菽园杂记》。本文重点考察了《菽园杂记》中所记载的吴方言和北方方言等语音现象,并参考其他笔记、韵书等文献资料,结合现代汉语方言语料,相互印证,以此来判定《菽园杂记》所记内容的真实性和准确性。

一、明代吴方言的语音特点

(一)吴方言“鱼虞不分”现象

民间俗讳各处有之,而吴中为甚,如舟行讳“住”、讳“翻”,以“箸”为“快儿”, “幡布”为“抹布”……此皆俚俗可笑处,今士大夫亦有犯俗称“快儿”者[1]。

从这段话中,我们可以发现当时吴方言的一些语音特点。从中古音韵来看,“住”为虞韵澄母去声,“箸”为鱼韵澄母去声,两者同音,这说明当时老百姓所说的吴方言,鱼韵和虞韵已不分;士大夫则“有犯俗称‘快儿’”,这说明士大夫基本上还能区分鱼韵和虞韵,只是偶尔不分。

关于鱼虞相混的起始时间,罗常培认为:“切韵鱼虞两韵在六朝时候沿着太湖周围的吴音有分别,在大多数的北音都没有分别。”[2]359-368平山久雄也指出,唐代已经存在“鱼韵字和虞韵字同音的证据”[3]。由此可见,鱼虞相混大概从唐代就已出现。另外,我们还可以通过其他同时代的著作来了解鱼虞两韵当时的音值。明代李豫亨《推篷寤语·卷七·订名物之疑》载:“世有讳恶字而呼为美字者,如‘伞’讳‘散’,呼为‘聚立’, ‘箸’讳‘滞’,呼为‘快子’, ‘灶’讳‘躁’,呼为‘欢喜’之类。今因流传之久,至有士大夫间亦呼箸为快子者,忘其始也。”由此可以看出, “箸”还与“滞”同音,而“滞”中古音为祭韵澄母去声。也就是说,遇摄的合口三等和蟹摄开口三等同韵。根据蟹开三祭韵的中古音,其应为* -i。因此,基本上可以判断鱼虞韵的音值为-i。

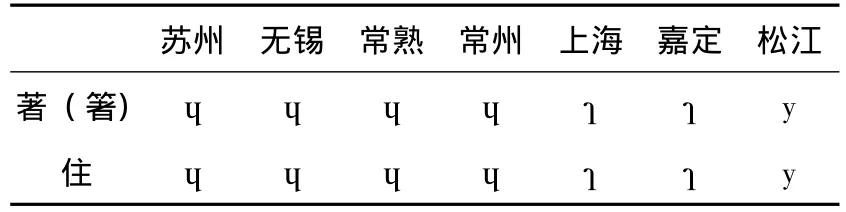

清代范寅辑录的记载越地方言、谣谚的《越谚》也载有鱼韵的音值为-i。《越谚·服饰》曰:“花絮,越沙地种草棉名‘棉’,花新曰‘花’,入衣被用曰‘花絮’。音‘细’。”又,“单辞只义”:“絮,本为丝絮,越音徙,虚实两义。”根据平赅上去 (用平声字涵盖了上声和去声,即上声和去声字不在单列)的原则, “絮”是心母鱼韵字,“细”是心母齐韵字,“徙”是心母支韵字。由此可见,当时吴方言的鱼韵与齐韵、支韵的韵母音值都是相同的,都读-i。此外,明代张位《问奇集》也有“吴越猪为知”的记载,清代李汝珍《李氏音鉴》载:“猪为真诗切,皆与北异。”这些记载都是明清时期吴方言鱼韵、齐韵、支韵、止韵读音相同的有力证据。另外,我们还发现民国18年(1929年) 《崇明县志》也有鱼韵读-i的记载:“鬼与贵并音举,而举又转季,则皆根乎音母也。其音之变者,鱼曰宜……。”陈忠敏[4]47-51指出:“在各方言里,鱼虞相混层大概都可以算作文读音。显然这个文读音还可以包括两个层次,早期的一个文读层里除庄组声母后读-u外,其他声母组后都读-i,以后有的方言里知组、章组声母后的-i受舌尖声母的影响而变为舌尖元音……比较晚近的一个文读层是除庄组声母后读-u外,其他声母组后读-y。”“早期南方方言鱼虞相混层读音是-i。”可见,明代时的“箸”与“住”同音,其韵母的音值应为 - i。在现代吴方言中[5]221-222,“著”(跟“箸”同音)和“住”的韵母是同音的(表1)。这也说明,“鱼虞不分”的现象至少从明代开始就已经在吴方言中出现了,至今仍然保留这个语音现象。

表1 “著”(箸)与“住”的韵母在今吴方言的表现

(二)吴方言“王黄不分”现象

如吴语黄王不辨,北人每笑之[1]。

明代的袁子让在《字学元元》[6]中说:“吴音黄曰王,行曰盈,和曰污,玄曰员,盖误匣于喻也。”清代江永《音学辨微》载:“匣母最浊,需重呼,吴音呼胡户黄禾等字皆似喻母者,水土使然也。”李汝珍《音鉴》也说: “又南音或以黄王、湖吴不分。”可见,吴方言的“黄王不分”早已引起学者们的注意了。其实,吴方言中的“黄王不分”,宋代就有记载,周密《癸辛杂识·续集·下》载:“黄王不辨:浙之东言语黄王不辨,自昔而然。”朱翌《猗觉寮杂记》载: “黄、王不分,江南之音也……黄与王声相通,以此考之,自唐以来已然矣。”从中古音韵的地位来看,“王”是喻母阳韵平声,“黄”是匣母唐韵平声。音韵学家曾运乾指出,上古音“喻三归匣”。也就是说,在上古,“王、黄”同为匣母,并且韵和调都相同,因此两字上古是同音的。另外,从今吴方言[5]509-510的语音来看,“黄”和“王”仍然同音 (表2)。钱乃荣在分析今吴方言声母的特点时指出:“匣喻母的声母在多数地方已合流。”[6]5可见,吴方言自古至今“黄王不分”。这说明吴方言的形成历史较为悠久,保留了许多上古音。

表2 “王”、“黄”在今吴方言的读音

(三)吴方言“张浆不分”等现象

台、温人以张敞为浆抢之类[1]。

从这则笔记可以看出,明代台州、温州一带的吴方言,精组和知庄组有相混的现象。袁子让的《字学元元·方语呼音之谬》[7]载:“浙音,呼章为将,而呼真为津,盖误照于精也。”从中古音来看,“张、章”为知母阳韵平声,“浆、将”为精母阳韵平声。“张、章”和“浆、将”同音,说明明代的浙南吴方言知母和精母已合流。而“敞”为昌母阳韵上声、“抢”为清母阳韵上声,说明了清母和昌母不分。今温州话中, “张、章”和“浆、将”都读为 i,而“敞”和“抢”都读为 hi。由此可见,明代浙南的吴方言语音中,宕摄知章组细音已经腭化,并与精组腭化的细音相混。

除了以上提到的语音特点外,《菽园杂记》还提到了吴方言的其他语音特点,如吴方言的合音现象(“今吴中乡妇呼阿母,声急则合而为黯;轻躁之子呼先生二字,合而为襄,但未有此字耳……吴人以孔为窟窿”[1]);鱼模同音的现象(“吴音须与苏同”[1]);尤韵之韵相混的现象(“吴人自来呼又为以音”[1]),等等。这些有关吴方言语音的描写,为研究吴方言语音史提供了难得的材料,具有极高的参考价值。

二、其他方言的一些语音特点

由于陆容常年在外地为官,阅历丰富,见识卓越,能敏锐地发现各地方言独特的语音面貌。因此,其著作《菽园杂记》除记载吴方言之外,还记载了北方方言等的一些语音特点。

(一)北方方言及其他方言中“前后鼻音韵不分”现象

江西、湖广、四川人以情为秦,以性为信,无清字韵,翕睦婺三郡人以兰为郎,以心为星,无寒、侵二字韵[1]。

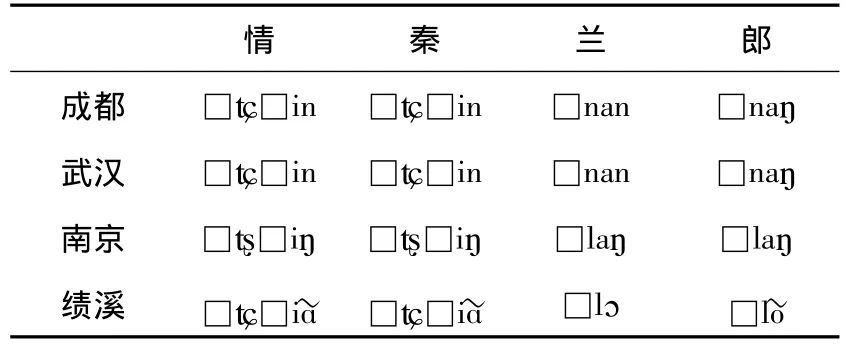

这说明江西、湖北、四川、安徽等地的方言,前后鼻音韵母不分,或将后鼻音韵母发成前鼻音韵母,或将前鼻音韵母发成后鼻音韵母。袁子让《字学元元》[7]说:“徽东读堂如檀,读郎如兰,读阳为延,读刚如干,盖谬阳韵于寒韵也。”胡垣《古今中外音韵通例》所记的南京音也是-an与-ang不分,且已全读为-a。如“金陵甘韵官韵开口合口二呼,皆如扬州之读冈韵,口甚张也”;“金陵无甘官二韵,读甘韵如冈韵,读官韵如光韵”。同时,-en与-eng也不分。如“金陵读东韵蓬风为盆分”,“金陵读彭冯蓬逢皆合于根韵而不合于公韵”。从这些同时代书籍的记载可以看出,明代江西、安徽一带的方言语音特征是山摄已经并入宕摄,深摄并入曾摄,韵尾基本脱落,并趋向于纯元音化。今成都、武汉、南京、绩溪等地部分字的前后鼻音音韵仍然是不分的 (表3),这说明这些地方方言的前后鼻音韵不分至少在明代中期就已经形成了。

表3 成都、武汉、南京、绩溪等地“情”、“秦”、“兰”、“郎”的读音

(二)北方方言浊音清化和入声韵消失现象

殊不知北人音韵不正者尤多,如京师人以步为布,以谢为卸,以郑为正,以道为到,皆谬也。河南人以河南为喝难,以妻弟为七帝。北直隶山东人以屋为乌,以陆为路,以阁为果,无入声韵。入声内以缉为妻,以叶为夜,以甲为贾,无合口字[1]。

在此,陆容指出京师人浊音已清化,并与清音合流。此外,他还指出了入声韵已经跟阴声韵合流。因为,上述笔记中的“喝、七、屋、陆、阁、缉、叶、甲”等字都是入声韵的字,韵尾已脱落,跟已是阴声韵的“河、妻、乌、路、果、妻、夜、贾”等字同音了。

(三)山西方言“同屯不分”、“妻青同音”现象

山西人以同为屯,以聪为村,无东字韵[1]。

这条记载反映了山西一带的语音特点,即没有东韵字,所有的通摄东韵字都并入了臻摄魂韵。另外,其他笔记小说也提到了山西方言的这个特点。如袁子让的《字学元元·方语呼声之谬》[7]载:“秦晋,读通如吞,读东如敦,读龙如论,读红如魂,盖谬东韵于真文韵也。”张位《问奇集》也记载了秦晋一带的语音特点:红为魂,东为敦,中为肫。这些记载与今山西西南部的汾河片洪洞话、临汾话读音相同。如“东通龙红空松中”等韵母,洪洞话读 uen,临汾话读 un,与“敦伦魂屯村混”等臻摄合口呼读音相同[8]。由此可知,山西和陕西一带的方音古通摄字已经读如臻摄合口字了。

此外,《菽园杂记·卷四》还列举了“山西人以坐为剉,以青为妻”的例子,说明山西方言中出现了浊上变去和阴阳对转的语音现象。前者浊上变去在北方方言已是普遍现象,在此不再讨论,后者阴阳对转却值得我们思考。“青”中古是梗摄开口四等青韵,而“妻”是蟹开口四等齐韵,两者同音,说明“青”失去了鼻音韵尾,从而变得跟“妻”同音。陆游的《老学庵笔记·卷六》[9]也有类似记载,如“秦讹青字则谓青为萋,谓经为稽”。这说明在山西方言中,梗摄开口四等青韵跟蟹摄开口四等齐韵发生了“对转”关系,读为相同的音了。罗常培[10]18指出:唐五代西北方音中梗摄字已与齐、祭韵“对转”。也就是说,历史上出现梗开四青韵和蟹开四齐韵“对转”的语音现象至少有上千年的历史了。今山西方言、陕西方言及内蒙古方言中,还存在着梗开四读如蟹开四的层次。如山西太原话,“明”的白读为□mi, “齐”读□ hi;神木万镇话, “井”读□ i, “明”读□mi,“齐”读□ hi[11]92。邢向东[12]指出:“山西方言曾梗摄舒声字往往有文白异读,其中太原等十三点梗开三四白读韵母,曾开三白读韵母与止开三、蟹开三四韵母合流,如太原、太谷、祁县、平遥、忻州五点‘病、名、听、领、井、星、影、蝇’均读i韵。”他还指出,内蒙古晋语把聪明、伶俐说成ji31-33mi31,其本字实为“精明”,是山西晋语的白读音在内蒙古晋语中的残存表现。

(四)陕西方言泥母和喻母、疑母合流现象

陕西人以盐为年,以咬为袅[1]。

“盐”中古为喻母盐韵平声,“年”中古为泥母先韵平声,两者同音,说明陕西方言中泥母和喻母已合流。同时,带-m尾的盐韵和带-n尾的先韵也完全不分。另外, “咬”为疑母肴韵上声,“袅”为泥母萧韵上声,“咬”、“袅”同音,说明陕西方言疑母和泥母已合流,今西安话“袅”和“咬”都读“□niau”。

除上面提到的北方方言语音现象外,陆容还指出了“虹”的特殊读音 (如“又虹字北方人读作冈去声”[1])以及地名和水名的正确读音 (如“凡姓叶音摄,屈音橘,费音秘,盖音阁,雍去声之类,皆地名,古者因地受氏故也。今人多不知其姓之所从来……漕运之漕,本去声……平声者,水名……若济州、济阳、济宁等卫,济字皆上声,水名也,今虽士大夫多不能辨”[1])。此外,陆容还发现了同一个字在各地语音的差异(“又如去字,山西人为库,山东人为趣,陕西人为气,南京人为可去声,湖广人为处”[1]),指出了语音演变是不可避免的现象。他说:“书之同文,有天下者力能同之。文之同者,虽圣人在天子之位,势亦有所不能也。”这说明陆容已经深刻认识到语音演变的自然性和必然性,这在当时应该说是难能可贵的。他的这个观点比陈第提出的“时有古今,地有南北,字有更革,音有转移,亦势所必至”(《毛诗古音考》)的语言演变观至少要早100年。陆容所指出的韵书四声之间的关系以及韵摄之间的“对转”关系,言之有理,结论可靠,体现了陆容扎实的音韵学功底 (如“韵书分平上去入四声,然上去入,皆平声之转耳……盖质本真之转,拂本分之转,郭本光之转,谷本公之转耳”[1])。

三、结 语

总之,《菽园杂记》这部笔记记载了很多方言语音资料,具有重要的方言学价值,为后人研究吴方言和其他汉语方言提供了许多珍贵的语料。同时,它还告诉我们,我国各个时代文人著述的笔记小说对研究汉语语音史和方言学史具有极大的参考意义。周祖谟指出:“宋人笔记中有论及当时四方语音者,惜皆零散不备,而所指方域亦不甚明确,但是可略知当时方音与今日方言之异同……考音论史者不可以其零散而忽之也。”[13]656赵振铎[14]346也曾谈到笔记里的语言学资料价值,他说:“唐人笔记里面有一些方俗读音材料,它们应该是当时方言俗读的真实写照,吉光片羽,信足珍贵。整理研究它们,对于汉语史特别是语音史大有好处。”鲁国尧先生曾经提出历史文献考证法与历史比较法相结合的“新二重证据法”[15]28-36,提倡把现代的汉语方言学描写与古代的方言学文献记载结合起来研究方言学史,这种做法是非常值得我们借鉴的。

[1] 陆容.菽园杂记[M].北京:中华书局,1985.

[2] 罗常培.切韵鱼虞之音值及其所据方音考——高本汉切韵音读商榷之一 [M]//国立中央研究院历史语言研究所集刊编辑委员会.历史语言研究所集刊:第2册.北京:中华书局,1987.

[3] 平山久雄.中古汉语鱼韵的音值——兼论人称代词“你”的来源 [J].中国语文,1995(5):336-344.

[4] 陈忠敏.吴语及邻近方言鱼韵的读音层次——兼论“金陵切韵”鱼韵的音值 [M] //林焘.语言学论丛:第27辑.北京:商务印书馆,2003.

[5] 江苏省和上海市方言调查指导组.江苏省和上海市方言概况 [M].南京:江苏人民出版社,1960.

[6] 钱乃荣.当代吴语研究 [M].上海:上海教育出版社,1992.

[7] 袁子让.字学元元 [M].济南:齐鲁书社,1997.

[8] 王临惠.汾河流域方言的语音特点及其流变 [M].北京:中国社会科学出版社,2003.

[9] 陆游.老学庵笔记 [M].北京:中华书局,1979.

[10] 罗常培.唐五代西北方音 [M].北京:科学出版社,1961.

[11] 邢向东.神木方言研究 [M].北京:中华书局,2002.

[12] 邢向东.试论时空观在汉语方言研究中的体现[J].山东大学学报:社会科学版,1998(4):74-79.

[13] 周祖谟.宋代方音 [M] //周祖谟.问学集:下册.北京:中华书局,1966.

[14] 赵振铎.唐人笔记里面的方俗读音 [M] //四川大学汉语史研究所.汉语史研究集刊:第2辑.成都:巴蜀书社,2000.

[15] 鲁国尧.论“历史文献考证法”与“历史比较法”的结合——兼议汉语研究中的“犬马鬼魅法则”[M] //北京师范大学民俗典籍文字研究中心.民俗典籍文字研究:第3辑.北京:商务印书馆,2007.